Полная версия

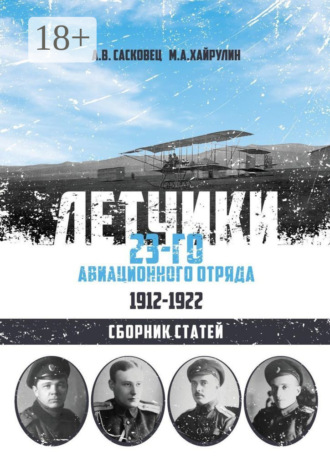

Летчики 23-го авиационного отряда. 1912–1922. Сборник статей

Командиром отряда 11-го июля 1918 года стал морской летчик Илья Сатунин, который уже через три дня производил бомбардировку Ярославля. [40] Далее он воевал под Казанью вместе с летчиками 1-й Советской боевой авиационной группы Ивана Павлова. [41] Под Казанью в отряде летал также военлет Илларион Сметанин с наблюдателем Федором Колосовым. [42] Командование отрядом на тот момент перешло к красвоенлету Сметанину, однако он разбился 24 августа 1918 года при выполнении боевого задания [43], а затем к Иоганну Бригге, закончившему обучение в Казанской авиационной школе. [44] В феврале 1919 года военлет Бригге разбился, выполняя тренировочный полет на «Сопвиче» с летчиком Цыганковым. [45] Летчик-наблюдатель Ф. А. Колосов оставался в отряде до весны 1920 года. [46]

Фото 18. Морской летчик И. В. Сатунин.

1917—1918 год

Фото из ЖЖ alhip.livejournal.com, фотоальбом летчика Морской школы воздушного боя (1917—1918) А. Москалика.

В мае 1919 года командиром 23-го «Свияжского» отряда был летчик Иван Ефимов. [47] В июне он вместе с наблюдателем Рудольфом Калниным потерпел аварию: на «Сопвиче» на высоте около двухсот метров сорвало полотно с нижней части стабилизатора, вследствие чего был произведен вынужденный спуск, при этом самолет был совершенно выведен из строя. [48] Вероятно вследствие этой аварии Иван Ефимов стал под разными предлогами отказываться от полетов, и в итоге после вмешательства помначавиарм 8 Ивана Павлова был 22-го августа 1919 года отстранен от командования отрядом. [49] Временным командиром отряда 24-го августа 1919 года был назначен летчик-наблюдатель Рудольф Калнин. [50]

27 августа 1919 г отряд был разбит войсками Деникина [51] на станции Алексеевка, этот эпизод подробно описан И. У. Павловым в книге «Боевой путь. Записки красного летчика», поскольку 1-й истребительный и 23-й «Свияжский» авиаотряды в этот момент находились рядом. [52] Самолеты удалось сохранить, однако эшелоны со всем отрядным имуществом полностью выгорели. Поскольку оба отряда имели славное боевое прошлое, было решено отправить их в тыл для переформирования. 27 сентября врид командира Рудольф Калнин получил указание отправить отряд для формирования в г. Тулу, а 28 сентября – отправиться в г. Москву к Авиадарму Сергееву для получения инструкций. [53]

В Туле отряд находился вплоть до 1 февраля 1920 года. Здесь были получены самолеты, запчасти, пополнен личный состав (в 23-й был влит 51-й авиаотряд). На 1 января 1920 года в отряде было два действующих летчика, оба прошедших Первую мировую войну и побывавших в плену: кавалер Георгиевских крестов трех степеней Дмитрий Бондаренко и кавалер Ордена Св. Георгия 4-й степени и Георгиевских крестов всех четырех степеней Леонид Ефимов. А также два летчика-наблюдателя, Рудольф Калнин и Федор Колосов. [54] 23-й разведывательный авиаотряд вошел в состав 12-й армии РККА и был отправлен на польский фронт. В марте 1920 года отряд находился в Харькове, а к 1 апреля – в Киеве, на станции Пост-Волынский. [55]

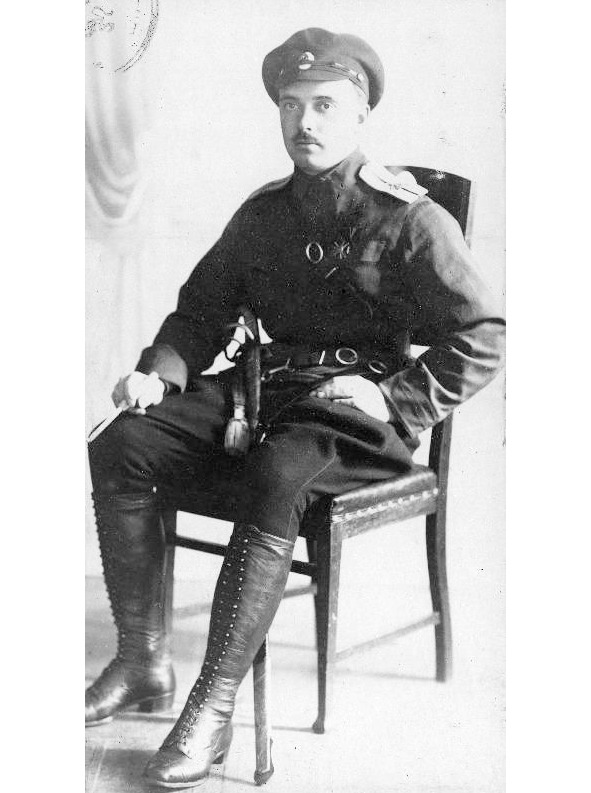

Фото 19. Военный летчик Л. Г. Ефимов.

1914 год.

Фото предоставлено Г. А. Соболевой.

В конце апреля в районе Киева начались активные боевые действия, и отряд приступил к работе, производя разведки. В частности, 2 мая летчик Бондаренко, выполняя разведку в направлении Ворзеля, сделал вынужденную посадку около деревни Рубежовка, в связи с остановкой мотора. Польская кавалерия наступала, но время оставалось, и Бондаренко вызвал из отряда моториста Жукова, а сам, не дождавшись починки аппарата, уехал в Киев. Жуков в итоге смог спасти аппарат «Сопвич» и пулемет Льюис, отсоединив крылья и воспользовавшись помощью арьергарда комендантской части, причем несколько километров аппарат тащили на руках и только потом смогли найти подводу. [56]

Отряд был переброшен на восток, на станцию Белополье, затем ближе к линии фронта – на станцию Бобровицы, откуда в начале июня велась боевая работа в направлении Остер-Окупинова-река Тетерев. [57] В начале июня в отряд прислали новых летчиков, выпускников Московской авиашколы – Ивана Бабкина и Николая Даркова. Кроме того, в течение недели в отряде находился и Петр Шелухин, которому был выделен «Ньюпор-17». Особый героизм проявил военлет Леонид Ефимов: после падения у него сильно болела рука, но он мужественно совершал боевые вылеты. [58] Бондаренко в результате аварий и конфликтов с мотористами был нервно истощен, и на разведки уже не летал. Позднее он был отчислен из отряда. В связи с успешным контрнаступлением и взятием Киева частями РККА 23-й разведывательный авиаотряд был переведен на станцию Бровары. [59]

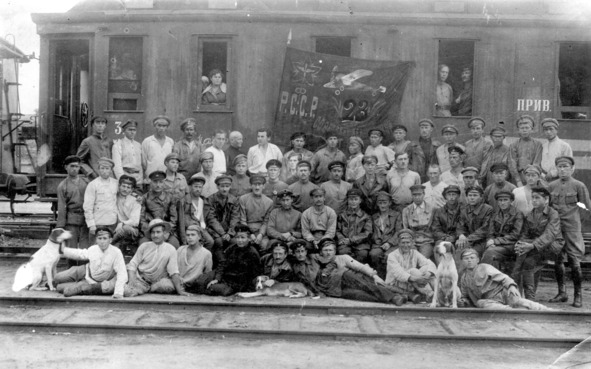

Фото 20. Летчики и наблюдатели 23-го РАО РККА.

Окрестности Киева, лето 1920 года.

В центре с галстуком командир отряда краслетнаб Р. М. Калнин.

Фото предоставлено Г. О. Сасковец.

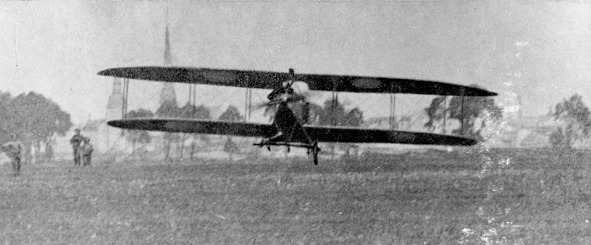

Фото 21. Самолеты 23-го РАО РККА

Окрестности Киева, лето 1920 года.

Фото предоставлено А.Г. Синицыным

Фото 22. 23-й РАО РККА у вагона.

Окрестности Киева, лето 1920 года.

Сидит в нижнем ряду по центру командир отряда краслетнаб Р. М. Калнин. Справа от него красвоенлет И. П. Бабкин. В том же ряду через одного человека слева от Калнина комиссар отряда А. Ф. Синицын. В верхнем ряду слева стоит красвоенлет Л. Г. Ефимов. Фото предоставлено Г. А. Соболевой.

В дальнейшем 23-й авиаотряд был отправлен на станцию Коростень, потом в Луцк, а затем, после завершения активных боевых действий, на станцию Пост-Волынский и далее, уже в декабре 1920 года, – в Винницу. [60] Здесь отряд находился до 21 апреля 1921 года, добившись выделения земельного участка под постоянный аэродром и постройки ангара для самолетов. [61] Затем отряд погрузился в эшелон и 24 апреля 1921 года прибыл в Киев, разместившись в течение нескольких дней на Караваевских дачах. Самолеты находились на Посту-Волынском.

Фото 23. Командир 23-го РАО РККА краслетнаб Р. М. Калнин с Орденом Красного Знамени.

Винница, зима 1921 года.

Фото предоставлено Г. О. Сасковец.

Пребывание в Киеве на этот раз не обошлось без происшествий. 11 мая мотористы отряда по неосторожности сожгли в ангаре на Посту-Волынском трофейный самолет «SVA-10», принадлежавший Командующему ВВС КВО Ивану Павлову. [62] 22 мая врид Командира отряда Красвоенлет Георгий Гончаров, завершая групповой полет с Красвоенлетом Ефимовым, на посадке развил слишком большую вертикальную скорость. Его «Ньюпор» врезался мотором в землю, сделав два переворота. Машина была разбита вдребезги, летчик, ударившийся головой, отправлен в Университетскую клинику. [63]

В июне 1921 года из отряда было выделено бойзвено, направленное в Полтаву на борьбу с Махно. Красвоенлет Леонид Ефимов отправился туда на самолете, мотористы с горючим и боеприпасами поехали поездом. [64] Однако 16 июня у Ефимова на «Сопвиче» на высоте около ста метров отказало управление, возможно в результате диверсии, и он потерпел серьезную аварию. [65] Вместо Ефимова в бойзвено вылетел молодой, но уже опытный летчик, воевавший с Врангелем в Крыму, кавалер Ордена Красного Знамени Василий Иньшаков. [66] Тот же Иньшаков в августе стал виновником еще одного происшествия: при неудачной незапланированной посадке на Куреневском аэродроме в Киеве его «Ньюпор 24 бис» скапотировал, за что герой Крыма чуть не попал на гарнизонную гауптвахту. [67]

13 октября 1921 года 23-й авиаотряд был передан в распоряжение Штаба Воздухофлота Западного фронта с переименованием в 3-й неотдельный авиационный отряд 2-й воздухэскадрильи и перебазировался в Минск. Там под штаб и общежитие был занят дом №14 по Раковской улице. Склад технического имущества, горючих и смазочных материалов находился в вагонах на посту Козырево Александровской железной дороги в четырех верстах от города. Самолеты располагались на Слепянском государственном аэродроме на расстоянии четырех верст от Минска (в противоположной стороне от поселка Козырево). [68] Таким образом авиационный отряд, просуществовав почти десять лет, перестал быть отдельной боевой единицей.

2 ноября 1921 года красвоенлет Эдуард Чепович перелетел из Минска, вероятнее всего в Литву. [69] Вследствие этой причины, а может быть вследствие отсутствия какого-либо формального образования, 1 января 1922 года Рудольф Калнин сдал командование отрядом красному летчику-наблюдателю Николаю Коротневу. [70] На тот момент он оставался в отряде единственным «читинцем», прослужив в части с момента ее создания и до момента прекращения самостоятельного существования. Командовал отрядом Рудольф Калнин по сумме двадцать восемь месяцев – дольше, чем поручик А. Н. Калашников, штабс-капитаны П. П. Никольский и П. С. Прищепов (по пятнадцать месяцев каждый).

[1] М. А. Хайрулин. Российский исторический журнал «Родина» №2/2012, статья опубликована под титулом «Военная авиация России: первые шаги»

[2] РГВИА. Ф. 6225. О. 1. Д. 6. Л. 84, 87

[3] Там же. Д. 9. Л. 178, 178 об

[4] Там же. Л. 231 об

[5] Там же. Д. 9 и 10

[6] Там же. Д. 10. Л. 170 об

[7] Там же. Д. 17 и 18

[8] Там же. Д. 17. Л. 50, 50 об

[9] Там же. Д. 17. Л. 61

[10] Там же. Л. 180—181

[11] Там же. Д. 18. Л. 10

[12] Там же. Д. 24. Л. 49, 49 об, 52, 52 об

[13] Там же. Ф. 2008 О. 1. Д. 1743. Л. 1. 1 об

[14] Там же. Д. 634

[15] Там же. Д. 850

[16] Там же. Д. 2157. Л. 1—3

[17] П. Крейсон, «Из воспоминаний о боевой деятельности 23 корпусного авиационного отряда в Империалистическую войну». Журнал «Вестник Воздушного флота» №8—9 за 1927 год, стр. 7—10

[18] РГВИА. Ф. 2008 О. 1 Д. 119 и 850

[19] Здесь и далее П. Крейсон, «Из воспоминаний о боевой деятельности 23 корпусного авиационного отряда в Империалистическую войну». Журнал «Вестник Воздушного флота» №8—9 за 1927 год, стр. 7—10

[20] В. М. Ткачев. «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации 1910—1917 гг.». ГИЦ «Новое культурное пространство», СПб, 2007

[21] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 1376. Л. 1

[22] Там же. Л. 9

[23] Там же. Д. 1387. Л. 13, 19

[24] Там же. Д. 1779. Л. 3

[25] В. М. Ткачев. «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации 1910—1917 гг.». ГИЦ «Новое культурное пространство», СПб, 2007

[26] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 1933. Л. 25—26 об

[27] Там же. Д. 2131. Л. 3, 4

[28] Приказ 12 армии №542 от 02.07.1916

[29] В. М. Ткачев. «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации 1910—1917 гг.». ГИЦ «Новое культурное пространство», СПб, 2007

[30] В. Гурко «Война и революция в России. Мемуары командующего западным фронтом». Париж, 1918

[31] РГВИА. Ф. 2008. О. 1 Д. 1387, Л. 25

[32] Там же. Д. 1779. Л. 16, 27

[33] РГВИА. Ф. 2041. О. 1. Д. 39. Л. 335

[34] Там же. Ф. 2008 О. 1. Д. 1253. Л. 26

[35] Там же. Д. 2131. Л. 5

[36] Там же. Д. 762. Л. 4 и 7 об

[37] РГВА. Ф. 11812. О. 1. Д. 22. Л. 43—46

[38] Там же. Д. 4. Л. 2

[39] Ф. М. Силантьев Из воспоминаний о 23-м Корпусном А. О. в первый год советской власти. ЦГАКА. Ф. 185. О. 22. Д. 102. Л. 54. Ф. 11904. О. 1. Д. 6. Л. 47—50.

[40] А. Мартынов-Маров, «Красвоенлет Сатунин». Авиация и Космонавтика, №10 за 1977 г, стр 16

[41] И. У. Павлов «Боевой путь. Записки красного летчика». Издательство ЦК ВЛКСМ Молодая Гвардия, 1937

[42] Ф. М. Силантьев Из воспоминаний о 23-м Корпусном А. О. в первый год советской власти. ЦГАКА. Ф. 185. О. 22. Д. 102. Л. 54. Ф. 11904. О. 1. Д. 6. Л. 47—50.

[43] РГВА. Ф. 29. О. 4. Д. 108. Л. 67 об- 68

[44] Там же. Ф. 100. О. 3. Д. 815. Л. 857 об

[45] Там же. Д. 808. Л. 336

[46] И. У. Павлов «Боевой путь. Записки красного летчика». Издательство ЦК ВЛКСМ Молодая Гвардия, 1937

[47] РГВА. Ф. 100. О. 3. Д. 818. Л. 144

[48] Там же. Д. 816. Л. 454. Д. 818, Л. 159

[49] РГВА. Ф. 100 О. 3 Д. 815, Л. 237—240

[50] Там же. Ф. 11812. О. 1. Д. 7. Л. 2

[51] Там же. Д. 22. Л. 43—46

[52] И. У. Павлов «Боевой путь. Записки красного летчика». Издательство ЦК ВЛКСМ Молодая Гвардия, 1937

[53] РГВА. Ф. 100. О. 3. Д. 837. Л. 44, 45

[54] Там же. Ф. 11812. О. 1. Д. 7. Л. 1

[55] Там же. Д. 4. Л. 165

[56] Там же. Д. 23. Л. 76

[57] Там же. Д. 5. Л. 61, 75, 77

[58] Там же. Д. 5. Л. 77

[59] Там же. Л. 110

[60] Там же. Д. 28 Л. 62. Д. 6. Л. 145

[61] Там же. Д. 23, Л. 60—62

[62] Там же. Л. 79

[63] Там же. Л. 95 и 138

[64] Там же. Л. 144, 152

[65] Там же. Д. 16. Л. 23 об, 24, 40

[66] Там же. Д. 23. Л. 139

[67] Там же. Л. 200

[68] Там же. Д. 22. Л. 43—46

[69] Там же. Ф. 29. О. 4 Д. 657. Л. 28 об

[70] Там же. Ф. 11812. О. 1. Д. 24. Л. 7

Военный летчик А. Н. Калашников

Открывать сборник историй о летчиках 23-го отряда, конечно, должен его командир. Начальников у отряда было несколько. Штабс-капитан П. П. Никольский [1], штабс-капитан П. С. Прищепов, поручик Б. Н. Фирсов [2], поручик М. Ф. Ивков (зять А. М. Кованько) [3], штабс-капитан Е. А. Иньков, поручик Р. К. Шоманский [4], поручик А. Н. Калашников [5], штабс-капитан В. Шульц [6], поручик А. А. Бурье [7], в Красной армии – С. Г. Хорьков [8], И. В. Сатунин, И. Сметанин, И. Э. Бригге [9], И. Д. Ефимов [10], Р. М. Калнин [11] … Наиболее ярким из дореволюционных командиров, сплотившим вокруг себя офицеров и нижних чинов, сделавшим отряд полноценной боевой единицей и лучшим по корректировке артиллерийской стрельбы на Северном фронте летом 1916 года, был Андрей Николаевич Калашников.

Фото 1. Поручик А. Н. Калашников.

Рига, 1916 год.

Фото с сайта Государственного фотоархива Эстонии.

Согласно материалам его личного дела в РГВИА [12], будущий летчик родился в семье Генерал-Майора из дворян Петроградской губернии 18 ноября 1888 года. В Гатчинском Сиротском Институте Императора Николая I-го окончил полный курс, потом закончил Павловское Военное училище по первому разряду, причем в унтер-офицерское звание был переименован менее чем через год после поступления. Произведен в подпоручики в 25-й Саперный батальон во 2-ю роту, куда прибыл 10 сентября 1910 года, и уже 8 октября назначен обучающим учителей молодых солдат. Заведовал с перерывами саперным классом, был врид делопроизводителя батальонного суда, делопроизводителем офицерского заемного капитала и начальником пожарной команды. А в 1912 году связал свою жизнь с авиацией.

Обучался на теоретических курсах им. Захарова при Петроградском Политехническом институте с 6 марта по 26 мая 1912 года, учился в Офицерской школе авиации Отдела Воздушного Флота с 18 июня, причем с 22 ноября по 22 декабря был врид адъютанта школы. Сдал экзамен на летчика 29 ноября, выполнил условия на военного летчика 11 декабря, прикомандирован к формируемой 1-й авиационной роте 22 марта 1913 года.

Фото 2. Осмотр аэроплана И. И. Сикорского «Русский витязь»

Государем Императором.

Красное Село, 25 июля 1913 года.

Император Николай II у кабины в светлой шинели. Слева от него И. И. Сикорский. Прямо перед Сикорским сидит военный летчик А. Н. Калашников.

Фото из книги В. М. Томича «Русские воздушные силы» [13]

12 февраля 1914 года зачислен в 18-й корпусной авиационный отряд (далее КАО), которым командовал штабс-капитан С. А. Бойно-Родзевич. С 16 мая по 6 июня находился во Владимирском лагере для корректирования артиллерийской стрельбы. Принимал участие в перелете Петроград-Рига с 16 июня по 8 июля. Вступил в Первую мировую войну летчиком 18-го КАО, с 17 июля по 4 сентября 1915 года переучивался на аппарат «Вуазен». 24 октября 1915 года был переведен в 20-й КАО, которым командовал В. М. Ткачев.

Фото 3. Поручик А. Н. Калашников с командиром 20-го КАО

есаулом В. М. Ткачевым.

Рига, 1915 год.

Фото с сайта Государственного фотоархива Эстонии.

27 декабря 1915 года вступил в командование 23-м корпусным авиационным отрядом. Интересно, что на тот момент 23-й КАО входил в 7-ю авиароту, которой командовал… С. А. Бойно-Родзевич, бывший командир поручика Калашникова.

Фото 4. Офицеры 7-й авиароты. Петроград, 1916 год.

Сидит в центре командир авиароты капитан

С. А. Бойно-Родзевич, рядом с ним справа помощник,

капитан П. П. Никольский (бывший командир 23-го КАО).

Фото из ЖЖ https://humus.livejournal.com/.

Отряд базировался в Риге. Матчасть – на тот момент трофейные «Альбатрос» и «Марс», несколько потрепанных «Депердюссенов» и пара «Вуазенов», – не позволяла производить дальние разведки над хорошо укрепленным и прикрытым авиацией немецким тылом. Зато корректировка артиллерийской стрельбы была налажена отлично, и работа отряда стала одним из ключевых факторов успеха русских войск в июле 1916 года под Ригой. Вот выдержка из боевой аттестации поручика Калашникова за 1916 год за подписью командира 12-го авиадивизиона штабс-капитана Бойно-Родзевича:

«Поручик Калашников является старым и опытным летчиком, хорошим офицером и администратором. Отлично управляет своими офицерами. Ровен и требователен с нижними чинами. Умеет из каждого подчиненного извлечь наибольшую пользу для дела. Не имея возможности производить отрядом разведок – образцово поставил корректирование, умело использовав наблюдателя поручика Савицкого. Пользуется авторитетом вообще среди летчиков, вполне подготовлен к должности помощника командира дивизиона. «Выдающийся». [14]

Фото 5. Посадка аэроплана «Марс» с отвалившимся колесом.

Рига, 1916 год. Пилотирует А. Н. Калашников.

Фото с сайта Государственного фотоархива Эстонии.

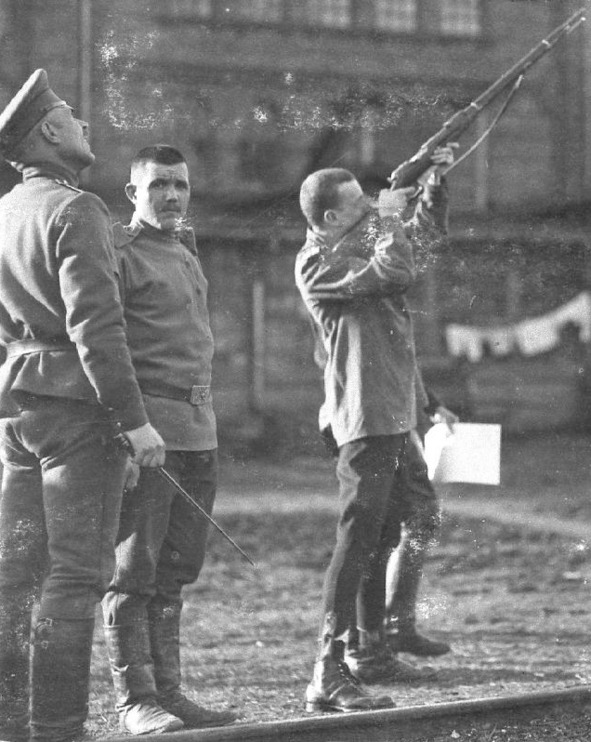

Фото 6. Стрельба по метеорологическому шару на столбе.

Рига, 1916 год.

Фото с сайта Государственного фотоархива Эстонии.

Его любили все. Именно он в марте 1916 года ходатайствовал перед Авиадармом Великим Князем Александром Михайловичем о назначении летчиками научившихся летать в отряде мотористов [15]:

«РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ АВИАКАНЦ, ГЕНЕРАЛУ ФОГЕЛЮ, БЕЗ ЗАГОЛОВКА, 26/III 1916 г

Вход №7034

НАЧАЛЬНИК 23-ГО АВИАОТРЯДА ХОДАТАЙСТВУЕТ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕТЧИКАМИ СТАРШИХ УНТЕР ОФИЦЕРОВ, ВЫУЧИВШИХСЯ ЛЕТАТЬ В ОТРЯДЕ И СОВЕРШИВШИХ ПО ОДНОМУ БОЕВОМУ ПОЛЕТУ ТОЧКА ПРОШУ УВЕДОМИТЬ ДОСТАТОЧНО ЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ УНТЕР ОФИЦЕРОВ ЛЕТЧИКАМИ ТОЧКА ВЕНДЕН 2897 СОКОВНИН

По донесению начальника 23 К.О. на 1 мая показал старш. унт. офиц Кротюк и Федоров.»

В июне Илларион Кротюк и Конон Федоров получили должность военного летчика, а позже – звание прапорщика.

Фото 7. Награждение нижних чинов 23-го КАО.

Рига, 1916-й год.

Ближайший награжденный ст. ун. оф К. Ф. Федоров, награждает командир отряда поручик А. Н. Калашников.

Фото из фондов Государственного фотоархива Эстонии.

Именно Калашников принял в отряд летчика-наблюдателя Прокоповича, которого чуть не списали из авиации подполковник Кравцевич и штабс-капитан Кульвинский [16]. И тот героически воевал больше года, трагически разбившись вместе с Кононом Федоровым в боевом вылете в августе 1917 года (см. статью «Летчик-наблюдатель Х. Л. Прокопович»). [17]

Именно Калашникову Рудольф Калнин обязан возможностью защищать Родину в боевых вылетах весной 1916 года, когда он заслужил Георгиевскую медаль 4-й степени и налетал наблюдателем около сорока летных часов. [18] Именно при Калашникове Калнин был отправлен во Францию на обучение от 12-го авиадива. [19]

Поручик Калашников был не просто отличным летчиком. Он умел управлять, умел видеть в людях потенциал, умел отправлять их на смерть так, чтобы они вернулись… За время командования Калашникова активно работавший отряд не потерял ни одного летчика. Что это – простое везение?..

Фото 8. Поручик А. Н. Калашников на мотоцикле.

Рига, 1917 год.

Фото с сайта Государственного фотоархива Эстонии.

…по иронии судьбы, смерть Андрея Николаевича была нелепой и с авиацией не связана. Он разбился на отрядном мотоцикле во время служебной поездки 6 апреля 1917 года [20]. «Индиан» Калашникова из-за внезапной поломки врезался в телеграфный столб. От полученных ран Андрей Николаевич на следующий день скончался в больнице. Ему было 28 лет.

Фото 9. Поручик А. Н. Калашников в больнице.

Рига, 1917 год.

Фото с сайта Государственного фотоархива Эстонии.

В одной из рижских газет была помещена заметка: «7 апреля 1917 г. скончался командир… авиац. отряда на рижском фронте поручик А. Н. Калашников, разбившись от поломки мотоциклета во время служебной поездки. Покойный пользовался репутацией опытного и бесстрашного военного летчика, самоотверженно и с редким знанием дела несшего трудную и ответственную боевую разведывательную службу. На рижский фронт К. был переведен в конце 1915 года, после того, как он прослужил долгое время в Галиции, где он обратил на себя внимание рядом смелых и отважных полетов. За свои полеты К. был награжден Георгиевским оружием и всеми очередными боевыми орденами. Как командир авиац. отряда, А. Н. Калашников показал себя с лучшей стороны, пользуясь, благодаря своей чуткой сердечности, общей любовью офицеров и солдат. Не раз покойный был в атмосфере величайших опасностей, не раз, предпринимая опасные и рискованные полеты, он находился на волосок от гибели. И после того, как ему удалось избегнуть опасностей своей тяжелой боевой службы, ему суждено было пасть жертвой трагической случайности.»

В связи с кончиной Калашникова, 7 апреля 1917 года Инспектор авиации Северного фронта полковник Кравцевич отправил в 12-й авиадив следующую телеграмму [21]:

От Инспекции фронта примите наше глубокое соболезнование по поводу гибели славного командира Отряда и летчика.

Гроб с телом поручика Калашникова был для захоронения отправлен домой поездом [22].

Фото 10. Похороны поручика А. Н. Калашникова.

Рига, 1917 год.

Фото с сайта Государственного фотоархива Эстонии.

Фото 11. Погребальный вагон поручика А. Н. Калашникова.

Рига, 1917 год.

Фото с сайта Государственного фотоархива Эстонии.

За время службы поручик Калашников был награжден [23]:

ВЫСОЧАЙШИМ приказом по В.В. орденом Св. Станислава 3-й степени 20 февраля 1914 года;

ВЫСОЧАЙШИМ приказом орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» 6 декабря 1914 года;

За отличия в делах против неприятеля орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом 10 января 1915 года;

За производство воздушной разведки под огнем неприятеля Георгиевским оружием 13 января 1915 года;

ВЫСОЧАЙШИМ приказом орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом 22 августа 1915 г;

За отличия в делах против неприятеля орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами 22 сентября 1915 года.