полная версия

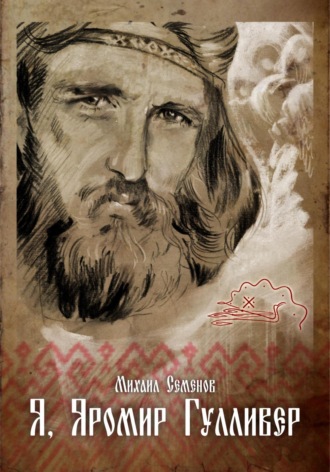

полная версияЯ, Яромир Гулливер

Как-то утром, почувствовав неладное, я позвонил ему, попросил увидеться. Калитка была приоткрыта, дорожки в саду заметены снегом, его огромный особняк под ветвями старых раскидистых дубов будто сжался, наполнился безнадёжностью и предстоящей скорбью.

Он появился в прихожей бледный и уже совсем чужой. Мы обнялись, от боли он сложился, присел на корточки, присел и я. И мы стояли с ним так на коленях обнявшись, в небольшой лужице от подтаивающего снега с моих ботинок. По щекам текли и сливались наши слёзы: у него от беспомощности и боли, у меня о горя предстоящей потери друга.

Через несколько дней его не стало. На отпевание прибыли все жены, взрослые дети, из Голландии прилетела старшая дочь. Я еле сдерживал себя из-за фатальности «проделок» этого неумолимого и жестокого Рока, забирающего лучших друзей, родных и близких.

Помню, в последние месяцы, он часто вспоминал Яромира, благодарил судьбу за это близкое соседство и знакомство, считал это не случайным. Надеялся на встречу с ним в дальних мирах. Кто-бы мог тогда подумать, что их встреча там состоится так скоро?

Напротив особняка Петра прочно обосновался русский терем. Бревенчатые стены, опоясывающие балконы второго этажа с простирающимися гульбищами, как и положено на открытом ветру, не скрывают следы времени. Здесь жили замечательные иконописцы, но у Бога для каждого свой земной срок, и «добавки» тут не попросишь. Видимо, даже и столь короткий век бывает исполнен необходимыми земными уроками. Как объяснить иначе?

Похожий терем, его старший брат, – на соседней улице. Да, их обитатели – близкие люди. В этом живёт Влад Решетников – патриарх семейства с роднёй. Красивей дома-терема в городе нет. Состоятельный торговый и чиновный люд так не строит, мыслит в другой октаве. Этот терем встал однажды, выстраданный художественным талантом, упорством и оплаченным бесчеловечными страданиями предшествующих лет. Подняться ему позволила только любовь и преданность, в которые нынче мало кто поверит. Этот сказочный дом – благодарное подношение любимой женщине, матери их детей за её любовь, ангельское терпение и подвиг преданности в их непростой судьбе, переполненной ранее нечеловеческими обстоятельствами.

Решетников с Полистьевом были из одного города, с 12 лет оказались в кружке ИЗО Дома пионеров, в 14 поступили в местное художественное училище, потом разминулись, чтобы вновь встретиться в Ленинграде, а затем обосноваться в Новгороде. Эти годы сложили характер Яромира, стержень его личности. Повторно пройденный последний училищный курс, но уже в Ленинграде, срочная служба на флоте. Четыре года службы, сколько красоты он мог сотворить за это время! К счастью, его руки оказались востребованы и там, не забыли своего ремесла – сутками вычерчивал оперативно-тактические карты боевых манёвров. Вернувшись – работа в молодежной городской газете на Тракторном заводе. Жилья не было, жили уже без отца, мама обиталась в стреноженном автомобильном фургоне. Получив небольшой пригородный участок, своими руками отстроил небольшой домишко. Из чего было. Сам сложил кирпичную печь, таскал и и тесал брёвна. Как ребёнок удивился гудению пчел в незамеченном им дупле одного из таких брёвен. Он никогда этому не учился, но руки, казалось, будто всё помнили. Неподалёку подходил любоваться полуразрушенным заброшенным храмом, его просвечивающими куполами, сводами, кирпичной кладки. Однажды узнал о планах его сноса. Встал на защиту, бился до конца, до изнеможения Не помогло. Понял, что выдержать такое не по силам, что не смирится никогда. Оставалось покинуть родной город, и так он оказался в Ленинграде. Без денег, без жилья, но захватил две тяжелые деревянные плахи от разрушенного купола церкви, из них он впоследствии вырежет изумительные скульптуры. Таких фантастических образов мало кто мыслил, «авангард» отдыхает.

Решетниковы занимали небольшую комнатушку в общежитии Академии художеств, уже двое детей, ждали третьего. Чем-то помочь не могли. Поэтому, Полистьев устроился в охрану складов – сутки через трое, зато койка в общежитии и скромная зарплата. Основная работа это реставрация: ветхих рукописных книг, музейных экспонатов. Трудились с Решетниковым и над общими заказами. Однажды получили приглашение из Новгорода. С тех пор весь остаток их удивительных жизней сложился именно там.

Тут же неподалёку, на Торговой стороне с рождения проживал ещё один из добрых знакомых. Помогал строить родительский дом своему деду с отцом. Появление в городе Полистьева заметил сразу, подростком, ведь, мальчишками часто играли на Дворище и не раз наблюдали харизматичного стройного Леля в русской косоворотке, с выправкой отставного военного моряка. Замирали с едва сдерживаемым смехом, когда тот артистично-деликатно выносил под кусты сирени отхожее ведро. Ведра же с водой в своё экзотическое жилище в старинной гриднице надвратной башни на Дворище тому приходилось таскать издалека. Паренькам даже тех неухоженных лет было трудно представить проживание взрослых в подобных условиях. Шутки товарищей по этому поводу Павел не разделял, что-то внутри подсказывало о незаурядности, необычной стойкости и возвышенности этого, то ли монаха, то ли былинного сказочного героя-воина.

Павел родился необычным, наблюдательным, с живой подвижной психикой. Взрослым он был уже способен управлять явлениями, видеть скрытое, чувствовать неявное, предвидеть невероятное. Запросто мог запросить и получить в ясный день, пусть и небольшой, дождь, прекратить нескончаемый ливень или грозу. После Политехнического работал в автотранспортных парках, с 90-х – главным механиком на приватизированной, ещё с советским «душком», автобазе. Однажды, при пробое силового кабеля в подземном коробе заводского двора он на бумажном листе со схемой его пролегания ладонью определил место аварии. Объяснял это каким-то своим образом, полагая, что всё связано в природе некими информационными морфогенными полями. Что это за поля объяснить уже не мог. Он был местным, вырос в этом городе, но мама родилась в Петергофе, её отец был русским немцем, может это нас сблизило, потом и сдружило.

К Полистьеву Павел относился с уважением, всегда держал почтительную дистанцию. При встречах на улице не скрывал радости. Особо тёплыми и запоминающимися для него стали первые «выездные» колядования сотрудников Центра Яромира накануне Рождества. Дети Павла, тогда и соседские, были в восторге. Увидеть и услышать наяву подобную ожившую сказку казалось невероятным. Уже за неделю до очередного Рождества даже подростками они загодя собирали гостинцы колядовщикам. Как-то для этих дарений красиво расшили и специальный холщёвый мешочек.

Однажды после сильной грозы со шквалистым ветром обломилась тяжёлая ветка старого дуба, стоящего у него в саду. Падая, повредила крышу крыльца. Я посоветовал спилить хотя бы часть этого дуба, растущего «у него» на участке. Он будто обидевшись отвернулся, потом задумчиво произнёс: «это не он у меня, а я у него в гостях, присоседился, ты ведь знаешь, сколько ему лет?» Под этим дубом он построил небольшой флигель с печью, оборудовал там «клуб» для рок-сессий, обзавелся приличными инструментами и аппаратурой. Собирал своих друзей, таких же музыкантов-любителей, играли джаз, рок и даже классику. Сам прекрасно владел соло гитарой. Даже зимой в этом натопленном небольшом помещении кипела радость. Музыканты – взрослые серьезные мужчины: кто врач, кто преподаватель или адвокат, здесь становились задорными и даже немного бесшабашными мальчишками и, казалось, не расстанутся никогда. Спустя несколько лет мы незаметно, будто исподволь осиротели. Почти все ушли из жизни. Приглашать им на замену он никого не решился. Наверное, в память о них. Посчитал, что это не «они были у него, а он у них», в их добром кругу, пусть и в его рукотворном «клубе».

Было у Павла ещё одно увлечение – живопись, в основном, любил акварель. В любую погоду, мороз и дождь его можно было видеть с расстреноженным этюдником где нибудь на любимой Торговой. Авторитетом в этом искусстве для него был и один из друзей Яромира – художник-акварелист Иван Полноватов. Недавний фронтовик, чудаковатый разговорщик, в прохудившихся сандалиях и дурацкой тюбетейке. На своих акварелях он сохранил образы большинства новгородских храмов, их послевоенный облик, состояние их того грустного таинства. Стиль письма – необычен и неповторим, узнаваем даже по небольшим фрагментам. Мрачное звучание тайной затемнённости, почти пастозной ауры, вдруг открывается зрителю фантастической надеждой, верой в справедливость вечности. Это работы нашего Врубеля, пусть в акварели. Их роднит мощь творений. Свои работы Иван часто просто дарил, Яромиру – целую коллекцию.

Иван казался блаженным, видимо, в первую очередь себе самому. Болтал, что думал, не стеснялся. А что было бояться после пройденного военного ада? И вот этого ветерана-чудака пригласили однажды на беседу, затем – допрос. Показался чем-то опасен. Памятная доска на доме, где он – Почетный гражданин города, прожил последние годы об этом «скромно» умалчивает. Так же и с Красноречьевым. Их дома – пост-хрущевские полубомжатники. Рядом дома-особняки других Почетных. Задумаешься, если они были одинаково почётны и дОроги городу, почему так по-разному оценены материально при жизни? Может эти творцы заняли место с списке почетных случайно, как цветные лоскутки на камуфляже тщеславных баронов. Ведь, не для бесплатных же похорон – для вечности, отливалась в этом списке почетных советская и постперестроечная знать.

Как-то раз я попросил Павла помочь определить на своей даче место для колодца, найти водяную жилу. После работы отвез его туда на своём «сливочном» Саабе. Это процедура не заняла много времени, воспользовался лозой. Сидя на сложенных сосновых брёвнах в лучах вечернего солнца потом мы пили чай из термоса, разговорились, вспомнили ушедших друзей. Я решился спросить его о судьбах и моих близких, что растерялись где-то вдали. Спросил и даре Полистьева, как он видит его душу и линию судьбы. Достали из бардачка машины карты Новгорода и Питера, разложили на ровном спиле древесины. Он провел ладонью. О ком-то ответил сразу. Кого-то не опознал.

«Я ничего не вижу, но может некоторых уже нет, а кто-то за рубежом, давай завтра попробую на свежую голову снова», сказал он.

Чтобы ответить о Полистьеве Павел молча задумался, тяжело вздохнул. Яромира он именовал всегда почтительно, по имени и отчеству.

«Так кратко сказать о нём, значит не сказать ничего, – с некой досадой, чуть в сторону, вымолвил он – знаю, что он был способен перемещаться во времени, мог проникать в прошлые эпохи, недолго гостить и в будущем. Судьба драматичная, хоть и случилась по его по силам. Душа чистая, почти неземная, он жил для нас в попытках сшить разорванные времена, наполнить обыденность очищенным смыслом. А твоих потерянных друзей я ещё поищу завтра».

Он позвонил на следующее утро: «я наверное искал тех, которых ты помнишь, возможно они нынче совсем другие, таких ты их уже не знаешь, они чужие теперь тебе, а ты им. Я все равно попробую снова, но не сегодня».

Через день сообщили, что он в реанимации, разбита голова после дорожной аварии – в их служебный «газик» врезался военный фургон, за рулём был пьяный контрактник.

Два года восстановления. Выручала живопись, он за пару часов сотворял изумительные акварели большого формата. Даже зимой, в карманы для обогрева рук вкладывал каталитические грелки. Влага красок при морозе замерзала на бумаге диковинными узорами, придавая этим работам особую неповторимость. Целительны были и «морские» прогулки на его катере к озерным островам. Туда же он брал с собой и этюдник с красками. Я надеялся на него, ждал выздоровления. Но не дождался…

Слова же о Полистьеве, о его даре телепортации запомнились, но принять их реальность и понять смысл требовало времени. Какого? – не знал никто.

Одним из ближайших друзей-единомышленников Полистьева на этом многовековом новгородском пространстве был Михаил Лобашов. Питерский по рождению, образованию, «закваске» он мог стать харизматичным политиком, блестящим маститым ученым, да он и был таким, вспомним только его фундаментальный научный труд – «Русская свадьба». Препятствовала абсолютная независимость, исключающая жизнь не по-правде. За это его люто ненавидела власть, вначале партийно-советская, позже – «перестроечная». Также он относился и к ним, мысленно старательно выстругивая для этих недругов свой авторский осиновый кол. Таких бесстрашных людей – по-пальцам, и долго они не живут. Лобашов «прорвался», прожил немало, ярко и независимо. Стал классиком исторического романа, приблизил к нам князей средневековой Руси, «поработал» для нас машиной времени. Написал 60 книг, большинство – исторические романы. Лобашов – это наш русский Морис Дрюон, уже лишь только одним циклом – «Государи Московские». Его облик производил впечатление на горожан. Не раз слышал о нем от знакомых: «наш Князь!».

Лобашов не был "сухарём", кабинетным книжным «червём», был живым, тёплым и ярким. Одним из признаков правильности мужской траектории жизни является любовь окружающих женщин, их не проведёшь. И многие тянулись к нему, хотели от него детей. Не отказывал, ведь, иначе можно и обидеть. Только тринадцать официальных отпрысков – вот это по-княжески, ведь все были счастливы. Он любил жизнь, поэтому писал и стихи, когда чувства выплёскивались через край. В 90-е многие путали два города, оба Новгорода, Нижний и Великий, и только привязка, что в этом живет Лобашов проясняла ситуацию. Именно он был брендом этого города, мог стать и любого столичного. Казалось, какие-то черты сближали его с образом Князя Андрея Боголюбского. Может, и не случайно, он как князь также погиб от рук заговорщиков.

Ещё в советское, перестроечное и постперестроечное время только они двое в городе позволяли себе повсеместно быть в традиционной русской одежде. Стойко и мужественно несли эту вахту. Кто-то, не подумав, сказал бы – вызывающе. Ожидая автобус на остановке, не раз слышали шепот удивлённых подростков – «поп». Эта одежда была для них доспехом, твердыней границы самости. Каждый принял как клятву сбережение этого сакрального для них рубежа-символа. Лобашов поселился в Новгороде уже известным историческим писателем. Не однажды становился самым тиражным в стране. Для понимания своих средневековых персонажей он, современным языком, поставил натурный эксперимент. Насчитал 14 профессий, которыми владел тогда каждый крестьянин: шорник, печник, плотник, кузнец, столяр и т.д. Упорно овладел ими, сам клал печи и камины, шил себе рубахи, сапоги, кафтаны. Своими руками изготавливал мебель для дома, строил дом на берегу Ильменя, держал корову и кур. Все деревянные изделия украшал затейливой резьбой. Вырытый им на участке бассейн украсил изготовленной лично скульптурой Нептуна. Удивлялся упорству анонимных вандалов, раз за разом сбивающих камнями этого Олимпийца. С таким же упорством его восстанавливал. Во время работы рук он складывал в уме главы романов, обдумывал поступки героев своих будущих книг. Был резкий, прямолинейный, взрывной, писал крупным детским почерком, сразу чистовик, практически без исправлений. Типичный экстраверт. Единственное, с чем он так и не справился – безаварийная езда на личном автомобиле. Это было загадкой, ведь руки – сильны и послушны, очков не носил вовсе, характер решительный и твёрдый. С интровертом Полистьевым они были психотипическими антиподами, но мировоззренчески, энциклопедическими знаниями и любовью к родной земле и её людям были словно сиамские близнецы. Один из немногих он имел право по-свойски зайти к другу для разговора. Содержание этих бесед унесло время, поэтому сегодня, мысленно, мы можем лишь что-то предполагать. Оба они из глубины веков извлекали для нас далёкое прошлое, а может, и наоборот, были проводниками нас в ту, неосязаемую современниками древность. Один текстуально воссоздал, наполнил живыми голосами русское средневековье, устройство того общества, иерархии власти, механизмы управления, идеологию и ментальность граждан. Другой позволил зазвучать средневековым музыкальным инструментам этих краёв, на основе археологических находок, воссоздав их в том же виде. Не хватало только визуальных образов. Но и они подоспели тихим подвигом труда художника Николая Пунина. Тоже друга Яромира. Откуда в его голове возникли лица средневекового люда, обустройство их улиц, домов, инструментов, панорам видов города 12-14 веков? Симфония трудов этого трио завораживает. Ансамбль образов, голосов и звуков не имеет аналогов, он будто выверен взмахами некой дирижёрской палочки. За той партитурой кому-то, похоже, пришлось побывать в прошлых эпохах, вернувшись оттуда не с пустым рюкзачком. Тут я вспомнил видение Павла, о межвременных путешествиях Яромира. Да, и кто смог бы это кроме него?

3. Муки и радости на берегу вечности

Какой-то магической силой притягивает берег «седого» Волхова в створе кремля и Софии. Неудержим мощный поток тяжелой воды. Мысленно играешь его именем: тут и всезнающие прорицатели – древние Волхвы и нежная, преданная царевна Волхова.

Я был счастлив, пусть, и не долгим знакомством в этом городе с фантастическим мыслителем и поэтом Евгением Курдаковым. Сколько лет его уже нет. Здесь, на набережной, впервые услышал его глубокий бархатный голос. Поэт читал вслух – «Мой берег вечный…»:

«Мой берег вечный, река без края, волна и ветер!

Как мало надо, чтоб быть счастливым на белом свете!

На белом свете, под этим небом, на этих пашнях

Простим заблудших, претерпим властных, поднимем падших!

Нагих оденем, обуем босых, напоим жаждых,

Накормим алчных, проводим мертвых и тихо скажем:

Мой берег вечный, река без края, волна и ветер,

Что еще надо, чтоб быть счастливым на белом свете!»

Последние годы он жил в доме на набережной, неподалёку от Центра Полистьева. Знал Яромира лично, интересовался и его творчеством. У них было много общего. Главное – оба были равны мощью интеллекта и невероятными «глубинными» знаниями. Осознавая это, держали дистанцию почтения, почти, как Микеланджело с Леонардо. Курдаков тоже «резал» дерево, творил скульптуры и барельефы, был виртуозом «маховой» резьбы. Мышлением обладал художественно-ассоциативным, обожал выискивать неожиданные, диковинные образы в сплетениях ветвей и кореньев. Создал единственный в таком роде – общественный «сад корней» под открытым небом. Обладал абсолютным музыкальным слухом, и хоть на инструментах не играл, применил этот дар в стихосложении. Каждое слово, фразу он мысленно проверял на гармонию созвучия. Поэтому, любое из его стихотворений словно подвергалось им алмазной огранке, и достойно поэтической палаты мер и весов. Он тоже работал со Временем. Заглядывал ещё глубже, даже в периоды Земных оледенений. Искал разгадки возникновения человеческой речи, истоков письменности. Искал и исследовал наскальные знаки, первые слова. Здесь, на нашей земле выискивал ледниковые валуны-щаглецы с высеченными таинственными знаками. Разработал методику их дешифровки и составил понятийный словарь, сопоставив этрусским письменам. Вот тут его музыкальное чутьё пригодилось сполна ещё раз, ведь, для озвучивания, огласовки этой высеченной на камне графики использовал мелодику пения птиц. Утверждал, что столь сложный звукоряд первые люди «подслушали», восприняли и воспроизвели в речи как синтез пения птиц.

Бывало, мы бродили с ним по Ярославову дворищу и по запущенному парку путевого дворца Екатерины, наполненному щемящим душу, колючим гортанным вороньим граем. Эту грусть разбавляли лишь звуки рояля, доносимые ветром из окон музыкальной школы. Шопен и Рахманинов так трепетно, деликатно напоминали о существующем где-то счастье, о бессмертии души. Наверное, в одной из подобных прогулок родились и такие строки:

«Я, к старости стихнув, фотографом стану

И в парке, раскинув треногу и зонт,

Душой осветлённой жалеть не устану

Закаты, летящие за горизонт.-

Любить не устану ту зыбкую вещность

Теней, мимолётностей, полутонов,

Что раньше не видел, надеясь на вечность,

Что, в общем, и видеть-то был не готов.-

Что, доски пластая, что, вирши верстая,

Сквозь юность спеша, разглядеть не успел,

Быть может, к концу рассмотрю, постигая

Любви этой вечно прощальный удел.-

Чтоб с этой убогой и ветхой обскурой,

Бесстрастно смотрящей сквозь жизнь и сквозь вас,

Стать в парке том старом такой же фигурой,

Как эти обычные ясень и вяз.-

А к вечеру по отдалённой аллее,

На плечи закинув треногу и зонт,

Неспешно уйти, ни о чём не жалея,

Навстречу закату за свой горизонт.»

Что-то в этих, ювелирно тонко выверенных строках, несмотря на их пронзительную силу, меня уже тогда немного смущало, чуть «царапало». Понял – неоправданный пафос «финального оптимизма». Курдаков и сам это знал, как никто другой. В попытке на что-то опереться он поэтическими пассами «уговаривал» себя и, конечно же нас, читателей, поверить в достаточность для счастья лишь этих обстоятельств. Может, чтобы успеть оправдаться перед вечностью, торопясь хоть за что-то отблагодарить завершающуюся судьбу. Мне казалось, что подобные горькие сомнения переполняли и последние годы Яромира. Его горение, сжигание себя без остатка в непосильной круглосуточной работе последних лет было по-сути последней земной агонией таланта этого творца.

Неужели, думалось, можно просто «неспешно уйти, ни о чём не жалея за свой последний горизонт…». Я догадывался – поэту, конечно, и Полистьеву было о чём сожалеть, да, как и некоторым из нас. А чтоб быть счастливым на белом свете, берегом и волной с ветром, хоть и вкупе со своими гениальными «погремушками» явно не «отбиться». Этот драгоценный эликсир замешивается на делах поважней. Курдаков беспрестанно думал об этом, пытался пробиться к истокам судьбы:

«Где-то вдали или в юности где-то,

Там, где живая томится душа,

Иволга тихо окликнула лето,

Май встрепенулся, дождями шурша.

Где это, что это, как не забылось?

Как удалось, затаившись, сберечь

Этих дождей моросящую сырость,

Этой реки хлопотливую речь?

Как удалось не утратить надежду,

Вновь и навеки вернуться душой

К дальней тропе, пробредающей между

Явью и нами в пыли золотой?

К миру, где дождь шелестит, пролетая,

Вереск цветёт и в тумане речном

В дальней дали, не смолкая, взывая,

Иволга тихо свистит о былом.»

Ответы на эти вопросы наверняка искал и Яромир. Траектория его судьбы во многом перекликалась с курдаковской. Много лет назад Яромир сложил книжку своих сказок, оформил личными рисунками, художественными титлами. Эта рукопись – Жар-птица в одном экземпляре ждала издания, просилась в полёт. В те годы такое было почти не реально. Издать у себя с достойной полиграфией предложили скандинавы, заезжие экскурсанты Центра. Потом исчезли вместе с книгой, по-сути – украли. Подобное случилось и у Курдакова. В последний год жизни для присвоения звания академика Петровской академии он выслал единственный том своих исследований, и тот также, таинственным образом исчез, даже из кабинета Президента академии.

Так вышло, что главным в их жизнях стало выживание, отстаивание и сбережение своего дара, призвания в обстоятельствах стоического преодоление нищеты и лишений, упорный, порой, подвижнический труд, и запоздалое признание. Личные жизни сложились по-разному, но по итогу – драматичный финал, горькое осознание упущенного и не случившегося.

Ярославово дворище во времена Ярослава Мудрого именовали Ярославлем. Именно здесь, а не за кремлёвской стеной находилась резиденция этого Князя. Можно сказать – дворец, ведь величественней тогда не было во всей Европе. Ему не мешало соседство с местным Торгом. Здесь собиралось и Вече – городской, тогда вернее, республиканский парламент. Сто «золотых поясов». Решали как лучше использовать заработанное на благо своего города и горожан. Демократия! На надвратной башне висел Вечевой колокол, собиравших этих влиятельных господ для решения важнейших вопросов. Торг был пульсирующим сердцем этой самоуправляющейся республики, он кормил городской люд, на доходы от торговли позволял содержать войско, княжий двор, главное – накапливать богатства, а их излишки щедро инвестировать в строительство храмов, укрепление и благосостояние города. Успешный купец был столь же влиятелен, как и боярин. Известно, что знаменитый былинный купец и гусляр Садко, «заморский гость» для сопровождения караванов и судов со своими товарами содержал специальную дружину, нынче – ЧВК (частную военную компанию). Как с таким было не считаться?

Храмы, возведённые на этой небольшой площади, вначале строились бревенчатыми, потом из камня и кирпича. Все они были задействованы в торговых делах не только молитвой, но и проком. Так, их подклети, первые ярусы, в основном служили как склады. В храме «Иоанна на опоках» работала, в современных терминах – палата мер и весов. Там же купцы отмечали завершение успешных торговых сделок, вершили суд.