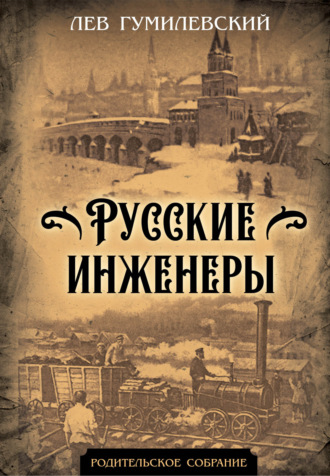

Полная версия

Русские инженеры

Построенный Бармой и Постником храм остается и до сей поры истинным шедевром шатровых храмов, тип которых надолго укоренился в русской архитектуре.

Храм Василия Блаженного, построенный в 1555–1560 годах в память взятия Казани.

По старой литографии

Зодчий и розмысл, архитектор и инженер в старину сливались в одном лице, и многое из того, что было усвоено при постройке храмов, применялось для гражданских сооружений, для укреплений с башнями, да и вообще для каменных строений. Так, построенная в 1660 году «водовзводная» башня для водопровода в Коломенском конструктивно копирует церковное здание; наоборот, знаменитая колокольня Ивана Великого в Кремле возникла как дозорная башня в центре столичной крепости для наблюдения за южными окрестностями Москвы.

Древнерусские храмы, в отличие от европейских, не имели колоколен-башен. Они стояли одиноко, а колокола подвешивались под кровлей невысокого специального здания – звонницы. Около такой звонницы и была построена в XVI веке башня, по тем временам огромной высоты, превращенная затем в колокольню.

С колокольни Ивана Великого открывается великолепный вид на Москву и ее окрестности. До застройки Москвы многоэтажными зданиями Иван Великий был виден со всех концов города, даже самых отдаленных.

Памятниками высокого развития технологии литья остались всемирно известные создания русских мастеров, сохраняющиеся в Московском кремле, – Царь-Колокол и Царь-пушка.

Литье церковных колоколов вообще стояло в древней Руси на несравненной высоте. Об этом свидетельствует хотя бы и тот факт, что в Москве был отлит большой колокол для Вестминстерского аббатства в Лондоне.

Царь-колокол, помещенный на каменном фундаменте возле колокольни Ивана Великого в Московском кремле, превосходит по весу все колокола мира. Он весит свыше двенадцати тысяч пудов, в то время как самые большие европейские колокола весят не более тысячи пудов.

Первоначально Царь-колокол был отлит в самом конце XVI века по заказу царя Бориса Годунова, а затем перелит в 1654 году неизвестным русским мастером. Четырнадцать лет лежал колокол в яме, в которой был отлит, так как никто не брался поднять эту громадину.

Неизвестно, каким именно способом, но безыменный русский розмысл, по происхождению крестьянин, по должности – царский привратник, извлек колокол из ямы, повесил его сначала на подмостках, а затем и на колокольне Ивана Великого. Однако в 1701 году, во время пожара, колокол упал и разбился, после чего подвергся новой, в два приема, переливке с. увеличением его веса. При первой переливке состав металла не удовлетворил мастеров – Ивана Федоровича и его сына Михаила Ивановича Маториных. Они добавили олова в сплав и отлили тот самый колокол, который сохранился доныне.

Подмостки, на которые мастера повесили колокол, располагая поднять его на колокольню, сгорели во время очередного пожара. Колокол упал, и при падении от него отлетел край. Через сто лет колокол был водружен на гранитный пьедестал, на котором он покоится и сейчас.

Несколько ранее того, как возникла идея колоссального Царь-колокола, в 1586 году была отлита литейным мастером Андреем Чоховым Царь-пушка. Она имеет огромные размеры – более пяти метров длины и свыше сорока тонн веса. Царь-пушка замечательна, однако, не только своими размерами, но и художественными барельефными изображениями. Барельефы Царь-пушки дают полное представление об искусстве механической технологии литья у наших предков, так же как серебряный звон московских колоколов свидетельствовал не только о совершенстве технологии химической.

Русские мастера литейного дела, вопреки господствовавшему среди иностранцев убеждению, утверждали, что «не столько различным содержанием соединяемых металлов, сколько паче видом, различным измерением кругового образования и толщины боков и всеми соотношениями поверхности к толщине, плавильщики умеют изменять различные колоколов звуки».

Для определения этих соотношений русские мастера должны были обладать не только опытом, но и исключительным инженерным талантом.

Царь-пушка, отлитая мастером Андреем Чоховым в 1586 год

Благодаря высокому состоянию меднолитейного дела и конструкторскому искусству русских мастеров все холодное оружие и всевозможные военные доспехи, а затем и огнестрельное оружие производились у нас русскими мастерами и из русских материалов.

Особенного внимания заслуживают орудия того же Чохова, отливавшего их на исходе XVI и в начале XVII веков.

Памятниками древнерусского оружейного мастерства до нашего времени остаются замечательная пищаль Ивана III, отлитая в 1485 году, пушка Ивана Грозного 1542 года и Царь-пушка – дробовик Федора Ивановича.

В московской Оружейной палате сохранились также отлитая в 1605 году пищаль «Единорог» времен Алексея Михайловича, две кованые пищали, без указания на них года отливки, и пищали позднейших времен: «Волк», «Перс» и «Гамаюн».

Замечательнейшие памятники русского инженерного искусства – Царь-пушка, Царь-колокол, колокольня Ивана Великого и многие другие – прежде всего свидетельствуют о выдающихся способностях многих розмыслов, о высоком уровне русского инженерного искусства.

О новом развитии военно-строительного дела на Руси в связи с появлением огнестрельного оружия дают представление различные городские укрепления. Блестящим и законченным выражением их является Московский кремль. В свое время это была неприступная крепость, способная внушать уважение своими стенами, бойницами, башнями, рвами и самим расположением на крутом берегу Москвы-реки. Такие же грозные укрепления имелись во всех крупных городах, где они также получали название «кремль».

Двадцатиметровая осадная башня, применявшаяся при штурме Казани в 1552 году войсками Ивана Грозного.

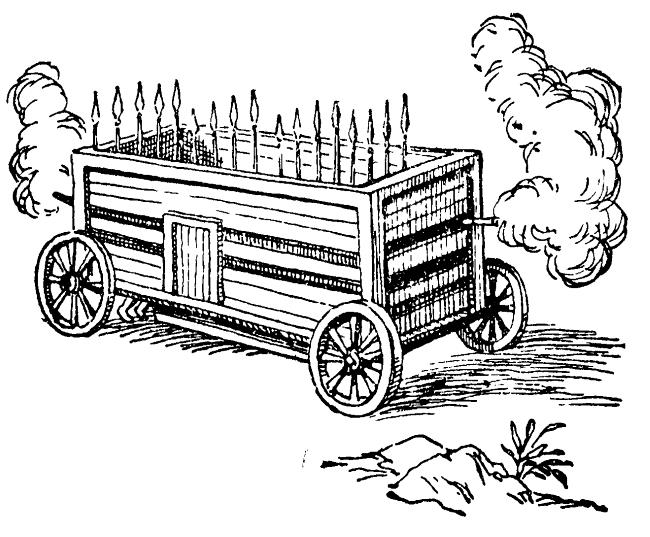

Военно-инженерное дело не ограничивалось строительством городских оборонных укреплений. При знаменитой осаде Казани войском Ивана Грозного применялся вместо прежних острогов особый вид оборонительных оград, называвшихся «гуляй-город». Это был подвижной деревянный острог, переконструированный сообразно новым условиям боя, с употреблением огнестрельного оружия. Гуляй-город обычно следовал за войсками в обозе. Он состоял из небольших брусчатых или дощатых щитов с железными скрепами и с отверстиями для огнестрельного оружия. Там, где ставили пушки, щиты раздвигали. Летом щиты возили на колесах, зимой – на полозьях. Из таких щитов составляли укрепления или же стеною из них ограждали обоз и биваки резервов на позициях. Подвижность и гибкость таких сооружений обусловили их наименование.

При Иване Грозном инженерному делу на Руси вообще уделялось большое внимание. Иван Грозный упорядочил Пушкарский приказ, заведовавший артиллерийской и инженерной частью. Постройка, исправление, содержание укрепленных пунктов сосредоточиваются в Пушкарском приказе. И, как это видно из документов, тогда же вошло в официальное употребление слово «розмысл».

Это время выдвинуло ряд замечательных розмыслов во всех областях инженерного и строительного дела. К числу их принадлежит прежде всего Иван Выродков, построивший в 1551 году город Свияжск, а в следующем – при осаде Казани – каменную башню. Это был гордый человек, знавший цену и своему уму и своему мастерству.

Свияжск был основан при впадении реки Свияги в Волгу, чтобы «учинить новую тесноту» Казанскому царству. Место выбрали на Круглой горе, именно там, «где стройно и пригоже быть городу». Был назначен наикратчайший срок для постройки города и его укреплений.

Эта задача требовала не только обычного опыта, которым Выродков вполне располагал. Нужно было размыслить задачу так, чтобы не только построить город, но построить его в кратчайший срок. И вот Выродков первым в мире разрабатывает такой метод постройки, который в наши дни мы называем скоростным. Опираясь на большой опыт русских мастеров в создании деревянных, обыденных, то есть строившихся за один день церквей, а также на искусство русских плотников быстро собирать заранее заготовленные и срубленные дома, в готовом виде даже продававшиеся в Москве на Лубянской площади, Выродков решил привезти на Круглую гору совершенно готовый город.

Для того чтобы поставить Казанское царство перед совершившимся фактом, лишив татарское войско возможности помешать постройке нового укрепленного города, Выродков произвел все предварительные работы в тылу, за тысячу верст от Казани, близ Углича, в богатейших лесных угодьях. Зимой днем и ночью стучали здесь топоры. Под руководством розмысла готовились крепостные стены, башни, церкви, дома, которые после пробной сборки разбирались снова и укладывались на плоты. Как только наступила весна, заготовленный город отправлен был вниз по Волге до устья Свияги, затем волоком по Свияге доставлен к подножью Круглой горы.

В самый разгар работ по сборке города Выродков получил приказ увеличить вдвое крепостные стены, так что, по новому плану, общая длина их должна была составить около трех километров. Выродков не растерялся; он удлинил пролеты стен между башнями, использовав вырубленный на месте города дремучий лес, покрывавший Круглую гору.

Несмотря на увеличившийся объем работ, сроки не были нарушены, и впервые в истории строительной техники за четыре недели на вершине горы, вдали от жилых мест, вырос укрепленный город. Это было грандиозное сооружение, составляющее славу русского строительного искусства, много лет позже указавшего мировой инженерии пути осуществления заводского, стандартного, сборного строительства, получившего теперь такое распространение во всем мире и в особенности в Советском Союзе.

Свияжск, как опорный пункт русского войска, сыграл большую роль в последовавшем затем наступлении на Казань.

Взятие Казани, как мы увидим дальше, было основано на целом ряде инженерных мероприятий. Деятельное участие в руководстве инженерными работами принимал и строитель Свияжска талантливый русский розмысл Иван Выродков.

Другим, еще более влюбленным в свое искусство розмыслом был сын тверского плотника Федор Васильевич Конь. Работая на постройках с отцом в Москве, юноша сдружился с Андреем Чоховым и другими московскими мастерами. Подравшись однажды с немцем Шаденом, осмелившимся ударить Коня за не понравившуюся ему резьбу на воротах, русский мастер по совету друзей бежал из Москвы и вернулся туда только спустя шесть лет.

В челобитной царю Ивану Васильевичу, испрашивая прощения за побег, Конь писал о себе: «И ныне я, Федька, могу городовое строение ставити и пруды, и тайники, и рвы копати. А веры я, государь, христианский, а родом из тверских плотников, и отец мой многие церкви и дворец за Неглинной тебе ставил».

Вынеся наказание за побег, Федор Васильевич принялся за дело. Но только при царе Федоре Ивановиче довелось Коню взяться за крупное предприятие, когда ему было поручено построить стены Белого города в Москве, шедшие по нынешнему бульварному кольцу.

Это грандиозное строительство русский розмысл окончил в 1593 году, выведя массивные, неприступные стены с бойницами, башнями, тайниками. Еще не закончив постройки Белого города, Конь отправился по приказу Бориса Годунова в Смоленск строить кремлевские стены.

Об этом строительстве летописец писал как о большом всенародном деле: «Град же Смоленск свершен бысть при царе Борисе, а делаши его всеми городами Московского государства. Камень возили люди со всех городов, а камень имали приезжая из городов в Старицы да в Рузе, а известь жгли в Бельском уезде у Пречистой в Верховьи».

Подвижной «острожек» сибирских казаков (в XVII веке). Из книги Н. Витзена «Северная и Восточная Тартария», 1785 год.

Тридцать восемь башен с бойницами и высокие стены Смоленска грозно стояли на страже Московского государства. Но неукротимость характера чаще вела строителя к тому, что он был батогами «бит нещадно», нежели к наградам и почестям. В конце концов его сослали в «дальний Михайлов монастырь», а затем, по жалобе монахов, и в Соловецкую обитель.

Игумен Михайловского монастыря писал Годунову, жалуясь на сосланного розмысла: «И после Ефимона на погребе пьет сильно и тебе и государю хочет оговаривати ложью старцев и всю братию и от тех, государь, его побой и гроз братия бегут розно… Укажи нам как с Федором прожита, государь, смилуйся, сыщи».

Из Соловков Конь сбежал и пропал без вести, оставив по себе память человека неукротимого и в своем искусстве, и в борьбе со всяческой неправдой, и во всех проявлениях своей страстной натуры.

При взятии Казани отличился еще один царский розмысл, по имени Зилантий, соорудивший знаменитый подкоп сначала для взрыва тайника, а затем для взрыва крепостных стен.

Уже при начале осады в 1552 году столица Казанского царства была отрезана от воды путем грандиозного отвода реки Казанки от города. Несмотря на отвод реки, как вскоре выяснилось, осажденные не испытывали недостатка в воде. От пленных удалось узнать о существовании подземного ключа, к которому был проделан из города тайный подземный ход. Таким путем и. получали казанцы воду. Зилантий начал проводить от царской ставки длинный тоннель, чтобы взорвать подземный ход осажденных.

Под тайник было заложено одиннадцать бочек пороху, и 4 сентября Зилантий произвел взрыв. Тайник взлетел, поднялась на воздух часть стены; камни и бревна, падавшие с огромной высоты, причинили большой ущерб врагу.

Удачный опыт побудил царского розмысла осуществить еще два подкопа для взрыва городских стен. Взрыв был произведен по приказу царя 1 октября. Через образовавшийся в стене пролом войска шли на штурм города, и Казань была взята.

В этом чисто инженерном предприятии более всего должно оценить искусство розмысла, блестяще справившегося с самой большой трудностью прокладки тоннеля – правильной разбивкой его оси. Это тем более заслуживает внимания, что прибегнуть к проверке правильности пробиванием сверху шахт он не мог, чтобы не обнаружить производимой работы. В силу той же необходимости тоннель пришлось вести от царской ставки на значительном расстоянии.

Насколько труд розмысла был оценен его современниками и потомством, видно из того, что вплоть до революции существовал под Казанью Зилантов-Успенский монастырь на Зилантовой горе, поименованной так в честь русского розмысла.

Китайгородская стена в старой Москве.

Надо, впрочем, отметить, что трудная техника прокладки тоннелей, требующая тонкого расчета и размышления более, чем практического навыка в земляных работах, стояла очень высоко в древней Руси. При возведении нынешних кремлевских стен в Москве происходили, например, также большие работы по сооружению подземного кремля.

Этот подземный кремль состоял из большого, в три метра шириной, с плоским плитяным перекрытием тоннеля, проходившего через весь Кремль, между Тайницкой и Собакиной башнями. По одной его стороне через известные промежутки были сделаны широкие и глубокие сводчатые помещения. Одно из этих помещений занимала библиотека Ивана Грозного – редчайшее и богатейшее собрание древнегреческих рукописей и первопечатных европейских и русских книг. Впоследствии из Кремлевского дворца в это книгохранилище была проведена потайная лестница. Выходные из Кремля подземные ходы проходили под тремя башнями.

Тоннельная техника в ее примитивном виде была известна на Руси с незапамятных времен. Подземелья служили надежными помещениями для хранения всякого рода имущества, которому постоянно угрожали пожары – весьма опасное бедствие на Руси при ее сплошь деревянных постройках в городах и селах.

За первые шесть-семь веков своего существования Москва выгорала начисто не один раз. Одним из последствий этих пожаров является гибель письменных документов, сохранявшихся в частных архивах. Отсутствие письменных памятников, между прочим, и подало повод для возникновения легенды о слабом развитии культуры в древней Руси. О некоторых драгоценнейших памятниках русской культуры мы знаем только случайно из сохранившихся описей немногих библиотек. Известно, что даже единственная дошедшая до нас рукопись «Слова о полку Игореве» погибла во время пожара 1812 года и ныне первоисточником для исследователей является копия с нее, снятая для Екатерины II, и первое издание 1800 года.

Следует, впрочем, заметить, что и восстанавливались города после пожаров с необычайной быстротой. Плотников было много, мастерство их стояло на изумительной высоте, лес везде находился рядом. На рынках торговали готовыми домами; разобрать, свезти и собрать их на месте – на это требовалось несколько дней, если не часов.

Эти безыменные строители были одновременно и инженерами, и архитекторами, и декораторами, умея в совершенстве пользоваться природными свойствами материала. Они знали, как резать дуб, чтобы блистали на свету широкие сердцевинные лучи древесины. Ставя срубы из красноватой сосны или тонкослойной ели, русские плотники применяли самую разнообразную «рубку», красиво и прочно связывавшую стены. На резные украшения шла ель или податливая липа; осиновые «лемехи», наструганные тем же топором, чешуей покрывали крыши.

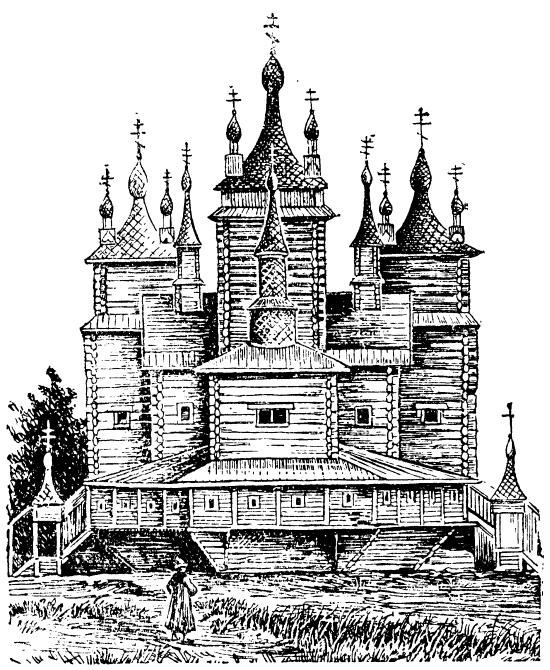

Воскресенский деревянный собор в Коле (на Мурманском берегу).

Построен в 1684 году. Ныне не сохранился.

Художественный вкус подсказывал древнерусским строителям наиболее изящные и в то же время наиболее простые и удобные архитектурные формы.

При великом изобилии лесов дерево на Руси, естественно, являлось основным строительным материалом, и древнерусское инженерное искусство характеризуют прежде всего разнообразные деревянные конструкции. На Руси получило особенное развитие деревянное мостостроение; причем строились не только плавающие, или «живые», мосты из толстых бревен, связанных в плоты с настилом на них, но и балочные мосты. В качестве опор применялись как сваи, так и ряжи – деревянные срубы, наполняемые камнем и землей.

Упоминание о мосте последнего типа встречается в Новгородской летописи уже под 1335 годом, в связи с ледоходом, снесшим опоры Новгородского моста.

В древней Руси не только ремесленники, торговцы, городской и деревенский люд, но и цари и бояре предпочитали жить в деревянных хоромах и дворцах. Хоромы обычно состояли из многих отдельных построек, расположенных с полным презрением к шаблонной симметрии. Постройки соединялись причудливыми переходами и сенями, а все сооружение носило отпечаток полнейшего своеобразия и какого-то неуемного искания новых соотношений, новых и новых выражений национального вкуса.

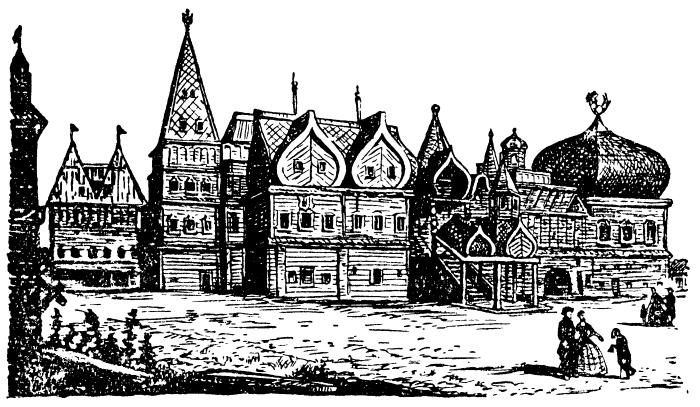

Коломенский деревянный дворец под Москвой. Гравюра XVII века.

Как на образец подобных сооружений, надо указать на знаменитый дворец в селе Коломенском, выстроенный в 1667 году для царя Алексея Михайловича. Дворец этот, к сожалению, не сохранился, но в московской Оружейной палате есть его модель. Это было неправильное, но необычайно красивое объединение двухэтажных корпусов и многоэтажных башен, с причудливыми крышами, крыльцами, лесенками, вышками. Дворец был раскрашен в разные цвета и отделан с большой и своеобразной роскошью как внутри, так и снаружи.

С каким исключительным искусством владели русские мастера деревом как строительным материалом, свидетельствуют многие здания, и поныне сохранившиеся в Москве и других старых русских городах. Они выстроены целиком из дерева, но это ни в чем – ни снаружи, ни внутри – не чувствуется. И тайны мастерства открываются нам лишь случайно, когда разбирается дом или спадает штукатурка с классических колонн и портиков.

Мы, однако, должны упомянуть и еще об одном необыкновенном строительном материале, примененном у нас. Как на «полезное открытие в области знаний» посмотрел на него, правда, только один ученый, академик по званию, Георг Крафт, о чем говорится в его «Подлинном и обстоятельном описании построенного в Санкт-Петербурге в 1740 году Ледяного дома».

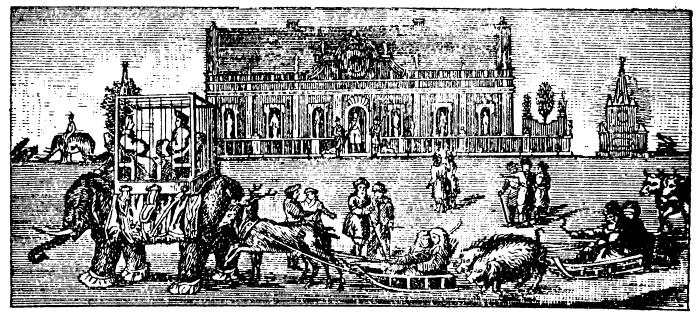

Ледяной дом был построен специальной «маскарадной комиссией» под председательством кабинет-министра А. П. Волынского для забавы императрицы Анны Иоанновны. Под наблюдением комиссии на Неве, между Адмиралтейством и Зимним дворцом, был выстроен дом исключительно из плит чистого льда, положенных одна на другую и для связи политых водой. Дом имел восемь сажен в длину, две с половиной в ширину и три в вышину. Перед домом стояли ледяные пушки, а у главных ворот – два ледяных дельфина, из пастей которых била горящая нефть. На кровле дома стояли статуи. По сторонам – пирамиды с часами; слон, из хобота которого также била горящая нефть; баня, отапливаемая соломой. Все это, как и внутреннее убранство дома, было сделано изо льда, и все сверкало, искрилось на солнце и ночью при огнях.

Маскарад у Ледяного дома, выстроенного в 1740 году в Петербурге

В описании Ледяного дома высказывается сожаление, что до тех пор мало обращали внимания на лед, как на «пригодный материал», и что «так мало сделано ледяных открытий».

Однако «ледяные открытия» делали до петербургских вельмож и после них знаменитые вожди народных восстаний: Болотников и Пугачев. Они строили ледяные укрепления, когда замерзшая земля не поддавалась киркам и лопатам, и даже прибегали к обливанию водой стогов сена и соломы, превращая их этим путем в очень прочные ограды.

Использование льда как ничего не стоящего и в то же время очень красивого материала для временных праздничных сооружений было на Руси известно с незапамятных времен. Более того, оно продолжалось вплоть до революции в связи с зимними «крещенскими» празднествами и послужило Чехову в прелестном рассказе «Художество» поводом для раскрытия глубокого художественного чувства русского народа.

Высокая техническая и материальная культура как Киевской, так и Московской Руси не раз заставляла историков и искусствоведов задумываться над вопросом: откуда же этот размах, умелость, страстность и столько вкуса и тонкого понимания в произведениях искусства и техники?

Нередко исследователи, находящиеся в плену ложных представлений о древней Руси, ответ на этот вопрос ищут во влиянии византийских и итальянских инженеров и мастеров.

«Но это ответ только наполовину, – справедливо говорил академик Б. Д. Греков. – Крупные сооружения требуют не только опытных инженеров, а и достаточно квалифицированных рабочих, которых, конечно, не привозили. На Руси в то время было немало своих мастеров-художников. Слава о них шла далеко по земле уже в IX и X веках. В известном трактате Теофила, посвященном технике различных ремесел, в почетном списке передовых стран Европы и Востока Русь поставлена на втором месте после Византии, впереди Англии, Италии, Франции и Германии. О более позднем времени и говорить не приходится».

Новейшие археологические данные показывают, что восточные славяне, именовавшиеся антами и русью, и до образования Киевского государства успели достигнуть весьма заметных успехов в области материальной культуры. Характеризуя этих далеких наших предков, академик Б. Д. Греков замечает по поводу победоносной войны их с греками:

«Успех антского оружия был подготовлен количеством добываемого металла, выучкой их ремесленников, распространенностью ремесленных навыков и, конечно, способностью антов быстро усваивать технические знания, способностью, удивляющей иностранных наблюдателей и гораздо позднее».

Киевская и Московская Русь никогда не отгораживались стеною ни от Запада, ни от Востока. Русский народ имел оживленные торговые сношения со своими соседями. Он установил с чужеземцами такие отношения, которые способствовали развитию его самостоятельности, закаляли его творческий характер.

Крупный русский ученый прошлого века профессор И. Н. Андреевский в своей магистерской диссертации «О правах иностранцев в России до половины XV века» на основании тщательного исследования обширного материала приходит к выводу, «что древняя история прав иностранцев в России свидетельствует о правильнейшем взгляде русских на чужеземцев», и указывает при этом на существовавшее в древней Руси, в отличие от других стран, «право свободного приезда и выезда иностранцев, на широкую веротерпимость русских, на предоставленные иностранцам права владеть домами в городах и т. п.». В значительной степени, добавим мы, приезд иностранцев в Россию объясняется именно этими широкими правами и стремлением их воспользоваться гостеприимством Руси.