Полная версия

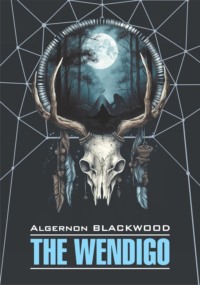

Кентавр

Чаще они стали видеться только после того, как она вышла замуж за состоятельного промышленника Ральфа Филипсона в особняке Анкомб, который благодаря неуемной энергии Майи был перестроен в стиле итальянской виллы и стал одним из заметных культурных салонов. Но это будет еще через несколько лет, в 1922 году. А пока, чтобы отвлечься, Блэквуд окунается в театральную суету: он пишет пьесы, часть из которых поставлена. Этому немало способствовало установившееся знакомство с известным писателем и драматургом лордом Дансени, приходившемся Блэквуду дальним родственником через другого английского драматурга – Ричарда Бринсли Шеридана. Дансени жил по соседству с Эйнли, с семейством которых Блэквуд теперь поселяется в комнате над гаражом. Они часто видятся с Дансени, делясь впечатлениями от путешествий. Вместе с Бертрамом Форсайтом Блэквуд пишет две одноактные пьесы: «Через бездну» (Crossing, 1920) и «Белая магия» (White Magic, 1921). Но наибольшей популярностью пользуется написанная в соавторстве с Вайолет Перн пьеса «Через щелку» (Through the Crack), впервые поставленная в «Эвримен тиэтр» в 1920 году и выдержавшая несколько постановок (кстати, постановка в январе 1925 года стала первой театральной работой Лоуренса Оливье как помощника постановщика). Она строилась вокруг основной идеи книг о дядюшке Поле: детская вера помогает Никеи, Ионе и Тоби вместе с ним проникнуть в страну потерянных вещей и безвременно ушедших друзей; там же они встречают и умершую старшую сестру Никеи, Росинку, и своей любовью, которую разделяли и завороженные зрители, возвращают ее в мир живых. Дети не могли дождаться окончания антракта, так захватывало действие. Блэквуду удалось донести атмосферу чуда до множества зрителей.

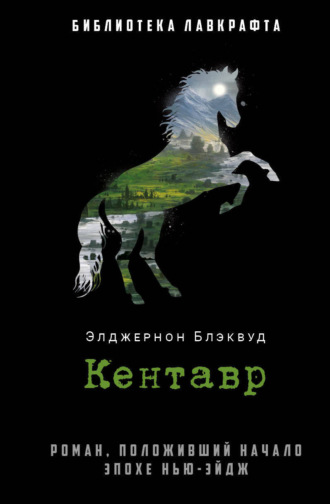

Теперь энергии хватает на то, чтобы завершить вторую часть романа «Джулиус Ле Валлон» – «Сияющий посланник» (The Bright Messenger, 1921). Через десять лет, пережив Первую мировую войну, он вновь обращается к теме существования в нашем мире «пережитков» древнего мира, который населяли существа более высшего порядка, нежели люди, – теме «Кентавра». Герой романа Эдуард Филлери, незаконный сын горного инженера и дикарки с Кавказа, после странствий по свету основывает Духовную клинику – убежище для «безнадежных», тех, кто не находит себе места в современном мире. Так к нему попадают бумаги Мейсона и отпрыск Джулиуса, Джулиан Ле Валлон, в котором уживаются два существа – по-крестьянски добродушный юноша и Н. Ч., или «нечеловек», некогда исторгнутый в результате эксперимента и теперь замкнутый в человеческую оболочку. Блэквуд отсылает нас к восточной концепции мира дэвов[8], но соотносит с активно развивающимся после войны представлением о новом человеке, сверхчеловеке, который должен прийти на смену нашему несовершенству; это представление явственно различается в философии экспрессионистов и научно-фантастических романах Герберта Уэллса («Пища богов», «Люди как боги»). Писатель по-прежнему считает, что этого можно добиться средствами искусства:

«…трудами Пана, мелодиями, красками, воплощенной красотой».

Немалый толчок развитию самосознания писателя придало знакомство с Петром Демьяновичем Успенским и Георгием Гурджиевым. Успенский развил предположение английского мыслителя Чарлза Хинтона о четвертом измерении; он высказал мысль, что это – время. Успенский в те годы читал лекции многолюдным аудиториям в различных городах Европы, проводил занятия по расширению сознания и, узнав о работе Гурджиева в том же направлении, примкнул к нему и помог собрать средства для школы в Фонтенбло. Несмотря на уважение к книгам Успенского, при личном знакомстве Блэквуд счел его недостаточно воодушевляющим, в то время как Гурджиев – с его включением в работу музыки и танца для достижения иного типа сознания, а не только его расширения – импонировал ему намного больше. Занятия в Фонтенбло в 1923 году научили Блэквуда, в частности, приводить себя в творческое состояние с помощью физической работы на изнеможение. Когда какое-то дело не продвигалось, он нередко брал топор и шел в лес валить сухие деревья, после чего возвращался «другим человеком». Также повлиял на него – своими представлениями о природе времени и нашей возможности влиять на исход событий – Дж. У. Данн (1875–1949), изложивший свои идеи в книге «Эксперименты со временем» (An Experiment with Time, 1927). Ряд рассказов этого периода творчества писателя так или иначе фокусируется на теме различного восприятия времени. Переработкой одного из них – «Страна Зеленого Имбиря» (The Land of Green Ginger, 1927) для «Би-би-си» – начинается третий, наиболее плодотворный творческий период Блэквуда – сотрудничество с радио.

Может показаться парадоксальным, но этот певец «гор, полей и лесов» одним из первых осваивает такой жанр, как радиопьеса: он перерабатывает для радио некоторые свои рассказы. Однако, если присмотреться внимательнее, тут не будет сильного противоречия: Блэквуда отвращало прежде всего замыкание людей в своей гордыне, отсечение питающих природных связей, а радиоволны – столь же естественный элемент среды, который может помочь донести до слушателей его идеи. Он адаптировал свои рассказы для радиопередач и по большей части сам же их и читал, а некоторые – переписывал в радиопьесы, разыгрываемые несколькими актерами. Первым он прочел рассказ, наполненный египетскими впечатлениями, – «От воды» (By Water, 1914) в несколько сокращенном виде и под названием «Пророчество» (TheProphecy).

В течение 1934–1939 годов репутация Блэквуда на радио прочно укрепилась благодаря его умению как рассказчика удерживать внимание аудитории и природному артистизму его богатого интонациями голоса. Однако успех не вскружил ему голову и уж, конечно, не заставил отказаться от привычного жизненного уклада, включавшего поездки на Капри, в Испанию, на лыжный сезон в Швейцарию или Австрию, общение с широким кругом знакомых на континенте. Но когда он возвращался в Лондон, то всегда принимал приглашения участвовать в радиопередачах, а вскоре к ним добавились и телепередачи.

Вечером 2 ноября 1936 года состоялась трансляция первой телепередачи в Великобритании. Блэквуд принимал в ней участие, рассказав пару коротких историй. Он вспоминал, что ему накрасили губы и веки ярко-синей помадой для большей контрастности изображения и усадили в темной комнатке, окружив огромными машинами, испускавшими лучи света. Заметками пользоваться было нельзя, он весь взмок, однако старый конь борозды не испортил: его выступление было на высоте. Популярность Блэквуда-рассказчика, которого теперь могли слышать не только в гостиных друзей, а повсюду в стране, значительно выросла. Мы можем видеть теперь сходный эффект аудиокниг. Были изданы сборники избранных рассказов, автобиографические «Эпизоды из юности» (Episodes Before Thirty, 1923). Пишет он и ряд новых рассказов, самым известным из которых становится зловещая «Кукла» (TheDoll, 1946).

В военные и послевоенные годы Блэквуд продолжает адаптировать свои вещи для радио и телевидения. Помимо рассказов о сверхъестественном, большое число поклонников завоевали книга о юном независимом коте и мудром попугае «Дадли и Гилдерой» (Dudley & Gilderoy: A Nonsense, 1929) и постановки по ней. На телевидении ему разрешают выступать без репетиций, постановщики восхищаются его бронзовым от загара, изборожденным выразительными морщинами, «как грецкий орех», лицом, на котором светло сияют проникновенные глаза. Худощавая, почти двухметровая фигура, безупречность истинного джентльмена, пунктуальность, неизменно располагающие к себе манеры – таким его запомнило большинство современников. Письма поклонников переполняли почтовый ящик восьмидесятилетнего писателя. В 1948 году в Букингемском дворце ему вручают орден Британской империи, а весной 1949-го – медаль Телевизионного общества – эквивалент «Оскара» – как самому выдающемуся деятелю года на телевидении. Блэквуда приглашали возглавить множество обществ, но он отклонял большинство предложений. Согласился он только стать президентом Гильдии писателей и с радостью – членом Королевского литературного общества. Работал он почти до самого последнего дня жизни. Еще в октябре 1951 года он записал последнюю передачу к Хэллоуину, а 10 декабря его не стало. Прах Блэквуда был развеян над горами в окрестностях Саанемозера, где он провел столько счастливых дней.

Исследователи творчества Блэквуда отмечали своеобычность подхода писателя к сверхъестественному. Хотя Лавкрафт и высоко оценил его «Ивы», Блэквуд не относил себя к почитателям творчества «затворника из Провиденса», тяготея скорее к психологическому напряжению «Поворота винта» Генри Джеймса. В письме к американскому писателю и издателю Августу Дерлету от 10 июня 1946 года он писал: «Меня обычно совершенно не задевает „чистый ужас“, то есть лишенный удивления перед Вселенной… Я задался как-то вопросом: отчего Лавкрафт по большей части оставляет меня равнодушным, ведь он так мастерски владеет словом и арсеналом кошмаров? Не оттого ли, что он громоздит одни материальные ужасы на другие, не соотнося их с более всеобъемлющими вопросами – космическими, духовными, буквально „неземными“? Нечто во мне инстинктивно отторгает разложение, могилу, переизбыток вещественных деталей»[9].

Один из первых исследователей творчества Блэквуда, встречавшийся с ним при жизни и много расспрашивавший его, Питер Петцольд, автор книги «Сверхъестественное в литературе» (Supernatural in Fiction, 1952), считал Блэквуда совершенно особенной фигурой и предостерегал от включения его книг в ту или иную школу неоготики. Скорее Блэквуд оказался предшественником того направления, что легло в основу движения нью-эйдж, ведь в его творчестве ясно различима тема экологии. Специфика необычайного в его произведениях, прежде всего, – в представлении о космосе как о грозном для мелких духом, но прекрасном для тех, кто не побоится стать на крыло и присоединиться к вечному танцу, где каждый сможет найти себе место. Трудно найти слова для выражения всех красот окружающего нас мира, и даже истинному адепту-мистику иногда не удается отыскать нужные, но у Элджернона Блэквуда получилось приподнять для нас завесу. А так – каждый ищущий должен пройти через свой Храм Минувшего, чтобы распознать нетленность любви и узреть безграничное покрывало красоты, окутывающее мир. И каждому под силу почувствовать и укрепить гармонию мира. Никто не проклят.

Лариса Михайлова, Москва, июнь 2022

I

Для Вселенной мы подобны собакам и кошкам, случайно забредшим в библиотеку, – те видят книги и слышат разговоры, но не имеют ни малейшего представления об их сути.

Уильям Джеймс. «Вселенная с плюралистической точки зрения»[10]…видение человека для него великая данность. Кому какое дело до аргументов Карлейла, Шопенгауэра или Спенсера? Философия суть проявление сокровенного человеческого характера, и все определения Вселенной есть лишь намеренно избранные реакции человека на нее.

Там же– Есть такие люди, которые сразу пробуждают к себе интерес, независимо от их пола и внешней привлекательности. Их число невелико, но членов этого племени удается распознать без труда. Они могут не выделяться ни богатством, ни красотой, ни той живой предусмотрительностью, которую по глупости обычно именуют удачей, и всё же они обладают неким возбуждающим качеством, которое без утайки объявляет, что они превозмогли судьбу, обуздали насилие и держат поводья уверенной рукой.

Большинству из нас, захваченным их своеобычностью и желающим постичь, что они такое, ясно, что от простого любопытства недалеко до зависти. Им ведомо то, чего мы тщетно ищем. Причем этот диагноз, поставленный с первого взгляда, как бы походя, недалек от истины, ибо главной отличительной чертой таких людей является то, что они вступили в законное наследство. Печать этого лежит на челе, светится в глазах. Отыскав неким образом недостающий кусочек мозаики, освобождающий из-под власти головоломной загадки, они знают, кто они и куда идут; более того, у них нет никаких сомнений, что они на верной дороге. Сознание незначительности существования, одолевающее большинство людей, минует их.

Хотя бы уже по этой причине, если бы не было и других, – продолжал О’Мэлли, – я расцениваю свой опыт общения с этим человеком памятным свыше обычного. «Если бы не было других», сказал я, ибо с самого начала присутствовала еще одна. Скорее всего, это окутывающее его ощущение необычной величины или, вернее, массивности – головы, черт лица, глаз, плеч, да, спины и плеч в особенности; именно это поразило меня, когда я заметил его громадную фигуру среди прогуливавшихся по палубе парохода в Марселе, еще даже прежде, чем он обернулся, и выражение на его крупном лице пробудило мое любопытство, интерес и зависть. В чертах лица явственно читалась уверенность знающего, оттененная некоторым удивлением, говорившим, что то, что он узнал, он узнал совсем недавно. Не замешательство, скорее легкое изумление, каку беззаботного ребенка, почти как у животного, светилось в его больших карих глазах…

– То есть, вы хотите сказать, что вас сначала привлекли его физические качества, а лишь затем душевные? – спросил я, возвращая его к теме разговора, ибо в любой момент ирландское воображение с готовностью уводило его с избранного курса.

Признавая, что я попал в точку, он добродушно рассмеялся. Потом, посерьезнев лицом, ответил:

– Думаю, так оно и было. Именно ощущение его громадности подстегнуло мою интуицию – знать бы почему – и, в свою очередь, послужило толчком к дальнейшему. Размеры его тела не подавляли, как бывает с крупными людьми, скорее они открывали нечто. Тогда, конечно, я не мог осознать тут возможной связи. Просто притягательность личности этого человека охватила меня до такой степени, что мне захотелось сейчас же подружиться с ним. Тебе известно это свойство моей натуры, со мной так всегда. – Он нетерпеливо отбросил волосы со лба. – Ну, или довольно часто. С первого взгляда. Старина, поверь, он словно овладел мною.

– Верю, – откликнулся я. Ибо Теренс О’Мэлли всю свою жизнь не признавал полумер.

II

Дружелюбный и непоседливый дикарь – кто он? Ждет ли он цивилизации или уже превзошел ее?

Уолт УитменМы погружены в некоторое особое состояние общества, называемое нами Цивилизацией, но даже наибольшие оптимисты не считают его полностью желанным. А некоторые даже почитают его своего рода болезнью, которой народам неминуемо приходится переболеть… И если история рассказывает о множестве народов, подвергавшихся ей, множестве павших под ее натиском и тех, что еще переживает ее приступы, неизвестен ни один случай, чтобы народ оправился в достаточной мере и перешел к более нормальному и здоровому существованию. Другими словами, развитие человеческого общества пока ни разу (сколько нам известно) не смогло перейти через определенную и, судя по всему, финальную стадию процесса, именуемого Цивилизацией, – на этой стадии оно всегда терпело крах или застывало.

Эдуард Карпентер. «Цивилизация: причина возникновения и способ исцеления»[11]Сам по себе О’Мэлли был личностью совершенно незаурядной. В смеси ирландской, шотландской и английской крови, текшей в его жилах, явно преобладала первая, и кельтская основа одерживала верх. Этот здоровяк, бессребреник и бродяга по собственному выбору вел жизнь почти изгнанника, скитаясь до самого конца, как перекати-поле. Того, что он зарабатывал, едва хватало, чтобы прокормиться, он так до конца и не повзрослел. Да этого и не могло случиться в общепринятом смысле этого слова, потому что девиз его был прямо противоположен nil admirari[12] – он не уставал поражаться тайнам мироздания. Он вечно расшифровывал нескончаемый гороскоп Жизни, не продвигаясь, правда, дальше дома Удивления, на самом куспиде[13] которого он родился, вне всякого сомнения. Как он любил говаривать, цивилизация ослепила людей, пустив им пыль в глаза.

Его, страстного приверженца жизни вне городских стен, иногда охватывал порыв духовного поиска, когда всё внешнее спадало, подобно окалине, и он погружался в состояние сродни экстазу. Когда же он находился в городе, в скученности себе подобных, где каждый стремится пробиться повыше, такое состояние его никогда не посещало – только на крыльях ветра под звездами в пустынных местах. Туда он иногда уносился, чтобы успеть увидеть конец длинной процессии богов, проходившей поблизости. И на мгновение удавалось застать Вечность врасплох.

Ибо в его существе полыхали настроения Природы, не менее яркие, чем воспоминания о близко знакомых людях, и столь же непохожие друг на друга: любовь и нежность лесов, благоговение и магия морей, проникнутые меланхолическим покоем и молчанием мудрых старых спутников равнины, и широкие горизонты, и пленительный ужас гор, которые он до конца не понимал, вероятно оттого, что духовно был им далек.

Словом, Космос для него был духовен, а настроения Природы – трансцендентными космическими проявлениями, вводящими его в состояния особой экзальтации и раскрытости. Природа широко распахивала врата глубинной жизни его души. Она проникала туда и завладевала им, обволакивая и погружая его мелкое «я» в безграничность своего существа.

Хотя он вполне обладал опытом жизни современного человека и временами проницательно судил о нем, в нем крылось волнующееся море удивительно диких, примитивных инстинктов. Неутолимая жажда, зов дикой природы таились у него в крови, а тяга к ней была безудержна. Пожалуй, это было даже нечто большее, чем дикая природа, служившая лишь символом, первым шагом, указанием на путь бегства. Спешку и ухищрения современной жизни он сносил с видимыми муками. Мириады хитроумных выдумок цивилизации он презирал, и все же, будучи человеком, отчасти предусмотрительным, редко давал себе полную волю. Своих более диких и простых инстинктов он страшился. Стоило поддаться – и неминуемо произошло бы что-то страшное, сама основа его существа подверглась бы неведомому насилию, и тогда придется насовсем порвать с этим миром. Поддаться означало ограбить свою душу, чему он не мог дать случиться. Полная капитуляция влекла за собой дезинтеграцию, распад личности, вплоть до полной потери индивидуальности.

Когда же душевный бунт нарастал до критического состояния, он удалялся в уединение, стараясь усмирить его, но эти попытки восстановления порядка хотя и приносили некоторое облегчение, не были кардинальными, в ответ давление изнутри нарастало, желания умножались и усиливались, приближалась точка окончательного пресыщения.

«Наступит день, – говорили друзья, – когда плотину прорвет». И, как ни толкуй эти слова, они говорили правду. О’Мэлли тоже понимал это.

Одним словом, это был человек переменчивых настроений, которыми управляли глубинные процессы, с большим трудом, чем прочие, признававший существование в своей душе другого, подспудного «я», внешние проявления которого были лишь его проекциями на поверхность, маскирующимися под полнокровную личность.

Объединяющее все проекции эго было специфического свойства, мастерски охарактеризованного на первых страницах вдохновляющей книжки «Зов Пана»[14]. О’Мэлли совершенно никуда не годился как член общества, как гражданин – и знал это. Порой даже стыдился.

Время от времени, как и в период того «памятного приключения», когда ему исполнилось тридцать, он выступал в роли иностранного корреспондента, но и в этой роли был журналистом того рода, который не просто собирает новости, но открывает их для себя и людей, создает их. Получая его материалы, умудренные опытом редакторы, направлявшие его на задание, хорошо помнили, отчего так называется их должность. Тогда его как раз послали собирать материал среди кочующих племен Кавказа, и более подходящей кандидатуры было не сыскать, настолько хорошо он воспринимал красоту, разбирался в человеческом характере, предугадывал и умел выделить наиболее живое и красочное и к тому же выразить это на бумаге сжато, но непосредственно – слова порождались его яркими переживаниями.

Ко времени нашего знакомства он жил, собственно, нигде, постоянно находясь в дороге. Но тем не менее снимал комнатенку недалеко от Паддингтона[15], где постепенно накапливались его книги и бумаги – с них некому было смахнуть пыль, но там они были в целости и сохранности – и где обнаружились записи о его приключениях, когда судьба сделала меня распорядителем оставшегося после него небогатого имущества. Ключ от комнаты с предусмотрительно привязанной костяной биркой обнаружился у него в кармане. Такая практическая сметка, впервые им проявленная, указывала, что в той комнате нечто представлялось ему весьма ценным для других. Причем это не могло относиться ни к беспорядочному собранию букинистических книг, ни к сотням фотографий и рисунков без подписи. Не рукописи ли это рассказов, дневниковые записи и наброски сценок, обнаруженные мною почти аккуратно подобранными и разделенными указателями с заглавиями в грязноватой брезентовой сумке?

Часть из них он пересказывал мне, причем в более живой манере, чем ему удалось запечатлеть на бумаге, часть были мне неизвестны, многие оказались незаконченными. Всё можно было назвать по меньшей мере необычным. И всё это, без сомнения, произошло с ним в тот или иной период его бродяжнической жизни, хотя местами он прятался за излюбленным Гофманом приемом переведения действия в третье лицо.

Передаваемому мне на словах я мог лишь верить, ибо для него, по крайней мере, эти истории были истинны. Никоим образом нельзя было считать их выдумками, так как появлялись они в моменты прозрения внутренней структуры событий, непрозрачных постороннему глазу. Десять человек, видевших, как змея переползала через тропинку, по-разному опишут это, но есть еще одиннадцатый, который увидит нечто большее, чем просто змею, тропинку и движение. О’Мэлли как раз и был таким одиннадцатым. Он видел всё в целом, озирая его с птичьего полета неким внутренним оком, когда прочие могли разглядеть лишь ограниченные аспекты с различных углов зрения. Его обвиняли в том, что он привирает, поскольку он говорил о деталях, угадывая их из-за горизонта. Прежде чем они покажутся и сделаются видимы тем, кто не дождался их появления и ушел.

То есть я хочу сказать, что в обыденных событиях он подмечал влияние незримых прочим приливов и отливов. И независимо от расстояния или времени, отделявших его от предмета наблюдения – будь то минута или миля, – он постигал всё целиком. Пока остальные десять человек распространялись о том, к какому виду относится змея, его захватывали красота тропинки, великолепие быстрого скольжения, понимание природы побуждающих, препятствующих, меняющихся сил.

Пока прочие рассуждали о том, куда направлялась змея, о ее длине в дюймах и скорости в сантиметрах, он, минуя эти несущественные подробности, погружался в самую суть. И в этой особенности, разделяемой с прочими людьми мистического настроя, проявляется некое любопытное презрение к Рассудку. Для него интеллект, на который столь полагается современный мир, был не более чем ущелье, усыпанное костями. И почитать его значило почитать лишь форму. Без внутренней правды, потому что ее можно было постичь, лишь став ею, ощутив своим существом. Словом, интеллект критичен, а не созидателен, а для О’Мэлли быть лишенным воображения казалось худшей из форм неразумия.

– Сухие, бесплодные умы! – восклицал он с кельтской безудержностью. – Сумели ли, спрашиваю вас, все философии и науки мира хоть на дюйм продвинуть развитие единой души?

Для него неприметный Мечтатель, плетущий где-нибудь в мансарде свою паутину красоты, был куда более велик, чем острейший критический ум. Ибо первый, сколь бы несовершенной ни была его манера, пусть заикаясь, но всё же пытался вымолвить нашептанное Богом, а второй лишь разрушал мыслительные построения других людей.

Это умственное расположение заслуживает упоминания, чтобы лучше истолковать произошедшее. Некоторым необъяснимым образом Рассудок и Интеллект как таковые почитались О’Мэлли чрезмерно боготворимыми современными людьми. Сосредоточившись исключительно на них, сознание раздуло их значимость в экономике духа. Сотворить из них кумира значило поклоняться пустому и ущербному божеству. Разум должен оберегать развитие души, а не быть самоцелью. Подобно листу наждачной бумаги, он должен устранять неровности, обожествлять же его – значит придавать одной из частей непропорционально большое значение.

Нельзя сказать, что О’Мэлли был столь неразумен, чтобы презирать Разум как таковой, но он обладал достаточной «мудростью» – а не «интеллектом»! – чтобы признать тщетность поверять им сферу духовную. Для него существовало понимание более фундаментальное, чем достигается Разумом, а именно понимание внутреннее и естественное.

– Величайший Учитель из всех, – слышал я из его уст, – не держал интеллект в чести, и кто же, скажите, может отыскать Бога, планомерно занявшись поисками? А чего же еще и искать?.. Разве, не став как дети, – дети, которые чувствуют и никогда не подвергают ничего анализу, – можно войти в царство Господне? И где окажутся тогда все великие умы перед великим Белым Престолом, если простой человек с сердцем ребенка легко возьмет над ними верх?