Полная версия

Образ врага: технологии конструирования и деконструкции

Формирование представлений о западном потребительском социально—экономическом рае подкреплялось его культурной индустрией, в рамках которой транслировались притягательные ценности и нормы, становившиеся референтными для определенной части советского общества.

Важным переходным механизмом к принятию врагом требуемой нами роли является прецедентное признание им своей неправоты и вины за какой-либо инцидент, являющийся одним из оснований его мифологизированной идентичности. Для СССР времен Перестройки в качестве подобных инцидентов, начинавших консервным ножом вскрывать культурно-идеологические основания советского строя, были использованы «завещание Ленина», сталинские репрессии, «Катынское дело» и др.

Следовательно, декларируемое и/или реальное культурно-идеологическое превосходство должно сопутствовать целенаправленной стратегии конструирования и внедрения в массовое сознание образа врага. Биологическая статусно-ролевая детерминация здесь вполне явственна, мы должны показать другим общественным приматам, что мы «круче», мы выше по рангу, с нами соглашается большинство и поэтому мы «правы». Достижение и/или декларация культурно-идеологического и информационно-коммуникативного превосходства – это один из механизмов легитимации своей позиции в ситуации конфликтного противостояния. Информационно-коммуникативное превосходство базируется на формируемом тематическом потоке в СМИ и новых медиа, который должен перебивать в массовом сознании повестку оппонента и порождать эффект принятия нашего мнения большинством. Если культурно-идеологическое превосходство должно показывать, что мы «правы» и с этим «все соглашаются», то информационно-коммуникативное, что о нашей правоте «все говорят».

В случае деконструирования, образ врага как бы разоблачается, с него снимается пелена эмоциональности, он дестереотипизируется и персонифицируется, мифологизация сменяется демифилогизацией. Общество должно посмотреть на своего бывшего Врага как на рационально мыслящего, «по-своему правого», «со своей правдой», «имеющего человеческое лицо», имеющего собственную «сложную историю», «со своей болью» и т. п.

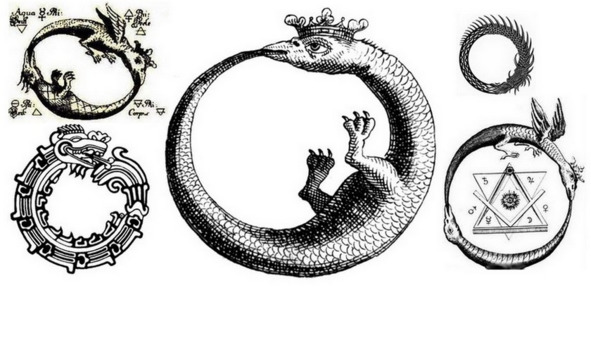

Возвращаясь к теме Героя и процесса конструирования образа врага можно утверждать, что мотивы рептилоидной зооморфизации и змееборства являют собой апеллирование к наиболее архаичным пластам генетики и психики (непреходящий, архетипичсекий характер мотива змееборства представлен на плакате «Смерть фашистской гадине» А. А. Кокорекина и новгородской иконе «Чудо Георгия о змие»).

Произвольно укажем на некоторые распространенные рептилоидные и орнитологические лексемы, которые мы вносим в конструируемый образ и сопутствующие нарративы: «склизкая тварь», «склизкая кожа», «ускользнул из рук», «холодные глаза/руки», «холодная кожа», «холодное сердце», «холодный взгляд», «Убей гадину!», «зажглись глаза в темноте», «впился когтями», «душит в объятиях», «рвет когтями», «взмахи крыльев в темноте», «падальщик», «поедает падаль», «сковывающий/парализующий/гипнотический взгляд холодных глаз» и т. п. К примеру, в черном пиаре мы говорим о кандидате-оппоненте, как о склизкой твари, равнодушному (холодное сердце) к проблемам людей, падальщике, питающемся объедками с барского стола крупного олигарха, хищнике-рейдере, рвущего когтями общенародное достояние и чужую собственность et cetera.

Змееборство Героя сквозь века

«Смерть фашистской гадине». Худ. Кокорекин А. А., 1941.15

«Чудо Георгия о змие». Новгородская икона, конец XIV века.16

Участник геноцида в Руанде (апрель 1994 года), Адальбер: «Когда мы обнаруживали маленькую группу беглецов, которые пытались спастись ползком по грязи, мы называли их змеями. До убийств их прозвище было «тараканы», но сейчас, когда их стали истреблять, название «змеи» подходило лучше из-за их повадок,

а ещё их можно было называть «бездельниками» или «собаками», потому что собак у нас не уважают… Для других – оскорбления, поднимающие боевой дух. Так было легче работать. Как-то испытываешь меньше неудобства, когда обзываешь и бьешь тех, кто ползет в лохмотьях, а не нормально одетых людей, стоящих во весь рост. И ещё, потому, что ползущие меньше похожи на людей».17

Образы Героя и Змея, с которым он борется, потенциально инверсивны. Победив в поединке, Герой может сам превратиться в свое отрицание: сюжет о воине, победившем дракона и ставшем драконом, весьма распространен в различных культурах. Как писал Ф. Ницше: «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя».

Герой может убить Змея и получить свой приз, либо, убив Змея, воспроизвести его позицию, превратившись в него. Во втором случае мы сталкиваемся еще с одной максимой: победа – это не конец испытания, победа – тоже испытание. Или начало новой череды испытаний, и не обязательно героических: повседневность и превратности человеческой жизни могут изменить героя, оказавшегося способным на подвиг, но не способным справиться с его последствиями. Подобно древнегреческому мифическому змееборцу Кадму он может воскликнуть: «Не наказывают ли меня боги за убийство того змея? Если за его гибель меня карают боги так тяжко, не лучше ли мне самому превратиться в змея!».

Герой-идеалист превращается в свое отрицание, поддавшись на мирские искушения и/или испытание властью. Вышедшая в 1988 году кинокартина «Убить дракона», по мотивам пьесы Евгения Щварца «Дракон», продемонстрировала подобную трансформацию, послужив значимым звеном в деконструкции советской идеологии в массовом сознании жителей СССР.

Идеализм революционеров строителей коммунизма превращается в реакционный консерватизм того самого дракона, против которого они боролись. Цикл замкнулся, змея укусила себя за хвост (не зря в алхимических трактатах изображения уробороса обозначали цикл вещества, а гностические мистики рассматривали уробороса в качестве символа несвободы духа, привязанного к душе и телу в тенетах несовершенного мира). Здесь заложена циклическая последовательность генезиса, развития и смерти любой тварной формы, от циклов цивилизаций у А. Тойнби и О. Шпенглера до банального цикла развития фирмы в учебниках по организационному поведению. В Старшей Эдде («Прорицание вёльвы») змей Ёрмунганд, родившийся из вод хаоса называется «пояс мира», поскольку опоясывает собой землю, начиная и замыкая собой круг сотворенного богами.

Инверсия Героя во Врага (Дракона)

Кадр из кинофильма «Убить дракона» (1988г.)

Сопутствующий развитым мифологиям архетипический цикл космогония (Творение) – эсхатология (гибель/трансформация мира) в 175 главе древнеегипетской «Книге мертвых» раскрывается через первый и последний образ верховного бога Атума, в качестве первобытного змея, творящего и уничтожающего мир. «Ты будешь жить дольше миллионов лет, эры в миллионы лет, но в конце я уничтожу все, что создал, земля снова стает частью Изначального Океана, как Бездна вод в ее исконном состоянии. Тогда я буду тем, кто останется, я и Осирис, когда я снова обернусь Древним Змеем, не видевшим человека и не знавшим богов».18

Змей-уроборос – это всепоглощающий неумолимый Хронос, пожирающий сам себя в своих детях, это вечно крутящееся колесо Сансары, как квинтэссенция представлений о циклическом времени, человеческой несвободе и страдании. Это кибернетическая петля обратной связи, в которой следствие процесса возвращается к его детерминантам. Это отмена истории, обессмысленной в циклической картине мира, и ее стирание (чем, к примеру, озабочен Дракон в вышеупомянутом кинофильме «Убить дракона»: «—Папа всегда говорил: уничтожай архивы»). Герой проходит циклический путь от Прогрессора к Регрессору и своей гибели в поединке с новым героем. Здесь мы наблюдаем неизбежные коннотации с циклической космогонией и эсхатологией мифологического мировоззрения, отсылающие нас к «мифу о вечном возвращении» и концепции деградации исторического времени М. Элиаде.

Технологии идеологической деконструкции в качестве своего историософского обоснования содержат представление о циклическом характере истории, с неизбежностью превращающей протестантов и революционеров в своих визави. Отсюда якобы следует тщетность усилий ниспровергателей старого порядка и творцов нового мира, легко делегитимируемых в логике циклической неизбежности. Змей как-бы говорит Герою:

– Если ты превратишься в меня, в чем смысл твоих идеалов, твоей борьбы и нашего поединка? Я вечен, и выиграю в любом случае (» – Ты меня спрашиваешь, может ли Ланцелот победить Дракона? Я тебе отвечаю, отвечаю как сыну, искренно. Может. …Вот так думают некоторые и ошибаются. Потому, что нашего Дракона победить может только он сам»);

– Даже если ты и убьёшь меня, дракон сидит в тебе самом

(« — Ну поймите же, он здесь, и я сейчас заставлю каждого это понять и убить дракона в себе!»)

– И победить ты меня можешь, только имея меня внутри себя (» – Единственный способ избавиться от Дракона – это иметь своего собственного»).

Уроборос: закольцованное время и пространство цикла

Образ змея в мифологии, народной и массовой культуре имеет не только отрицательные, но и множество положительных коннотаций. Змей выступает как Прародитель мира, тотемный первопредок обществ и героев, мудрый наставник и мистагог. В данном аспекте акцентируется созидательная творческая потенция глубинных уровней психики.

Х. Шарер описывает космологические представления даяков нгаджу Южного Борнео о священной земле, населенной благоденствующим народом, которая покоится на спине Водного Змея, образующего эту замкнутую реальность как уроборос, кусающий себя за хвост. «Мир, покоящийся на спине Водного Змея и окруженный его телом, – это благая, сакральная земля. Окрестность деревни, то есть территория, которая не отграничена и не огорожена телом Водного Змея, – это чужая, страшная и жуткая земля, где даяк уже не чувствует себя дома, где он неохотно будет строить жилище, куда он ни за что не войдет без серьезнейых предосторожностей, не захватив с собой спасительные снадобья. Умершие дурной смертью лежат за пределами деревни, там же погребаются преступники, то есть те, кто был исключен общиной и даже самим богом из сакрального народа. Они не обретают покоя среди сакрального народа и сакральной земли, Водный Змей не оберегает их прах, и хоронят их в невозделанной почве».19 Мир Водного Змея как пространство целостной и счастливой жизни является примером хрестоматийного разделения времени и пространства традиционных обществ на сакральное и профанное, на зоны созданного космоса и угрожающего хаоса.

В рамках юнгианской аналитической психологии уроборос выступает как символ утробы матери, он преодолевается в процессе психического развития и становления эго и возвращается как символ человеческой Самости на заключительной стадии индивидуации. Как писал Э. Нойманн: «Уроборос, присутствующий во всех эпохах и культурах, затем появляется как самый поздний символ индивидуального психического развития и означает тогда круговую завершенность психики, целостность жизни и вновь обретенное совершенство. Это – место преобразования и вдохновения, законченности,

а также место мифологического начала».20 В данном случае змей-уроборос это символ развития, пусть и стадиального в рамках цикла жизни одного человека, сталкивающегося с неизбежностью смерти, но потенциально восходящего для всего человечества.

В современной культуре находится место и юмору с сатирой: к примеру, возник гротескный образ неких «рептилоидов» или «драконианцев», человекоподобных рептилий, якобы захвативших власть над человечеством.

Что же символизируют для нас образы нашего самого древнего рептилоидного врага? В общефилософском смысле, Змей – это остановка развития, регресс, инверсия и деконструкция эволюции, деволюция, инстинктивная нечеловеческая изнанка души, смешение верха и низа, попытка бессознательного взять верх, индивидуальный апокалипсис личностной деградации и психоза, разрушение природной иерархии и возвращение мира, в котором не было человека. Победа инстинктивного начала над миром культуры, мозга рептилии над человеческим миром норм, ценностей и ограничений. Возвращение старых богов, которые возьмут власть над человеком, низвергнут его с того высокого места в мире, которое он сам себе определил. Превосходной иллюстрацией этого является короткий рассказ Х. Борхеса «Рагнарек», который стоит привести почти в полном виде:

«Образы наших снов (пишет Колридж [1]) воспроизводят ощущения, а не вызывают их, как принято думать; мы не потому испытываем ужас, что нас душит сфинкс, – мы воображаем сфинкса, чтобы объяснить себе свой ужас…

…Боги возвращались из векового изгнания. Поднятые над толпой, откинув головы и расправив плечи, они свысока принимали наше поклонение. Один держал ветку, что—то из бесхитростной флоры сновидений; другой в широком жесте выбросил вперед руку с когтями: лик Януса не без опаски поглядывал на кривой клюв Тота [3]. Вероятно, подогретый овациями, кто—то из них – теперь уж не помню кто – вдруг разразился победным клекотом, невыносимо резким, не то свища, не то прополаскивая горло. С этой минуты все переменилось.

Началось с подозрения (видимо, преувеличенного), что Боги не умеют говорить. Столетия дикой и кочевой жизни истребили в них все человеческое; исламский полумесяц и римский крест не знали снисхождения к гонимым. Скошенные лбы, желтизна зубов, жидкие усы мулатов или китайцев и вывороченные губы животных говорили об оскудении олимпийской породы. Их одежда не вязалась со скромной и честной бедностью и наводила на мысль о мрачном шике игорных домов и борделей Бахо. Петлица кровоточила гвоздикой, под облегающим пиджаком угадывалась рукоять ножа. И тут мы поняли, что идет их последняя карта, что они хитры, слепы и жестоки, как матерые звери в облаве, и – дай мы волю страху или состраданию – они нас уничтожат.

И тогда мы выхватили по увесистому револьверу (откуда—то во сне взялись револьверы) и с наслаждением пристрелили Богов».

Страх и ненависть в фелидной фауне. Отношения «хищник—жертва»: человек как объект охоты

Согласно Еврипиду и Овидию, мифологический сюжет о Кадме и Гармонии, заканчивается их превращением в змей. Однако более поздний автор Птолемей Гефестион (Хенн) в своей «Новой истории для многознающих» утверждал, что супруги превратились во львов. Неизвестно что послужило основанием для подобного утверждения, но воспользуемся им для появления в нашем повествовании следующего в эволюционной очереди врага, ставшего наиболее опасным уже не столько гоминоидам, сколько гоминидам.

Мы пропустим тех многочисленных и разнообразных противников, с которыми далекие предки человека сталкивались на ветвях деревьев и на земле, им не было числа за миллионы лет эволюции приматов: кондиляртры, мезонихии, миациды, виверровые, стеноплезиктиды, креодонты, саблезубые некошки, амфициониды, перкрокуты и др.

Кошкообразные и кошачьи преследовали наших далёких предков на деревьях, но стали главным врагом после того, как они «спустились на землю», то есть после сокращения тропических лесов и их сужения к экватору, стали осваивать просторы африканских субтропических лесов, лесостепи и саванны. На черепах австралопитеков встречаются следы клыков крупных кошачьих, в первую очередь леопардов, которые специализировались на приматах.

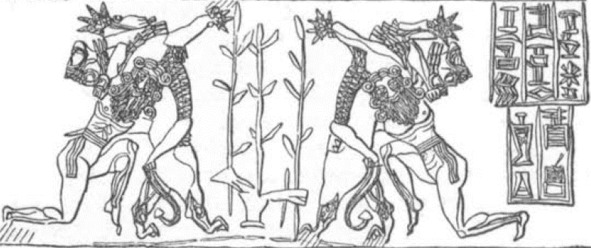

Гильгамеш убивает льва. Шумерская печать21

Первое место среди списка хищников-врагов гоминид было прочно занято и долго удерживалось крупными кошачьими и кошкообразными (львами, леопардами, тиграми, гиенами и т.д.), именно их побеждают древние герои (поединок Геракла с немейским львом), их шкура украшает плечи могучих правителей и известных воинов. Позже, выйдя за пределы африканского континента, наши далекие предки столкнулись с псовыми (волк, шакал, гиеновидная собака и т.д.) и животными, представляющими в большей степени косвенную опасность, возникающую в процессе охоты за ними или внезапной встречи (медведь, пещерный медведь, лось, мамонт и т.д.). Развитием социальной организации наши предки отвечали на вызовы столкновения с отдельными крупными хищниками и хищниками, являющимися социальными животными (гиены, гиеновидные собаки, волки). Развитие орудийной деятельности позволило противопоставить кошачьим более эффективные инструменты агрессии, которыми представитель нашего вида вооружен слабо.

Именно в борьбе с врагами/хищниками в этих экосистемах человек становится «царем природы», низвергнув с этого пьедестала кошачьих. В процессе своего развития человек окончательно подчеркнет свое господство, осуществив доместикацию своих недавних биологических врагов – приручит хищных птиц для охоты, выведет различные виды домашних животных-компаньонов, из которых самые популярные – собака и кошка.

Однако кошачьи долго занимали первое место среди природных врагов человека (помимо других гоминидов и человека-врага). Следует указать на то, что последствия внутривидовой конкуренции у нашего вида несопоставимы по жертвам с атаками хищников в природной среде. Но, тем не менее, кошачьи в Африке и волки в более северных широтах представляли реальную угрозу человеку вплоть до XIX века. За краткий период 1896—97 гг. в Российской империи были зафиксированы нападения волков на людей: на территории Вятской губернии 205, Вологодской губернии – 10, Костромской губернии – 18, Ярославской губернии – 9.22

Наиболее известные случаи атак львов на людей в Африке в XIX веке, это история так называемых «людоедов из Цаво», двух львов, убивших по разным оценкам от нескольких десятков до более 130 человек в Кении при строительстве Угандийской железной дороги. К. Пекер из Университета Миннесоты, руководитель проекта «Львы Серенгети» утверждает, что в «В Танзании в начале 1990-х годов было зарегистрировано около сорока нападений в год. За последние пару лет зарегистрировано более 100 нападений ежегодно, причем 70 процентов из них заканчивались гибелью людей. …в провинции Линди, на юго-востоке страны, в среднем нападение льва на человека происходило каждый месяц в течение 15 лет. …Два года назад в провинции Руфиджи обитал лев-людоед на совести которого, как считалось, более 40 загрызенных людей».

Сначала гоминиды сами были объектами охоты, но позже, когда человек обзавёлся большими стадами домистицированных животных, крупные кошки стали представлять опасность в большей степени не для его жизни, а для его благополучия. Отношения «хищник – жертва» уходили по мере развития у гоминид орудийной деятельности и социальной организации и трансформировались в межвидовую конкуренцию за ресурсы.

Кинжал из Микен со сценой охоты на львов. XVI в. до н. э.

Афины, Национальный археологический музей.

Убийство крупной кошки являлось и частью ритуала инициации (самая знаменитая из дошедших до XX века – инициация у африканского племени масаи) и элементом привилегированной и/или аристократической охоты (кинжалы со сценами охоты на львов из Микен и мозаика из Пеллы с Александром Македонским, спасаемым ото льва во время охоты в Сузах) и символом власти (культ льва у древнегреческих басилевсов) и элементом тотемического культа у воинов и членов военных обществ.

…Этот витязь неизвестный,Молчаливый и понурый,Был одет поверх кафтанаПышною тигровой шкурой.Плеть в руке его виднелась,Вся окованная златом,Меч был к поясу привешенНа ремне продолговатом…Так Шота Руставели в своей поэме «Витязь в тигровой шкуре» описывает главного героя – Тариэла, сына индийского полководца Фарсадана.

По мнению В. Ю. Михайлина, в зверином стиле архаических индоевропейских культур основные сюжеты «терзаний» служили четкому маркированию вполне конкретных воинских статусов. «Взрослый» воинский статус маркируется хищниками, которых с представителями семейства собачьих никак не спутаешь. Здесь мы имеем дело с крупными кошачьими, со львами и «пардами», под которыми архаическая индоевропейская традиция понимала все разнообразие больших кошек, лишенных гривы, то есть леопардов, гепардов и иногда, видимо, даже тигров. Тонкие смысловые различия существуют и в этом случае; образы варьируются от одной исторически конкретной формы общего зооморфного кода к другой, но главный принцип остается неизменным: лев или пард берут добычу, а не гонятся за ней».23

Король зулусов Гудвилл Звелитини в леопардовой шкуре.

Символами власти у зулусов по сей день являются череп буйвола и леопардовая шкура, носить ее позволено племенной знати: королевской семье, военачальникам и главам родов. Простые общинники ограничивались набедренными повязками и головным убором из страусовых перьев.

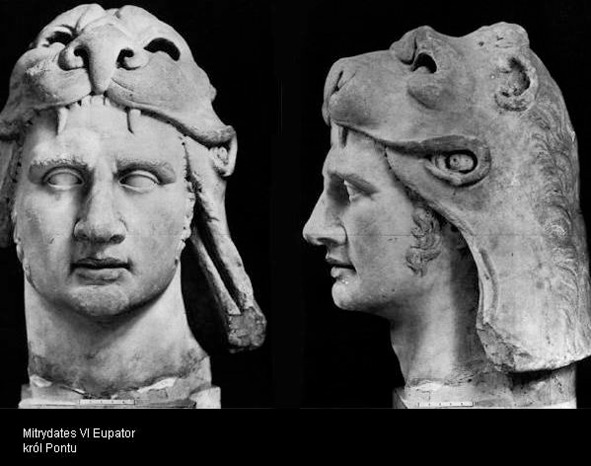

Власть воспроизводится и легитимируется, в том числе, посредством победы над основным нечеловеческим природным Врагом, который некогда господствовал в этой экосистеме. Но убивая этого врага, Власть как-бы уподобляется ему, перенимает его качества, король зулусов становится человеком-леопардом, а басилевс – львом. Происходит магический трансфер животного в человека и активация его свойств, характерные для тотемических обрядов установления и поддержания связи с тотемным животным посредством его убийства (и поедания, как наиболее явственного по характеру переноса качеств тотема, «орального поглощения» в интерпретации психофизиологических оснований тотемизма З. Фрейдом).

Бюст басилевса Понта Митридата VI Евпатора. Музей Лувра.

«Löwenmensch», Человек-лев (пещерный лев). Фигурка из бивня мамонта, изготовлена примерно 40 тысяч лет назад. Музей Ульма.

Ашшурбанапал убивает льва на охоте. Рельеф из дворца в Нимруде,

середина VII в. до н. э. Британский музей.

Теперь наделенная этой легитимностью Власть становится царем и животных, и людей в этой природной и социальной среде, одновременно и альфа-самцом в иерархии доминирования и помазанником высших сил. Но, как следствие, она является и главным хищником, поскольку имеет право решать судьбу других и убивать.

Власть с должным уважением относится к самому грозному существу после себя, согласно Дж. Фрезеру: «У некоторых племен Восточной Африки есть такой обычай: труп убитого льва приносят к местному царьку, который оказывает ему честь тем, что простирается перед ним ниц на земле и трется своим лицом о морду льва. В некоторых районах Западной Африки негра, убившего леопарда, крепко связывают; он предстает перед советом вождей по обвинению в убийстве лица их ранга. В свою защиту убийца приводит довод, что леопард является царем леса, то есть чужестранцем; после чего его выпускают на свободу и награждают. Что касается убитого леопарда, его наряжают в головной убор вождя и ставят посреди селения, где в его честь ночью устраивают танцы».24

Врага-кошку можно убить и можно ей уподобиться, так юноша инициируется в мужчину, а храбрец становится Героем. Так же дает знать о себе вождь, который легитимирует и подкрепляет свою власть. Вождь устраивает охоту на самого грозного хищника и важно, чтобы он поразил зверя собственноручно. Охота может быть коллективной и включать общинников/слуг-ловчих, представителей знати, гостей вождя и т.д., некоторые из которых могут отличиться. Но презентации и репрезентации этой охоты должны быть связаны с собственноручным убийством хищника вождем, как манифестации его личностной храбрости, силы, умений и удачи (связанной с проявленностью сакрального в вожде и/или сакральным благоволением).