Полная версия

Образ врага: технологии конструирования и деконструкции

В свою очередь, когда человек противится воле высших сил, они могут послать к нему змея/дракона, о чем, к примеру, повествует мифологический сюжет о Лаокооне и его сыновьях. Психоаналитическая интерпретация этого сюжета намекает нам на возможности деградации личности и психоза, если индивид (Эго, сознание) не будет руководствоваться велениями богов (Супер-Эго, идеалы и ценности), то он будет поглощен/уничтожен змеем (Ид, бессознательное).

Индивидуальная эсхатология личности, тождественна эсхатологии мифо-космологической, в которой титаны/йотуны из Нижнего мира (Ид) сначала уничтожают средний мир и человека (Эго), а после этого вступают в поединок с богами на вершине Мировой горы Олимпа/Асгарда (Супер-Эго). То есть уничтожение человека приводит к гибели культуры. Культура не может существовать без своего носителя, превращаясь в набор культурных артефактов, изучаемых историками. С другой стороны, как известно из мифологии различных народов мира, отход человека от богов и вызывает эсхатологическое событие. «Деградация исторического времени»

(М. Элиаде) это всегда отход людей от их ценностей/богов и погружение в глубины порока, что является синдромом и преддверием конца.

Агесандр, Полидор и Афинодор «Лаокоон и его сыновья».

Мраморная копия второй половины I века до н.э.

Октогональный двор музея Пио-Клементино, Ватикан

На наш взгляд, задача политтехнолога в информационно-психологической войне состоит в том, чтобы люди вражеского племени сами отвернулись от своих богов, подобно тому, как это произошло с позднесоветстким обществом в период «перестройки» и современными американцами, уничтожающими памятники своей истории в «конфедератопаде». Отрекшись от своих богов, им сложнее будет выдержать напор титанов и чудовищ бессознательного. Хтонические существа сломают сложный стратифицированный мир культуры и общества, сбросят давящую системную сложность и груз культурных норм, а несчастные люди будут обречены на регресс, архаизацию и безуспешные поиски новых смыслов и ожидания нового Творения.

Лаокоон и его сыновья не смогли справиться с посланцами богов, но это смог сделать будущий герой – гений (полубог) Геракл: «Когда мальчику Гераклу было восемь месяцев, Гера прислала двух огромных змей к его ложу, желая погубить дитя. Алкмена стала громко звать Амфитриона на помощь. Но Геракл, поднявшись с ложа, задушил змей обеими руками. Ферекид же сообщает, что сам Амфитрион, желая узнать, который из мальчиков является его сыном, впустил в их постель этих змей: когда Ификл убежал, а Геракл вступил с ними в борьбу, Амфитрион таким образом узнал, что Ификл его сын».7

Младенец Геракл побеждает змей. Статер греческого полиса Кротон, отчеканен на рубеже V—IV веков до н.э.

Змееборчество отражает поединок с наиболее древним врагом весьма отдаленных предков человека – древесных обезьян. Преодолев определённое развитие образ Змея как родоначальника вселенной, хозяина подземно-подводного Нижнего мира трансформируется в рептилоидные черты «врага рода человеческого» – дьявола, образ которого развивается в прямом соответствии с эволюционной цепочкой: змея – птица – млекопитающее животное – человек (от Змея до Мефистофеля).

Архетип птицы в мифологии, фольклоре и массовой культуре имеет множество положительных коннотаций и символических значений. Большие птицы, угрожающие героям произведения, образ в современном кинематографе нечастый, тут можно привести в пример фильмы «Убийственная поездка», «Птеродактиль», «Парк Юрского периода 3». Чаще опасные для человека крылатые существа представлены стаями небольших птиц, связанных между собой непонятным безумием или неким вирусом. В известном хорроре

А. Хичкока «Птицы» крылатые по неизвестной причине сбиваются в стаи и набрасываются на людей. В романе С. Кинга «Темная половина», маленькие безобидные воробьи предстают как помощники дьявола, психопомпы, переносящие души мертвых в загробный мир. В хорроре «Проклятие», экранизации рассказа Г. Ф. Лавкрафта «Цвет из Иных Миров», куры набрасываются на человека, пораженные инопланетным вирусом.

Постер кинофильма Хичкока А. «Птицы», 1963 г.

Таким образом, мы в большей степени имеем дело не с образом огромной угрожающей нам одиночной птицы-хищника, а с проявлением механистической дегуманизации, представлением врага как коллективного агрегата, состоящего из деперсонифицированных обездушенных «винтиков» или, в данном случае, по сути дронов, ведомых чьей-то злой волей (биологическая разновидность механистической дегуманизации – сверхорганизм, управляемый «маткой»). И если у С. Кинга и Г. Ф. Лавкрафта причины нападений птиц как-то рационализируются в рамках демонологии и эпидемиологии, то у Хичкока источник страха не находит рационального обоснования, он остается непонятым и оттого более беспокоящим. Стоит отметить, что к явлению и механизму механистической дегуманизации мы будем еще не раз возвращаться.

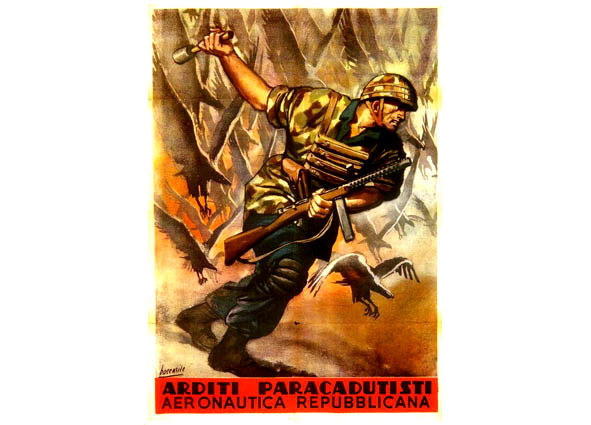

Несмотря на нечастое использование в качестве источника страха визуальных образов собственно птиц, образы летающих и атакующих существ весьма распространены. Для этого отрицательным персонажам не всегда нужны собственные крылья, их с успехом заменяет самолет, ранцевый двигатель, космический корабль или некая сверхъестественная энергия. Продолжает эксплуатироваться основа дочеловеческого страха – кто-то летающий может наблюдать, а потом схватить и/или убить тебя сверху.

Как показывают данные социологических и психологических исследований, в зонах боевых действий у населения вырабатывается страх перед беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Для примера приведем некоторые результаты исследования последствий применения БПЛА в Йемене: «Гражданские лица, ставшие свидетелями нападений беспилотных летательных аппаратов на земле, испытывают постоянный страх и бессонницу. Даже гражданские лица, у которых в семьях нет жертв, проявляют синдромы травмы в своей повседневной жизни. Днем звуки летательных аппаратов заставляют их прекращать свою повседневную деятельность, в то время как ночью они страдают от бессонницы.

Постоянный страх самому стать мишенью или увидеть в качестве мишени родственника прослеживается в ответах на вопросы о том, чувствует ли респондент себя большую часть времени «настороже» и встречается ли у него преувеличенная испуганная реакция на внезапный шум. Это подчеркивает перманентное состояние напряженности, которое присутствует в жизни населения. Восемьдесят процентов опрошенных положительно ответили на вопрос: «Чувствуете ли вы себя «настороже» большую часть времени, то есть «бдительными или очень бдительными?». Аналогичным образом, утвердительно, ответили 75% респондентов на вопрос: «Испытываете ли вы преувеличенный испуг большую часть времени?».8

А еще некое крылатое существо может высосать из человека кровь, подобно летучей мыши семейства Desmodontidae (вампировые летучие мыши, или десмодовые, подсемейство млекопитающих семейства листоносых летучих мышей, питающихся кровью) или вампиру (часто представляемому в химерическом облике антропоморфной летающей мыши и/или наоборот – териоморфа с чертами кровососущей летучей мыши и т.п.). Тут мы подходим к явлению химеризации страха и образа врага, представлению его в качестве комбинации нескольких существ, образующих единое существо. Как писал неизвестный римский поэт: «Хирон о двух телах стоит, ни единым не полный».9

Наличие крыльев у злых инфернальных созданий весьма распространенный образ. Грифоны, драконы, химеры и т. п. есть сконструированные фантазийные существа, но даже простые птицы могут вызывать ужас, что продемонстрировал основатель хорора

А. Хичкок в своем фильме «Птицы».

Царь природы, земли – это крупная кошка-лев или другое крупное опасное животное в определенной экосистеме (к примеру, на роль хозяина тайги претендуют тигр и медведь), а царь неба это наиболее крупный хищник среди птиц – орел. Эта птица является главным символом на гербах европейских империй, ведущих свое происхождение от римского орла: Византийской, Священной Римской, Германской, Австрийской, Российской, Французской. Только Британская и Испанская империи предпочли орлам хозяина земли – льва.

Зооморфизация образа врага (анимализация, анималистическая

дегуманизация) – технология наделения врага животными чертами,

как в его визуальном образе, так и в вербальном контексте («…зверей»)

«Бей немецких зверей». Худ. Климашин В. С., 1943 г.10

В средневековой европейской геральдике большинство животных изображаются как естественные фигуры, но три наиболее символически значимых животных (лев, леопард и орел) чаще других подвергаются фантастической рекомбинации и химеризации. Двуглавый орел и двухвостый лев далеко не самые причудливые образы.

До массовизации рыцарских гербов в процессе крестовых походов и расцвета геральдики, европейские народы связывали себя с определенными животными и знаками, англы – с драконом и крестом, в сопровождении птиц и шаров, саксы – с львом и розой, датчане – с вороном.

Что же такое дракон? Дракон представляет собой некое химерическое существо, имеющее симбиотические черты рептилии и птицы (когтистые лапы и крылья). Чтобы представлять еще большую угрозу человеку он изображается в той или иной степени крупнее его. Такая распространенная в мифе и культуре способность дракона как огненное дыхание соотносит его с Нижним миром, который является не только подземно-подводным, но и огненным.

Провокационно редуцируя страхи и врагов современного человека до уровня гоминоида, с определённой долей иронии можно утверждать, что химерические формы Врага, сочетающие черты рептилии и хищной птицы, это квинтэссенция «страхов древесных обезьян» в одном образе. Если говорить о механизме зооморфизации образа врага (представление врага в форме животного или с чертами животного как на представленном выше плакате «Бей немецких зверей» Климашина В. С.), то в данном случае мы можем утверждать его наиболее древний дочеловеческий уровень. Но и здесь мы наблюдаем эволюцию от образов конкретных видов хищников, рептилий и птиц до симбиотического и более сложного образа дракона, конструирование которого являлось явным маркером разума и, как следствие, образного мышления.

Дракон и змей и хищная птица, посредством этой химеричности и достигается больший уровень страха, чем в случае, если бы мы использовали образы просто большой змеи или большой птицы.

В «Энеиде» у Вергилия находим такой отрывок:

«Турн средь первых рядов, то там, то тут появляясь,

Ходит с оружьем и всех красотой превосходит и ростом.

Шлем украшает его Химера с гривой тройною,

Дышит огнем ее пасть, как жерло кипящее Этны, —

Чем сраженье сильней свирепеет от пролитой крови,

Тем сильней и она изрыгает мрачное пламя».

Химера и химерический образ врага,

сочетающий черты человека, змеи и птицы.

«Химера из Ареццо», V век до н.э., Археологический музей Флоренции

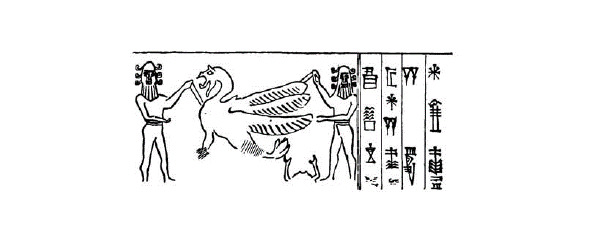

Поединок Зевса с Тифоном, древнегреческое изображение

Змея и птица знакомые и относительно понятные объекты, наблюдаемые в природе и уже не слишком страшные для человекообразных обезьян и антропоидов. Но дракон дезориентирует нас, он вызывает страх не столько размерностью, сколько необычностью/непредсказуемостью, не соотнесенностью с повседневной реальностью, он знаменует столкновение человека с непознанным, сакральным. И в данном случае мы имеем дело уже с переходом от зооморфизации образа врага к его демонизации, этой границы и самого понятия «демонизация» мы еще коснемся в последующих частях нашей работы.

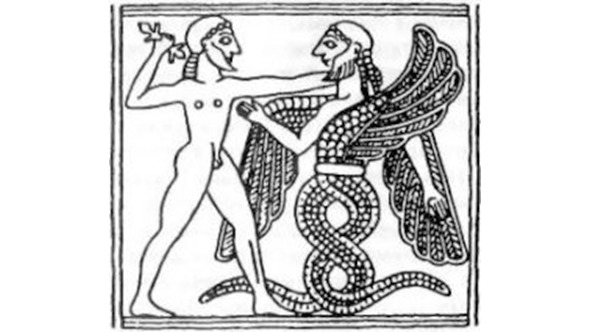

Поединок со Змеем – один из распространённых сюжетов космогонического и героического мифов: Мардук, убивающий Тиамат; Индра, побеждающий Вритру; Зевс, убивающий Тифона; Геракл, одерживающий победу над Лернейской гидрой и т. д. Змееборство раскрывает стадии актуализации архетипа Героя (арки героя) и во множестве научных интерпретаций (К. Г. Юнга, В. Я. Проппа,

Дж. Кемпбелла, М. Элиаде, М.-Л. фон Франц и др.) символизирует собой несколько основных процессов и явлений:

Гильгамеш убивает дракона. Шумерская печать царя Шульги

2094—2046 гг. до н. э.11

– начальную (поглощение Змеем) или финальную стадию ритуала инициации;

– преодоление опасности поглощения сознания коллективным бессознательным, «поединок с бессознательным» в ситуации личностного кризиса;

– кризис, конфликт, преодоление которого знаменует обретение индивидом самости, целостности в процессе индивидуации;

– этап психосексуального развития, в котором герой вырывает либидо из плена поглощающей инцестуозной матери, перерождается, преодолевая регрессию к бессознательному;

– завершающее испытание в арке героя, после которого он получает вознаграждение (часто в виде соединения мужского и женского начала, иерогамии);

– «поединок с тенью», темной подавляемой стороной личности и т. д.

Обобщение данных интерпретаций позволяет вычленить определенную рамку:

1) индивид в поединке со змеем сталкивается со своим и/или коллективным бессознательным;

2) победа в поединке знаменует собой: формирование эго-комплекса, центральной части сознания; решение внутриличностной проблемы; выход из кризиса; переход на следующую стадию возрастного и психосексуального развития; снятие накопившихся противоречий; освобождение Я от оков бессознательного и активацию внутриличностного потенциала; достижение определенной целостности;

3) поражение в поединке означает смерть, остановку в личностном развитии, невроз, распад личности, психоз – поглощение сознания бессознательным и т.д.;

4) в случае победы/преодоления проблемы, индивид получает вознаграждение.

Скифская Великая Богиня-Мать.

Курган Большая-Цимбалка, конский налобник. IV в. до. н. э12

«Доктор Осьминог» из кинофильма «Человек-паук» (2002г.)

Таким образом, борясь со змеем, индивид ведет поединок с самим собой, переходит ли он через речку Смородину по Калинову мосту, направляясь в хтонический мир мертвых (бессознательное), либо пытается сдержать враждебные силы, прорывающиеся по мосту из мира мертвых в мир живых (сознание). Змей Горыныч встречает Героя по ту сторону Калинова моста, на входе в бессознательное, он страж портала, перехода между мирами и богатырю надо приложить усилия, чтобы его победить. В другом случае, как в сказке «Бой на Калиновом мосту», трое Иванов защищают мост от Змея, вторгающегося на Русскую землю.

«– Сыны мои милые, напали на нашу страшные враги, змеи лютые, идут на нас через речку Смородину, через чистый Калинов мост. Всех людей кругом в плен взяли, землю разорили, огнём пожгли».

«Вот стоит Ванюшка у Калинова моста, за ним земля Русская. Прошло время за полночь, на реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались. Выезжает Змей Горыныч, Чудо-Юдо двенадцатиглавое. Каждая голова своим напевом поёт, из ноздрей пламя пышет, изо рта дым валит».

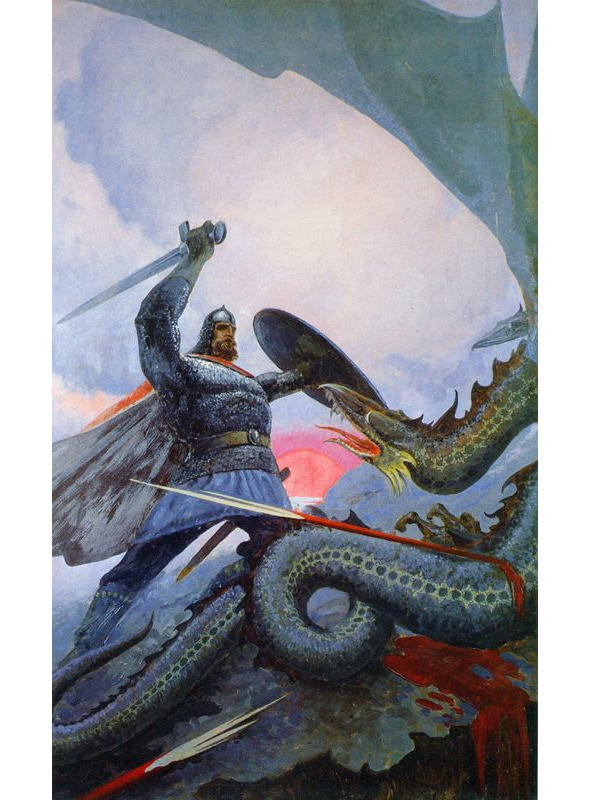

Васильев К. А. «На Калиновом мосту», 1974 г.13

Данные сюжеты повествуют нам о непреложной максиме – чтобы стать и быть полноценным человеком надо выходить на свой Калинов мост. Герой/богатырь – это личность, которая не побоялась сражаться с самим собой за свое собственно развитие (один из наиболее сильных образов представлен на картине К. А. Васильева «На Калиновом мосту»). Если несколько снизить наш метафорический пафос, то можно просто указать на то, что раскрытие архетипа Героя в современной психологии рассматривается как процесс сопровождающий взросление индивида, являющийся его механизмом и выражением. Образ Героя воплощает наиболее сильные стремления индивида и показывает способ их идеальной реализации.

В культуре и теологии ислама «джихад сердца», то есть поединок человека с собой сложнее, чем «джихад меча» / «джихад руки», то есть поединка с определенным внешним и относительно понятным врагом, в отношении которого уже сложились удобные для восприятия стереотипы. Враг в его сложившемся образе в определенной степени примитивизируется и деперсонифицируется и индивид может встроиться в уже отлаженную систему противостояния и борьбы с ним, не влекущую необходимость внутриличностных изменений. Более того, ужасы войны могут иметь тяжелые психологические последствия для человека, пытаясь избежать их, он может жертвовать внутренней рефлексией, «огрубеть душой и сердцем», принять стереотипный демонизируемый образ противника.

В свою очередь, поединок с самим собой – это всегда возможность развития. Наиболее сложные и интересные образы военной литературы и кинематографа, это образы сражающихся, но человечных, рефлексирующих, переживающих и, как следствие, духовно и этически восходящих людей. Людей, которые противопоставляют бесчеловечности и жестокости войны этические ограничения, отстаивают право даже в этих условиях называться Человеком. Герой ведет поединок с самой Войной/Смертью, видя за ситуацией конфликта с конкретным врагом, экзистенциальную угрозу всему роду человеческому. Даже убивая врага, Смерти он противопоставляет Жизнь, за которую и ведет свою борьбу.

Бой идет святой и правый.Смертный бой не ради славы,Ради жизни на земле.(А. Твардовский. «Василий Теркин»)Здесь мы сталкиваемся и с одним из механизмов деконструирования образа врага – чтобы победить Врага (то есть избавиться от власти этого образа) надо преодолеть сложившиеся понятные и удобные для восприятия, но ограничивающие когнитивные и эмоциональные рамки, «победить себя», иметь мужество прямо посмотреть на ситуацию не через мифологизируемый нарратив, а через те факты, которые игнорируются, подавляются, вытесняются из сознания. Способность прагматично, неэмоционально, «на языке цифр» размышлять о факторах и протекании конфликта позволяет понимать врага, его мотивы, ценности и нормы, которые его ведут и ограничивают. Понимание мотивов и действий врага дает возможности более адекватной интерпретации его действий и предвосхищения его поведения. В свою очередь, более адекватная интерпретация действий и прогностика поведения позволяет перейти от реактивного реагирования на действия врага к активному влиянию на его сознание и поведение, либо прямо, либо косвенно. Например, в стиле «рефлексивного управления» В. А. Лефевра, который интерпретировал его как: «Процесс передачи оснований для принятия решения одним из противников другому мы называем рефлексивным управлением. Любые обманные движения, провокации и интриги, маскировки, розыгрыши, создание ложных объектов (и вообще ложь в любом контексте) представляют собой реализации рефлексивного управления»14. То есть рефлексивное управление предполагает передачу оппоненту оснований для принятия определенного решения в наших интересах. Возникает вопрос, что будет являться основной и конечной целью рефлексивного управления процессами формирования и внедрения в массовое сознание образа врага в ситуации различных видов социальных конфликтов?

При конструировании и внедрении в массовое сознание образа врага используется усиление эмоциональности, попытки «вывести на эмоции», нарушить эмоциональное равновесие, выключить критическое мышление и добиться эмоциональной лабильности. В современной пропаганде этот механизм иллюстрируется явлением «постправды» (post-truth), созданием информационного потока в СМИ, уводящего от рационального восприятия происходящего в сторону его эмоциональной оценки. Демонизируемый Другой выводится за рамки рационального понимания в сторону иррационального восприятия. Но данный трансфер должен быть закреплен, так как человеческий мозг нацелен на экономию энергии и агрессии, ему физиологически удобно сужать когнитивные рамки и воспринимать иное в качестве устойчивых сложившихся форм. Поэтому, чтобы добиться более выраженной эмоциональной оценки и закрепить ее в поведении, Враг должен подвергнуться стереотипизации и деперсонификации, в его отношении должен быть выработан устойчивый стереотип, носящий безличный характер. Помимо этого, он должен подвергнуться моральному исключению, то есть его поведение, ценности и нормы должны быть признаны не адекватными нашим, и он должен быть выведен за границы нашей комплементарной среды, как аутсайдер выводится за границы малой группы.

С манипулятивной точки зрения, завершенной целью рефлексивного управления поведением врага является принятие им навязанной нами роли, он должен подтвердить сформированный в нашей ингруппе (обществе) стереотип. С позиции групповой динамики (К. Левин), член малой группы должен принимать свою позицию и сопутствующие ей нормы, так, к примеру, аутсайдер, находящийся за пределами ядра группы (то есть ее равноправных членов), почувствовав напряжение, может попытаться его разрядить какой-либо клоунской выходкой. Студенты посылают аутсайдера за несуществующей справкой в деканат, устав записывать и внимать информацию, добиваются от него каких-либо кунштюков во время лекции, вербально или физически вымещают на нем собственную агрессию и т. п.

Принимая свою роль, индивид попадает в ловушку, которая называется эффектом «угрозы подтверждения стереотипа» (stereotype threat), он начинает ей соответствовать и подстраивает свое поведение под рамки этого образа. Он понимает, что большинство студентов в группе не считают его ровней себе, и за выходку на лекции он будет наказан, но группе требуется снять напряжение, и его выход на сцену будет оценен большинством с облегчением. Ироничный смех группы над его выходкой, их одобрительные взгляды, заставляют думать, что окружающие принимают его за «своего», оценивают его поступок как поступок полноценного члена группы.

Формируя образ врага, противостоящая сторона должна добиться над ним власти этого образа. Оппонент должен принять ту позицию и те нормы, которые определены для него оппонентом в рамках своей ингруппы. Принятие навязанного образа врагом есть определенное смирение с ним, что уже является существенной победой в противостоянии и вершиной непрямого, рефлексивного управления. Принимая специально формируемую позицию/образ/ стереотип он, как следствие, принимает и те нормы, доминирование которых утверждает культурно-идеологическое и ценностно-нормативное превосходство противостоящей стороны. Образы успешного Запада, эффективной рыночной экономики и частной собственности вкупе с собственным уничижением, восприятием себя как отсталого общества явились всадниками Апокалипсиса для позднего СССР.

В. А. Лефевр афористично иллюстрировал рефлексивное управление фразой братца Кролика из известной детской сказки: «Делай со мной что угодно – только не бросай меня в терновый куст». Применим ироничный парафраз в стиле Кролика, Запад как бы говорил СССР: «Ты силен, дисциплинирован, привык к ограничениям и привержен своей идеологии, поэтому эти великолепные машины и джинсы наверняка тебе не нужны». Понимание того, что в благополучные брежневские годы в СССР сформировался массовый потребитель, которого легко искушать образами и проявлениями товарного изобилия, личностной «свободы», разнообразия возможных образов и стилей жизни западного общества потребления, явилось тем механизмом, который в конечном итоге заставил советское общество принять тот образ и ту роль, которую отвел ему враг в лице «коллективного Запада».