Полная версия

Лазарет

Явился и третий поезд, и третья дорога. Мы понимали: едем по Сибири. В третьем арестантском вагоне маленькие зарешеченные окна, как дырки скворешен, торчали под самым потолком. Я вставал, мне на плечи взбирался, кто помоложе и похудощавее, а по нашим спинам на самый верх, как в цирке, залезал совсем мальчонка; осуждённые дети тоже ехали с нами. Вагон был набит людьми до отказа. Кормили нас селёдкой, и иных селёдкой рвало, и все страшно хотели пить. Я призывал всех терпеть и вслух молился. Кто повторял молитвы за мной. Кто глумился и пытался меня переорать бодрой песней: наш паровоз, вперёд лети, в коммуне остановка! Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка!

Население нашей вагонной камеры удивляло пестротой. Бандит, он громко хвастался, скольких убил; людей называл «мясо»; два вора-щипача; белобрысый мальчик лет десяти; трое рабочих с лесопилки; фортепьянный настройщик; двое почтовых служащих, жаловались, что прямо на почте их и зацапали, и мёрзли они в лёгкой, не по зиме, одежде; две уличных шалавы, одна старая, другая юная, чуть постарше тебя, милая; ночью распутницы ускользали к охране, увеселять ее и потешать, за это стража оделяла их куском хлеба, и однажды ломоть сыра старая шалава притащила, а молодая – рыбные консервы, «Камбала в томатном соусе», название, видишь, запомнил.

Бабёнки хлеб и иную пищу нам вручали, просили: разделите поровну. Я был поражен таким благородством души. Мне давали свободу распределять еду. Я воображал, как эта еда была заработана. Разламывал хлеб, раздавал куски страждущим, и слёзы заливали мне слепое от горя лицо. Я глядел, как люди ели, искоса взглядывал на шалав. Шалавы тоже глядели, как люди ели, и плакали, как и я, утирая щёки и носы грязными, в саже, ладонями.

Нас всех, весь поезд, привели в третью тюрьму. Я усмехался: Бог троицу любит. В новой тюрьме у меня стащили все мои вещи. Ничего у меня не осталось. Я стал гол как сокол, и даже радовался этому. В камере сидели злые люди. Они захотели меня убить. Я с большим сожалением вспоминал про свой острый скальпель, когда разбойники ночью напали на меня и стали бить, и все приговаривали: убьём, убьём, мокрое место от тебя останется! Почему они меня невзлюбили, я не понял. Может быть, за молитвы. Я молился вслух. Это могло им не понравиться.

День я лежал, избитый, потом неделю заживали кровоподтеки. Ни слова не сказал охране. Все слова в заключении напрасны. Словам не верят. Да и самой жизни не верят. Верят только смерти. Она приходит, и человека надо списать со счетов, заполнить нужную документацию, вот это настоящая работа.

Новая тюрьма располагалась в подвале огромного, величиной с корабль, старого каменного дома. Зима вымораживала нас в камерах, как клопов. Я выходил в коридор, нас вели в отхожее место, однако в коридоре живого места не было, все заросло столетней засохшей грязью. Со двора доносились выстрелы и крики. Убивали людей. Разбойники подходили к окнам, наблюдали расстрел, гоготали. Я не смотрел в окна на смерть. Отворачивался. Опять плакал.

Слезы текли по щекам уже безостановочно. Я презирал себя за это.

Я хотел на войну.

Хотел к хирургическому столу.

А не отскребать постыдную грязь во мрачном, душном коридоре тюрьмы.

Братцы, мы тут живем как в гробу, выцедил беззубый разбойник, что крепче всех лупил меня недавней ночью. Из гроба мы скоро вышли на свежий зимний воздух. Нас построили в ряд по двое и повели. Перед строем ехала черная кургузая машина и гарцевал всадник на гнедой откормленной, толстозадой лошади, лошадиная шкура лоснилась. Мы шли долго. В пути ослабли, свалились в снег люди. Остались лежать. Нас гнали дальше. Мы уходили и оглядывались. Обессиленные не шевелились. Я сказал беззубому: лучше замёрзнуть и тихо уснуть, чем такая жизнь. А он мне знаешь что ответил? Негоже батюшке так рассуждать. Всякая жизнь дорога. Другой у человека не будет.

Так разбойник научил меня, священника, любви: в который раз от Сотворения Мiра.

Остановились на ночлег в заметенной великими снегами деревне. Спали на полу вповалку, живыми бревнами, теснее друг к другу прижимались, чтобы согреться. Среди ночи в дверь бешено застучали: отворитеся! мужик помират! мучится оченно, силов нетути глядети! Охранник дверь открыл. На меня гаркнул: ты дохтур, што ли?! Я что было сил побежал за плачущей взахлеб бабой в огромном, с кистями, платке, и ноги вязли в глубоком снегу, я их зло вытаскивал из сугроба, вытряхивал из валенка снег и бежал дальше. Дом гремел на метельном ветру раззявленной дверью. Мужик лежал на широкой лавке, руки свешивались до полу, охал, иногда вскрикивал и скрежетал зубами.

– Где болит?

– Животе-е-е-ень…

– Здесь?

– Да-а-а-а-а! Ай!

И опять я родной скальпель вспомнил.

– Хозяйка! Нож острый с кухни тащи!

– Охти мне! Каковской? Тесак свиной?!

– Да хоть его! И водки, хоть на дне бутыли!

– Как жа, как жа… без водки-то, ах…

Принесла. Я обжёг лезвие на пламени свечи и полил потемнелую сталь водкой.

– Ещё, мать, ваты неси.

– Што-о-о-о?!

– Ах ты Господи… Ну, корпию. Ветошь! Тряпки ненужные! Кровь чем буду промокать! Быстро!

Баба притащила целый мешок разномастных тканевых обрезков.

– Вот, дохтур… эх, толечко не ори ты так…

Я быстро и крепко привязал тряпками руки и ноги мужика к лавке. Задрал ему рубаху. Спустил портки. Антисанитария! А делать нечего. Вперед, хирург! На войне как на войне!

Я сделал широкий разрез. Сразу живот распахал. Аппендицит, типичный. Хорошо бы не гнойный. Ну, Господь, храни меня! И мужика. Без Тебя, Господи, никуда! Пусть иные смеются! А вот никуда!

– Таз принеси…

Баба носилась по избе как помело.

Медный таз брякнул об пол около лавки и около распятого мужика. Живот вздувался. Кровь лилась на пол. Я ущупал червеобразный отросток, вслепую отыскал кончиками пальцев, в разливанной кровавой луже раскромсанной брюшины, его основание и рубанул обожжённым тесаком по налитому гноем червю. Так быстро швырнул его в таз, что сам испугался.

Мужик заорал.

– Мать! А йод у тебя в избе есть?!

– Дохтур! Што таковое ё-о-о-от?! Не знаю-у-у-у-у!

– Не вой как волк…

Значит, водкой обойдусь.

– Половник неси!

Кровь половником из брюха вычерпывал. Таз наполнялся. В ночи, при свете тусклой свечи, кровь чернела, как варенье из черноплодной рябины. Моя жена, в другой жизни, варила такое.

Мужик орал.

Ветошью кровь обтирал. Ветошью тампонировал распаханную, как дышащее поле, брюшную полость. Грязной ветошью! Мыши в ней ночевали! Что я делаю! Сепсиса мужику не избежать! Но вертел и вертел из тряпок тампоны, и совал, совал их в разрезанный живот.

Господи… шить…

– Баба!

– Божечки, божечки…

– Иглу мне, наибольшую, какую найдёшь! И нитку толстую, суровую! Можно – шерсть! Пряжу!

Баба незряче отматывала от клубка нить, перекусывала зубами, в зубах принесла мне иглу, я вытащил у неё иглу из зубов, губы её тряслись. Игла вспыхивала под свечой. Детонька, глаза мои в те поры зрели Божий Мiръ, я вдел в иглу пряжу, соединил края разреза и стал шить. Шил, шил, всё туже и туже затягивая стежки. Мужик орал. Вдруг перестал орать.

Я отступил от лавки на шаг. Вытер лоб кровавой рукой. Кровь, видать, размазалась у меня по лицу, и баба отпрыгнула от меня, как от ведьмака.

Согнулась, как переломилась, в земном поклоне. Стала падать, валиться на меня.

– Ну что ты, баба…

Я подхватил её под мышки, усадил на лавку, в ногах мужа. Отвязал мужика от лавки.

Баба ревела в голос, должно быть, от радости. Мужик прохрипел:

– Экой ты ловкой… яко охотник в тайге…

Баба цеплялась за подол моей изорванной в долгом пути рясы.

– Батюшка родненькой!..

На табурете, у изголовья мужика, лежали: красный нож, красная игла, обрывок красной нити, выпачканный кровью клубок. Тряпки валялись под лавкой, по половицам, у печи. Будто разноцветные котята в тепле спали. А кошка гуляла на морозе.

Я погладил бабу по голове и широкими шагами, сам боясь разреветься, вышел вон.

За мной, ругаясь страшно, побежал охранник; пока я оперировал, он привалился к печке и задремал, а сейчас я уходил у него из-под носа, неровён час, в тайгу убегу, и поминай как звали.

…страшные машины передвигались по небу мгновенно. Возникали из ничего, из тумана.

Растворялись в текучем, пламенном воздухе.

Они сжирали воздух и рождали пустоту; мгновенной молнией утекали по руслам пустоты, проваливались в её разверстые дыры. Третья война убивала сама себя, а люди думали, что убивают друг друга. Враг – врага. А это война ярилась, рыдала и хохотала, лишая себя жизни на глазах у всех. У каждого.

Люди думали, Третья война – последняя. Ничего подобного. Я видел ту, что явится позже, Четвёртую войну. В Третьей оружие приходило из ниоткуда и исчезало в никуда. В Четвёртой на дико орущих людей летели, быстрее звука и света, с косматых мрачных небес стальные носороги и крокодилы, тупорылые железные киты. Они летели, они падали, чтобы разбиться о наши безумные головы, но не разбивались, а в последний миг зависали над собственной смертью, наставляли железную морду на тебя, да, прямо на тебя, и тогда уже приближались медленно, жутко, завывая, клокоча, надвигаясь неотвратимо, и круглые стеклянные глаза их оживали и вращались в глазницах, их вращал чужой безмолвный приказ, сила неведомой мысли, машины слушались не руля, не педали, не кнопки – они подчинялись мысли, мгновенной её вспышке, то отчаянной, то победной, поэтому они двигались по небу, по земле и в глубине океана могучим продолжением беспомощного человека, и человек становился непобедим.

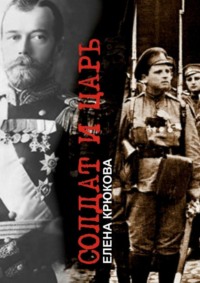

Да, самолеты в виде крокодилов налетали и глядели нам в перекошенные последним ужасом лица, а на троне надо всем Мiромъ сидел один Владыка, и отмерено ему было жизни, я знал, немного. Я видел его изрезанное оврагами морщин каменное лицо. Он закидывал голову, тяжелая корона валилась с его головы прямо в снег, ибо трон стоял, врытый во льды и снега, это белыми глазами глядели в тебя полюс и вечный мороз, и Одинокий Царь сидел, укутанный в древние шкуры горностаев и белых песцов, и грел руки одиноким дыханием. Прищурясь, он глядел вдаль, на торосы, на густо-зелёную кромку застывающей у берега воды, на алое лезвие заката, так похожего на смерть. Он глядел на рыбачью лодку. Она медленно плыла вдоль берега, и Царь не различал в ней рыбака. Я его видел. Старика с чёрно-седой, кольцами, буйно-бешеной бородой. Старик мерно грёб, и я рассмотрел: рыбак-то в рясе. Батюшка на рыбную ловлю в море вышел. Что ж, рыбку и Апостолы ловили. Всё правильно. Так и надо. Земля умирает, железные крокодилы пожрут её и всю жизнь на ней, а ты знай рыбу лови, соли, вяль, вари, жарь. Рыба – жизнь. Не зевай!

Гляди, последний Монарх, думал я, созерцая ту картину, мелко дрожа на холоду Времени, он свободен, твой подданный, твой рыбак, ты уже не можешь им управлять, ему повелевать, ты можешь только на троне восседать и пялиться в небеса, насквозь изрезанные железными китами и косатками. Ты приказал разрушить Мiръ – а он плывёт! Ты приговорил белый свет – а он плывёт! Всё живёт, и на тебя плевать хотело!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.