полная версия

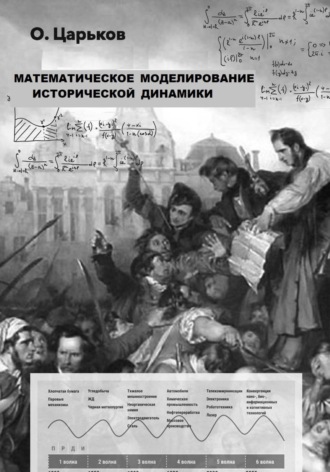

полная версияМатематическое моделирование исторической динамики

Получив ощутимое преимущество над соседями, она принялась распространять своё влияние на пограничные области1186 с ещё неустановившейся государственностью. Именно оно объясняет стремительное превращение эфемерного сложного вождества „двенадцати колен израилевых” в автократию с такими неизменными атрибутами, как иерархия сословий и страт, сравнительная ценность, которых определялась близостью к трону, бюрократический аппарат, занятый редистрибуцией продукта. Объединение этого пёстрого конгломерата царств, храмовых городов, княжеств и вождеств, которое представляла собой Передняя Азия в первой половине I тысячелетия до Р.Х, под скипетром Ахменидов явилось закономерным последствием сохранности аттавизмов бронзового века.

Другим примером „жизни после смерти” является Византия, которая пережила Рим на тысячу лет, а её осколки ещё дольше. Когда Восточная Римская империя смогла отразить натиск западных варваров и возродившихся персов, она перешла в контрнаступление, заняв Италию и юг Испании. Однако, два природных явления и перенапряжение сил привели к тому, что она оказалась на грани распада. В этих условиях столичная знать была вынуждена делиться властью с набиравшей силу провинциальной элитой (§25). Так появился фемный строй, который достиг своего расцвета при Комнинах, правление которых совпало с эпохой крестовых походов. Захват латинянами Константинополя и возникновение Монголсферы лишило столицу империи монопольного положения на западной оконечности Великого шёлкового пути. В правление Палеологов возникло несколько альтернативных „империй”, претендовавших на византийское наследие1187. Это был уже второй флаг будущей катастрофы1188 Византии. За ним проявился эффект „масляного пятна” – гипертрофированный рост религиозной нетерпимости. На протяжении первой половины XV века в империи наблюдался эффект „тюбика зубной пасты”, весьма схожий с тем, что имело место накануне падения Рима. Падение Константинополя в 1453 году означало полную реструктуризацию институциональной матрицы Византии: православие сменил ислам, греко-ромейский язык – тюркский, квазитоварный уклад – реинкарнация поместной системы. В результате этих изменений турки-османы за считанные десятилетия восстановили Восточно-Римскую Империю в юстиниановых пределах.

§62. ПРИЗРАК КОММУНИЗМА

„…небрежность в суждениях приведит в казарму и самого пророка, и его адептов “

Коллапс капиталистической системы общественного производства неизбежен вследствие ограниченности природных ресурсов пределами земного шара и околоземного пространства. В качестве альтернативы капитализму предлагается сознательно организованная экономическая система, которая будет способна реализовать переход к социализму и коммунизму. Для её реализации анонсируется использовать механизм координации действий по умножению общественного блага с помощью глобальных инноваций. В его основу предлагается положить кибернетический искусственный интеллект в экономике, основанный на динамическом межотраслевом балансе1189. Данная этносоциальная система может существовать локально только при наличии двух экономических контуров – внутреннего, обеспечивающего саморазвитие, и внешнего, призванного газить внутрисистемную энтропию за счёт внешних возмущений. Их сосуществование воплощено в концепции солидаризма, идеологически обосновывающего преобладание общественного интереса над частным.

Функциональная эффективность такой конструкции во многом зависит от качественного состава и ответственности элиты. В случае её несменяемости и/или потестарности в иерахиях труда будет господствовать сверхэксплуатация, ведущая к размножению паразитарных элементов. Борьба с ними приведёт к росту насилия, унификации и, в конечном счёте, установлению автократического или тоталитарного режима. Единственным решением этой проблемы являются приучение членов общества к творчеству и обязательная добровольная ротация элит.

Человеческое общество на протяжении тысячелетий формирует механизмы обучения и взаимодействия работников творческого труда. Их иерархический характер соответствует смыслу тандема “учитель-авторитет” – “ученики”, в котором часть рутинных операций автоматизированные или программированные формы обучения. Важнейшими элементами являются: неформальное или выборное лидерство, консенсус в принятии решений, индивидуальное и/или коллективное планирование и проведение исследований, включая оценку результатов1190. В последнем случае присутствует проблема соотношения уровня и масштабов творчества, квалификации и престижа, как элементов самореализации и признания.

Осознание необходимости материального обеспечения учёного для успешной творческой работы к современному обществу пришло только к началу ХХ века, а понимание, что дешёвая псевдонаука бесполезна или опасна как видимость науки, – только к его концу. Хотя истинная наука обходится дороже и не дает гарантий на быстрый полезный результат, она не несет в себе никакой опасности и даёт шанс избежать необдуманных действий. В настоящее время принцип независимости творчества в значительной степени реализован в областях естественных наук1191, искусства и среди некоторых творческих профессий, хотя и в них присутствует академическое филистёрство.

Вследствие общественного характера экономики земная цивилизация не может перейти к этой парадигме развития без повсеместного изменения социально-политической структуры общества1192 и/или ликвидации ручного рутинного труда путём широкого внедрения ИИ, которые приведут к исчезновению иерархий труда. Это условие является необходимым и достаточным для возникновения социалистического общества и проистекает из теоремы об эксплуатации С. А. Четвертакова. Следовательно, для того, чтобы уравнять доступность потребления и/или уровень удовлетворения потребностей среди членов иерархии, необходимо ликвидировать разделение труда между ними.

Анализ модели расширенного воспроизводства К.Маркса, сделанный М. Моришимой1193, привел его к доказательству теоремы, согласно которой увеличение оплаты труда влечет уменьшение прибыли и накоплений. Из этого следует, что социалистическая иерархия труда при всех прочих равных условиях будет развиваться медленнее капиталистической. Второе следствие непосредственно вытекает из иерархии потребностей Маслоу. В случае, когда прибавочного продукта достаточно, чтобы выровнять потребление работников обоих типов. Согласно I аксиоме Четвертакова рутинный труд не удовлетворяет потребность в творчестве. Следовательно, индивидуум нижнего уровня иерархии, получив материальные возможности, будет стремиться удовлетворять потребности более высокого уровня, вплоть до потребностей общения и творчества. Вследствие этого он сделает попытку на время прервать рутинный труд, как не удовлетворяющий его высшую потребность, вплоть исчерпания потребляемого продукта, а в случае возникновения препятствий для этого попытается их преодолеть. Прямое следствие его стремления станет ослабление или частичное разрушение разделения труда в иерархии.

Теоремы о необходимости эксплуатации и о невозможности построения социализма на базе современной технологической платформы1194 взаимно дополняют друг друга и указывают три основных препятствия. Они заключаются в следующем:

– в различии в квалификации и отдаче работников индустриального труда и их неравных вложений в прибавочный продукт,

– в наличии общественной собственности на средство производства подразумевает равенство трудового вклада участников,

– при информационной бедности доминирующего процесса труда всякое превышение потребления из общественных фондов выше определённого уровня разрушает разделение труда.

В монопольной системе власти, каковой является диктатура пролетариата, отсутствует механизм самоорганизации, вследствие чего разрушаются пропорции в распределении рабочей профессиональной силы. Следствием этого становится потребность в восполнении дефицита труда. Поскольку система не имеет иных механизмов, кроме принуждения, она инициирует исполнение натуральных повинностей, компенсирующих недостаток работников. В обратном случае происходит их прикрепление по месту жительства и/или труда1195 и зарождается совокупность традиций исполнения натуральных повинностей1196.

В исторической практике „реального социализма”разрушение разделения труда неоднократно имело место и зафиксировано в ряде документов. В момент революции 1917 года, в период первых экспроприаций, при появлении бесплатных дополнительных продуктов у населения, включая алкоголь, известны случаи массового нарушения производственной дисциплины, а также прекращения работы. Многократно отмечено падение дисциплины труда на заводах и фабриках при росте „социальных гарантий” и росте заработной платы в начале 30-х и после 50-х годов вследствие недоэксплуатации1197. С 60-х годов особенно заметно ощущается дефицит рабочей силы, сначала в деревне, а потом и в городе. Он также сопровождается видимым избытком работников творческого труда1198 – служащих и инженерно-технического персонала, который компенсировался натуральными государственными повинностями в форме посылки высококвалифицированных работников и учащихся на рутинные работы в деревне и в городе. Этот феномен обусловлен избытком средств, направленных на излишние для общества высшее образование и соответственные рабочие места квалифицированного труда.

Советская система „раскрестьянивала” село и „депролетаризировала” рабочий класс, завышает разряд, дает повышенные ставки, ведет „приписки” на производстве, в 80-е гг. в деревне вводят развращающие ценовые дотации для неэффективных хозяйств1199. Отчуждение от производительного труда на протяжении жизни целого поколения всегда приводит к постепенному разрушению разделения труда, разрушению иерархии труда и утрате накопленных запасов. Общество распадается, и длительное время пребывает в состоянии трудовой аномии. Оно не может смениться ничем, кроме парцеллярного хозяйства, поскольку после принудительно коллективного труда его члены получают устойчивую и на длительное время прививку отвращения к общим действиям, слабую склонность и не желание и утрату традиций и способностей к самостоятельному объединению в коллективным акциях.

Кризис снабжения компенсируется переходом к натуральному подсобному хозяйству и фондированию, представляющему собой натуральное распределение ресурсов. Их развитием становится порядок прикрепления министерств и ведомств к натуральным ресурсам и земле, фермам и колхозам, лесным угодьям и т.д. Таким образом, недоэксплуатация в советском городе и утечка труда от сверхэксплуатации в деревне в различных формах вели к разрушению структуры профессионального труда, разделения труда между городом и деревней, постепенной деградации товарного хозяйства и росту натуральных элементов. Следствием этого стал переход на полунатуральное распределение, выразившееся в фондировании и бартере1200.

Эгалитарное распределение приводит к избытку средств на нижнем и среднем уровне иерархии труда. В результате этого часть элементов оказывается не в состоянии найти пути для самореализации, превращаясь в “бичей”, “чмошников” и прочих иждивенцев – маргиналов1201 и латентных субпассионариев1202. Так, советская монополия на власть постепенно разрушала психику и деформировала ментальность, развивая аномию1203 у одной части населения и зомбируя другую. Вследствие этого рядовые члены советского общества, подавленные в своей самореализации и волеизъявлении, постепенно отделились от окружающей их среды и обрели синдром “избегания неудач” (§12). Привычка ведет к формированию цинического мировоззрения – “от нас ничего не зависит”, которая в смягчённой форме соответствует принципу “жизнь одним днем”. Таким образом, личность десоциализуется, что образует основу для обскуративной ментальности1204. Таким образом, диктатура пролетариата, как монополия власти, в различной поражает в массе и психику значительной части или большинства жителей у народов, подвергнувшихся власти коммунизма, ослабляя их мотивацию к труду, самоорганизации и творчеству.

При современном уровне технологий при равном потреблении без насилия принципиально невозможно организовать никакое производство. Снижение давления на производителей ведёт на постепенный распад иерархий труда и переход к натуральному хозяйству. В этих условиях невозможно выжить в среде других полноценных конкурирующих иерархий. Этот вывод подтверждается многими социологическими наблюдениями, начиная с XVIII века, а также результатами натурных экспериментов в локальных на XIX век (Р. Оуэн) и в глобальных масштабах в XX веке (большевики)1205.

Социальная справедливость, понимаемая как формальное равенство, является уделом механической солидарности обществ, находящихся в критическом состоянии или гомеостазе. Она обеспечивает уравнительное распределение, которое имеет смысл для поддержания привычного уровня жизни в условиях дефицита ресурсов, но не для их мотивации к производительному труду и развитию разнообразия. В этом случае, социальная справедливость в ее формальном количественном выражении, основывается на “механической солидарности” в доиндустриальной формации или “солидарности по подобию”1206 в виртуальном мире. В обоих случаях зависть и жажда формального равенства, генерируют монополию, в масштабе выше уровня соседской общины и личных связей, только ввергает общество к исходному состоянию духовной нищеты. Так формальная справедливость нивелирует любое разнообразие, поскольку оно нарушает стройную систему уравненного и нормированного порядка, к которому стремится внутрисистемная бюрократия. Её целью является преобразование этносоциальной системы в объединение индивидов, совершенно равных по мышлению и привычкам, образу жизни и мотивации. Таким образом, формальное материальное равенство людей – оно более невозможно, и более того, оно деструктивно.

Счастливое и успокоенное общество – это этносоциальная система без развития. Следовательно, оно должно пребывать либо в состоянии обскурации, либо в гомеостазе. Будучи изолированным от внешней среды, оно исчерпает все свои ресурсы и быстро начнёт деградировать. Ликвидировать классы или, то же самое, уравнять объем потребления или уровень удовлетворения потребностей среди работников иерархии, означает уничтожить разделение труда и иерархию труда, т.е. сделать иерархию или группу иерархий неспособной выжить в среде других конкурирующих иерархий. Потому коммунисты глубоко заблуждались, пытаясь строить „рай на земле” на основе эгалитаризма.

Коммунизм, как монопольное хозяйствующее государство, в своем развитии губит, прежде всего, своих оппонентов, а в своей тенденции и в своем финале – есть разрушение разделения труда и хозяйственной деятельности, в конечном счете, а также разрушение или деформация ментальности населения1207. Социализм без эксплуатации может появиться только в далёкой перспективе при полном отмирании рутинного труда1208. В условиях исключительно творческого специализированного труда иерархическая форма связи между субъектами процесса неэффективна1209. Это связано с тем, что принципы управления и сама социальная коммуникация в процессе творческого труда приобретают принципиально иной характер.

В современном мире социальный потенциал коммунизма еще далеко не исчерпан. Он не ограничен известными режимами – Китаем, Кореей, Кубой и т.д. Его элементы прослеживаются и в т. н. антиимпериалистической борьбе стран третьего мира, в исламском фундаментализме, африканском социализме и т.д. Гигантские заряды социальной ненависти находят как потенциал и еще даже без детонатора в Латинской Америке, Южной Азии, в Африке, являясь питательной средой для терроризма.

§63. ГРЯДУЩАЯ ФРАГМЕНТАЦИЯ

„ Wir schaffen das?“1210 (A. Merkel)

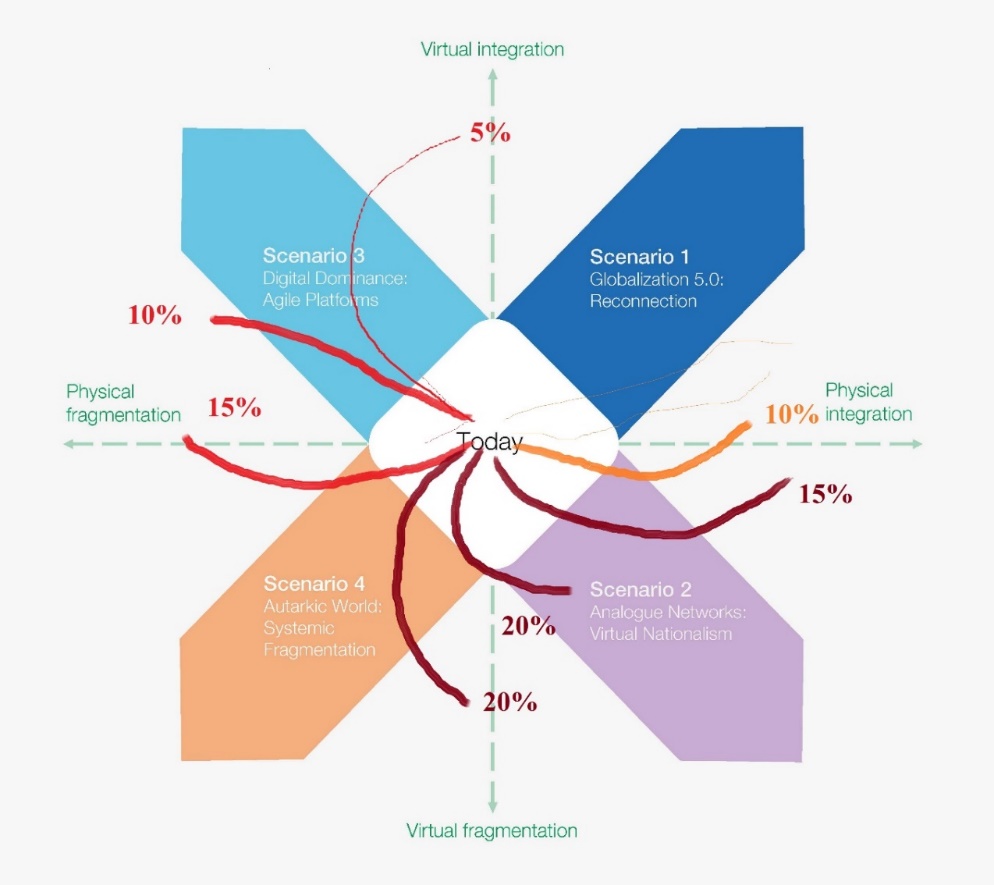

На Всемирном экономическом форуме в Давосе1211 в 2022 году были обрисованы четыре варианта технологического развития земной цивилизации: 1. Globalization 5.0: Reconnection, 2. Analogue Networks: Virtual Nationalism, 3. Digital Dominance: Agile Platforms, 4. Autarkic World: Systemic Fragmentation. Три последних из них диагностируют деесинхронизацию глобалистской модели. В начале 2023 года с этим прогнозом согласились почти все мировые лидеры за исключением европейской элиты. Новый миропорядок станет очередным движением „от общего к частному” и приведёт к „кластеризации” земной цивилизации1212. В этом случае основным принципом формирования новых политико-экономических зон станут „парадигмы развития”, основанные на их морально-этических нормах и научно-технических достижениях. Большинство теоретиков склоняются к тому, что каждая из них будет господствовать та или иная форма капитализма, то есть иерархия труда.

Увереность в грядущей фрагментации проистекает из условий равновесия системы коллективного поведения, устанавливающей определённые ограничения. Американоцентричный глобализм мог доминировать в условиях соблюдения условий (17) и (18), т.е. в том случае, когда агрегированный показатель социальной привлекательности „золотого миллиарда” и относительной системной производительности труда1213 превышали соответствующие показатели у конкурентов не менее, чем в 4 раза. При этом характеристики соперников, оставшихся за пределами хинтерланда1214, должны были не превышать значения , при условии, что их удельный уровень потребления1215 и институциональная привлекательность ниже.

С вхождением соперников в зону 0.25-4 произошёл надлом системы, который привёл к тому, что часть ресурсов оказалась „золотому миллиарду” недоступна. Связанное с ним относительное снижение уровня жизни влечёт за собой снижение социальной привлекательности. Нарушение ограничения 29.3 вызванное падением рождаемости, старением населения и увеличением редистрибутивной нагрузки1216 на производящие сегменты иерархии труда исказило институциональные матрицы наиболее стабильных крупных подсистем и запустило процесс распада Евросоюза.

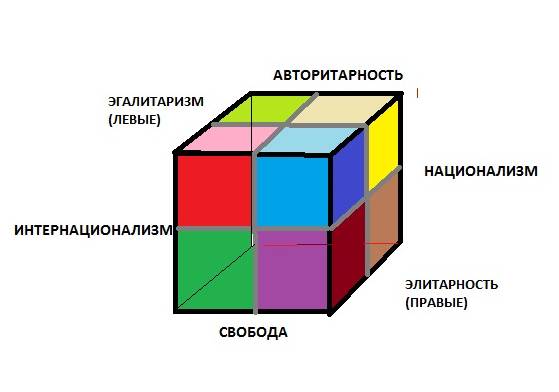

При превышении агрегированным показателем значения 4 неизбежен полный демонтаж глобальной системы международных отношений, при условии, что бывший доминант не попытается восстановить своё прежнее положение при помощи силы. После этого каждый из фрагментов прежнего „глобального мира” будет искать свой аттрактор в силу своих этносоциальных особенностей. Их условно можно отобразить в трёхмерном пространстве, изображённом на рис. 42. Одним из его измерений является самоидентификация нации в геопространстве, другим – социальная направленность, а третьим – структура власти.

Рис. 42. Этносоциальное политическое пространство1217

Каждая этносоциальная система, помещённая в этом пространстве, характеризуется вектором, исходящим из центра куба. Его длина соответствует суммарной энергетике нации, а направление определяется её приоритетами. Он представляет собой сумму векторов, всех активных субъектов системы, и характеризует актуальную1218 парадигму предназначения. Такое представление условно, поскольку не учитывает технологические и геополитические особенности1219 конкретной матрицы. Наиболее сильные этносоциальные системы составят ядро нового объединения. Можно предположить, что малые и/или слаборазвитые нации будут перебегать от одного аттрактора в другой ради сиюминутной выгоды. Маловероятно, что их усилия увенчаются успехом, поскольку „смена хозяев” более повредит репутации, чем их отсутствие.

Вследствие „метаний” перебежчиков границы аттракторов будут постоянно меняться, создавая пограничье. Оно постепенно будет поглощаться суперсистемами, которые за его счёт будут расширять свой хинтерланд. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока фронтиры новых объединений не сомкнуться. Ещё некоторое время уйдёт на процессы перемешивания, в результате которых различия между ядром и хинтерландом систем сгладятся. В течение всего этого времени между полюсами власти будет идти соперничество за мировые ресурсы и источники энергии. При наличии ядерного оружия их нехватка станет препятствием для новой мировой войны1220, тем более, что, согласно прогнозам, население Земли не должно превысить 12 миллиардов человек, а проблема контроля за энергией не возникнет примерно до 2070 года (Рис.43).

Рис. 43. Прогноз народонаселения Земли1221

Динамика больших систем предполагает процесс, в ходе которого происходит синхронизация, соединение и укрупнение функциональных элементов одного уровня внутри системы. По завершении процесса этот новый объединенный элемент оказывается на один или несколько уровней ближе к подсистемк управления и вследствие изменения своего качества часто нуждается в коррекции своей цели. Данные модели имели место на различных фазах развития социоэкономических систем. В частности, парадигма капитализма заключается в абсолютизации денег и неограниченной конкуренции. Для социализма она выглядит как равенство членов общества по возможностям потребления и конкуренции на основе физических и социальных достижений.

Десинхронизация глобальной системы государств и последующее их группирование на основе схожих институциональных матриц ведут к появлению нескольких “центров силы” с примерно равным военно-экономическим потенциалом, что, вероятно, будет способствовать реанимации такого понятия в международное право, как неукоснительное исполнение договоров и принятых на себя обязательств. На рис. 44 приведён один из результатов моделирования развития цивилизаций в определении Хантингтона, основанный на предложенной в Давосе парадигме виртуально-физической фрагментации.

Рис.44 Траектории развития современной цивилизации на основе давоской модели 2022 года

Как показали события конца 2022 – начала 2023 годов, США и группирующиеся вокруг них страны взяли курс на реиндустриализацию с опорой на американскую технологическую платформу и сделали опору на „resilient men”1222. Программа перехода в аттрактор G5 требует восстановления логистических цепочек и контроля над ресурсами, необходимыми для развития. При этом растянутость их коммуникаций и бюрократизированная „креативная” элита не может существенно снизить издержки освоения ресурсов, что, в конечном счёте, закрывает рынки беднейших стран мира.

Другой проблемой при реализации сценария G5 является опасность появления сепаратизма, связанная с неприятием частью системы навязываемых реформ. Она может сильно повлиять на целостность системы и вызвать отделение её некоторых частей. В процессе конвергенции технологических укладов в рамках единой платформы эта тенденции будет снижаться, благодаря эффекту „перемешивания” и установлению единого эталона потребления. Перманентная физическая и виртуальная экономическая интеграция иерархий труда, опирающаяся на парадигму „инклюзивного капитализма”, позволит обеспечить высокую потенциальную эффективность и прогресс аттрактора G5.

Достижение уровня „самоактуализации” за счёт кредитования членов этого общества под будущие заработки вызывает к росту информационно-культурных потребностей1223. Виртуальный баланс – равновесие между формированием новых потребностей и способов их удовлетворения, будет поощрать быстрое развитие отраслей цифрового производства. За его счёт будут нивелироваться структурные разрывы внутри иерархий труда и видоизменятся внутренние связи. Глобальная активность в сфере цифровых технологий такой „виртуальный мир” сможет просуществовать довольно длительное время.

Главным фактором, подрывающим стабильность „общества G5”, окажется энтропия информационного поля, которая будет заключаться в монополизации подачи и верификации данных: вследствие жёсткой конкуренции возникают информационные платформы, которые со временем начинают доминировать внутри иерархии труда. На определённом этапе режим „перезагрузки” потребует постояного вмешательства „защитной” подсистемы, что подразумевает тотальный контроль над Блоками II, III и IV. Это процесс коснётся не только качества информации, но и потребует качественного изменения элиты. Вторым фактором жизнеспособности „общества G5” является доступ к физическим ресурсам. При наличии их дефицита регламентирование распределения продукта войдёт в логическое противоречие с функциями Блока II.

Если агрегированный показатель аттрактора снизится до он окажется неконкурентноспособным. При этом в случае существенного снижения уровня жизни можно прогнозировать системный сбой, связанный с потерей креативной элитой престижа. Её реакция на это очевидна уже сегодня и заключается в искажении информационного пространства путём создания виртуальной реальности и введения цензуры. Информационный контроль повышает политические риски, порождая опасность бесконтрольного роста власти за счёт необоснованного доверия со стороны базовых элементов иерархий труда. Если гражданское общество пассивно по отношению к нарушению основных прав и свобод, оно мирится с манипуляцией с данными и легко поддаётся идеологическому насилию. В этих условиях высшие уровни иерархии труда сильно подвержены влиянию извне, но поведут себя ещё жестче и более безответственно.