полная версия

полная версияМатематическое моделирование исторической динамики

Подобные карьерные устремления начали преобладать в условиях окончания „холодной войны”, когда исчезла необходимость в квалифицированных специалистах в области оперативного искусства. Это стало совершенно естественным, когда победа стала достигаться за счёт подавляющего качественного и количественного превосходства. Явное преувеличение и надуманность военных успехов США после поражения во Вьетнаме подтверждаются самим родом боевых операций. Так, вмешательство в Гренаде и Панаме закончилось „суетой” перед лицом практически отсутствовавшего противника. Объективно сформировавшаяся на Гаити и в Боснии и Герцеговине катастрофическая обстановка к везению американцев просто не могла не способствовать проведению там по сути облегченных, с гарантией на успех „небоевых” миротворческих операций. Даже исход войны в Заливе в 1991 году можно лишь условно назвать успешным ввиду неожиданно слабого сопротивления деморализованного противника.

Специфика индустриальной эпохи и контроль со стороны гражданского общества стали причиной вовлечения в военное строительство большого количества представителей гражданского общества. Наряду с ними, значительное число военных профессионалов отрешено от исполнения своих непосредственных функций. Они занимаются хозяйственными делами1051 в составе министерств и штабов, различных управлений, аппаратов министерств и ведомств и, следовательно, вовлечены в политику, которая большей частью строилась на принципах близких связей и подкупа. Политики заручались поддержкой избирателей, обещая им индивидуальные льготы и преимущества, порой в виде небольших услуг, любезностей, а то и прямых денежных выплат. Но чаще всего это были предложения дать работу в государственных учреждениях типа почтового ведомства или таможни. Такие возможности по формированию поддержки имели серьезные последствия в виде коррупции во власти, когда политические лидеры и члены конгресса снимают сливки с тех ресурсов, которые находятся у них под контролем.

Правила противодействия открытому протекционизму и семейственности в американском обществе официально никто не отменял, чтобы воспрепятствовать их повсеместному распространению. При этом реципрокный альтруизм продолжает расти, как раковая опухоль, и достигает угрожающих размеров. Группы с общими интересами, словно метастазы рака, проникают во власть, развращая и подкупая её представителей. Бурный рост таких групп и лоббистских сил в Вашингтоне вызывает изумление. В 1975 году там существовало 175 зарегистрированных лоббистских фирм, а спустя десять лет их стало 2500. К 2009 году число зарегистрированных лоббистов увеличилось до 13700, и они ежегодно тратят 3,5 миллиарда долларов. В то же время число корпораций, получающих военные заказы, со времён „холодной войны” с трёх тысяч до сотни, а из трёх десятков военных программ была реализована только одна. Естественно, что этот результат показывает эффективность контроля гражданского общества над военными чиновниками, большинство из которых более уже не являются профессионалами, и предпочитают зарабатывать на военных заказах.

Постиндустриальная эпоха показала, что даже без применения оружия массового поражения основными жертвами локальных войн современности становится мирное население, которое часто вначале даже не является участником конфликта1052, но затем становится им. Сила современного оружия такова, что даже высокоточная система не способна уловить различия между комбатантом и обывателем. Широкое использование методов сетецентрической войны сопровождается широким применением роботизированных систем, которые, спасая жизнь военных, по ошибке или недосмотру их операторов забирают людские жизни.

Победоносные настроения, но с известными издержками политического и морального характера царили в среде американских и натовских военных в начальный период „тотальной борьбы с терроризмом”, приведшей к вторжению сначала в Афганистан, а затем в Ирак и Сирию. Некомпетентность американского военного руководства вынудила отступить из Ливана и Сомали, а затем спешно эвакуировать Афганистан и ограничить своё прямое военное присутствие на Ближнем Востоке. Проблема несоответствия определенной части американских и натовских офицеров и особенно генералов выходит за рамки чисто военно-профессиональной деятельности и кроется в принципах функционирования военной машины США, которые определяются спецификой контроля над ней со стороны гражданских властей.

Основным аргументом в спорах о причинах некомпетентности военных профессионалов является тезис С. Хантингтона о „взваливании гражданскими своих функций на военных”, что, мол, отвлекает последних от выполнения их прямых обязанностей. По его мнению, задачей военного профессионала являлось и является подготовка к войне и ее ведение, и не более. Но прогресс влечет за собой лавинообразное усложнение боевых действий, связанное с применением в нарастающих масштабах все большего количества вооружений и различной аппаратуры. Следовательно, в военную сферу вовлекается все большее число лиц, имеющих опосредованное отношение к боевым операциям.

В период „тотальной войны” с терроризмом гражданское общество постепенно свыклось с постоянной напряженностью. Ожесточившись против нарушителей их спокойствия, оно с нескрываемым облегчением возложило обязанность борьбы с ними на профессиональные силовые структуры. Именно поэтому в гражданском обществе популярно мнение свойственное либералам и социалистам ХХ века, утверждавшим, что „профессиональный военный не может не возжелать войны!”. Как показывают социологические исследования, современные военные специалисты не часто относятся к боевым действиям как к благу. Как правило, профессиональный солдат считает, что грядущая опасность войны требует количественного и качественного увеличения вооружения. Любой старший офицер прекрасно осознает, чем рискует, будь его страна втянута в войну. Он выступает за тщательную подготовку, но никогда не будет считать себя полностью готовым к боевым действиям. При этом агитировать за войну, оправдывая возможность ее ведения расширением поставок вооружений, будет не он, а дилетант в военном деле, ибо „только гражданские философы, публицисты и ученые, но не военные могут романтизировать и прославлять войну!”1053.

Любая война, как победоносная, так и проигранная, потрясает общественные институты. После неё углубляется конфликт между повиновением военных гражданской власти и их профессиональной компетенцией. Наиболее остро в нём стоит проблема отношений с законом. Она давно осознана обществом, но, ни в одном государстве до сих пор не была решена. Безусловно, военный профессионал обязан руководствоваться буквой закона, но навязываемые ему гражданской властью „высшие соображения” заводит его в тупик и обрекают на действия, в лучшем случае противоречащие его внутренним этическим установкам, а в худшем толкают на уголовные преступления, которые могут перейти из количества в качество и расшатать структуру “гражданского общества”. Многие профессиональные политики это понимают и по этой причине не готовы ввязываться большую войну, предпочитая воевать чужими руками.

§57. КЛАССИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА

(на примере бронзового коллапса)

„Если вы будете ждать у реки достаточно долго, тела ваших врагов проплывут мимо” (Сун Цзы)

Каждый индивид за свою жизнь переживает несколько катастроф. Некоторые из них, такие как, появление на свет из утробы матери или смерть, являются естественными, другие связаны с его социальной природой. Как правило, они связаны с изменением его социального статуса1054 или состоянием здоровья1055, которые принципиально не меняют его „траекторию” жизни, хотя и в этом случае он должен принимать решения. Иногда так случается, что вмешательство внешней среды кардинально разрушает привычный уклад жизни и заставляет начинать всё сызнова. В конечном счёте, психологическая конституция и метапотребности индивида-вэнь могут превратить его в пассионария, субпассионария или сохранить гармонию.

В социуме уровнем выше находится семья, которая чем малочисленнее, тем более уязвима1056. Она может податься пассионарному порыву её члена, сохраниться за счёт солидарности или распасться вследствие их недостатка. На уровне сообществ естественные обстоятельства, связанные с биологической и психической природой человека, отступают на задний план, передавая эстафету причинам социального плана, порождёнными изменением параметров и/или внешней средой.

Поведение групп индивидов зависит от их лидеров, которые перманентно принимают или не принимают решения, определяя траекторию своих подопечных. Например, ошибка командира может привести к гибели его подразделения, неисполнение вышестоящего приказа спасёт его людей, но подведёт его под суд военного трибунала, а в другом случае самостоятельное решение решит исход сражения. Не каждое такое событие, включающее решение и действия, направленные на кардинальное изменение поведения сообщества, представляют собой бифуркацию, ибо во многом зависит от субъективного фактора и внешней среды.

Социальная система, являясь множеством сообществ и более мелких единиц, более устойчиво по отношению к внешней среде, в определённом смысле, самодостаточно и более рационально в своих действиях, чем составляющие его отдельные элементы. Вследствие институционального изоморфизма и полноты именно социум подходит для математического моделирования и исследования общественно-политических и социально-экономических бифуркаций, каковыми являются многие события местного и мирового масштаба. Далеко не каждое из них приводит к дисфункции системы, и не всякая гибель системы является следствием катастрофы. Попытаемся их классифицировать.

Одним из критериев является происхождение бифуркации, источником которой может быть внешнее воздействие или внутрисистемная энтропия. При близком сходстве интеграторов можно говорить о противоборстве нескольких соперников в рамках одной надсистемы. Вторжение извне следует рассматривать как воздействие внешней среды только в том случае, когда захватчики имеют принципиально отличную институциональную матрицу. При этом способность системы Ξ сопротивлятся этому вторжению определяется моделью (53). Независимо от степени открытости системы окружающая среда во многих случаях является причиной изменения параметров конкретного интегратора . Это воздействие может быть явлением естественного порядка (наводнения, извержения вулканов, изменение температуры, эпидемии)1057, так и следствием нарушения экологического баланса1058 вследствие целенаправленной человеческой деятельности. В качестве примера подобной катастрофы следует рассматривать взрыв Санторина, приведший к последующему упадку минойской цивилизации.

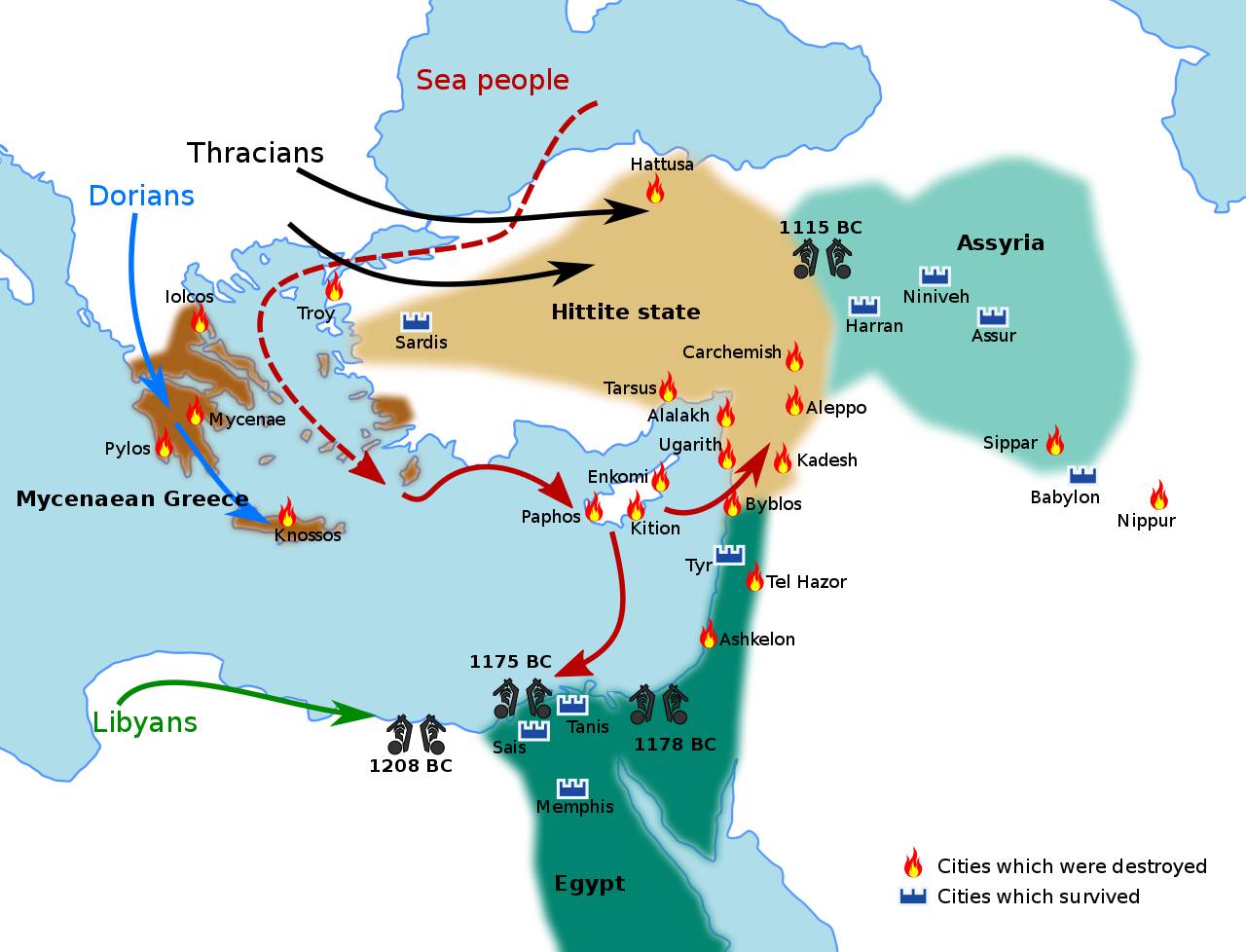

Антропогенные экологические катастрофы привели к закату ряда цивилизаций. Например, культуры Хараппы1059, Шумера и Аккада1060, Элама1061 и цивилизация майя1062 деградировали вследствие снижения плодородия почв, а упадок сахарской цивилизации темеху-гарамантов-туарегов связан с расширением Сахары1063. Как правило, цивилизации, приходившие в упадок, укрывались в недоступных районах наподобие кафиров Гиндукуша или гибли. Их остатки добивались своими соседями или пришлыми племенами1064, которые основывали на их обломках свои государственные или потестарные образования. Некоторые из них пользовались достижениями своих предшественников1065, а другие – нет1066. Наиболее показательным примером катастрофы цивилизационного масштаба является коллапс бронзового века. В период 1206—1150 годов до н. э. были уничтожены все крупные государства и разрушены многие города того времени, расположенные вдоль берегов Средиземного моря, Балканах и Малой Азии. Он сопровождался критическими изменениями в общественном укладе, утратой многих производственных и культурных традиций, в том числе письменности.

Прокатившаяся через Переднюю Азию волна переселений народов имела самые катастрофические последствия (Карта 3). В ходе него исчезла великая Хетская держава, представлявшая собой конфедерацию “Соединённых Штатов Азии”1067, были разрушены многие финикийские города1068 и нанесён непоправимый ущерб микенской культуре1069. Нарушение системы торговых и культурных связей в Восточном Средиземноморье обратило в состоянии глубокой депрессии Египет, Вавилония, Ассирия и Элам. Цивилизационно и технологически катастрофа привела к значительным регрессивным явлениям во всех областях жизни и материальной культуры. Вследствие этого многие уцелевшие после нашествия города деградировали до уровня деревень. Судостроение, металлургия, ткацкое искусство, живопись и ирригация были частично забыты и начали возрождаться только в период поздней архаики1070.

Упадок „великих держав” бронзового века благоприятно сказался на судьбах общин, доселе малозначительных и незаметных. Существуя на переферии «империй», они сохранили свою целостность. Избавившись от докучной опеки центральных элит, они вступили на путь консолидации. Переход в стадию государства принял ту же форму, что и на Древнем Востоке: от потестарного общества к протополису, а от него к городу-государству1071. Примерами могут послужить расселения греческих племён в Эгеиде1072, фригийцев и лидийцев в Малой Азии, а иудеев – в Палестине.

Карта 3. Гибель ближневосточной цивилизации бронзового века1073

Наступивший вслед за коллапсом период «тёмных веков» имеет свой аналог в европейской истории и относится к раннему средневековью1074. Сопоставление нарративных1075 и археологических источников соответствующих периодов рисует одинаковую картину упадка городских центров и централизованной власти, концентрации богатств и власти у аристократии и формирование военизированных сообществ1076, тождественных по своей организации к воинским союзам. Этот процесс растягивается на несколько веков, за которые на основе новой технологии – обработки железа – сформировалась новая институциональная матрица.

Вслед за этим начинается этап появления новой государственности, ведущей к возникновению новых локальных территориальных объединений потестарного типа и возрождению уцелевших старых городов. В первой половине I тысячелетия урбанистическая культура выходит далеко за пределы зоны своего первоначального распространения и постепенно охватывает обширные пространства от столпов Мелькарта1077 до Ἐρυθρὰ Θάλασσα1078. Финикийская, а затем греческая колонизация продвигают античную цивилизацию далеко на запад. Одновременно с ними на юге Аравии возникают сабейские города, в Малой Азии формируется новые очаги культуры – Сарды и Гордий, а в Италии появляются этруски.

Новая волна урбанизации сильно отличалась от шумерской. Причина этого заключалась в разнице технологических платформ. «Железный» век сделал металл более дешёвым и доступным по сравнению с предыдущими периодами. Это способствовало углублению общественного разделению труда, интенсивному росту материального производства и, как следствие, «автономизации» патриархальной семьи. С появлением железа отпала необходимость в централизованных экспедициях за дефицитными ресурсами, в первую очередь, металлами1079, а, следовательно, перестала оправдывать система хозяйственной кооперации, на которой основывалась власть. Таким образом, патриархальная семья гораздо в меньшей степени материально зависела от родовой общины и властной надстройки, вступая в частно-правовые отношения с себе подобными и ведущее собственное хозяйство.

Ковка железа, как основа новой технологической платформы1080, сделала возможным ведение парцеллярного хозяйства. Эти два фактора были определяющими1081, но не единственными в новом витке цивилизации. Помимо них возникновению античного мира способствовали ещё три причины. Первая из них – стимулирующее воздействующее влияние ландшафта1082, способствующего партикуляризации в условиях ограниченной логистики. Вторым дополнительным условием, способствовшим формированию полиса, является резкий упадок центральной власти, обеспечивший „свободу выбора” для античных производителей и свёл редистрибуцию их продукта до минимума1083. Третий фактор проистекает из двух предыдущих. Он состоит в том, что элиты не смогли монополизировать власть в общине, чему в немалой степени способствовала „гоплитская революция”.

Начиная с V века до Р.Х., объединения городов-государств конфедеративного типа вступают в соперничество за ресурс и постепенно обретают иерархию власти. Победители в этой борьбе создают „мировые” военные империи1084, которые впоследствии распадаются на отдельные части1085 из-за отсутствия внутренней связи. Экспансия империй охватывает новые приграничные регионы, которые вовлекаются в орбиту противостояния и сплачиваются перед внешней угрозой. Они пользуются слабостью соседей и захватывают у них территории и создают свои государства1086, многие из которых также недолговечны, как и их предшественники. Борьба за власть в Средиземноморье закончилось победой одного-единственного полиса, носившего название Рим. Необходимость удержания контроля над покорёнными землями привела к превращению в Римскую империю. Её распад и падение Рима ознаменовали конец античной цивилизации.

§58. ФЛАГИ КАТАСТРОФ

(на современных примерах)

„Praemonitus, praemunitus” 1087

Системный рост за счёт структурных разрывов имеет неизбежные границы, вызванные предельным количеством диспропорций между элементами системы. Пока её развитие достигается за счёт неэквивалентного изъятия части ресурса из доходных секторов в менее доходные, развитие продолжается, несмотря на определённый дисбаланс. Этот процесс вызывает цепную реакцию прогрессирующего роста издержек и общее снижение доходности вследствие нерационального использования ресурса с последующим торможением развития системы. Как уже отмечалось выше её „критическое замедление” является одним из флагов грядущей катастрофы. Таким образом, „антициклические меры” положительно сказалось на благосостоянии благополучного ядра земной цивилизации – „золотого миллиарда” за счёт его переферии. На короткий срок они решили проблемы накопления структурных разрывов, т.е. внутрисистемной энтропии. Её неуклонный рост сделал перерождение „свободного рынка” в международную олигархию финансистов только вопросом времени.

В части II было показано, что рост внутренней энтропии при господстве олигархии ведёт к упрощению системы и понижению её производительности, создавая нехватку ресурса. В части III были рассмотрены случаи, когда в подсистеме управления возникал дефицит ресурса в одной из сфер, приводивший её к десинхронизации (схема 14). Вслед за этим происходило массовое „дезертирство” отдельных элементов и даже целых подсистем. Их исключение из логистических цепочек внутри системы порождает каскад структурных разрывов, создавая предпосылки для системного кризиса и следующей за ним бифуркации с попаданием в странный аттрактор.

Поскольку катастрофу в точке ветвления подсистема управления предотвратить не может, у неё возникает задача о том, как к ней подготовиться. Для начала следует определить момент, когда она произойдёт. Косвенные признаки того, что система находится вблизи точки бифуркации, именуются флагами катастроф. Они представляют собой изменение элементов системы, по которым можно судить о близости скачка. Некоторые из них чаще всего появляются совместно. В их число входят:

– наличие нескольких состояний равновесия, в т.ч нескольких устойчивых и хотя бы одного неустойчивого;

– гистерезис: переход из одного устойчивого состояния в другое и обратно по разным траекториям;

– потенциальная возможность быстрого изменения состояния системы при малых изменениях внешних условий;

– необратимость.

Рассмотрим их на конкретных примерах.

Теория катастроф позволяет определить то, что обычно теряется при традиционно детерминированном макроэкономическом анализе. Это, в первую очередь, относится к точкам ветвления траекторий развития. Следовательно, одной из главных задач прогнозирования становится умение определять, как далеко от точки бифуркации находится конкретная система. Другой не менее важной задачей является стратегия поведения в точке бифуркации, где происходит смена аттракторов, когда перед регулятором поставлен вопрос что делать дальше?

Модель хозяйствования, названная Л. Ларушем „физической” экономикой1088, сохранилась в странах, не уловлетворяющих принципам либеральной демократии”. Главное её отличие от постиндустриальной модели заключается в том, что сфера услуг, включая все основные финансовые механизмы, играет второстепенную роль в процессе производства избыточного продукта. Именно эта „недоразвитость” системы в России позволила ей пережить в 2022 году санкции с минимальными для себя потерями. Ранее экономический и политический вес сильно уступал глобалистам, вследствие чего они были вынуждены сдать ряд позиций в области политики, идеологии и пропаганды. Это выразилось в расширении НАТО и ЕС, снижении политической роли ООН и появлению новых политических механизмов, таких как G7/8/20. Однако, в силу ряда объективных причин американская технологическая платформа1089 оказалась не в состоянии абсорбировать ни мировую экономику в целом, ни привязать к себе даже Россию, которая до 2019 года фундаментально принадлежала к американской технологической платформе. Вследствие этого от неё стали откалываться элементы, которые в силу тех или иных причин, были её составными частями. Это событие является первым флагом катастрофы.

В экономических прогнозах американских учёных на 2020–2029 годах, сделанных до эпидемии COVID-19, основными соперниками на мировой экономической сцене считались Китай и США. Мнение экспертов обосновывалось тем, что эти государства инвестировали свои средства в современные по тому времени технологии. Согласно прогнозам, их стратегическая конфронтация в далёкой перспективе вела к формированию нового двуполярного мира. Это США попытались избежать, инициировав через своих европейских союзников „зелёную повестку”. Её реализация должна была повысить стоимость китайской продукции и снизить её конкурентноспособность.

В рамках концепции C, Хантингтона России отводилось второстепенное место: „…с учетом демографической ситуации, зависимости от нефти и газа, а также отсутствия структурных реформ вряд ли станет лидером экономического цикла”. Вместе с тем признавалось, что в новом биполярном мире1090 Россия выиграет от роста экономики Китая и последующего распада американоцентричной системы. Чтобы предотвратить этот отход, был инспирирован „украинский кризис”, основной целью которого является реинтеграция России в американскую техологическую платформу. Однако, по ряду причин, главной из которых является реиндустриализации и возврат к главенствующей роли „физической экономики”, эта проксивойна привела к прямо противоположному результату – углублению процесса деглобализации, начавшегося после 2014 года.

Вторым флагом катастрофы является появление и увеличение внутри системы количества маргинальных элементов, которые начинают навязывать остальному обществу свою систему ценностей и отношений. В экономическом плане они представляют собой стагнирующие секторы народного хозяйства, в социально-правовой области – это асоциальные элементы, а в культурно-моральном проявлении представляют собой обскурацию. Наиболее яркий исторический пример, иллюстрирующий такой процесс, – эпоха поздней Римской империи1091. С установлением однополярного мира политика „двойных стандартов”, проводимая по отношению к своим и чужим „сукиным детям”1092, стала использоваться повсеместно и привела к девальвации „либерально-демократических” принципов в глазах мирового общественного мнения.

Продолжительное манипулирование общественным сознанием позволяло задавить разрозненную оппозицию „мягкими методами”, канализируя её протест в первоначально безобидные движения антиглобалистов, защитников окружающей среды и ЛГБТ. Когда реальная оппозиция вышли за цивилизованные рамки, угроза либерально-демократической модели стала критической. Вследствие этого её перекрестили в борьбу с „мировым терроризмом”, пытаясь его ликвидировать силой, введя жёсткую цензуру и фальсифицируя информацию. Это стало причиной утраты доверия со стороны части общества и переросли в полное отрицание существующей глобальной модели, выразившееся в активном противодействии пассионарной части, оказавшейся исключённой из креатива, и обскурации менее активных элементов. Примером в области науки могут служить многочисленные „псевдоформации”, выдуманные „креативным классом”, пытающимся доказать свою полезность. На их основе появилось множество полуспекулятивных отраслей знания и ее практических приложений, которые как бы дублируют и обычно „открывают” заново результаты предыдущих исследований1093, а затем выдают за собственные достижения.

Третий флаг катастрофы поднимается позже и характеризуется “эффектом масляного пятна”, т.е. гипертрофированным, часто спекулятивным развитием одного элемента системы в ущерб остальным. В экономике это проявляется в преобладании узкоспециализированной отрасли хозяйства, ориентированной на получение максимальной прибыли. Поскольку в рамках глобалистской экономической модели первостепенной задачей являлось стимулирование роста номинального ВВП, для ее решения стали применяться неочевидные способы, такие как бюджетно-налоговое стимулирование объединерное с монетарным, которое предполагалось его осуществлять посредством прямого вливания ликвидности в домохозяйства. В качестве одного из таких механизмов предлагалось введение отрицательного налогообложения. Он подразумевает государственную политику, при которой каждый взрослый гражданин получит одноразовую налоговую субсидию фиксированного размера, профинансированную центральным банком, вследствие которого все граждане независимо от уровня доходов или состояния получают равные суммы. Однако вместо принципов налогообложения, что могло способствовать перераспределению покупательной способности к группам с наименьшим доходом, бюрократизировавшаяся „креативная элита” предпочла использовать механизм „вертолетных денег”1094.