полная версия

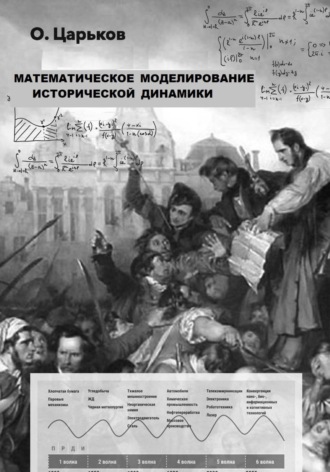

полная версияМатематическое моделирование исторической динамики

.

Данное неравенство выполняется всегда в случае, если

(70.1).

Условие (70.1) выполняется при неотрицательных значениях . Для систем, находящихся на инерционной фазе развития оно справедливо для разности демографических показателей .

Энергия объединения двух этносоциальных систем на инерционной фазе определяется функцией:

Её минимум достигается при .=1 и равен

. (71).

При в момент времени происходит захват системой системы . При обскурации одной из систем получаем, что необходимым условием захвата системы является выполнение соотношения

(70.2)

Объединяя неравенства (70.1) и (70.2.) имеем, что система способна интегрироваться в систему и установить над ней свой контроль, при условии . Отсюда следует, что естественный прирост пассионарного этноса должен располагаться в интервале 950и соответствует режимам 1-а и 1-б на диаграмме Ламерея (рис.1). Соблюдение этого ограничения обеспечивает ограниченный рост и восстановление баланса институциональной матрицы . Данная ситуация изображена на схеме 18.

Схема 18. Захват обскуративной этносоциальной системы пассионарной.

При , число элементов системы интегрированных в систему монотонно стремится к устойчивому равновесию, формируя новую смешанную элиту. При незначительной численности пассионариев, которые даже могут не представлять весь этнос, а являтся его осколками, сил системы может не хватать для достижения полной власти. В этом случае возникает процесс не противостояния, а взаимной синхронизации пришельцев и аборигенов. Они ассимилируется и сливаются с локальной элитой, не вызывая резонансного эффекта951, только замедляя обскурацию. Данный процесс описывается уравнением

В момент времени происходит ассимиляция системы , а её энергия частично (при или полностью (при ) гасит энтропию, восстановливая баланс институциональной матрицы.

При значениях слияние систем представляет собой затухающие колебания, которые меняют частоту и амплитуду колебаний обновлённой системы, отражая процесс постепенного вытеснения старой элиты пришельцами. При соотношении . рост изменений увеличивается и становится более крутым, а устойчивое равновесие системы переходит в устойчивые двухточечные циклы. По мере увеличения числа интегрированных элементов системы длина цикла растет, а значения их численности повторяются через чётное число раз независимо от состояния запасов. Эта модель описывает режим „осады”, когда среда обитания уже не может вместить всех пришельцев. Будучи не в состоянии использовать все свои элементы, система периодически „выталкивает” их избыток наружу. При соотношении . динамика системы изменяется и, в зависимости от начального числа объектов появляются трехточечные циклы и квазистохастические траектории, вид которых определяюется теоремой Шарковского952.

При происходит колонизации пространств системы пришельцами, вследствие чего среда обитания быстро переполняется. Переизбыток населения становится не только причиной перманентного этнического конфликта, но и источником внутренних противоречий в . Осознание шаткости власти, способствует утверждению у власти эгоистичной элиты953 (см. рис. 39-40). В результате траектории представляют трехточечные циклы и квазистохастические траектории, вид которых определяется теоремой Шарковского954. Это объясняет появление чрезвычайно агрессивных, но недолговечных образования, которые рассыпаются при первых неудачах955.

При возникает хаос. Поскольку пассионарии организуются в “стаю”, живущую за счёт грабежа обскурантов. Этот наиболее трагический случай “войны всех против всех” нередко встречался и встречается на всех этапах мировой истории956. Выход из хаотического атрактора, как правило, связан c формированием нового пассионарного ядра, вокруг которого начинают сплачиваться сохранившиеся элементы системы . Даже в случае, когда это воссоединение происходит успешно957, восстановление прежней системы и выход на эволюционную траекторию “золотого века” невозможны. Вследствие этого остатки этносоциальной системы продолжат своё существование в форме химеры.

§54. АНТИСИСТЕМА, КАК АЛЬТЕРНАТИВА

„Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила” (Дж. Оруэлл)

Существует распространённое мнение, что межэтнические пограничья сыграли чрезвычайно важную роль в истории. По этому поводу имеется два общих объяснения, предлагаемых в исторической и социологической литературе958. Первое из них постулирует то, что пограничное положение защищает этнос от агрессии со стороны соседей. Второй постулат основывается на диффузии технологий, позволяющих обмениваться навыками и умениями. Естественно, что этот процесс развивается с некоторым запаздыванием. Вместе с тем исторические события второго и третьего порядка в силу изоморфности исторического процесса повторяют особенности и причинно-следственные социальные связи и закономерности.

До того момента, пока вершины этносоциального тетраэдра не обретут устойчивость на каждой из граней этнической пирамиды постоянно появляются разрывы. Причины их появления многообразны. Одна часть из них вызваны флуктуациями системы, другая связана с нестабиьностью внешней среды, а третья имеет своей природой маргинализацию определённой частью системных элементов сливающихся структур. Будучи выкинуты из вновьобразовааной иерархии труда за ненадобностью или бесполезностью, они либо гибнут, либо обретают пассионарность. Постепенно накапливаясь на её внешней границах этносоциальной пирамиды, они становятся кирпичами новой системы. Её пассионарность тем выше, чем длительнее дрейф, а враждебность пропорциональна количеству включённых элементов-изгоев.

Основываясь на теории многоуровневого отбора, П.В. Турчин сформулировал гипотезу об „инкубаторах солидарности”. К ним он отнёс области пересечения геополитических и метаэтнических границ, в которых возникают новые этносы. Концепция метаэтнического пограничья исходит из предположения существования начальной государственности и относится к доиндустриальным обществам, но может быть использована для анализа любой этнической общности. Отправной точкой для развития является пограничная зона, совпадающая с метаэтническим разломом. В ней возникает область, представляющая собой инкубатор интенсивной культурной эволюции. В процессе соперничества в нём возникает сообщества, которые благодаря наилучшей комбинации параметров , позволяющих увеличивать ее масштаб, и удачи, устанавливают свою гегемонию. Они могут быть частью старого этноса или новой этнической группой, чему в истории имеется множество примеров959.

Культурные, материальные и биологические элементы960 смешиваются в пограничьях961, где продолжают мутировать, комбинироваться или трансформироваться. В ходе этих процессов растёт число вариаций, с которыми работает групповой отбор. Одни из них ускоряют развитие, другие его тормозят, а третьи – сталкивают с траектории. Во всех этих случаях условия пограничья ускоряют отбор, под действием которого сообщества с низкой солидарностью962 разрушаются и поглощаются, а с высокой – расширяются. В конечном счете, они достигают уровня сообщества, если не сталкиваются с еще более сильной группой.

Важной особенностью процесса формирования новой общности является её постепенное замыкание. В целях защиты собственных интересов с общесистемной точки зрения начинает действовать иррационально, превращаясь конвиксию или консорцию. „Теоретическим основой” парадигмы нового образования является доминирование в одной или нескольких сферах жизнедеятельности системы. Благодаря своей эксклюзивности, новое сообщество, как правило, характеризуются высоким уровнем эгалитаризма, повышенной солидарностью и активностью. При определённых обстоятельствах сочетание вышеперечисленных свойств позволяет говорить о возникновении контрэлиты. Её сплочённость зависит от структуры её институциональной матрицы и её способности к расширению.

В агрессивной среде большая часть соперников прекращает своё существование, проиграв в борьбе за ресурс по причинам, описанным главе IV. Вместе с тем механизм культурного группового отбора не предполагает гибели индивидов из потерпевшей поражение группы963. Более того, он не предполагает даже исчезновения группы, поскольку более успешные стратегии могут быстро распространяться через механизм имитации964. Таким образом, многие из уцелевших соперников по разным причинам оказываются неспособными увеличить свою долю (§24, 36, 38). Они просуществуют в некоторое время в качестве сателлитов двух или трёх доминантов, которые обладают такими институциональными матрицами, которые обеспечивают им возможность предельного расширения и упадка (§§23, 39), а затем будут поглощены ими.

Успешное формирование новой этнической общности, эффективность ɑ которой превышает общесистемную, вызывает ответную реакцию. В результате этого базовые элементы системы, расположенные на границе, сплачиваются, тем сильнее, чем мощнее давление антисистемы на них. Подобная консолидация на инерционной фазе заключается в том, что подсистема управления проводит политику унификации внутрисистемных элементов, явно противоречащую многообразию, сохраняюшуюся в зоне контакта. Этот процесс способствует возникновению небольшой965 высокосолидарной общности966, выполняющей функции внешней защиты, которая рано или поздно приходит к власти, становясь новой элитой. При определённых условиях её характеристики могут оказаться таковы, что возникает резонансный эффект, который в состоянии перезапустить потестарное сообщество967.

Обнаружив опасность, подсистема управления имеет две возможности. Наименее затратным вариантом является взаимная синхронизация, вследствие которого внутри этноса возникает субсистема. В политической сфере она может принять форму конфедерации968, в экономическом пространстве она представляет собой картель или синдикат, а в религии принимает форму теологической школы или неортодоксального учения969. Путь насильственной синхронизации вызывает сопротивление этнического новообразования. Если его институциональные показатели не удовлетворяют условиям устойчивости, новая структура гибнет или подвергается геноциду, как это случилось с катарами, иудеями и армянами.

В большинстве случаев полного уничтожения инородных элементов не происходит вследствие недостаточности ресурса у основной системы. Их остатки перебираются на границу системы, где образуют оппортунистическое сообщество970, которое прирастает за счёт балластных и/или маргинальных элементов. В случае, когда оно располагается на границе метаэтнического разлома971, то вступает в контакт с внешней средой и подпитывается извне. Как правило, донорами являются другие этнические системы, конкурирующими с alma mater за хинтерланд.

После того, как пограничная область становится частью ядра одной из систем, возникает химера972. Являясь продуктом контакта двух или более несовместимых институциональных матриц, это сообщество утрачивают изначальную этническую традицию и больше не принадлежат ни к одному из контактирующих этносов. Оно характеризуется бессистемным сочетанием несовместимых поведенческих черт, вкусов, взглядов и представлений. В отличие от этноса химера не в состоянии развиваться, но способна лишь некоторое время существовать внутри этноса, , подобно раковой опухоли, существуя за его счёт и не выполняя никакой конструктивной работы и впоследствии распадается. При этом она может быть относительно безвредной (пассивной) либо же становиться рассадником антисистем (агрессивная химера).

На определённых этапах инерционной фазы пассивная химера даже полезна этносу, поскольку в неё можно направлять поток внутрисистемной энтропии, сформировав своеобразный „резерват”. Опасность его долгого существования заключается в том, что он может неожиданно активизироваться. В случае, когда химера располагается на границе метаэтнического разлома, она становится агрессивной за счёт подпитки извне. Такие образования нередко становится жертвой соседних этносов или выступают инициаторами межэтнического конфликта973 сами. В тех редких случаях, когда химеры оказываются в буферной зоне между конкурентами, они преодолевают предел, определяемый неравенством (5) и формируют новую этническую систему. Поскольку её элита состоит из индивидов с футуристическим ощущением времени974, она культивирует негатив отношения к материнской культуре.

По этой причины реализация целей новой системы, какими бы они ни были, всегда отнесены к будущему, что позволяет её считать антисистемой. Она характеризуется тем, что формирует у своих элементов экзистенциальном восприятии мира, как сложной и многообразной системы, во имя тех или иных абстрактных целей. Вследствие этого она всегда противопоставляет себя любой этнической традиции, которая определяет своеобразие и место народа среди прочих. Таким образом, антисистема всегда ставит своей целью уничтожение этноса-донора, из числа представителей которого она состоит. Принцип формирования антисистемы состоит в упрощении своих элементов, то есть к уменьшению плотности системных связей и уменьшению многообразия. В конечном счёте, это приводит к обнулению оператора ИИМ, что означает уничтожение всей системы или одной из её подсистем, будь социум975, ландшафт976 или этнос977.

В силу своей природы антисистема начинает бескомпромиссную борьбу со старой системой. Поскольку интегратор каждого из соперников изначально были близки, антисистема первоначально воспринимается в качестве нового соперника и не вызывает особой тревоги у „почивших на лаврах золотого века” блоков управления, убеждённых в собственном превосходстве. При адекватности восприятия ситуации подсистема управления материнской системы осознаёт необходимость ведения „отечественной” войны до полного искоренения антисистемы. Когда общество, находящееся в упадке, если подпитывается внешними ресурсами извне, может найти в военных действиях новую временную форму потерянного равновесия, а элита увидит в конфликте даже некий горизонт978 и получит новую надежду. Вследствие этой специфики столкновение несёт в себе черты гражданского противостояния и способствует исключению из системы энтропийных элементов, открывая пути к технологическому „перевооружению” и возможному выходу на новую инерционную траекторию.

Недооценка опасности приводит к тому, что материнская система рано или поздно оказывается на краю катастрофы. В одном случае антисистема захватывает управление, выполняя функции контрэлиты, а в другом – уничтожает её. Победа антисистемы не означает полной гибели этноса, а представляет собой существенное переформатирование интегратора , как это произошло в случае с утверждением христианства или установлением тоталитарных режимов. В этом случае можно говорить об очередном перезапуске системы в условиях близких к хаосу.

Разрушение традиционных связей при победе антисистемы способствует кратковременному всплеску пассионарности этноса. Он связан с тем, что её временное монополия поглощает накопленную ранее внутрисистемную энтропию. Этот процесс очень похож на резонансный эффект, но принципиально отличается от него. „Восставший из праха” этнос не возвращается на старую эволюционную траекторию, а переходит на другую, более крутую по сравнению с прежней. Искусственно возникший избыток пассионарности канализируется в форме краткосрочного всплеска территориальной979, экономической980 или духовной981 экспансии. Такое „возрождение” представляет собой „каннибализм” наиболее продуктивных элементов этносоциальной системы, он ведёт к её упрощению.

Таким образом, монополия антисистемы закономерно приводит к дисфункции связей внутри иерархии труда, её упрощению и последующему разрушению. Это вызывает рецидив прежних хозяйственных укладов982 и использование автократических методов управления. Новые условия существования уродуют психику населения, которое приобретает в своей массе черты пассивности, частично социальной лености и иждивенчества. Поскольку антисистема тщательно следит за изоляцией активных элементов друг от друга и изымает активистов, общество постепенно теряет навыки к объединению и решению общих проблем.

Благоприобретённый в рамках антисистемы конформизм базовых элементов разрушает мораль, меняя прежний менталитет этносоциальной системы. Ему становятся присущи пассивность и безответственность, а сочетание пессимизма и бессилия формируют синдром “выученного пессимизма”983. В условиях госполства антисистемы истина не нужна, поскольку она только фрустрирует, если человек не способен ею пользоваться. В то же время ложь и отсутствие мнения становятся способами выживания. Так возникает идеология терпения, свойственная многим этическим системам и является вынужденным способом поддержания существования большинства системных элементов в условиях господства антисистемы. Потеря способности системных элементов к самоорганизации и рост числа маргиналов и сознательных “безбилетников ускоряют скатывание системы в хаос, что не исключает сохранения его частей в качестве реликтов, или возрождение в форме новой системы, точнее “антиантисистемы”, как это произошло с Византией после Юстиниановой чумы984.

§55. ХИМЕРА ИНКЛЮЗИВНОСТИ

„Человек должен принадлежать режиму с ног до головы и от пеленки до савана” (Дж. Оруэлл).

Рост производства при капиталистической системе хозяйствования достигает своего “предела роста” сначала в региональном, а затем глобальном масштабе. Это обусловлено спецификой системы – её перманентным экстенсивным расширением в пределах всего доступного ресурса. Масштаб производства в конце ХХ веке достиг объемов, сравнимых с величиной принципиально неделимых земных ресурсов, таких как воздух и пресная вода. Ограниченность источников энергии и дефицит ряда материалов, необходимых для регенерации и повторного использования, ставит вопрос о рациональном совместном использовании и восстановлении первичных природных ресурсов сначала на региональном, а затем мировом уровнях. Эти “глобальные проблемы современности” стали идеологической основой для обоснования изменения независимого характера производства. Для решения этих задач общество и государство установили законодательные ограничения на размер загрязнений, определив нормативы предельно допустимой концентрации отходов в биосфере. Их существенное отличие от прежних запретов прошлых времен заключается в источнике происхождения: они имеют расчетный характер, построенные на основе прогнозных имитационных моделей, и касаются не только конкретной местности, но и всего региона.

В первой половине ХХ века сформировались две качественно различные социально-экономические структуры, поскольку в них в разной мере сочетались элементы конкуренции и монополии. Первая из них эволюционировала в сторону т.н. „свободного рынка” и развивалась по двум направлениям. Одно из них заключалось в диверсификации остраслевых монополий и, как следствие, снижение рисков производителей. Другая концепция заключалась в государственном регулировании экономики. Оно заключалось в „антициклических мерах”, призванных снизить последствия кризисов, структурном регулировании производства, формировании развитой социальной сферы985 и создании системы неэквивалентного обмена с аутсайдерами. Эти меры искусственно снизили возможность возникновения структурных кризисов, но не решили проблемы окончательно. В этом контексте разработка технологий для создания и производства новых товаров и услуг явилась только побочным продуктом гонки вооружений XIX-XX веков.

Концепция постиндустриального общества теоретически предполагала безопасность для всех агентов труда. Главной целью общества потребления постулировалось его гармоничное развитие, под которым понимались воспроизводство трудовых ресурсов и удовлетворение потребностей среднего класса. Модель нового мира представляла собой общество с высокой степенью автоматизации труда, что имело и продолжает иметь под собой объективные предпосылки. Парадигма постиндустриализма предполагает формирование „общества профессионалов”, где доминирует „класс интеллектуалов”, представляющих собой симбиоз яйцеголовых „философов”986 – меритократов и „креативных менеджеров”. Эти логические построения долгое время представлялись весьма убедительными987, но они (как и в случае с теоретиками марксизма) не учитывали индивидуальную психологию, иррациональность мотивации сообществ, морально-этические нормы различных конфессий и культурно-поведенческие особенности различных этносов.

Парадигма „конца истории” – продукт научного детерминизма. Её теоретики не приняли во внимание, что научное знание не сводится к исключительно эмпирике или опыту, которые являются только его исходными предпосылками. По этой причине распространение „либеральной демократии” по всему миру неожиданно столкнулось с вызовами. Среди них – неприятие навязываемого миропорядка, ограниченный доступ к планетарным ресурсам, кризис культуры потребления и постепенная деградация „креативной элиты”. Вместо того, чтобы анализировать и их разрешить в рамках собственной компетенции, она стала искажать действительность, скрывая истинное положение вещей, и фабриковать фэйки.

Анализ логических построений Белла988, Фукуямы и их последователей обнаруживается „смысловой разрыв” с реалиями современной социально-экономической модели. Практическим подтверждением этого факта является неэффективность методов либеральной демократии против сообществ, по тем или иным причинам не вписавшихся в их систему. Только один данный факт ставит под сомнение реалистичность современного социально-экономического анализа и, в особенности, критериев оценки развития и социально-экономического потенциала отдельных стран по уровню ВВП.

Бодрийяр рассматривает культуру потребления постиндустриального общества как цепную подсознательную психологическую реакцию. Этот процесс более не связан с его сущностью, направленной на удовлетворение потребностей: вместо него используется система отчужденных знаков. Они обозначают предметы, которые существуют только в связи друг с другом. Система снимает традиционные противоречия реальности: человек более не является индивидуальностью и состоит лишь из знаков социального статуса. „Это – профилактическая белизна пресыщенного общества, общества без головокружения и без истории, не имеющего другого мифа, кроме самого себя” 989.

Вследствие этого не существует рационального потребителя, самостоятельно осуществляющего свой выбор. Индивидуальный, продиктованный реальными потребностями выбор иллюзорен. Он продиктован системой ценностей общества потребления, оценивающей значение предмета, а некоей абстрактной ценности, тождественным отчуждённым от них знакам. Потребности и спрос на них формируются вместе с товарами, которые их чисто теоретически удовлетворяют. Их отношение к пирамиде Маслоу сильно опосредовано, поскольку вместе с ними удовлетворяется потребность в самореализации, в частности стремление к социальному отличию.

Функциональный, обслуживающий характер социального индивидуума в обществе потребления приводит к синтезу его личности из знаков и подчёркнутых отличий, вследствие чего не остаётся места для подлинного различия, основанного на реальных особенностях личности. Всё – от роскоши и права на свободное время до манифестированной упрощённости – входит в свод чисто социальных различий, легитимированных самой системой. Их генерирование и последующее культивирование является жизненным условием существования общества потребления при условии, что базовая потребность остаётся частично неудовлетворенной. Социальная обеспеченность, как составная часть удовлетворения своих метапотребностей, становятся императивами общества потребления, которое не поощряет пассивность и экономность, поскольку за ними следует утрата потребительской способности.

Оторванное от своей естественной природы „потребление является следствием возведённой в культ социальной дифференции, направленной на оправдание в любых условиях необходимости экономического роста”. Манипулирование потреблением объясняет парадокс постиндустриального общества, для которого равно одинаково важны нищета, войны, эстетическая медицина и т.д. Отнесение в бесконечность целей самореализации необходимо постиндустриальному обществу по двум причинам. Одна из них перманентное наращивание производства продукции, вторая- обоснование эксплуатации и борьба с социальной леностью. Вследствие этого постиндустриальное общество является обществом самообмана, где невозможны ни подлинные чувства, ни культура, а кажущееся изобилие990 является следствием тщательно маскируемого и защищаемого дефицита, как структурного закона его выживания.

Согласно критериям взаимосвязанного использования ресурсов и отходов производства, появление зависимости следует считать началом “глобализации производства”. Она не только существенно ограничивает независимость, но и в ряде случаев объединяет технологии в логистические макротехносистемы, как на региональном991, так и планетарном992 уровне. В их основе лежат организационные решения по оценке потребности и распределению общественных993 расходов на проведение необходимых проектов и эксплуатационных работ. Наиболее распространённый механизм их реализации представляет собой перенос издережек на конечного потребителя через квазирыночный механизм тарифного стимулирования, который контролирует очередная бюрократическая структура, не имеющая отношения ни к производству, ни к гражданскому обществу.