Полная версия

Год железной птицы. Часть 1. Унгерн. Начало

Игорь Рябов

Год железной птицы. Часть 1. Унгерн. Начало

«Художественное изображение истории более научно и более верно, чем точное историческое описание. Поэтическое искусство проникает в самую суть дела, в то время как точный отчет дает только перечень подробностей».

АристотельПролог

Губернский город Новониколаевск.1921 годъ, 16 сентября.К вечеру ветер переменился. Сейчас он дул легкими порывами прямо в лицо, тихо и ласково играл волосами. Роман Федорович Унгерн с удовольствием подставил его прохладному дыханию покрасневшие, невыспанные глаза. Помаргивал, досадливо ощущая с каждым движением век, нечто вроде мелкого песка на глазной поверхности. Ветер погладил его по лицу своими невесомыми ладонями, шевельнул нечесаные волосы, шустро забрался под отросшую бороду, потом за стоячий воротник монгольского халата и приятно похолодил вспотевшую грудь. Он дышал ветром, как пил и с каждым вдохом расходившееся сердце стихало и постепенно пошло своим ходом «так-тук». Роман Федорович бесстыдно зевнул, даже и не думая сдерживаться, лишь мазнул по заветренным губам рукавом халата. Машинально потрогал грудь, в том месте, где обычно крепилась колодочка Георгиевского креста, пощупал складочку материи с двумя крошечными дырочками, внутренне позлорадствовал. Товарищи загодя совещались, когда снять крест, до или после расстрела. Решили, что после, а перед тем произвести фотографирование. Теперь пускай поищут всласть. Крестик-то он выбросил в уборную; долго стоял над ямой, морщил лоб, подбрасывал на ладони, тер подушечкой пальца полинялую ленточку, думал, пока в дощатую дверь не постучал конвоир-красноармеец. Тихонько так постучал, еще и прикашлянул деликатно, трусил по всему видно, сволочь.

Этот стук и помог решиться, он, словно очнулся – подумалось, раз вся Россия в дерьме, так, что за дело до креста. Пускай отправляется туда же.

Легко и вольно стоялось под освежающим ветерком, который вовсю хозяйничал на аллеях запущенного городского парка. Правда, сказать, что парк был просто запущен, наверное, было нельзя, разве, что из особенной деликатности. Бузина, совместно с папортником и юными осинками, жадно захватывали любое свободное место. Прелая лиственная падаль надежно укрыла собой дорожки, мощеные плоским булыжником. Эффект, само собой, усиливали и плоды жизнедеятельности народонаселения в виде массы папиросных обкурков, ныряющих среди океана семечной шелухи, припорошенной еще и выцветшими бумажками от карамели.

Было тихо так, что грустное поскрипывание деревьев. казалось, остается последним звуком на земле. Птицы, обычно вольготно себя чувствовавшие в буйно заросшем парке, угрюмо затихли. Их черные бусины-глаза внимательно разглядывали людей, наводнивших благодатное пространство земли, преющей под толстым слоем старых листьев, щедро дарующее пропитание в виде жирных червей-выползков и жучков, самой разнообразной конфигурации. Люди чрезвычайно суетились, передвигались взад-вперед, строясь и перестраиваясь, переговаривались, ругались и командовали, но как-то вполголоса, приглушенно, как это бывает при покойнике. Птицы наблюдали за этим, недружелюбно щурясь.

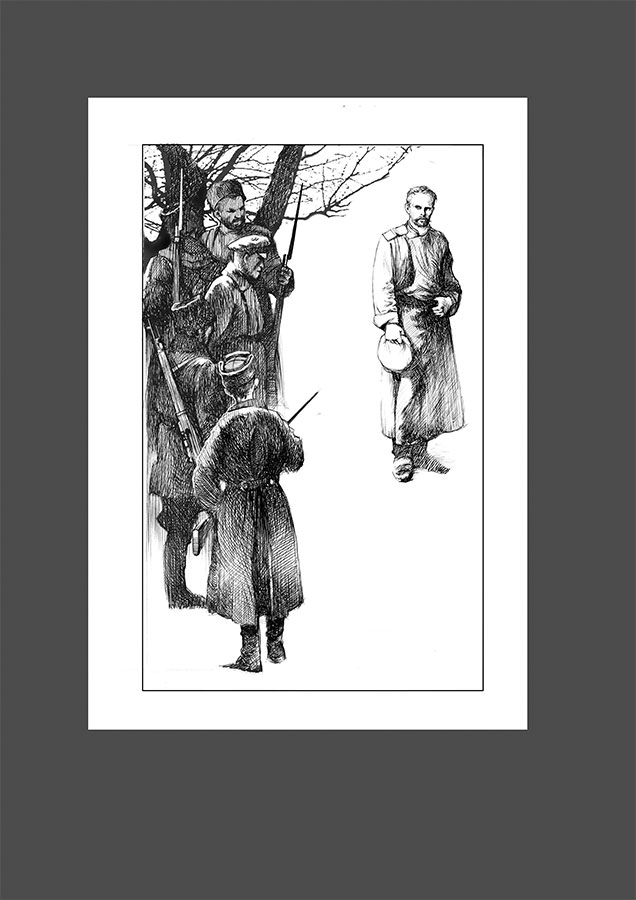

Роман Федорович был, как бы вне всего этого коловращения, – поставили средь поляны и опасливо отошли, наблюдая за ним с таким сосредоточенным вниманием, будто за поплавком, замершим посреди мутного озерного ила. Постоял, опустив руки в карманы – надоело. Заложил руки за спину, покачиваясь с каблука на носок. Прищурился на двоих ближайших, одетых близнецами в лиловые пиджачки, кожаные картузы и защитные штаны с мешочком на заднице. Те смущенно глазели в ответ, не мигая, и только беспрерывно передвигали кобуры на поясе, – у одного с тяжелым бельгийским «бульдогом», у второго вовсе с чем-то устрашающим, представлявшим собой нечто вроде продукта скрещивания старинного дуэльного пистолета и скорострельной морской пушки.

– Дай закурить что ли! – грубовато сказал один, обращаясь к товарищу, и оба с облегчением отошли, гремя спичками.

Лечь хотелось адски, – двое суток без сна, сначала допросы, спешная готовка материалов для суда, потом самый суд – семь часов сидения на скамье и стояния перед такими типами, за которых он бы раньше и подошвы сапога, самого последнего своего казака не дал бы.

Он помнил этот парк, вспомнил, что был здесь однажды, еще до войны. Эти воспоминания цветными точками пульсировали в мозгу, но никак не желали развернуться в картинки. Может быть, это было не в этой жизни? Или в этой, но что тогда случилось с его душой? Почему он ничего не помнит из того времени, когда мог смеяться? Он медленно смежил веки, так медленно, что свет уходящего дня заметался между смыкающимися ресницами радужными огоньками. Остался только скрип деревьев, который бился в ушах, словно муха в спичечном коробке. Потом пропал и скрип, а вместо него в уши полилась музыка. Вальс «Дунайские волны», – Роман Федорович услышал его солнечное звучание так ясно, словно не было прошедших девяти лет. В голове вспыхнуло.

* * *Пары неслись над плотно подогнанными досками площадки для танцев с такой невообразимой легкостью, что было полное ощущение их невесомости. Воздушно легкие разноцветные платья, газовые шарфы, нарядные мундиры – все это летело, вращалось в празднично-беззаботной круговерти. Смеющиеся молодые лица офицеров, сияющие от восторга глаза юных барышень, их жемчужные улыбки, сверкающие из-за пунцовых губ, – казалось, что само солнце передумало садиться и зависло над деревьями Александровского сада, чтобы полюбоваться праздником молодости и танца. Духовой оркестр пехотного полка, в новых мундирах и белых перчатках, сидя в беленькой, изящной беседке, исполнял так, что и самой столице не стыдно было предъявить. Мелодия то била фонтаном, заставляя сердце и душу трепетать от восторга, то текла плавно, как медленная лесная речка, уносясь к тихому сентябрьскому небу, золотисто-голубой свод, которого маленькими серыми молниями чертили шустрые стрижи. Итак, вся центральная площадка была прочно во власти шумной и легкомысленной молодежи, еще полной самых разнообразных надежд.

По широкой главной аллее парка, а также боковым аллейкам поменьше, прогуливались господа постарше и заметно солиднее как чинами, так и в соображении тяжеловесной дородности. Фраки, вицмундиры, сюртуки, манишки, затмевающие своей белизной горные снега, блеск орденов, запонок, фамильных печаток, – все это дышало силой и основательностью. Господа этого разряда не имели влечения к танцам, а предпочитали заместо того прогуливаться вперед-назад, ведя под руку своих беспрерывно улыбающихся подруг. Вкуса и моды в нарядах дам сообщалось столько, что господам имевшим счастье побывать в столице, временами казалось, что сам красавец Невский проспект опустился на место непритязательного парка, не так давно устроенного из клочка леса, зажатого между рекой и железной дорогой.

В недавнем времени произведенный в сотники Роман Унгерн, поначалу прогуливался по аллее, стараясь все же не беспрерывно косить глаза на свои новенькие погоны, к серебру которых так и притягивались последние солнечные лучи. Отпуск его подходил к концу и в последние дни он заехал в Новониколаевск, рассчитывая встретиться с товарищем, бывшим с ним на Японской войне.

В этот день, барон выглядел почти безупречно и жаль только, что полковое начальство, вечно пенявшее ему на недостатки внешнего вида, было далеко. Один из лучших парикмахеров города, получив вперед пятирублевый билет, приложил все силы к борьбе с запущенностью усов и шевелюры Романа Федоровича. Щеки его, при помощи французского мыла, английской бритвы и российских пальцев были приведены в состояние совершеннейшего атласа, волосы на голове и усы тщательно подстрижены и уложены волосок к волоску. Отлично сшитый накануне отпуска мундир сидел как влитой, вокруг благородно лоснящихся сапог строевая шашка.

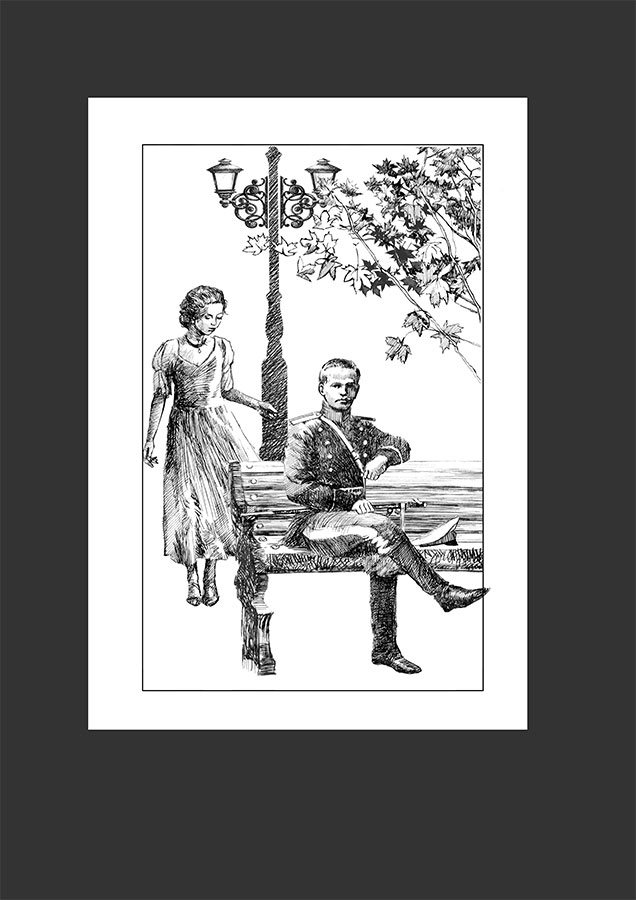

Вскоре, прогуливание ему страшно надоело, поскольку было делом скучным, да и не в последнюю очередь потому, что рука и шея начали испытывать некоторые протестные ощущения, причиной которых были бесконечные козыряния и поклоны. Не привыкший к таким променадам барон, привлеченный «Дунайскими волнами», а вальсы он слушать любил, поспешил на его звуки. Отыскав свободную скамейку, он с облегчением присел, вытянув ноги, гудящие от целодневной ходьбы. Танцевать он и не помышлял, поскольку предавался этому благородному занятию последний раз не далее, как во время учебы в Морском корпусе. Он блаженно покуривал, разглядывая людей и деревья, и вдруг дернулся, как от разряда тока. Нежный, словно бы канареечный голосок произнес сбоку:

– Отчего вы не танцуете, господин офицер?

Унгерн вскочил, словно подброшенный и больно приложился к ветке, нависшей над скамейкой. В голове лопнул цветной шарик и в глазах несколько помутилось. Но вида он не показал и даже ловко щелкнул каблуками, чего обычно никогда не делал, да собственно и не предполагал, что умеет это.

Рядом с ним стояла девушка, почти девочка, верно, недавняя гимназистка или что-то в этом роде, одним словом ужасно легкое и неземное существо. Она словно бы высовывалась по плечи из розового бутона, каким барону представилось ее пышное и воздушное платье, на беззащитно детской шейке дрожала слезинка горного хрусталя, спускаясь с тонкой бархотки.

Личико ее белело, словно перевернутое яичко, серые, прозрачные и глубокие, словно лесные озера, глаза смеялись, но губки испуганно подрагивали от собственной смелости. Волнуясь, она поднесла полупрозрачную ручку к чистому без единой морщинки лбу и выжидательно смотрела на потерявшего дар речи барона.

– Простите сударыня, вы из любопытства интересуетесь, или желаете, чтобы мы потанцевали? – собрал он, наконец, клубок мыслей в связное предложение, глупое, довольно таки, по смыслу.

Смех девушки был таким нежным и задорным, что у барона пересохло во рту и застучало в висках.

– Это конечно ужасный mauvais ton с моей стороны, и тетенька не одобрит, но вы угадали – я хочу танцевать с вами.

Унгерн побелел, как меловая стена и коротко кивнул.

– Это будет счастьем для меня.

Задрожавшими внезапно руками он передвинул шашку куда-то назад. Девушка благодарно показала ему зубки и низко присела, склонив головку. Барон со сладко замершим сердцем смотрел, и не мог оторвать глаз, на черные кудряшки, непокорными колечками, обсыпавшими беззащитную шейку…

* * *– Эй ты! Барон, твою мать! А ну, не дрыхнуть!

Роман Федорович вздрогнул и открыл глаза. Видение исчезло. Он стоял посереди той самой танцевальной площадки, где мгновение назад гремела музыка и кружились в танце пары. Или может быть, это были призраки? Может быть. Теперь перед глазами маячила цепь чекистов в пиджаках и вытертых добела кожушках, плотно оцепивших площадку. За ними топтались и курили еще, какие-то в гимнастерках и с винтовками. Барон скосил глаза влево и встретился взглядом с желтолицым, болезненно худым человеком, который и вырвал его из воспоминаний. Тот заложил руки в карманы штанов, передвинув на живот очень красивую, блестящую кобуру. Сам чекист, в отличие от своей кобуры был не очень красив. К худобе, граничащей с со скелетообразностью, прибавлялось узкое топорищем, болезненное лицо, несущее на себе тусклые глазами со зрачками узкими, как булавочный укол, плавающими в студенистой мути радужки. На землистом лице маковым цветком горели чахоточные губы. Губы эти зло кривились, а тонкие руки с изящными женскими кистями словно жили своей собственной, отдельной жизнью, блуждая по всей наружности, трогая то пояс, то ухо, то пуговицу. Когда он подошел ближе, Унгерн услышал сильный запах духов, с примесью ноток застарелого пота.

– И что тут с тобой так цацкаются на деликатный манер? Суды-адвокатишки, еще попа забыли позвать. И вправду не врут, что сам товарищ Ленин телеграммы насчет тебя слал? А всего-то делов, что на одну пулю! Да таких как ты, мы столько постреляли…

Тут он закатил глаза и махнул рукой.

Унгерн слушал с большим вниманием, даже головой покивал согласно, потом неожиданно поинтересовался:

– Кокаину много нюхаешь?

– А? – У чекиста от искреннего изумления отвалилась челюсть, взгляд сфокусировался почти до нормального состояния. Барон сочувственно подергал за ус, неторопливо зевнул. – Это хорошо, от него и сдохнешь.

Чекиста затрясло, лицо из землистого превратилось в почти розовое, пошло рваными пятнами, пальцы судорожно сжались на кобуре. Унгерну бросилось в глаза, что почти все пальцы чекиста были усажены кольцами и перстнями, было даже несколько дамских.

– Жабрев, что это у вас здесь? – подошел еще один в новом френче, с чудовищно оттопыренными карманами, туго перетянутом целым пуком ремней и ремешков. Квадратное его лицо носило печать озабоченности, что выглядело так, как если бы придорожный камень вдруг стал озабоченным, настолько малоподвижным и застывшим оно было. При этом он настороженно водил взглядом туда-сюда. – Нечего с ним лясы точить, раньше надо было и под проткл! И наган не лапай, смотри не сдури ненароком, беды не сделай!

– Он меня провоцирует, товарищ Николаев!

– На то он и крупная контра, чтобы вредить нам по мере имеющихся сил. А ты, как есть сознательный большевик, не должен поддаваться. А-а, Ян Петрович, компривет! Чего ждем, не знаешь?

Квадратнолицый сердечно пожал руку, не спеша подошедшему, крупному, бритому наголо латышу с недовольно оттопыренной нижней губой, влажной и синеватой. Жирные складки на лбу латыша, который случился комендантом ГубЧК Яном Вильцыным тяжело двигались, выдавая напряженную мозговую деятельность, кожаная кепка сидела на самом затылке, взгляд был пыльный.

– Павлуновский штать. Павлуновский прихотить, бес него не начинать, – начал он толстым голосом. – Я совсем не понимать сачем этот концерт, зачем парк? Нато пыло расстрелять в подвале ЧК и не отвлекать так много лютей от тела. И пыло пы итеологически правильно – в томе пуршуя Маштакова расстрелять пантита Ункерна.

– Говорят большое начальство будет присутствовать, – ответил Николаев, – а ему в подвал ходить интересу нет, дух там дюже тяжелый, пахнет неавантажно, с ног валит.

Остальные вежливо заулыбались. Николаев добыл из кармана английского френча нарядный портсигар с вырезанной на крышке славянской вязью надписью: «Приват-доценту Веселаго от студентов, в память о первом выпуске», и все трое отошли к лавочке покурить. Курили долго и с наслаждением, затягиваясь всей грудью, сладко вздрагивая от благотворного воздействия никотина на организм.

Унгерну хотелось присесть, уже нестерпимо, хотя бы и на землю, но сесть никто не предлагал, а просить он не стал бы даже при полном параличе нижних конечностей. Ощутимо запахло дождем, нахмурилось небо, и барон с надеждой смотрел наверх, но грозу пронесло мимо. Ветер, дунувший с реки, снес прожорливое комарье, начавшее было роиться по закоулкам парка, принес звуки уходящего дня из самосельных деревушек-нахаловок, лепившихся по берегу Оби. Эти нахаловки, заселенные по преимуществу рабочими и железнодорожниками, жили жизнью, которая казалось, не предусматривала ни революций, ни перемен власти. Время и потрясения целого мира будто и не касались их. Звуки они испускали соответствующие. Пастух звонко щелкал кнутом, гоня с выпаса неказистое стадо, визжали ребятишки, шумно празднуя свой вечный праздник веселья и беззаботности, женский голос вопил фистулой, скандаля о какой-то сгноенной шубе. Роман Федорович непроизвольно дернул ноздрями – показалось, что услышал запах выпекаемых хлебов. Но нет, из-за кустов несло только густым, чуть сладковатым запахом падали. Он поморщился и закрутил недовольно носом. К желанию сесть прибавилось сосущее желание закурить. Руки нащупали в карманах несколько сломанных папирос, но вот спичек не было, осталось только проглотить, набежавшую было слюну.

Тускло и мирно умирало солнце, медленно скатывая свой тускнеющий диск к холмистым взгорьям, обложившим Новониколаевск со всех сторон и местами покрытым скучным криволесьем. С любого из этих холмов город представлялся как на ладони, во всей своей первозданной провинциальной непосредственности.

Добрая сотня улиц была проложена настолько путано и узко, что любому глядящему с холма представлялось только бесчисленное собрание деревянных домов и домишек преимущественно одноэтажных, различного фасона, лепившихся как попало, вдоль и поперек, в иных случаях налезая один на другого. Впрочем, местами они были разбавлены каменными строениями в один и даже два этажа, большими и малыми церквями и редкими, давно уже не дымившими фабричными трубами, тонкими, как иссохшие пальцы старика. Изобилие хозяйственных построек, лепившихся к домам, говорили о прочности и усидчивости местного обывателя. Обязательные резные наличники, заботливо выкрашенные беленькой красочкой, завершали общую, милую в целом картину.

Романа Федоровича перед судом долго и нудно возили по городу, показывая различные присутственные учреждения, стараясь поразить его высокой организацией советской власти. Если так, то барон и взаправду был поражен. И в первую очередь тем, что городские общественные здания, и даже бывшие ранее в частной собственности, а ныне реквизированные, были сплошь увешаны бумажными заплатами вывесок, писанных часто от руки и содержащих совершенно непонятные комбинации букв – «Совнархоз», «Жилкомбыт», «Промснаб», «Культмасраб», «Военком», «Продторг» и самое непонятное – «Собес». При ближнем рассмотрении, советские учреждения вызывали у больного до порядка барона смешанные чувства брезгливости и злорадства. Картина везде была одна и та же: давно немытые полы были припорошены папиросными обкурками разного срока давности, клочками бумажек, семечной шелухой, рыбными скелетиками и разной другой дрянью. Разболтанные столы порезаны ножами и испятнаны чернилами, пыльные окна пропускали свет туго, словно через плотную кисею. Советские служащие вид имели самый удручающий. По большей части они на службе ничего не делали, развлекаясь чтением книжек, положенных между листами «дела», чисткой ногтей и разговорами о шнурованных ботинках, поступивших на склады «Промснаба». В общем и целом, впечатление получилось не очень, что прямодушный Унгерн и не скрыл от сопровождающих, вызвав их жестокое разочарование и крушение надежд на публичное признание бароном своих заблуждений.

Сейчас, от скуки, Роман Федорович по очереди впивался взглядом в лица чекистов, стоящих в цепи, считывая информацию о них. Барон на всю свою дивизию славился способностями вычленить коммунистов из массы пленных, которые все не носили знаков различия.

После боя у Гусиноозерского дацана, он лично рассортировал четыреста человек пленных, ловко отделив, из толпы мобилизованных крестьян, явных большевиков, не прибегая к допросу и изучению документов. Он и сам не знал, как это выходило. Скорее всего, помогал взгляд рассматриваемого человека, – у большевиков или других энтузиастов марксисткой идеи была во взгляде какая-то прущая изнутри наглость, развязность, которую не скрывали прижмуренные веки или опущенное вниз лицо. Даже страх смерти не мог смирить мрачный огонь своего превосходства и власти над другими – «небольшевиками». Здесь не нужно было глядеть в глаза, все было понятно и так. Новониколаевские чекисты были цветом и гордостью своей профессии. Одетые в авиаторские кожаные куртки, английские френчи, очень широкие галифе и кавалерийские рейтузы. Обязательным дополнением образа были американские шнурованные ботинки, высокие, как у дам. Ко всему, они носили много золотых украшений в виде колец, браслетов, часовых цепочек с большим количеством брелоков. Поясные ремни были обвешаны пистолетными кобурами, кавказскими кинжалами в серебре, флотскими кортиками. У одного, с китайским лицом, на боку имелся кавалерийский палаш с анненским темляком. Дело было легкое, и чтобы развлечься, Роман Федорович начал определять по лицам чекистов их биографии. С круглолицым китайцем, равнодушным и сонным с виду, все было понятно. Пришедший в Россию, спасаясь от голода северных провинций, он устроился на поденную работу, судя по бревнообразным рукам – грузчиком. Так бы ему и пропасть от чахотки или надрыва на тяжелой работе, но вместо этого, он оказался в самой гуще русской революции. Неграмотность его была скорее достоинством, чем недостатком, рабочая специальность, а особенно нежелание работать по ней открыли ему прямую дорогу в ряды «интернационалистов», штыки которых оказались бесценным подспорьем в борьбе с контрреволюцией. А плохое понимание русского и способность убивать. даже не мигнув глазом, обратили, на способного товарища, внимание руководителей нарождающейся «черезвычайки». На его равнодушном блинном лице было написано такое количество людей, направленных прямиком в лучший мир, что даже барон, никогда не смущавшийся крови, ни своей, ни чужой, удивленно шевельнул усами.

Рядом покачивался с каблука на носок быстроглазый, чернявый чекист, субтильного телосложения, время от времени потряхивая пышной, смоляной шевелюрой. В нем барон распознал подмастерье сапожника, которому, в конце концов, надоело делать сапожные выкройки, а больше понравилось расклеивать листовки по ночам, которые, в конце концов, и докатили его до ВЧК. Барон недовольно наморщил нос, – сильнее ненависти к большевикам была только ненависть к большевикам иудейского происхождения.

Крепыш с усами пуговкой на толстой самоварной морде и сонными глазами лениво играл золотыми часами на цепочке, то доставая и любуясь солнечными бликами на сверкающей крышке, то опуская их обратно в нагрудный карман черного френча. Наскучив себе часами, он протяжно зевал и скреб себе во взопревших подмышках. Этот прямо походил на бывшего трактирного полового, умевшего лихо обслужить посетителя средней руки, но работу свою ненавидевшего, ибо видел себя выше этих самых господ, перед которыми почтительно склонял голову с набриолиненными волосами, расчесанными крышей на обе стороны. И снова матушка-революция пришлась весьма кстати. Ох, и взвыли господа средней руки, которые вместо заливного и пары чаю, теперь подверглись таким испытаниям со стороны бывшего полового бегунца, что многие из них слезно молили о скорой смерти.

Роман Федорович перевел взгляд на ряд блекло-зеленых фигурок, маявшихся за спинами чекистов. Таких же точно красноармейцев, он видел после боя у Гусиноозерского дацана всего-то с месяц тому назад. Когда от толпы пленных, в четыреста человек, он отделил большевиков, которых сразу же увели к ближайшей сопке, оставшихся спросили, есть ли среди них желающие служить в дивизии генерала Унгерна. Он ожидал, что красноармейцы, по большей части молодые парни в растерзанной обмундировке без шапок, многие без сапог, испуганно жавшиеся друг к другу заплачут, и будут в один голос проситься к мамке. Здесь он ошибся. Все оставшиеся пленные попросились на службу добровольцами и изъявили желание воевать с «коммунией». Одно он не понимал до сих пор: страх ли смерти толкнул сопливых, напуганных неудачным боем крестьянских парней к белому генералу, один облик которого у многих отнимал дар связной речи. Или все-таки он был прав в своих планах и большевики успели уже надоесть народу хуже некуда своими разверстками и мобилизациями. Роман Федорович приказал принять на службу около сотни добровольцев – лишь тех, что умели хорошо держаться в седле, – нельзя было снижать мобильность дивизии. Тогда остальные подняли такой вой, что у барона заложило в одном ухе и он, махнув ташуром, приказал пленных прогнать, снабдив небольшим количеством продовольствия. Несколько молоденьких красноармейцев долго еще бежали за ним, хватаясь за стремена и умоляя принять на службу, пока суровые казаки не отогнали их ногайками.

Прямо насупротив него стоял, как раз такой вот парнишка в выцветшей на солнце гимнастерке, тощий и нескладный, с облупившимся, как вареная картошка носом и ушами, полупрозрачными в красноватом солнечном свете. Он топтался своими огромными ботинками, давно потерявшими первоначальный цвет, по окаменелой земле, поминутно поправляя рассохшийся винтовочный ремень, сползающий с узкого плеча, и тянул шею, жадно разглядывая необыкновенного пленника. Даже на таком расстоянии и за хромовыми спинами чекистов ему было жутковато и, пожалуй, даже страшно. Генерал высокий, обросший бурой бородкой, с казацкими давно не обихоженными усами, с виду казался безобидным, хотя и внушительным. Опустив руки в карманы желтого монгольского халата, очень нарядного, не такого, какие он раньше видел на монголах, генерал то смотрел по сторонам, то застывал, глядя в одну точку, то начинал внимательно рассматривать бойцов из оцепления. Было в этом непонятном Унгерне что-то пугающее обычного человека до озноба, до льда в кишках. Вот он скользнул по его лицу своими белыми, вымораживающими глазами, и молоденький красноармеец замер от ужаса, словно суслик в степи, над которым метнулась тень хищной птицы. Он, наверное, не стоял бы здесь, если бы не этот генерал Унгерн, вообще-то конечно злодей страшный. Война почти закончилась, о Верховном правителе Колчаке уж и не вспоминали, только где-то в Приморье еще шевелились остатки белых. И жить бы ему, только что справившему семнадцатилетие на деревне у отца с матерью, если бы не этот генерал Унгерн. Очередная военная мобилизация тряхнула село в самом начале лета, когда из Новониколаевска прибыла команда из чекиста, двух товарищей в военной форме, но без военной выправки и двух красноармейцев – пожилых и ленивых. Разговорчивые товарищи пояснили встревоженным селянам, что из пустынной и чужой Монголии на молодое государство рабочих и крестьян, напал белый генерал Унгерн. Генерал этот ведет за собой орду монгол и недобитых беляков, чтобы вернуть помещиков и капиталистов, а также отнять у трудового крестьянства все нажитое тяжким трудом. Остатки трудового крестьянства, еще не призванного в Красную армию, с сомнением покачали кудлатыми головами. Собственно, отнимать-то было уже нечего, за год Советской власти из деревень и станиц методом продразверстки и реквизиций, несложным даже для человека без высшего образования, были выкачаны все остатки. А пункт в рассказе агитатора, что черный барон Унгерн хочет вернуть царя, даже вызвал некоторое оживление среди собравшихся селян. Все помнили, что при царе было продовольствия – валом и каждый встречный с винтовкой не отбирал у тебя корову, лошадь, телегу, а бывает, что и жену. Так или эдак, но уже через два часа, мобилизованные, в числе шести человек, пьяные и слюнявые, тряслись на реквизированной подводе по дороге в уездный город. На сборном пункте перед ними, и такими же, как они, свезенными со всего уезда будущими защитниками революции, держал речь помощник военкома товарищ Шварц, который сначала изругал их за небрежный внешний вид и пьянственное состояние, затем долго рассказывал о Ленине, Троцком и других героях за народ. Напоследок, призвал пролить кровь, пообещав, что в противоположном случае кровожадный садист Унгерн перевешает их на деревьях. Призывники совсем приуныли. Затем, в учебном лагере их учили стрелять и колоть штыком, рыть окопы, но больше всего рассказывали о бесчинствах «нового Мамая» Унгерна, который не щадит ни старого, ни малого, предает огню деревни и села. Тех же, кто сопротивляется ему, с особой жестокостью разрывает лошадьми на части и отбирает все имущество. После такой агитации у бойцов окончательно пропала охота воевать.