Полная версия

Книга слизи. Скользкий след в истории Земли

Разумеется, никто не боялся заражения, но вонь была невыносимая, просто отвратительная. Это реакция, которой я не нахожу в рассказах о великом зловонии. В какой-то момент проблема со зловонием в Лондоне решилась, так как город приобрел современную на тот момент канализационную систему. С помощью нее от фекалий избавлялись незаметно и без запаха. Примерно через сто лет и на севере Мюнхена наконец закрыли канализацию, и маленькое зловоние моего детства кануло в Лету.

А что же с миазмами? В медицинской истории они отошли в сторону. Их смертоносный образ несколько угас, когда в обществе укрепилось представление об инфекционных микробах. Тогда же в викторианском обществе ушла и мода на истощение. Ее сменили модные веяния, целью которых была борьба с инфекционными заболеваниями, в том числе и с туберкулезом. Жесткие корсеты резко перестали использоваться. Теперь считалось, что кровь должна свободно циркулировать в организме и дыхание должно быть свободным в очищенном от миазмов воздухе. Отныне мода сфокусировалась на обуви, поскольку юбки до пола были заменены юбками с более высоким подолом. Это было сделано для того, чтобы микроскопические возбудители заболеваний с улицы не попадали в дом.

Мужчины также не могли избежать меняющихся тенденций. Густые бакенбарды, усы и бороды в прошлом должны были согревать лицо на поле битвы, а также избавлять их от необходимости бриться грязными бритвами.

Но поскольку бороды тогда были выставлены как опасность для широкой публики, мужчинам пришлось их сбрить. Каролин Дей в своей книге цитирует американского врача, который, сравнивая бороды с лесами Амазонии, жаловался на бесчисленное количество прячущихся в них бактерий и смертельных микробов. Корь, скарлатина, дифтерия, туберкулез, коклюш и другие болезни передавались «путем бакенбардов».

Исторически невидимые миазмы представляли собой совокупность заражения и зловония, которые до сих пор вызывают отвращение и выступают в роли предупредительного сигнала. Затхлый запах дома указывает на появление плесени, а трупный запах появляется в процессе гниения. Сами эти испарения в основном безвредны, однако могут свидетельствовать о заражении. Безвредные запахи перестали устрашать людей, а некоторые стали даже приятны. Такое разграничение имеет долгую историю в науке, потому что определенным ароматам приписывают терапевтическое действие. Считается, что они способны нейтрализовать вредные испарения. Это объясняет причину, почему разные цветы и травы раньше было принято постоянно нюхать. Они должны были предотвратить столкновение с миазмами.

«Химики и врачи сейчас работают над созданием понятийного аппарата, который помог бы им описывать наблюдения о запахе, – рассказывает Ален Корбен о химии конца XVIII века. – Внимание, уделяемое запахам, снижается в научной лексике, что ведет к впечатляющему учащению упоминаний запахов в художественной литературе». Испытанию подверглось и человеческое тело с его парами и выделениями. Согласно Корбену, обоняние должно выявлять скрытые возможности организма и контролировать изменение его выделений. «Сложность терминологии мешает соответствовать новым требованиям… Врачу приходится придумывать целое учение о запахах».

Честно говоря, слизь тоже требует внимания, несмотря на всеобщую незаслуженную антипатию. Тем не менее вместо внимания до сих пор существует одно лишь отвращение. Слизь часто вызывает подозрения из-за своей текстуры. Дело в том, что такую сложную тему трудно объяснить без четких формулировок и однозначных определений, то есть, опять же, дело в отсутствии понятийного аппарата. В бытовой лексике присутствует лишь слово «слизь», имеющее преимущественно негативный оттенок. Нейтральных понятий нет, а уж об аналогах «ароматов», то есть о положительно окрашенных терминах и говорить не стоит. Возможно, до сих пор это не казалось необходимым, так как слизь можно быстро распознать по его слегка липкой консистенции где-то между твердой и жидкой.

«Слизь – это не вещество, а свойство», – говорит микробиолог Ганс-Курт Флемминг из Университета Дуйсбурга-Эссена. Функцию возбудителя отвращения она легко выполняет и без точных слов и глубокого анализа разных случаев. Для мгновенного предотвращения заражения вполне достаточно распознать ее взглядом или касанием, а после тут же отпрянуть. Правда, этого недостаточно, чтобы разобраться со слизью как с явлением. В этом должна посодействовать наука, – как когда-то с восстановлением репутации запахов. Американский микробиолог Теодор Розбери выступил с аналогичным требованием еще полвека назад, но в отношении бактерий. «Если даже ученые далеки от темы, то все остальные – тем более. Иногда с накоплением знаний отвращение сменяется восхищением». В связи с этим полезные для нас микробы сейчас переживают определенную «смену имиджа». Может, пришел черед и слизи? Лежащая перед читателем книга призвана пролить свет на таинственный мир слизи, ее устройство, ее захватывающее богатство и чрезвычайно важное значение как биологического вещества. И все это без капли отвращения.

II

Физика

Слизь – это биологический материал, который сложно поддается объяснению. С точки зрения физики, вещества такого рода в большинстве своем относятся к водосодержащим гидрогелям, в которых трехмерная молекулярная ячейка удерживает жидкость. Тем не менее не каждая слизь – это гидрогель, и не каждый гидрогель – слизь. Характеристика консистенции слизи соответствует ее особенностям: слизи в основном вязкоупругие, то есть соединяют в себе свойства жидкостей и твердых тел. При этом они гибкие, что позволяет им подстраиваться под конкретные потребности. Следовательно, неудивительно, что они выполняют столько разных функций в природе, в том числе клея и смазки, как у улиток. Слизь также крайне необходима в качестве фильтрующего барьера, который пропускает воздух, питательные вещества и других желанных гостей, а возбудителей заболеваний и вредные вещества при этом останавливает.

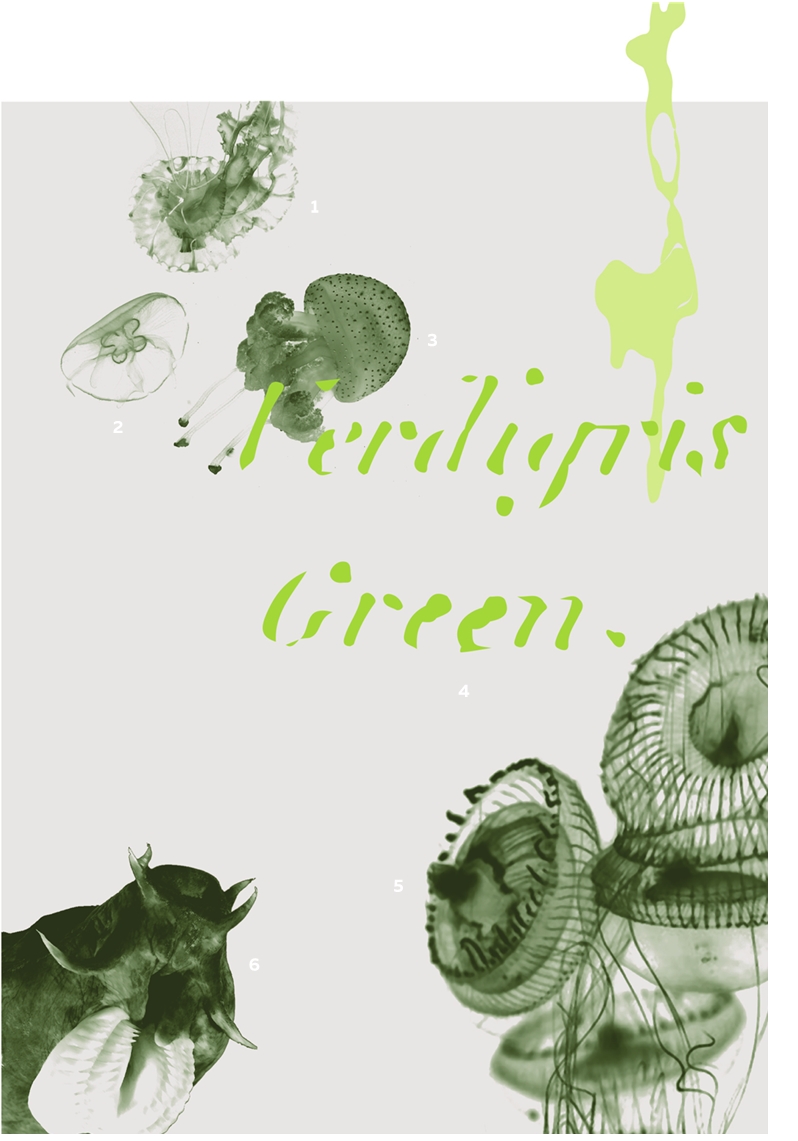

Рисунок 8. Многообразие желеобразных существ на примере сцифоидных медуз (1–3,5). Надпись из номенклатуры цветов Вернера (1814), классификации цветов для деятелей искусства и ученых (4). Голова миксины (Eptatretus cirrhatus) с щупальцами и зубами в четыре ряда (6)

Вода в цепях

Когда Г. Ф. Лавкрафт задумывал свой вымышленный приморский город Инсмут, над которым сгущаются мрачные тени и у берега которого стоит грозный дьявольский риф, он взял за основу Ньюберипорт в Массачусетсе. Это один из многих прибрежных городов Америки, чьи славные дни, связанные с рыболовством, давно прошли. Конечно, рыбный промысел все еще существует, однако туризм намного прибыльнее. К тому же тем, кто ищет здесь устрашающие предзнаменования, придется довольствоваться лишь Морро – крупной скалой типа «вулканический купол», образованной из застывшей лавы и находящейся внутри давно утихшего вулкана. Она возвышается, словно пломба в давно гнилом зубе, и отбрасывает скромную тень, что, к разочарованию Лавкрафта, не вызывает особого ужаса.

Для этого в Морро-Бэй уж слишком солнечная погода и красочная береговая линия, а флора и фауна и вовсе как будто вышли из фильмов студии «Дисней». Морские выдры играют в воде со своим потомством, цапли гуляют по пляжу, а тюлени греют свои гладкие животики на солнце. Однако и в спокойном Морро-Бэй обитает слизистый монстр, соответствующий описаниям в книгах Лавкрафта и Сартра. Представьте себе существо, имеющее четыре сердца, щупальцы на голове, четыре ряда острых зубов, перевернутую вертикально улыбку (если это вообще улыбка) и не имеющее глаз. Примерно так выглядит миксина.

Это существо явно не всем по нраву. Писатель и лауреат Нобелевской премии Джон Стейнбек, к примеру, не переносил вид миксин, однако отмечал, что его друг, морской биолог Эд Рикеттс, восхищался определенными способностями этих созданий. Остается лишь догадываться, что именно имелось в виду. У миксины действительно есть некоторые особенности, и начинаются они с ее названия. Название вводит в заблуждение, так как, несмотря на корень aal в немецком названии миксин (Schleimaal), это длинное существо не относится ни к угрям, ни к настоящим рыбам[3].

Вместо этого миксины с паразитирующими и столь же очаровательными миногами являются последними существующими представителями первобытных круглоротых. Это имя лучше подходит миногам, поскольку те своим дискообразным ртом с несметным количеством зубов присасываются к рыбам и выдирают мясо с их боков. Не так давно одно сенсационное открытие подтвердило уникальную эволюцию круглоротых. Когда впервые были обнаружены отлично сохранившиеся останки миксины со следами слизи, которым было уже сто миллионов лет, это подчеркнуло родство миксин с миногами. Это открытие также доказало, что круглоротые начали развиваться примерно пятьсот миллионов лет назад, и только после того, как откололись от эволюционной ветви позвоночных. Ранее многие ученые ошибочно полагали, что круглоротые были примитивными предками позвоночных.

В отличие от миног, миксины кажутся почти безвредными, так как они прячутся в глубинах океана и питаются в основном трупами. На земле их может увидеть только тот, кто, как я, слоняется по улицам Морро-Бэй в поисках крупных торговцев рыбой. Один из таких – Сэнди Уинстон. Он сжалился надо мной и пригласил в это пасмурное декабрьское утро, почти перед Рождеством, к себе во двор. Там сотни миксин извивались в двух больших металлических контейнерах, в которые без остановки через толстые шланги текла свежая вода, которую животные быстро превращали в вязкое желе. Я это не только вижу, но и чувствую наощупь, потому что запускаю обе руки в эту прозрачную слизь и пытаюсь ухватить одну из миксин.

Их сложнее поймать, чем я думала, потому что они все время двигаются и выскальзывают из рук. Вдобавок там еще и слизь, такая плотная, что я могу ее поднять вверх, как ткань. Она такая вязкая, что оставляет паутину на моих пальцах, и такая липкая, что я не могу ее смыть, могу только оттереть старой жесткой тряпкой, ставшей твердой от слизи, которую мне молча протягивает коллега Сэнди – Бекки. Улыбчивая светловолосая американка стоит рядом со мной у контейнера и точно так же роется в слизи. Она несет ответственность за животных и сейчас ищет мертвую миксину.

– Я чувствую ее запах, – говорит она.

– Зачем изолировать мертвую миксину от остальных?

– Они друг друга не едят, – отвечает Бекки и добавляет: – Никто не ест миксин. Только корейцы.

Действительно, их подопечные готовятся попасть на азиатский рынок, где с них снимают кожу и зачастую начинают еще заживо жарить на гриле. В корейских водоемах они уже давно не водятся и поступают на рынок из-за границы, в том числе из Калифорнии, где почти никто не претендует на такой товар. Сэнди для себя оставляет миксин-альбиносов, которые тоже время от времени попадают в сеть, однако делает это не из соображений милосердия и любви к своим питомцам.

Причина в отвратительном вкусе. Сэнди однажды попробовал их под руководством своего корейского закупщика и пришел к выводу, что «такое проглотить трудно даже с большим количеством соуса». На морском дне неприятный вкус не играет никакой роли, потому что хищным рыбам не удается даже сделать первый укус. За мешковатую кожу миксин сложно уцепиться, и в целом они дают решительный отпор. Это, вероятно, и впечатлило Эда Рикеттса: при появлении угрозы миксины выпускают из своей кожи несколько литров вязкого вещества, состоящего из десятков тысяч крошечных протеиновых нитей высокой прочности. Выделяемое вещество превращает воду вокруг миксины в плотную гелеобразную слизь, в которой может задохнуться даже акула. Уникальные волокна миксин похожи на прочный шелк. Возможно, они проложат дорогу современному прочному эко-текстилю?

Давайте рассуждать дальше. Почему бы не использовать этот материал для гидрокостюмов, чтобы водолазы могли, подобно миксинам, не давать акулам приближаться? Проблема состоит в том, как потом избавиться от этой гелеобразной слизи. Способ, которым пользуются миксины, сложно применить нам. Они завязывают узел в своем теле и затем вытягивают его от хвоста до головы, снимая слизь через голову, как толстовку. Военно-морские силы США даже тестируют способы ареста кораблей с помощью слизи миксин. Сейчас ВМС США для принудительной остановки корабля катапультируют пластиковые тросы на приводы гребных винтов кораблей, где те должны зацепиться и замедлить ход судна. Впрочем, такой метод является неэффективным и опасным занятием по многим причинам. В связи с этим, военные лаборатории США надеятся использовать волокна миксины для разработки процесса выборочного затвердевания морской воды. Это было бы современное воплощение Morimarusa, мистического мертвого моря, которое упоминалось еще во времена античности. «Вот уже две тысячи лет в географических описаниях есть упоминание некоего “застывшего моря”, которое либо не дает сдвинуться, либо затрудняет ход тем кораблям, что туда попадают, – пишет историк Рихард Хенниг в 1926 году. – Уже в Средние века появлялись рассказы об этом “мертвом море”, или, как его также называли, “клейком море”, или по-латински Morimarusa».

Миксина, может, и королева слизи, но далеко не единственный профессиональный ее производитель. Более того, слизь действительно может дать ответы на многие эволюционные вопросы, ведь она крайне распространена в природе. Если и существует живое существо, полностью лишенное слизи, мне оно в ходе исследования ни разу не встречалось.

Большинство видов представляются мне очень многосторонними и креативными. Как писал Марк Денни, биомеханик из Стэнфордского университета, в своей прогрессивной публикации 1989 года: «Беспозвоночные используют слизь при передвижении, общении, продолжении рода, самозащите и даже питании, тогда как медузы, в том числе гребенчатые медузы (гребневики) и другие морские виды полностью состоят из желеобразной мезоглеи и подобных веществ».

Беспозвоночные, по сути бескостные, – это вовсе не тупик эволюции, а категория, к которой можно отнести до девяносто семи процентов видов. Наличие у них слизи, следовательно, не исключение, а необходимость, так как этот материал нужен для выживания. Во время тяжелой болезни Элизабет Това Бэйли держала у себя садовую улитку и наблюдала за ее поведением. «Слизь – это вязкая основа существа улитки, признак жизни брюхоногих моллюсков: с ней связано движение, защита, лечение, совокупление и защита яиц», – пишет журналистка. При этом и растения, и люди, будучи позвоночными, им в этом не уступают, так как тоже многофункционально используют слизь. Отличие в том, что мы это делаем более скромно. Задача по рациональному использованию слизи прежде всего стоит перед обитающими на земле животными, поскольку слизь, как водосодержащий материал, очень быстро высыхает. Тот, кто использует слизь в больших количествах, предпочитает хранить ее внутри тела, где расход воды легче контролировать. Но что именно представляет из себя слизь?

Данный вопрос является центральным для этой книги, однако на него, к моему удивлению, очень сложно найти ответ. Лишь отдельным вариациям слизи дано однозначное определение, а более широкого толкования этот крайне многогранный материал все время избегает. У слизи нет четкого прототипа, она, в зависимости от происхождения и функции, прячется за рядом псевдонимов, таких как гель, биопленка, растительный клей, гликокаликс, а также, в зависимости от среды обитания, называется биологической почвенной коркой или морским снегом. Легко ли здесь разобрать сходства и отличия? Даже в научных публикациях слизистые вещества огульно называются слизью без учета их внутреннего молекулярного строения.

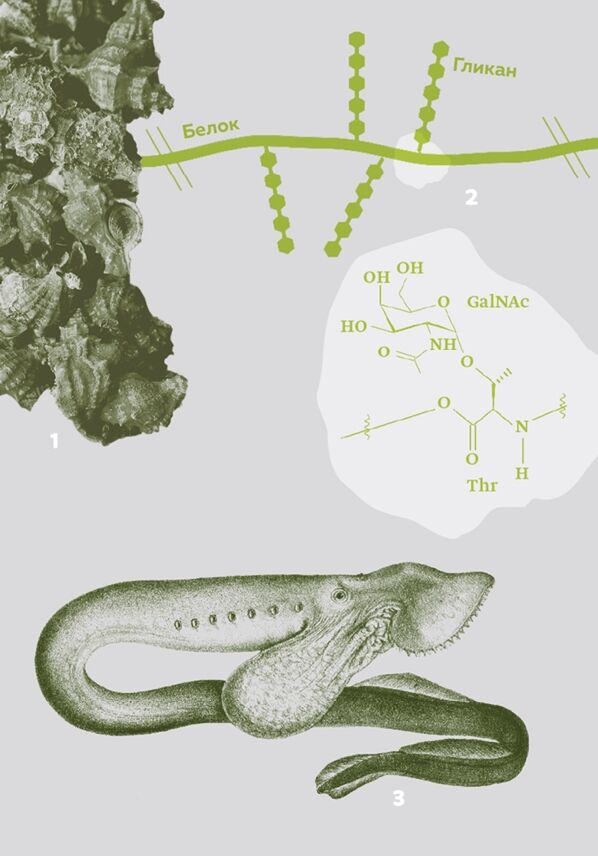

Рисунок 9. Брюхоногие моллюски иглянки (Hexaplex trunculus) производят пурпурный краситель (1). Схема молекулы муцина в соединении с молекулой сахара. Изображение сильно увеличено (2). Самец миноги вида Geotria australis с увеличенным горловым мешком во время брачного сезона (3)

Какое же из определений должно лечь в основу этой книги? Этот вопрос долго занимал меня. В конце концов я решилась на обширное определение. Для конкретных гипотез и суждений некоторые биологические слизи слишком мало изучены. Однако в этой книге речь должна идти не столько о физических особенностях слизи, сколько о ее многогранности, ее разных функциях и ее колоссальном значении. Если коротко, то все, что выглядит как слизь, ведет себя как слизь и с точки зрения науки считается слизью, уместно упомянуть в этой книге. В ходе исследования, правда, проблема отсутствия единого определения слизи была вытеснена другой, не менее мучительной проблемой: как из огромного множества восхитительных слизей выбрать лишь несколько примеров для подробного рассмотрения?

В годы исследования мне казалось, что я попала в мир, придуманный Дж. К. Роулинг, не только для Гарри Поттера, но и для таких волшебников, как Ньют Саламандер, считающих, что существуют только ограниченные люди, но не странные существа. А если вы хотите познакомиться с кем-нибудь из милых зверушек поближе, то вы должны знать, где искать, и, например, заглянуть в потертый кожаный чемодан Саламандера. Чемодан оказывается порталом в другой мир. В его глубинах открываются разные среды обитания, от степи до пустыни. Эти места населены удивительными животными, такими как графорн – саблезубый тигр со слизистыми щупальцами, птица-фвупер розового цвета или большеглазый лунный теленок. Для меня проводником к моей собственной terra incognita был не старый чемодан, а слизь.

Определение слизи такое же непонятное, как и само вещество, однако название указывает на важные отличительные признаки. Слизь как вещество чаще всего встречается на пограничных пересекающихся поверхностях организма.

Слизь можно найти внутри нашего организма и организмов других живых существ, а также на контактных поверхностях организма с внешним миром. В окружающей среде она находится на пересечении таких сред обитания, как воздух, земля и вода. В этом случае слизь контролирует их взаимодействие и при этом выполняет три важнейшие функции. В качестве смазки она способствует наиболее легкому и беспрепятственному контакту. При этом в качестве склеивающего материала она этот контакт стабилизирует. Улитки, например, задействуют обе функции: они могут ползти вверх по стене, крепко к ней примыкая. Слизь также незаменима в качестве фильтрующего барьера на таких пограничных поверхностях, как, к примеру, стенка кишечника. Там слизь контролирует обмен между тканями и внешним миром. Как ей это удается?

«Слизь – это скорее свойство вещества, чем само вещество», – говорит микробиолог Ганс-Курт Флемминг. Слизи как свойству присуща вязкость, текучесть и клейкость. Такая характеристика основана на внутренней структуре слизи как гидрогеля. Само название дает подсказку: содержание воды в гидрогеле очень высокое и может достигать девяноста девяти процентов массы геля. «Таким образом, слизь – это просто твердая вода», – говорит Флемминг. Общее правило гласит: вне зависимости от (особенностей) консистенции, абсолютное большинство слизей являются гидрогелями. Мезоглея в теле медузы, например, превращается в некое желе за счет переплетающихся эластичных волокон. В данной книге слова «слизь» и «гидрогель» в основном синонимичны.

То, как проявляет себя отдельный вид слизи, зависит от строения и точного состава, особенно в двух основных компонентах: воды и трехмерной ячейки, которая эту воду укладывает в молекулярные цепочки. Цепочки состоят из полимеров – длинноцепочечных молекул, переплетающихся между собой. Особенной является их способность удерживать чрезвычайно много воды, образуя таким способом гидрогель. Если слизистый слой неполноценен, то здоровый организм может обеспечить пополнение, которое беспрепятственно присоединяется к уже имеющемуся гелю и тем самым заполняет дыру в барьере. Часто происходит так, что и без того многогранная слизь меняется в зависимости от потребности. В таком случае для лучшей защиты в ход пускаются антимикробные активные компоненты и иммунные клетки. Улитки, в свою очередь, оставляют в своем слизистом следе привлекательные компоненты для потенциальных партнеров для спаривания. Впрочем, сам материал тоже может быть изменчивым. К примеру, слизистые барьеры в женских половых путях в ходе менструального цикла становятся то тоньше, то толще, поэтому сперматозоидам нужно выбрать правильное время, чтобы проникнуть внутрь.

В природе слизь, несмотря на свое якобы хлипкое строение, может быть крайне стабильной. Следы отдельных видов улиток в зоне приливов можно обнаружить даже несколько недель спустя. Такая стабильность позволяет биологическим слизям создавать полноценные жизненные пространства на земле и в воде. Аналогично и для организма: особенность гидрогелей состоит в том, что они из-за высокого содержания воды и трехмерной клетки соединяют в себе свойства жидкостей и эластичных твердых материалов, которые, подобно резине, сразу после деформации принимают свой былой облик.

Эта так называемая вязкоупругость входит в характеристику слизистости, при которой вода течет, но сдерживается эластичными нитями в рамках молекулярной цепочки. Сам организм может регулировать такое поведение, делая гель более или менее вязким, то есть меняя толщину барьера. Подобная изменчивость, безусловно, вводит многих ученых в заблуждение, а способность слизи непредсказуемо реагировать под влиянием биологических стрессовых факторов и вовсе служит источником постоянной головной боли для специалистов.

28 августа, 38° 25´ с. ш…

Поймал на крючок катрана. Его глаз – самое красивое, что я когда-либо видел. Бледные серо-зеленые зрачки, сияющие, однако, как драгоценный камень, сапфир или берилл. А край радужной оболочки – темный.

ЧАРЛЬЗ ДАРВИН о самке акулы, 1832

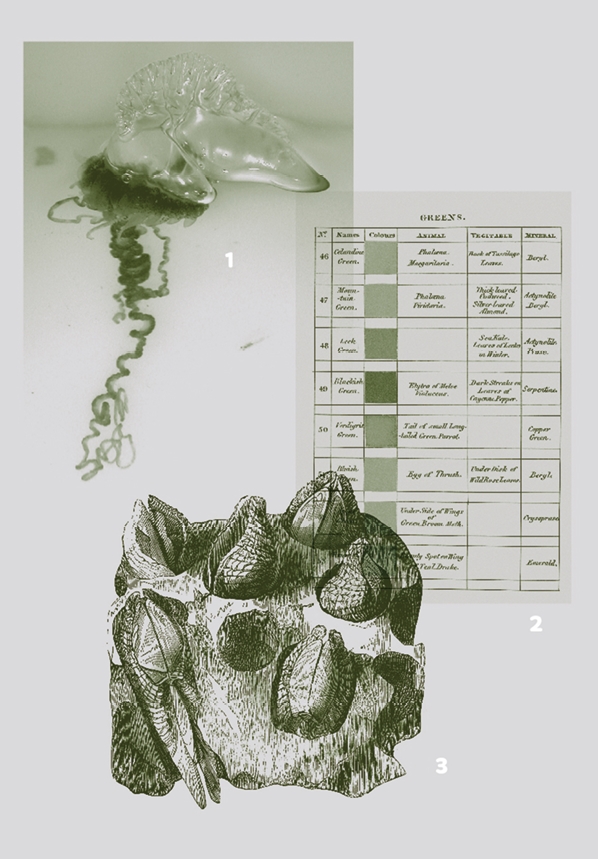

Рисунок 10. Португальская галера, очень ядовитая медуза вида Physalia physalis (1). Классификация цветов Вернера для художников и ученых 1814 года (2). Моллюски обыкновенные камнеточцы (Pholas dactylus) прячутся в скалах (3)

Сравните: вода в своем поведении очень стабильна. Она не становится более плотной или жидкой от одного касания. Поведение гидрогелей, наоборот, зависит от того, как долго и интенсивно на них воздействуют определенные силы. Именно это делает их в качестве смазки, клея или барьера такими многогранными, хотя технически они в основном состоят из воды. Материаловеды были бы рады подробнее исследовать гидрогели и на их примере изобретать новые технологии, однако поведение вязких слизей зачастую оказывается слишком сложным. Почему бы нам в таком случае не рискнуть и не попробовать описать то, что едва ли поддается пониманию?

В октябре 1836 года Чарльз Дарвин вернулся из своего кругосветного путешествия обратно в Англию. Некоторые сокровища в его чемодане, например, препарированные рыбы и птичьи шкурки уже потеряли одно важное достоинство – свой цвет. На теле каракатицы можно увидеть радужные переливы, однако после смерти и консервации от нее остается лишь бледное желе с мутными глазами. Ученые-натуралисты сталкивались с проблемой того, что великолепие натурального окраса определенных существ нельзя было ни проанализировать, ни показать публике у себя на родине.

В связи с этим в начале XIX века немецкий геолог Абрахам Готтлоб Вернер впервые создал единую классификацию цветов, впоследствии дополненную шотландским художником Патриком Саймом. Для более точного сравнения цветá распределены по палитрам и тонам, а также дополнены примерами из мира природы. У Чарльза Дарвина также была эта книга, и он использовал ее, чтобы описать глаз мертвой акулы. Дарвин остановился на цвете verdegris – сине-зеленый цвет волнующегося моря, – что для науки не такое уж точное описание. Таким образом, лучше ориентироваться на классификацию Вернера, который описывал его как изумрудно-зеленый с большим содержанием берлинской лазури и легким касанием белого. Такой окрас характерен для длиннохвостых попугаев. И все же Дарвин по ошибке написал verdegris, или, возможно, просто не стал пользоваться номенклатурой цветов из книги?

Аналогичной классификации для слизи не существует. Даже если бы она и существовала, то представляла бы собой пятьдесят оттенков прозрачности, от молочно-белого до зеленовато-белого, если следовать Вернеру. Разумеется, существует ряд известных исключений. К примеру, желтая слизь пурпурных улиток становится при ярком солнечном свете темно-фиолетовой. Тысячи моллюсков были убиты в Древнем Риме, а затем и при европейских королевских дворах ради имперских пурпурных мантий (№ 40 у Вернера). Такая же участь постигла моллюсков вида обыкновенный камнеточец Pholas dactylus. Эти существа с помощью своей удлиненной ракушки проделывают дыры в камнях, чтобы скрываться в них на протяжении всей жизни. Тем не менее римляне нашли их и устроили пир, описанный Плинием. Рты, руки и одеяния гостей светились в темноте, потому что были испачканы биолюминесцентной слизью. Какое веселье!