Полная версия

Топонимические древности Санкт-Петербурга и его пригородов. Топонимия земель Приневья до основания Санкт-Петербурга

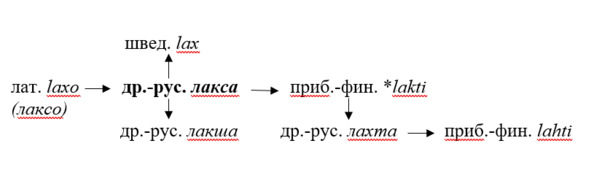

Рисунок 1.4. Схема образования др.-рус. лахта и лакша

Архаичночность топонима лакша подтверждается такими топонимами как «Лолокша в Лахте» (с. 2—151) и «Сиголакша» на Свиной Лахте (с. 2—151) Никольского Сердовольского погоста (см. табл. 1.3), в которых более древнее слово лакша «бухта» соседствует с более поздним лахта «бухта».

1.6.Мойка (Мья, Мойка, река)

Мойка (др.-рус. Мья, Мойка от мыть) – река, правый рукав реки Фонтанки, впадающий в Большую Неву, образуя Адмиралтейский остров, исторический центр Санкт-Петербурга (Новая Голландия, Площадь Труда, Адмиралтейство, начало Невского проспекта, Дворцовая площадь, Марсово поле, Летний сад и др.). Длина реки – 4,67 км, ширина до 40 м, наибольшая глубина до 3,2 м.

До основания города река носила название Муя, в 1719—1797 годах официальное название Мья. Современное название Мойка, вытеснившее прежнее, появилось в 1726 году.

Существуют две версии происхождения названия реки Мойка. По первой – река называется Мойкой потому, что на берегах реки в петровские времена существовали общественные бани.

По второй – река сначала называлась Мья или Муя (Muja), происходя от ижорского или древнего финского слова «мую», которое переводится как «грязь», «слякоть». То есть просто – мутная, грязная речка. Название Мойка появилось как переосмысленный вариант труднопроизносимого слова «Мья».

Автор книги «Предыстория Санкт-Петербурга. 1703 год» (2004 год). Шарымов А. М. высказывал сомнения в существовании слова muja «грязь» в карельском и финском языках:

«Надо сказать, с гидронимом этим все не так просто.

В древнекарельском, скажем, языке вовсе нет слова «muja» в значении «грязный», «темный». Слово «muja» означает в нем множество понятий – от «цвета» и «жернова» до «камня, которым точат ножи» и «пробовать на вкус».

Аналогична картина и в древнефинском.

Понятие же «грязь», «грязный» обозначается словами «muda», «muta» (как не вспомнить тут наше слово «мутный»! ).

Любопытно, что Сергей Мызников никак не прокомментировал этот случай. И уж коль скоро специалист прибег тут к скромной фигуре умолчания, то я, не будучи знатоком древнекарельского или древнефинского, предпочитаю только обозначить проблему, но в дальнейшие рассуждения не пускаться…» [68].

Может быть, после этого стали писать, что слово «muja» имеет ижорское происхождение. Грязь по-фински lika, muta, saasta, kura, loka, likaisuus. Аналогично и в других прибалтийско-финских языках. Нет оснований утверждать, что в ижорском языке существовало особое слово muja «грязь».

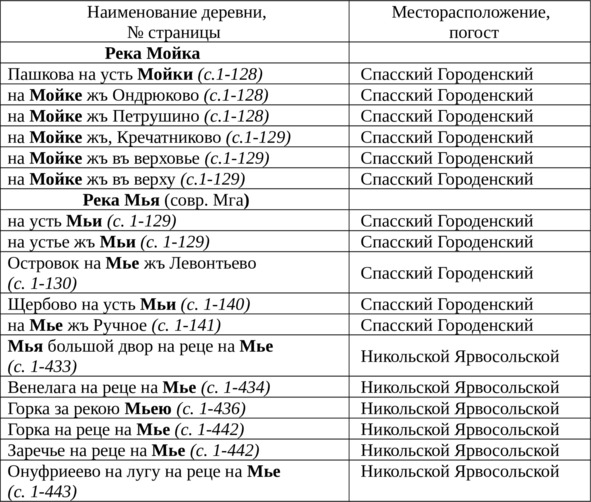

Интересно, что в «Переписной книге Водской пятины 1500 года» современная река Мойка не упоминается, т.е. она либо рекой не считалась, либо на ней не было поселений (затопляемая зона), но были две другие реки, одна из которых называлась Мья, а вторая Мойка (см. табл. 1.5).

Река Мья ныне называется Мга (с 1727 года), а река Мойка сохранила свое название до нашего времени. Они расположены рядом друг с другом и впадают в Неву по левому берегу. В ПКВП они даже упоминаются на одной странице 129 (см. табл. 1.5). То, что среди топонимов Мойка, приведенных в табл. 1.5, нет топонимов Мойка (Санкт-Петербург), а речь идет только об одной реке Мойка видно из названий деревень, которые начинаются с оборота «на Мойке жъ…» после деревни Пашкова на усть Мойки (с.1—128). На реке Мга расположена деревня Муя (фин. Muja) по ПКВП она называлась «деревня Мья большой двор на реце на Мье» (с. 1—433) (см. табл. 1.5). Рассмотрим этимологию их названий.

Таблица 1.5Гидронимы Мойка и Мья по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

Этимология гидронима Мойка

По нашей версии название реки Мойка происходит от слова мойка (мыть) и связано с мойкой овечьей шерсти в реке.

По Словарю Даля: «МОЙКА ж. умыванье, мытье, стиранье, полосканье, чистка водою, действ. по глаг. мыть. У нас седни мойка, смол. стирка. || Прачка, женщина для стирки белья. || Водомоина, водороина или рытвина. || Место и устройство на воде для мытья белья, холста, для мытья и просушки овечьей шерсти… Мойщица ж. работница на шерстомойке…» (Словарь Даля, статья Мойка).

Если сегодня слово мойка неразрывно связано с автомобилем, то еще во времена Даля В. оно устойчиво ассоциировалось с мойкой овечьей шерсти.

Мойка шерсти важная и обязательная операция в процессе производства шерстяных изделий. Использовались разные способы мойки шерсти. Приведем два из них.

Николаев А. И. в книге «Основы шерстоведения» (1949 год) следующим образом описывает мойку шерсти: «Шерсть холодной мойки получается после промывки грязной грубой шерсти в холодной воде рек или других водоёмов. Обычно для этого употреблялись особые сооружения по типу плотов со специальными углублениями в них в виде ящиков. Такие плоты ставили по середине реки и в них прополаскивали грязную грубую шерсть. Очень сильно загрязнённые шерсти предварительно замачивали в такой же воде в отдельных баках, с последующим прополаскиванием в реке на плотах. Вымытую таким способом шерсть просушивали здесь же на берегу реки на воздухе. Для этого вымытые руна развешивали на проволоках или на верёвках, натянутых на вертикальных стойках (сушка на вешалах)» [34]).

Словарь Брокгауза сообщает, что «В России почти исключительно применяют способ мойки перегоном, заключающийся в следующем: в озере, реке или другом водоеме делают ход, огражденный с боков дощатыми щитами и имеющий 3—4 аршина ширины, 10—11 саженей длины и 3—4 фута глубины (чтобы овцы не доставали дна ногами). Овец перегоняют раза 4—6. С концов хода стоят люди с костылями и помогают обессиленным овцам. Если берег крут, то ставится деревянный небольшой спуск» (Словарь Брокгауза, статья «Шерсть»). Последний способ предполагает достаточно большое производство по переработке шерсти, поэтому, вероятно, на реке Мойка использовался первый метод. Стояло несколько плотов, использующихся для мойки шерсти, от чего река и получила свое название.

Этимология гидронима Мья

Мы не можем согласится с утверждением, что река Мойка (Санкт-Петербург) в древности была грязной за что и получила свое название Мья (фин. «грязная»). В реке Мойка проточная вода, которую подпирает течение Невы в истоке и затягивает ее в устье. Экология в прежние времена была в ней также как и в Неве нормальная. Грязною Мойка стала в петровские времена, когда в нее стали сбрасываться канализационные стоки и другие отходы.

Грязной нельзя назвать и другую реку Ореховского уезда, носившую название Мья – современное название Мга (см. табл.1.5), также как и соседнюю – реку Мойка.

Автор книги «Легенды и мифы пригородов Санкт-Петербурга» (2001 год) Синдаловский Н. А. приводит следующие легенды о происхождении названия реки Мга: «Вообще этимология топонима Мга не вполне понятна. Одни производят его от финно-угорского „рыхлая земля“, другие – от ижорского „баба“, третьи, как утверждает авторитетнейший знаток живого великорусского языка Владимир Даль, – от русского „сырой, холодный туман“ или „мгла“. Так или иначе, на фоне такой неопределенности среди местных жителей бытует своя, доморощенная этимология. Мга – это инициалы Марии Григорьевны Апраксиной, личности, впрочем, довольно мифической. В роду Апраксиных женщины с таким сочетанием имени и отчества, похоже не существовало» [52].

Как видите, версия этимологии названия реки Мья (Санкт-Петербург) отличается от этимологии реки Мья (Мга).

По нашей версии, Мья – это отглагольное существительное со значением «мойка», образованное от др.-рус. глагола мъю «мою» (1-е лицо: ед. ч. от мыти).

Древнерусское слово мъю «мою» зафиксировано в «Полном церковнославянском словаре: (со внесением в него важнейших древнерус. слов и выражений)» протоирея Григория Дьяченко (1900 год) [40]. Подчеркнем, что словарь «со внесением в него важнейших древнерус. слов и выражений».

В «Этимологическом словаре славянских языков» под редакцией академика О. Н. Трубачева (1994) в статье *myti [мыти] есть примеры слов «муйа» и «мью» (с мягким знаком): «…муйа „мыть“, муйа се „мыться, умываться“ (Стоиков. Банат., 144) …мыть, мью „мыть“ (Словарь вологодских говоров, 5, 14)…» [71, с. 76]. Напомним, что Мойка называлась Муя или Мья.

Кроме того, вспомним, что буква ы представляет собой диграф = ъ + i (и), поэтому ст.-слав. мыти, мыю может быть записано как мъию.

В процесс падения редуцированных (XI—XIII вв.) звук [ъ] в слове мъю, находящийся в сильной позиции, перешел в гласный полного образования [о]: мъю -> мою ([ъ] -> [о]). От мою с помощью суффикса -к- образовано слово «мойка» – место для мытья, стирки (ср. строю – стройка, вырубаю – вырубка, топлю – топка).

Процесс падения редуцированных закончился в XIII веке, но в диалектах на ряду с мою еще долго сохранялся древняя форма мъю. Этим объясняется появление названия реки Мойка в Санкт-Петербурге – Мья в XVIII веке, что связно с миграцией населения в связи со строительством города. Примером сосуществования в древнерусском языке форм слова разных временных периодов может служить название реки Ижора, но на ряду с ним до начала XVIII века существовало и древнее название Ижера.

Мойка в Санкт-Петербурге получила свое название от того, что в ней стирали белье жители города для чего строили специальные мостки. Сейчас трудно представить масштаб такой стирки при отсутствии в городе водопровода и канализации. Тысячи людей собирались на Мойке от ее истока до устья для стирки белья и от этого вода в ней была грязной.

1.7. Черная (река)

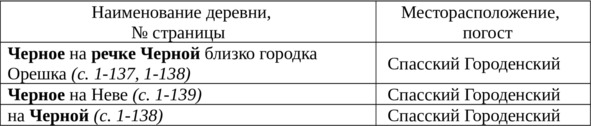

Черная речка. В Корельском, Ореховском и Ладожском уездах Водской пятины по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» зафиксирована только одна река с названием Черная (см. табл. 1.6).

Таблица 1.6Гидроним Черная (речка) и топоним Черное по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

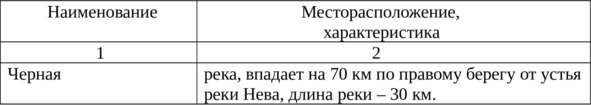

Река с тем же названием Черная существует и сегодня – это правый приток Невы в 70 км от устья, длинной 30 км.

В настоящее время на Карельском перешейке и южнее его достаточно распространенным названием рек является название Черная (Черная речка).

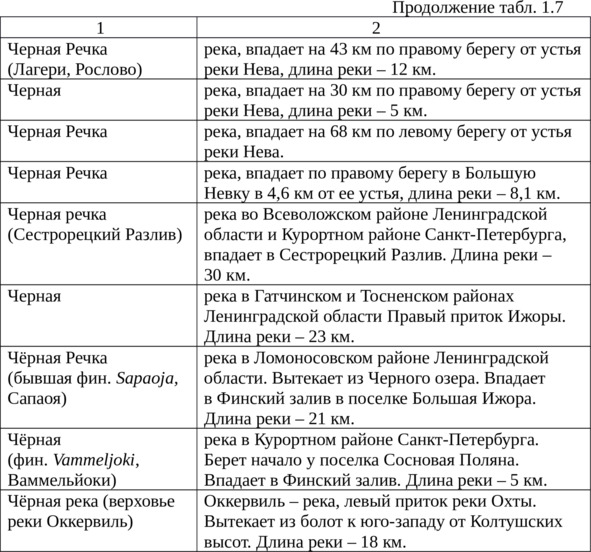

Приведем далеко не полный список рек с названием Черная, существующих в настоящее время на Карельском перешейке и южнее его (см. табл. 1.7).

Таблица 1.7Реки с названием Черная, существующие в настоящее время на Карельском перешейке и южнее его

Кроме того, в июле 1864 года указом Александра II был переименован ряд Черных речек на территории Санкт-Петербурга, получившие свои современные названия Смоленка, Волковка, Монастырка, Екатерингофка.

Это название рек связано с темным, коричневатым цветом воды, содержащей в своем составе большое количество железа.

По всей видимости, реки стали называться Черными (по цвету воды) в петровские времена, когда вся Россия строила свою новую столицу Санкт-Петербург и в Приневье хлынул поток переселенцев, для которых темный цвет воды рек дал основание называть их Черными.

2.Воздвиженский Корбосельский погост

2.1.Корабсельки (Корбоселька, погост)

Погост Воздвиженский Корбосельский по реке Каменка граничил с Городенским погостом, по рекам Охта и Сярка (Оккервиль) – с Келтушским погостом, на западе границей с «Немецкой землей» служила река Сестра. На севере погост граничил с Куйвошским погостом (см. Прил., рис. П2.1). Центром погоста было село Корбоселка, которое ныне называется Корабсельки.

Корабсельки (др.-рус. Корбоселка, фин. korpiselkä) – деревня в Бугровском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области. В разное время деревня называлась: Корпселькя, Корписельки, Корбосельки, Корпселка, Кориселки, Карпсельки, Корпселки.

Единственная существующая версия этимологии деревни Корабсельки производит ее название от фин. korpi «густой лес», selkä «гряда», в целом korpiselkä «лесистая гряда».

«Переписная книга Водской пятины 1500 года» сохранила нам архаичное название деревни Корабсельки (см. табл. 2.1), которое писалось как Корбоселка, Корбоселька, Карбосельска. Общее количество деревень, содержащих в своем названии слово Корбоселка, было 9, а само название Корбоселка – это, по всей видимости, название данной местности (хороним), а также центрального села (погоста), от которого и дано название всему погосту – Воздвиженский Корбосельский. Топоним Корбоселка встречается только в Воздвиженском Корбосельском погосте.

Этимология топонима Корбоселка

Начнем с того, что погост Корбосельский на севере граничил с Куйвошским погостом, в котором существовало производство железа, для которого необходимы железная руда и древесный уголь, который по латыни называется carbo «уголь».

Таблица 2.1Топонимы Корбоселка/Карбоселка по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

По нашим исследованиям в V—XII вв. на Карельском перешейке существовали три крупных центра по производству и переработке железа, технологически связанные между собой: добыча (ройка) руды в Передней Кореле в районе деревни Ровда (фин. Rautu) Васильевского Ровдужского погоста (совр. Сосново); производство угля в Корбосельском погосте; производство (варка) железа и изготовление изделий из него – в районе деревни Куйвоша Ивановского Куйвошского погоста (совр. Куйвози).

По существу, в V—XII веках на Карельском перешейке существовало мануфактурное производство железа и изделий из него, суть которого состоит в производственной кооперации на основе разделения труда. Мануфактурное производство железных изделий на Карельском перешейке в Куйвоше, существовавшее в V—XII вв., можно считать «Первой русской мануфактурой» [56].

Производство железа и изделий из него сохранялось на Карельском перешейке почти до XX века: в Сосново работал Металлоплавильный завод «Сумпула» (1897 г.), а в Гарболово (рядом с Куйвози) – Чугунолитейный завод (1885 г.) и Угольный завод (1896 г.).

По нашей версии, Корбоселка (Корбоселька) – топоним-композит, первая часть которого корбо- от лат. carbo «уголь», а вторая – др.-рус. формант -селка (см. Прил. П1.2).

Таким образом, Корбоселка (Корбоселька) – гибридный композит от лат. carbo «уголь» и праслав., др.-рус. селка «село, сельцо» – угольное село (сельцо), в котором жгли древесный уголь и/или жили углежоги.

Возможно, что Корбоселка называлась Корбосельск, т.е. была городом (см. Прил. П1.7) о чем свидетельствует название деревни «на Карбосельске Волково Ортемово» (с. 1—211) в Воздвиженском Корбосельском погосте. Об этом писал Неволин К. А. в 1853 году: «Селенiе, отъ которого именовался погостъ, въ Писц. кн. 1500 г. называется или «Карбосельскъ или Корбоселка» [32, с. 129]. Вероятно, название Корбосельск по каким-то причинам не прижилось, но село Корбоселка оставалось центральным селом Воздвиженского Корбосельского погоста.

2.2.Сестра (Сестрея, река)

Сестра (др.-рус. Сестрея, швед. Systerbäck, фин. Rajajoki, Siestarjoki) – река на Карельском перешейке, вытекает из болот в районе поселка Лесное и впадает в искусственное водохранилище – озеро Сестрорецкий Разлив, сливаясь с Черной речкой. Первоначально впадала непосредственно в Финский залив в нескольких километрах к северу от Сестрорецка, в районе нынешнего устья реки Малая Сестра. Позднее русло было отведено в сторону Сестрорецка для нужд Сестрорецкого оружейного завода. Длина реки – 74 км. На реке расположен поселок Белоостров и железнодорожная станция с тем же названием (см. Раздел 2.3).

Финское название реки Siestarjoki производят от фин. siestain «черная смородина» и joki «река», «Смородиновая река» или «Смородинка», ее второе финское название Rajajoki от фин. raja «граница», joki «река» – «Пограничная река». Шведское название Systerbäck – от syster «сестра» и bäck «ручей, поток, река». В «Ореховском мирном договоре 1323 года» между Швецией и Новгородом на латинском языке река Сестра называется «amnem Sester» [8].

Река Сестра впервые упоминается в «Ореховском мирном договоре 1323 года» при описании границы между Швецией и Новгородом:

«…а розвод и межя от моря река Сестрея, от Сестрее мох, середе мха гора, оттоле Сая река, от Сае Солнычныи камен, от Солнычнего камени на Чермьную Щелю, от Чермной Щелье на озеро Лембо, оттоле на мох на Пехкей, оттоле на озеро Кангас иерви, оттоле на Пурноярьви, оттоле … /на/ Янтоярви, оттоле Торжеярви, оттоле Сергилакши, оттоле Самосало, оттоле Жити, оттоле Кореломкошки, оттоле Колемакошки, оттоле Патсоеки, оттоле Каяно море…» [36].

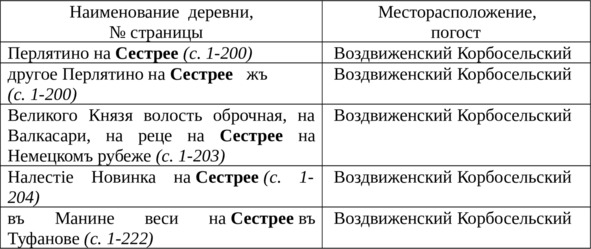

Река Сестра упоминается и в названиях деревень в «Переписной книге Водской пятины 1500 года» (табл. 2.2).

Таблица 2.2Гидроним Сестра по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

Достаточно распространенной является версия о том, что название реки Сестра имеет финское происхождение. Так, академик Грот К. Я. в статье «Замѣтка о названiяхъ мѣстъ» (1867—1885 гг.) писал: «Древнѣйшее названіе этой рѣки, финское – Siestarjoki, отчасти еще и теперь употребляется рядомъ съ болѣе извѣстнымъ Rajajoki, a уже отъ финскаго произошли русское и шведское, сходныя по звукамъ названія; по-фински же siestain зн. Черная смородина. (Альквистъ)» [16, с. 197].

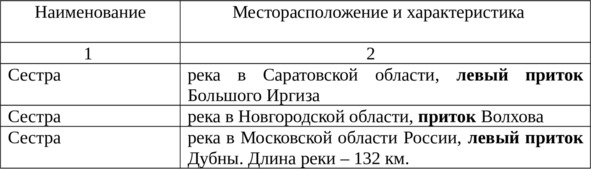

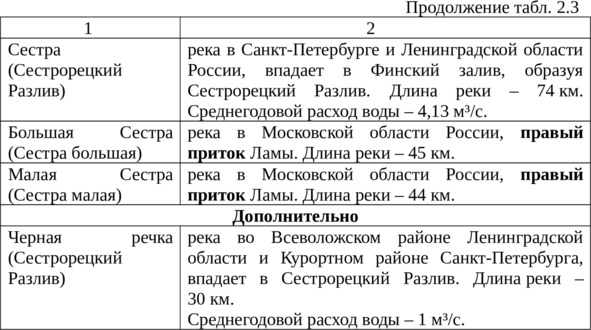

Однако, есть не менее очевидная, альтернативная версия, высказанная М. Фасмером, который считает, что название реки Сестра «Этимологически тождественно слову сестра́, первонач. „сестра по отношению к главной реке“. Ср. также названия рек Брат, Сестреница и др. … Название реки Сестра́, к сев. от Ленинграда, Кипарский (ВЯ, 1956, No5, стр. 137) пытается объяснить из фин. Siestarjoki, буквально „Смородинка“, но я не могу установить, действительно ли существовал этот фин. гидроним или это лишь теоретическая реконструкция. Мне кажется многозначительным тот факт, что на территории фин. языка нет ни одного названия реки или озера, образованного от siestar, siehtar и т. п. Я не знаю также местн. [ных] н. [азваний] с этим элементом» (Словарь Фасмера). В подтверждение М. Фасмер приводит ряд рек с названием Сестра, имеющих славянское происхождение, которые мы для наглядности свели в табл. 2.3 и добавили к ним некоторые характеристики.

Таблица 2.3Гидронимы Сестра на территории России

Кроме реки Сестра (Сестрорецкий разлив) в России имеется еще 5 рек с названием Сестра, которые являются притоками других рек, что подтверждает мотивировку этимологии гидронима «Сестра» по версии Фасмера – «сестра по отношению к главной реке».

А что же с рекой Сестра на Карельском перешейке? Рассмотрим гидрологию реки Сестра.

Резников А. И. в работе «Сестрорецкий Разлив» (2005 г.) следующим образом описывает гидрологию реки Сестра: «До начала XVIII в. озера Сестрорецкий Разлив не существовало, река Сестра текла от нынешнего Белоострова на юг, принимала в себя воды р. Черной, делала в районе нынешней Тарховки крутой поворот почти на 180° и далее текла на север, впадая в Финский залив в районе нынешнего санатория „Дюны“. Такая ситуация зафиксирована на наиболее подробных шведских и русских картах конца XVII – начала XVIII вв., две из которых приводятся ниже…» [44]. Фрагмент одной из них (русской карты) приведен на рис. 2.1.

Рисунок 2.1. Изображение низовьев Сестры на карте «Географический чертеж Ижорской земли Адриана Шонбека, 1705 г.» [12]

На приведенном на рис. 2.1 фрагменте карты видно, что до XVIII века Сестра и Черная сливались в одну реку на месте современного Сестрорецкого Разлива, при этом по всем обычным признакам (протяженность и водность, см. табл. 2.3) Черную следует признать притоком Сестры: среднегодовой расход воды реки Сестра – 4,13 м³/с, реки Черная – 1,0 м³/с, длина Сестры – 74 км, Черной – 30 км. «Однако существуют и обратные примеры: существенно более водная река Ока считается притоком реки Волга; а далее притоком Волги считается гораздо более водная Кама; притоком реки Енисей считается Ангара, которая в месте слияния имеет вдвое большую водность; более водная Очаковка считается притоком реки Раменки и т. д. Также приток обычно отличается иным направлением долины» (Википедия). Таким образом, возможен вариант того, что Сестра считалась притоком Черной. В пользу этой версии говорит конфигурация места слияния Сестры и Черной (см. рис. 2.1). Логичнее считать русло реки, после слияния Сестры и Черной, продолжением Черной, а Сестра примыкает к ней сбоку, чем продолжением русла Сестры, меняющим свое направление на 180 градусов. Вероятно, такая естественная логика и была закреплена в названии реки – Сестра, «сестра по отношению к главной реке», в нашем случае по отношению к реке Черной. Однако при определении границы по «Ореховскому мирному договору 1323 года», которая проходила по реке Сестра, ее «продлили» до Финского залива, сделав, таким образом, Черную притоком Сестры.

2.3.Белоостров (Валкасаръ)

Белоостров (др.-рус. Валкасаръ, фин. Valkeasaari, швед. Walkisaari) – поселок, внутригородское муниципальное образование в составе Курортного района города Санкт-Петербурга. Поселок находится на севере Санкт-Петербурга на реке Сестра (см. Раздел 2.2). На его территории расположена железнодорожная станция Белоостров Октябрьской железной дороги (32 км) Выборгского направления («Санкт-Петербург – Выборг»).

По реке Сестра проходила граница между Швецией и Новгородом по «Ореховскому мирному договору 1323 года». До Второй мировой войны граница между Советским Союзом и Финляндией проходила также по реке Сестра. Станция Белоостров была приграничной, с финляндской стороны существовала станция Раяйоки (фин. Rajajoki от фин. raja «граница», joki «река», в целом «Пограничная река»). Отметим, что никаких островов на реке Сестра нет.

Считается, что название Белоостров является калькой с фин. Valkeasaari (от valkea «белый» и saari «остров») и согласно «народной этимологии», свое название Белоостров получил из-за того, что в конце мая – начале июня по берегам реки Сестра обильно цветет черемуха.

В картографии впервые встречается как Walkisaari на «Карте Ингерманландии: Ивангорода, Яма, Копорья, Нотеборга», составленной Бергенгеймом в 1827 году по шведским материалам по состоянию на 1676 год.

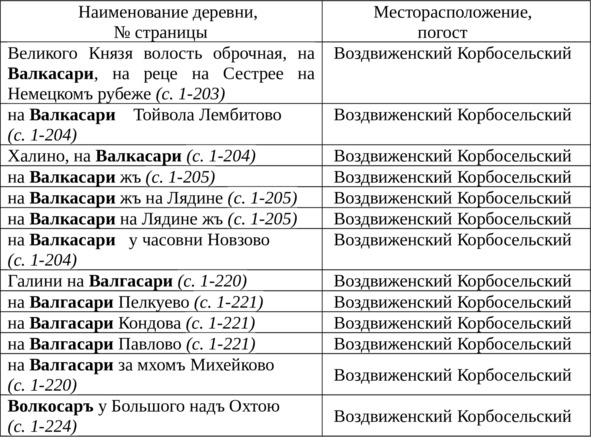

В «Переписной книге Водской пятины 1500 года» топоним Валкасаръ упоминается 13 раз, в том числе: 5 раз в форме Валгасари и один раз как Волкосаръ (см. табл. 2.4).

Таблица 2.4Топонимы Валкасаръ/Валгасаръ по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

Топонимы Волкосаръ и Валгасаръ, на наш взгляд, являются искаженными формами топонима Валкасаръ (чередования а//о, к//г).

По нашей версии, топоним Валкасаръ образован от двух слов: др.-рус. валка «валять [шерсть]» и др.-рус. форманта -саръ «ремесло, ремесленник» (см. Прил. П1.5), означая в целом ремесленника, производящего войлок и изделия из него (шерстобит, валяльщик).