Полная версия

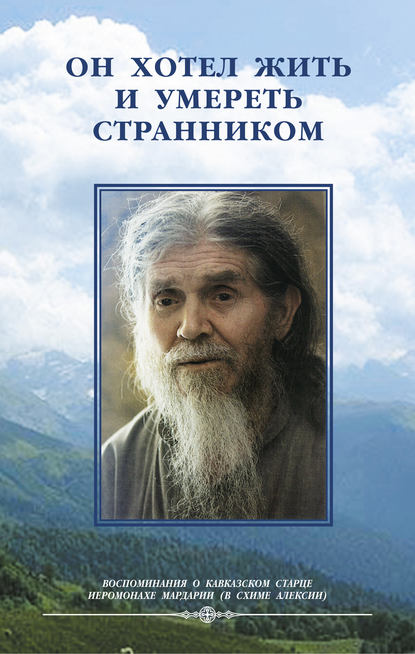

Когда открывается вечность. Старец архимандрит Ипполит

Двадцать третьего октября 1969 года, вскоре после приезда отца Ипполита, в Свято-Пантелеимоновском вспыхнул страшной силы пожар, который уничтожил более 70 процентов построек. Его зловещие следы на много десятилетий останутся в монастыре… Быть может, это была дьявольская месть за прорыв блокады Русского Афона.

– Все делали потом сами: и камни ворочали, и мешки с цементом на себе таскали, это сейчас рабочие штукатурят, – с облегчением посмотрел на нас пожилой иеромонах, отец Мартиниан. – И то, к примеру, надо окно сделать дверью. Вот и разбиваешь ломом старую кладку, да раствор подвозишь, опять же сам. А отец Ипполит еще успевал туристов водить по монастырю, экскурсоводом был. Но туристы в наш монастырь в то время наведывались только по праздникам. В обычные-то дни полстола братии было в трапезной. Ни паломников, ни трудников, никого…

Не от сладкой жизни пришлось сдать в многолетнюю аренду богатым грекам монастырские виноградники: ухаживать за ними было просто некому. Но от аренды появился доход, и хозяйство стало налаживаться.

Богослужения на Афоне – это неусыпные многочасовые бдения каждую ночь. После полуночи – служба, с утра – послушание, и так – всю жизнь. Однажды в разговоре с духовными чадами архимандрит Ипполит так отозвался о том времени: «На Афоне мы много трудились на послушаниях. Порой не хватало сил добраться до кельи. Часа два спали где-нибудь под деревом… Проснешься под утро, глянешь в небо – а там Матерь Божия благословляет. С радостью поднимаешься с земли и начинаешь молитву творить и работать».

По возвращении на родину отцу Ипполиту тоже не раз доводилось спать на земле, но русский чернозем совсем не такой теплый, как земля Афона. Спал он в России и под крыльцом, и на голых досках под худой крышей, с которой струями лился на него дождь…

«Батюшка, – сочувствовали старцу рабы Божьи, – ведь у вас часто силы иссякали. Дни вы проводили в напряжении, в работе. А молиться по ночам – это ж так нелегко! Всего труднее в жизни – молиться…» И старец отвечал: «Когда плохо бывало, придешь на могилку к какому-нибудь подвижнику, отслужишь по нему панихидку, смотришь – и сила возобновилась. На Афоне ведь очень много святых мощей. И вот, когда приложишься к мощам, усталости не чувствуешь».

В беседах с людьми отец Ипполит вспоминал об афонской жизни так редко, как будто оберегал какую-то Божью тайну, глубоко скрытую в его сердце. Еще раз чуть-чуть приоткрылся: «На Афоне мне было очень тяжело… от влажного, сырого воздуха. Но как бы ни было мне там трудно, Силуан Афонский мне помогал».

Старец схимонах Силуан отошел ко Господу на Святой Горе почти за тридцать лет до того, как туда приехал иеромонах Ипполит. В 60-е годы он еще не был причислен к лику святых, но далеко не все афонцы верили в святость отца Силуана. Интересно, что отец Ипполит исполнял в обители святого Пантелеимона то же послушание, что и Силуан Афонский: оба были экономами в своем монастыре. Старец Ипполит Духом Божьим познал величие этого кроткого и молчаливого послушника Божьей Матери и стал молитвенно обращаться к нему за помощью.

Чудеса от мощей преподобного Силуана не иссякают, а умножаются с каждым годом. Один из насельников Свято-Пантелеимоновского монастыря, иеромонах, рассказывал нам о том, как благоухали честные мощи на крестном ходе, на груди игумена греческого монастыря Симонопетра. И все возрадовались духом, греки и русские. Много великих и малых чудес совершается на Афоне.

– Здесь благодать такая, что готов закончить жизнь мучеником, готов страдать и умирать, только бы не потерять этой Божьей милости, – умилился один из посвященных в сан монахов Пантелеимоновского монастыря. – Такой над тобою покров и защита, как будто бы переходишь в новую жизнь! Кто постиг эту тайну, тот всеми силами, превозмогая любую усталость, старается хранить и возгревать в себе эту благодать Святого Духа. Да, трудностей, знаете, у нас много было и будет. Но трудности – это гимнастика очищения. Помните Откровение Иоанна Богослова? «Вспомни свою первую любовь, будь ревностен и покайся!» И Господь тебя укрепит.

Наше знакомство с насельниками Свято-Пантелеимоновского монастыря начиналось с традиционного во всех афонских обителях угощения в архондарике (монастырской гостинице). Уставшим с дороги путникам преподносили холодную воду, лукум и ципуро (специальным образом приготовленный алкогольный напиток). Добрый древний обычай.

Дисциплина в русской обители строгая, даже суровая. Все здесь должны жить одним «общим житием», одной семьей, чтобы спастись в жизнь вечную. Но это – духовная дисциплина, которая закаляет волю ко спасению. Впрочем, многое обусловлено особенностями греко-славянских отношений, в разное время они были разными и остаются весьма непростыми. В 60-е, например, четверых монахов из СССР на первое время поселили не в братских корпусах, а в архондарике, вместе с туристами. Их чемоданы не один раз досматривали греческие полицейские, все по той же «причине», дескать, коммунисты приехали. Такой курьез… Один из четверки не выдержал трудностей первых месяцев и вскоре уехал обратно. Остались втроем: отец Ипполит, отец Досифей, отец Сергий. Все из Псково-Печерского монастыря.

…После полуночи по византийскому времени в обители возжигаются только лампады и свечи, меркнет электрический свет, и в ясную, безоблачную погоду на монастырь опускается переливающееся серебром покрывало неба. Сияющий путь из солнц и галактик как будто проходит через Афон. Считать звезды над Святой Горой так же бессмысленно, как песчинки на берегу моря. Южные звезды горят так ярко и близко, что небо в их серебряной вуали сливается с черным трепещущим морем в одну стихию.

Окутанный чудом остров погружается в молитвенный покой. Русские куранты с боем отсчитывают мгновения византийской ночи.

Игумен

Архимандрит Авель прибыл на Афон в феврале 1970-го, на три с половиной года позже отца Ипполита. В его сердце день этот не потускнел за давностью лет. Батюшка Авель говорил о нем с особенной мягкостью в голосе:

– Мы сразу же приложились к главе Великомученика Пантелеимона. Нас встретил игумен монастыря схиархимандрит Илиан, из глинских монахов, прозорливый старец. Он подвизался на Святой Горе c 1904 года. Игумен дал мне послушание: служить в Покровском храме на церковнославянском языке. А отец Ипполит тогда служил в нижнем, Пантелеимоновском, соборе для греков, на греческом. Келья у него была как раз в игуменском корпусе. В тот корпус я так и не перешел жить потом, до конца оставался в келье, которую мне предложил батюшка Илиан, старец этот святой…

После первой исповеди, в день приезда, он мне сказал: «Я, батюшка, вас не благословляю как игумен, а прошу: совершите, пожалуйста, сегодня литургию». Я-то с дороги, в пути, конечно же, ели-пили, хоть и постное, но, честно, не готов служить. Но отвечаю: благословите, отец Илиан. Ради послушания. Я уже был в сане архимандрита, может, он это учел, а, может быть, просто хотел посмотреть – «советские» служить умеют или нет? Но… нет-нет, это вряд ли, он-то все насквозь видел. И так сказал: «Мы все сегодня будем причащаться». Мало уж их оставалось, старичков, какие двигались. И молодые, конечно, пришли, как и мы, из Союза – отец Ипполит, отец Досифей. В день моего приезда вокруг Святой Чаши собрался весь монастырь. После причастия – не было ни дьякона, ни пономарей – я потреблял Святые Дары, а он, игумен, читал в алтаре благодарственные молитвы. Вдруг говорит мне: «Пойдемте, я вам ваше место сейчас покажу». Вывел меня на солею, а там рядом – трон игумена, резной, под балдахином, со ступеньками. «Это мое место, – кивнул отец Илиан. – А вот рядом стасидия – ваше место…» Старые монахи объяснили мне, что до революции это был трон наместника игумена. Игумен избирается пожизненно, а наместник – все время с ним и помогает во всем.

«Но находиться в стасидии вам будет некогда, – добавил отец игумен. – То в алтаре, то на клиросе…»

Между молитвой и послушанием потекло, склоняясь к закату, византийское время. Но пока существует мир, за каждым закатом приходит рассвет, и за заходом солнца – восход.

На холме, над морем, один богатый в мирской, прошлой, жизни монах построил дом, со временем обветшавший. Отец Авель и отец Ипполит вместе ходили к этому дому и рассуждали вслух: послал бы Господь благодетеля, отстроили бы дом, стали бы чаще приезжать в обитель гости и останавливались бы здесь, над морем.

Архимандрит Авель (Македонов):

– Отец Ипполит любил гостей, особенно редких, из России. Водил их по монастырю, показывал им все достопримечательности. Чай подавал. Ведь по понедельникам, средам и пятницам трапеза у нас была лишь раз, а паломникам кушать хотелось. Повар в монастыре был наемный (даже просфоры тогда мы покупали, некому было их печь), побудет на общей трапезе, да и уйдет. А отец Ипполит любил готовить и накрывать на стол, любил накормить людей. Еще он очень любил по огородам бродить: грядки, земля, хозяйство – все это было его.

Мы, случалось, отправлялись куда-нибудь вместе пешком, так он всю дорогу шел с дорожной палкой-посохом в руке. Говорят, потом он и в России так ходил.

Простой, прямой человек. И такой миролюбивый. Я никогда не замечал, чтобы он роптал или жаловался. «Я устал, мне тяжело», – таких слов от него не слышали. Хоть уставать-то было, в общем, от чего. Жизнь шла «на износ». У отца Ипполита в Пантелеимоновском соборе, правда, литургисали еще два грека и отец Гавриил, священники чередовались. Мы в Покровском служили и вовсе без перерыва, каждый Божий день. Вдвоем с отцом Досифеем, который приехал вместе с отцом Ипполитом из Псковских Печер (они были друзьями). Отец Досифей – Царствие ему Небесное! – подвижник и исповедник. Почему я так говорю? Я очень боялся, что он заболеет. Кроме него, на клиросе не было никого. А не состоялась бы хоть одна литургия, хоть одна за несколько лет, и греки тут же прекратили бы богослужение на славянском. Тогда в Греции прорвалась к власти хунта «черных полковников». Они свергли законного, Богом данного короля. Афонцы ничего хорошего от них не ждали. Это еще до моего приезда произошло. На Афоне по-прежнему поминали «благочестивого короля Константина и королеву Анну-Марию и весь королевский дом». Надеялись, что король вернется, что он уехал на время. А как было не надеяться? Ведь афонские монастыри и строились, и возрождались после пожаров на пожертвования византийских (позже русских) императоров и греческих королей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Инок Всеволод (Филиппьев). Ангел Апокалипсиса.

2

Константин Леонтьев, русский философ.