полная версия

полная версияЛетопись автопутешествия Москва – Владивосток – Москва

Неспешно добираемся до специально оборудованной смотровой с памятником покорителям Енисея. С неё открывается хороший вид на плотину, но это единственная смотровая точка. Все остальные пути к ГЭС перекрыты заборами с колючей проволокой и находятся под контролем камер и строгих охранников. Очень сложно представить себе масштаб плотины, даже когда ты на смотровой и рядом. Ещё сложнее – передать на фото. Она возвышается на 242 метра над водой, это четыре семнадцатиэтажки или высота МГУ. Гидроэлектростанция вырабатывает 6400 мегаватт, хватит для энергоснабжения примерно 900 тысяч квартир.

Слева от станции есть водосброс. Он служит для того, чтобы через ГЭС не нужно было сливать лишнюю воду, если водохранилище переполнится, – в этом случае энергия не вырабатывается, а вода просто проливается сквозь плотину. Водосброс – как защита от перелива в ванной, только гигантский. К нему уже можно подъехать, оценить мощь потока, даже пофотографировать вблизи сквозь сетку.

По дороге мы встречаем указатель «Гидроэнергетический музей», с трудом находим его, так как на картах его нет, а сам он находится в заведении, которое собрало все возможные современные и полезные слова, – «Учебно-производственный информационно-инновационный центр» РУСГИДРО. И самое большое разочарование – туда нельзя. Только с экскурсией по предварительной записи. Вот уж ничто не предвещало. Поскольку мы всё равно свернули в поселок Черемушки, решаем найти еду. Три часа дня, столовая закрывается перед нашим носом. Вообще, в поселке необычное ощущение другой эпохи, лет так на пятьдесят назад. Дома на берегу Енисея с видом на горы, доски почёта с лучшими тружениками, ленивое спокойствие, трусы на просушке во дворе на верёвках и огромные сосны у подъезда.

Но при этом – пять километров набережной с велодорожками и достойные бургеры в маленькой палатке, гордо и просто названной на карте «Фастфуд». К сожалению, мы поздно связались с человеком, который возит туристов на секретную точку с видом на СШГЭС на джипе, и не попали туда, а сами не нашли. С этой точки можно увидеть верхнюю часть плотины и водохранилище за ней. Зато, пока исследовали местность на наличие подъёма, нашли источник с питьевой водой, за которой ездят местные, и нам перебежал дорогу небольшой олень.

Возврат в Абакан на закате через поля Хакасии – услада для глаз, поэтому пара часов за рулём в кайф. Лёха завтра возвращается домой, а я пока не понимаю, грустно мне от этого или нет.

Ещё в Абакане замечены неуловимые круассаны. В девять утра их ещё нет, а в восемь вечера – уже нет.

Глава 22. Саяны

Сегодня я снова остаюсь один, Алексей улетает домой. Мы путешествовали вместе 12 дней. Расходы на жилье и бензин делить опять не с кем, и расчехлять карту приходится чаще. А между тем сегодня уже три недели, как я в пути. Даже не помню, чтобы так надолго уезжал, всё время был стандартный двухнедельный отпуск.

Прежде чем ехать в горы, немного прогуливаюсь по городу и нахожу по советам в интернете небольшой парк «Сады мечты». Вход в него стоит 200 р., и парк вполне окупает затраты. Это какой-то культурный шок и разрыв шаблона. На одном гектаре ландшафтного парка разместили 12 разных парковых стилей. В каждой детали чувствуется любовь к парку, чистота и аккуратность. Тут хорошо читать, качаться на красивых качелях, пить кофе за ажурным столиком и даже смотреть на макет Эйфелевой башни отдыхать головой и глазами. Неожиданно встретить такое в небольшом Абакане, городе с населением 160 тысяч человек.

Насытившись прекрасным, отправляюсь на встречу с горами – меня ждут Саяны. Трасса с превосходными видами на бескрайние поля идёт вверх, и на одном из перевалов открывается захватывающая дух панорама гор. С такой красотой за окном совсем не хочется спешить. Иногда еду даже ниже разрешенной скорости 50 км/ч, чтобы спокойно рассматривать окрестности. Виды потрясающие, и это сильно замедляет путь: приходится останавливаться на каждой смотровой и делать фото. Более того, это одна из немногих трасс, оборудованная нормальными стоянками, и – даже, даже! – иногда встречаются туалеты. В таком темпе проезжаю 230 километров от Абакана за 4,5 часа и прибываю в визит-центр природного парка «Ергаки». Я добавил его в маршрут, потому что нашёл статью про него в интернете. В любом случае мне хотелось побывать ещё в каких-нибудь горах, кроме алтайских.

В пути рождается идея для логотипа поездки, что-то вроде, как из авто выходят горы, реки, леса и т. п. Подробности обдумаю на досуге. Тут кое-где, метрах в ста, на горах лежит снег. Совсем мало, но есть. Неожиданно для меня, привыкшего к обычно изнывающей летом от зноя Москве. Когда смотришь на эти просторы, гигантские горы, приходит в голову что это и есть настоящая дикая и великая Россия, её природное олицетворение. Сюда надо автобусами возить на прокачку патриотизма. Мощь, величие и просторы. Куда там Кавказу и Алтаю. А воздух, воздух!

Неделю назад моя поездка в Ергаки была под угрозой. На сайте парка появилось предупреждение, что он закрыт из-за медведей. Особенно понравилась фраза «Если на вас в палатке напал медведь, сопротивляйтесь». Сегодня я как раз решил ночевать в палатке.

Рядом с визит-центром есть места под кемпы. Настил под палатку стоит 150 р. в день. Готовлю на газовой плитке ужин – тушёнку с макаронами, приехавшими со мной из Москвы, – и ложусь спать. Завтра буду бродить по горам, ловить дзэн и зайду в гости к медведям. Сейчас тут девять вечера, уже темно и холодно, градусов десять. Лежу, грею спальник.

Можно было закончить на этом дневной отчёт. Но в два часа ночи разразилась гроза и оказалось, что никакой пятизвездочный отель не идёт в сравнение с моими апартаментами. Даже в самой роскошной гостинице вам придётся встать с кровати, если вы намерены насладиться водными процедурами. А в моей палатке вам обеспечено принятие ванны прямо в постели, хотите вы того, или нет.

Хроника ночных событий:

03:00. Гроза и дождь. С двух часов ночи шарашит. Причём серьёзная такая гроза, и, прям, ливень. Хочется писать, но выходить нет ни малейшего желания.

03:10. Обнаруживаю, что палатка течёт. Заткнул дыры чем мог, начал подмокать спальник. Держусь на пенке.

03:15. Холодно чёт.

03:17. Противоэнцефалитный костюм, который лежал в углу, промок.

03:28. Дождь чуть стих, пописал, стало легче воспринимать действительность.

03:30. Протёр полотенчиком пол. Полотенчико мокрое, пол тоже.

03:35. Бегает вокруг какая-то страшная мышь, пугает меня. Это форменное безобразие: про медведя значит предупредили, а вот про мышь – нет.

03:36. Пока в машину не эвакуируюсь.

03:37. Сижу, жду пока кончится дождь.

03:37. Или рассветёт.

03:40. Пока вертелся, сел жопой на мокрый костюм.

03:40. Теперь жопа мокрая.

03:41. По ощущениям – меньше восьми градусов (впоследствии окажется, что пять). Вообще, в спальнике даже в такую температуру нормально. Главное нос не высовывать. Иначе он замерзает, отчего просыпаешься.

03:44. Видел силуэт бегущей мыши. Хз, внутри она или снаружи.

03:44. Всё, полотенце совсем мокрое. Протирать им бесполезно. Дождь вроде стихает.

03:45. Я хоть и на пенке, но переживаю, что спальник впитает в себя воду по краям.

03:45. Хотя снаружи какая-то синтетика, может и не промокнет.

03:46. Зашибись, от фонаря отвалился кусок. Но вроде работает.

03:50. Всё, дождь кончился.

03:55. Лучше бы я не видел эту мышь, вдруг пока я буду спать, она нападёт?

04:00. Надо было жратву в тачке оставлять.

04:01. А то всё – чашка кофе красивая, фото надо выложить в запрещенную сеть.

04:04. Нааааафиг надо, чтобы тебя тут мышь сожрала.

04:05. Не боюсь я мышей, не надо там. Особенно с высоты человеческого роста. Но не тогда, когда она на уровне лица бегает! Так тоже не боюсь.

04:10. Вроде эвакуация не понадобилась.

04:11. Чё делать, спать, не спать?

04:12. Если не спать, то чё делать?

04:15. Если спать, то вдруг спальник намокнет, и мышь придёт?

04:15. Дилемма.

04:20. И эт я ещё на помосте, тут цивилизация в виде тачки в 15 метрах, а в 50 метрах домик с номерами за 2500 рублей.

04:20. В лесу б уже помер давно.

04:22. Ладно, надо спать. Закроешь глаза, мыши не видишь, значит её нет.

04:22. И я её не боюсь, не надо мне тут.

04:25. Всё, спать.

День 23. Саяны

Я предвкушал, что с утра пойду бродить по горам. Но прогноз погоды обещает не только дождь, но и мокрый снег, температуру до +2 °C днём. Пообщавшись с персоналом визит-центра, понимаю, что солнце выйдет только дня через три, а до этого времени все маршруты закрыты.

Погода здорово портит настроение. Здесь значительно холоднее, чем на Алтае, где температура не опускалась ниже +10 °С ночью. Сидеть три дня в холоде под дождем неинтересно. А значит, придётся отменить знакомство с парком и отправиться дальше по маршруту. Расстраиваюсь и уезжаю в Красноярск.

Но пораскинув по пути умом, а судя по тому, что я делал это на протяжении 100 километров, запасы ума у меня немаленькие, прямо как у персонажа Марка Твена, решаю, что всё же надо вернуться. Вряд ли Саяны будут ко мне так близко в ближайшие годы. Затраты на турбазу я как-нибудь переживу и найду, чем себя занять в плохую погоду. А если ехать сюда на обратном пути, то расходы на бензин и проживание в попутных городах будут сопоставимыми. К слову, мест, где можно остановиться, в Ергаках немного – около десяти. Ценник стартует от 1600 р. в сутки. Нашёл турбазу с туалетом в номере, но без душа за 1735 р. в день и решил остаться там на три ночи.

В Ергаках есть интересная особенность: из сотовых операторов работает только «Теле-2». Так что, оказавшийся бесполезным на Алтае, тут он – единственный проводник в мир интернета. На турбазе в домике не ловит вообще ничего, зато на улице довольно шустрый 4G. Чтобы пообщаться, погуглить или написать статью, идёшь во двор под дождь или в беседку.

Темнеет тут около восьми вечера, из развлечений – ужин, поэтому несколько дней у меня будет на то, чтобы спать, есть и снова спать. Давно пора немного замедлиться и сделать паузу для отдыха. Попросил подписчиков придумать имя для «Опеля», который завёз меня уже так далеко. Интересно, какие будут варианты?

День 24. Саяны

Вернулся не зря. Здесь – действительно тишина. В окне – картина Шишкина «Утро в сосновом бору», только что без медведей; лес, кайфная постель. В парке «Ергаки» я собирался отправится в дневной поход по Саянам. Но погода не даёт выйти в горы: периодически идёт дождь и даже снег – просто московская зима в августе. Температура около +2 °С.

Можно поехать на экскурсию в Каменный город – это скалы, похожие на Красноярские столбы. Но места в УАЗике уже заняли более шустрые и предусмотрительные туристы. Поэтому топчусь по окрестностям турбазы часа полтора, пытаюсь снимать с дрона, однако погода загоняет в номер. В нём, к слову, тоже прохладно: отопление включили только на вторую ночь и на минимальную мощность. По ощущениям в домике +18…20 °С.

В моей комнате на турбазе «Тушканчик» есть туалет и раковина, а вот душа нет, только баня за 2000 р. в час. Хотя можно снять номер и с душем за 2400 р. Ещё тут очень много правил, в номере четыре листочка с перечнем того, что делать нельзя. Например, почему-то запрещено пользоваться розеткой. Есть и расценки за повреждение имущества. Интернет тут только на улице или в кафе, поэтому в номере я пишу, читаю и даже рисую. Сегодня событие – впервые ноль расходов: за жилье я уже заплатил, еды с собой много. И как раз сегодня вырисовывается логотип. Пока есть время, нахожу дизайнера-фрилансера и отправляю набросок с пожеланиями. Вот что получается в итоге! А мне все говорили, что за 400 рублей тебе логотип никто не нарисует. Доволен как слон!

День 25. Саяны

Сегодня туман, временами видимости нет уже через несколько метров. Но это тоже красиво: огромные просторы, леса и горы в серой дымке. Понимаю, что вокруг на многие километры есть только природа и не так уж цивилизация всесильна, не везде ещё дотянулась.

Стою возле леса, которому сотни лет, и чувствую себя маленькой частичкой этого мира, масштабного и великого. Здесь нет никакого человеческого и индустриального шума. В тумане я слышу только свое дыхание, шуршание одежды, журчание ручья, лай собаки вдалеке, хруст гравия под ногами… И всё – ТИ-ШИ-НА.

Осознаю, что из Москвы я никак не мог представить себе этой мощи и необъятности. Приходит понимание, что вот это – настоящее. Когда смотрю на уходящие за горизонт поля и горы, все проблемы и мысли кажутся мелкими и незначительными перед незаезженным миром без фальши. И я чувствую себя хорошо.

Подписчики придумали имена для авто: Митровозка, Белка, Митрич, DenLorian, Брандсбойт, Жопель и другие. Побеждает DenLorian, как отсылка к De Lorian’у из «Назад в будущее». Мне нравится, там тоже путешествовали, тоже на авто, и вообще звучит.

После 20:00 тут уже темнеет, так что иду в прохладный номер под одеяло. Использую бутылки с горячей водой в качестве грелок. Спать под тёплым одеялом при такой температуре круто, но сначала надо его согреть. Остаться на несколько дней было фантастически правильным выбором. Это хорошая пауза для отдыха в поездке, возможность привести мысли в порядок. А ещё мне повезло увидеть леса и горы по-разному красивыми.

Саяны. В поисках медведя.

День 26. Саяны

Ура! Я дождался. Синоптики не обманули – сегодня светит солнце, а значит, пора на маршрут. В парке их довольно много, но сейчас на некоторые не пускают из-за нападения медведей. В этом году было два случая, когда медведи загрызли туристов. Обстоятельства я не уточнял: мне показалось, что сотруднице визит-центра не очень приятно об этом говорить. Кроме того, закрыты палаточные лагеря в горах и не разрешают ходить в походы больше, чем на один день.

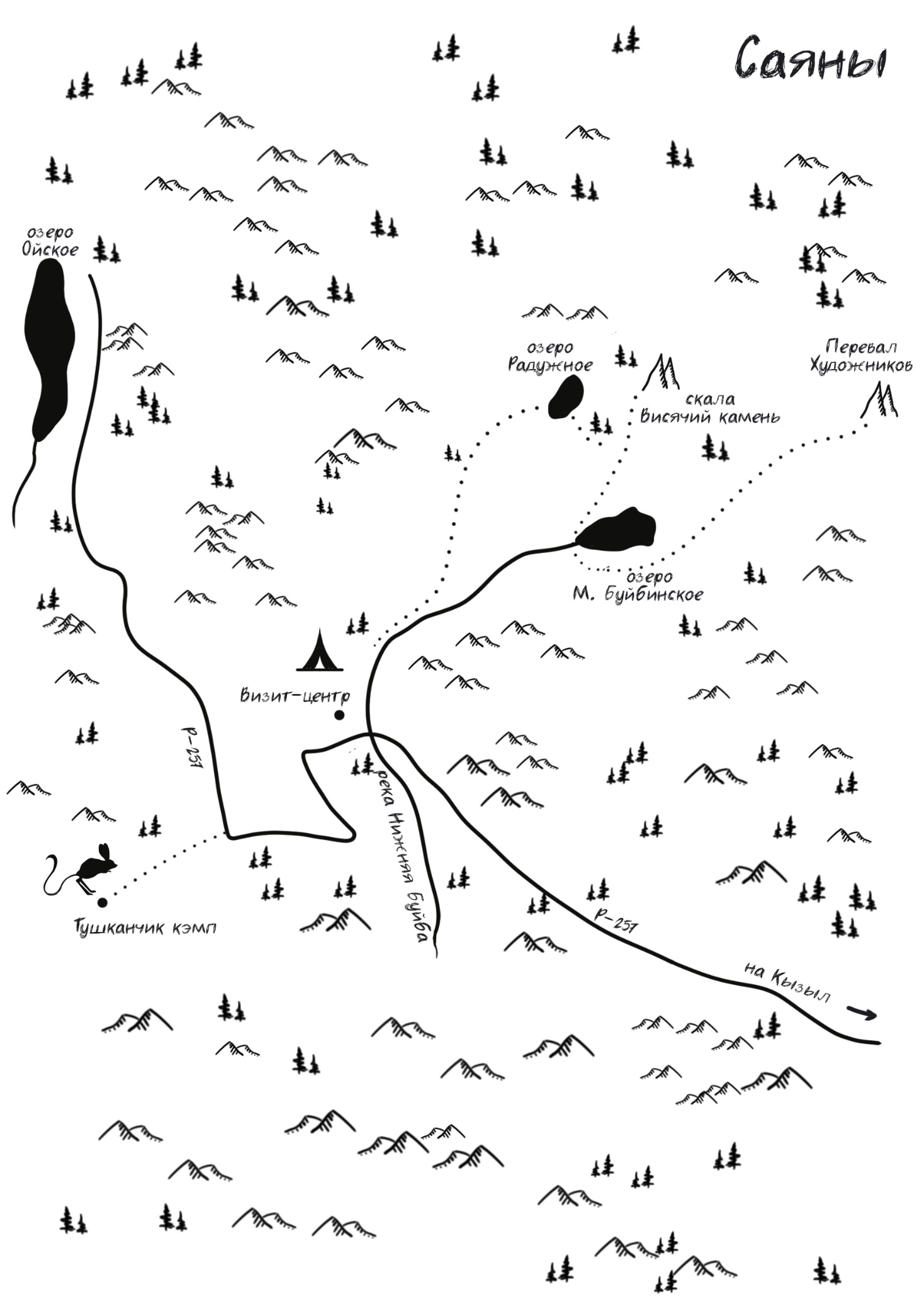

Прежде чем идти в горы, необходимо зарегистрироваться в визит-центре. Там же выбираю маршрут: есть карта с названиями озёр, гор, перевалов, ко многим ведёт тропа. В основном туристы ходят до Висячего камня мимо Радужного озера. Я хочу дойти до перевала Художников в 12 километрах от базы.

Место, куда отправляется турист, записывают в журнал, чтобы в случае невозврата поискать его останки. Выдают пропуск. Он в итоге не понадобился, хотя, как знать, может, это был защитный амулет от медведей и он сработал. По возвращении на базу его надо отдать или позвонить в визит-центр. Если приходишь поздно, пропуск можно прикрепить на доску у входа.

На первой трети пути до перевала Художников проложена шикарная тропа, либо отсыпанная гравием, либо с деревянным настилом. Есть даже железные лесенки и места для отдыха. Сделали это для того, чтобы не вытаптывали краснокнижные растения и травы, поскольку в горах зелёный покров восстанавливается очень медленно.

Вторая треть пути – приметная тропинка. Но я всё равно умудрился свернуть не туда и 15-20 минут карабкался по склону до Висячего камня. Это глыба весом 500-600 тонн и 17 метров в длину. Он выглядит так, будто вот-вот упадёт, но попытки сотен туристов сбросить его пока тщетны.

Это была удобная точка, чтобы поснимать с дрона, хотя было страшновато – резкий обрыв вниз, и, если дрон потеряет сигнал, найти его вряд ли получится. Преодолев страхи и жабу, которая напоминала о цене дрона в 50 тысяч, запустил и полетал. И получил, пожалуй, лучшие кадры в поездке.

Дальше меня ждут большие сложности: тропы в её привычном понимании уже не видно, а есть только цветные метки на камнях каждые 20 метров, которые сообщают, что ты на верном пути. Это помогает, и в целом не так трудно, как в Акташе, где приходилось идти вообще наугад.

Забраться на перевал кажется несложной задачей, но, как только начинаешь подъём, дыхание сипло пыхтит, что не стоит спешить. Поэтому поднимаюсь с перерывами через каждые 50-60 шагов. Оно того стоит, наградой служит фантастический вид с перевала Художников, открывающийся в обе стороны. Если на Алтае хочется фотографировать часто, то в Саянах – зажать затвор и вообще не отпускать. Блестящая гладь озёр, горы и мягкие, покрытые деревьями холмы или острые скалы – здесь чувствуется мощь и величие. Теперь эти виды и в моем сердце.

Обратным путём я решил идти, немного изменив маршрут, и тут же потерялся. То есть, я вижу, куда мне идти, вижу, откуда пришёл, но тропы к цели – уже нет. А навигатор говорит, что она есть. Поэтому, желая облегчить себе путь и меньше карабкаться по камням, в итоге лез в два раза больше.

На обратном пути я настолько устал, что казалось, если встречу медведя, то пройду мимо, не обращая внимания. Но всё равно идти было приятно. Вокруг была чистая и дикая природа, время близилось к вечеру, и солнце красиво освещало тайгу.

Говорят, организму полезны стрессы. По приходу на место старта, обнаруживаю, что аккумулятор моей машины полностью разряжен. Видимо, сработала сигнализация. Семь вечера, мне ещё ехать в Абакан, и совсем скоро в горах станет темно. Девушка из визит-центра по телефону посоветовала позвонить спасателям или зайти к военным, у них тут тренировочная база. Ну, раз есть военные, а призывной возраст у меня позади, то я не пропаду. К счастью, увидел мужика, который приехал на авто, и собирался тащить разную снедь к своим друзьям, что-то отмечающим в беседке. Он любезно согласился прикурить, а провода очень удачно нашлись в моём багажнике. Экономя энергию старенького аккумулятора, часть дороги ехал с выключенным светом, надеясь, что темнота наступит как можно позже. Но она всё-таки наступила, я включил фары и благополучно добрался в Абакан, пробудив администратора хостела в глубокой ночи.

День 27. Абакан – Красноярск

Хостел в этот раз оказался не из лучших. В пять утра за стенкой, тоньше самой тонкой бумаги, надрывно кашляя, начал помирать дед. Но потом передумал, и включил телевизор.

Понимаю, что организм от такого количества стрессов лезет на стену, а я раздражаюсь. Поэтому иду в кафе «Котофей», которое любезный Google подсовывает по запросу «лучший кофе в городе», и объедаюсь блинчиками. Дорога из Абакана в Красноярск очень красивая: поля до горизонта со стогами сена, мало машин и неплохое качество асфальта.

Пообедать решаю на природе в красивом месте, приготовив еду на плитке. Но, к сожалению, обнаруживаю артефакты, которые оставили на месте своей стоянки современные люди. Мне нравится, чтобы была красота, поэтому полчаса уборки – и полянка чистая, а я обедаю с замечательным видом.

В пути провожу почти весь день – десять часов, три с половиной из которых заняли субботник и пикник, а ещё ремонт первой неисправности – замена лампочки фары. Машинка решила напомнить о себе также тем, что после прохватов по 160 км/ч появился масложор. Намёк я понял, и делать так больше не буду, хоть Хакасские хайвеи и располагают. Ближе к Красноярску начинаются небольшие лесные серпантины, что придаёт интереса вождению и сбивает с монотонного ритма: приходится чаще переключать передачи и работать рулём. Красноярск в прошлый раз мне так понравился, что решаю ещё денёк по нему погулять и бронирую в городе две ночи. После четырёх дней в горах наконец-то душ! Воистину, чтобы познать блаженство, нужно лишится каких-то простых радостей.

День 28. Красноярск

Отзывы о отеле гласили, что хозяйка подаёт завтрак прямо в постель. Из-за этого я здесь и остановился, чтобы узнать, каково это. Весь отель – переделанная под номера пара квартир, и в итоге завтрак подаётся к двери, что в общем-то неплохо, учитывая не самый молодой возраст хозяйки. Она же мне посоветовала для прогулки остров Татышев. Вот и отлично, сегодня в планах был только музей «Площадь Мира», в котором проходят выставки современного искусства.

«Площадь Мира» – пример того, каким должен быть музей. В нём я проторчал почти четыре часа, испытав кучу эмоций. На четырёх этажах – разные экспозиции, мне запомнились две. Первая – о Второй мировой войне. С помощью звука, света, фотографий, нестандартно поданных фраз или необычного видения событий она настолько погружает тебя в атмосферу, что ты хорошо представляешь себе чувства людей в то время. Другая – «Очумелая выставка» – впечатляет своей концепцией. Немецкие представители современного искусства не смогли приехать сами, зато прислали инструкции нашим специалистам, а те воплотили идеи, как смогли и захотели. Смотрел я её с мыслью: «Ничего непонятно, но очень интересно». Рядом с арт-объектом висит инструкция от создателя, и можно увидеть, как её реализовали. На этой выставке много взаимодействия со зрителем. Например, арт-объект «Страх»: ты пишешь или рисуешь свой страх, и он становится частью инсталляции. Вчитываясь в страхи других, глубоко проникаешься. Выставки, которые позволяют чувствовать эмоции, впечатляют гораздо сильнее, чем обычные музеи. Не менее интересна выставка о советском времени страны, истории про раскулачивание, коммунальную квартиру, войну в Афганистане и туннель, который олицетворяет бой в ущелье. Всё это меня зацепило даже больше, чем Ельцин-центр.

Понастроив новых нейронных связей в диалоге с искусством, решаю дать голове отдохнуть. Возле Татышев-острова сдают в аренду велосипеды и электросамокаты, беру велик за 250 р. в час и еду кататься. Остров представляет собой парк с дорожками и кафе. Можно гулять, устраивать пикники или загорать, глядя на Енисей. Встречаю тут лису, которая ест что-то в траве, совершенно не боится людей и собирает толпу фотографов. Из встреченных в путешествии животных можно собрать небольшой зоопарк: бурундук, олень, лиса, суслик. А ещё обратил внимание на то, что после Омска начинают появляться праворульные авто, в Красноярске их уже много на дорогах.

День 29. Красноярск – Иркутск

В шесть утра выезжаю в Иркутск. Сегодня сложный перегон – 1070 километров. Первые 100 километров идёт не очень качественная дорога с выбоинами и заплатками. Пожалуй, пока худший кусок федеральной трассы за время путешествия. Зато потом сильные утренние туманы окрашивают лес в красивые мягкие тона.

Простая проверка, которую выдерживает хорошая дорога и проваливает плохая: на хорошей ты без проблем держишь еду одной рукой и ешь, а вот на плохой это уже не получается: потряхивает и надо держать руль двумя руками.

По пути проезжаю Канск. Пятиэтажки смотрят в чистое поле, баба несёт вёдра с водой, на всех билбордах города реклама выборов и кандидатов. Только один рекламировал курицу из супермаркета. Хотя, кто знает, курица тоже может быть кандидатом.

За городом на обочинах встречаю новый вид маркетинга – самовары, которые дымят, издалека привлекая клиентов. Рядом с самоварами продают мёд, веники, изделия из дерева и, само собой, чай.

Долгая дорога – это непросто, в первую очередь, психологически, а не физически: смотришь на навигатор, а тебе ещё ехать и ехать. Под конец пути начинаю ощущать какое-то отупение, реакция замедляется, совсем я уже не супергерой Флэш, еду на автомате. Постараюсь больше не проезжать такие расстояния за один раз, всё-таки 17 часов в дороге, хотя и с остановками, это много.

В Иркутске меня ждёт самое дешёвое жилье в поездке – хостел Bird House за 394 р. Он оказывается на удивление приятным, новым и аккуратным – как раз, чтобы просто поспать после поездки. А завтра поищу квартиру. Пора вернуть вид – себе человеческий, а одежде приличный.

День 30. Иркутск

Найти квартиру оказалось непросто. Бронирую на «Букинге» жилье с окнами на Ангару, наслаждаюсь кофе и блинчиками в кафе, в ус не дую. Вдруг звонок, и ангельский голос сообщает, что в замечательнейшей квартире с видом, достойным средиземноморских побережий, нет горячей воды: тут тоже отключают воду летом. К счастью, бронь отменяют без штрафа. Теперь веду себя умнее – ищу на «Авито», первым делом задавая хозяевам коварный вопрос о воде. Многие тушуются и мямлят что-то невразумительное.

Спустя час стараний я нахожу её, идеальную квартиру для туриста или командировочного. В ней оказывается всё, даже то, о чём ты просто подумал, например удлинитель. До меня кто-то мечтал о подсолнечном масле, и его там аж четыре бутылки.

Прогуливаясь по городу, обращаю внимание на хорошо сохранившиеся и ухоженные деревянные дома, которые используются до сих пор в качестве жилья или для бизнеса. Их интересно рассматривать. В Иркутске количество таких домов гораздо больше, чем в других городах, и они в гораздо лучшей форме. Вообще, тут куда ни повернись, дом какого-нибудь купца. А всё почему? Потому что в XVIII веке государство отменило монополию на торговлю пушниной, и деньги к торговцам потекли рекой. Вот каждый и вкладывался в красоту побогаче. Денег было столько, что местное купечество даже строило больницы, приюты и другие социальные объекты в количестве большем, чем это делала тогдашняя власть. «Иркутск хорош домами и плох дорогами», такое короткое резюме я оставил в дневнике. Какой-то дореволюционный дух витает тут в воздухе, легко представить эти улицы сто лет назад, заменив в воображении машины повозками.