полная версия

полная версияОренбургский платок

– А станете школить?

Я вопросом по её вопросу:

– А что ж ещё бабке делать, как не профессорничать? Это ж старым рукам да глазам отрадная прибавка… Не дурандайка я какая да ещё внасыпочку. Семьдесят восьмой годок взаймы беру у жизни. Пора б чему путному наловчиться да и впихнуть в молодые руки. Далей чтобушко жило…

И положили мы промежду собой такой уговор. Как поделает она школьные уроки, так мы и за спицы. Теперь я ей учительша. А она при мне стажёрик.

В скорых днях Надя как-то вернулась из школы весёлая.

– Вам письмо! – на смеху трясёт листком.

– Так читай скорей.

– «Для изготовления оренбургского платка, – читает она второпях, – используется только пух местной породы коз, который отличается высочайшим качеством, а кроме того, – уникальными лечебными свойствами. Этот пух содержит большое количество особого вещества ланолина, который ускоряет заживление ран и переломов. Использование изделий из него помогает избавиться от лимфаденита, успокоить ревматические боли, прогнать радикулит, полиневрит, мигрень, воспаление тройничного нерва, остеохондроз, уменьшает дискомфорт при пяточной шпоре, эффективно при варикозном расширении вен. Врачи рекомендуют укутывать в оренбургский пуховый платок простуженных детей. Да и вообще веками проверено, что если малыша, который плохо спит, завернуть в такой платок, сон его будет спокойным и безмятежным», – на радостных тонах дочитала она с листа и подала его мне. – Я была в библиотеке, в газете это прочитала… Вспомнила, что Вы собираете всё о платке… Я и спиши Вам…

– Спасибонько тебе, милушка, за такое царь-подношеньице…

Я смотрю, с какой с дорогой душой работает сейчас моя Надюшка. Чувствую, нет, не понапрасну задала я себе трезвону да беспокоицы. Совсем не внапрасну возилась я с девчонишкой при ночных огнях. Не пал мой труд хинью.

Комок подкатил к горлу.

Я вошла в кухоньку.

– Бабушка!.. Родимушка!..

Надюшка бросилась ко мне и эх целовать!

– Да тише, – смеюсь, – тише, голубка ты моя белая… Врачи склеивали, склеивали! А ты в один секунд и рассади стар горшок этот…

Надюшка отпрянула.

Раскинула руки. Смеётся мне в удивленье.

– Бабунюшка! Да откуда ты?

– А оттуда, куда сама и провожала.

– А что, ты сбежала?

– А ты почём знаешь?.. Ох, тебя на кривой козе не обскачешь. Ты у меня знаешь, почём ходит двугривенный.

– Гм… Когда я была у тебя в последний раз, я спрашивала доктора…

– О! Доставучая моя девонька-жох! – перебила я в похвальбе. – С самим имела совет!

– Имела… Я спросила… Доктор и скажи, что выпишет вакурат, как из пушки, во вторник. Вот послезавтра будет.

– Видишь… Доктор предполагает, а Анна Фёдоровна располагает! – в пылу набиваю себе ценушку.

Ну совсем раскуражилась в своём куреньке бабайка.

– Бабунечка… – От досады Надя хрустнула пальцами. – Да знаешь, ты все мои планы… Ну… Кверх тормашками!

– Не велик наклад. Сейчас снова вниз кармашками поставим… Что там такое хитростное?

– А то, что отпросилась я от вторниковых уроков. Наладилась, ёрики-маморики, за тобой ехать.

– Вот только этого-то, – плеснула я руками, – мне и не хватало! Ты поехала б, а свои – тоже сюда клади! – а свои в Оренбурге отстрянули б, что ли? Да они б там на тот вторник, поди, самоличный аэроплан заказали б везти в Жёлтое вот эту даму из Амстердама! – тычу в себя. – А надо мне это – а чтобушко его черти горячим дёгтем окатили! – как карасю зонтик. Этот ручку подал. Тот ножкой шаркнул… Да на что ж мне такая бесплатная комедь! Нешь я покойница, что навкруг меня будет шалопайничать целый табун охальщиков да ахальщиков?

Живой ходи без подпорок! А я живая. Вот я своим ходом и пустилась до поры. Абы не сцапала меня в полон сердобольщиков рать… Правда, доктор для порядка чуток поманежил, покрутил носопыркой. Торочит:

«Вообще-то вам не повредит побыть до вторника».

А я ему и резани, понапрасну бабка рот ширить не станет:

«А я не солдат, чтобушки отбывать минута в минуту. Вижу по лицу, вы думаете про меня: дурёка тот поп, что крестил, да забыл утопить. Думайте так. Я на вас за то сердца не держу. Только и вы меня не держите. Знаю я себя лучше, чем вы. Чувствую я себя дай Бог каждому так себя чувствовать. Так что давайте по-доброму раскланяемся в воскресенье!»

– Прямо не верится… Вернулась… – сражённо прошептала Надюшка. – И слава Богу!

– Да нет, Надюшка. В строку ладь другого. Слава вот ему.

Я достала из сумки платок. Серебристо-серый, узорчатый.

Встряхнула и праздничным пушистым облаком широко расплеснула по столу.

Надюшка в затаённом восторге прикоснулась к платку.

Её рука потонула в нежной, шёлковой прохладе.

– А ты что, в больнице вязала? – хлопает белыми ресничками Надюшка моя.

– А что ж, по-твоему, я ездила туда отмирать? Так, едрень пельмень, и разбежалась!.. Безо время… Платок один и взвёл на ноги… Думаешь, чего это я укатила в выходной? А платок доработала. Рапорт сдаю доктору:

«Прикончила я платок. Делать мне тут больше нечего. Так что выписывайте».

«Так и быть. Основание веское». – А сам улыбается, улыбается…

– Ой! Да ты совсем не больнуша какая кислая. А сущая цунами!

– А неужели зря звали меня девка-ураган? Ураган во мне всё помелькивает… Мне ль над болью сидеть? – И смеюсь: – Ох, мой Бог! Болит мой бок девятый год. Только не знаю, которо место!

– Оя, бабуля! Да я наотруб забыла… Сошла с мысли… С час как тому на заказ приплавил из района Рафинадик…

Молотуша моя смешалась.

Этот демобилизованный герой – под пушками воевал с лягушками! – никак не надышится на неё. Пролюбились уже с осени. Ноябрь въезжал в королевские холода, когда любощедрого парня отпустила в волю армия.

Нет того любее, как люди людям любы.

Любо с два!

– Привёз ваши любимики… Я нарочно их в сумрак. Спите себе в комочках и не распускайтесь! С ними я прискакала бы во вторник в больницу.

Надюшка шагнула в тёмный угол.

Не успела я и глазом лупнуть, как она поставила на край стола обливной кувшин с вязанкой ало горящих тюльпанов.

От этого костерка без жара широкая радость брызнула во все стороны.

– А ещё, бабушка, новость… Думала я, думала и знаешь, что надумала?

– Скажешь…

– В вязальщицы пойти! Надумала я твою стёжечку топтать…

Дрогнуло у меня сердце.

А пошли ж таки росточки от моего труда!

– Вот это, – подкруживаю к своему главному интересу, – нашему козырю под масть! За такую новостину, за тюльпаны я и жалую тебе последненькую свою паутиночку…

Осторожно разгладила я на столе платок.

Пододвинула Надюшке.

– Носи на здоровье, золотко… Помни бабку Блинчиху. Верю, будешь ты знатно вязать… А я… А я… А я… Ты не смотри на мои слёзы… Так они… Что с меня возьмёшь? В позатотошний ещё год положила я дочке, фельдшерке своей, тыщу на книжку. Тыщу положила и сыновцу… Двое у меня… Хоть его и говорят, детки не картошка, поливать не надобно, вырастут и так, а я всё ж своих рублём не обхожу. Подсобляю. Покудушки ноги таскают… Покудушки сердце бьёт жизнью… Пензией меня, славь Бога, не офарфонили…[264] Неплохую носят да прирабатываю ещё поманеньку.

Так что ж не помогать?.. Я, милая моя задушевница, жизнь свою изжила с зажимкой. В крайней бережи отпускала от себя каждую копееньку. В лишках не тонула. Даже не купалась… Это вот сейчас, под свал, чуток поводья отпустило. Дети впрочь встали на ноги… Вроде заживно, вольней покатило. Набежали шаловатые рублята-ребята. Я и сплавляю своим… Не гроб же облеплять деньжурой?.. Не забыла я и себя. Четыре сотни содержу на книжке. На похороны… Вишь, про что думает бабка, миленькая…

– Из больницы вырвалась… Ну какие ж тут похороны!? Ну посуди… Да забудь ты про всё про это, бабушка, и не плачь… Ну что ты? Всё ж хорошо!

– Хорошо… хорошо… Надюшка…

– Да нет. Ты только так говоришь. А сама плачешь. Радоваться надо!

– Надо… – соглашаюсь я. – Надо… Но…

Мало-помалу слёзы затихают.

Я ловлю себя на том, что обе мы молча смотрим на платок и не можем отвести глаз.

– Бабушка, а сколько живёт платок? – тихо спрашивает Надя.

– Да ему, как и нашему роду, нет переводу. С годами разнашивается… Снежок, дождик ли – ещё больше пушится, растёт. Дожди ему, что хлеб человеку. А дожди не обходят нас, Надюшка…

Приложение

Что пишет Москва о повести Анатолия Санжаровского «Оренбургский платок»

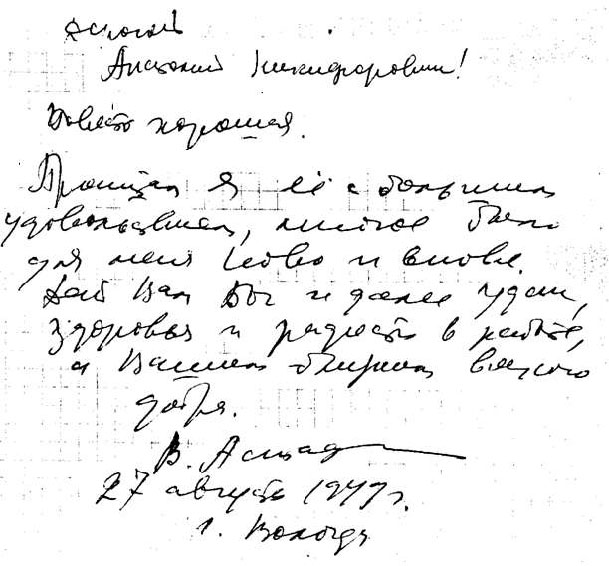

Дорогой Анатолий Никифорович!

Повесть хорошая… Прочитал я её с большим удовольствием, многое было для меня ново и внове. Дай Вам Бог и далее удачи, здоровья и радости в работе, а Вашим близким всякого добра.

В. Астафьев27 августа 1979 г.г. Вологда.

Опыт литературы исподволь приучил нас к мысли, что история, действующие лица истории – это в общем чаще всего резкие индивидуальности, мощно заряженные личности, люди яркой мысли и значительной культуры. Но мы всё время как-то то ли забываем, то ли просто пропускаем мимо ушей, что обиход истории складывается не от даты к дате, а каждый день и всеми живущими сейчас людьми. С этой, возможно, самой нужной и единственно объединяющей людей точки зрения, исторический человек – это каждый встреченный нами сию минуту прохожий, а история – каждый, даже и незаметно миновавший день, в который ничего не произошло. Я думаю, когда мы полно и ясно, с истинной серьёзностью осознаем это, в истории не будет статистов, а человек развернётся с неожиданной значительностью и глубиной.

Я говорю тут не о литературных героях, а о живых, реально работающих людях. В литературе-то у нас есть достаточно прекрасных характеров тех «простых», «прохожих» людей, кто сразу встаёт в памяти, едва мы скажем «русский народ», – это пушкинский Савельич из «Капитанской дочки», и толстовский Тушин из «Войны и мира», и некрасовские крестьянки. В последнее время этих характеров стало особенно много, потому что писатели сами стали выходить из сердцевинной народной среды и родились подлинно замечательные характеры беловского Ивана Африкановича, можаевского Кузькина и тех великих старых женщин, кто вынес на себе всю нашу историю, – вспомним хоть старуху Анну из распутинского «Последнего срока» и астафьевскую бабушку Катерину из «Последнего поклона». И нет им числа, этим великим учителям милосердия, стойкости, нравственной прочности, той коренной силы, без которой не стоит земля.

Но вот странность, или уж не знаю, как назвать: в литературе это для нас естественно, а когда судьба сводит нас с каким-нибудь старым человеком и он заявляет нам, что, если его жизнь описать, то непременно выйдет «роман», мы обыкновенно улыбаемся, находя это притязание или безосновательным, или неприятно-честолюбивым. Между тем в старом человеке говорит обычно или пусть небольшой читательский опыт, или, что вернее всего, – первородное чутье к тому, что составляет суть исторической жизни и что действительно необходимо и важно для нормального накопления социально-нравственного опыта. Старый человек не знает этих слов и не думает о них, но он догадывается, что его простая, часто тяжелая жизнь совершилась не напрасно, что она была частью общей цепи, и ему хочется подтвердить необходимость своего звена, оправданность его пред общей народной жизнью, которую мы называем историей. Мы все это знаем по своим родителям, по старым своим матерям, а молодые люди – по бабушкам.

Анатолий Санжаровский хорошо запомнил материнские уроки, без улыбки принял уверенность каждого человека, что его жизнь – «целый роман», и был щедро вознагражден открывающимся ему в судьбах людей, с кем сводили его обстоятельства, глубоким и поучительным миром. Он научился слушать их сердцем, а люди чувствуют это сразу и открываются полно и радостно. При этом старые женщины еще и говорили тем прекрасным языком, который бережется по русским селам и ключевой своей чистотой поит реки литературной речи. Но в прозе мы обычно слышим его мало – чаще писатель, будто остерегаясь этой яркой, внешне не очень правильной, но крепкой и ладно подогнанной, как крестьянская одежда, речи, переводит ее в привычное русло литературного языка, уходя к несобственно-прямой речи, где можно пригасить слишком пестрые краски, так напоминающие старые деревенские лоскутные одеяла. А ведь эти одеяла, как и нарядные ситцы наволочек и занавесок, это узорочье прялочных росписей, все небывалые цветы, цветущие по сундукам и туесам, ложкам и коромыслам, были в лад речи, составляли здоровое неразъединимое целое.

Санжаровский решил оставить эту речь «как есть», во всей её живой стихийности, проверяя каждое слово на слух и примеряя, как сказала бы его мать. Чужие слова при этом отлетали сами, и попытка ввести авторскую речь казалась насильственной и напрасной. Писатель отказался «от себя».

Ну, наверно, надо оговорить, что «как есть», конечно, ничего на самом деле не пишется, иначе роль писателя сводилась бы к механическому акту стенографии, но работа отбора ведется уже в пределах органической народной речи. Писатель слушает и записывает ее везде. Благо, жизнь поводила его по нашей большой стране: родился в селе Ковда, на Кольском полуострове, а детство и юность провел в Грузии.

После школы, когда семья вернулась на Родину в Воронежскую область, был рабочим, журналистом; не устает учиться у матери, у пожилых крестьян. Давно собирает пословицы, поговорки, приметы, загадки, образные выражения – он и сам составил и выпустил в «Детской литературе» хорошую книжку народных загадок «Красное коромысло через реку повисло».

Вот и в повести «Оренбургский платок» читатель найдет много пословиц, предваряющих главы, и поймет, как животворно богат и необходим этот орнаментальный узор и умная канва каждой человеческой жизни. Пословица словно разворачивается вспять, и мы понимаем из материала книги, как она рождается жизнью, из чего растет и как складывается.

В повести мы осязательно чувствуем истоки красоты старинного ремесла в самом ритме сказа замечательной оренбургской мастерицы Анны Федоровны Блиновой, словно и речь ее вяжется, как платок, и нить за нитью складывается в чудный узор судьбы. Судьба нижет канву жизни, а выходит узором платка. Иногда узор рождается как будто без оглядки на свою жизнь, и руки сами складывают «шашечки», «крупную малинку», «окошечки», «ягодки с самоварчиками» (каждому орнаменту свое имя), а иногда душа просит и «из разума» что-то вывести:

«Читала я про Даурию. Живёт такая земля в восточном месте.

И так мне понравилась эта книжка-праздник. Так мне понравилась там природа…

Сплю, а сосны вижу. Амур-батюшку вижу.

У нас же тут в лесу сосны нету.

Не дочитала я ещё книжку, отложила початый платок. Взялась за новый и узор новый. По закраинам у меня, в кайме, скрозь сосенки. Ближе к серёдке тоже сосенки. А в самом в центре пустила я толстой кривулиной решётку зигзагом. Амур это.

Вязала я своего «Амура» день-ночь.

Наехала на меня, что ли, такая радостная блажь – пою себе да знай вяжу-рисую. Оно бы надо уже и поесть, а и на минуту не приневолишь себя выпустить из рук иголки. Хоть ты что! Работа для души, как болезнь. Манит…»

Писатель не зря включает в рассказ героини и много народных песен, песни и рукоделье, кажется, и родились вместе и всегда шли рука в руку. Да в сущности и вся эта обычная в своем горе и в своем свете жизнь – это тоже не что иное, как народная песня, только в песне обычно снято все частное, чтобы каждый легче узнал и пережил общее, а тут «спета» одна судьба, но тем же родным словом. Читатель сейчас сам это увидит, а я только камертон покажу, только поспешу обрадовать цитатой, как обещанием отрады чтения:

«А, думаю, чего это оне меня глазами щупают? Что особенного-то чёрт во мне свил?

Бабка как бабка. Под заступ смирно поглядываю. Честь знаю. Зажилась…

Когда сымали на тельвизор про встречку платочниц с жёлтинскими школьницами, про то, как мы передаём им своё рукомесло, так я, старая глупуня, неумно как сделала. Улыбнулась. А рот-то рваный, дырявый, беззубый.

Надо бы припрятать, а я разинула… Радуйся, Акулька, журавли летят!

О Господи, грехи тяжкие!

Да разве долго мёртвому засмеяться?

Смотрела потом на себя по телевизору – так стыд чуть со стулки не спихнул…»

Не пустое это пересмешничество, а тот здоровый корень жизни, тот улыбчивый свет терпения и силы, который помогал и героине этой повести, и другим старым женщинам в этой книге и во всей нашей непростой русской истории выходить из испытаний неожесточившимися, с ровной душевной ясностью, которая светит в пушкинской Арине Родионовне, в бабушке Алеши Пешкова, в распутинских старухах, а там вот и в Анне Федоровне Блиновой, которая через все беды сумела свое дело пронести высоко, стать большим художником и молодых научить, так что когда ее спрашивают, сколько живет платок, она справедливо и мудро отвечает: «Да ему, как и нашему роду, нет переводу – с годами разнашивается, растёт…» Замечательно верное слово – всякое доброе дело растет всю жизнь.

Они не искали награды, эти старые подвижницы, – была бы жива родная земля и, если сейчас и поворчат иной раз, то не вовсе без права. Они немногого ждут – уважения своей старости.

Была ли хоть одна медалька у распутинской Анны из «Последнего срока» или у астафьевской бабушки Катерины? – а жизнь-то была прожита какая – смотри да слушай! Так и у героинь Санжаровского – простые все старухи, но землю кормят и род человеческий держат и обихаживают.

Немного грустно, что они уходят навсегда, что уходит с ними речь, которая еще так живо роднит их с некрасовскими красавицами, для которых никакой труд не в тягость. Новые поколения и в деревне будут жить другими заботами, и речь у них будет другая, но не зря автор в каждом произведении заглядывал и на молодые лица, и не зря всматривался в тех молодых женщин, которые только начинали свою дорогу. Он видел, как спокойно и естественно перенимают они дело и заветы уходящих. Мы не забудем старой пуховницы Анны Федоровны Блиновой, но в памяти будет держаться и та безымянная «конопатая молодица в выгоревшем ситцевом платьишке… в каком только от долгов и убегать» из городских уже модниц, но которая, выбравшись домой, сидит в деревне за спицами и не может оторваться: «…доброе зерно легло в душу, окрепло, проросло, и какие бы теперь неоткладные заботы ни отлучали её от спиц, она в непременности будет возвращаться к ним с повинной, как с болью в душе возвертаешься к себе на родину в глухую деревеньку, давным-давно забытую богом, но которую тебе ввек не забыть; до крайней минуты спицы будут в её руках в часы печали, грусти, отдохновения, как это сроду водится у всех жёлтинских баб».

Это доброе зерно прорастает в детях.

Так в книге, как в хорошем доме, жизнь и идет, обновляясь и молодея, но не забывая лучшего, что делает организм общества человечески здоровым и надежным.

Историческая память, историческое наследие – это очень большие слова, и их как-то и употреблять неловко, но если поглядеть конкретное, будничное их содержание, то сразу станет видно, что этические уроки героинь Санжаровского при их простоте достаточно почтенны в нашей истории и литературе. Вспомнить только, чему учили, какие заветы оставляли непутевый лесковский Левша, хитрованы и мудрецы корабельные мастера в сказах архангельского волшебника Б. Шергина, рассудительные добрые камнерезы и философы П. Бажова и все уже помянутые мной старые женщины в русской поэзии и прозе, то и окажется, что все они клонили к одному, что перво-наперво надо жить по сердцу и по душе, «как мать поставила», а Родина и время подскажут остальное, дадут и дело, и опыт, и оценят по сделанному.

Очень хорошо, что молодые герои смыкаются со старыми в этих важных понятиях, и, значит, можно надеяться, что добрые дела будут и вперёд растив нашей земле от крепких родимых корней.

Валентин КУРБАТОВ

апрель 2013

Труды и дни Анны БлиновойДля нас, оренбуржцев, всё, что связано с оренбургским пуховым платком, имеет особый смысл. Повесть Анатолия Санжаровского «Оренбургский платок», рассказывающая об Анне Федоровне Блиновой, в этом ряду, безо всякого преувеличения берусь утверждать, занимает своё определенное почётное место.

Творчество Анны Фёдоровны оставило большой след в истории оренбургского пуховязания. К концу 50-х годов ХХ века на промысле утвердился «блинов» узор, названный так по имени нашей героини. Найденные ею сочетания ромбов из «глухотинок» и шестиугольников из «сот» органично вошли в декоративное поле платка. В своем узоре она аккумулировала лучшие достижения местной традиции. Узор был признан и подхвачен большим коллективом оренбургских мастериц и сегодня воспринимается как абсолютно традиционный. Документальные факты, живая речь мастерицы – это бесценные страницы хроники знаменитого промысла и, в целом, отечественной истории.

Повесть, построенная как рассказ о своей жизни человека, которого можно назвать высоким именем «народный мастер», обладает удивительной цельностью. И цельность эта обеспечена прежде всего выбранной формой повествования – живым своеобразным уральским говором. Подкупает исключительная аккуратность автора в передаче колоритных местных слов, создания своеобразного этнодиалектного оренбургского словаря. Низко кланяемся автору за внимание и чуткость к русскому слову! Цельность и в том, как сквозь призму восприятия отдельного человека складывается картина жизни Оренбуржья во всех её позитивных и негативных проявлениях: революция, голод, организация пухартелей, войны.… Здесь есть повседневный быт и уклад оренбургской вязальщицы, труды и дни, будни и праздники, любовь и семейные отношения – всё, что может выявить характер героини.

Книга дает ощутить живую жизнь традиции. В ней много объяснений и сведений, касающихся бытования оренбургского промысла, непосредственных обстоятельств и условий, встречающихся на пути вязальщицы. Для нас важно, что информативность этого литературного произведения достаточно высока: им может успешно пользоваться и специалист, занимающийся народным искусством, и филолог широкого спектра, и историк, и просто читатель, который любит хорошую русскую литературу.

Ирина БУШУХИНА, искусствовед, заведующая Галереей «Оренбургский пуховый платок» Оренбургского областного музея изобразительных искусств.Литературная газета

№ 25 (6373)

(2012-06-20) 20 июня 2012, 7 страница

Пятикнижие

Проза

Анатолий Санжаровский. Оренбургский платок. – М.: Художественная литература, 2012. – 1760 с. – 5000 экз. В России, стране ещё недавно преимущественно деревенской, ремесленных биографий мало. Интеллигентских много, пишущие люди часто о себе и пишут, а вот деревенская проза – обычно зарисовки, этюды с натуры, словно сельский житель – объект, а не субъект биографии. «Оренбургский платок» – книга совсем другого рода, рассказ от первого лица, рассказ женщины, которая всю жизнь не знала отдыха, любимой работой перемогалась в самые тяжёлые времена, а плоды её труда были произведениями искусства. Читатель наверняка вспомнит таких людей из числа своих предков, которыми гордится: солью земли называют именно их. Язык книги производит потрясающее впечатление. Он порой довольно сложен для понимания: местный колорит замешан в нём так густо, что ложка стоит. Но когда ещё испытаешь такую радость узнавания: вот так и у нас говорили, а это острое словцо я не слышал с самого детства! Тёплая, фактурная, узорчатая проза. Не какой-то полушерстяной платок, а оренбургский.

Татьяна ШабаеваНовый мир

№ 12 2012

Ежемесячный литературно-художественный журнал

Повесть – “Оренбургский платок” Санжаровский писал больше тридцати лет. Первый вариант был сдан когда-то в журнал – “Октябрь” и принят к печати, но, прочитав верстку своей повести и затосковав от несовпадения того, что хотел, с тем, что получилось, автор забрал ее из журнала для переработки. Через несколько лет он опубликовал второй вариант повести в – “Нашем современнике”, но повесть не отпускала его – “Пожалуй, нет, не было такого дня, чтоб не вписать в повесть что-то новое. По слову, по абзацу, по главке”. Под текстом последней редакции повести даты – “1974–2011”. Вроде как – “незамысловатое” повествование: преклонных лет, уже полуслепая и полуглухая деревенская мастерица-вязальщица (“пуховница”) рассказывает свою жизнь, жизнь вполне обыкновенную: деревня, детство, танцы под гармошку, замужество, переезд в деревню мужа, выживание в 20–30-е годы, война, сделавшая ее вдовой, и послевоенная жизнь в кратких главках. А также про то, как овладевала мастерством вязания оренбургских платков (“Сколько помню себя, все вяжу. Чать, с пеленок, можно сказать. У нас как? Нашлась там у кого девчонишка, еще глаза не пролупила, а ей уж веретёшку да спицы в руки пихают. Вот тебе игрунюшки на всю жизнь!”), и про то, как искусство это помогало ей жить не только физически, но и душевно, потому как ремесло, оно же искусство, дает силы жить (“Ехала я поездом домой, думала всё про Левшу. Вот принеси ему кто в скорбный дом блоху подковать, разве он помер бы так рано?”). И одновременно – перед нами проза, устроенная исключительно сложно, представляющая в нашей сегодняшней литературе редчайший образец абсолютно состоявшейся орнаментальной прозы. Критики сравнивали плетение ее с вязанием платка. Словесный орнамент у Санжаровского – отнюдь не стилистический декор. Работа со словом, с говором повествовательницы, с интонационным строем ее речи стала для автора главным приемом при воспроизведении и характера героини, и характера самой жизни, породившей ее.