Полная версия

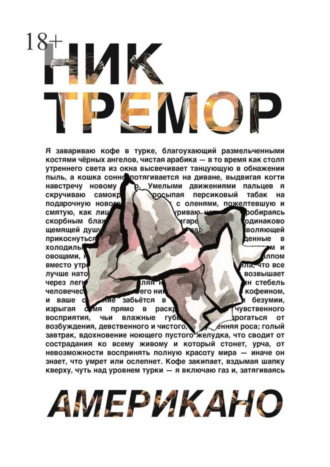

Американо

– Как видишь. А еще я надеялся встретить здесь тебя, потому что хотел бы получить назад свои деньги. Понимаешь, Том, времена сложные… Не то чтобы я хватался за каждый цент, но нужда, Том, нужда держит меня за глотку.

– Понимаю. И хотел бы тебе помочь, но у меня сейчас ничего нет, – сказал Том, не отводя глаз от Криса. Он стоял на расстоянии вытянутой руки. Одно движение – и он его достанет. У него была полупустая бутылка в блейзере, которую он мог бы пустить в ход. Пускай только Крис попробует сунуться – и моментально пожалеет об этом.

– А что же ты, в таком случае, здесь забыл? Я ведь чувствую, что от тебя пасёт. Мне нужны мои деньги, Том.

– Ладно, Крис, твоя взяла, – Том полез во внутренний карман и, взяв бутылку, по косой дуге с глухим ударом размозжил ее об голову Криса; сердце подскочило к глотке, замерев. Крис припал на колени и, взявшись за голову, застонал. Гейтс ударил Тома в челюсть, от чего Том припал к стен; следующие несколько ударов в живот заставили его скрутиться в жгуче-кислотной желудочной агонии, однако он не растерялся – сплюнув, Том резко, подобно дикому кабану, бросился на Гейтса, сбивая его с ног. Они завалились на проезжую часть, Том впечатал голову Гейтса в асфальт и в этот момент тяжелая нога сбила его, болезненно врезавшись в плечо. Это был второй друг Криса. Том ударился головой об капот одной из припаркованных машин и потерял на секунду самообладание – этой секунды хватило, чтобы Гейтс вскочил и начал его усердно избивать, пуская вход и кулаки, и ноги. Тома тошнило – свернувшись в комок, он стоически принимал удары, претерпевая нараставшую боль; гудели все конечности, челюсть неприятно кололо, а во рту стоял солоноватый привкус крови. Он лежал, со сладким довольством вспоминая, что у него еще припрятана бутылочка; он вернётся домой, ляжет в горячую ванну, откроет портвейн и залижет все свои раны. Придя в себя, но все равно покачиваясь, Крис подошёл к нему и плюнул.

– Ты кусок дерьма, Том, – проговорил Крис, держась за голову. – Если я тебя еще раз увижу, вспорю, как индейку, понял меня? Или ты вернёшь деньги, или ты никогда больше не притронешься к бутылке, потому что я вскрою твой желудок, сучара.

– Пошёл ты, – простонал Том. Гейтс еще раз с усилием пнул его; кряхтя, Том перевернулся на спину и, наблюдая за тем, как плывут по насыщенному темно-синему морю небес клочья облаков, задумался о чем-то неопределенном – о спасении души, о том, что блаженны ищущие правду, ибо насытятся они, и что жизнь похожа на джазовую импровизацию в сумраке душного клуба, где никто не поймёт, что песня закончилась, потому что сразу же начнётся другая. И все они лишены общего концепта, красивой, элегантной и выверенной структуры – они просто изливаются в надрыве, одна за другой, и каждая – одинаково грустная, красивая и непонятая. Без четкого начала и внятного конца. Господи, я старею, подумал Том, облокотился на правую руку и сплюнул кровь. Его вырвало, после чего он отрезвел окончательно. Кое-как поднявшись на ноги, Том отряхнул одежду и, прихрамывая, вошёл в бар.

– Черт, вышел покурить, – слабо усмехнулся он, сев за стойку. – Налей мне водки, что ли. Надо прийти в дух.

– Кто это тебя так? – спросил Гарри, доставая откупоренную бутылку самой дешевой водки из-под стойки.

– Да так… Ох, голова раскалывается. Люди бывают такими жестокими, Гарри. Просто зверьми. Словно отпускают вожжи… Иногда мне кажется, что мы просто одомашненные дикари, которые все норовят, хотя и боятся, выскочить за дверь в опьяняющую свободу лестничной площадки и спасти свою душу.

– Ты поэт, Том. Выпей, полегчает. И умылся бы ты, что ли.

– Если бы я мог вывернуть себя наизнанку, Гарри, если бы я мог… – в тоскливой задумчивости протянул Том.

Проглотив водку, Том поморщился, ударил по стойке и поплёлся в сторону туалета. Людей в баре практически не было. Зайдя в туалет, он подошёл к раковине; левый глаз и челюсть начинали заплывать. Бывало и хуже. Опустив голову под ледяную струю воды, Том омыл лицо и заодно попил. Вода отдавала ржавчиной и хлором. Грязные ржавые трубы, выкорчеванные, как кишки, из желудка мегаполиса – одинокая девушка с тонкой сигаретой на мундштуке высматривает в вальсе машин свое такси. Из-под решётчатого люка бьет канализационный пар, клубясь над тротуаром. Все эти люди, им есть куда пойти, но никто из них не знает, куда в точности они придут. Никто из них не знает… Том заметил в отражении зеркала юбку за собой и обернулся – девушку, сидящую возле унитаза, громко рвало. Ее золотистые волосы обвивали ободок, словно скрывая акт ее слабости, неприглядный процесс опустошения желудка.

– Мадам, вы, случайно, не ошиблись туалетом? – спросил Том, ухмыляясь. У неё была маленькая, хорошо сложенная фигура. Броская, вызывающая одежда, дешевые туфли и кружевные чулки выдавали в ней девушку легкого поведения.

– Можешь передернуть, пока я тут стою к тебе задом, – произнесла она, и последнее слово оборвалось в потоке рвоты. Том тихонько присвистнул и подошел ближе, чтобы убрать ее волосы. Она вздрогнула, когда он коснулся ее, но не стала сопротивляться. – Ты какой-то извращенец или что?

– Я твой ангел-хранитель, – ответил Том. – Плохой день?

– Плохая жизнь, – выдохнула она; ее продолжало рвать.

– Понимаю, дорогая, черт, как же понимаю.

Выплюнув последние остатки рвоты, она вытерла рот туалетной бумагой и обессилено прислонилась к исписанной похабными словами деревянной стенке кабинки. Ее лицо с растопленным макияжем было похоже на устрашающий клоунский грим, размытый моросящим дождем из слез. Протянув Тому тонкую руку со скромным маникюром, она представилась:

– Роуз Квинси. Рада знакомству.

– Томас Мэнн. Ангел видения истины.

– Ты больше похож на обглоданную псину, чем на ангела, – сказала она, внимательно разглядев его лицо. – Что, тоже день не удался?

– Как видишь.

– Слушай… – тяжело вздохнула Роуз, доставая из своей сумочки пачку сигарет. – Мне сегодня некуда пойти, потому что старая сука вышвырнула меня из своей вонючей лачуги. У тебя есть квартира или как? Можешь взять меня за полцены, мне надо перебиться сегодня ночью.

– Заманчивое предложение, дорогуша, только вот у меня за душой ни цента, – грустно усмехнулся Том.

– Ладно, дай просто заночевать, будем считать это платой, – она затянулась и, манерно держа перед собой руку с сигаретой, выдохнула дым в Тома. – Ну так что, красавчик?

– Я не думаю, что ты в состоянии заниматься любовью, – улыбнулся Том.

– Что, я так плохо выгляжу? – усмехнулась Роуз. – Ну, во всяком случае, твой дружок считает по-другому. Или скажешь, что это пистолет у тебя в брюках?

– Может по мне и не скажешь, но я джентльмен.

Они рассмеялись. Том помог ей подняться, и они вышли из туалета. Гарри проводил их улыбкой, многозначительно подмигнув Тому. На улице уже стемнело – краски вечера сгустились в смолу. Они молча шли рядом друг с другом, пошатываясь и путая ноги; он – грязный и побитый, она – изведённая до бессилия с поплывшим макияжем, оба – потерянные и красивые в своем откровенном уродстве. Две заблудшие души на задворках Америки, страждущие по приюту, который они бы могли называть домом, забытые Богом ангелы, святые в своей всепрощающей искренности, заставляющей их страдать сквозь прегрешения плоти, водоворот безумия жизни из грязи, они выйдут из него чистыми – лжепророки в лицах случайных прохожих будут пытаться уличить их в распутстве, но они были обнажены в своей правде. Том украдкой поглядывал на Роуз, преисполняясь желанием – он так давно не прикасался к женщинам, что забыл, как прекрасно пахнет их плоть и как вкусны в подавленной, кроткой страсти их губы. Ее нельзя было назвать красивой, но она была живой, и это цепляло больше, чем глянцевая внешность. А еще она находилась сейчас рядом, в то время как остальные только могли воротить нос от него. Он даже весь как-то подобрался, распрямил плечи и держал выше подбородок в неловком молчании как неопытный подросток на свидании. Она была шлюхой, ну и что? Кто возьмётся судить другого человека, не побывав в его шкуре? Она – шлюха, он – безработный алкоголик с размытым прошлым и обрывающимся в сознании будущим. Люди подвластны только суду правды, а в ней не было ни капли лжи. Как и в нем. Он верил в это.

– Подожди, дорогуша, – сказал Том, после чего перебежал дорогу к магазину и достал из водосточной трубы свой портвейн.

– У тебя что, по всему городу запрятаны бутылки? – спросила Роуз, когда он вернулся к ней. Она стояла, прислонившись к сетчатому забору.

– Я люблю выпить, да, – улыбнулся Том.

– Я это заметила.

– У тебя есть сигарета?

– Да. У тебя нет денег даже на сигареты?

– Обычно бывают, но не сейчас.

Они закурили; Том отчаянно втягивался, но не мог почувствовать дым в своих прокуренных легких – женские сигареты курились как воздух. Мимо прогремел поезд, они смотрели в его тёплые окна с размытыми силуэтами людей, фантомами, что неслись в глубину ночи, в безызвестность существования, где они пропадут, растворившись в суете – отныне и навсегда. Том сплюнул на асфальт и спросил:

– Можно я возьму тебя за руку?

– О господи, – выдохнула Роуз, закатив глаза.

Том крепко сжал ее руку, в то время как она просто отдала свою ладонь во власть его хватки с привычным безразличием девушки легкого поведения, хотя и ощущала себя довольно неловко – такой публичный жест нежности, как и проявление нежности в целом отвращало ее и вызывало только истерический смешок. Все, что касалось отношений, для неё являлось работой, и Роуз верила, что работа сделала ее невосприимчивой, но на самом деле невосприимчивой ее сделала боль. Она поразительно хорошо держалась – на людях, при друзьях, в одиночестве. Она никогда не плакала, не думала больше, чем нужно, не вспоминала лица тех, кто с ней лежал, и то, что они с ней делали. Единственное, что ее выдавало – это тряска рук, меж никотинных пальцев которых вечно тлела сигарета с испачканным помадой фильтром, пристрастие к алкоголю и – отчаянный взгляд загнанного зверя, который выглядел как ядовитая озлобленность, ставшей удачным прикрытием для страха, перераставшим с годами в ужас. Она знала, что абсолютно потеряна – как человек, заблудившийся в чаще и отчаявшийся найти выход – и поэтому просто степенно продвигалась все глубже в никуда в самое сердце нигде, стараясь удержаться на ногах; и двигала ею не надежда, а тоска безнадежности. Про надежду она забыла, когда впервые легла с клиентом. Пока он трахал ее, она смотрела в потолок и думала, что все, это конец. Точка невозврата. Она больше не будет такой, как прежде, нет, никогда, и она не сможет смотреть себе в глаза – она потеряна, сломлена, задушена, убита и воскрешена ради служения еще живым телам, полусгнивший кусок плоти на костях, чей липкий запах мертвечины перебивается дешевыми женскими духами. Она мертва, внутри – она мертва. Неуспокоенный душа, что слоняется в поисках двери, которая спасёт ее. Кто будет молиться за шлюх и хобо? Кто вознесет свои руки к кресту, выпрашивая прощение их грехов? Кто поможет каждому из них найти свою дверь? Как-то раз Том видел заросшего, но опрятного хобо, сидевшего со своей дворнягой на картонке и молчаливо выпрашивавшего деньги на пропитание – и в его взгляде, в том, как он улыбался и как держался, достоинства было больше, чем в королях. А теперь он смотрел на Роуз – и видел сквозь весь ее неприглядный, поплывший макияж, сквозь ее усталость, сквозь ее кисловатый запах пота, сквозь ее неровные зубы, вульгарную, грязную одежду – он видел мать Терезу. Он видел ангела, извалявшегося в грязи и сломавшего себе крылья об камни. В том хобо достоинства было больше, чем у королей, у неё же душа была чище, чем у святых. Большинство людей не ищут правды, она им попросту не нужна; они готовы поставить на вас крест, если у вас грязный воротник. Но Том глядел в самую суть. Возможно потому, что сам считал себя пропащим. Ему всегда хотелось стонать от понимания, но невозможности выражения. Он чувствовал. Он видел. Он знал. Правда надрывала, щемила его сердце, но он не мог ее ухватить, не мог обернуть в слова, не мог даже воплотить в вопле. Пророк сострадания, узник откровения. Господь спасёт нас всех, думал Том. Это все, что ему оставалось.

Его дом, скошенная двухэтажная хибара, походил больше на заброшенный притон наркоманов; однако несмотря на запущенность самого дома, узкий участок вокруг него был хорошо убран – никакого хлама и мусора, одинокий почтовый ящик, стоптанная тропинка и пустое крыльцо. Когда-то там были цветы – но они погибли. Том помог Роуз забраться на крыльцо и открыл перед ней дверь. Она усмехнулась:

– Твои манеры похожи больше на издевку, дорогой.

– Твоя профессия не мешает мне в тебе видеть женщину, – ответил Том.

– Может еще признаешься мне в любви за столом при свечах?

– Если тебя устроит романтический ужин из сардин с хлебом и бутылкой портвейна, то я могу устроить.

– Избавь меня от этого, пожалуйста, – улыбнулась Роуз, неуклюже снимая туфли. – Я просто хочу отдохнуть. Я уйду завтра утром еще до того, как ты проснёшься, и ты больше никогда меня не встретишь. Я уеду отсюда – в Гэри. К своей подруге. И все будет замечательно, – она запнулась и рефлекторно взяла себя за горло, чувствуя, что сказала лишнее. – Прости, забудь. Усталость и алкоголь развязывает мне язык. Это все неважно.

– Как скажешь, – Том поставил портвейн на тумбочку с зеркалом и, пнув свои ботинки к стене, пошёл в ванную комнату.

Она продолжала стоять в прихожей, вдавливая ногти в ладони и прикусывая нижнюю губу; она проговорилась и чувствовала за это вину перед собой. Она никогда не позволяла себе давать слабину. Она заучила, приняв за правду, что она ничего не чувствует, что ее ничего не волнует, что ее ничего по-настоящему не касается – бестелесная тень самой себя в чужом сне, ее жизнь – прострация смерти, скитание в лимбе, дрейф на смоле бесконечного моря ничто. Страдание без надежды – это как задыхаться в тоске. Никакой подруги в Гэри, никакого спасения, никакой двери. Ей было некуда податься – Сэт, ее сутенер, обещал, что отрежет ей язык, когда найдёт ее; поэтому она не могла спать в квартире с ее престарелой тетей. Она не могла даже более работать в этом районе. Конец, это конец, господи, как я несчастна. Роуз сползла по стене, сдавленно всхлипывая в ладони. Мне некуда больше пойти. Я обречена. И все будет замечательно, все будет замечательно, малышка. Успокойся, прошу. Придумаем что-нибудь завтра, на ясную голову. Мы всегда находили выход. Тем более Сэт – он ведь блефует, он не отрежет мне язык, потому что тогда я не смогу отрабатывать ртом. Хотя, может, некоторым понравится немая сучка. Некоторые любят тех, кто не может дать отпор, не может даже ничего произнести… Это лучше, чем кляп во рту… Господи, я так устала от всего. Но я высплюсь и станет легче. Обязательно станет легче. Мне просто нужен крепкий сон…

В коридор вышел Том, вытирая полотенцем лицо. Увидев всхлипывающую, спрятавшись в свои ладони Роуз, он присел рядом с ней:

– Что с тобой? Почему ты плачешь?

– Ничего, ничего, я просто устала, очень устала, – сквозь плачь отвечала одна, и к ее лицу все больше приливала жгучая кровь, а в горле – ширился ком; она ненавидела себя за то, что не выдержала. Она не имела права.

– Ну-ну, – Том приобнял ее, гладя по плечу, – не плачь, дорогая. Все образумится. Если ты переживаешь, что тебе некуда пойти, то можешь оставаться у меня сколько нужно. Ты даже не обязана ради этого со мной спать.

– Хотела бы я знать, зачем я живу, – она давилась словами, – хотела бы я знать.

– Никто не знает, детка. Никто. Это не делает наши жизни хуже.

– Если бы у меня была хоть какая-то цель или мечта… Я… Я думаю, мне было бы намного проще…

– Это все маяки, которые не ведут ни к каким островам. Цель может быть, наверное, только одна – и это само плавание. Зачем? Мы его не выбирали, чтобы теперь оправдывать. Черт, нас вбросили сюда нагими, в крови и с криком – о каком смысле идёт речь, если не о том, чтобы теперь просто как-то стараться плыть дальше. Выживать. Другой правды нет, дорогая. Либо я ее просто никогда не мог понять.

– Я не знаю, откуда брать силы, просто не знаю…

– Сейчас, подожди, – Том встал, принёс штопор, вскрыл бутылку и сел рядом с ней. – Доставай сигареты. Закурим, глотнём – и полегчает. Не то чтобы это верное средство, но другого у меня нет.

– Я не могу больше пить, – сказала Роуз, доставая пачку сигарет из сумочки.

– Не глупи. Я знаю, о чем я говорю. Поверь мне.

Они поочерёдно присосались к бутылке; Роуз поперхнулась и сплюнула часть на пол.

– Это отвратительно, – поморщилась она.

– Это как крепкий кофе. Сначала тяжело идёт, потом привыкаешь. Ко всему привыкаешь, – пространно сказал Том, глядя в спальню.

– Только к жизни я никак не могу привыкнуть, – она взяла бутылку из его рук и сделала несколько больших глотков. – Это смешно.

– Что именно?

– Да все. Вся эта жизнь.

– Ты должен преисполняться иронией, как только встаёшь с постели. Иначе не никак. Так писал Хемингуэй.

– Может быть, – ее руки были черны от туши. – Но мне почему-то совсем не до смеха.

– Это приходит с годами, дорогая. Когда ты черствеешь. Когда твоя душа покрывается плесенью и пожирает саму себя, пока от нее ничего не остаётся.

– Это звучит ужасно. Так не может быть со всеми, я отказываюсь в это верить.

– Другие просто отказываются в этом признаться себе. Но отрицание – это тоже признание.

– Если бы ты был психологом, люди бы вешались после разговора с тобой, – рассмеялась она, положив голову ему на плечо. Она отдалась слабости. Когда ты летишь с кювета, все, что остаётся – это отнять руки от руля и расслабиться; ведь если падение неизбежно, то зачем паниковать?

– Я не знаю, как помочь тебе, потому что не знаю, как помочь даже самому себе. И я говорю о том, что считаю верным. Правда не всегда должна быть красивой.

– Чем ты занимаешься, кстати? Ты не похож на обычного алкоголика. В тебе что-то есть.

– Я неудавшийся писатель, пишу статьи для местной газеты, точнее, рассказы. А потом пропиваю все деньги, чтобы забыться. Точнее, я делал так раньше – теперь я пью, потому что не могу иначе. Рано или поздно наши привычки перерастают в потребность.

– И ты не хочешь ничего изменить?

– Кто сказал, что меня это не устраивает? – болезненно усмехнулся Том.

– Может ты просто не хочешь себе в этом признаться?

Том улыбнулся. Они молча закурили еще по одной сигарете и сидели, думая обо всем и – ни о чем определенном. Их сознания кровоточили, души корчились, изнывая в удушье, тела ломало от алкоголя, никотина и усталости. Мысли, как бритвы, продолжали резать податливую плоть разума. Некуда бежать, не за чем оставаться. Бесконечные вопросы, заводящие в бесконечные тупики, а за спиной – пропасть, полная ужаса. Пробираться, скалясь, в темноте, когда не достаёт воздуха, а глаза слипаются. Охота на самих себя в лесах их теней, где выстрелы подавляются слишком громкой, слишком пронзительной тишиной. Где спасение – это иллюзия, а все остальное…

– Я больше не могу, я пошел спать, – сказал, привставая, Том. – Спокойной ночи, – уязвлённый и потерянный, он прошёл в спальню, сел на кровать и вжался лицом в свои большие, сухие ладони. Эти ладони бы могли сжимать серп, держать ребёнка, сжимать автомат со штыком – но вместо этого они держат бутылку, перемежая ее с карандашом. Найден и потерян. В нем тоже что-то когда-то надломилось. Для него тоже были закрыты все двери. Глубоко вздохнув, он стянул брюки, расстегнул рубашку и лёг, оставаясь наедине с пульсацией в висках. Потолок чуть подрагивал перед глазами. Отец в детстве говорил ему, что самое важное – это быть хорошим человеком; но ему так никогда и не удалось объяснить, что это значит.

– Твои синяки, – произнесла Роуз, сев на край кровати и положив руку на его волосатые, мясистые ноги. – У тебя есть лёд?

– Да к черту, – устало выдохнул Том. – Само заживет.

– Я сейчас найду что-нибудь.

Она принесла лёд, обёрнутый в полотенце, и приложила к его отёкшему глазу.

– Тебе ничего не сломали? Ничего не болит?

– Если хожу, значит, нет. Но рёбра ноют, конечно.

Убрав лёд, Роуз залезла на него, и, согнувшись, прошептала ему в лицо жарким, кисловатым из-за портвейна дыханием:

– Я хочу, чтобы ты трахнул меня. Нам обоим нужно расслабиться.

Когда Том проснулся, Роуз уже не оказалось в постели – осталась только тень воспоминания из легкого шлейфа ее духов и тепла тела. О страдание бесформенных тел, скручивающихся в утренних агониях, когда внутри желудка словно бултыхаются в кипящей кислоте лезвия, каждое мгновение, каждое движение врезается в стенки и оставляет неглубокие, кровоточащие порезы, которые прижигает кислота, заставляя чувствовать еще большую боль… О их трескучая головная боль с запредельным давлением в висках, словно череп зажали в тисках и поднесли к колоколу, чей язычок проникает прямо в центр головы и равномерно заполняет черепную коробку громким, дробящим звоном… О эта утренняя ломка каждой кости, ноющее напряжение каждой мышцы, липкая сухость во рту и жажда, неутолимая жажда страждущего в мертвой пустыни… Кто поймёт их боль и проведёт их к спасению? Кто протянет руку помощи? Почти каждое утро Том умирал изнутри. Он был бы рад умереть во сне, но судьба каждый раз вбрасывала его в очередной день, вырывая из цепких когтей тягучего бреда спиртового сна – и он просыпался, стеная и моля о спасении, ворочаясь в мокром от пота одеяле. Что дальше? Что дальше? Выпивая бутылку, Том выпивал мир; когда бутылка кончалась, не оставалось ничего, кроме пустой, тоскливой и тошнотной обыденности. Все теряло свою значимость, обращалось в пустые декорации ради декораций: люди, города, поступки. Не оставалось ничего, во что можно было бы поверить, и что могло бы наполнить его осмысленностью. И если страдания тела выдержать можно, то эту тоску, что ширится до слепого ужаса, стерпеть нельзя никак – она попросту сводит с ума. Чего ради? Зачем? Почему? Бутылка не задается этими вопросами, она выжигает их, оставляя только чистое блаженство. Господи, дай мне сил пережить этот день, подумал Том, аккуратно приподнимаясь. Дай мне сил изменить то, что я могу, и мудрости принять то, что изменить я не способен. Во славу Отца, и Сына, и Святого духа. Аминь.

Том дотащил свое тело до ванной, лёг в неё и включил ледяной душ. Тело ёжилось, спасаясь. Но спасения ждать было неоткуда. Приведу себя в порядок и сяду писать, сказал он себе. Дело решеное. Я знаю, чего хочу… Но черт, мне бы опохмелиться. Просто немного выпить. До бара я не дойду – боже упаси, я не выползу из дома. Ни денег, ни сил. А избили-то меня нормально, господи, как же все болит…

Левый глаз заплыл настолько, что Тому оставалось только щуриться – держать его закрытым было сложно. Хотя бы нос не сломали. Удивительно, подумал Том. А может там и ломать уже ничего. Попасть под холодный напор воды – это как получить удар в грудь; выбивает воздух из легких, и ты начинаешь глубоко, размеренно дышать. Том переключил воду на горячую и лежал под обжигающем потоком, пока не стало душно. Затем опять переключил на холодную. Пульсация в висках обрела звук, такой размеренный стук, как будто сердце подскочило в мозг, а сам мозг насадили на тонкую, ледяную иглу. Вынуть ее – и он вытечет через уши, глаза и нос. Господи, как мне вытерпеть это. Том подставил голову под струю и глотал воду, пока не напился, после чего протянул руку к раковине, взял скрученный тюбик мятной пасты и выдавил себе в рот. Мы получаем то, что заслуживаем. Но какое провидение, какой пророк расскажет мне, за что я заслужил все это и почему, ради чего я страдаю? Где искать правду? На каких скрижалях, потерянных и рассыпавшихся в пыль времени, несущейся по дорогам вместе с сухими, почерневшими листьями, написаны пути к моему спасению?..

На кухне стоял душный, застоявшийся воздух от приготовленного завтрака. Том взял записку на столе, придавленную кружкой со остывшего кофе: «Приготовила тебе поесть, но, наверное, все уже остыло, и оставила пачку сигарет. Спасибо за вечер и прощай». Он сел за стол, достал сигарету и закурил. Как ее звали? Кажется, Роуз… Она ничего. Вчера было сказано много слов, много лишнего, одна риторика – от этого стачиваются грани сознания. Голова набивается ватой, красной и липкой от кровотечения мыслей. Это все без толку. Том глотнул кофе и подавился; холодный, застоявшийся кофе слишком кислил. Кажется, так же кислит застоявшаяся жизнь. Есть совсем не хотелось – Тому казалось, что если он возьмёт в рот даже кусочек, его стошнит; и все же он знал, что ему станет еще хуже, если он хотя бы немного не поест, поэтому насилу проглотил яичницу и кусок поджаренного хлеба.