полная версия

полная версияМиниатюры и не только

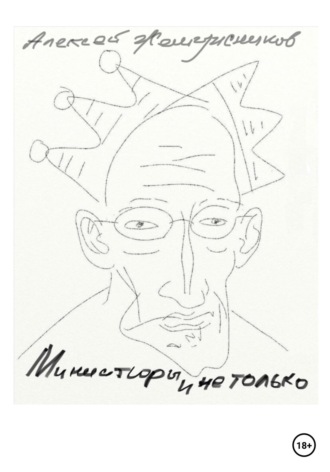

Алексей Жемчужников

Миниатюры и не только

За картохой

Лежит Филимон, зевает, в потолок смотрит.

– Филимон, выйди вон.

– Это почему?

– Зеваешь громко.

– Могу и не зевать

Филимон на бок повернулся. Храпит, посуда звенит.

– Филимон, выйди вон.

– Почему это?

– В ушах от тебя звенит.

Филимон встает, натягивает штаны, папиросу закуривает.

Хочет Люсю потискать.

– Руки!

– А вон выйти – куда?

– А вон туда, в дверь. На базар пойди, картохи принеси.

Филимон – каланча двухметровая – на базар идет.

Шаг – километр, другой – километр.

На базаре народ плечами толкается.

– Филимон, яблок возьми!

– Филимон, капустка!

– Филимон, огурчиков хошь?

– Не. Не хочу. Мне б картохи

– Жареной? Пареной? С сальцой?

– С сальцой давай.

Взял Филимон котелок картохи с сальцой.

– Филимон, капустка!

– Давай!

– Филимон, огурчики!

– Давай!

– Филимон! Грибочки, курочка, колбаска

– А «свойская» есть?

– А то!

– Все давай! А серьги с жемчугами есть?

– Все есть!

– Давай!

Шаг – километр. Другой – километр.

Филимон котелок с картохой на стол ставит.

Огурчиками, грибочками, колбаской, курочкой скатерку украшает.

«Свойскую» – в центр всей композиции.

– Люсь, полюбуйся!

– Хм.

Филимон серьги с жемчугами жене протягивает.

– Тебе.

Люся серьги примеряет, к Филимону прижимается. Жемчуга что две луны в розовых ушках.

– Не проживешь ведь без меня.

– Не проживу.

Семечки

Спотыкается Ефим, спешит, вприпрыжку идет.

– Эй, Ефим, куда спешишь?

– Спешу куда надо.

Приспешил куда надо Ефим.

– За чем очередь? Что дают?

– Семечки. Каленые и соленые.

– Насыпь сто горстей каленых

– Куда тебе столько?

– В правый карман сыпь! Теперь сто горстей соленых.

– А этих куда столько?

– Этих в левый карман сыпь, не жалей.

Идет Ефим семечки лузгает, шелуху с бороды пятерней снимает.

Солнце яркое, небо синее, дорога пыльная.

Припылил Ефим домой, жену зовет:

– Жена! Ау!

Жена у печи, индюка варит.

– Ау, Ефимушка, что гостям купил?

– Семечек двести горстей для гостей!

– Куда столько?

– В гостей уйдет! Когда еще индюк сварится.

Глянь, жена, дорога пылит – знать гости идут.

Кидай скатерть на стол!

На пороге – Маша с Яшей, Коля с Полей, Вася с Олей.

– Не ждали?!

– Просим, просим. Как не ждали! Проходите, полузгаем.

Индюк варится, гости семечки лузгают.

Час лузгают, два лузгают. На третий час у Яши, Коли и Васи в горле запершило

Ефим – в подпол за наливочкой, глотку смочить.

Гости глотку смачивают, Ефим радуется, жена у печи индюка варит.

Маша, Поля, Оля песню затянули. Яша, Коля, Вася больше наливочкой интересуются.

К ночи индюк сварился. Гости от пуза наелись, наливочки напились и на лавки повалились.

Дрыхнут без задних ног.

И напрасно.

Не тот Ефим человек, которому верить можно. И жена его не та.

Ефим с женой поснимали с гостей, перстни, бусы, шелка, кошельки и деру дали.

Хорошо, что в живых оставили Машу с Яшей, Колю с Полей да Васю с Олей.

Приглянулись они Ефиму в городе. Думал – иностранцы.

Поговорил – туземцы, богатенькие. В гости позвал – все как обычно у Ефима.

Был Ефим, стал Аким.

Спотыкается Аким, спешит, вприпрыжку идет.

– Эй, Аким, куда спешишь?

– Спешу куда надо.

Приспешил куда надо Аким.

– За чем очередь? Что дают?

– Семечки. Каленые и соленые.

– Насыпь сто горстей каленых

Вот и попался Аким на семечках. Ждали его.

Дедуля-бабуля

Бабкин дед из грядки морковку дергает.

Толстую – направо, тонкую – налево.

– Дед, а дед! Ты делом лучше займись.

– А чего делать-то?

– Петуха поймай. Курятинки захотелось.

Дед с топором носится за петухом.

Петух – по грядкам, дед – за ним.

Петух в дом – из дома. Дед – кубарем с крыльца.

Петух – на забор, дед – под забор.

Удрал петух.

Бабка видит, что супчик куриный сбежал и кумекает:

– Дед, у соседа муки займи. Пирогов напеку.

Дед – к соседу.

– Сосед, дай муки, а я топор заместо оставлю.

Отсыпал сосед деду муки. Дед – к бабке.

– Вот мука. Пеки пироги, бабка!

На пироги внучка приехала. Как знала.

Студентка в джинсах. Танечка.

Внучка у них – фифа городская. Этакая штучка с запросами

– Дедуля-бабуля, а Петя где? Почему меня не встречает?

– Убежал Петя.

– С чего бы это?

– Сдуру, наверное. Глупая птица.

– Может, вы съесть его хотели?

– Что ты, внученька! Разве можно съесть твоего петуха?!

У деда и топора-то нет.

– Ну, смотрите, дедуля-бабуля! Не прощу и не приеду, если Петю съедите!

Поели пирогов с морковкой. День проводили и спать разошлись.

Дед с бабкой не спят. Все ворочаются и вздыхают.

Все кумекают – не простит им внучка. Не приедет, если петуха съедят.

С первыми лучами, петух на заборе прокричал о начале нового дня.

– Вот твой Петя, Танечка! Нашелся! А ты плохо о нас подумала.

Не боится петух деда с бабкой.

Понял куриными мозгами, что до седой бороды теперь доживет, как дедуля.

И кукарекает о том на заборе с утра до ночи.

Медведь

Пролог

Маленький Митя подошел к окну и столкнул медведя.

Такого большого, бурого и лохматого, он выбрал сам в день рождения в магазине игрушек. Интересно было посмотреть, как упадет медведь с подоконника вниз.

– Медведь!

Женский крик взвился так высоко, что более походил на пронзительный свист.

Мальчик забрался на стул, лег животом на подоконник и высунул голову на улицу. Медведя нигде не было.

***

Зверь опустился на четыре лапы, наклонил голову, вышел на опушку леса и побежал. Первые двадцать шагов он бежал словно бы нехотя. Медведь был необычайно большой, и могло показаться, что он никогда не разгонится. И все же медведь разогнался. Неуклюжая трусца его незаметно перешла в рысь. Мощные лапы выбрасывались вперед, увеличивая шаг. И лохматая бурая туша неожиданно быстро набрала скорость, сбилась с иноходи, и медведь перешел в галоп.

– Медведь!

Женский крик острым ножом разрезал плотный лесной воздух.

У Митяя заложило уши, и он обернулся. На поляне никого не оказалось.

Был один лишь Митяй и медведь бежал на него.

Митяй знал, что убежать от медведя нельзя и все же побежал. Побежал без оглядки. Оглянуться назад – потерять секунду, а вслед за секундой и саму жизнь. Ах, как же быстро бежал Митяй.

Пятки горели, и сердце отчаянно колотило в грудь.

Каждой мурашкой своего тела он понимал, что медведь догонит его.

Митяй летел, не касаясь земли, к одинокой молодой березе. Пятки жгло. Кровь била толчками изнутри по ушам.

– Господи, успеть бы!

Митяй взлетел на березу и ящерицей побежал вверх по стволу.

Уже высоко над землей, среди гибких ветвей, он смог наконец замереть и посмотреть вниз.

Медведь лез за ним.

Высокая, стройная, белая Митяй полюбил ее сразу.

Он лез все выше и выше, обнимал гладкий ствол и знал, что спасется – береза сказала ему.

Никого и никогда так крепко не обнимал Митяй как эту березу, которая так же обнимала его, не давая упасть.

Высокая, сильная стройная, она не ломалась и гнулась под тяжестью тел Митяя и зверя.

Плотная кудрявая крона, в которой только что ящерицей струился Митяй, мешала медведю.

Медведь застревал меж гибких ветвей и проламывался сквозь частые. Он мешкал, отставал и соскальзывал.

Когда береза склонилась дугой, грузная туша зверя не удержалась, сползла со ствола, повисла на передних лапах… и сорвалась вниз.

Гулко ударившись о землю, медведь тут же вскочил, обошел вокруг место падения, встал на дыбы и содрал белую кожу с березы, оставив на теле ее глубокие, длинные, рваные раны.

***

Эпилог

Митяй давно уж не молод. Он глубокий старик, и ему много лет. Очень много.

Женский пронзительный крик, взвившийся до небес, часто будит его по ночам, и Митяй просыпается.

Много лет этот сон беспокоит его.

Нет. Нельзя больше спать. Уже сил не осталось бежать от медведя.

Под утро старый Митяй уснул.

Тело его нашли под березой в лесу.

Могучий ствол старого дерева хранил на себе черные борозды – след железных когтей медведя.

Костик, или Сапоги против тельняшки

Костик появился в наших краях на черном «Форде» прошлой весной.

Обошел он свой будущий дом со всех сторон, окинул взглядом спящую после зимы деревню, прищурился на Волгу – блестит! Похлопал, пошелестел ладонями друг о дружку.

– Оно!

Следом Костик привез жену и гору необходимого для жизни имущества.

Заселились они с Клавой в совхозный дом, пустой и холодный. Стекла вставили, двери навесили, трубу побелили, печь затопили.

Дым из трубы идет – в доме люди живут. Со стороны посмотреть – и хорошо, и приятно.

Пожили они в деревне, разведали кто чем дышит, каковы запросы трудящихся и поставили в березовой роще новенький ларек. Свили себе Костик и Клава гнездышко, забором границы обозначили и родственников позвали.

В сеннике поросенок хрюкает – вес набирает. Куры дорогу перед домом клюют. Наладилась у них жизнь.

Раз в две недели Костик катается на «Форде» в город, скупает в магазинах необходимый продукт и снабжает жену товаром.

Клава уходит с утра на работу. Она торгует в ларьке пивом, махоркой, чипсами и фисташками. После обеда Клава закрывает ларек, приходит домой и занимается любимым делом – пилит мужа.

А пилит Клава, как и дышит, – легко.

Ходит перед Костиком и говорит, и говорит, и говорит.

Между слов фиалки на окне польет, пыль с телевизора смахнет, на диване полежит. И грудь ее плавно вздымается – в такт дыханию.

Костик не столько слушает, сколько смотрит, как Клава красиво дышит.

– Костик, ты для чего голову налысо побрил?

– Волос глуп, он везде растет. Вот я его и… того, – смотрит на Клаву Костик.

– Бани нет. В туалете – лед. Храпишь как трактор.

– Я храплю?! Да сроду не храпел!

– А чего сиднем сидишь и мхом обрастаешь?

– Товар жду.

– Да кто ж тебе, сидню, товар в дом принесет? Оторви «булки-то» от стула и в город поезжай.

Костик отрывает от стула «булки», потягивается, зевает, лязгает крепко зубами и хлопает Клаву пониже спины:

– Ну, я пошел.

Костик мужик крупный, сильный, предприимчивый. Вот за все это Клава его и любит.

Сама Клава некрупная, несильная и очень привлекательная. За то Костик и любит ее.

– Куда ты пошел?

– К брату, – Костик по старой армейской привычке стряхивает портянки. Мотает он их ловко, без складок. Проталкивает ноги в кирзачи и прыгает на месте с притопом. В сапогах – плотненько, как он любит.

Через стену живут брат Костика с женой. Совхозный дом, он на две семьи.

Клава слушает топанье мужниных сапог за стеной и скучает.

Два брата сидят на крыльце. Один белявый, другой – чернявый.

Белявый это – Костик.

Брат его слюнявит полоски газеты, крутит козьи ножки и трамбует махорку шляпкой гвоздя.

В тот год по всей округе первым делом исчезли конфеты. За конфетами улетучилась колбаса, а вслед за колбасой пропали в одночасье и сигареты с папиросами.

Как и не было. И вся курящая братия перешла на махорку.

Крутить козьи ножки, друзья мои, настоящее искусство. Это вам не картины маслом писать и не изюм из пудинга выковыривать.

Меня, например, этой премудрости тесть научил. Сам-то тесть никогда не курил, но будучи еще сопливым мальчонкой крутил козьи ножки своему деду. Стариковские деревянные пальцы могли только мять или рвать крупными клочьями газету. Куда там – тонкие трубочки крутить.

Чувствуете, откуда дымком табачным потянуло?! А потянуло дымком из солдатского окопа Первой Мировой. Дед моего тестя закурил именно в том окопе. Серьезная была школа.

Сидят братья на крыльце, стало быть, ноги свесили, курят.

– Все небо коптите?

Это жена брата Костика дверь приоткрыла и нос на улицу высунула воздух весенний понюхать.

Мужики жмурятся. Жмурятся они не столько на солнце, сколько от едкого дыма.

Дни стоят теплые. Хорошо братьям. Так бы и сидели.

Да где там. Не дадут! Обязательно будут мешать. Обязательно что-нибудь произойдет неприятное.

Как зовут брата Костика, никто в деревне не знает. И как жену брата Костика зовут, тоже никто не помнит. Странно, конечно. Но так уж получилось.

– Слышь, Костик, может, сети поставим?

Брат Костика плюет на палец, «бычкует» самокрутку и прячет за ухо.

– Да где тут сети-то ставить?

– И то, – соглашается брат Костика. – Негде.

Сидят жмурятся.

По дороге мужик идет. Мужик согнулся под тяжестью большого мешка. Мужик молодой, знакомый.

– Димка, что ли? – Костик напрягает зрение. – Точно. Димка!

Молодой мужик Димка останавливается напротив братьев.

Скидывает мешок со спины, переводит дух.

– Здорово, мужики! – Димка улыбается.

– Здоровее видали. – Братья нехотя отрывают «булки» от крыльца, подходят к мешку.

– Пустой мешок стоять не будет. Признавайся, что в мешке?

Димка с гордостью раскрывает мешок

А в мешке: щуки – с руку, лещи – лаптя́ми, судаки с клыками жабры топорщат!

– Где взял?!

– Да напротив вашего дома сетку поставил.

– Нашего дома?!

Братья выражаются. Выражаются бурно и кудревато, в пять этажей.

На шум выбегают Клава и жена брата Костика.

Женщины заглядывают в мешок, переполняются восхищением и завистью одновременно.

– Дим! Покажи ты этим дурням место, где рыба такая плавает!

– Вот! – Димка протягивает руку в сторону дома, где живут Костик, Клава, брат Костика и жена брата Костика.

– Прямо за вашим домом рыба такая и плавает!

Димка подлезает под мешок, берет груз на спину, крякает и топает к большому кирпичному дому.

– Он там живет. А я – по соседству живу. Димка мой брат.

На следующий день, пока солнце не встало, Клава выпроваживает Костика на рыбалку. Жена брата Костика тоже выталкивает своего мужа в дверь

Скоро рассвет. А пока белым облаком берег накрыт.

Ива прозрачными росчерками вырастает из молока.

Тихо. Лодка качнулась под рыбаками. Братья отчаливают и скользят над водой в тумане. И слышно только, как тихо скрипят весла в уключинах.

Братья ставят поперек Волги сети, так же тихо возвращаются и прячутся у воды в кустах.

Краем уха можно уловить в зарослях ивняка бульканье по стаканам и хруст огурцов на крепких зубах.

Но это если прислушаться.

А так, ничего не слышно и никого не видно. Хорошо братья спрятались. Сторожат как положено.

Ближе к полудню проходит на катере рыбнадзор и собирает все сети.

Выглядит эта процедура примерно так. Идет на малой скорости по реке небольшой катер. За катером тянется трос и цепляет крючьями со дна реки все что зацепится.

Братья с грустью провожают взглядом удаляющийся катер.

Ночью Костик сотрясает Димкину дверь обутой в кирзач ногой и тут же соскакивает с крыльца на всякий случай.

Дверь распахивается.

Ступенькой выше – Димка в тельняшке. Костику в нос упирается грудь моряка.

– Костик! Так раз так! Звонок видишь?!

– Разобраться надо! Твоя собака моих кур драла! Помнишь?

Димка отколупывает от тельняшки налипшую чешую.

– Блэк, что ли? Так мой Блэк еще осенью пропал.

Всем соседям, чьих кур потрепал или, хуже того, сожрал с потрохами красавчик Блэк, Димка выплатил компенсацию. Кому косу отдал, старинную с клеймом мастера, кому – крыльцо поправил, кому – дров привез.

Костик в глубине души понимает, что тема с курами давнишняя и потому сомнительная. Димка хоть и «добер бобер», но до поры. Тут по-умному надо.

– Двух кур мы с Клавой не досчитались осенью!

Костик стрижет двумя пальцами воздух у Димки перед носом.

– Двух кур не досчитались! А ты знаешь, сколько курица живет? Не знаешь! Десять лет!

Димка провожает взглядом двухпалубный пароход. В ночи слышно, как плюхают по реке его большие лопасти.

Димка смотрит на желтые огни и не слышит Костиковы причитания. Димка – там, на пароходе. Любимая картинка из детства. Ему десять лет. Он обнимает подушку и смотрит через иллюминатор на плывущие мимо огни. Скоро колесник подаст голос.

Вместо гудка Димка слышит голос Костика.

– А за десять лет две моих курицы знаешь сколько могли бы снести яиц?! А цыплят сколько могло вылупиться из этих яиц?!

– Костик, хочешь, я тебе сети свои отдам? Сто метров!

Костик понимает, что его затея с курами удалась, но виду не подает.

– Сети, говоришь? Двести метров и спининг! – ёКостик повышает ставку.

– Спининга у меня нет. Удочка есть с американским поплавком!

– Поплавок точно американский?

– Точно!

– По рукам.

Костик забирает у Димки двести метров сетей и удочку с американским поплавком взамен утраченных кур и неродившихся цыплят.

Всю следующую неделю, день за днем, Костик со своим братом «седлают» лодку и бороздят Волгу. Бороздят и вдоль, и поперек, и наискосок. Волга у нас неширокая. Метров пятьсот, не более, если от берега до берега посчитать. Мальчишки, из тех что покрепче, переплывают туда и обратно саженками без отдыха.

И сколько ни ставят братья Димкины сети, ничего не вылавливают. Впустую все!

Нет. Рыбалка это не для Костика. Не его стихия – вода.

Вот Димка – другое дело! Димка на Северном флоте служил.

В Баренцевом море тельняшку полоскал, на палубе папиросы курил, против ветра плевал и бескозыркой чайку с лету сбивал.

И может быть, потому всякая речная рыба к Димке со всем почтением и подобострастием, как матросы – к адмиралу. С поклоном и на сковородку.

А Костик что?

Костик – он сапог на портянке, коммерсант и снабженец.

– А и ладно, – Костик махнул рукой. Рыбы в Волге все равно теперь нет. Димка всю выловил.

Паша

Иван Сергеевич потянул за край любимый клетчатый плед и залез в теплую душную норку холодным носом.

Тощие белые ноги его оголились почти до колен.

– Куриные, – критически оценил картинку с голыми ногами Иван Сергеевич и закрыл глаза. Ему было хорошо в любимом кресле, под любимым пледом, у любимого камина. Он сызмальства окружал себя исключительно любимыми предметами.

– Тук-тук.

– Открыто.

Иван Сергеевич спрятал голые ноги под плед. Он стеснялся кривых пальцев на ногах. И даже соврал когда-то и кому-то, что, мол, станину от гаубицы-пушки случайно опустил себе на сапоги, когда служил в армии. А в сапогах ноги его были. Хрусть – и поломал пальцы.

Оправдание кривым пальцам прозвучало тогда мужественно и даже отчастигероически.

– Тук-тук.

– От-кры-то!

В дверь просунулась крупная, довольная собой голова.

– Таки я пройду? Как говорят у нас в Одессе.

Голова застрекотала в дверях, не успев переместиться в тепло, где приятно проводил свои утренние часы Иван Сергеевич.

– Я теперь великий поэт, как Пушкин и Есенин! Знаю всех, знаком с кем надо, вхож туда, вхож сюда, везде меня ждут и все меня хотят. Таки я пройду?

Иван Сергеевич узнал говорящую голову. О встрече они договорились еще вчера по телефону.

– Проходи уже, Паша. Холодно!

Голова, не умолкая, прошла в дом, крутанулась на пятках, прикрыла за собой дверь. Снова крутанулась.

– Двадцать семь лет не виделись! Представляешь?! Сколько лет столько зим! Обнимаю! Ты пишешь? Что ты пишешь? Зачем пишешь? А я, брат, на бумаге пишу карандашом. По старинке, как положено. Классика! Думаю, на перо гусиное перейти. Смотри, что у меня есть!

Подмышкой у говорящей головы, которую Иван Сергеевич назвал Пашей, раздувался переполненный бумагами портфель.

– Рукописи в подлинниках!

– Портфель, поди, имитация?

– Что ты, что ты?! Все натюрлих и русиш-культуриш! Кожа крокодила! Директор Цума-Гума лично мне одному с поклоном, со слезой и навеки!

Говорящая Пашина голова крепилась на короткой шее, которая крутила головой на мясистом торсе. Руки-ноги были так же коротковаты и добирали недостающую длину в толщине.

– Я по делу к тебе. Тема есть! Затем и пришел, – трещала Пашина голова, кружась вокруг кресла с Иваном Сергеевичем.

– Вот. Смотри, сколько стихов у меня! Пушкин, Есенин и теперь – Я! Не хуже, а даже лучше! Теперь так никто не пишет. Сборник своей поэзии хочу. Многотомник. Нигде моих стихов нет! Нигде! Только в этом портфеле!

Паша похлопал по крокодиловой коже.

– А народ спрашивает, где почитать. И меня от этого забирает! Народ спрашивает, а меня забирает! А что я ответить могу народу? Нетути нигде моих стихов, дорогой ты мой народ! Нетути! Нарасхват я весь. Тебе одному как на духу.

Иван Сергеевич силился понять: как это – стихов Пашиных нигде не напечатано, а народ с ног уже сбился в поисках

Слова вылетали из Пашиной головы пулеметными очередями. Иван Сергеевич обреченно слушал.

Он старался, он очень старался не слушать и даже заставил себя наблюдать за большим пауком, которого Елизавета мечтала извести. Сколько раз она умоляла убрать с глаз долой эту мерзость.

И каждый раз Иван Сергеевич внимал мольбам жены молча. Про себя он решил-таки дать шанс этому жутковатому пришельцу.

Паук возник на потолке из ниоткуда неделю назад. Облюбовал себе угол за дымоходом повыше, где сплел паутину, и замер в ожидании жертвы. Вот он сидит!

Огромный, черный, с бледным крестом на спине.

Паша трещал, не давая Ивану Сергеевичу сосредоточиться на пауке.

Еще теплилась надежда, что влетевшее в одно ухо вылетит в другое каким-нибудь чудесным образом.

Но не тут-то было! Слова точнехонько влетали в аккуратно оформленные маникюрными ножинками скважины ушей, гулко метались в черепе и никуда не вылетали.

Иван Сергеевич, оставаясь внутри пледа, сел вертикально, склонил голову на правый бок и постучал себя по левому уху

Дохлый номер. Не вылетело ни единой, даже самой никчемной буковки. Все застряло в черепе.

Иван Сергеевич вдел ноги в шлепанцы и пошаркал до холодильника. На стол были выставлены – початая «Столичная», рисовый пудинг отложенный на обед, две тврелки, рюмки, вилки. Иначе с поэтом было не разобраться.

Пашины глазки при виде «Столичной» замаслились. Он придвинул к столу свободное кресло, на кресло водрузил портфель и уже на портфеле устроился сам. Поерзал и вроде как уровнялся по высоте с Иваном Сергеевичем.

– Узнаю графские вилки! – Паша «хлопнул» рюмку и поковырял пальцем изюм в пудинге.

– Знаем мы вашу Мурляндию с холодными носами, господин Иван Васильевич Бунша!

– Какой еще Бунша? – Иван Сергеевич выпил водочки вслед за гостем.

– Ну ты же у нас Рюрикович, как я помню. А я, брат, все помню!

Паша коротко потрясся телом, беззвучно смеясь.

– А мы, понимаешь, пока хвосты коровам крутили да на гуслях ламбадили, так все в генералы и вышли. ЦК ВЛКСМ, ОПРСТ – знаешь? Мы, брат, везде наследили. Было ваше, стало наше! И все вы у нас вот где!

Паша сжал в кулаке графскую вилку:

– Вот где!

– Нарышкины мы, а не Рюриковичи, – Иван Сергеевич неуверенно улыбнулся и принял игру. Однако игра продолжалась недолго и закончилась сразу, едва начавшись.

– Да наплевать мне на вас, товарищ Бунша. Слышь, Сергеич, хочешь я на твои рассказы пародию напишу? Ухохочешься!

– Да не пишу я ничего такого, – Иван Сергеевич подобрался, напрягся и мысленно встал в боевую стойку.

– А ты не ерепенься. Пишешь-пишешь, по глазам вижу. Все пишут, и ты пишешь. А цензор внутренний у тебя есть? Нет! Путь писателя, брат, тернист и ухабист! Запомни это и не пиши! Вот меня и дубиной стоеросовой по загривку, и рылом в землю, и поганой метлой из всех щелей выметали, а я – вот он. Перед тобой! Цел и не вредим! Хочешь стихи мои почитать?!

– Хочу, да, – Иван Сергеевич произносил слова куда не так скоро, как его собеседник. Слово – пауза – слово – пауза. Он проглотил, наконец, пережеванный в пюре пудинг.

– Читай, Паша. Ждем-с.

– Во-о-о-т! А я что тебе говорил! Все хотят! Все спрашивают, все интересуются, как найти, где почитать! Вот и ты просишь. И меня это, знаешь, брат, забирает! Пушкин, Есенин и Я! Никто так не пишет, кроме нас троих. И все это знают. И ты теперь знаешь. А я кайф ловлю. Вот ты можешь, как я, писать? Не можешь! И ни одно свиное рыло так не может писать. Нас всего только трое – как Маркс, Энгельс и Ленин.