Полная версия

Наука, любовь и наши Отечества

– Говорят, члены их ЦК помощи попросили. А что сами они пишут? Вы же «Руде право» получаете…

– Да. И сегодня пришло, за двадцатое августа. Там и намека нет на то, что наши передают. Ни контрреволюции, ни тем более насилия над народом, ни вражды к СССР. Было перед этим беспокойство, что советские не понимают их, но потом, после совещаний в Братиславе и в Чиерне, всё вроде бы улеглось.

«Самое главное, было достигнуто понимание, возник даже термин „дух Братиславы“, преодолена была возможность разрыва, которая угрожала отношениям КПЧ с партиями других стран Варшавского договора».

«…Наши дружественные отношения с СССР и социалистическими странами будут и в дальнейшем развиваться. Это альфа и омега нашего народного завтра…»

Все это я читаю им из газеты «Руде право».

– Совсем свежая, вчерашняя газета! Хорошо ходила.

– Больше не придет. Всю прессу там арестовали, – невесело сообщил Валентин Александрович. Потом нашел станцию, которую не глушили, но где голоса дикторов, напряженно-тревожные, мешались со звуками сирен скорой помощи, с шумом большого собрания людей, какими-то хлопками, скрежетом, отдельными выкриками. «Говорит Прага, работает радиостанция Влтава. В Праге советские танки. Все в шоке. Оккупировали! Нет, и не было никакой контрреволюции. Захват Чехословакии – удар по социализму. Предательство… Хотят растоптать нашу дружбу с русскими…»

Видимо, радиостанция где-то на улице. От дикторов микрофон переходит к простым людям, жителям Праги. «Мы всегда рады русским. Но с танками не звали». «У нас нет капитализма. Мы за социализм. Верим Свободе, Дубчеку».

Все это, разумеется, я перевожу с чешского. На душе ужасно. «Кто же это сделал?!» Там, в Праге, Карел и Люба, и дети их. Они искренне любят Россию, русских. Оба коммунисты. Недавно прислали письмо. Рабочее место на исследовательской биологической станции в Горних Почерницах для меня держат… С какими же глазами я теперь туда поеду? Поди, дураками считают нас, русских! Карел об их реформах писал одобрительно. А уж он-то коммунист настоящий, быстро бы понял, если бы контрреволюция угрожала…

Домой в общежитие вернулась поздно. Иво сидел с Вениаминовым Сашей: пришел по-дружески поздравить «с братской помощью». Как-никак жили в Тимирязевке в одной комнате. Так что почти родня. Потом Саша, конечно, понял, что не поздравлять, а соболезновать надо. Все равно причина есть: назюзюкались оба. За скорейшее «прояснение» пили, за мирный «отход». От «прояснения» такого у Саши (очень умный, толковый и по сути своей добрейший человек) голова зачугунела. Свалился на Ленуськину коечку, откуда жена Люба, активно чередуя нежные уговоры с громкими понуканиями и подзатыльниками, еле его вытащила.

А в коридоре кто-то приемник врубил, орали песню: «Партия наш р-р-рулевой». Иво, даже пьяный, печалился. Укрылся с головой, чтобы уснуть.

В первые дни и часы вторжения в Праге и Либерце.

Молодой чех, горячо жестикулируя, обращается к сидящим на танке советским воинам. В ответ – глубоко человечный, понимающе-печальный взгляд такого же молодого русского… Фото Йозефа Коуделки.

Прага, Вацлавская площадь и чешский интеллигент с потрясённым взглядом «опрокинутого» лица. Фото Йозефа Коуделки.

Весь следующий день ощущала к своей персоне повышенное внимание. Только теперь поняла, что и меня, жену чеха, считают чешкой.

Интересно, что многие понимают. Стараются нас ободрить: «Чай, долго не задержатся там. Только б не стреляли!» А некоторые, их большинство, с торжествующими улыбками хватают руку, трясут, поздравляют и… благодарности ждут. Особенно Иву донимают. Домой от этих поздравлений еле приволокся. А я вечером снова слушала Прагу. Там сейчас проходит нелегальный съезд КПЧ. Экстренный. А Дубчека нет на съезде. Скандируют: «Дубчек! Дубчек! Свобода!» Наверное, в Праге улицы народом запружены. Отчего, интересно, так часто воют сирены, если не стреляют? Солдаты на танках – голодные. Совсем продовольствия не взяли. Неужели взаправду ожидали, что хлебом-солью их встретят? «Убирайтесь вон! Уходите домой!» – кричат им по-русски с чешским акцентом. Бедные наши солдатики…

Мы встречали президента Свободу

Сегодня прилетел в Москву Людвик Свобода. Меня тоже записали в число встречавших (от нашего института). Хоть отпрашиваться не надо в Москву! Наш участок был возле метро «Динамо». Всем раздали флажки красные и трехцветные (бумажные). Народу было много. По-моему, пришли не только «делегаты», но и просто люди. Кричали «Да здравствует Свобода!» и просто «Свобода!» Лица у всех радостные. Хоть покричать это сладкое слово! А сам президент чехословацкий только рукой махал. А лицо печальное, словно ехал на похороны…

А в Дубровицах меня без конца все атакуют вопросами, как там в Чехословакии? И сами же отвечают: «Мы их защищать пришли, а они скандалят. С улиц не уходят. Наших убивают». – «Это неправда», – говорю. В ответ ссылаются на «Комсомольскую правду». Мол, даже корреспондента их убили. Но многие научные сотрудники относятся сочувственно. Спрашивают, что пишет «Руде право». А оно ничего не пишет. Или к нам не доходит? А сейчас уже и радиостанцию чехословацкую не поймать, то ли глушат их, то ли вовсе удушили. А те газеты, что были, все Юра забрал. И только лекций не убывает – почти каждый день!

Лектор (из ЦК) даже о Китае ничего не говорил, все только о Чехословакии. Восторгался, как блестяще наши организовали захват, т. е. братскую помощь. «Всего за считанные часы – всю страну. Надо было разом парализовать всю контрреволюцию, сорвать их планы. Они ведь готовились. Столько складов с оружием оказалось. Наши обнаружили. Сотни винтовок нашли. И население обработать успели. Внушили им, что мы оккупанты. Это мы-то?! Нас, освободителей, так обзывают! Мы ведь не сами пришли, нас пригласили… Честные коммунисты нас позвали, руководители партии, правительства. А Дубчек? Это ж марионетка. Слабак. Его-то мы сразу обезвредили. В машину – и на самолет! Это свое сборище (они его четырнадцатым съездом называют) они втихаря проводили, подпольно, без головы! Их генеральный секретарь у нас отдыхал, на Лубянке, хе-хе…»

Говорил этот лектор долго и вдохновенно, более всего восторгаясь молниеносностью маневра наших и союзных войск. Зал ему аплодировал. А я сидела тихонечко и чувствовала себя дерьмом: боялась даже слово молвить в защиту чехословаков, хотя знала (Иво мне сказал), что склады эти с винтовками принадлежали вовсе не контрреволюции, а народной милиции.

Впрочем, сейчас уже между нашими странами есть договоренность, что войска все уйдут, как только будет «нормализация» достигнута. Переговоры в Москве проходили.

«Если б, конечно, генерал Свобода не настоял (крепкий мужик!), Дубчека отдыхать бы оставили… А так президент Свобода и Дубчек со своей кодлой ещё нервы кой-кому помотали. Все же подписали документ. Сейчас империалисты уже не смогут вмешаться. Это главное. В Совете Безопасности вопрос о Чехословакии снят», – радостно подытожил лысоватый лектор.

В лаборатории Букина все ко мне отнеслись очень сочувственно: жена чеха. Сначала даже ни о чем не спрашивали. Оказывается, они знают о том, что «Руде право» больше не выходит. А то, что не стала с лектором спорить, это, мол, очень правильно. Даже Пушкин сказал: «И не оспаривай глупца…» А в наше время это еще и опасно. Оказывается, на Красной площади несколько человек, семеро, кажется, протестовали против нашей интервенции 21 августа. Вернее, пытались протестовать. Им и рта не дали раскрыть. Забрали. «Пишите скорее докторскую», – хором советовали «букинисты» и сам Василий Николаевич.

Москва встречает президента Чехословакии Людвика Свободу, 25 августа 1968 г.

фото из архива Леонида Шинкарёва

Нам, чехам, дают квартиру вне очереди!

Ура! Нам дают квартиру, которая после Жеребилова. За нас большинство членов профкома. А указание дало бюро. Помогли Верочка и Ткачев Евгений Захарович. Мне он раньше был довольно неприятен, казался очень злым. Я, наверное, ошибалась. Просто богом обиженный, узкогрудый, хромой, на голову ниже своей жены Татьяны Венедиктовой, которая симпатичная, умная, в одном с ним отделе физиологии, занимается поведением животных. Говорят, Венедиктова тоже агитировала всех за нас, мол, они, т. е. мы, как-никак пострадавшие, чехи… А Захарыча и Татьяну будто бы настроил быть за нас сам Лев Эрнст, который в нашем институте замдиректора и большущий авторитет.

Сегодня же дали Иве ключи, только сказали, чтобы еще погодили селиться, пока сделают ремонт. Мы годить не стали. Узлы в зубы и помчались. Пришлось мусор выносить, полы мыть, ванну чистить, плиту. Больше всего нас поразило обилие бутылок. Ими был забит целый чулан и еще горка бутылок на кухне была. Это радовало, денег будет не менее десятки! Конечно же, ремонт нужен. Засаленные обои, полуоблезший, весь истыканный шпильками пол. Но это все мы сделаем сами. Главное, что у нас теперь есть своя квартира, целых две комнаты и кухня. Это ж моя мечта – квартира в Дубровицах!

Радостные, повалились на свои узлы. Ленусь и подружка ее, Маринка Дымковец, с личиком, похожим на рисовое зернышко, стали кувыркаться, а мы с Ивой скорей ванну опробовали и туалет. Роскошь! Однако в тот же вечер стало ясно, что перед тем, как идти купаться, надо, чтобы все посетили бы этот совмещенный санузел, иначе потом спокойно не понежишься в ванне, замучают и стуки в дверь, и собственная совесть. Но, в общем-то, квартире мы рады ужасно!

Мебели у нас пока лишь то, что осталось от Жеребиловых: массивная табуретка, сбитая из толстенных досок и брусьев, и стоявший, видимо, когда-то в Голицынском дворце, а сейчас весь облупленный, дубовый, с фанерными полками, старинный комод. В него сложили мы все свои пожитки. А табуретка пока стол заменяет. Спим пока на полу. И главное, мы все очень-очень счастливы.

На другой день, а это уже было 8 сентября 1968 года, пришло, наконец, уже на адрес квартиры «Руде право». Жалкое, тощеватое, как побитая сучонка. «Спокойствием и дисциплиной разрешили сложную ситуацию…», «О скорейшей нормализации положения в стране», «Временное присутствие войск – политическая реальность…» Таковы заголовки. Но и главное, отрадное: «…демократическая политика – основная линия партии – сохраняется». Дубчек остался генсеком. На митингах его цветами забрасывают. По радио (все та же «Влтава») говорили, что от нас, из Москвы, он вернулся с шишками и синяками, мол, на Лубянке поставили. Выходит, он герой, мученик. Обидно за наших. Солдатики-то действительно ведь думали, что помогать идут народу братскому, который на помощь их позвал. Так и не признались те, что звали. Между прочим, воинские части, которые первыми с «интернациональной помощью» явились, уже отозваны из Чехословакии, потому что «разложились». На их место пришли «морально устойчивые и политически грамотные». И еще в «Руде право» пишут о том, какую чушь публикуют о них наши газеты: «запугивание и терроризирование трудящихся, которые дружественно относятся к нашим, т. е. советским военным, нелегальные радиостанции, которые распространяют измышления, склады оружия, предназначенные для контрреволюционного переворота…» Каждый чехословак знает, что это чушь собачья, брехня.

«По глупости или действительно хотят нас поссорить? Зачем?!» – «Лучше не спрашивай, научись, наконец-то, помалкивать», – советует Иво. Брат Юра того же мнения. Да и Валентин Александрович больше не зовет переводить ему с чешского…

Батя-победитель и наша квартира

Мы уже почти сделали ремонт, т. е. побелили эмульсионкой потолки, обклеили обоями стены, покрасили двери и рамы оконные. Остался пол. А завтра приезжает Батя. Везёт нам денежки на мебель, целых восемьсот рублей!

У нас он проездом в Пятигорск, в какой-то санаторий. Путевку получил неожиданно. Весь сияющий, он заявил, что это «награда, приз за его победу: завизировали, наконец, его заявление на выдачу патента. А до этого все морили. Один важный дипломированный «крючок из горисполкома», который, как мы поняли, был там ответственным за технический прогресс, долго Батю мариновал, дескать, авторство на такую сложную технику, что Батя изобрёл, не выдадут ему, так как его образование – семь классов и длинный коридор (лагеря по трудовому перевоспитанию крестьянской «с индивидуалистическими наклонностями» молодежи). Батя очень долго ходил и доказывал, что он – коллективист, медалями награждён на стройках Сибири и Дальнего Востока, да за восстановление Донбасса, что у него целая папка принятых производством рационализаторских предложений… Того упитанного типа ничего не пронимало: нудно разъяснял Бате важность наличия диплома у заявителя, давая все явственнее понять, что включи он, Батя, его с дипломом и связями, сразу же и дело пойдет. Уразумев, наконец, это, Батя вскипел и запульнул в его бессовестную морду тяжеленным стулом. «Пострадавший» (даже синяка не было, успел голову пригнуть) тут же звоночком вызвал понятых, своих же – секретаршу и еще «хмыря какого-то», состряпали бумагу и объявили Бате, что дело передадут в суд.

На другой же день Батю в обком вызвали, к самому заму секретаря. Оказался «свой мужик». За людей. Все, как было, ему рассказал, себя, мол, не жалко, а вот мотобур, его изобретение, очень даже необходим геологам. За него он и схватился с «крючком» этим… «Крючка» вызвали, стружку сняли. Велели срочно Бате путевку оплатить в лучший санаторий для нервно переутомленных. Но самое главное, завизировали его заявление на выдачу патента. «Правды в нашем государстве, где так много врут, все же можно добиться!» – торжествовал Батя. Узаконится теперь Батино детище – облегченный мотобур для глубокого бурения.

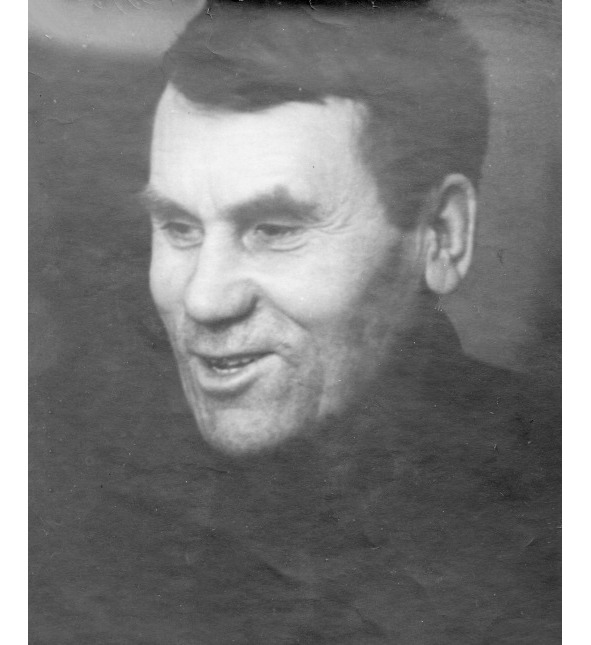

Талантливый изобретатель и борец за правду

Кулаков Леонид Сергеевич (Батя), 1969 г.

А мы с помощью Бати покупаем немецкий мебельный гарнитур за 1150 рублей и обставляем им обе комнаты. Верочка Крохина дарит нам их телевизор: они покупают цветной, и мы, сидя в собственной квартире, смотрим, как наш Косыгин в Пражском Граде беседует с президентом Свободой. За столом также, увидели мы, сидели Дубчек, Гусак, Черник. Улыбались. Подписали советско-чехословацкий договор, по которому «…основная часть советских войск, а также войска Венгрии и других стран-участниц будут выведены из Чехословакии в ближайшие месяцы. Поэтапно…» А потом, уже в декабре, смотрим, как отмечали двадцатипятилетие чехословацко-советского договора о дружбе. Взаимные поздравительные телеграммы. В «Руде право» большая статья Йозефа Смрковского, одного из главных «с человеческим лицом» демократических мужей. Пишет о прошедшем ноябрьском пленуме ЦК КПЧ, на котором возрожденческая линия их партии была сохранена, да и все политики остаются на своих местах. Только вот скорее бы возродить былую дружбу с СССР.

Опыты: плановый – для отчета и договорной – для души и денег

Начала в Клёнове опыт на супоросных свиноматках по соли. Продолжу его на подсосных. Сделаю как следует, т. е. во всем постараюсь быть точной. А параллельно уже заложила опыт «пшеничный», который для души: с лизином и витаминами. Сначала хотела его провести на рационе из зерновой смеси, но в наличии – только пшеница. Из Америки поступила. Золотом, поди, расплачивались. В Клёнове завалили ею все склады. Управляющий в расстройстве: свиньи от пшеничной дерти воротят морды. Животные хорошо «угадывают» полезность корма. Пшеница для них только в смеси хороша с другими кормами. А сама по себе – сплошной дисбаланс: мало белка при довольно большой калорийности. А в самом белке – весьма низкое содержание лизина. Из-за этого излишними, т. е. неусвояемыми для организма, оказываются не только большая часть энергии, но и значительная доля белка. Организм с таким дисбалансом борется не только тем, что и в кале, и в моче повышенный выброс азота (показателя количества белка) и энергии, но и тем, что понижается аппетит у животных. Мне чисто пшеничный рацион знаком по Табунам – Хабарам… А что, если пшеницу, голую пшеничную дерть, обогатить витаминами, аминокислотами, микроэлементами? Об этой идее говорю только Томмэ. Рассказываю, как чахли на целине над переполненными пшеницей корытами свиньи и куры. И вдруг он решает меня поддержать. Не средствами, конечно, а «спиной». Лизин дает Букин, и договор подкинет он же. Махаеву пока ни слова, иначе все провалится. А Букину он, Томмэ, черкнет записку (а я отвезу прямо в руки), где обо всем и попросит. Потом, конечно же, Махаев узнает. Ну и шут с ним! Деньги будут, работа будет, нехай себе орет на здоровье. Кстати, ор его в коридоре нашем не умолкает.

Букин меня поддержал с опытом на чистой пшенице, т. е. на монозерновом рационе. Между прочим, сейчас пшеницу в качестве основного корма для сельскохозяйственных животных начали испытывать за рубежом, в основном в Штатах. Разрабатывают премиксы (смеси-добавки) для ее обогащения. Выведен уже особый, кормовой сорт пшеницы – тритикале, в котором почти в два раза больше, чем в обычных сортах, лизина.

Похороны отца

Рано утром после новогодней ночи резко постучали в дверь: телеграмма! Сквозь новогодние пары никак не могу осмыслить прочитанное: «Отец умер. ТЧК. Третьего хороним. Смирновы». Телеграмма заверена. Это чтобы у нас не возникало никаких осложнений с билетами. Решаем, что поеду я.

За окном вагона снежная муть несется. Сумрачно. Баюкает перестук колес. Вчера еще получила от отца поздравительную, с Новым годом. Значит, еще был жив-здоров.

Утро, солнышко, скрипучий снег, румяные лица моих сестренок, Люды и Вали. Пришли встретить. Оживленные, почти радостные. Тоже и я рада встрече и такому яркому утру.

Несли вещички мои, в оба уха мне о том, как Новый год встречали. Все бы отлично было, если бы… Вика (она же медицина) давление померила Казьке (и сейчас они так отца называют), нормальное было. Разрешила рюмочку выпить. Отец довольный, с водочки разрумянился, взял себе Эдьку на коленки, забавлял его. Эдька смеялся, болтал ножонками. Потом, ровно в полночь, встали все. Тоже и он. В одной руке рюмку, в другой внучонка. Начали за здоровье, за Новый год чокаться… Тут и случилось. Еще успел Эдьку на тахту опустить. Рядом стояла. А сам на пол свалился и рюмка дзенькнула. Еще часов шесть жил. Сердце билось. Но уже не могли ему докричаться. Так, не приходя в сознание, и умер…

Лежал отец, одетый уже, но еще не в гробу, а на простынях, на том самом столе в горнице, за которым в Новый год пировали. Большой, моложавый. С полным ртом собственных зубов.

Вику больше всего эти его зубы печалили. Ведь одна только пломбочка на семерке, а так – ну совершенно здоровые. Он ими бутылки с пивом открывал. Это уже в шестьдесят пять лет! А уж в молодости мог и железку перегрызть. «И такие зубы в землю зароют!» – огорчалась красивенькая моя сестренка Вика, совсем недавно окончившая медучилище. С ней мы пошли в ритуальный магазин, чтобы купить или заказать гроб. Гробов полон склад, но все как один ужасно длинные. «Сюда полтора таких Казьки влезет!» На это Вике ответили: «Великоват – не мал. Стружки напихаете. А вот на той неделе только одни короткие были. А покойнички, как на грех, все двухметровые шли…» – «Так, может, закажем?» – предложила я. Но какое там. Праздники. Пьяные все. Так и смирились: просторно – не тесно. Потом с Викой потащились в морг, забрать протокол вскрытия. Живая, жизнерадостная, зашла она туда, где трупы. Для нее это привычно. А мне хватило одну мертвую руку увидать (из-за ее спины). Желтая, с длинными голубоватыми ногтями. Бр-р! Выскочила на улицу. Вика вышла радостная. Все органы чистые. Нигде даже маленького рачонка. Знакомый патологоанатом по ее просьбе смотрел. А умер отец от сильного кровоизлияния в мозг. И сердце все было сработано, изношенное.

Дома целые две сумищи продуктов. Сегодня же все надо подготовить к поминкам. Вечером мы с Валей оказываемся одни в домике, в горнице, где лежит отец в гробу. А мы рядышком, у пианино. Отец Вале купил совсем недавно. Она в музыкальной школе учится. Какую-то печальную мелодию поиграла Валя. Потом медленный вальс, потом полечку.

– Валь, а как узнать, есть у человека слух музыкальный или нет?

– А повторяй за мной! – Сначала короткие легкие фразочки. Песенки.

– У тебя получается! Хорошо! – А я и рада. И уже обе поем вовсю:

«Одно-зву-чно гремит ко-ло-коль-чи-ик,И доро-о-га пылится слегка-а…»Опомнились, когда бухнула дверь. Вика пришла. Стала стыдить: «Как можно! Рядом с мертвым». – «А для нас он живой», – вдруг ответила Валя. И только тут я почувствовала горечь, невозвратность времени. Отец. Теперь уж и письма от него не будет. Стало себя жалко. Слезы хлынули. Сестрицы по-родному обняли меня. И тут брат Юра заходит. Мой самый старший, родной по отцу. По-русски красивый. Мужественный и добрый взгляд отцовских голубых глаз. Только брови темные и волосы на голове густые, без седины. Да и статью повыше, стройнее. С ним сынок младший, семилетний Костик, белокожий, голубоглазый. У них на Севере солнышка уже больше месяца нет. Отца Юра лет пять не видал. А Костик только сейчас и познакомился, уже с покойным. Тоже и я впервые увидала брата своего и племянника. Профессии у нас почти одинаковые: он ветврач, но в городе. Лечит кошек и собак. Сидели, болтали за чайком до полночи…

Проснулась от того, что пахло жареной картошкой с луком. Это Людмила на кухне готовила завтрак. Встала ей помочь. А потом готовили для поминок. На двух сковородищах обжаривали припорошенные мукой узкие полосочки мяса и после вываливали содержимое сковородок в большущую чугунную кастрюлю для томления. И так несколько раз. А потом подлили в кастрюлю воды, кинули специй и под тяжелую крышку на малый огонь…

К десяти уже народ подвалил: соседи, знакомые. К двенадцати подъехал автобус, пришли коммунисты-ветераны. Извинялись, что не будет оркестра, как обещали, потому что музыканты после Нового года «еще не прочухались».

Морозище такой, что хоть топором руби. К месту последнего отцова пристанища пробирались узкой протоптанной дорожкой меж бесчисленных железных оградок. Впереди мужчины тащили длиннющий гроб, за ними жена отца, хрупкая, притихшая от горя, и все другие родные-близкие, тоже и я. А за нами вереницею все остальные. Наконец собрались у вырытой могилки. Наверное, выкопана еще вчера, а может, и еще раньше, потому что земля, т. е. глина, вся сморозилась в огромные глыбы. Мужики-могильщики с красно-фиолетовыми носами никак не могли установить гроб. Он был слишком длинный и не влезал куда надо. Принесли лом и долбали мерзлую землю. Могильщики раскраснелись, а мы все посинели и, чтобы совсем не околеть, стали пританцовывать. Наконец можно опускать. Гроб проходил, но только по диагонали. Вера Григорьевна тихонько взвыла, и мужики тотчас же гроб вытащили. Снова принялись долбать. А мы все, уже не стесняясь, кто во что горазд, плясали: и польку, и чечетку, и даже вприсядку. Если б кто со стороны глянул, подумали бы, что свадьба. Наконец опустили. Из большой глыбины смерзшейся глины надолбали комьев помельче – «горстей земли». Покидали их каждый из своих рук, «чтоб земля стала пухом» и скорей-скорей дунули в автобус.

За столом, на котором несколько часов назад стоял гроб, все, разгоряченные морозом, поднимали рюмки, произносили тосты за упокой души, с обещаниями помнить вечно. То и дело напоминали друг другу, что нельзя чокаться, с аппетитом поглощали закуску: сначала холодец, рыбку под маринадом, салаты, а потом и горячее, мясо томленое и пюре. Все ужасно вкусное. Потом пили традиционный клюквенный кисель. Все отваливались от стола в отличнейшем расположении духа.

В тот же вечер меня провожали на московский поезд, все три сестры и новообретенный брат Юра, который мне очень понравился.

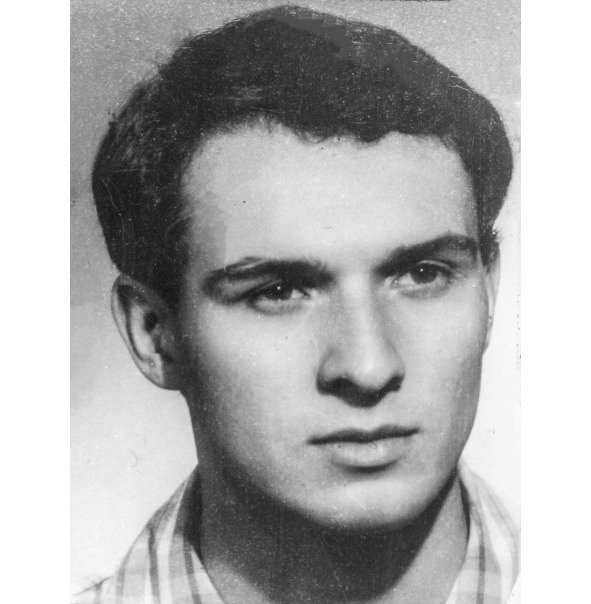

Ян Палах

Ян Палах, студент философского факультета Карлова университета.

После почти месячного перерыва снова нас погнали на лекцию. И снова о положении в Чехословакии. Однако на этот раз лектор это «положение» хвалил: в Чехословакии полным ходом идёт нормализация.

Когда пришла домой, Иво (ему анализатор нельзя было оставить) спросил, что говорили на лекции о Чехословакии. Я ответила, что, мол, там всё хорошо, утихомириваются. Он молча положил передо мной «Руде право» за 18 января 1969 года: «Студент философского факультета Карлова университета в Праге демонстративно поджегся…» – Уже не вижу строчек, они расплываются… Только лицо. Юное, красивое, чистый овал с мечтательно-вдумчивым взглядом широко распахнутых глаз под темными бровями, спокойный, домашний, «…в послеобеденное время облил себя горючим… Стал факелом на Вацлавской площади… Ян Палах…»