Полная версия

Грани “русской” революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное

Русофобия всегда была стержнем идеологической доктрины большевиков. Формализовалась она в 1923 году на XII съезде РКП(б). Вот несколько заявлений, сделанных большевистскими вождями в период их попыток сформировать СССР – за счет русских и против русских.

Сталин (Джугашвили): «нарождается новая сила – великорусский шовинизм»; «если мы её не подсечем в корне, мы рискуем оказаться перед картиной (…) что равняется подрыву диктатуры пролетариата»; «вооружимся против этого нового, повторяю, великорусского шовинизма, который бесформенно, без физиономии ползет, капля за каплей впитываясь в уши и в глаза».

Скрипник [2]: «Имеются ли в нашей партии товарищи, которые являются принципиальными великодержавниками, русотяпами?»; «эту линию болота необходимо выжечь каленым железом».

Яковлев (Эпштейн) [3]: «осколок старой великорусской буржуазии – наш государственный аппарат (…) через аппарат проникает подлый великодержавный русский шовинизм».

Зиновьев (Апфельбаум): «шовинизм великорусский, который имеет самое опасное значение, который имеет за собой 300 лет монархии и империалистическую политику, царскую политику, всю ту иностранную политику царизма, о которой еще Энгельс в 1890 г. писал, что всякий, кто в этом отношении сделает хоть малейшую уступку шовинизму, неизбежно подаст руку и царизму»; «дело в том, чтобы наша партия, которая решает, которая руководит нашим государством, чтобы она каленым огнем прижгла всюду, где есть хотя бы намек на великодержавный шовинизм». «Пропорция требует, чтобы мы прижгли прежде всего великорусский шовинизм, – в этом месте величайшая опасность. Если мы допустим нотки великорусского шовинизма, который т. Ленин назвал черносотенством, если мы не будем беспощадно бороться против него, как борются с антисемитизмом, со штрейкбрехерством, применяя самые высокие регистры».

Бухарин: «мы должны в качестве бывшей великодержавной нации поставить себя в неравное положение в смысле ещё больших уступок национальным течениям. Только при такой политике… когда мы себя искусственно поставим в положение, более низкое по сравнению с другими».

Съезд принял решение, что «пережитки великодержавного шовинизма» будут вытравлены.

Национальная доктрина коммунистов в России не только противопоставляла русских другим народам России, но и вела к целенаправленному созданию, когда они пришли к власти, этнических противоречий внутри самого русского народа, его насильственному расчленению по племенным кастам. Великороссы, о которых Ленин не уставал писать памфлеты перед 1917 годом (самого себя он называл «великоросским социал-демократом») были переименованы в «русских», малороссы – в «украинцев», белорусам хотя и оставили их имя, но внушали, что русскими они не являются.

Русским коммунистам-марксистам всё русское было ненавистно до такой степени, что они не остановились перед тем, чтобы в максимальной степени вычеркнуть из повседневной жизни термин «русский» и все производные от него. Скорее всего, эту ненависть они усвоили, постигая труды «основоположников», которые всю жизнь испытывали к России и русским одно пламенное чувство – лютой ненависти.

Десант революции

Пломбированный вагони афера Гофмана-Гримма

Особое расположение Германии, позволившей проехать через её территорию в Россию группе лиц, значительная часть которых для историков осталась безвестной – не имеет биографических справок. Список был опубликован в газете «Общее дело» (14 и 16 октября 1917 г.), а также (с некоторыми неточностями) в списке, составленном шведской полицией. Кто были эти люди, почему оказались в «пломбированном вагоне», куда потом подевались – Бог знает…

С Ульяновым-Лениным ехала его жена Крупская Надежда Константиновна (по мужу Ульянова, 1869–1939) Также с ним ехала его пассия Арманд Инесса Фёдоровна [4] (урождённая Элизабет Пешо д’Эрбенвилль; 1874–1920, в РСДРП с 1904, умерла от холеры) и её золовка Константинович Анна Евгениевна (1866–? судьба неизвестна) с мужем – Абрамом Сковно [5]. Вторым по значимости большевиком в этой компании был Григорий Зиновьев, он вез он с собой свою первую жену Сарру Равич [6], с которой давно уже был в разводе. Вез с собой Зиновьев и свою вторую жену Злату Лилину [7]. С нею был их сын Стефан Радомысльский [8].

Бриллиант (Сокольников) Григорий Яковлевич (573) – также в будущем видный большевик, но пока еще мало кому известный обитатель «пломбированного вагона». Следующий по рангу ленинский партиец Георгий Сафаров [9]с женой Морточкиной Валентиной Сергеевной (1891–1938, расстреляна).

Александр Абрамович [10] – в 1920‐х – нелегал, затем – на почетной преподавательской работе.

Супружеская пара Григорий [11] и Елена [12] Усиевичи по молодости лет не вошли в политическую элиту и сподвижниками Ленина не стали. Гибель Григория сделала его символом большевизма без биографии.

Не стали крупными деятелями большевизма также более зрелые годами Залман Ривкин [13] и Михаил Гоберман [14]. Первый стал чекистом с невысоким статусом, а второй пострадал от чекистов.

Отдельная микрогруппа – грузинская: Сулиашвили [15] и Цхакая [16]. Это личности, которым при жизни Ленина не довелось сыграть какой-либо существенной роли.

Остальные – совсем малоизвестные обитатели «пломбированного вагона»: Розенблюм Давид Мордухович (1867–?) – дантист, участник революционного движения, неоднократно арестовывался и высылался в Сибирь, в 1914 г. был в эмиграции, после 1917 г. отошел от большевиков и примкнул к анархистам, а к 1930‐м годам отошел от политической деятельности. Работал архивистом. Такая же почти неизвестная Гребельская Фаня Зосимовна (1891–?), о которой сохранились лишь сведения, что она была старой большевичкой (с 1917 г.) и поэтому была похоронена на Новодевичьем кладбище. И ещё целая группа лиц, чья судьба совершенно неизвестна: Слюсарева Надежда Михайловна (1886–?), Линде Иоганн-Арнольд Иоганович (1888–?), Мирингоф Илья Давидович (1877–?), Мирингоф Мария Ефимовна (1886–?), Пейнесон Семен Гершович (1887–?), Поговская Буня Хемовна (1889–?) с сыном Рувимом (Робертом) (1913–? в 1936 арестован, приговорен к 5 годам лагерей, освобожден в 1943), Айзенбунд Меер Кивов (1881–?).

Трудно не заметить, что более половины пассажиров «пломбированного вагона» – этнические переселенцы, обнаружившие, что в Европе они никому не нужны. Но они явно не претендовали на власть и какую-то политическую роль. По большей части они просто исчезли в пучинах «красного террора» и сталинских репрессий. Это вовсе не была засланная Германией в тыл России диверсионная группа. Скорее, это случайные спутники Ленина и Зиновьева, которым была предоставлена возможность без особых хлопот добраться до России. Личным знакомством с Лениным из них, как видно, почти никто не воспользовался.

После прибытия поезда на Финляндский вокзал Ленина через толпу потащили к угнанному английскому броневику и заставили выступать. Он сказал несколько бессвязных фраз и выкрикнул лозунг: «Да здравствует социалистическая революция!» А потом поехал во дворец Кшесинской, захваченный большевиками, где изложил свои «Апрельские тезисы». В условиях войны он требовал отказаться от какой-либо поддержки воюющей страны («революционного оборончества») и организации революционной войны после захвата власти. Он говорил, что кончить войну без свержения капитализма нельзя. Он требовал выдвигать лозунг перехода всей власти Советам рабочих депутатов. (От этого лозунга уже летом 1917 г. большевики отказались, поскольку были в них в безнадёжном меньшинстве.) Через Советы Временное правительство пыталось восстановить управляемость в стране после февральского мятежа, и Ленин требовал от своих однопартийцев захвата власти в Советах – любой ценой и любыми способами. При этом он также декларировал всеобщий развал управления: необходимость «устранения» полиции, армии и чиновничества – чем уже вполне энергично занималось Временное правительство. На селе Ленин предлагал делать ставку на Советы батрацких депутатов – группы отщепенцев, обособившихся от трудового крестьянства, которые потом превратились в вооружённые банды. На промышленных предприятиях Ленин предлагал захватить контроль за производством и распределением. То есть фактически ограбить не только собственников, но и работников. Это и было в понимании Ленина «государством-коммуной». Такой термин он требовал включить в обновлённую программу своей партии, которую теперь хотел именовать «коммунистической». Черчилль позднее писал, что Ленин был ввезён в Россию, «как чумная бацилла».

Тот факт, что спутники Ленина не были единой политической командой, подтверждается составом другого «пломбированного вагона», который проследовал тем же путем и позволил вернуться в Россию в мае 1917 группе меньшевиков-интернационалистов, эсеров и нефракционных социал-демократов во главе с Мартовым, Аксельродом и Луначарским (тогда ещё не большевиком).

Существовал еще один «пломбированный вагон». После Февраля Великобритания отправила в Петроград Георгия Плеханова и около 60 прочих задержавшихся за рубежом революционно настроенных подданных России – вперемежку с англо-французской агентурой. На Финляндском вокзале Плеханова встречали не менее восторженно, чем Ленина. Плеханов был за продолжение войны и против большевиков. Но весь вклад Плеханова в противодействие большевизму свелся к тому, что ленинские «Апрельские тезисы» он назвал «бредом». В отличие от Ленина Плеханов редко бросался подобного рода характеристиками. После Октября в «Открытом письме к петроградским рабочим» он заявил:

«Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит социальной революции, а только вызовет гражданскую войну, которая заставит его отступить далеко назад от позиций, завоёванных в феврале и марте нынешнего года». В мае 1918 года Плеханов, находясь на излечении в Финляндии, умер от обострения туберкулеза.

Ленинский «пломбированный вагон» с большевиками прибыл в Россию в апреле 1917-го, а в мае прибыла еще одна группа эмигрантов, в которой находился также гражданин Швейцарии социалист Роберт Гримм. Как потом выяснилось, он выполнял задание швейцарского политика Артура Гофмана (экс-президента Швейцарии, в тот момент – начальника правительственного политического департамента), который был заинтересован в зондировании вопроса о возможности заключения Россией сепаратного мира с Германией. В дальнейшем эта операция получила название «Афера Гофмана – Гримма». Гримм выполнил поручение, повстречавшись с рядом министров Временного правительства и «левыми» политиками, в том числе и с большевиками. Он лично повстречался с Лениным, принял участи в большевистских митингах и выступал там на немецком языке.

После своих консультаций Гримм отправил телеграмму своему патрону, в которой говорилось, что сепаратный мир возможен, но требуется более точная информация о целях воюющих стран. Гофман в своей телеграмме ответил (это мы знаем по запискам Суханова (359), который с большой тщательностью фиксировал все события 1917 года), что Германия готова отказаться от наступательных операций, пока сохранится надежда заключить сепаратное соглашение с Россией. И более того, «при желании союзников России Германия и её союзники готовы были бы немедленно начать переговоры о мире». Эта телеграмма попала в руки французского социалисту А. Тома, и её обнародование привело к скандалу, поскольку опубликованная информация ставила под вопрос нейтралитет Швейцарии. Российские власти, которые испытывали большие сложности в поддержании в обществе оборонческих настроений, не могли отреагировать мягче, чем высылкой Гримма из страны. Ранее ушедший в отставку министр Временного правительства Милюков высказался вполне определенно, сказав, что у него «и раньше ещё были бесспорные сведения о том, что он – агент германского правительства». Высылка означала, что Гримм формально объявлялся германским агентом, хотя в действительности он следовал своей антивоенной политической линии. Тем не менее его пацифизм бросил тень на всех российских «левых» – не только на большевиков, прибывших в Россию через территорию Германии, но и на все «левые» партии в России и стран Антанты. Что привело к отстранению Гримма от руководства международным Циммервальдским движением, а Гофман был вынужден уйти в отставку и уже навсегда вернуться к адвокатской деятельности.

Эту историю следует дополнить важным штрихом, который характеризует «левых» того периода, прочно обосновавшихся в системе Советов. Открывшийся 3 июня 1917 года 1‐й Всероссийский съезд Советов вперед всех вопросов начал обсуждение именно истории Гримма, в котором с длиннейшими и подробнейшими объяснениями приняли участие меньшевики Абрамович[17], Мартов [18] (против высылки) и оправдывавшие высылку министры-социалисты Церетели (100), Скобелев (101), к которым в кратком выступлении присоединился Керенский. Вслед за ними на выступления в прениях записались 47 человек.

Зиновьев от имени большевиков поиздевался над «умеренными», сказав, что не видит никаких заявлений, что Гримм – действительно являлся сознательным агентом Германии, а министры только обвинили его в том, что он плохой интернационалист. И тут же охотно с этим согласился и стал задавать риторические вопросы: а вы сами, «центр», размежевались с империалистами? Как понимать братание Виктора Чернова (102) с англичанами, а Петра Милюкова с французами? И, с другой стороны, как можно было без суда и даже без совещания со своими партиями высылать пусть даже и плохого интернационалиста?

Либер[19] от имени меньшевиков столь же язвительно спросил: так Зиновьев предлагает дополнить братание (предоставление права произносить речи на собраниях социалистов в России) с англичанами и французами еще и братанием с немцами? Он напомнил о состоянии войны, которая делает подобную аргументацию ничтожной. Но сам смог лишь внести проект резолюции, в которой поддерживались действия Церетели и Скобелева и предлагалось опубликовать их аргументацию, почему они сочли объяснения Гримма неудовлетворительными.

Третьим выступил Гоц (90), продолжая насмешки над Зиновьевым, который призвал к суду, заведомо зная, что обвинит этот суд в несправедливости уже за то, что он «буржуазный». О Зиновьеве он сказал, что тот тоже плохой интернационалист, но это не значит, что его надо выслать «из пределов русской революции». Гримм был встречен как представитель уважаемого социалистами Циммервальдского движения, а оказался орудием в руках германской политики. И поэтому дело не в плохом интернационализме, а в его отсутствии в данном эпизоде.

Снова на трибуне Рафаил Абрамович (46), который ещё не все сказал. Он требует, чтобы кто-то из юристов разъяснил ему, является ли преступлением германофильство или англофильство гражданина нейтрального государства? Обязательно ли ему быть социалистом-интернационалистом, чтобы не совершить преступления? Может ли он позволить себе быть буржуазным националистом? Выслать за всё это нельзя, можно выслать только агента-провокатора. Доказано ли это? Получается, что нейтральный иностранец изгоняется за свои взгляды. Из зала резонно замечают: «Шпионаж – разве политический взгляд?»

Мартов и Церетели тоже не всё сказали. Перед прекращением прений им также предоставляется слово.

Мартов (46) требует ответить, какие категории вообще могут высылаться, и почему они до сих пор не оглашены. Он называет высылку оружием полицейской расправы. И предупреждает, что этим самым куется оружие контрреволюции. Церетели столь же многословно пытается на это ответить: «…из пределов революционной России можно высылать того социалиста, который принят революционной Россией как идейный борец за свои убеждения, на которого легла тень тайных сношений с империалистическим правительством». Бурные аплодисменты поддерживают этот тезис. Одновременно шум протеста мешает говорить. Собрание расколото по второстепенному вопросу. Можно считать, что тем самым Съезд был сорван, по крайней мере, на одно заседание.

Церетели продолжает говорить. И в своей речи задевает Троцкого – так же, как его самого задел Мартов. Таким образом, спектакль может продолжаться бесконечно. Собравшимся предложено разрешить вопрос, кто является представителем русской революции – делегированный социалистами в правительство министр почт и телеграфов Церетели или гражданин Троцкий. Все обвинения в братании с империалистами он отвергает, потому что представители этих правительств связи со своими правительствами не отрицают. А вот Гримм мог бросить тень на революцию, и поэтому теперь имеет возможность оправдаться, находясь в Швейцарии. Иначе он должен был быть арестован.

Хотя прения закончились, беспорядка добавляет новый проект резолюции с одобрением высылки Гримма – от Либера, Гоца и других. Потом проект части фракции меньшевиков, которая не согласна с предыдущим проектом. Затем появляется проект большевиков – то же самое, но другими словами. Затем новый проект Мартова. В поддержку Церетели и Скобелева резолюция собирает 640 голосов «за», 121 «против» и 12 «воздержавшихся». Вроде бы вопрос решен, но на трибуне железнодорожник Вомпе [20] с поправочкой. На поправочку с отрицательным мнением выступает Либер (47). Голосованием поправка отвергнута. Наконец-то на трибуне человек по фамилии Иванов. У него дополнение. Дополнение отклонено. Голосуется резолюция Мартова. Отклонена. Откуда-то появляется резолюция Каменева (возможно, большевистская). Голосование. Ещё один безымянный оратор формулирует позицию за эту резолюцию – «по мотивам». Резолюция отклонена. Хотят выступить Троцкий и Ногин (94). Им слова не дают. Заседание закрывается.

Сорок страниц книжного текста – свидетельство несостоятельности лидеров Советов, собравшихся на съезд. Всех без исключения – не только тех, кто выходил на трибуну. И одновременно – с видетельство полной неспособности увидеть измену, которая находится прямо здесь же – главных пассажиров «пломбированного вагона». Они попытаются вклиниться в хаос следующего заседания – с целью попытаться принять решение, которое позволит вмешаться во фронтовые дела и остановить запланированное наступление. Но хаос парламентаризма настолько силен, что даже это оказывается совершенно невозможным.

Столько серьезное внимание к эпизоду с Гриммом говорит о том, что его подоплека – вовсе не частность. Она свидетельствует, скорее, о конкуренции двух измен – большевистской прогерманской и «лево-либеральной», действующей в интересах Антанты. Это следствие измены – разрушения основ государственности во время Февральского переворота.

Обсуждение было явно спланировано, хотя Съезд фактически был учредительным, и делегаты съезжались со всей страны совсем не для того, чтобы обсуждать столь частный эпизод. Планировалось обсудить жизнь рабочих, крестьян, солдат, финансово-экономические вопросы, продовольственный, национальный вопросы, местное самоуправление. Вместо этого началась многословная склока между «левыми» всех оттенков.

Можно с уверенностью сказать, что начало движения к власти Советов сопряжено с предательством – с тайными интригами, в которых планировалось изменить не только союзническому долгу и заключить сепаратный мир, но и русской государственности как таковой – понизить статус России до уровня младшего партнера в международных делах, до уровня неспособной к победе военной силы, до уровня плохо управляемой страны с предателями и безумцами во главе.

также Урицкий (340), Воровский [21], Красин (61) и др., которые действовали под прикрытием Института изучения социальных последствий войны (Копенгаген). Парвусом же был организован выезд «запломбированного вагона», набитого большевиками, через Германию и Финляндию в Петроград, где бурная встреча никому не известного Ленина также была профинансирована из денег, добытых Парвусом. Из тех же денег оплачивались забастовщики (по дневному тарифу, который превышал оплату рабочего дня), участники демонстраций и даже уличные перестрелки, а также оборудование для печати газет и оплаты их распространения. Парвус во всех этих операциях не забывал и себя, проживая щедрые инвестиции в революцию на широкую ногу.

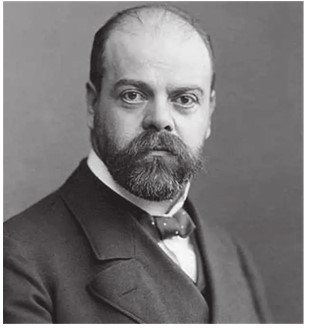

Александр Парвус-Гельфанд

Из гонораров, полученных Горьким [22] в 1902 за постановку в Германии его пьесы «На дне», Парвус присвоил 180 000 марок, что разрушило его авторитет среди однопартийцев, которые, впрочем, не утратили готовность получать от него деньги. Единственное, чего не удалось Парвусу, это войти в первое правительство большевиков, на что он очень рассчитывал, намереваясь поживиться за счет России так, как никто другой. Ошибка Парвуса состояла в том, что он не мог себе представить, с кем связался. Авантюризм его подопечных перекрывал его способности к аферам многократно. Если Парвус оперировал только деньгами и имуществом, то большевики готовы были оперировать человеческими жизнями и судьбами целых народов.

Вот текст документа [23], который снимает все вопросы по поводу финансирования большевиков военным противником России в период войны. Здесь Ленин называется партийной кличкой «Кузьмич».

Письмо Дзержинского Сталину

от 25.12.1922 г. (на семи листах)

НКВД РСФСР

ГПУ

№ 14270

25 декабря 1922 г.

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б)

Секретарю ЦК РКП (б)

тов. И.В. СТАЛИНУ

Известно, что «Кузьмич» был действительно завербован представителем германского генерального штаба (в 1915 году) ГЕЛЬФАНДОМ Александром Лазаревичем (он же ПАРВУС, он же Александр Москвич). <…> Парвус встречался с «Кузьмичем» в мае 1915 года и письменно оформил все формальности. Для того чтобы «Кузьмич» получал деньги, была написана расписка, автобиография, дадена подписка о сотрудничестве, присвоен псевдоним «Зершторенманн». Все встречи, организованные Парвусом с «Кузьмичем», носили конспиративный, тайный характер. Парвус был на службе в министерстве иностранных дел Германии и состоял на должности в генеральном штабе. Был вхож в семью германского канцлера Бетман-Гольвега (260), являлся помощником Эриха Людендорфа (военный мозг Германии). Людендорф описал в своей книге о сотрудничестве большевистских вождей с германским правительством. Сейчас Людендорф заявляет, что большевистское правительство «существует по нашей милости». Известно, что Парвус через подставных лиц и лично передавал «Кузьмичу» крупные суммы денег, о расходовании которых он не ставил в известность ЦК и близких товарищей.

Сподручным Парвусу являлся ФЮРСТЕНБЕРГ Яков Станиславович [24] (он же Борель, ГАНЕЦКИЙ, Гендричек, Францишек, Куба, Келлер) бывш. член Польской Соц. дем. Партии, делегат II, IV, VI съездов РСДРП, член ЦК и загранбюро ЦК, личный казначей «Кузьмича» с 1915 г. Был доверенным лицом Парвуса в финансовых делах, платным агентом генерального штаба Германии, значится под псевдонимом «Мириан».

Вербовочная операция Парвусом готовилась тщательно на протяжении многих лет с 1906–1907 годов. Для контактов Парвус посылал в Копенгаген Ганецкого. Несмотря на конспиративную обставленность встреч и придания им секретного характера, «Кузьмич», однако разбалтывал об этом Инессе Арманд, во время отдыха в Зеренберге, в мае 1915 года. «КУЗЬМИЧ» рассказывал, что для того, чтобы получать деньги, ему необходимо было пойти на политические уступки германским властям.

Екатерина Горман (Громан) также свидетельствует, что она приезжала в Швейцарию вместе с Парвусом и Ганецким. Они разместились в одной из шикарных и дорогих гостиниц, и через неё Парвус распределил около 20 миллионов немецких марок среди нуждающихся русских эмигрантов, среди которых, кроме обозначенных, были также: Троцкий, Бухарин и др. Ей были известны связи Парвуса с германским правительством, которое требовало отчета за использование денег. Поэтому Парвус всегда отбирал расписки с тех, кому выдавались деньги…