Полная версия

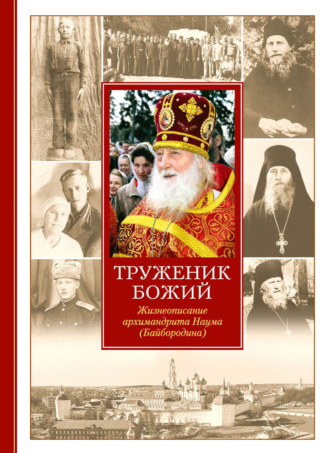

Труженик Божий. Жизнеописание архимандрита Наума (Байбородина)

В XIV веке, с основанием города Хлынов и образованием Вятской республики, сюда перебралась практически вся новгородская вольница, которой давно уже было тесно в Господине Великом Новгороде. На своих быстроходных судах-ушкуях (от которых и получили они свое прозвище) вятские ушкуйники совершали буйные набеги на Скандинавию, на Булгар и Золотую Орду, не раз разоряли ордынскую столицу Сарай-Берке, забирались в Зауралье и Западную Сибирь, а порою грабили и русские города, участвуя в междоусобицах того времени. Но под защитой этого грозного речного братства русские колонисты из Новгорода и Пскова могли спокойно селиться на новых землях до самого Приуралья, не страшась ни коми-зырян, ни черемисов, ни вогулов.

Здешние места тогда слыли богатыми и, хоть и не слишком годились для землепашества из-за болот и суровых северных морозов, предлагали множество возможностей для торговли и промыслов. Оттого и спорили за эти земли в XV веке Новгород, Великий Устюг и вольная Вятка. Край этот изобиловал соляными варницами и пушниной. А ведь и то и другое было жизненно важным для всего Московского государства, где без соли для заготовок и мехов для тепла долгую зиму пережить было невозможно. Так что селившийся здесь народ варил соль и занимался охотой и рыбалкой, продавая соседям плоды своих трудов. Еще больше пушнины можно было получить на Урале и в Сибири, с обитателями которых вилегодцы вели активную торговлю. Немалым подспорьем были также борти, с которых собирали воск и мед богатого северного разнотравья.

Так постепенно, век за веком сложился здесь, на берегах петляющей средь дремучих лесов и болот Виледи, особый народ – вилегодцы. Русские переселенцы из Новгорода, Пскова и других краев постепенно смешались с коми, начало крещения которых в здешних местах положил еще святой Стефан Великопермский. Местные жители и пришельцы жили без особых усобиц, по крайней мере ни из летописей, ни из преданий народных о них ничего не известно.

К началу же XVII века местные коми уже считали себя русскими – что вообще свойственно было нашей истории с древности. Слово «русский» у нас всегда означало «православный», и принимавшие крещение финно-угры начинали именоваться «русскими» как среди своих соплеменников, так и среди славян. Сами вилегодцы, относя себя, конечно же, к русским людям, малую свою родину при этом отделяли от прочих земель, именуя Вилегодчиной. «Вилегда и Вологда одной буквой отличаются, – говаривали местные мужики, – а разница большая!» Действительно, несмотря на сравнительную близость Вологодских краев к Вилегодчине, разница между ними ощущалась уже «на слух» – не встретить здесь было характерного «окающего» вологодского говора. Вилегодцы разговаривали на свой собственный манер – плавно и певуче.

Шаг за шагом крепкая власть единого Московского государства добралась и до этих мест. В конце XV века рухнула под ее ударами Вятская вечевая республика. Самые непокорные удальцы были переселены ближе к Москве и на южные границы царства или же успели бежать на Волгу и Дон, где как раз складывалось вольное казачество. Те же, кто остался, должны были проститься с былой свободой, все более и более превращаясь в зависимое крепостное крестьянство, как и на большей части Московских земель.

С XVI века в соседнем Сольвычегодске начинает возвышаться род промышленников и купцов Строгановых. К концу этого столетия Строгановы получают власть над неохватными просторами Приуралья, Урала и Западной Сибири. Что же до вилегодских крестьян, то в XVII–XVIII веках они превращаются в крепостных огромной строгановской «империи», вернее, «майората», как начинают называться тогда владения графов и баронов Строгановых. Прежним вольностям вилегодцев настал конец.

Конечно, Строгановы на своих землях старались развивать соляные, охотничьи и рыболовные промыслы, существовавшие здесь издавна, но права на все угодья принадлежали теперь им. Многим вилегодцам пришлось теперь все больше приучаться к занятиям сельским хозяйством, на которое в условиях Крайнего Севера приходилось затрачивать намного больше усилий, чем в хлебородных областях, находящихся южнее. Здесь же за короткое лето не успевали вызреть ни пшеница, ни даже рожь, а потому из зерновых культур можно было сеять только неприхотливые ячмень и овес. Крестьянский труд на Вилегодчине требовал не только большего усердия, чем в иных местах, но и величайшей изобретательности.

Пригодная для обработки земля располагалась главным образом в пойме реки Виледь, где и возникли практически все поселения вилегодцев. Остальные же земли были не просто покрыты густыми лесами, но на многие версты здесь тянулись непроходимые болота. Зыбкие «мшавы», как называли на Вилегодчине покрытые чахлым лесом и зелеными мхами болотистые просторы, чередовались с торфяными «вадьями» – бездонными темными полыньями, готовыми вмиг засосать неосторожного человека, и с коварными изумрудными «чарусами», сверху покрытыми цветами и травой, однако гибельными даже для мелкого зверя.

И вот на этих гиблых болотах и лесных лужайках умудрялся вилегодский крестьянин накосить на зиму по пять-шесть возов сена для своих кормилиц-коровенок. Заливных лугов для стад было недостаточно, и оттого приходилось работящему хозяину в сенокосную пору отправляться за тридцать верст от дома и ехать лесами на свои покосы, несколько верст затем преодолевая пешком по непроезжим тропинкам, а непроходимые болота преодолевая ползком на четвереньках с двумя жердочками в руках. На островках среди болот косил он траву, страдая от безжалостной болотной мошки и комаров, от которых не спасают ни дым, ни деготь, так что к концу дня лицо от укусов распухает так, что глаза превращаются в узкие щелки. А в жаркий полдень мошка́ и комарье уступают место слепням и оводам, что больно жалят и людей, и скотину.

Но без этого тяжелого и мучительного труда не запасти было вилегодцу достаточно сена, а без него скотине не выжить долгой северной зимой. Без скотины же не будет не только молока и знаменитого северного масла – не будет навоза, которого много может скопиться за зиму, пока весь скот стоит в стойле. А не будет навоза – нечем станет удобрять местную тощую землю, где сплошь песок да суглинок, и ждет тогда хозяина еще и неурожай. Так приходилось вилегодцам проявлять упорство и изобретательность, чтобы научиться вести хозяйство там, где делать это было заведомо сложно и несподручно.

И хоть не родились здесь ни рожь, ни пшеница, так что хлеб приходилось покупать в более южных областях, зато хорошо росли лен и конопля. Пришлось вилегодцам освоить непростую и трудоемкую технологию производства льняных и посконных (то есть сделанных из волокна конопли) тканей. Мало-помалу научились они изготавливать ткани такого качества, что отбою от покупателей не было, и производство это стало приносить хороший доход. Причем покупали их не только в России, но и за границей уже с середины XVI века.

Английский купец в России

Началась эта зарубежная торговля вилегодцев в августе 1553 года, когда в устье Северной Двины вошел английский корабль «Эдуард Бонавентура» под командованием Ричарда Ченселора. Это был один из трех кораблей сэра Хью Уиллоби, отправленных королем Эдуардом VI на поиски северного пути в Китай и Индию, – и единственный, которому повезло сохраниться в этом опасном походе. Британцы были весьма удивлены, узнав, что вместо Китая оказались в Московии, однако быстро оценили выгоды своего открытия.

Вскоре с разрешения царя Иоанна Грозного была учреждена британская Московская компания, получившая исключительные права на торговлю с Россией, которые она сохраняла вплоть до конца XVII века. Среди прочего компания занялась скупкой русских льняных и конопляных тканей, так что вскоре практически все корабельные канаты королевского флота стали изготавливаться из русской пеньки, немалая часть которой производилась на берегах Виледи. Так вилегодцы, потеряв одни выгодные промыслы, приобрели новые, помогавшие им крепко стоять на земле их сурового северного края.

Да и развитие торгово-промышленных предприятий всесильных Строгановых вскоре стало приносить немалую выгоду и вилегодцам. Освоение Строгановыми Урала и Сибири открыло русскому человеку новые просторы для новых возможностей. И год от года из Московских земель на Восток текло все больше и больше переселенцев. Кто отправлялся в путь в поисках лучшей жизни, а кто и подневольно, по царскому указу. Через глухие прежде леса пролег оживленный тракт, связавший европейский центр государства с бескрайней Сибирью и ее богатствами, – и шел он как раз по землям Вилегодчины вплоть до конца XVIII века.

Этот оживленный торговый путь преобразил вилегодскую глушь. Проезжим людям нужны были постой и еда, фураж и свежие лошади и еще множество всякой всячины, так что в вилегодских селах закипела торговля, и дела местных жителей пошли в гору. Именно тогда вилегодцы возвели здесь первые каменные храмы, да и свои собственные дома стали строить широко, из вековых неохватных деревьев.

Именно благодаря этим новым каменным храмам мы теперь точно знаем, что, по крайней мере, в конце XVIII века на землях Вилегодчины уже не в первом поколении жили потомки рода Байбородиных. «Исповедские книги», которые велись в Синодальный период при каждом храме, отмечали на своих страницах все наиболее важные события в жизни прихожан: крещение, венчание и отпевание, а между ними порой и частоту приступания к Таинствам исповеди и причастия, или, как тогда выражались, «говения».

В «исповедских книгах» Свято-Преображенского храма Спаса-на-Виледи, что стоял в селе Павловском, с 1791 года имеются сведения о восьми поколениях Байбородиных, живших в приходе этого храма в деревне Петрушинской тогдашней Северо-Двинской губернии. Более ранних записей при церкви не сохранилось, но очевидно, что к 1791 году Байбородины были людьми не новыми и пришлыми, а уже давно и крепко пустившими корни на этой земле. Так что кажется вполне возможным, что это и были те самые потомки псковича Авксентия Байбороды, возможно покинувшие родные пределы еще в XV веке как из-за личных невзгод (пожар), так и из-за перемен в жизни всего их родного города, заставивших искать лучшей доли на вилегодском Севере.

Здесь и выковался у Байбородиных крепкий северный характер, доставшийся по наследству отцу Науму. Упорство, трудолюбие и терпение соединялись в нем с вдумчивостью, изобретательностью, желанием и умением учиться чему-то новому – ведь всего этого требовала от крестьянина едва ли не ежедневная необходимость преодолевать всевозможные трудности. Недаром впоследствии, уже в советское время, вышло из этих мест немалое число талантливейших ученых, изобретателей, крепких государственников и хозяйственников. Даже знаменитые рубиновые звезды, украсившие башни Московского Кремля, были изготовлены под руководством вилегодца Серафима Михайловича Бреховских из особого прочнейшего стекла, которое он изобрел.

Кругозор вилегодского крестьянина отнюдь не замыкался собственным родным краем, как бы красив он ни был. Жизнь на Сибирском тракте, которым проходили и проезжали самого разного чина люди со всех концов России, давала ему представление о том, как живет его огромная Родина. Затем, когда в XIX столетии в Сибирь и на Урал пролегли новые торные пути, сместившиеся южнее, нужда заставила вилегодца самого отправляться на отхожие промыслы – как и многих подобных ему уроженцев северных губерний. В больших крестьянских семьях кто-нибудь из взрослых сыновей уходил надолго, возвращаясь в родные края лишь раз-два в год на краткие побывки, кто-то оставлял свой дом зимой, когда кончались полевые работы и было вдоволь свободного времени.

Рукодельный и мастеровитый вилегодский мужик, и сам владевший многими ремеслами, без труда при необходимости учился чему-то новому на стороне. Рабочие руки его пригождались и в Питере, и в Москве, валили архангельский лес и бурлачили на Волге. А возвращаясь к родному очагу, вилегодец щедро делился с охочими слушателями историями о своих похождениях, наподобие той, которой позабавил односельчан в родной деревне Зарниково Егор Иванович, недавно вернувшийся из странствия, что довело его до самого столичного Петербурга.

«– О, Питер – город большой! – рассказывал он собравшимся. – Дома там огромадные! У нас во всей округе таких домов нет. А какие там большие магазины! Больше, чем дома. В Питере вывески на магазинах очень огромадные. Буквы на вывесках с наш дом. Вот идем как-то раз мы с другом по Невскому прошпекту, вдруг откуда ни возьмись падает такая огромадная буква прямо на нас!

– Как же ты остался цел и невредим?

– Дак ведь то был мягкий знак!»[5]

Не раз потом еще довольные слушатели просили балагура порадовать их каким-нибудь рассказом о Питере, его домах и магазинах. Шутку, веселый рассказ всегда любили и ценили в русской деревне. Любил их и Батюшка отец Наум, порой перемежавший серьезные наставления доходчивым и остроумным шутливым рассказом.

Переселение в Сибирь

Этот широкий кругозор, привычка не бояться долгих дорог и чужих мест, приобретенная опытом отхожих промыслов вместе с опытом других встреченных им людей, делали вилегодца легким на подъем и готовым в случае необходимости отправиться искать свою судьбу в дальней стороне. К концу же XIX века необходимость в переселении стала возникать достаточно часто, а отмена крепостного права в 1861 году создала для этого требуемые условия.

За истекшие с принятия этой судьбоносной реформы полвека численность русского крестьянства в европейской части России выросла почти на треть, а размер среднего надела земли, приходившегося на каждую семью, уменьшился почти вполовину. Прокормить себя и семью с такого маленького земельного участка становилось все сложнее, так что многие крестьянские семьи вынуждены были задуматься о том, чтобы, подобно их предкам-переселенцам, перебраться в другие места, где свободных земель было бы вдоволь. Потому со второй половины XIX века все больше крестьян Европейской России потянулись «со скоты и животы своими» в дальний путь – на Урал и Алтай, в Сибирь и киргиз-кайсацкие степи Средней Азии, на Дальний Восток, Кавказ и в Закавказье.

Колодец Е. И. Байбородина в Залесье

Благодаря военным успехам Российской империи в XVIII–XIX веках, когда было полностью разрушено разбойничье Джунгарское ханство, приведены к покорности среднеазиатские эмиры и степняки, буйные черкесы, крымские и сибирские татары, заключен мир с цинским императорским Китаем, путь русскому человеку на Восток был открыт. Перед переселенцами лежали десять миллионов квадратных километров земли, ждавшей первопроходца и хозяина. Поэтому в конце XIX – начале XX века счет русским переселенцам шел уже тоже не на тысячи, а на миллионы.

Батюшка вместе со своими духовными чадами рядом с колодцем Ефима Ивановича в Залесье

Среди этих миллионов оказался и вилегодский крестьянин Ефим (Евфимий) Иванович Байбородин со своим семейством – женой Марией Степановной и детьми Григорием, Павлом, Алексеем, Афанасией и маленьким Александром. Ефим Иванович, родившийся в 1862 году, на момент переселения, предпринятого им в 1900-м, был уже человеком зрелым. Свидетельством его трудолюбия и крестьянских умений до сих пор остается в его родной деревне Залесье, что ныне относится к Вилегодскому району Архангельской области, собственноручно ископанный им колодец, пользоваться которым можно и до сего дня.

Ефим Иванович оставил на родной Вилегодской земле усадьбу и лишний скарб и отправился в дальнюю дорогу, что привела его в конце пути в Западную Сибирь. Здесь он и осел в Мало-Ирменке. Эта деревня самими ее жителями по-простому звалась Шубинкой и входила в состав Ордынской волости Ново-Николаевского уезда Томской губернии. Чтобы попасть сюда, переселенцам пришлось преодолеть почти три тысячи верст. Они двигались через Пермь и Екатеринбург, по Старому Московскому тракту на Тюмень и Омск.

Путь этот был необычайно долог и труден, полон опасностей и невзгод. Наверное, только выносливости русского крестьянина под силу было его одолеть. Лишь самые богатые переселенцы могли позволить себе запрячь в телегу пару лошадей, а тем более ехать двумя-тремя подводами на одну семью. Чаще всего на единственной повозке везли нехитрый домашний скарб, без которого не обойтись ни в дороге, ни первое время на новом месте. Сверх него в телеге могли поместиться лишь самые маленькие дети, старики – если такие были – да кто-нибудь из тех, кому случилось заболеть дорогой. Остальные члены семей переселенцев весь этот далекий путь проделывали пешком да на босу ногу – ведь на такую дорогу никакой обуви не напасешься и лаптей не наплести.

Но часто у путников не было ни повозки, ни лошади – такие (их было не меньше половины) несли на плечах все свои пожитки. Эти люди были слишком бедны – не от богатства же и хорошей жизни решили они отправиться в такой путь, а от нужды, что заставляла их искать лучшей доли на чужбине.

На трактах ручейки переселенцев, выезжавших на большую дорогу из разных мест, сливались в целые караваны из сотни повозок и трех-четырех сотен семей. Вместе путь безопасней, да и есть кому помочь в случае нужды – всем миром легче защититься от дурного человека. Ночевали, как правило, не в гостиницах или на постоялых дворах – на это никаких крестьянских сбережений не хватило бы, – а прямо в поле, под телегой или у костра. Поэтому в путь старались отправиться с первыми теплыми днями – в конце марта, в апреле, чтобы снега и морозы не застали ни в пути, ни бездомными на новом месте, где еще надо было успеть обзавестись хоть каким-то жильем.

С. В. Иванов. На новые места. 1886 г.

В противном случае судьбой переселенца и его семьи мог стать какой-нибудь из тысяч безымянных придорожных крестов, что во множестве отмечали путь на Восток. Ведь и во второй половине XIX века он продолжал оставаться нелегким и опасным. Случалось, что кто-то в пути заболевал и умирал; случалось, что, напротив, прямо в дороге рождался и вступал в жизнь чей-то младенец.

Порою путь в далекую Сибирь, не говоря уже о Дальнем Востоке, растягивался не на один год. Бывало, что потеря в дороге единственной лошади заставляла семью переселенца останавливаться там, где застала его эта беда, и наниматься у местных жителей в батраки, чтобы скопить денег на новую лошадь и продолжить прерванное путешествие. Ведь вплоть до 1906 года, до начала аграрной реформы Петра Аркадьевича Столыпина, переселение в Сибирь было личным делом, предпринимавшимся на свой страх и риск.

С. В. Иванов. В дороге. Смерть переселенца. 1889 г.

Лишь в последние предреволюционные годы переселенец из Центральной России добирался в Сибирь с относительным комфортом – по железной дороге, в специально оборудованном «столыпинском» вагоне, где было отгорожено отдельное пространство для людей и отдельное – для крестьянской скотины. По сравнению с дорожным бытом переселенцев еще каких-то нескольких лет до начала реформы государственного освоения Сибири такой способ перемещения действительно был верхом удобства.

Да еще и немаленькую невозвратную ссуду стали выдавать колонистам на приобретение всего необходимого для обустройства на новом месте. Эти деньги требовалось отдать государству лишь в том случае, если переселенец принимал решение вернуться на прежнее место жительства. Однако таких за все время до революции оказалось меньше 20 процентов. Зато спустя полтора-два десятка лет новая власть обозвала удобные «столыпинские» вагоны уродливой кличкой «вагонзак» и, поставив на окна решетки и набив стойла для скота заключенными, повезла их осваивать бескрайние просторы «Архипелага ГУЛАГ» – но уже против воли и без какой бы то ни было денежной ссуды «на обустройство».

Всех этих будущих событий не мог, конечно же, знать вилегодский житель Ефим Иванович Байбородин, когда в первые теплые дни весны 1900 года отправлялся в далекую Сибирь. В его случае этот путь завершился в Ордынской волости. Дорога отсюда вела дальше на юг, к Алтаю, куда стремились многие переселенцы, или же еще дальше на восток – к Томску и Красноярску, в Забайкалье и Приморье. Но Ефим Иванович не захотел перемещаться дальше. Может быть, просто понравились ему здешние места и показались вполне пригодными для начала новой жизни.

Земли же эти и вправду оказались по-своему хороши, хотя, конечно же, сильно отличались от привычной Вилегодчины. На Русском Севере причудливо петляла среди высоких вековых лесов неширокая Виледь, оставляя длинные песчаные отмели и заливные луга там, где пролегло ее прихотливое русло. Зимой – морозы до минус 50°C да зарницы в темном северном небе, нежарким летом – белые ночи с мая по июль и марево туманов над густыми росными травами. Здесь же, в Сибири, зимы хоть тоже морозны, зато лето – долгое и жаркое, так что не только пшеница и рожь успевали вызреть, но даже и такая невидаль, как арбуз.

Вместо Виледи течет здесь Обь – в этих местах вовсе прямая и ровная и такой ширины, что свободно ходили по ней из Ново-Николаевска пароходы. А уж рыбой она была богата небывало, так что бреднем по весне можно было за два захода в реку наловить ведро. Сюда, в верхнее течение Оби, с поздней осени до весны рыба приходила целыми стадами, спасаясь от зимних заморов, царивших в среднем и нижнем ее течении. По левому, высокому берегу впадают в нее две небольшие речушки – Орда и Ирменка, тоже в былые времена богатые и рыбой, и птицей.

Леса здесь, конечно, тоже не такие, как на Севере. Знаменитая тайга начиналась на другом берегу Оби, близ села Завьялова, и тянулась дальше на восток и на север. А здесь, по левобережью, открытые степные пространства прорезаются древними «ленточными» борами, что тянутся густыми полосками вдаль от обских берегов. Но и в этих борах довольно было и строевого леса, и дичи, и грибов с ягодами.

Снега здесь выпадает не в пример меньше, чем на Виледи, где его наметает по крыши. Так что скотину в новых местах можно было держать на прикорме до глубокой осени. Зато и засухи здесь случаются много чаще, чем на Севере, где того и гляди зальет посевы дождями или побьет нежданными поздними заморозками.

Однако как бы ни хороши были новые места, в которых оказывались переселенцы, но трудности их не кончались на том, чтобы до них добраться. На новом месте все надо было начинать сначала: строить дом, разбивать огороды, готовиться к посевной, заводить скотину и птицу, уж не говоря о дровах на зиму и сене для скота. Для такого обзаведения хозяйством переселенцу по тем временам требовалось 250–300 рублей, что даже для среднего крестьянского хозяйства было суммой немаленькой, которой редко кто из вновь прибывших обладал. Потому для многих из них опять оставался один выход – пойти в батраки к крепким «старожилам», чтобы за год или два заработать денег на собственное хозяйство наемным трудом. Кому-то, впрочем, приходилось батрачить для этого и по пять – семь лет, а кто-то и всю жизнь вынужден был работать на хозяина. Ведь таких новых поселенцев в сибирских деревнях к началу XX века набиралось уже больше половины общего числа жителей.

Окрестности Шубинки (Мало-Ирменки) – родные места о. Наума. Карта 1920 г.

Но даже если у переселенца находились необходимые для обустройства деньги, это еще не означало его прав на общие блага. Прежде чем стать полноправным членом деревенского общества, он должен был получить «приписку» на общем сельском сходе, выносившем о новоприбывшем свой «приемный приговор». Лишь при таком условии новый житель села допускался до «мира» – делался частью сельского общества. А без этого он не мог получить своей доли при разделе необходимых жизненных ресурсов, который проводился на общем собрании всех жителей. На нем распределялись среди семей и дворов пахотные земли, покосы, лес для строительства, рыбные ловли – словом, все, без чего человек не мог жить на земле сам. Не принятый в общество не имел в нем и права голоса. Все, на что он мог рассчитывать, – это всю жизнь перебиваться работой «в чужих людях».

Собравшийся сход придирчиво оценивал нового кандидата в ряды своего общества. Пьянице и лентяю на нем чаще всего давали «от ворот поворот», поскольку никто не хотел платить ложившиеся на весь «мир» подати за человека, не сумевшего доказать свою состоятельность и ценность для общества. Зато если новосел владел каким-то нужным для всех ремеслом или знаниями, сход охотно мог выдать ему «приписное свидетельство».

Но даже это не спасало переселенца от необходимых в таком случае затрат на «приписку». И если поначалу часто достаточно было ведра водки, выставленного по такому поводу на весь «мир», то к началу XX века помимо угощения в шесть – восемь ведер вина новый член общины вынужден был платить сельскому обществу за каждую «ревизскую душу», то есть за каждого совершеннолетнего члена своей семьи, от 15 до 75, а кое-где даже до 100 или 200 рублей. Вот почему многие крестьяне, даже скопив денег на хозяйство, не могли заработать на «приписку» и всю жизнь оставались бесправной сельской беднотой, испытывая мало добрых чувств к обеспеченным односельчанам, которых за глаза звали «мироедами»[6].