Полная версия

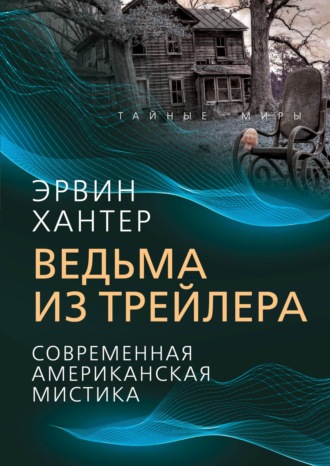

Ведьма из трейлера. Современная американская мистика

«Моя тайная жизнь», по Маркусу, является беспрецедентно важным источником информации о сексуальной жизни, бурлившей за фасадом викторианской благопристойности. Благодаря ей мы, например, можем узнать, как функционировали публичные дома, чем различалась сексуальная жизнь господ и прислуги и какой степени достигало невежество в половых вопросах даже образованной части населения (сам «Уолтер» до самой смерти, например, верил, что некоторые женщины способны эякулировать, несмотря на собственный противоречащий этому опыт).

Особенный интерес «Моя тайная жизнь» представляет, если сопоставлять ее с современным ей викторианским романом. Сотни сценок и типажей, напоминающие аналогичные у Диккенса, позволяют делать выводы о том, что в этот роман не вошло, было в нем изменено или подавлено. Диккенс, например, смягчает речь и некоторые обстоятельства жизни городского дна, а также делает судомойкой героиню, которой, для того чтобы выжить, гораздо вероятнее пришлось бы торговать собой.

Несмотря на невиданный размах своих сексуальных приключений, «Уолтер» на протяжении всех 11 томов произведения предстает достаточно одиноким человеком. Подавляющее большинство его сексуальных партнерш было либо куртизанками, либо служанками и представительницами городской бедноты. «Уолтер» воспринимал свою классовую разницу с ними как проявляющуюся на биологическом уровне – то есть все эти люди были буквально не такими, как он сам (он, например, был искренне убежден, что бедные люди от природы менее чувствительны к холоду, чем богатые).

В одной такой записи автор «Моей тайной жизни», например, сетовал на то, что 15-летняя девушка из лондонского пригорода, иногда щупавшая его член за несколько шиллингов, которые затем тратила на сладости и поездки на омнибусах, не дала ему себя изнасиловать: «Вероятнее всего, я думаю, какой-нибудь грязный юнец проткнет ее влагалище и подобьет ей глаз, если она вздумает упрекать его, когда у нее надуется живот. Таков обычай между людьми ее класса. Не джентльмены лишают этих бедных маленьких сучек девственности, а уличные мальчишки из их же класса».

Дело здесь не в персональной жестокости «Уолтера», а в том, что его взгляды были совершенно типичны для данной эпохи. Для того чтобы лондонская «толпа» перестала восприниматься в глазах богатой и образованной публики чуть ли не как другой биологический вид, как раз и потребовались усилия викторианских писателей. «По прочтении тысяч страниц „Моей тайной жизни”, где описания подобных диккеновским сцен следуют одно за другим, достигается понимание того, насколько в действительности филантропическим был проект викторианского романа, как он расширял понятие о человеческом и отражал то лучшее, к чему стремилась викторианская Англия», – размышляет Маркус.

В некоторых отношениях взгляды автора «Моей тайной жизни» значительно опережают свою эпоху. Он, например, приходит к заключению, что эротические забавы совершенно безвредны, хотя мир считает их греховными, и «только наше воспитание с его предрассудками» заставляет нас считать чем-то порочным гомосексуальные половые акты между мужчинами и женщинами. Примечательным для конца XIX века образом «Уолтер» приходит к современной концепции свободной сексуальности, однако этот его либерализм никак не распространяется на отношения власти и собственности. Маркус отмечает, что и сексуальная революция шестидесятых годов, бушующая в то время, как он пишет свою книгу, «также оторвана от того, чем, как можно ожидать, она должна была бы сопровождаться, – от импульсов социально-революционного толка».

Еще две главы «Других викторианцев» посвящены порнографическим романам, не претендующим на статус документальности, и обширному корпусу литературы о флагелляции. Несмотря на богатство жанров последней, включающее в себя сказку, диалог и даже лекцию, вся она, как утверждает Маркус, строилась по одним лекалам. Ребенка (чаще всего мальчика) в ней истязает крупная женщина с явно выраженными мужскими чертами, что позволяет говорить о гомосексуальных желаниях, проявлявшихся в фантазиях такого рода.

Порнотопия

В заключение Маркус пишет, что литературный жанр, к которому ближе всего лежат порнографические фантазии – это утопическая фантастика. Для иллюстрации своих рассуждений он использует концепт «порнотопия». Действие порнографии даже в большей степени, чем в большинстве утопий, происходит без привязки к конкретному времени и пространству. Ее герои никогда не вступают в серьезные конфликты, их жизни безмятежны, и они всегда готовы предложить себя друг другу со всей возможной решимостью. Внешний мир в порнотопии существует лишь для того, чтобы на его фоне можно было заняться совокуплением. Отношения между людьми сведены к различным комбинациям положений их тел и органов. Фактически, порнографические романы могут писаться компьютером, который станет бесконечно создавать новые комбинации из набора заранее заданных переменных, как довольно проницательно для 1966 года отмечает Маркус и выражает надежду, что не доживет до того времени, когда бы ему пришлось исследовать такого рода литературу.

Порнография как жанр появляется в XVII веке и достигает неслыханного прежде размаха в конце XIX-го, становясь настоящей мини-индустрией как раз в то время, когда в европейском сознании начал осмысляться образ сексуальности. При этом взгляды на сексуальность, существующие в официальной культуре и порнографии, были противоположны друг другу, словно позитив и негатив на фотографии: «Каждое новое предостережение против мастурбации сопровождалось выходом в свет очередного порнографического романа; на каждое предупреждение медиков против сексуальных излишеств, пагубно отражающихся на состоянии здоровья, порнография отвечала изображением совокупления in excelis, нескончаемых оргий, бесконечных и неутомимых живых цепочек; каждому заявлению о хрупкости и фригидности респектабельных женщин порнография противопоставляла легионы менад, вселенные бьющихся в экстазе самок; в ответ на каждую попытку официальной культуры принизить значение сексуальности порнография кричала (или шептала) о том, что эта единственная вещь в мире, которая имеет значение».

Сломать эту ситуацию, в которой непристойная литература выступала в качестве зеркального отражения чрезвычайно закрепощенного социума, согласно Маркусу, помогли три фактора. Первым из них было рождение современной психологии и психоанализа; вторым – деятельность писателей-авангардистов, поставивших под сомнение справедливость общественного устройства (среди последних следует выделить Джеймса Джойса), а третьим – общая либерализация сексуальной жизни, в результате которой порнография прекратила восприниматься как нечто опасное.

Впоследствии предложенный Маркусом концепт «порнотопии» неоднократно критиковался. Томас Джаудри, например, в 2015 году, опираясь на те же архивные материалы Института Кинси, которые использовал Маркус, заключил, что в викторианских порнографических романах повсеместно присутствует тема смерти, страданий, венерических заболеваний и разложения, что отнюдь не позволяет считать их утопическими.

Так или иначе, работа Маркуса успела стать в своем роде классической, и главный недостаток издания ее на русском языке никак не связан с самой книгой. Он заключается в том, что от выхода оригинала появление «Других викторианцев» в русском переводе отделяют пять с половиной десятилетий. У ее сегодняшнего читателя не вызовет удивления то, сколь невероятные перверсии могут скрываться в обществе за ширмой ханжества, а справедливость того утверждения, что сексуальное раскрепощение само по себе не ведет к освобождению политическому, уже известна ему из истории.

Наука умирания. Жизнь и исчезновение Амброза Бирса

В самом конце 1913 года границу между США и Мексикой пересек старый гринго. Ему уже перевалило за семьдесят, когда, забросив тело в седло, он устремился на свою последнюю войну. «Что касается меня, то я отправляюсь отсюда завтра в неизвестном направлении», – вот строки из его последнего письма. Больше о нем никто не слышал. Его звали Амброз Грегори Бирс.

«Есть разные виды смерти – при некоторых тело остается, но при некоторых исчезает вместе с душой. Последнее обычно совершается без свидетелей (если на то воля Божья), и мы, не видя всего, говорим, что человек пропал или уехал в долгое путешествие, – что, в сущности, и происходит, но иногда такое случается при большом стечении народа, и тому есть достаточно свидетельств. Бывает, что умирает душа, а тело остается бодрым еще долгие годы», – так начинается его рассказ «Житель Каркозы».

Будучи эстетом (в Сан-Франциско он один из организаторов Клуба богемы, колумнист и интеллектуальный деспот, фланирующий по улицам города с револьвером в кармане и тростью в руке), Бирс захотел придать своей жизни завершенность. Прекрасно осознавая цену этого жеста и увидев, что мозаика складывается, он сделал последний шаг, превративший его во «всадника в небе» и позволивший совпасть до конца со своей судьбой. И тогда, вздохнув полной грудью и пришпорив коня, он двинулся навстречу смерти.

Амброз Бирс в Богемской роще, 1894–1896 г.

Его младший современник Джек Лондон назовет один из своих рассказов «Любовь к жизни». Бирс развернут в другую сторону, он всегда будет вглядываться в лицо смерти. Для него это самая важная встреча. В «Случае на мосту через Совиный ручей» Бирс так и напишет: «Смерть – значительная особа!»

Человек

С молчаливой величавостью сфинкса взирает он с небес, напоминая о данном ему сан-францисским светом прозвище Almiqhty God Bierse – «Всемогущий Бог Бирс», составленное из его инициалов.

Кэри Маквильямс в книге «Ambrose Bierce: A Biography» приводит более двадцати пяти слов, характеризующих Бирса: «великий, желчный, идеалист, циник, угрюмый, раздражительный, радостный, скверный, садист, обскурант, извращенец, знаменитый, жестокий, добрый, дьявол, бог, мизантроп, поэт, реалист, писавший романтические произведения, искусный сатирик и в какой-то мере шарлатан».

Независимость его суждений, нежелание и неумение подстраиваться под кого бы то ни было, резкость и безапелляционность высказываний сослужили ему дурную службу. Он с недоверием относился к демократии, не верил в социализм и видел идеалом общественного устройства английскую монархию. Патриотизм, религиозность, как и появившиеся тогда суфражистки, борющиеся за свои права, вызывали у него лишь кривую усмешку. По поводу своей веры он говорил: «Моя вера – ненавидеть негодяев!»

Писатель

Однажды некто Фоллетт изрек: «Я думаю, что едва ли больше двух его рассказов будут известны в дальнейшем». Через сто лет после гибели Бирса я спрашиваю: «Who is мистер Фоллетт?» И не слышу ответа. И тут же, не особо напрягаясь, могу назвать не менее двух десятков рассказов Бирса.

Первый его рассказ «Долина призраков» выйдет с очень характерным для Бирса названием, но окажется незамеченным читающей публикой, что совершенно не смутит автора. Ни журналистика, ни написание рассказов не будут приносить ему денег. И если Эдгар Аллан По был согласен стать учителем и чиновником, то Бирс будет работать то в Монетном дворе, то сопровождать чужие дилижансы с деньгами, то добывать золото.

Мир рассказов Бирса будет настолько мрачен и внечеловечен, что не всякому под силу пройти через эту вселенную мистики и смертей, в самом воздухе которой разлит дух едкой насмешки над человеком.

Из-под пера Бирса выходит наставление «Пишите хорошо», в котором Бирс, творчески развив новеллистические поиски По, дает уроки того, как написать если не шедевр, то по крайней мере крепко сбитый рассказ. Здесь же он раскрывает секреты того, как угостить обывателя ожидаемой им порцией ужаса. Затем Бирс берет в одну руку увеличительное стекло, а другой хватает мертвой хваткой своего героя и тащит его к читателю. И если, скажем, у Хемингуэя герои обретают внутреннюю победу через внешнее поражение или становятся «только крепче на изломе», то персонажи Бирса не в силах переиграть свою судьбу, они могут только совпасть с ней, они гибнут, как бы хороши они ни были.

Все новеллы Бирса – это один сплошной мегатекст о непознаваемости мира и тщете человеческих усилий перед Роком. Герои Бирса не властны над своей жизнью. Все предначертано. В рассказе «Без вести пропавший» рожденный в горах Карпат мальчик, выросший в артиллерийского офицера и очутившийся на другом конце света, случайным выстрелом из орудия оборвет жизнь меткого стрелка и храброго разведчика, продолжив цепь предначертанного и неподвластного человеку хода вещей. Литературовед Андрей Аствацатуров назовет это богооставленностью героев Бирса.

У Бирса есть одна-единственная счастливая пора, это пора детства, которая описывается не иначе как «потерянный рай», сад со звуками «эоловой арфы», мир до грехопадения. Хотя в «Чикамоге» Бирс как писатель атакует и ее, отняв этот мир у глухонемого мальчика, лишив мир речи и в конце заставив ребенка не говорить, но «кулдыкать». В финале рассказа мы смотрим глазами ребенка на сгоревший дом, на труп матери с расколотым черепом, вывалившимися мозгами и пульсирующими пузырями крови. И дело здесь не в кровожадности Бирса. Пережив войну и приобретя тот опыт, который он сравнил позже с потерей невинности, он уже не мог писать иначе.

Критики, писавшие у нас о Бирсе в советские годы, дабы познакомить с ним читателя, были вынуждены приписывать ему взгляды, которых у него никогда не было. Этого неудобного писателя «ужасов» с идеологически выверенных позиций объявляли то противником всего «американского», то пацифистом, то певцом мистического мрака жизни при капитализме. Справедливости ради стоит отметить, что и в предисловии к двухтомнику о Джозефе Конраде, вышедшем в Союзе в 1959 году, тоже имели место подобные утверждения, но без этого в то время любая публикация о западном писателе становилась проблематичной.

Амброз Бирс с семьёй, 1913 г.

История о многодетности и нищете семьи фермеров из Огайо, из которой Бирс вышел и где он был двенадцатым ребенком, уже набила оскомину. А между тем в английском языке есть слово «gentry». Обозначает оно «мелкопоместное, нетитулованное дворянство, не занимающееся земледелием». Мать Амброза Бирса происходила как раз из этого сословия. Так что попытка сделать из Бирса «социально близкого» советской России землепашца была обречена на провал. Но тогда и начитанность отца Бирса, как и тяга его самого к литературе, не выглядит такой уж необычной. Вспомним, что первой работой пятнадцатилетнего Амброза была работа помощником печатника в типографии. Он успел соприкоснуться с этой стороной печатного слова, безусловно оказавшейся ему в тягость. Много лет спустя мы читаем у него: «…он томился в бесславной праздности, стремясь приложить свои силы, мечтая об увлекательной жизни воина, ища случая отличиться». Часто говорят об отсутствии у Бирса образования. А в офицерской школе в Кентукки Бирс (хотя и не закончив ее) разве не учился?

Пересмешник

Идеи модного тогда социал-дарвинизма и попытка перенести законы биологии и теории Дарвина на законы развития общества повлияли на мировоззрение Бирса и нашли отражение в его рассказах. Как, впрочем, и натурализм Эмиля Золя и Ги де Мопассана.

Все эти усвоенные и принятые на вооружение Бирсом тогдашние модные теории развития позже в другой части света отзовутся взмахом крыльев птички колибри, которая в силу американской специфики превратится у него в пересмешника. Тема пересмешника, столь важная для Бирса, трансформируется в американской литературе в желание убить этого самого пересмешника. Сам Бирс, уподобившись ему, будет передразнивать все и всех: и Жизнь, и Смерть, и Человека.

Невзирая на мрачные тона, сделанное в литературе Амброзом Бирсом ярче и прекраснее всего того, что было подвергнуто огранке фирмой Де Бирс. Он постоянно напоминает нам, как кратко и непредсказуемо наше земное существование. И словно повторяет за японским «Хагакурэ»: «Я понял, что путь самурая, это смерть».

Читая военные рассказы Бирса, порой, сложно понять, а на чьей стороне воевал автор. Так, в некоторых из рассказов Бирса «южане» описаны им как минимум с симпатией. Они «джентльмены». Они учат нас важнейшему, по мнению Бирса, умению – умению умирать.

Бирс заставляет вспомнить «Фаталиста» Лермонтова и «Выстрел» Пушкина, из европейцев – Мериме и его «Редут». Но если По в «Низвержении в Мальстрем» и «Колодце и маятнике» спасает своих героев, заставляя их, во-первых, по мере развития сюжета бороться до конца и, во-вторых, дав им в дар стремление к жизни и ясную голову, то особенностью прозы Бирса будет то, что его герой всегда обречен на поражение. И в это время Бирс чуть ли не единственный в мировой литературе, кто позволяет себе смотреть подобным образом на человека.

Машина

В «Хозяине Моксона» Бирс прикоснется к теме недружественных роботов, нарушающих выведенный значительно позже «первый закон» Айзека Азимова. Подхватив ее у немецкого романтика Гофмана с его «Песочным человеком», Бирс, в отличие от Мериме и его «Венеры Илльской», обратится не назад, вглубь веков, а вперед, в дали надвигающейся автоматизации и робототехники. Читатель же любящий По тут же вспомнит два его рассказа: «„Шахматист” Мельцеля» и предвосхитивший тему киберпротезирования «Человек, которого изрубили в куски», в котором слуга, завершая вечерний туалет своего господина – красавца офицера, лишает его всего, даже голоса, оставив лишь голову и обрубок тела без конечностей. Да и «Пересмешник» с темой «двойников» у Бирса – это не что иное, как развитие «Вильяма Вильсона» По, перенесенного из европейского университета на поля Гражданской войны в США.

Майор

Незадолго до смерти Бирс побывает в местах своей боевой юности. Во время Гражданской войны он начинал рядовым Девятого пехотного полка северян и дослужился до офицера, став разведчиком-топографом. Майор Бирс при его личном мужестве как будто издевается над самим собой, говоря в «Без вести пропавшем», что стремление «умереть молодцом» похвально и что это часто единственное, что остается простому человеку. И тут же развенчивает эту последнюю попытку человека контролировать свою жизнь, заставив героя умереть от страха. И наказав его тем, что его, попавшего «как крыса в капкан» в западню обломков рухнувшего дома, не узнает даже брат, который увидит в нем лишь убитого «неделю назад» врага в запыленной серой форме.

Амброз Бирс достаточно свободно перемещает своих героев во времени и пространстве от смерти к жизни и обратно. Из ада земных страданий и страха, с которым человек не в силах справиться, до райских кущ воспоминаний о золотой поре детства или же обострения внутренней оптики в экстремальной ситуации, за секунду до смерти: «Страшное потрясение, перенесенное его организмом, так усилило и утончило их (чувства), что они отмечали то, что раньше было им недоступно. Он ощущал лицом набегающую рябь и по очереди различал звук каждого толчка воды. Он смотрел на лесистый берег, видел отдельно каждое дерево, каждый листик и жилки на нем, все, вплоть до насекомых в листве – цикад, мух с блестящими спинками, серых пауков, протягивающих свою паутину от ветки к ветке. Он видел все цвета радуги в капельках росы на миллионах травинок. Жужжание мошкары, плясавшей над водоворотами, трепетание крылышек стрекоз, удары лапок жука-плавунца, похожего на лодку, приподнятую веслами, – все это было внятной музыкой. Рыбешка скользнула у самых его глаз, и он услышал шум рассекаемой ею воды». («Случай на мосту через Совиный ручей»)

И все бы ничего, если не знать одного: это замедленное кино проходит перед внутренним взором только что повешенного Пейтона Факуэра.

Серый

Серый цвет несет у Бирса определенную смысловую нагрузку. «Человек в воде увидел глаз человека на мосту, смотревший на него сквозь щель прицельной рамки. Он отметил серый цвет этого глаза и вспомнил, что серые глаза считаются самыми зоркими и что будто бы все знаменитые стрелки сероглазы». Шпион, разведчик-северян, спровоцировавший гибель Факуэра, выступит в роли дьявола, искусителя: «Однажды вечером, когда Факуэр сидел с женой на каменной скамье у ворот своей усадьбы, к ним подъехал солдат в серой форме и попросил напиться». Это и серые глаза смерти, и серый от пыли мундир, и серое лицо, в котором брат не узнает погибшего брата. В первом из трех портретов капитана Коултера Бирс обращает внимание на его серые глаза. Мало того, если мы внимательно посмотрим на фамилию главного героя рассказа «Пересмешник», «рядового Грейрока» (Greyrock), то даже здесь мы увидим это обыгрывание темы «серого» цвета.

Интересен у Бирса и мотив реки, которая в зависимости от контекста может быть и Стиксом, и Рубиконом, и Летой.

Мотив часов – а шире, времени и судьбы, безразличной и не подчиняющейся человеку, – проходит через многие рассказы Бирса. Так, тиканье часов переходит в пульсирующий ритм стука крови в голове повешенного, которое, конечно, есть сама судьба: «Какой-то звук, назойливый и непонятный, перебивал его мысли о близких – резкое, отчетливое металлическое постукивание, словно удары молота по наковальне: в нем была та же звонкость. Он прислушивался, пытаясь определить, что это за звук и откуда он исходит; он одновременно казался бесконечно далеким и очень близким. Удары раздавались через правильные промежутки, но медленно, как похоронный звон. Он ждал каждого удара с нетерпением и, сам не зная почему, со страхом. Постепенно промежутки между ударами удлинялись, паузы становились все мучительнее. Чем реже раздавались звуки, тем большую силу и отчетливость они приобретали. Они словно ножом резали ухо; он едва удерживался от крика. То, что он слышал, было тиканье его часов».

Страх взглянуть на часы, сопровождает персонажа рассказа «Часы Джона Бартайна». А в «Кувшине сиропа» Время, живущее своей жизнью, предоставляет членам семьи возможность подумать, произошло событие – в данном случае смерть – или нет.

Без вести пропавший

Возвращаясь к вопросу о смерти Бирса. Рой Моррис весьма убедительно утверждает, что путешествие в Мексику никогда не предпринималось Бирсом и что все это не более как тщательно спланированное самоубийство, которое произошло в Большом Каньоне. А между тем находились свидетели, не пожелавшие отдавать его смерти и якобы видевшие его в Европе на полях сражений начавшейся Первой мировой войны (на стороне французов).

Хотя по-прежнему существует и точка зрения, согласно которой эта яркая и самобытная жизнь оборвалась в битве под Охинагой 11 января 1914 года.

Дочь Бирса через многие годы после его исчезновения предпринимала безуспешные попытки найти отца, и находились люди, желавшие ей в этом помочь.

Он же до сих пор считается «без вести пропавшим». Самой своей смертью повторив название одного из лучших своих рассказов.

И назвали его Лавкрафтом…

То, что один из величайших авторов литературы ужасов Говард Филлипс Лавкрафт был не самым приятным человеком, не новость. Расист, антисемит, мизогин – непременные эпитеты, которыми сейчас наделяют создателя мифов Ктулху. Обычно эти его качества списывают на эпоху, в которой он жил и творил, однако Эдуард Лукоянов прочитал биографию Лавкрафта, написанную исследователем С. Т. Джоши, и обнаружил во взглядах «джентльмена из Провиденса» ключ к не самому очевидному прочтению его книг.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма – в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

«Теперь я осознаю, что все дело в моем абсолютно извращенном вкусе. Любой, кого ни спроси, скажет, что прелесть поэзии заключается вовсе не в четкости размера и не в визуальной красоте эпиграмм, а в богатстве образов, изысканности воображения и проницательности восприятия, которые не зависят от внешней формы и мнимого великолепия. И все же не стану лицемерить и скажу, что все равно предпочитаю старый добрый десятисложный стих за его раскатистое звучание. Поистине, мне не хватает лишь напудренного парика и старомодных бриджей».

Такое признание сделал совсем молодой поэт Говард Филлипс Лавкрафт в письме к одному своему коллеге по любительской журналистике. Тогда он еще и предположить не мог, что его имя оставят в веках не высокопарные стихи и поэмы, воспевающие древность и заодно белую Америку, а неоромантические ужасы, при жизни не принесшие ему ни богатства, ни славы и существовавшие исключительно в любительских и палп-журналах. Еще больше его бы поразило, что в XXI веке технический прогресс дойдет до осуждения Лавкрафта как расиста, радикального консерватора, реакционера, антисемита и женоненавистника – так, будто в этом есть что-то плохое.