Полная версия

Родословная история Абулгачи-Баядур-Хана о татарах. Великая татария. Чингизиды

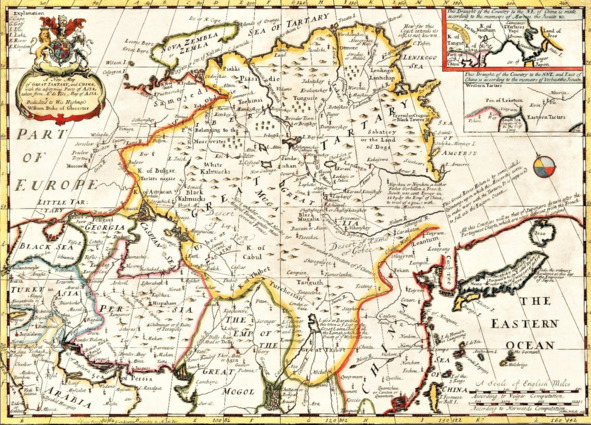

Карта Великой Татарии и Китая с прилегающими частями Азии, взятая из Карты Азии г-на Де Фера. Посвящается Его Высочеству Уильяму герцогу Глостерскому.

Зажатые между Российской и Китайской империями, неспособные прорваться через застойные, но прочные османские и сефевидские барьеры, тюркские кочевники степей, лежащих к востоку от Волги и Каспийского моря и к югу от оккупированной Россией Сибири, оказались в ловушке от которого не было выхода. Если и есть повод для удивления, то он скорее в опоздании, чем в факте окончательного русского завоевания.

К западу от Узбекских ханств, между Аральским и Каспийским морями, жили туркмены-кочевники, известные разбойники, бродившие по негостеприимной земле. Киргиз-кайсаки, разделившиеся в XVII веке на три «орды», кочевали между Волгой и Иртышем. В течение XVI и XVII веков они сражались с ойратами и джунгарами, но сумели удержать свои позиции, и в 1771 году Аблай, правитель «Средней Орды», расположенной к западу от озера Балхаш, был утверждён правителем Китая и России. Однако российская экспансия, мотивированная стремлением приблизиться к Индийскому океану, вынудила киргиз-кайсаков уступить. Хотя некоторые Киргиз-кайсакские лидеры, такие как султан Кинесары, оказали яростное сопротивление (1837—1847 гг.), Русские достигли линии Сырдарьи к середине XIX века. Здесь можно обратиться к произведениям Василия Верещагина о «подвигах» русской армии в Средней Азии.

Узбекское Кокандское ханство было присоединено в 1876 году; Хива и Бухара стали протекторатами России в 1873 и 1868 годах соответственно. Завоевание Туркестана в последней четверти XIX века определило южную границу России (ныне Туркменистан) с Ираном и Афганистаном.

Русские завоевания в Средней Азии дали царям контроль над обширной территорией поразительного географического и человеческого разнообразия, приобретённой с относительно небольшими затратами людей и денег. Мотивы завоевания не были в первую очередь экономическими, Крестьянская колонизация девственных степей и систематическое выращивание хлопка были более поздними событиями. Факторы, определявшие наступление русских в этом районе, были сложными и взаимосвязанными. Они включали историческое притяжение границы, жажду военной славы со стороны офицерского корпуса и страх дальнейшего британского проникновения в Среднюю Азию через реку Инд, а также заразительную риторику империализма, присущую той эпохе.

С самого начала цели России как колониальной державы были строго ограничены: поддерживать «закон и порядок» с минимальными затратами и как можно меньше нарушать традиционный образ жизни своих новых подданных. Такому подходу способствовала удалённость местности и её изолированность даже от остального мусульманского мира. Маловероятно, чтобы почти полностью неграмотное население, его предрассудки сформированы продажным и обскурантистскими имамами (класс мусульманских богословов и учёных), могло оказать какое-либо согласованное сопротивление русскому присутствию, так оно и было. Русские, как и другие колониальные державы, действительно переживали периодические восстания, как правило, очень локального характера, но подавляющее военное превосходство, продемонстрированное русскими во время первоначального завоевания, неспособность жителей ханств оказать эффективное сопротивление и жестокость, с которой было решено последующее восстание или неповиновение, гарантировали минимальное сопротивление. Наконец, сохранив титульный суверенитет эмира Бухары и хана Хивы, они оставили значительную часть населения, особенно городские классы, наиболее глубоко преданные исламскому образу жизни, под властью традиционно настроенных мусульманских правителей.

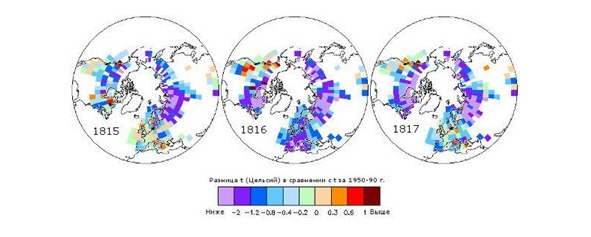

В первой половине XIX века произошла очередная природная катастрофа: в середине второго десятилетия лета не было. Лютые зимы сменялись заснеженными вёснами и переходили в снежно-холодные «летние» месяцы. Три года без лета, три года без урожая, три года без надежды… Три года, навсегда изменившие человечество.

Все началось в 1812 году – «включились» два вулкана, Ла Суфриер (о. Сент-Винсент, Подветренные острова) и Аву (о. Сангир, Индонезия). Вулканическую эстафету продолжил в 1813 году Суваноседжима (о. Токара, Япония) и, в 1814 году, Майон (о. Лусон, Филиппины). По оценкам учёных, активность четырех вулканов уменьшила среднегодовую температуру на планете на 0,5—0,7 градусов С и нанесла серьёзный, хотя и локальный (в регионе своего расположения) урон населению. Однако окончательной причиной мини-версии ледникового периода 1816—1818 годов стал индонезийский вулкан Тамбора.

10 апреля 1815 года на острове Сумбава (Индонезия) начал извергаться вулкан Тамбора – за несколько часов остров площадью 15 448 км2 был полностью покрыт слоем вулканического пепла полутораметровой толщины. В атмосферу Земли вулканом было выброшено не менее 100 км3 пепла. Активность Тамбора (7 баллов из максимальных 8-ми по вулканическому индексу взрывоопасности) привела к уменьшению среднегодовой температуры еще на 1—1,5º С – пепел поднялся в верхний слой атмосферы и принялся отражать солнечные лучи, действуя подобно плотной серой портьере на окне в солнечный день.

Разница температур в сравнении с 1950—1990 г.

Современные учёные называют извержение индонезийского стратовулкана Тамбора самым крупным за последние 2000 лет.

Однако высокая вулканическая активность – это еще не все. «Масла в огонь» добавила наша звезда – Солнце. Годы интенсивного насыщения атмосферы Земли вулканическим пеплом совпали с периодом минимальной солнечной активности (минимумом Дальтона), начавшемся примерно в 1796 году и окончившимся в 1820-м. В начале 19-го века на нашу планету поступало меньше солнечной энергии, чем ранее или позже. Недостаток солнечного тепла снизил среднегодовую температуру на поверхности Земли еще на 1—1,5º С.

Из-за малого количества тепловой энергии Солнца воды морей и океанов остыли примерно на 2º С, что полностью изменило привычный круговорот воды в природе и розу ветров на континентах Северного полушария. Также, по свидетельствам английских капитанов, у восточного побережья Гренландии появилось множество ледяных торосов, чего ранее никогда не было. Напрашивается вывод – в 1816 году (возможно даже раньше – в середине 1815-го) произошло отклонение тёплого океанского течения Гольфстрим, обогревающего Европу.

Активные вулканы, слабоактивное Солнце, а также охлаждение океанских и морских вод снизили температуру каждого месяца, каждого дня в 1816 году на 2,5—3º С. Казалось бы – ерунда, какие-то три градуса. Но в промышленно неразвитом человеческом обществе эти три «холодных» градуса вызвали ужасающую катастрофу глобального масштаба.

Европа. В 1816-м и двух последующих годах европейские страны, еще не оправившиеся после наполеоновских войн, стали худшим местом на Земле – на них обрушились холод, голод, эпидемии и острая нехватка топлива. Два года урожая не было вообще. В Англии, Германии и Франции, лихорадочно скупавших зерно по всему миру (главным образом – у Российской Империи), один за другим проходили голодные бунты. Толпы французов, немцев и англичан взламывали склады с зерном и выносили все запасы. Цены на зерно взлетели десятикратно. На фоне постоянных бунтов, массовых поджогов и грабежей власти Швейцарии ввели чрезвычайное положение и комендантский час в стране.

Летние месяцы вместо тепла принесли ураганы, бесконечные дожди и снежные метели. Крупные реки Австрии и Германии вышли из берегов и затопили значительные площади. Вспыхнула эпидемия тифа. За три года без лета только в Ирландии погибло свыше 100 тысяч человек. Стремление выжить – единственное, что двигало населением Западной Европы в 1816—1818 годы. Десятками тысяч граждане Англии, Ирландии, Шотландии, Франции и Голландии продавали имущество за бесценок, бросали все не распроданное и бежали за океан на американский континент.

Северная Америка. В марте 1816-го зима не закончилась, сыпал снег и стояли морозы. В апреле-мае Америку накрыли бесконечные дожди с градом, а в июне-июле – заморозки. Урожай кукурузы в северных штатах США безнадёжно погиб, попытки вырастить хоть какие-нибудь зерновые в Канаде оказались бесплодными. Газеты наперебой обещали голод, фермеры массово забивали скот. Канадские власти добровольно открыли зерновые склады для населения. Тысячи жителей американских северных земель потянулись на юг – к примеру, штат Вермонт практически обезлюдел.

Китай. Провинции страны, в особенности Юньнань, Хэйлунцзян, Аньхой и Цзянси, оказались под влиянием могучего циклона. Бесконечные дожди шли несколько недель подряд, а летними ночами рисовые поля сковывал мороз. Три года подряд каждое лето в Китае было совсем не летним – дожди и морозы, снег и град. В северных провинциях от голода и холода погибли буйволы. Страну, неспособную выращивать рис из-за внезапного сурового климата и наводнений в долине реки Янцзы, охватил голод.

Индия (в начале XIX века – колония Великобритании (Ост-Индская компания)). Территория страны, для которой летом обычны муссоны (ветра, дующие с океана) и проливные дожди, оказалась под влиянием жесточайшей засухи – муссонов не было. Три года подряд засуха в конце лета сменялась многонедельными ливнями. Резкая смена климата способствовала мутации холерного вибриона – в Бенгалии началась жесточайшая эпидемия холеры, охватившая половину Индии и быстро перемещавшаяся на север.

Россия (Российская Империя). Три разорительных и тяжелейших года для стран Европы, Северной Америки и Азии на территории России прошли удивительно мягко – ни власти, ни население страны попросту ничего не заметили. Даже наоборот, все три года – 1816-й, 1817-й и 1818-й – лето в России прошло гораздо лучше, чем в иные годы. Тёплая, умеренно сухая погода способствовала хорошим урожаям зерновых, наперебой закупаемым бедствующими государствами Европы и Северной Америки. Похолодание европейских морей наряду с возможной переменой направления течения Гольфстрим только улучшило климатические условия в России.

Однако отголосок событий трёх лет без лета все же коснулся России. В 1830—1831 годах по Российской Империи прокатились две волны эпидемии холеры, новый вид которой возник в 1816-м – в индийской Бенгалии. В Россию вернулись экспедиционные войска, несколько лет участвовавшие в азиатских войнах с персами и турками. Вместе с ними пришла холера, от которой за два года скончались (официальные данные) 197 069 граждан Российской Империи, а всего заболело 466 457 людей.

Источник: https://svagor.com/

Но больше всего пострадала Великая Татария, которая еще не оправилась после предыдущей катастрофы XVI века, когда миллионы её жителей были погребены под слоем грязи и воды, большая часть её территории превратилась в болота и пустыни. Последствия потери основной части населения уже не позволяла самой огромной стране за всю историю человечества сохранять себя и контролировать государство в прежних границах. Рассказать историю катастрофы, которая произошла, в указанный период было уже некому, а если сохранились какие-то сведения от татар, то, возможно, они были уничтожены, как и большинство библиотек и карт, которыми они пользовались. Нужно быть очень наивным человеком, чтобы считать, что Татары не пользовались картами, или у них не было письменности. Все-таки это была самая развитая цивилизация своего времени. Разрушительная для государства междоусобная война в период правления Тамерлана и Тохтамыша еще более усугубила жизнь народа, который пережил страшную трагедию.

Русские, намеренно или нет, стали проводниками перемен во всех регионах во многом так же, как и любая другая колониальная держава. Экономика Азиатской части постепенно перестраивалась, чтобы удовлетворить потребности России в сырье и новых рынках. Это потребовало строительства железных дорог: к 1888 году Закаспийская железная дорога достигла Самарканда. С 1899 по 1905 год была построена железная дорога Оренбург – Ташкент. Туркестанско-Сибирская железная дорога возникла позже, начатая незадолго до Первой мировой войны и завершилась лишь в 1930 году. В Ташкенте и Самарканде новые европейские пригороды были проложены вдали от обнесённых стенами родных городов, но, как и в случае с недавно созданным гарнизоном городам, таким островам европейской жизни требовались местные услуги и предметы снабжения. Русские также не полностью игнорировали благополучие своих новых подданных. Была предпринята попытка, поначалу без энтузиазма, положить конец работорговле коренных народов, были начаты ирригационные проекты и осторожно введено двуязычное начальное образование. Как и везде в колониальной Азии, работа российских учёных, изучающих литературу, историю и древности народов Центральной Азии, вызвала у небольшой по численности, но влиятельной элиты, получившей образование в России, особенно среди киргиз-кайсаков, ностальгическое осознание яркого прошлого, и чувство национальной или культурной идентичности.

Из основных этнических групп Средней Азии – узбеков, киргиз-кайсаков, туркмен, таджиков и киргизов – киргиз-кайсаки первыми отреагировали на влияние русской культуры. Их ранние контакты со своими новыми хозяевами в основном осуществлялись через посредников – казанских татар, которые, как это ни парадоксально, способствовали укреплению осознания киргиз-кайсаками принадлежности к большему мусульманскому мировому сообществу и их ощущения себя «нацией», а не беспорядок племён и кланов. Более того, через татар они подверглись действующей пантюркской и панисламской пропаганде. В 1870-х годах русские противостояли татарскому влиянию, основав двуязычные русско-киргиз-кайсакские школы, из которых выросла прозападная элита значительных различий.

Однако этот «диалог» между русскими и киргиз-кайсаками был обречён на провал политики правительства по расселению крестьян из европейской части России и Украины в казакской степи, где широкомасштабное сельскохозяйственное расселение могло быть осуществлено только путём сокращения площадей, пригодных для выпаса скота, за счёт скота кочевников и ограничивая их сезонные миграции. Еще в 1867—1868 годах северо-западная окраина казакстанской степи была ареной яростных протестов против присутствия колонистов, но только в последнее десятилетие столетия движение полностью развернулось с приходом более высоких слоёв населения. миллион крестьян, что привело к неизбежной экспроприации пастбищ киргиз-кайсаков и к жестокому конфликту между киргиз-кайсаками и захватчиками. В 1916 году, во время Первой мировой войны, киргиз-кайсаки, доведённые до отчаяния из-за потери своих земель и безжалостности администрации военного времени, подняли протест против указа о призыве нерусских подданных империи на принудительные работы. Восстание приняло характер народного, в ходе которого были убиты многие колонисты, а также многие киргиз-кайсаки и киргизы. Восстание было подавлено с величайшей жестокостью, и можно найти свидетельство того, что более 300 000 киргиз-кайсаков нашли убежище за китайской границей.

С падением царского правления прозападная киргиз-кайсакская элита сформировала партию «Алаш-Орда» как средство выражения своих стремлений к региональной автономии. Обнаружив во время Гражданской войны в России, что антикоммунистические «белые» непримиримо противостоят им.

Победители, захватившие огромную страну, позаботились вычеркнуть Великую Татарию из Истории. Но в последние годы растёт число искренне желающих докопаться до истины. Удивительное дело, вполне доступный источник, а именно книга Абулгачи-Баядур-Хана, игнорируется большинством историков. До сего дня не нашлось человека, который бы переложил на современный русский язык его произведение. При переводе с французского В. К. Тредиаковский, то ли в угоду цензуры, то ли по каким-либо другим соображениям, часто в своих примечаниях всячески пытается дискредитировать татар. Именно поэтому, были исключены некоторые примечания переводчика, но добавлены новые, надеюсь к месту. Часть глав серьёзно дополнена, особенно последняя глава первого тома, из других источников, включая те знания, которые нам оставил знаменитый Марко Поло после своего путешествия по Великой Татарии.

Ни до, ни после русской революции 1917 года националистические устремления мусульман Центральной Азии не были совместимы с интересами российского государства или европейского населения региона. Это было раз и навсегда продемонстрировано, когда войска Ташкентского Совета разгромили недолговечное мусульманское правительство, созданное в Коканде в январе 1918 года. Действительно, советские власти в Средней Азии считали местную интеллигенцию, даже самую «прогрессивную» из них, с живым и (с их точки зрения) оправданным опасением. В то же время существовала проблема активного сопротивления со стороны консервативных элементов, как антироссийских, так и антикоммунистических. Уничтожив Хивинское ханство в 1919 году и Бухарское в 1920 году, местные части Красной Армии оказались вовлечёнными в длительную борьбу с басмачами, партизанами, действовавшими в горах в восточной части бывшего Бухарского ханства. Лишь в 1925 году Красная Армия одержала верх.

После этого Центральная Азия все больше интегрировалась в советскую систему за счёт внедрения плановой экономики и улучшения коммуникаций, через коммунистические институциональные и идеологические рамки контроля, а для молодых мужчин – через обязательную службу в Красной Армии. Экономика региона стала еще более искажённой, чтобы удовлетворить потребности центральных плановиков. Традиционная религия, ценности и культура подавлялись, но в таких областях, как образование, здравоохранение и социальное обеспечение, жители Центральной Азии в определённой степени выиграли от своего принудительного участия в системе.

В конце концов, Советы разработали гениальную стратегию нейтрализации двух общих знаменателей, которые, скорее всего, объединят жителей Центральной Азии против продолжающегося контроля со стороны Москвы: исламской культуры и татарской этнической принадлежности. После длительного периода проб и ошибок их окончательным решением стало создание в регионе пяти советских социалистических республик: Казахской ССР (ныне Казахстан), в 1936 году Киргизская ССР, (ныне Кыргызстан) в 1936 г. Таджикский ССР (ныне Таджикистан) в 1929 г., Туркменская ССР. (ныне Туркменистан) в 1924 году, а Узбекская ССР (ныне Узбекистан) в 1924 году. План состоял в том, чтобы создать пять новых наций, отдельное развитие которых под пристальным наблюдением и твёрдой опекой Москвы предотвратило бы появление «туркестанской» национальной идентичности и таких сопутствующих идеологий, как пантюркизм или национализм в виде Исламизма. В какой-то мере эта этноинженерия отражала колониальные представления народов Средней Азии, восходящие к царским временам.

Таким образом, киргиз-кайсаки, поглощение которых Российской империей происходило постепенно с начала XVIII до начала XIX века, воспринимались как полностью отделённые от узбеков к югу от Сырдарьи, территории которых были аннексированы в середине XIX века, как говорящих на иранском языке, таджиков можно было чётко отличить от своих тюркоязычных соседей, в то время как восприятие русскими кочевых туркмен, которых они покорили в последние годы XIX века, отличало их от оседлых узбеков. Точно так же киргизы Иссык-Кульской области (которых русские в царские времена ошибочно называли «кара-киргизы», применяя название «киргизы» к киргиз-кайсакам) были объявлены отличными от своих соседей – киргиз-кайсаков (казахов с 1936 года).

Колониальный опыт и российские этнологические и антропологические исследования XIX века тогда, когда это было необходимо, использовались Советским Союзом для достижения самых разных идеологических целей. Неизбежно, что границы этих искусственных творений, созданных по воле Советского Союза, не отражали этнические и культурные модели Центральной Азии, и все пять республик содержали значительные меньшинства (в том числе иммигранты из европейской части России), что в условиях прихода независимости в 1991 году было чревато вероятностью будущих конфликтов. Чтобы обеспечить успех этого плана стабилизации Центральной Азии при советской власти, были разработаны школьные учебники, научные исследования и публикации, а также культурная политика в целом, чтобы подчеркнуть, с одной стороны, особый и уникальный опыт каждой республики, а с другой, во-вторых, непреходящие преимущества связи с Россией, которая парадоксальным образом требовала, чтобы царские завоевания и их последствия были преподнесены в качестве огромного блага для жителей Центральной Азии. Большое значение придавалось языковой политике, прилагались энергичные усилия, чтобы подчеркнуть языковые различия между различными тюркскими языками, на которых говорят в республиках, что является явным свидетельством намерения разделять и властвовать.

В течение последних двух десятилетий советской истории удалённость и экономическая отсталость Центральной Азии означали, что этот регион менее сильно ощущал на себе ветры перемен, которые начали дуть через метрополию России, Украины или прибалтийских республик, хотя с 1979 года советская интервенция в соседний Афганистан произвела волновые эффекты через границу. Историки, однако, могут сделать вывод, что наиболее значимыми аспектами истории Средней Азии при Советском Союзе была степень, в которой ее народам удавалось сохранять свое традиционное культурное наследие в самых непростых и сложных обстоятельствах.

Теперь, когда все пять Советских Республик являются независимыми суверенными государствами, их будущие судьбы будут иметь не только региональное значение. Центральная Азия больше не будет заводью, которой она стала, когда эпоха морских открытий в Европе положила конец многовековой трансконтинентальной торговле караванами. Как будут в дальнейшем развиваться неожиданно получившие независимость республики покажет время. При этом надо иметь в виду, что не все население республик было за отделение от Советского Союза.

Перевод Родословной истории о татарах, Абулгачи-Баядур-хана, на современный русский язык – цель этой книги с дополнением её событиями, которые произошли, после смерти Абулгачи. За основу взято репринтное издание, перевода В. К. Тредиаковского с французского на старорусский, книга – репринт оригинального издания (издательство «При Императорской Академии наук», 1768 год). Издание на русском языке исторического труда Абулгачи-Баядур-хана (хана Баядура Абу-л-Гази) (1603—1664) «Родословная история о татарах», написанного им в 1660—1663 годах. В 1734 году Российская Академия наук поручила известному литератору Василию Кирилловичу Тредиаковскому (1703—1769) перевести эту книгу на русский язык. Хотя перевод был им закончен в 1737 году, печатание книги задержалось на много лет. В 1745 году рукопись была передана историографу Герарду Фиридриху Миллеру (1705—1783) для «исправления» и «изъяснения» некоторых «известий», а также для составления примечаний на основании материалов, собранных им в Сибири. В 1765 году состоялось решение о напечатании перевода Тредиаковского тиражом 600 экземпляров при условии, что им будут исправлены имена собственные. Затем было принято решение об увеличении тиража, и в 1768 году книга была выпущена в свет тиражом 1 512 экземпляров. Причём, оба не лучшим образом знали и тот и другой языки, но мы можем быть благодарны Тредиаковскому за книгу, которая все же дошла до наших времён. Конечно, карты, которые были приложены к изданию, были серьёзно изменены и сфальсифицированы, но они еще многое сохранили, в сравнении с более поздними картами, иначе цензура бы просто не пропустила их. Мне пришлось добавить карту Азии 1684 года и ряд других карт только для того, чтобы показать, что по край мере в Париже точно знали о существовании Великой Татарии и в самом конце 17 века, так же, как и в начале 19 века она еще сохранялась, но уже в меньших границах. Все мои дополнения я старался брать из самых надёжных источников, дошедших до нашего времени. От себя можно добавить, что Фридрих Миллер – один из трёх главных фальсификаторов истории Руси (России), тем не менее книгу напечатали, какие «исправления» были сделаны мы можем только догадываться. Насколько было возможно, часть сведений были заново откорректированы и дополнены, на основе книг восточных авторов. (РД).