Полная версия

Расскажите о себе. Рассказы

Я почему-то знаю латынь. И еще несколько языков, но не помню, как они называются. Мама говорит, что это чудо. Она ошибается. Доктор считает, что это симптом. Чудо – это что-то другое. То, чего нет.

У собаки были тряпочные уши и черничный нос, торфяная вода карих глаз, всегда грустных. Не существовало ничего вкуснее запаха собачьей шеи, в которую Надя ночами утыкалась лицом. Полтора года приютский щенок преуспевал в бытовом терроризме, уничтожая все, что только мог. Обглоданные ножки стульев, разбитые наличники и оторванные обои, которые пес со сладострастным упоением распускал на тоненькие завитушные полоски – все это стало неотъемлемой частью интерьера. Не помогали ни кинологи, ни всевозможные воспитательные ухищрения матерых собаководов.

Вся Надина жизнь была посвящена собаке. Куплена машина и получены права – все для того, чтобы возить зверя на дачу, выбираться в лес, в поле. Пес сожрал и машину: содрал обивку с подголовников, расцарапал двери. Шутя, Надя называла его Шредер. Но внезапно он заболел, оказался под капельницами в лучшей клинике города. Все говорили, что здесь специалисты, которым можно доверить бессловесных. Но собаку замучили лишними процедурами и операциями, ничего не меняющими, а только оттягивающими неизбежный финал. Каждый раз, когда Надя навещала пса, душа трещала от жалости, бессилия и ненависти к ветеринарам: «Это, наверное, врачи, которых из Медицинского выперли. Недоучки и двоечники».

Сначала был месяц вялотекущего лечения. Затем потянулись мучительные пять суток после операции, наполненных тревогой, чувством вины, прерывистыми вдохами. Теперь дважды в день Надя ездила в клинику, чтобы попытаться покормить, погулять, если состояние собаки позволяет. Врачи выводили на свидания пса, плоского, словно велосипед – никаких круглых боков. О когда-то блестящей шерсти ничего не напоминало – проплешины подбритых для капельниц лап, трясущихся от напряжения, исчерчены запекшимися порезами. Шредер шатался, и радости от встречи с хозяйкой хватало на несколько махов хвостом. Собака ложилась на кафельный пол и тяжело дышала, высунув трепетный, беззащитный язык. Надя садилась с ним рядом и гладила по голове дрожащими пальцами, боясь задеть зонд, торчащий из носа. Больные люди воспринимались ею спокойнее, чем больные животные. Возможно потому, что человек привык к тому, что звери всегда сильные и здоровые. Другие просто отфильтровываются естественным отбором. Надя все чаще задумывалась о несправедливости этого отбора и о том, что, если бы в ее власти было обменять благополучие всех ее знакомых и родственников на выздоровление собаки, она бы, не колеблясь, это сделала. Про свое и говорить нечего. Увы, здоровьем не поделиться.

Время шло, превращая время в день сурка. На работе Надя взяла отпуск, если бы не дали, то уволилась бы: «Я работаю, чтобы у моей собаки была лучшая жизнь». Теперь абсолютно каждый Надин день подчинялся расписанию процедур в ветеринарной клинике. Ничего на фоне собачьей беды ее не интересовало. Кризисы, карантины, войны – все это казалось чем-то беспредельно далеким и не имеющим смысла. Настоящие боль и страх – они здесь, под этой любимой, залатанной хирургической ниткой, кожицей с воткнутым в вену катетером.

Время шло, а улучшений не было. Нужно было принимать решение, но любую мысль о нем голова выдавливала, как выдавливает вода воздушный пузырь. Лишь бы жил, а там придумаем что-нибудь, выкарабкаемся, выходим, починим. Надя, как утопающий, из последних сил хваталась за призрачную возможность нормальной жизни. Следовала дурацкому, наивному убеждению в хорошем конце, которого быть не может: «Верую, ибо абсурдно». Выучила на латыни попавшуюся где-то фразу-заклинание: «Credo quia absurdum est». Заставляла себя надеяться. Чтобы было как раньше: с прогулками вдоль залива, с разговорами с собачниками, с покупкой игрушек и вкусняшек, с выездами на природу. И пускай, как раньше, разносит квартиру. Кто в ней бывает?! И есть ли кто-то, чем мнением стоило бы дорожить? Всю сознательную жизнь одна. Ладно бы ещё работой горела, так нет, утомленно чадила, ни себя, ни других не радуя. Перекладывала бумажки, писала шаблонные письма, раздавала бессмысленные поручения паре коллег, просиживающих штаны на нижней ступени карьерной лестницы. Хождение в офис воспринималось как физиологический процесс, который почему-то нельзя отменить. Но можно перенести или пропустить.

Вместо семьи – собака. Ни родителей, ни детей, личная жизнь по случаю. Раньше на что-то надеялась, пыталась вить гнездо. Как в сказке, трижды начинала. Но первая любовь опожарила и сгорела в юности, вторая раскололась из-за обоюдного непонимания, третья сама по себе иссохла. Мужа не было. Так, временные сожители. И слово-то какое мерзкое, протокольное – сожитель.

Нет уж, все правильно. Лучше собака. Безусловная любовь. Абсолютная. Никто и никогда так не любил, как собака. Даже родители. Те всегда любят в ребенке себя, надеются увидеть в нем свою лучшую версию. И потом предъявляют счет за все промахи, за то, что не оправдал ожиданий. Бывает, наверное, и по-другому, но в жизни ничего подобного не встречалось. А собака была воплощением настоящей любви. И сейчас это сокровище истаивало на глазах. Как во сне о дорогом человеке, которого обнимаешь изо всех сил, надеясь удержать, а потом просыпаешься, обминая скомканное и зарёванное одеяло. Собака умирала, и Надя не понимала, что можно сделать, чтобы это остановить. И не к кому было обратиться за помощью, некому было даже поплакаться, потому что наперед известны все реплики: «Лучше бы ребенка родила. Глупо так переживать из-за животного». Кто никогда не терял собаку, тот не поймет.

Надя уложила в сумку контейнеры с ненужной едой, которую каждый раз возвращали назад не тронутой: «не ест». Надела солнцезащитные очки, чтобы не показывать глаз, за очередную ночь нарёванных и уставших от чтения медицинских статей в интернете, и закрыла за собой дверь, как закрывают крышку гроба. Всё. Конец.

В метро час пик. Ухнуло в ушах тоннельным гулом. Люди набивались в вагон, застывая в самых причудливых позах. Надя смотрела на свое вывернутое запястье и бамбуковые пальцы, вцепившиеся в поручень. Переживания изглодали ее немногим меньше, чем болезнь собаку. По манжете толстовки ползла божья коровка. Надя кое-как высвободила вторую руку и прислонила трап указательного пальца к насекомышу. Коровка забралась и была поймана в кулак. Надя еле-еле удерживала равновесие. Губы сами проговаривали:

«Дура! Как ты сюда попала? Угораздило же оказаться в метро! Что мне с тобой делать, как я тебя довезу до улицы? Оставлять нельзя: либо затопчут, либо с голода сдохнешь». Надя приоткрыла кулачок: божья коровка была красивая, открыточная, будто из теплого, летнего детства, из сказки со счастливым концом. Надя шире и увереннее расставила ноги, напряглась каждой мышцей, чтобы не потерять равновесие, и отпустила поручень. Разжала кулак, чтобы проверить, не сдавила ли ненароком насекомое. Нет, порядок. Все хорошо. Ходит по пяточку ладони, перелезает через борозды линий судьбы, сердца, жизни… Кулак снова сомкнулся, став надежной темницей. Впервые отодвинулась страшная мысль о собаке. Сердце Нади бешено билось. Не потерять, не раздавить, довезти до улицы, выпустить на волю, дать шанс. Спасти. Весь мир собрался в одной маленькой красно-черной капле в руке. Надя качнулась в такт остановившемуся поезду, в последний момент поймала равновесие. Чудом не грохнулась. Близко стоящие пассажиры косились на нее из-за экранов смартфонов, а она, не замечая недоуменных взглядов, в замке ладоней везла живое, казавшееся в этот момент самым важным и дорогим. Подносила поближе к лицу, приоткрывала темницу, легонько дула внутрь, давала воздуху пробраться к жуку. Он то и дело выбирался наружу, пытался спрятаться в рукав, но каждый раз излавливался и возвращался обратно. Как сумасшедшая, Надя подносила сложенные замком пальцы к лицу, рассматривала божью коровку, уговаривала ее потерпеть.

Наконец двери распахнулись на нужной станции. Надя, предчувствуя долгожданный финиш, взошла на эскалатор: «Еще чуть-чуть, пара минут и ты улетишь, сбежишь из этого подземного царства. И настанет будущее, продолжение жизни».

Надя приоткрыла замок, но ничего не увидела внутри. Только что-то мелькнуло из-под руки и скрылось между ступеней эскалатора. Она с ужасом уставилась на свои пустые ладони, напряжено рассматривала руки, переворачивая их то одной, то другой стороной вверх. Согнувшись пополам, сощурившись, вглядывалась в зубья ступеней, вот-вот готовых пережевать все живое, что попадет между ними. Подбородок сморщило судорогой. Как будто не букашка потерялась, но смысл всей бестолковой жизни, в которой не было ничего и никого, кроме собаки. Собаки, которую, надо было признать, единственным разумным вариантом было перестать мучить и усыпить.

Надя смотрела под ноги, на ступени, однообразно, одна за другой, бесследно исчезающие. Уже на выходе с эскалатора она подняла глаза и прямо перед собой, на широкой мужской спине, увидела свою пассажирку. Божья коровка выезжала из тьмы на свет.

Надя протянула руку, но вовремя спохватилась, одернула себя и, сбросив с ресниц ядовито-соленое, пошла следом за мужчиной.

Нужно было убедиться, что все получилось.

Солнце ударялось о двери метро. На улице разливался июнь.

Надя посмотрела вслед уезжающей божьей коровке, затем зажмурилась, вытягивая из скрипучей пасти памяти старое, пыльное:

Божья коровка,

Улети на небо,

Принеси нам хлеба Черного и белого

Но только не горелого.

В этот момент божья коровка взлетела ввысь.

Аксолотль

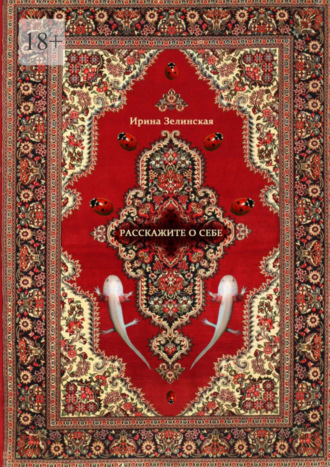

4. Хотела бы быть взрослой. Я бы все делала без мамы, все сама. Ходила бы в магазин, гуляла по городу, покупала шоколад, мороженное и старые ковры с мордами. Хотя нет. Их я бы спасала. Люди часто выбрасывают ковры, я натащила бы их с помоек. Перерисовывала бы все эти узоры, собирала бы бестиарий. Множество ощеренных пастей поселилось бы в моих альбомах. Еще я перестала бы ходить к врачам.

В детстве казалось, что быть взрослым хорошо. Потом, что плохо. Теперь – невозможно.

С момента окончания школы почти ничего в облике Егора не изменилось. Все те же клетчатые рубашки, узкие джинсы, борода, лелеемая словно косы Самсона, иногда, по случаю расставания с очередной пассией, выкрашиваемые в противоестественный цвет волосы. На досуг – концерты в мелких клубах, треп с баристами во всех кафешках города, артхаусное кино и полузакрытые выставки. Город трещит от количества друзей, знакомых накопилось столько, что память телефона лопается, а своя давно отключена.

В трехкомнатной квартире на окраине Веселого поселка бурлило сюрреалистическое варево. Дом Егора напоминал сквот, где двери почти не закрывались. Сквозь кальянный дым проплывали в неглиже татуированные девицы, курили запрещенное музыканты и фотографы, тренькали на варганах и растирали в порошок мухоморную труху психонавты. Щелкали затворы зеркалок, нацеленных на все, что только возможно. Вся эта сумасшедшая солянка разбавлялась регулярно притаскиваемыми с улицы котами, которых Егор именовал «Котик 1», «Котик 2» и так в разное время до пяти хвостатых приживальцев. На каждого Егор заводил по аккаунту в Инстаграмме2 – котики собирали лайков не меньше, чем голые девицы. А еще в квартире жила ее хозяйка – мама Егора.

Мама была человеком, о существовании которого будто не помнили. Она вела отдельное хозяйство, почти все время проводила на работе. Иногда, после очередного удачного на барыш проекта Егор отправлял ее в Турцию или в Египет. Но и, находясь дома, мама не мешала – научилась не замечать происходящего. С голыми девицами она жила в разных мирах, даже если они одновременно находились на одной кухне; как параллельные прямые в Евклидовом пространстве, их жизни не пересекались. Проходную комнату Егор отремонтировал и оборудовал под домашнюю фотостудию, две другие, расположенные в разных концах квартиры, были поделены между ним и мамой. Ее все устраивало. Сын жив, здоров, сыт и даже «на глазах». Ну и что, что таскает к себе худющих баб в цветастых татуировках! Зато зарабатывает. Не то, что другие. Вот хоть бы и его друзья-бездельники.

Из всей разношерстной и творческой компании фотографов, музыкантов и поэтов Егору единственному повезло приспособиться к реальности. Затвором фотокамеры он научился зарабатывать на жизнь. А при случае и вытаскивать из финансового тупика особенно увлекающихся товарищей. Друзья Егора были по большей части безработными, праздно слоняющимися эстетами, не находящими места в социуме. Перспектива выстраивания карьеры и создания семьи вызывала у них панику, путала мысли и иногда приводила к странным бизнес-прожектам. Например, на двоих купить в кредит велосипед, чтобы работать курьерами. Велосипед был куплен, вожделенная должность получена, но уже через пару недель транспорт угнали. И пришлось опускаться до микрозаймов, а затем гитарист отправился на музыкальное производство, а поэт стал продавцом в церковной лавке. За первого Егор спустя год вносил залог, после привлечения по статье шесть-девять, а за второго – после выхода на несанкционированный митинг. Так и жили, борясь с реальностью по мере возможностей.

Последняя зазноба, обосновавшаяся на Егоровом матрасе, привезла в его квартиру не только пару чемоданов с тряпками и книгами, но и небольшой аквариум с аксолотлем. Амфибия казалась потешной. Всегда улыбалась, иногда по-собачьи отряхивала рога-жабры. Егор периодически зависал у стекла, с детским любопытством наблюдая за Идунн. Аксолотля, не сумев определить пол, нарекли по имени богини вечной молодости. Звучит по-мужски, а имя женское. Удобно.

Егор считал, что моногамия – атавизм. Так и говорил, значительно поправляя очки с нулевыми линзами. «Ости», «измы», «амии», «ации», сленг и английские заимствования надежно поддерживали самооценку на достаточном уровне. За плечами, как страшное, темное прошлое маячили несколько лет в техникуме «Автосервис». Туда после девятого класса по великому блату Егора запихнула мама. «Если профессию не получишь, станешь таким же неудачником как твой отец», – эта первая угроза не производила на сына никакого действия и наборматывалась мамой все Егорово детство и раннюю юность. Отца Егор никогда не видел и мало что о нем знал. А вот вторая угроза заставляла сжимать зубы и каждое утро качать «банки», чтобы внешний вид становился поводом для одногруппников как можно реже цепляться. Второй постулат острастки гласил: «Если профессию не получишь, квартиру отпишу Зуеву». Эти два матушкины «Если…» были фундаментом отношений между Егором и родительницей. Нет, радовать троюродного брата квартирой Егор не собирался и ходил на пары. Но вместо того, чтобы писать конспекты на скучных лекциях, он читал Борхеса и Пелевина. Лексикой и мыслями, не всегда понятными студентам техникума, Егор, словно ширмой, укрывался от общения с будущим пролетариатом. Чудом, блатом и матушкиным благословением получил профессию – наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования – и сбежал оттуда в жизнь арт-салонов, фотостудий, кластеров и лофтов. Все, что было связано со станками, автомобилями и прочим шарикоподшипниковым сознанием, как выражался Егор, вызывало в нем стойкую неприязнь и полное отторжение.

«Моногамия – атавизм». И в подтверждение этой мысли в соседней с зазнобой комнате появлялась очередная заезжая подруга из Минска или Калуги. Зазнобы терпели конкуренцию и смирялись. Или же уходили, освобождая матрас для следующей. Последняя, хозяйка аксолотля, задержалась. Девушка, в отличие от большинства своих предшественниц, не претендовала на роль второй половины, периодически пропадала на несколько суток, и даже сумела найти общий язык с мамой Егора.

Аквариум с аксолотлем притягивал внимание всех обитателей квартиры. Сам Егор мог подолгу рассматривать почти человеческие пальцы с крохотными коготками цвета зародыша и неподвижный хвост.

– Твоя амфибия сильно смахивает на Беззубика из «Приручить дракона».

– Что? – девушка оторвалась от чтения. Надменный излом брови пополз вверх.

– Мульт такой был. Ты что, не помнишь?

– Я мультфильмы не смотрю с детского сада.

Егор растерянно почесал в бороде и пристыженно замолк. Девушка терпеливо объясняла:

– Аксолотль – это неотеническая личинка амбистомы. Фишка в том, что он достигает половой зрелости и становится способным к размножению, не превратившись во взрослую форму, без метаморфоз. Между прочим, он занесен в Красную книгу и в дикой природе стремительно вымирает.

– Как же он вымирает, если размножается?

– Мозгов у него еще нет, поэтому и вымирает. А чтобы размножаться мозги не нужны.

Коралловые рога время от времени шевелились. Вечная улыбка вселяла неоправданный задорный оптимизм: «Привет, мир! Давай симпатизировать друг другу!» И Егор, по мере возможности, симпатизировал. Не переставал удивляться: находил новые песни, доводящие до мурашек, выискивал фильмы, которые хотелось обсуждать, расширял границы сознания. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем чувством, которое он испытал, когда однажды ночью хозяйка аксолотля, взбудораженная текилой, оголила перед Егором бедро и продемонстрировала татуировку с профилем возлюбленного.

– Ого! Вот это поворот! Не думал, что культ меня достигнет таких высот.

– Это мой тебе подарок по случаю… А еще я беременна.

С Егора слетел хмель. Чувство собственной важности пошло трещинами. Паника задушила. Нет, было бы лучше, если бы она сообщила ему, что они больны СПИДом или гепатитом С.

Синие глаза выжидающе смотрели на Егора, а он молчал. Пауза неприятно затянулась.

– Ладно. Я устала. Спать.

Скомканное платье упало за монитор, щелкнул выключатель, и девушка юркнула под одеяло. Егор ушел спать в соседнюю комнату, туда, где среди осветительных приборов ночевала пара заезжих московских друзей. Нужно было стереть сиюминутный кошмар текилой и беседами об искусстве.

Егор боялся возвращаться к разговору о ребенке. Надеялся, что спьяну брякнуло, что с пассией приключился внезапный приступ разгула фантазии. Да и зазноба будто бы не стремилась продолжать эту тему. Только смотрела на Егора будто сквозь, чуть-чуть свысока, с едва скрываемым презрением ощупывала его глазами, когда думала, что он не видит и не чувствует ее взгляда:

– Аксолотль должен быть твоим тотемным животным: вечное детство плюс усиленная способность к размножению.

– В смысле?

– Да так, ничего.

Потом Егор стал избегать хозяйку амфибии, предпочитал оставаться у друзей, до утра просиживал в клубах, а как-то придя домой получил вопрос от мамы: «Когда она вещи-то заберет?»

Оказалось, что девушка съехала, оставила чемоданы и аквариум. Почти ничего не забрала. Егору стало легко и в то же время муторошно. Позвонил общим знакомым, спросил, не видели ли, не в курсе ли, где его бывшая? Оказалось, что все в порядке, сняла комнату в центре, дописывала диплом (какой диплом? Егор даже не догадывался, что она где-то учится). Но теперь это уже не имело значения. Баба с возу.

Место на матрасе недолго было вакантным. Только девушки сменяли друг друга стремительнее, чем обычно. Раз в день Егор подходил к аквариуму понаблюдать за аксолотлем. Иногда накатывали лирические воспоминания о хозяйке амфибии, но быстро отступали. Выходить с ней на связь было как-то болезненно. Тем более, что и повода—то не было. Егор отважился на эксперимент: было решено добиться метаморфозы аксолотля. Переставил аквариум, уменьшил температуру, понизил уровень воды. Несколько недель наблюдал за амфибией, но не заметил никаких результатов. Детство продолжалось. Тогда Егор стал добавлять в пищу Идунн гормон тирозин, как советовал всезнающий Гугл. Думал, что, когда амфибия изменится, появится повод позвонить ее хозяйке, напомнить про себя, намекнуть, что аксолотль действительно его тотемное животное: Егор тоже изменился за это время. Стал больше зарабатывать, открыл свою фотостудию. Начали появляться регулярные заказы. Нужно было доказать барышне, что он может перестать быть частью выстроенного им же паноптикума, что он успешнее и целеустремлённее своего окружения.

Однажды, когда Егор разглядывал амфибию, надеясь заметить какие-то изменения, мама спросила:

– Что ты там все высматриваешь?

– Пытаюсь заставить его повзрослеть. Гормоны уже добавлять начал, а результата нет.

– И хорошо, что нет. Живет себе спокойно, и ладно. Не понимаю только, зачем он тебе вообще нужен. Отдал бы кому-нибудь.

Как-то вечером, вернувшись домой, Егор увидел, как мама, бормоча что-то под нос, убирала осколки аквариума, тряпкой сгоняла воду по паркету.

– Мам, что случилось? Где Идунн?

– Коты твои полку на аквариум уронили. Все вдребезги. Всю прихожую залило. Щас соседи снизу прибегут. Помогай убирать!

– Идунн где?

– Вон, у тебя там, коты доедают.

Егор стоял на пороге комнаты и смотрел, как Котик-2, склонив голову набок, прищуриваясь, дожевывал что-то напоминающее хвост аксолотля, двое других выжидающе наблюдали за трапезой, все еще на что-то рассчитывая. Егор достал телефон и набрал сообщение: «Знаешь, ты права. Аксолотли действительно стремительно вымирают». Отправлять его он не стал.

Смерть

5. Доктор просил, как можно дольше не спрягать глаголы. Боюсь, у меня может не получиться. Еще просил рассказать о себе что-нибудь важное, но не сказал, что именно. Не дал мне план. Ничего не выйдет. «Чтобы ты хотела сказать?» – спросил доктор.

Не знаю. Я бы предпочла молчать. Но если очень нужно, то, наверное, это:

«Я совершенно не разбираюсь в ваших играх и не понимаю правил. Во мне нарастает тревога. Можно я не буду в этом участвовать?» Vereor, verĭtus sum, verēri. Я боюсь. Глагол «бояться» относится к отложительным. Это те, которые всегда только в страдательном залоге. Всегда только в страдательном.

И снова Людочка решила умереть. Она и сама не знала, в который раз оказывалась готова к этому. Суицидомания была вечной спутницей. Дети во дворе не приняли в игру – рассядусь посередине дороги, пусть машина меня раздавит. Учительница не любит и несправедливо занижает оценки – наглотаюсь таблеток и больше никогда не приду в вашу школу. Молодой человек проявил невнимание, забыл поздравить с Днём рождения – это пережить совершенно невозможно, вскрою вены, пускай потом мучается и отшкрябывает кафель от кровищи. Людочке выписывали антидепрессанты, все детство и юность родители таскали ее по кабинетам психологов и психиатров. Будучи студенткой, она стала завсегдатаем клиники неврозов и, само собой, была знакома со всем персоналом районного психоневрологического диспансера. «Людочкины суициды» обсуждались родителями и врачами, словно «Людочкины прыщи»; по-настоящему они не пугали, к ним привыкли, с ними смирились как с досадным изъяном, ставшим обязательной частью натуры. Это было особенно унизительно, поскольку Людочка каждый божий раз действительно собиралась умереть, а всегдашнее безответственное выживание казалось окружающим криком о помощи: «Покажите мне, что жизнь стоит того, чтобы я тут с вами и дальше мучилась! Услышьте меня!» Нет, Людочка никого не запугивала, не шантажировала, не привлекала к себе внимание, ну, может только самую чуточку. Многочисленные попытки суицида ни разу не увенчались успехом только из-за непутевости. Людочка ничего в своей жизни не могла сделать «по-человечески». Родители всегда так ей и говорили: «ничего по-человечески сделать не можешь». И только когда проваливалась очередная попытка самоубийства, они не упрекали дочь, а говорили, что «бог отвёл». И шли молиться в церковь. Людочку такие двойные стандарты раздражали. Доверия к родителям она не испытывала.

Себе Людочка тоже не доверяла. Если она пыталась все контролировать, то это приводило к печальным последствиям. Часами не могла выйти из дома, только потому, что постоянно возвращалась проверить, выключила ли плиту, свет, воду, не забыла ли ключи, деньги, документы, не перепутала ли время и день… Боялась опоздать и всегда опаздывала из-за сомнений, роящихся в голове. Тревога изматывала и раздражала.

Людочка, конечно, умела не только обижаться и подозревать. Бывали в ее жизни и радость, и эйфория, и любопытство. Но не долго, потому что жизнь подсовывала ей одно разочарование за другим и была к ней исключительно несправедлива. В цветастой обёртке Людочка неизменно получала неблагодарность, пренебрежение и досадные сюрпризы. И вот снова накопилось. Начальство не ценит, личная жизнь закончилась полгода назад и новой на горизонте не видно, у родителей к ней остались только претензии и жалость. Да и самой себя тоже любить не за что, даже от имени своего воротит. Вместо этикеточного «Людмила» ещё со школы приклеилось «Люда-ублюда» – не отдерешь. Без уменьшительно-ласкательного суффикса и произносить-то противно. А с суффиксом – сплошная ирония. Депрессия оказалась чернее и глубже обычной, той, на фоне которой возникали стремления к смерти. Родители, заподозрив неладное, уговорили снова полежать в клинике неврозов. Людочка сопротивляться не стала. Сил не было.