Полная версия

И мой сурок

Книга для семейного чтения

Об авторе

Вячеслав КАРПЕНКО. Родился в 1938 году в Харькове, эвакуирован, рос и заканчивал школу на Урале (г. Озёрск). Работал в геологических экспедициях на Севере. Учился в Ленинграде (С.-Петербург) в мореходном училище и университете.

Окончил Высшие литературные курсы в Москве.

Служил в ВМС. Ходил в море в Мурманске и Калининграде кочегаром, матросом, механиком. Работал в газете «Калининградский комсомолец», где был ответственным секретарем в то время, когда журналисты газеты возглавили борьбу за сохранение Королевского замка Кёнигсберга. Был вынужден уехать в Алма-Ату, где работал в газетах, журналах («Новый фильм» и «Простор»), на несколько лет уходил в кочегары на высокогорной космостанции ФИАНа, пять лет служил егерем в горах Тянь-Шаня. Через тридцать лет вернулся в Калининград с «Другим театром», в котором был зав. литературной частью.

Вячеслав Карпенко – русский писатель, известный в России и многих сопредельных странах. Он автор пятнадцати книг: романа, повестей, рассказов и сказок, изданных в Казахстане, Калининграде, Москве. Активный общественный деятель и пропагандист русского языка и культуры. Его встречи с читателями в библиотеках, школах, клубах находят большой отклик у слушателей. Лауреат многих литературных премий и наград.

Вячеслав Карпенко – художник слова исключительного дарования, его книги высоко оценены читателями, критикой, многими известными в России литераторами.

С 2002 года по настоящее время Вячеслав Михайлович Карпенко является председателем Калининградского ПЕН-центра.

Член Союза журналистов (1965 г.), Союза писателей СССР (1984 г.), Русского ПЕН-клуба, Союза российских писателей, Международной Федерации русскоязычных писателей (МФРП), решением правления которой В. Карпенко удостоен звания «Мастер словесности» и отмечен орденом «Культурное наследие».

Предисловие

В дни моей молодости мы не ездили к басурманам нежиться на средиземноморских пляжах, пить «дайкири», приставать к девушкам и трястись на танцплощадках по вечерам. Мы ездили в противоположном направлении, на восток, в Среднюю Азию и Сибирь, работали кем придётся, зашибали копейку, поскольку тогда в Центральной России было гораздо меньше возможностей зарабатывать на «чёрном пиаре» и воровать.

Оттого у писателя Вячеслава Карпенко, человека пожившего и тёртого, есть о чём рассказать читателю даже критических, то есть безалаберных возрастов. Да ещё и хорошим русским языком, забываемым по нынешним временам.

Как и многие творцы старшего поколения, он объездил полстраны, сменил десяток профессий, и в результате родилась, в частности, эта чудесная книга, полная тонких наблюдений над природой и человеком, населённая колоритными персонажами, которые имеют представление о предназначении человека и, в отличие от нынешних, знают, чего хотят. (Об автомобилях, загородных коттеджах, банковских счетах разговора нет). То-то любопытно будет неискушенному читателю узнать из этой книги, что существуют иные ориентиры, другие ценности, которые куда выше лакированного железа и силикатного кирпича.

В том-то всё и дело, что у сравнительно «старичья» и молодого поколения, живущих в скучной и довольно опасной стране, эта книга вызовет живую симпатию, что она повествует о жизни, ныне уже забытой и непонятной, как ритуалы зулусов или древняя каббала. Между тем в этой жизни было много хорошего, прочного, того, что в здоровом обществе передаётся из поколения в поколение и позволяет ему держаться, во всяком случае, на плаву.

С другой стороны, в книге Вячеслава Карпенко читатель найдёт массу интереснейших сведений из жизни природы в разных её проявлениях: от переменчивости погоды в казахских степях до фантастического путешествия морской свинки, пожелавшей выяснить, почему она состоит в звании именно морской свинки, а не свинки как таковой. При этом наш автор так внимательно и любовно живописует каждую былинку, каждую птичку, что нечувствительно приобщает читателя к тем сферам жизни, где (если не считать плотоядения) всё суть гармония и покой.

В этом смысле Вячеслав Карпенко – прямой продолжатель традиции наших замечательных естествоиспытателей от литературы, Михаила Пришвина и Виталия Бианки, которые дотошно исследовали живой мир средствами художественного слова и поставили своё дело на небывалую высоту. В сущности, такой литературы нет больше нигде в мире (Фабра с его инсектами с расчёт не берём), и оттого особенно обидно за нынешнего читателя, который до того опустился, что его занимает исключительно чепуха.

Видимо, поэтому в подзаголовке этого сочинения значится: «Книга для семейного чтения», – то есть чтения неторопливого, вдумчивого, может быть даже вслух, при свете оранжевого абажура, чтения, рассчитанного на понимание взрослых, юных, отроков и детей. Ибо ничто так не воспитывает человечное в человеке, как добрая книга о «братьях наших меньших», и ничто так не тешит «старичьё», как путешествие в прошлое и приятные воспоминания о былом.

Вячеслав Пьецух,

Писатель, лауреат премии «Триумф»

И мой сурок со мною…

…Я нажимаю кнопку звонка, и в ответ за дверью квартиры моего друга слышен резкий, почти птичий, ни с чем не сравнимый молодецкий посвист. Свист этот вырывается из стен, летит за окна, заставляет прохожих недоумевающе оглянуться, будит какие-то далёкие, грустно-тревожные чувства, зовёт в облитые солнцем, уходящие вдаль поля и холмы. Не в далёкие саванны и пампасы – в свои, рядом, выйди и присмотрись: поля и холмы, в которых бьётся жизнь, в которых каждый раз миг открывается – чудом. Если сумеешь добиться доверия этой жизни.

Я знаю, что там, за дверью, стоит на задних лапах круглоголовый приземистый толстяк, чем-то напоминающий крошечного медвежонка. Ласковый и доверчивый толстяк в рыжеватой шелковистой шубе, он умеет смешно танцевать, покачиваясь с боку на бок и прижимая к груди кулачки. Он любит печенье и яблоки, но ещё больше любит, когда с ним возятся, когда ему улыбаются и затевают с ним игру. Улыбку он чувствует даже в голосе. Его круглые чёрные глазки дружелюбно блестят, он урчит и заваливается на спину – золотистый и ленивый, ласковый и любопытный сурок. Чужой городу и этим каменным стенам с обоями, которые он поначалу обрывал, чужой и всё же такой доверчивый, такой открытый доброте…

И ещё я знаю, что если провести пальцем по его короткой шее, можно нащупать словно навечно надетый ошейник: шрам от проволочной петли, которая была поставлена пацаном-подпаском ещё осенью, когда до рождения сурчонка оставалось больше полугода. Оставлена и забыта, потому что сурки уже залегли на зиму спать. И не шевельнулась в том мальчишке память о куске проволоки, оставленном у норы, даже когда он зимой переживал за Лесси, спасающей звериных детёнышей. Это так легко и ненакладно: быть добрым издалека… Настоящее же уважение к жизни требует и заботы, и терпения, и – жертвы, да. Того мальчишку у телевизора никто не научил такому уважению, никто не сумел вовремя показать взаимосвязанности любой жизни с его собственной. Не научить, не открыть – так просто и незаметно можно оставить почву для семени злого. И может статься, мальчишка этот уже получил иной «урок», уже видел, как кто-то из старших «потребляет» природу безоглядно.

А петля та ржавела до поздней весны, пока не затянулась на шее сосунка-сурчонка, которому всё же повезло: его выручил мой друг из экспедиции. Раненого сосунка выходили и привезли в город. Он вырос и привык к людям, и стоит сейчас за дверью, прижимая к груди кулачки в ожидании лакомства и весёлой возни.

Вот так же, прижав кулачки к груди и внимательно вглядываясь в горизонт, стоят его вольные братья на гладких, утрамбованных и далеко видных среди травы глиняных насыпях-бутанах в степи, на залитых солнцем склонах холмов и гор, у окраин спящих ледников…

Ранней весной, лишь только тепло зашевелит в земле ростки, над такой насыпью-холмиком у норы вдруг замечаешь круглую голову: ещё заспанную, уже удивлённую, всегда – настороженную и любопытную.

Проснулись. Пробудились сурки. Без них невозможно представить степь и холмы, без них будто мертвеют травы, дорога без них длиннее и томительнее, и небо без них – словно бесцветнее.

Проснулись. Проснулись почтенные матроны, пробудились солидные мужички, выскочили в первый раз нетерпеливые карандаши-сосунки. Пересвистываются, делятся впечатлениями. Ничего не изменилось за семь месяцев сна? Вроде, ничего: так же лежит этот порыжелый валун, как всегда карабкается на всплеск противоположного холма тропа, на которую надо внимательно поглядывать – не привела бы кого непрошеного. По-прежнему чуть покачиваются тонкие прутики барбарисового куста…

Жить можно, жить хорошо, жить радостно – пересвистывают друг другу сурки. И начинают возню на этом бутане, на соседнем – встречают гостя, с третьего – спустились к зеленеющей неподалёку траве.

Резкий свист – тревога! И ныряют в почти вертикальную шахту норы хозяева и гости, взрослые и малыши, катятся без оглядки, влетают опоздавшие. Чтобы через секунду где-то снова – за всех настороженная и внимательная – показалась поблёскивающая глазками голова: кто же здесь? Ага, это совсем низко несётся орел, его тень скользнула по опустевшим бутанам и растворилась в голубом воздухе. Далеко видит сурок, далеко слышен его предупреждающий свист, подхватываемый в следующей колонии, метров за триста, и дальше, дальше: «Мы никому не делаем зла, мы только проснулись, мы радуемся солнцу, мы нужны этой земле, коль она родила нас, мы живём здесь давно, и нам хочется жить здесь всегда!».

За лето протопчут сурки тропки от своих бутанов у летних нор. Накопят жир, чтобы ранней осенью собраться в одном убежище всей семьёй на всю долгую зиму. Если только не умолкнет в какой-то норе подранок: сурок даже в самом последнем усилии, на грани меж светом и тьмой, ныряет в нору, и никакой охотник, разве что медведь иногда, не сможет достать его из норы. Гибель подранка угрожает болезнями всей колонии, сурки знают это и чуют угрозу, идущую от мёртвого собрата. Тогда закрывают, утрамбовывают нору живые сурки – земля всё очистит. И переносят колонию на новое место. И заснут, прижавшись друг к другу, медленно-медленно дыша, оберегая сердце для будущих солнечных дней.

Проедет всадник мимо опустевших, притихших холмов, вспомнит весёлый посвист круглоголовых рыжих жителей этих нор, сейчас плотно закрытых травяной пробкой. И поймёт: скоро зима, скоро укроются горы снегом и засвистит в ветках барбариса один тоскливый ветер…

Я открываю дверь, за которой звенит предупреждающий свист ручного сурка. Как узнаёт он сразу – знакомого? Подкатывается к ногам, сжимает лапки в кулачки, заглядывает в глаза, зовёт куда-то, что и сам забыл – где. Но ему ещё предстоит это всё вспомнить и познать, его дети ещё будут выглядывать опасность с бутана, хотя это уже другая история…

Мы здесь пробудем до утра,И мой сурок со мною,А завтра снова в путь пора,И мой сурок со мною…Эта на музыку самого Бетховена старая песенка бродячих артистов и ярмарочных предсказателей судьбы, у которых сурок вытаскивал желающим билетики «на счастье», и нас может позвать в дорогу: в увлекательное путешествие по своей земле, к встречам и открытиям, за которыми не всегда нужно ехать за тридевять земель. Надо только уметь вглядеться в эту жизнь вокруг, вглядеться, удивиться и – понять.

Беличий переполох

Снег всё не выпадал, а ведь уже и декабрь подходил к концу. Редкие рябины и одинокие берёзы в этом горном лесу стояли оголённые. Почернелые кусты смородины, шиповника и таволожки сиротливо гляделись среди елей. А ели казались насупленными, они устало поднимались по склонам холмов в горы, тяжело опуская тёмные свои лапы. И неспроста – еловые лапы словно набухли в частых туманах.

Лес устал ждать зимы.

Притихли, затаились зверушки. Лесные жители давно поменяли свои летние наряды к зиме, в надежде на снег и мороз. А Снегурочка, как видно, заблудилась где-то во влажных туманах…

Дед мой работает здесь лесником.

Вот и отправили меня к деду накануне Нового года. «Снегу к празднику нам пришли!» – смеялся папа. А где я возьму снег, если он даже в горах ещё не выпадал?

Нынче мы с дедом выбрались в его лес.

Ночью ветер разогнал облака. Солнце пыталось пробиться сквозь густые иголки ёлок, но до земли его лучи добирались только на полянах да вырубках. В таких местах, казалось, веселее и звонче, и никак не верилось, что дома скоро начнут наряжать ёлку. Здесь, на вырубке, негусто поднимался рябиновый подрост вперемежку с чёрной ольхой. Кое-где краснели гроздья ягод, а от земли поднимался чуть заметный пар, розовые капли его тихо скатывались по чёрной коре.

Было так тихо, что мне захотелось закричать. Снизу, от подножья горы, где оставили мы дедова коня, слышно звяканье уздечки и фырканье. А ведь это не близко: мы почти час поднимались по склону, большой овраг миновали.

Уже и не верилось, что в этом лесу кто-то живёт. Потому и подмывало меня заорать, может, кого и разбудил бы!..

Как вдруг на поляне перед нами гулко захлопали крыльями.

Большая чёрная птица уселась на влажном суку высокой рябины. Тяжёлая птица – сук под ней прогибался и покачивался.

Дед невесомо махнул рукой: «Тише!». Птица сидела к нам спиной, только хвост, кренделями раздвоенный в стороны, посверкивал белым подбоем.

– Косач, – продышал мне в самое ухо дед.

– Знаю, тетерев.

Но я прошептал слишком громко. Птица обернулась. Мне даже показалось, что она укоризненно взглянула на меня. Забила крыльями по бокам.

И… не взлетела. Забыла улететь: внимание тетерева как раз в этот момент привлекли новые нарушители тишины.

Раздался стрёкот, быстрое цоканье. На краю поляны по ёлке промелькнули две белки, совсем близко от тетерева.

Серо-голубые шубки белок легко просачивались меж колючих веток, а тёмные хвосты отдавали золотом и воинственно торчали. Как у мангуст! Друг за дружкой белки перебежали по стволу и спустились к земле.

И всего-то метрах в десяти от нас с дедом – мне даже их лукавые глазёнки видны были. И принялись они гоняться вперегонки, прыгать и верещать при этом так громко, что уж ничего больше услышать было невозможно.

Ни на деда, медленно присевшего на пенёк, ни на тетерева, ни на меня шалуньи никакого внимания не обращали.

Тетерев грузно развернулся на своей ветке и с большим интересом принялся рассматривать весёлую парочку. Даже голову наклонял из стороны в сторону, будто присматриваясь к проказницам из-под насупленных красных бровей.

А белки увлеклись игрой.

Они улыбались друг другу, зачем-то барабанили лапками по земле, весело гримасничали. И стрекотали, хитро взглядывая то на тетерева, то на нас с дедом, то на солнце, к которому подбиралось тёмное облако.

Словно всех приглашая играть с собой. Лишь временами настораживали они свои ушки с кисточками на самых кончиках, прислушиваясь к чему-то подальше от поляны. А потом вновь, ещё беззаботнее, кувыркались или стремглав догоняли друг дружку.

Даже когда дед чиркнул спичкой, белки не задали стрекача. Встали столбиками, забормотали на нас между собой, дёрнули подбородками… или носами, кто их разберёт – что у них где!

Потом, не очень-то спеша, словно две кумушки, которым помешали договорить, прыгнули на дерево к тетереву.

Тот потоптался на ветке, вытянул к болтуньям голову – кажется, спросил о чём-то! И взлетел, тяжело захлопал крыльями между ёлок.

– Этих из Сибири привезли и выпустили! Прижились, ничего. Вон какие! – уже не сторожась, кивнул на белок дед. – Вот и они снега ждут, ишь – шубки богатые накинули…

Белки оглянулись на дедов хрипловатый шёпот. Затарахтели по-своему да зацокали. Одна перепрыгнула на ёлку, потом на следующую. И вот она уже над нашими головами.

– Телеуткой её зовут, – шептал дед. – Ни к уткам, ни к телевизору никакого отношения, а вот поди ж ты! Зовутся…

Мы следили за той, что очутилась у нас над головой, боясь потерять белку из виду. Но хвостатая баловница и не старалась скрыться. Последние слова деда вроде чем-то её и затронули: обиделась ли? Встала на ветке, забормотала.

И в нас полетела шишка. Когда только успела прихватить эту шишку?!

И вдруг…

Будто именно этого её сигнала ждал кто-то: загремел гром. Да, да! Гром загремел. Молнию я не видел, но ведь грома без молнии не бывает?! И я не слышал, чтобы в декабре случался гром, чтобы гроза бывала.

– Бывает… – сказал дед и протянул руку перед собой ладонью кверху.

Не дождь он ловил: сверху, словно наколдованные белкиными танцами, летели хлопья снега. Первого снега, почти новогоднего, но ещё по-осеннему влажного. Снежинки медленно и тяжеловато планировали к земле. Каждая порознь, как маленькие парашютисты.

Теперь я увидел и молнию: она была голубовато-зелёной на фоне лиловатого облака. А за облаком ещё синело небо.

На новые раскаты грома белки ответили быстрым стрёкотом и согласно помчались прочь. Через минуту их пышные хвосты пропали в тёмной хвое.

Мы заторопились к дедову коню, в гриве которого уже путались слипающиеся снежинки.

Снег быстро одевал землю, укутывал её, занося наши следы. И – кто знает? – уж не разучивали ль те белки-телеутки, верещанье которых помнилось мне ещё долго и слышалось даже во сне, не разучивали ль они перед нами танец для своего новогоднего бала…

Горный матрос

Для меня

история Матроса началась с того, что отец взял да и выпорол меня. За него, за Матроса.

Приехали мы к деду в горы. Я сразу побежал знакомой уже тропой к реке. Тропинка была каменистая и круто спускалась вниз, в глубокое ущелье, там и бурлила речка. Совсем неширокая, ее можно перейти вброд, только немного страшновато – вода быстрая и холодная.

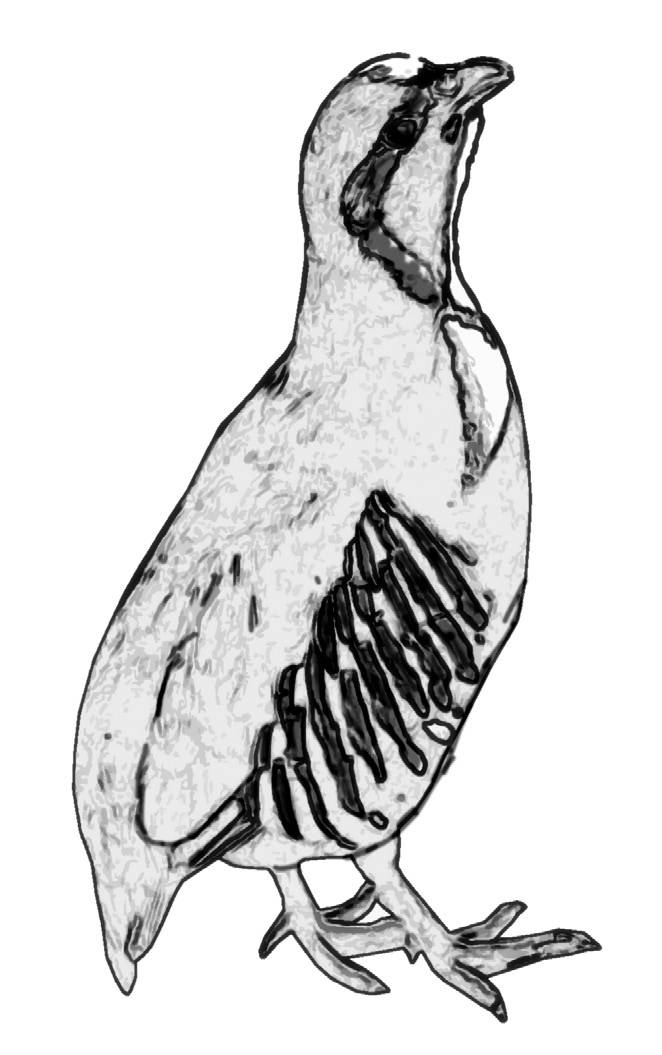

Только я спустился к берегу, как увидел двух птиц. Они перебегали от одного валуна к другому: пробегут, склюнут что-то на пути, и дальше. Серо-коричневые – как каменистые холмы на левом берегу. Я их ни за что не заметил бы, если бы эти птицы не двигались. И они не взлетали, хотя вовсе близко от меня совершали свои перебежки. Будто напоказ! Это здорово, что я рогатку захватил!

На боку у ближнего ко мне, крупного, как голубь, виднелись темно-белые полоски, я так сразу и подумал – ну просто тельняшка! Его-то я и выцелил. Так и решил: «В этого Матроса не промахнусь!..»

Попал!

Птица подпрыгнула и упала с большого валуна. Я бегом. Рогатку бросив, перемахнул через речку. И страх забыл. Всего-то метров десять оказалось до добычи. Подскочил и схватил подранка за крыло. Теперь можно было разглядеть и полоски на боках, и красные лапки, одна из которых беспомощно болталась – это мой камушек попал. А клюв птицы, тоже красный, часто-часто открывался-закрывался.

Мне стало жалко Матроса. Таких птиц я и не видел никогда – что я теперь делать с ней буду, с раненой? Вторая же птица почему-то не взлетела, а быстро побежала среди камней и скрылась. Потом я услышал, как она начала квохтать… прямо вовсе по-куриному. «Ко-ко-ко… Ке-ке-лик!» – услышал я её голос где-то на верху холма. Звала дружка, что ли?

А всё-таки – удача! И в первый же день! Я поднял свою меткую рогатку и вприпрыжку побежал к дому. Дед ведь охотник, он мне скажет, что за птица – этот Матрос. И увидит, как метко я могу стрелять!..

Ну, побежал – это на первых порах только, до подъёма по тропе. Чего уж хвастаться перед собой-то: я очень скоро стал задыхаться так, что пришлось сесть и перевести дыхание. В городе гор нет, даже и не думаешь, как тяжело по ним ходить… сейчас-то я стал замечать и камни на тропе, и корни деревьев, и поваленные сухие стволы. Чем выше, тем чаще садиться приходилось, однажды я поскользнулся на корнях – колено теперь саднило, и мне тащить птицу больше не хотелось. А как быть – не бросишь же раненую…

Но всё же пересилил себя и поднялся по тропе. Вниз-то куда как быстро сбегать, не то что обратно. Наконец и дом дедов близко показался. Отец же будто ждал меня. Он, конечно, успел пообедать. И торопился уезжать. Но они с дедом сразу увидели мою добычу.

– Кеклик. Весна в этом году тяжёлая для них, поздняя. Снегу много было, и морозы – до конца марта. – Это дед сказал.

– Ни к чему бы убивать, им сейчас птенцов поднимать надо. Весна, – ещё сказал.

Будто я нарочно заставлял того кеклика близко так бегать! Улетел бы… А отец ещё говорил, что дед хороший охотник. Мне хотелось удивить его своей удачей и меткостью.

– Он живой ведь, – ответил я деду и отдал ему подранка.

Взял же птицу отец, посмотрел, потом передал деду. И хотя торопился уезжать, но всё же торопливо меня выпорол. Несколько раз стегнул. А дед сказал: «Ладно, ему и самому жалко».

Отец тогда уехал, а дед выстрогал палочки, пристроил их на красную подрагивающую лапку и забинтовал. Потом заставил Матроса пить, опускал его клюв в кружку с водой и поднимал головку кверху. Короче говоря, недели через две мы с дедом уже могли выпустить кеклика на волю.

– А нельзя его с собой взять? Я в школу пойду, подарю… – снова переспросил я деда. Однажды он отмолчался почему-то. Лапка у Матроса была немножко кривая, под моими пальцами слышимо тотокало его сердце.

– Погибнет, – ответил дед. – Какая вольному взрослому зверю… или, к примеру птице, жизнь в неволе!

Я сам хотел отнести кеклика туда же, где подранил.

– Найдёт дорогу, там другой стаи нет. Найдёт, – успокоил меня дед и расхохотался, когда я подбросил птицу в воздух. – Он тебе голубь, что ли!

И в самом деле: Матрос, вместо того чтобы лететь, сел почти рядом, повертел головой, потоптался ещё на одном месте. Мне даже показалось, что он притопнул своей вылеченной лапкой. А потом сделал тельце веретеном и быстро-быстро побежал в сторону конной тропы, по которой я его поднимал раненого.

– Прирождённый пешеход! – одобрил его дед.

Хромоты у Матроса почти не было заметно, и он скоро скрылся в траве.

Прошел год. Я снова приехал к деду. И вот сейчас сидел на высоком берегу реки и смотрел в дедов бинокль. И видел, как лисица крадётся к большой стае кекликов-поршков, склёвывающих что-то на каменистом склоне другого берега. Тот берег порос шипичкой и мелкой травой, это там в прошлом году я выцелил своего Матроса.

Внизу река гулко хлопала камнями, перекатывающимися по дну. Лето было в разгаре, и воды в реке прибавилось: в горах, где-то вовсе высоко, таяли снега и ледники. Красноватый каменистый склон спускался к самому берегу реки на той стороне. Он порос низкими кустами и травой. И лисица ползком подкрадывалась к стае кекликов.

В стае было около двадцати маленьких и шустрых птенцов, чем-то похожих на небольшие веретёнца, перевёрнутые тонким концом к небу. Голубому-голубому, прямо-таки выгоревшему от постоянного солнца. Птенцы уже бойко бегали, но летать ещё не умели. Порхали, быстро-быстро махая крылышками и только прыжками отрываясь от земли. Бегали же они не настолько быстро, чтобы лиса не могла их поймать, если подкрадётся и выскочит внезапно.

И сейчас рыжей оставалось лишь выбрать самого ближнего и нерасторопного, а то и двух: лисица, прикрытая небольшим островком арчевника, была уже в нескольких шагах от стаи…

А я ничем не мог им помочь!

Я видел лису и кекликов в бинокль со своего обрывистого берега реки. Река бурлила далеко внизу, хотя по прямой казалось вроде и близко – а поди вот, достань!.. Единственное оружие – всё та же рогатка, которую я теперь с согласия деда носил для охраны от диких зверей, – это единственное оружие бесполезно валялось рядом. Не дострельнёшь… да и что такое лисе мой камушек! Даже крика моего не услышат ни птенцы, ни затаившаяся лиса – я уже пробовал. Оставалось наблюдать за охотой этой рыжей хитрюги и ждать, кого же из стаи лисица захватит врасплох.

Но он-то! Про него я будто забыл! А он был не меньший хитрец и умница, мой старый знакомый, Матрос! И он был там, это ведь его птенцов и его самого выстораживала сейчас лисица, прижимаясь к рыжим камням!

…Весной, только я приехал, дед повёл меня в эти же места. Вернее, мы поехали верхом на большом дедовом Сером, но только перебрались через речку, как дед оставил лошадь и повёл меня в большие камни и глыбы по склону. Повёл, отчего-то заговорщически подмигивая. И здесь перед нами выскочил… Матрос. Нет, не тот мой кеклик, поменьше. «Подруга его», – сказал дед.

Подруга вертелась в нескольких шагах, хромала, падала на бок неуклюже и смешно, неловко поднималась, с кривым прискоком отбегала, чтобы снова припасть к земле. И не взлетала.