Полная версия

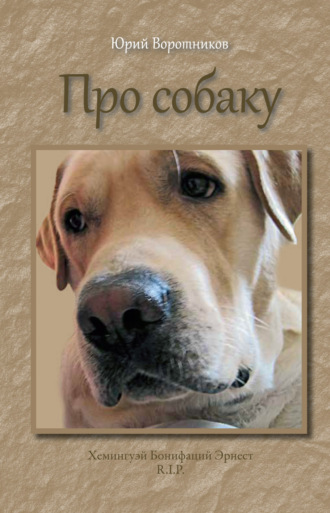

Про собаку

Юрий Леонидович Воротников

Про собаку

© Ю. Л. Воротников, 2022

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2022

Хемингуэй Бонифаций Эрнест в юности

«Славная история человечества связана с огромным количеством легенд и воспоминаний о собаках, история собак и история человека сплелись воедино»

Мо Янь, лауреат Нобелевской премии по литературе 2012 г.

Питер Брейгель Старший.

«Охотники на снегу» (1565). Фрагмент.

ВСЕМ СОБАКАМ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Очень перспективен».

Диплом Хемингуэя Бонифация Эрнеста за участие в кинологической выставке

Маленькое предисловие

Уменя была собака… Был. Звали его Боня. А полное имя по его собачьему паспорту было – Хемингуэй Бонифаций Эрнест. Хемингуэй – потому что по каким-то неведомым мне законам собачьей генеалогии первое имя пса должно было начинаться на «х». Бонифаций – потому что жена и дочь так захотели: Бонифаций, а по-домашнему Боня – это и в самом деле хорошо.

И ещё вот почему. Когда дочке было лет шесть, мы купили ей огромную, с неё тогдашнюю ростом игрушечную собаку – белую, с рыжими пятнами, с чёрными ушами, с круглыми чёрными глазами, кожаным чёрным носом и красным тряпичным язычком. А на шее у неё было что-то вроде ошейничка с бирочкой, где значилось её имя: «Боня». Оно и перешло естественным образом к щенку. Боня-игрушка до сих пор живёт в комнате внука. А живой Боня… Эх…

Ну, а почему Боня стал ещё и Эрнестом – понятно: уж если Хемингуэй, то, конечно, и Эрнест. Древнегерманское имя Ernust (Ernest, Ernst) имеет значение «серьёзность», «старание», «усердие». В некоторых источниках оно связывается также с такими понятиями, как «честь», «благородство». Встречаются и другие толкования: «важный», «строгий». Соответствовал ли Боня этому третьему имени по своему характеру? Ну, благородным по рождению он, конечно, был. Серьёзным, важным, строгим? Нет, добряк Боня этими качествами не обладал. Старательным, усердным? Да, был, особенно когда грыз наши тапки.

Боня был лабрадором-ретривером и принадлежал к собачьей аристократии. Его палевая мама Ульрика имела пышное генеалогическое древо, уходящее корнями, как и положено, в британскую почву. А Бонин чёрный красавец папа со сложным именем Капас Спирит Бонд Джеймс Бонд был очень крупной звездой на небосклоне собачьего бомонда: он носил звания чемпиона России, Беларуси, Молдовы, Болгарии, Словении, Сербии, Македонии. Бонин же дед с ещё более сложным именем Сирева Сикрет Эгэнт Фор Фоксраш вообще был чемпионом Англии. Такие вот предки, кто не позавидует?

И другие родственники у Бони были весьма важными, увенчанными разными высокими собачьими титулами. И у самого Бони в ушке была татуировка – знак его собачьей избранности. Правда, я так и не смог разобрать, что такое у него там было вытатуированно. Похоже было на какие-то каббалистические или даже масонские знаки, но явно свидетельствующие о принадлежности Бони к высшей касте лабрадоров-ретриверов.

И сам красавец Боня палевого окраса был в российском клубе лабрадоров-ретриверов зарегистрирован и даже посетил однажды, в ранней юности, специальную выставку молодняка. В выданном ему тогда дипломе, у меня сохранившемся, так прямо и написано: «Очень перспективен». Но больше ни в каких собачьих великосветских тусовках Боня замечен не был. Плевали на эту сторону жизни пса его нерадивые хозяева, да и вообще о его экстерьере заботы почти не проявляли. И это, конечно, плохо. С годамии Боня нагулял весомую попу и лишний жирок на боках.

Господи, боже мой, ну почему, почему мы не следили за Бониным весом и тем, может быть, его и погубили? Господи, боже мой…

Глава I

Детство и юность

Хемингуэй Бонифаций Эрнест со своей возлюбленной подушкой

В Северном Бутове

Родился Боня у заводчицы где-то под Можайском. Когда Ульрика ощенилась, жена с дочкой съездили туда и выбрали щенка, повязав ему на лапку особую ленточку, чтобы не спутать потом Боню с его многочисленными братишками и сестрёнками. Был он тогда, как рассказывала жена, слепенький, размером с хомячка и помещался у неё на ладони. А в наш дом Боня попал уже двухмесячным щенком и сразу всех нас признал своей семьёй, даже кошку Муську, которую побаивался и считал, конечно, более влиятельным членом семьи.

И вот таким ещё событием был ознаменован день водворения Бони в наш дом. Выпущенный из корзинки, в которой он приехал от заводчицы, маленький щенок, смешно размахивая большими ушами, сразу бросился мне в ноги, а когда я подхватил его под передние лапки и поднёс к лицу, он, радостно приветствуя меня турбулентными вращениями своего болтающегося между задними лапками золотистого хвостика и слегка пукнув, энергично облизал мои губы и нос своим мягким красным язычком. Когда же я, обильно облизанный, спустил щенка на пол, он помчался в прихожую и победно, но ещё по-девчачьи, присев попкой, насикал в мои башмаки, безошибочно найдя их среди другой обуви, наполняющей воздух нашими разными запахами.

А вечером, когда я устраивался спать на свой диван, Боня золотым мячиком прыгал вокруг, жалобно скулил и потявкивал – просился ко мне, и допросился, и через минуту уже блаженно спал, сладко посапывая у меня под боком.

Почему щенок выбрал меня? Ведь я не сюсюкал с ним особенно, не приманивал, не подкупал вкусняшками. Но так случилось: Боня стал моей собакой. Так было суждено, предначертано на небесах его собачьим богом. А может, и моим (если он у меня есть).

Хемингуэй Бонифаций Эрнест с кошкой Муськой в своей квартире в Северном Бутове

И началась наша совместная с Боней жизнь. Первое время мы нянчились со щенком, как с ребёнком. Кормили творожком со вбитыми в него сырыми яйцами. Поили однопроцентным кефиром, к которому Боня пристрастился и охотно хлебал его всю свою жизнь, и только в последний свой день отказался от этого своего любимого лакомства, бедняга. Но до этого страшного дня было тогда ой как далеко – целая счастливая, в общем, Бонина жизнь…

* * *Проходили недели и месяцы. Боня золотым мячиком прыгал по нашей квартире, иногда приставал к кошке Муське – «Поиграй со мной!» А та шипела на щенка и била его лапой, правда, когтей не выпуская: ведь Боня никогда не пытался сделать Муське что-то гадкое. Да он и не умел делать никаких гадостей, кроме, конечно, физиологических: почти до года Боня писал и какал там, где его малая или большая нужда настигала, то есть по всей квартире, которая на этот предмет была вся застлана газетами.

Был у Бони грех и посерьёзнее. Когда у него стали меняться молочные зубки на коренные, он начал грызть мебель. И обгрыз в конце концов дубовые ножки у всех столов и комодов. Но мы его за это особо и не ругали. Нам предстоял переезд в новое жильё, и старую мебель тащить в новые стены мы не предполагали. Вот Боня и отвязался по полной.

Подгрызал Боня и другие вещи, если они попадались ему на зуб. Вот, я смотрю сейчас на солидный, толстый «Толковый словарь русского языка», с которым Боня обошёлся совсем непочтительно, невзирая на авторитет его авторов Ожегова и Шведовой – сильно его погрыз. А вот – тоже солидный и толстый – академический «Русский орфографический словарь». И тоже: нижняя часть его переплётной крышки с уголков Боней обгрызена. Хм. Похоже, это уже – тенденция! Выходит, как-то особо не уважал Боня русский язык. Так получается, нет? Да нет, нет. Вот том из полного собрания сочинений Бальзака, на корешке которого тоже остались следы его зубок, как будто крыска поработала. И Бальзака, значит, не уважал Боня? И ещё вот, вижу, великий Люсьен Леви-Брюль от Бониных зубов пострадал – его книга «Сверхъестественное в первобытном мышлении» тоже погрызена. Эх, жаль, букинистическая ведь вещь. Ну что тут скажешь – уважал Боня всё, что можно было погрызть. И тапки он не оставлял без внимания, особенно, почему-то, жёнины и дочкины. А однажды даже «понадкусывал» мой… хм… зубной протез… Да. Когда я его неосторожно на журнальном столике забыл.

Но Боня рос, вырастал в красивого, весёлого, доброго парня. Его щенячье тявканье переходило в густой, басовитый лай. Он перестал писать и какать в квартире и дисциплинированно справлял обе свои нуждишки только во время уличных прогулок. Бросил Боня и грызть мебель, правда, и так им вконец испорченную. Тапки он больше тоже не грыз. Только радостно тащил их мне, когда я приходил с работы. Но чьи это тапки, он почти не различал: мне тащил жёнины, жене – дочкины, дочке – мои. Просто инстинкт у него такой был: принести хозяевам поноску, что-то сделать для них хорошее.

Гораздо позже, уже в зрелые Бонины годы он ещё раз вернулся к дурной привычке жрать тапки. Я привёз себе из Туниса пиджак из верблюжьей кожи и тапки из того же материала. Были они веселого цвета яичного желтка, с по-восточному задорно загнутыми вверх носами и без задников, совсем обувь какого-нибудь шейха или старика Хоттабыча из известного фильма моего давнего детства. Впрочем, обувь из верблюжьей кожи носил даже, как пишут, сам пророк Мухаммед. Решил и я приобщиться к сонму носящих такую обувь, и очень был тапками доволен. Но и Боня их тоже возлюбил: ведь пахли они не только хозяином, но и верблюдом, а это ему, видно, очень нравилось. Эти-то тапки Боня и сожрал. Устраивался на полу, когда я возлежал на диване, обнюхивал их, облизывал и начинал жевать их задорные носы. Я его не останавливал: уж слишком большое удовольствие доставляло мне наблюдать, как Боня сладострастно трудится над моей обувкой. Так пёс эти шейхские тапки и сгрыз.

Я же перешёл на тапки белорусского производства, добротные, удобные, но не кожаные. Их Боня с удовольствием обнюхивал, облизывал, даже клал под голову, когда спал, но не грыз. А в подростковом возрасте тапки Боне заменил другой, совсем неожиданный предмет: у него возникла страстная любовь к подушкам. Пёс стаскивал их с дивана, рычал, трепал и пытался совершить с ними действия «сексуального характера». Что делать, парень мужал.

* * *В тот период Бониной жизни мы с женой решили, оставив Боню на попечение дочки, съездить в Санкт-Петербург по приглашению тогда моего друга, а теперь очень богатого человека. А с богатым дружить – на это только дурак может надеяться… Но речь не о том. Уже и тогда этот мой исчезающий по мере богатения друг имел маленькую гостиницу в самом центре Питера, и мы с женой там жили. Я Петербург не люблю. Точнее, не люблю вонь мочи и запах крыс из всех его подворотен даже в двух шагах от Невского. В них и заходить-то противно, а иногда и просто опасно: там, в глубине мрачных внутренних дворов, мелькают какие-то подозрительные тени, и попахивает оттуда зачастую не только мочой и крысами, но ещё и травкой-ганджубасом. Не люблю я и питерские парадные, когда-то роскошные, а теперь в основном тоже вонючие, обшарпанные, с развалившимися каминами и скульптурами с отбитыми носами и грудями. И эти полуразвалины владельцы богатых фирм, в них расположенных, даже и не думают приводить пусть и не в парадный, но хотя бы просто в приличный вид. Конечно, потому, что Питер и так – культурная столица.

Мне очень не нравится, что по вечерам, а уж тем более по ночам на Невском проспекте пристают шлюхи разных возрастов, от уже совсем увядших до ещё совсем бутончиков. Да, в Шанхае тоже пристают. Но в Питере они какие-то особо наглые, и почти все – некрасивые. Я понимаю, что все эти «девы» в основном – не петербурженки, и даже, наверное, совсем не россиянки. Но почему же они, как мухи на… ну, на мёд, слетаются со всех концов земли нашей, и уже не нашей, сюда, на Невский? Тоже, конечно, потому, что Петербург – культурная столица России… Нет у нас никаких «культурных столиц». Да и с культурой-то уже – совсем швах.

Я согласен с Сергеем Доренко. Он был, конечно, циником, но человеком умным и ведущим – классным… Да. Так вот, в своей утренней передаче на радиостанции «Говорит Москва» Доренко неоднократно нелестно отзывался как о петербурженках, так и о Петербурге, утверждая, что это мрачный и какой-то подозрительный город. Так оно и есть.

А вот Алексей Гудошников, сменивший (но, увы, не заменивший) Доренко на утренней передаче радиостанции «Говорит Москва», сказал как-то, отвечая слушателю из Питера: «Куда ни глянь – какие-то масонские знаки. Странный у вас городок какой-то, сатанинский». Ну, наверно, это … слишком круто. Хоть и доля истины в «крутом наезде» Алексея есть. Ведь и в самом деле в Питере куда ни глянь – масонские знаки. Один Казанский собор чего стоит. А вот если масонский – то обязательно ли сатанинский? Ну, не знаю, я бы так уж безапелляционно этого утверждать не стал.

Достоевский когда-то назвал Петербург самым отвлечённым и умышленным городом на земном шаре. Но я-то уверен, что он не просто умышленный, а очень даже злоумышленный, и какой-то уж слишком отвлечённый от постоянной жизни в нём человека.

А Василий Осипович Ключевский, которого иногда называют Чеховым русской историографии – метким, парадоксальным, часто желчным, – так написал о строительстве Петербурга: «гигантское дело деспотизма, равное египетским пирамидам». Желчно? Да уж. Но ведь и метко же.

Лучше ли Москва? Я – не коренной москвич. Родился я в Казахстане, потом была Монголия, потом – Северный Урал, маленький городок Серов: отец служил в железнодорожных войсках. А после того, как по так называемой хрущёвской демобилизации отец из армии уволился, мы надолго осели на Украине. И только в 1989 году, накануне развала СССР, меня пригласили на работу в Москву. Но здесь покоятся мои бабушка и дедушка. Отсюда уходил на фронт мой отец. Здесь прошли надолго затянувшиеся мои студенческие годы, по определению лучшие годы жизни. Поэтому о Москве я не могу судить беспристрастно. А когда присутствую при разборках между москвичами и питерцами, не присоединяюсь ни к тем, ни к другим. Всегда занимаю позицию «над схваткой», оправдываясь тем, что сам-то я из тех, кто «понаехали тут». Но в душе (даже не очень глубоко) Москву люблю. Как-то так…

По поводу же наших двух столиц можно бы, пожалуй, так сказать. Москва выросла из России, как дерево вырастает из земли. А Петербург в Россию вколотили, как вколачивают в землю осиновый кол… Но, впрочем, я и не о том.

В тот раз я решил съездить, наконец, в Кронштадт. И мы с женой туда съездили. И там мне всё понравилось. Мы плавали по бурному Финскому заливу на тупорылом буксирчике, и нас окатывало почти пресными балтийскими волнами. Мы озирали мрачный, почерневший от времени Чумной форт, овеянный жуткими легендами. Мы ходили по чугунной мостовой, которая должна была выдерживать чудовищный вес возимых по ней корабельных орудий. Мы смотрели, задрав головы, на фантастический, серебряный, с золотыми якорями купол Морского Никольского собора. А на прощанье я купил себе в сувенирных рядах у вполне интеллигентного вида бабушки тельняшку. И вот тут опять Питер, пусть теперь в виде своего пригорода Кронштадта, огорчил: тельняшка была сшита из двух одинаково выкроенных кусков трикотажа, без различения спины и груди. Кто понимает, о чем я, сразу сообразит, что эту тельняшку никак нельзя было носить: спереди её вырез давил на горло, а сзади она тянула спину. Ух, питерцы, где же ваша культура? Или хотя бы простое уважение к вашим гостям? Дурите их, как последние москвичи.

Носить эту тельняшку я так и не смог, зато она очень подошла Боне. Пёс охотно позволял её на себя напяливать, просовывая передние лапы в рукава, которые я, конечно, высоко закатывал, и так и разгуливал, как какой-нибудь кронштадтец, Николай Маркин, например, летом 1917 года фактически опекун детей Троцкого, а после Октября – почти что зам ставшего наркомом иностранных дел Льва Давидовича. Только бескозырки и маузера Боне не хватало, а то и он показал бы себя разным контрикам и буржуям. У меня сохранилась фотография Бони в этой тельняшке, которая уже сто лет как куда-то сгинула, и на этом фото он молод, брав и, увы, чуть грустен. Неужели он предчувствовал, что тельняшка сулит ему, как и многим другим кронштадтцам, включая и самого Николая Маркина, совсем не безоблачное будущее?

Хемингуэй Бонифаций Эрнест в «кронштадтской» тельняшке

* * *И как первые мрачные тучки на голубом небосклоне Бониной юности начали проявляться его наследственные хвори. Одна из проблем лабрадоров – суставы. И Боню эта беда не миновала, тем более что был он последним в помёте своей родовитой мамы, а значит, и наиболее слабеньким из всех своих братьев и сестричек. Боня начал прихрамывать на заднюю левую лапку, и ветеринар поставил неутешительный диагноз: дисплазия тазобедренного сустава. И добавил:

– Посмотрим. Когда кончит расти, может, и операцию сделать придётся.

Пришлось со временем: Боне поставили нержавеющий протез тазобедренного сустава. Операцию делали, конечно, под общим наркозом. Потом, когда наркоз стал проходить, пса сильно рвало. Боня лежал, как тряпка, и ему был надет специальный пластиковый ошейник-конус, чтобы он не разлизывал операционный шов, пунцово зияющий на Бонином выбритом почти чёрном бедре. Этот ошейник-конус напоминал мне воротник на платье средневековой дамы, как, например, у несчастной Офелии-Вертинской в фильме Козинцева «Гамлет», и был в нём Боня немножко нелеп и трогательно беззащитен. Но скоро всё на Боня зажило, как на собаке (ведь не даром же так говорят!), и потом даже шрам найти на его опять заросшем золотистой шерстью бедре мне не удавалось. И хромать Боня совсем перестал, только вот по лестницам ходил всю свою оставшуюся жизнь неохотно: видно было, что-то ему мешает прытко взбегать по ступеням.

Второй Бониной болячкой была аллергия, на что – так и не выяснилось. Зимой было лучше, а летом шерсть с Бони лезла клоками. Особенно плохо было в то ужасное лето 2010 года, когда под Москвою горели торфяники, а всю Москву заволокло вонючим, едким густым дымом. Раньше такой дым в Москве я видел только один раз – в давнем 1972 году, когда я поступал на филологический факультет МГУ, и выходя на смотровую площадку на тогда ещё Ленинских горах, совсем не видел ни Лужников, ни Кремля, залитых белым молочным киселём, и только Останкинская башня торчала на горизонте из этого колышущегося белого моря, как тоненький суставчатый спиннинг. А вокруг рассказывали всякие ужасы: как где-то кто-то сгорел вместе с дачей, и как под землю, в образовавшиеся после выгорания торфа пещеры проваливались с концами трактора вместе с трактористами, и как мужественно боролись с огнём доблестные воины славной Кантемировской дивизии, запивая вонючий дым дрянным вермутом – «вермутью», как его выпивохи называли. А когда весной следующего года я, уже став студентом, ездил на экскурсию во Владимир и Муром, то вдоль шоссе на километры стояли чёрные, страшные обгорелые стволы сосен, елей и берёз, и бог его знает, сколько лет потребовалось, чтобы эти ожоги затянулись, поросли молодыми лесками.

В 2010 году дымное бедствие я переносил намного тяжелее: стар стал. И Боня мучился. Когда мы с ним гуляли, я даже порой не видел пса на его конце поводка – такой густой был дым. А когда мы возвращались домой, Боня сразу бежал в ванную и запрыгивал в ванну, и я поливал его из душа относительно прохладным дождиком, а потом вычёсывал, и его мокрая золотистая шерсть сразу забивала скребок: Боня катастрофически линял. Ходили мы с ним и в ветеринарный пункт, и там Боне делали какие-то противоаллергические уколы. Одним словом, пережили мы с ним это бедствие с трудом.

Мучился Боня аллергией и потом. И я долго готовил ему каши из разных круп, вспоминая, как один ветеринар сказал мне:

– Собака не человек. И если овсянка человеку благо, то собаке нет совсем. Да и вообще, может, это только англичанам: «Овсянка, сэ-э-эр». А нам – гречка лучше. И собаке – тоже.

И я готовил Боне и гречку, и рис, и перловку даже, и чертыхался, когда каша у меня пригорала, и вспоминал хорошие стихи моего давнего друга Димы Бака:

Где-то в кухне задумчиво дремлет собака,положивши на лапы мечту обо мне,обречённо и хмуро варганящем кашув прогоревшей кастрюле на синем огне.А каша всё не готовилась, вредничала, как Дима написал:

Ты куда убегаешь, сердешная каша,пузырями покрытая? Пляшешь, ворчишь,а в углу пожилая незлая собакаждёт-пождёт через силу.И Боня (ещё не пожилой совсем и совсем-совсем не злой) ждал-пождал, и ел мою кашу с удовольствием – наловчился я в конце концов: и не убегала она у меня, и не пригорала. А вот аллергия Бонина всё не проходила – ни от гречки, ни от риса, ни от перловки, пока мы не подобрали ему специальный голландский сухой корм, дорогущий почти как красная икра (ну, авторская гипербола, конечно). Но на всю жизнь у Бони на шее осталось лысое место, так и не покрывшееся шерстью, такая чёрная кожаная манишка, или слюнявчик, который Боня очень любил почесать задней лапкой, задрав и смешно вывернув голову.

Ещё одной маленькой Бониной проблемой была его лизательная гранулема. Это – язвенное образование на лапе собаки, вызванное, как пишут ветеринарные справочники, «идиопатическим лизанием». Что значит умное слово «идиопатическое», я не знаю, но свою переднюю левую лапку лизал глупый Боня, действительно, непрерывно и самозабвенно. Ветеринар сказал, что это сродни дурным привычкам у человека, грызть ногти или ковырять пальцем в носу, а чем привычка эта вызвана – один собачий бог ведает. Может, травмой (но никакой травмы у Бони на этой лапке не было), может, заболеванием кости (кто знает?), может, нервным расстройством (вряд ли), а может, просто скукой. И вот эта причина вероятна: оставаясь один, когда уходили хозяева, Боня скучал и лизал лапу. Ну, не знаю точно, но то, что палевые лабрадоры страдают этим заболеванием чаще других собак – ветеринарный факт.

Вот такой у нас был Боня, несмотря на своё аристократическое происхождение (а может, именно из-за него) типичный, с точки зрения своих болезней, лабрадор: и дисплазия тебе, и аллергия, и гранулема, век бы этих слов не слыхать.

* * *На подбородке у Бони – или как там называется это место у собак – был такой смешной бугорок, из которого росло несколько как бы седых длинных волосков. Есть такие волоски у всех собак. Это – вибриссы, и они помогают собаке, как и усы, ориентироваться в пространстве. Вроде как шестой орган чувств. Но у Бони они были такие особо заметные, и это место он любил почёсывать, а будь у него на лапе пальцы подлиннее, он мог бы эту свою смешную конфуцианскую бородёнку подёргивать щепотью в задумчивости, как китайский мандарин. Впрочем, состояние задумчивости Боне свойственно не было.

Меня всегда разбирало жгучее любопытство, каким Боня видит мир – со своим чёрно-белым зрением, с нюхом в пятьсот раз острее моего, и ещё с этим, дополнительным органом чувств. Вот – белое солнце. Вот – чёрная (или серая?) трава. Вот – с ног валящая запахом сучка. Вот – царапающий нос асфальт. Так, что ли, или как?! Интере-е-есно.

А каким он видит меня, своего чёрно-белого хозяина, постоянно теребящего его «конфуцианский» орган чувств на подбородке? Я пытался представить себе Бонин мир – и не мог, конечно: нюху на хватало и вибрисс, да и цвета совсем не кстати подмешивались.

И вот ещё что повергало меня в недоумение. Ведь запах – один из важнейших индикаторов «чужого» – или другого вида, или даже другого рода. И у людей – тоже. Индикатор разных рас, например, или разных народов. Ведь писал же мой учитель и добрый старший друг (увы, увы, из жизни уже ушедший) академик Юрий Сергеевич Степанов: «Согласно древним представлениям европейских народов, каждый народ имеет “свой запах”, “свой дух”… Так в русских сказках “Фу, фу, русским духом пахнет!”». И Пушкин не только ведь красного словца для написал: «Там русский дух… там Русью пахнет».

А о расовых запахах известно мне не понаслышке, сам «нюхал», знаете ли. Когда русский язык иностранным студентам преподавал. Зайдёшь, бывало, в аудиторию, где группа темнокожих студентов из Африки только что сорок пять минут пыхтела в потугах постичь тайны русских падежей или видов русского глагола – аж с ног сшибает: «Фу, фу, негритянским духом пахнет!» Запах этот – аммиачный какой-то – особенно сильно – сногсшибательно почти – впечатлял именно в отсутствие его «носителей».

Может, кто-то скажет, что я какой-то, ну уж слишком предвзятый «нюхач», уж слишком изощрённый макросматик, или даже какосматик с навязчивыми обонятельными галлюцинациями. Да нет. Вот и известный английский биолог-антрополог-расолог Джон Рэндал Бейкер полагал, что различия запахов тела помогает представителям разных рас определять «своих» и «чужих». И писал в своей книге «Раса», ставшей в своё время бестселлером: «Представляется общим мнением, что европеоиды находят запах негроидов сильным и заметно отличающимся от их собственного». И деликатно отмечал: «Авторы прежних веков высказывались по этому поводу с большей свободой, чем в настоящее время». И приводил многочисленные определения этого «мощного» негроидного запаха разными путешественниками и учёными из разных стран почти за три века, самое политкорректное из которых – «специфический». А наиболее выразительные и писать-то неудобно.