Полная версия

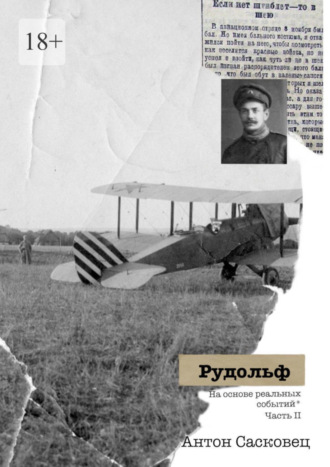

Рудольф. На основе реальных событий. Часть 2

– Товарищ Калнин? Отогрелся? – Рудольф проснулся от того, что сильная рука трясла его за плечо. Открыв глаза, увидел незнакомого военного в аккуратно выглаженной видавшей виды гимнастерке, подпоясанной кожаным ремнем без бляхи, в отутюженных галифе, начищенных до блеска сапогах. На ремне висела внушительных размеров кобура, прихваченная портупеей.

– Закемарил немного. – Рудольф поднялся с огромного кожаного кресла, в котором его сморил сон. Кресло стояло у печи, в которой потрескивали дрова. Напротив – большое окно, в него пробивался блеклый свет ноябрьского дня, и видно было, что за окном идет дождь.

– Вот какое дело, товарищ Калнин. Нужно сейчас съездить за кроватями, а у меня никого под рукой нет. Только ты да я. Ты с грузовиком Заурер имел дело?

– Так точно. А заводится? – Рудольф с сомнением покосился на окно. Погода не радовала, возиться сейчас с машиной на улице будет несладко.

– Не переживай, он у нас в помещении стоит. Просто шоффер вчера поскользнулся и руку сломал, а нового еще не прислали. А я, брат, не по этой части, – военный виновато улыбнулся и развел руками.

– Справимся…

…Несколькими часами раньше Рудольф вышел из вагона поезда Петроград-Москва на перрон Октябрьского вокзала. Было темно и ветрено, мелкие капли дождя противно летели в лицо. Поспать в вагоне ему толком не удалось: было холодно и тесно, шнырявшие по составу воришки и беспризорники норовили утащить, что плохо лежит, и он, заняв место на нижней полке, поставил свой деревянный чемоданчик в угол и всю ночь просидел, облокотившись на него и вытянув ноги под стол. Хорошо еще, портянки были теплые – мама подарила ему на прощание несколько отменных пар.

Три дня дома пролетели незаметно. Сестры старались угадать малейшее желание любимого брата, с отцом они возились в сарае, где Рудольф вознамерился починить все, что требовало починки. И даже мама, всегда строгая, на этот раз оттаяла и старалась приготовить любимые блюда сына. На третий день землю прихватил мороз, но было солнечно, и сбросивший листву березовый лес вокруг дома переливался искорками изморози. А потом папа запряг в телегу серую в яблоках кобылу и отвез Рудольфа обратно в Торошино. Оттуда уже его отправили в Петроград.

В Петрограде, отметившись у военного коменданта, Рудольф выправил себе билет на Москву. Его предупредили: к поезду приходить заранее, не зевать, занимать место в уголке и до Москвы постараться никуда не выходить. Покурить и сидя на полке можно, а вот место твое займут, как только встанешь. Дождя не было, но с залива дул порывистый ветер. Голубое небо если и появлялось в разрывах низких облаков, быстро исчезало. Подняв воротник кожаной куртки, чтобы не мерз затылок, Рудольф все же прошелся немного по Невскому.

Военных теперь тут стало намного меньше, чем весной 1917-го, горожане выглядели порой запуганно. Однако попадались и вполне респектабельные господа – как осколочки прошлой жизни. Вероятно, новый десятимиллиардный налог «с имущих» их не касался. А еще на Невском стояли очереди. За табаком, как понял Рудольф. И много торговали из-под полы – всем, чем угодно, – но, конечно, не на центральных улицах, а в районе Сенной. Работали трактиры, но Рудольф, у которого был с собой запас еды из дома, решил не тратить свой скромный денежный запас.

Петроград готовился отмечать годовщину Революции, которая в этом году, после смены календаря, приходилась на седьмое ноября. Где-то были уже задрапированы старые памятники царям, на вокзале Рудольф, к немалому своему удивлению, увидел бюст Софьи Перовской – одной из организаторов убийства Александра Второго. Новая власть вызывала из омута прошлого новых, сомнительных героев и немедленно начинала возводить их на пьедестал… Что сказать, диктатура пролетариата.

В здании вокзала на глаза попалась лежавшая на подоконнике и, вероятно, оставленная кем-то впопыхах «Красная газета», которую не успели извести на «козьи ноги». Рудольф бережно сложил ценную бумагу в чемодан, на мгновение отвлекшись на карикатуру «Что лучше?». Там на левой половине толстый унтер показывал кулак рядовому, на правой же начальник без погон, улыбаясь, проходил мимо подчиненного. Ниже шли стихи:

Прежде.Мордобой, команда смирррно,Дрожь в ногах, дугою спины,И в погонах унтер жирный —Это прежде дисциплина.Теперь.Два товарища, ученье,Брань не виснет матершины,Нет погон. Есть уважение —Это нынче дисциплина.Рудольф усмехнулся. Вы бы уж определились, господа хорошие, а точнее, товарищи солдатские депутаты: то ли вы унтера желаете из деревни в армию вытащить, то ли всех равными сделать да ответственность размыть. Армии нет без подчинения командиру – это Рудольф за годы войны усвоил четко. А без уважения командиру и не будут подчиняться, сколько в морду кулаком ни тыкай да родных в заложники ни сажай. И хуже всего шарахание: то так, то эдак. Коли людей за собой на смерть вести желаешь, тебе никак нельзя слабину показывать, да обманывать, да раз в месяц мнение менять. Такого командира в лучшем случае не будут слушать, вон как Шульца летом 1917-го. А может и похуже беда случиться…

…В Москве ему нужно было добраться до дома номер одиннадцать по Садово-Триумфальной улице. Рудольф в Москве бывал только проездом по дороге в Читу и мало что помнил, а потому еще в Петрограде разжился картой города. Оказалось, что с Октябрьского вокзала до резерва авиаспециалистов можно дойти пешком. По Домниковской, а потом по Садовым – Спасской, Сухаревской и Самотечной. Однако погода оказалась неподходящей для прогулок: дул сильный порывистый ветер, было холодно, и рука, державшая ручку чемодана, моментально замерзала. Со вздохом вспоминая летные рукавицы, Рудольф менял руку, пытаясь отогреть другую в кармане кожанки.

Наконец, он увидел вдали желанный дом: более темный по сравнению с соседними, с огромным куполом на крыше. Внутрь его пустили и попросили обождать: начальник резерва еще не подошел. Рудольф на корточках сел к изразцовой печке и протянул руки, пытаясь отогреть их и восстановить чувствительность. С одежды капало, и на полу образовалась небольшая лужица. Наконец, он согрелся и перестал трястись. Тут его позвали к начальству.

– Где служили, товарищ Калнин? – Серые глаза смотрели весело и внимательно.

– В 23-м корпусном отряде с момента его основания… – Рудольф помедлил. – С 1912 года, тогда он был авиаотрядом при Читинской воздухоплавательной роте.

– Моторист? – Начальник резерва начал заполнять бланк.

– Так точно, закончил моторный класс в Чите, а в 1916 году обучался во Франции. По возвращении был младшим механиком авиаотряда.

– Это хорошо, очень хорошо, товарищ Калнин. Опытные мотористы сейчас нужны как воздух… – Начальник показал рукой на шею, словно его душили. – Звание в старой армии?

– Старший унтер-офицер.

– Награды?

– Георгиевская медаль 4-й степени, за боевой вылет. – Тут начальник резерва оторвался от бланка и внимательно посмотрел на Рудольфа, прищурившись.

– А налет большой?

– Сорок часов налетал. – Рудольф развел руками. – А потом во Францию отправили.

– Ну что же, это очень хорошо, товарищ Калнин. – Начальник резерва улыбнулся. – Покуда располагайся: получишь постельное белье, кровать, встанешь на довольствие. Неделя-другая тут, и потом отправим тебя в отряд, куда нужнее…

Вышла, однако, небольшая неувязка: кроватей в резерве больше не было. Рудольфу выдали белье и накормили, а после попросили подождать в приемной, до того как решится вопрос с кроватью. Там он уселся у печки в огромном кожаном кресле, явно оставшемся от прошлых владельцев здания, а может быть, откуда-то реквизированном, и почувствовал, как тело наполняется теплом и блаженной истомой. А затем уснул…

…Седьмого ноября был яркий и солнечный день. После торжественного построения приписанным к резерву специалистам объявили выходной. Рудольф хотел было попроситься на Ходынку, помочь с подготовкой аэропланов, которые будут сегодня летать над городом, но услышал категорический приказ: отдыхать. Вздохнув, оделся и вышел на улицу. Повертев головой, решил пойти сначала направо к Тверской, а потом уже свернуть к центру.

Вчера они из-под стеклянного купола на крыше резерва любовались грандиозным фейерверком, сожженным где-то около Кремля или в самом Кремле, а также на Сретенском бульваре. Фейерверк был долгий, многофигурный – такого Рудольф не видел никогда. И, говорят, со времен коронации Николая Второго такого и не было еще. Диковинная иллюминация, как выразился сосед Рудольфа по резерву. Небо прорезали лучи прожекторов, наведенных на Москву с разных концов, – эффектное зрелище.

На улицах расклеены листки новой газеты, так называемой «стенной» (издание «РОСТА»). Остановившись, Рудольф прочел, что советский посол Иоффе со своим штабом вынужден был выехать из Берлина. Отмечалось, что ему не позволили остаться там хотя бы для того, чтобы поговорить по прямому проводу с Чичериным. Таким образом, дипломатические сношения Республики с Германией были прерваны. В Большом театре шестого ноября состоялось торжественное заседание шестого съезда всероссийских депутатов.

Постановили предложить Совету народных комиссаров вступить в переговоры с Америкой, Англией, Францией и Японией о заключении мира. Оправившийся после ранения товарищ Ленин произнес на съезде речь о том, что соглашение американцев с немцами, даже если и состоится, для Республики не опасно, ибо рабочие и солдаты Америки, Англии, Германии, Франции, Японии будут действовать заодно с русскими и против них не пойдут. Арестованным «контрреволюционерам», которым еще не предъявлены обвинения, – объявлена амнистия.

Рудольф покачал головой: в последнее верилось слабо. Более того, ходили упорные слухи, что товарищ Петерс указаниям из Кремля не подчиняется, и зачастую арестованных, о которых ходатайствует Ленин, наутро находят уже расстрелянными. Впрочем, слухи эти были самого ненадежного свойства, а потому доверять им тоже вряд ли стоило. И все-таки после опубликования пятого сентября декрета «О красном терроре» расстрелы заложников приобрели в стране массовый характер. Рудольф необходимости такой практики не понимал и внутренне не мог с ней согласиться. Выходило, что счастье одних можно построить, только убив других – мирных людей, которые по стечению обстоятельств родились в своих семьях, а не в чьих-то еще. Это было выше его понимания.

Он дошел до Тверской, свернул налево к бульварам, дошел до Страстного монастыря и потом до Красной площади, а с нее обратно по Воскресенской и Театральной вышел на Кузнецкий мост и далее по Большой Лубянке наверх, к Сретенским воротам. Везде тянулись бесчисленные процессии со щитами, флагами и всевозможными значками. Группы разных профессий и служб чередовались с воинскими частями, с оркестрами музыки. Когда она играла, шествие манифестантов проходило стройно и оживленно, а в паузах они казались вялыми, усталыми и недовольными.

Публики, гуляющей просто так, как он сам, встречалось мало. Возможно, все они по большей части участвовали в шествиях, а некоторые наверняка просто боялись выйти на шумную улицу. Если, конечно, вообще были в Москве и на свободе. Тверскую, а в особенности ее центральную часть (около бывшего генерал-губернаторского дома), Красную, Воскресенскую и Театральную площади украшали плакаты с революционными надписями, созданные в основном художниками-кубистами.

На Театральной площади соорудили большой балаган из рогож, раскрашенных яркими фантастическими цветами в стиле Гончаровой. Периодически над головой пролетал аэроплан, сбрасывая листки «Что дала октябрьская революция». Рудольф листовками интересовался мало, ему каждый раз было интересно, что за аппарат проходит над городом. В основном это были двухместные английские «Сопвичи», но пролетел и «Лебедь», и тридцатый «Фарман». Одна из листовок закружилась, падая, прямо перед ним, и Рудольф поймал ее.

«…три самых крупных разбойника, что душили трудящихся, связаны теперь в Советской социалистической республике по рукам и ногам: дворянин-помещик, банкир и фабрикант. Очередь теперь за меньшими, и за них принялась уже революция. Толстые цепи разорваны, остались потоньше – и их разорвем мы!!!…

Все хлебные излишки и другие продукты в деревне у богатых взяты на учет, да так распределены, чтобы у каждого было чем прокормиться до нового хлеба, да было бы чем поля засеять.

Очистили мы всю Волгу от разбойников, отбросили их к Уралу и гоним не переставая. Загородили дорогу на севере и гоним заморских зверей в море, очищаем Кубань и Дон от белой гвардии офицерской и паразитской.

Пришел час грозной расплаты в Германии и Австрии и Болгарии, там уже революция. Нашей внешней политикой за год мы помогли и помогаем всемирному восстанию рабочего класса, мы помогаем установлению общего мира между народами.

Год социалистической революции! В волнах ее погибли обломки царской монархии, старого барства, дворянства; в пламени ее сгорают остатки буржуазной монархии и буржуазной республики. Среди хаоса и беспорядка разрушения мы неустанно строили новую трудовую Россию.

25 октября 1917 года солнце осветило красные знамена в Москве и Петербурге, на Волге, Урале; 25 октября 1918 года еще освещает огонь и золото красных знамен в Германии и Вене, в Будапеште и Софии, Праге, Милане, в Париже, в Нью-Йорке, в Индии и Японии…»

Рудольф аккуратно сложил листовку пополам, потом еще пополам, сунул в карман галифе. Подумав, достал кисет, свернул «козью ногу», закурил, присев на лавочку на бульваре. Год назад – ну, может быть, на несколько дней меньше – его избрали в Вендене комиссаром 12-й Авиадивизии. Тогда казалось, что самая важная задача – сохранить авиацию, армию, чтобы дать отпор наступающему врагу, чтобы защитить свободу рабочих и крестьян. Он делал тогда что мог, но его всегда удивляли эти лозунги о мировом пожаре.

Он не раз тогда вспоминал рабочих с парижских авиазаводов. Да, конечно, вот сейчас они победят немца, но в то, что будет там у них революция, Рудольф не верил. Возможно, в Германии и Австрии, как в проигравших войну странах, и случится революция, хотя и здесь у Рудольфа отчего-то были сомнения. Точнее, были сомнения в торжестве пролетарских революций в Европе. И, конечно, он и подумать не мог тогда, осенью 1917-го, об этих расстрелах ни в чем не повинных безоружных людей…

Говорить о таком вслух было нельзя. Но в этот яркий солнечный денек, когда над головой то и дело проходили аэропланы, когда до вечера Рудольф был предоставлен самому себе и мог никуда не спешить, он решил позволить себе обстоятельно обо всем подумать. С удовольствием затянувшись, он выдохнул клуб дыма, глядя, как сизое облако расширяется и тихонечко летит вдоль бульвара, подсвеченное солнцем. Хорошо, что в этом году ему удалось договориться с продотрядом. А что будет в следующем? Конечно, он служит в Красной армии, а потому папу не должны тронуть, да и ребята местные пообещали присмотреть. А ну как их тоже призовут?..

А впрочем, все-таки они строят новый мир, подумал Рудольф. И пусть в нем столько несовершенств и неудобств, но ведь главное – это свобода, и она теперь стала доступна. Вот кончится война, и он обязательно пойдет учиться. И Ваня будет учиться, и Альма, и Ирмуся. И теперь это будет не за папины деньги, а от государства. Главное – защитить то, что уже есть. Это все, конечно, так, но была в этом и тревожащая недоговоренность: иногда к Революции примазывались и становились у руля далеко не самые честные и чистые на руку люди. И эти расстрелы невинных… Хорошо, если Петр Петрович спасся… Разве же он мироед? Что-то здесь было не так. Совсем не так.

Рудольф недоумевал. Его отправили из Торошино в Москву в конце октября. Зная, как сильно армия нуждается в квалифицированных мотористах, он ожидал, что уже в ноябре окажется в действующей части. Просился, конечно, поближе к дому. Однако дни шли за днями, недели за неделями, Москву заметала пурга, завывая в печных трубах, а он все изучал трещинки в штукатурке на потолке отведенного для авиаспециалистов помещения на Садовой-Триумфальной.

Иногда их по нескольку человек вызывали на Ходынку, в помощь местным мотористам, а однажды они даже провели несколько дней в Центральном аэрогидродинамическом институте, помогая в постройке большой аэродинамической трубы. Это было важно и интересно, но Рудольф, которого очень волновала судьба родных, не находил себе места. А ведь в конце ноября, когда немцы стали отходить, части Красной армии взяли Псков. Одно дело – быть на фронте, в гуще событий. И совсем иное – бесцельно проводить недели, отсчитывая время до очередного приема пищи. Это очень громко звучало – прием пищи. В реальности из-за стола они вставали полуголодными…

Наконец, во второй половине января его вызвали к начальству.

– Ну что, Калнин, заскучал? – Начальник резерва смотрел как всегда весело. – По глазам вижу, что заскучал. Ну вот, держи, пришла наконец и на тебя разнарядка.

Он протянул Рудольфу бумажку: следовало отбыть на станцию Подгорная, в 8-ю армию, в распоряжение командира 4-го авиационного отряда.

– Чего голову повесил? Ты же просился в 4-й отряд?.. – недоумевающе посмотрел начальник резерва.

– В 4-й Новгородский… – Рудольф растерянно поднял глаза от бумажки.

– Ну знаешь, товарищ Калнин, нам сейчас не до местнических настроений! Социалистическое отечество в опасности! – Начальник покачал головой. – В общем, отправляйся…

Так в конце января Рудольф оказался сначала в Серпухове, потом в Туле и, наконец, добрался до Ефремова. До Подгорной оставалось чуть больше тридцати пяти верст. Деньги у Рудольфа заканчивались, еды не было, а на улице стоял мороз. Читинские привычки, конечно, спасали – но в Чите их худо-бедно кормили. Здесь же каждый раз постановка на довольствие происходила крайне тяжело: еды на своих не хватает, а ты, товарищ, добирайся-ка по назначению…

Рудольф совсем было пал духом при мысли о пешем переходе по морозу – замерзнуть в пургу голодному человеку не составляло труда, и одет он был не слишком тепло. Повезло, что в очереди за кипятком он разговорился с парнем из паровозной бригады: тот был из Пскова. В итоге ребята добросили до Подгорной на паровозе и даже куском хлеба угостили. Так под вечер тридцать первого января Рудольф и заявился в расположение 4-го авиационного отряда, доложив о прибытии его командиру Ивану Радулову.

В жарко натопленной комнате он еле сдержался, чтобы не протянуть руки к огню: пока добирался со станции, совсем замерз. Однако старые армейские привычки перевесили: поставив чемодан на пол, заледеневшими пальцами козырнул и лихо доложился.

– Младший механик. – Радулов, невысокого роста, чернявый и немного смуглый болгарин, с подвижным лицом и карими, теплыми глазами, покачал головой. Встал из-за стола, подошел к Рудольфу, потом оглянулся на комиссара отряда, сидевшего к столу боком, опираясь на локоть. – О чем они там думают, в Москве? Впрочем, вероятно, просто информация не доходит…

Он помолчал, потом внимательно посмотрел в глаза Рудольфу:

– А опыт какой у тебя, товарищ… Калнин? – С фамилией запнулся, прочел по бумажке.

– Моторный класс в авиационном отряде в Чите в 1913 году, школа мотористов во Франции в 1917 году, – Рудольф отбарабанил это механически, потому что за прошедшие месяцы рассказывал о себе уже десятки раз. – Служил в 23-м корпусном отряде мотористом и летчиком-наблюдателем, налету сорок часов.

– В 23-м? – Радулов переглянулся с комиссаром. – Интересно…

Он помолчал, размышляя, потом проговорил:

– Ну вот что, товарищ Калнин. Младший механик у меня в отряде уже есть, Александр Иванов его зовут. Завтра познакомитесь… На довольствие тебя зачислим, побудешь пока в отряде регулировщиком… А там поглядим, как с тобой поступить. Ты голодный?

– Так точно, – Рудольф несмело кивнул. Поесть сейчас было пределом мечтаний.

Наутро он погрузился в работу вместе с Ивановым и группой мотористов. Два отрядных «Ньюпора-21» имели восьмидесятисильные двигатели «Рон», три «Сопвича» – стодвадцатисильные. Один из этих стодвадцатисильных моторов и восстанавливали после капота, то есть опрокидывания через нос при неудачной посадке. Рудольф, который соскучился за эти месяцы по настоящей работе, с головой ушел в нее. Саша Иванов был помладше его самого, но видно, что с большим опытом. Работа спорилась. Пообедали, потом снова ушли в палатку возиться с мотором. А перед ужином Рудольфа вызвали к командиру.

В комнате на сей раз было трое. Кроме Радулова и комиссара Прощенка, у стола сидел крупный мужчина, одетый в кожанку с меховой подкладкой. Что-то в нем было знакомое, Рудольф прищурился…

– Сергей? Сергей Хорьков?

Они обнялись. Радулов и Прощенок с улыбкой смотрели на них.

– Выжил, значит. Ну молодец. – Хорьков хлопнул Рудольфа по плечу, как когда-то хлопал его по плечу Конон. – А я не поверил, когда Иван сказал, мол, какого-то Кальнина из 23-го отряда к ним прислали.

– А ты как? Какими судьбами? – Рудольф непонимающе смотрел на Хорькова.

– В 23-м Свияжском авиационном отряде, – Хорьков усмехнулся и приложил руку к фуражке, на которой в свете керосиновой лампы блеснула эмалью маленькая красная звездочка. – Летчик-наблюдатель Хорьков.

– 23-м Свияжском?.. – Рудольфу показалось, что пол под ним проваливается куда-то вниз. А может быть, это он сам взлетает вверх?..

– …который базируется на этом же аэродроме! – Хорьков расплылся в улыбке. – Ну что, Рудольф Михалыч, пойдешь к нам от этого вот летуна?

– Так точно, Сергей Гаврилович. – Рудольф, словно извиняясь, посмотрел на Радулова, а тот, улыбаясь, кивнул. – Пойду. И не чаял ведь в родную часть вернуться…

…Голову потихоньку отпускало. Рудольф, еще раз вздохнув, повернулся на бок и провалился в сон. Все хорошо, теперь все будет хорошо. Семерка к удаче, – мысль мелькнула, уносясь. И погасла.

– А ты его не застал, Ратауша. – Сергей Хорьков потянулся на лавке. – Роберт в отряд уже в Москве попал, мотористом. А осенью 1918-го его отправили в Казань, в летную школу. Там теперь быстро учат – он, как видишь, уже летает.

– Думаешь, отпустят тебя учиться?

– Прошусь… – Хорьков тяжело вздохнул. – Уже совсем отпустили было, я же в Москве на «Вуазене» самостоятельно посадки делал. А теперь Начальник авиации армии товарищ Конкин, вишь, не отпускает. Говорит, пока других наблюдателей толковых нет, никак нельзя…

– Говоришь, прямо посадки самостоятельные делал?

– Да, только «Вуазен» тот был потрепанный. И когда на восток из Москвы поехали, пришлось его оставить… – Сергей тяжело вздохнул.

– Много работали?

– Илья Сатунин в июле Ярославль бомбил. А мы по Казани много летали в июле и августе, с Первой советской авиагруппой.

– Читал, – Рудольф кивнул. – Только не знал, что это вы там летаете.

– С тех пор вот и прошусь, – Хорьков вздохнул, а потом ухмыльнулся. – Послушай, а ты ведь в Империалистическую войну летал наблюдателем?..

– Летал. – Сердце Рудольфа словно мощнее забилось. – Так что готов и здесь летать, ежели потребуется!

– Поговорим, – Хорьков серьезно кивнул. Помолчал, потом вздохнул и улыбнулся. – Ну вот, а Коля Цыганков в Гатчине учился, ровесник твой. Хороший летчик.

– А командир? Эрнест Бригге?

– Мужик он правильный, ты сам видел, – Хорьков вздохнул. – С посадкой слабовато у него. В Казани как минимум один «Вуазен» приложил. Тренируется с Колей теперь…

Он хотел сказать что-то еще, но с улицы раздались крики, потом в помещение вбежал кто-то расхристанный, без шапки:

– Командир разбился! – и выскочил вон.

Торопливо одевшись, побежали на улицу. День был пасмурный, но видимость хорошая. На горизонте щеточкой торчал лес, над ним висели темно-серые облака. Огляделись – из-за хат поднимался столб черного дыма. Побежали туда. Обежав крайнюю хату, быстро пошли по уже протоптанной в глубоком снегу тропе. Бежать тут было сложно. Да и спешить, пожалуй, было уже некуда: отломившийся хвост Сопвича торчал из снега под углом, а метрах в десяти от него дымился мотор и валялись остатки крыльев. Там уже стояло человек десять из отряда.

– На дрова, – мрачно констатировал Миша Огородний, и Рудольф внутренне согласился с ним: восстанавливать тут было нечего. А дров этой зимой не хватало, как не хватало и еды, и горючего, и постельного белья.

Неожиданно крики раздались откуда-то из-за обломков. Рудольф не поверил своим глазам. Поддерживая с обеих сторон, два человека вели третьего. Летный шлем его был сдвинут назад, по лбу вилась кровавая дорожка, но, похоже, пилот отделался испугом. Рудольф никак не мог понять, кто из двоих пилотов выжил, а потом Хорьков выдохнул:

– Коля….

– …Да просто повезло. – Николай покачал перебинтованной головой, глотнул чаю, поставил кружку на покрытый белой скатертью стол. – Ремень не выдержал удара, меня выбросило.

– Мотор сдал? – Хорьков внимательно смотрел на летчика. Тот молча кивнул.

– Я говорил Эрнесту: не трогай газ. На газолине нельзя обороты трогать. А он все-таки убрал обороты, подходя к земле. То ли забыл, то ли… – Николай помолчал, потом продолжил: – Сбавил газ. Мотор начал трещать и через секунд десять перестал работать. Залило, наверное, свечи. А так, конечно, не видно, куда садишься. Снег вокруг, теней нету. Вроде и ровно там было, и коснулись нормально, а потом удар. Что там, канава?