Полная версия

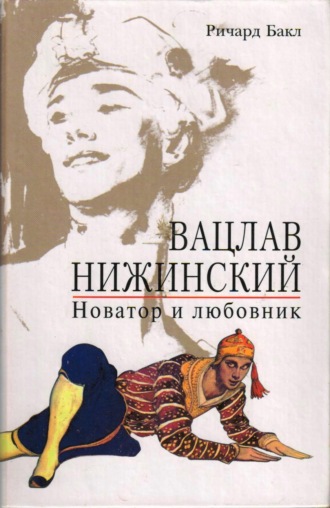

Вацлав Нижинский. Новатор и любовник

«Редакция «Мира искусства» располагалась в квартире Дягилева на верхнем этаже большого дома на углу Литейного проспекта и Симеоновской улицы… Почетное место занимали три портрета работы Ленбаха (приобретенные в 1895 году), два рисунка Менцеля, несколько акварелей Ганса Германа и Бартельса, пастельный портрет Пюви де Шаванна и несколько эскизов Даньян-Бувре.

Стулья Жакоба стояли у Сережи в столовой. В гостиной, служившей нашему редактору кабинетом, кроме рояля Блютнера, находилось несколько тяжелых позолоченных обитых бархатом кресел, большая бархатная тахта и несколько старинных итальянских шкафчиков, на которых стояли превосходная копия бюста Никколо да Удзано Донателло, несколько фигурок помпейской бронзы и бессчетное количество фотографий художников, писателей и музыкантов с автографами Дягилеву. Здесь по соседству можно было увидеть Гуно и Золя, Менделя и Массне. Все это были трофеи 1895 года, когда юный Дягилев счел необходимым засвидетельствовать свое почтение множеству знаменитостей.

Большой красивый черный стол XVI века служил «редакторским столом». Он был привезен Сережей из Италии и, говорят, возбудил зависть самого Вильгельма фон Боде. Сережа сидел во главе стола во внушительном кресле, обитом старинным бархатом. Перед ним лежали письменные принадлежности и среди них его любимое развлечение – банка с клеем и большие ножницы. Дягилев страстно любил вырезать фотографии, которые потом воспроизводились в журнале. Комнаты, выходившие во двор, были темными и мрачными и действительно напоминали контору. Здесь лежали груды бумаг, содержавшихся в порядке бедным Димой Философовым, добровольно принявшим на себя неблагодарную обязанность заведующего конторой, наставника и одновременно секретаря, которому приходится принимать всех посетителей. Большие пакеты с репродукциями, присылаемыми из-за границы, распаковывались в этих подсобных комнатах, и тот же Философов разбирал и нумеровал их, прежде чем сложить в шкафы. Здесь же другой наш мученик, следующая жертва Сережиного деспотизма, Левушка Бакст, проводил целые дни, придумывая изящные заглавия для рисунков и ретушируя фотографии, чтобы придать им более художественный вид. Иногда на добродушного и легкого в общении Левушку находили приступы негодования, и он восставал, но чаще охотно – и о как плодотворно! – проводил время, манипулируя тушью и белилами. Это помогало ему немного заработать, так как он по-прежнему находился в довольно стесненных обстоятельствах.

Сотрудники редакции неизменно собирались в столовой на деловые встречи, совершенно не походившие на собрания в других газетах. Уже тот факт, что они происходили за чаем под аккомпанемент кипящего самовара, придавал им домашний неофициальный характер. Старенькая Сережина няня, заменившая ему мать в первые годы жизни, искренне и нежно им любимая, обычно разливала чай. У нас было так заведено, что каждый подходил к ней и пожимал руку, я же целовал ее, потому что поистине испытывал нежность к этой почтенной старушке с поблекшим печальным лицом. Любовь не мешала Сереже относиться к ней по-барски. Порой он ругал и покрикивал на нее шутки ради, не задевая по-настоящему ее чувств, а она с легкостью прощала ему это и готова была простить своему любимцу и более серьезные выходки. Как рада бывала старая женщина, когда ее бывший питомец внезапно начинал обнимать и тискать ее, впадая в шутливое настроение. Няня никогда не принимала участия в наших разговорах и, скорее всего, даже не понимала, что затевают эти шумные молодые люди, непрестанно спорящие и порой так необузданно смеющиеся. Что могла понять эта необразованная крестьянка в живописи, музыке, религии, философии или эстетике? Однако ей явно доставляло удовольствие наше общество. Ее радовало, что у Сережи так много друзей, и, возможно, она ощущала, что он постепенно становится важной особой, почти такой же важной, как его отец, генерал Дягилев. К чаю всегда подавали крендели и сушки, а также нарезанный кружками лимон. В очень редких случаях, когда Дягилев принимал дам, к обычному угощению добавлялись сандвичи с рубленой солониной, specialite de la maison[9], и больше ничего. Дягилев редко ел дома и никогда не приглашал друзей к обеду или ужину. Если он считал нужным угостить кого-то, то приглашал его в ресторан, так как во французских ресторанах Петербурга можно было хорошо поесть и выпить. Кроме старушки няни, в штат прислуги Дягилева входил еще лакей Василий Зуйков, внешне не столь живописный, как няня. Он был мал ростом, черты имел весьма заурядные, но лицо его казалось довольно умным, а черные усы придавали ему воинственный вид, не слишком подходящий для слуги. Однако Василия можно было назвать идеальным слугой. Не то чтобы он раболепно относился к своему хозяину или к людям вообще, напротив, Василий был очень независимым, и эта независимость граничила порой с дерзостью. «Профессиональный» талант Василия выражался в безграничной преданности своему хозяину, которую Дягилев тотчас же оценил, так как обладал удивительным даром открывать любого вида таланты. Он немедленно понял, что Василий именно тот слуга, который ему нужен, хотя чисто внешне и не слишком презентабельный».

В 1899 году друг Дягилева, очаровательный и образованный князь Сергей Волконский, был назначен директором императорских театров и сразу же нанял на работу группу друзей. Дягилев стал младшим помощником директора. Философов был назначен в репертуарный комитет Александрийского театра. Бенуа должен был оформить постановку оперы Танеева «Месть Амура» в Эрмитажном театре, Баксту дали французскую пьесу «Le Coecur de la Marquise»[10], Сомов оформлял программы. Первым заданием Дягилева стало издание «Ежегодника императорских театров», и в 1900 году это прежде унылое бесцветное издание превратилось в роскошный том со статьями о бывшем директоре Всеволожском, о художнике XVIII века Гонзаго и об архитектуре Александрийского театра. Издание одобрил даже царь.

Друзья, однако, рассчитывали на большее. Они планировали новую постановку «Сильвии» Делиба. Бенуа должен был взять на себя общее руководство и оформить первый акт, Коровин – второй, а племянник Бенуа Евгений Лансере – третий. Баксту поручили эскизы костюмов, за исключением одного, который должен был выполнить Серов. Главные партии исполнят Преображенская и братья Легат.

Мариинский театр находился более чем в миле от балетной школы, но с самого начала своего восьмилетнего обучения учащиеся принимали участие в постановке там балетов и опер, изображая толпу или стоя на заднем плане и создавая перспективу, так что театр был частью их жизни. Их привозили и увозили на запряженных конями повозках, которые называли «Ноевыми ковчегами». Балетные постановки проходили по средам и воскресеньям, последние считались более значительными, и их репетиции обычно устраивались по пятницам. Поднявшись на пятый этаж в свои уборные, мальчики переодевались, их гримировали и выводили на огромную сцену с ее сверкающими огнями, чтобы предстать перед серебристо-синим зрительным залом, заполненным представителями двора и высшего общества. На этой сцене их дружелюбные учителя Гердт, Николай и Сергей Легаты превращались в принцев и героев, и ученики смотрели на них, выступающих партнерами легендарных балерин, разделяя их успех.

В декабре 1900 года состоялся бенефис Павла Гердта, он танцевал с Кшесинской в «Баядерке» в постановке Петипа. В январе 1901 года дала прощальное представление Леньяни, предпоследняя из выступавших в Петербурге итальянских гастролеров.

В феврале разразился скандал, но мало вероятно, что слух о нем мог дойти до ушей студентов-второкурсников.

Из-за постановки «Сильвии» у Волконского начались неприятности с главами департаментов, утверждавшими, что ему не следовало поручать руководство такой масштабной работой младшему коллеге. Пытаясь угодить всем, злосчастный директор предложил Дягилеву отказаться от единоличного руководства и разделить ответственность со старшими чиновниками, пообещав, что это будет всего лишь формальность, а фактически все останется по-прежнему. Дягилев был упрям и отказался. Он надеялся, что сможет заставить Волконского поступить по-своему, и пригрозил прекратить работу над изданием «Ежегодника императорских театров». Обычно мягкий, князь на этот раз рассердился и приказал Дягилеву продолжать работу над изданием. Дягилев поспешно вернулся в свою квартиру, где друзья трудились над эскизами к «Сильвии», и сообщил новость. Наступило всеобщее замешательство. Московский художник Коровин, связанный с императорскими театрами, испугался, что может потерять работу, Серов, который был старше и мудрее остальных, погрузился в молчание, явно не одобряя непримиримость Дягилева, но Философов и Бенуа написали директору письма протеста. Дягилев тоже написал, подтверждая свой отказ издавать ежегодник.

Волконский делал все возможное, чтобы восстановить отношения, даже пришел на квартиру Дягилева с московским коллегой Теляковским и провел там два часа, обсуждая случившееся с друзьями. Но Дягилев оставался непреклонен. Такое его поведение отчасти объяснялось тем, что его поддерживал великий князь Сергей Михайлович, возлюбленный Кшесинской. И великий князь, и балерина ненавидели Волконского. В тот же день великий князь поехал на поезде в Царское Село, чтобы переговорить с императором. Однако на следующий день царь подписал приказ об увольнении Дягилева. Два дня спустя Дягилев развернул «Правительственный вестник», надеясь найти сообщение об отставке Волконского, но прочел о своем увольнении «по третьему пункту», применявшемуся крайне редко в случае неблаговидного поведения. Это был сокрушительный удар. Его надежды руководить судьбой русского театра рассеялись как дым. Последствия этого события для всего окружающего Россию мира оказались огромными.

Этим дело не закончилось. В апреле Кшесинская должна была танцевать партию Камарго в одноименном балете Петипа на музыку Минкуса – впервые после уехавшей Леньяни. Но она не захотела выступать в предназначенной для этой роли юбке с обручами XVIII века, так как была маленького роста. Нарушив правила, она появилась в короткой пачке и была оштрафована на небольшую сумму, что в таких случаях было делом обычным. Появление на доске объявлений сообщения о штрафе переполнило чашу терпения могущественной дамы. Она через великого князя апеллировала к царю. Штраф был отменен. В июле Волконский вышел в отставку.

Той же весной состоялся официальный визит французского президента, и Кшесинская танцевала «Le Lac des Cygnes»[11] в театре в парке Царского Села. Этот вечер позже описала ученица балетной школы, принимавшая в нем участие незадолго до выпуска:

«Гала-спектакль состоялся в Царском Селе, в Китайском театре, который входил в состав созданной по капризу Екатерины Великой Китайской деревни. Театр, построенный в 1778 году и прекрасно сохранившийся, стоял среди сосновой рощи. Внутри он был восхитителен: ложи, украшенные ярко-пунцовыми, покрытыми лаком панно, красные с золотом кресла в стиле рококо, бронзовые люстры с фарфоровыми цветами – все детали роскошного интерьера, оформленного в псевдокитайском стиле. За весь вечер ни разу не раздались аплодисменты. Сверкающая драгоценностями публика, освещенная бесчисленными огнями свечей, сидела молча, застыв подобно «живой картине». В театре присутствовала императорская семья и весь двор. После представления каждый артист получил подарок, как это полагалось по традиции после спектаклей, которые посетила царская семья».

Наблюдательной девушке суждено было несколько лет спустя стать партнершей Нижинского и так же, как ему, прославить свое время. Тамара Платоновна Карсавина, дочь танцора и дамы благородного происхождения, вела свой род от византийских императоров и обладала множеством замечательных качеств, редко сочетающихся в одной женщине. Она была не только красивой, но умной, доброй, с чувством юмора. Обращало на себя внимание ее бледное лицо цвета слоновой кости с огромными темными глазами. Через несколько недель она сдала экзамены, и состоялся ее дебют на сцене Мариинского театра накануне закрытия сезона. Она исполнила па-де-де, которое называлось «Le Pecheur et la perle»[12] с Михаилом Фокиным.

Фокин был на пять лет старше Карсавиной, красивый и интеллектуальный, с пытливым умом, уже испытывающий неудовлетворенность присущей классическому балету искусственностью, он мечтал о новых формах. Они с Карсавиной полюбили друг друга. Она так описывает его:

«Михаил Фокин начал свою карьеру на сцене Мариинского театра в 1898 году. Уже за несколько лет до окончания училища за ним с надеждой наблюдали его наставники – выдающийся танцовщик в процессе становления: изумительный прыжок, энергичное исполнение, очень выразительные руки и голова молодого Байрона.

Легко воспламеняющиеся сердца девушек-учениц трепетали. Сколько плохих отметок за поведение мы получали за то, что проскальзывали в запрещенный переход, соединявший наши помещения с артистической студией, чтобы посмотреть в щелку, как он упражняется. А сколько нежных прозвищ он от нас получил! Когда мой руководитель сказал, что Фокин согласился стать моим партнером на дебюте, я едва могла поверить в свою удачу. Разница в четыре года много значила в нашей иерархии. Так что в свой первый год на сцене я чувствовала себя польщенной, когда в обеденный перерыв он подсаживался ко мне со своим чаем. Жуя бутерброды, мы говорили об искусстве, или, скорее, он говорил, а я слушала, зачарованная и немного напуганная его смелыми суждениями. Он часто провожал меня домой и нес мою сумку, идти нужно было несколько миль в отдаленную часть города, но нам прогулка казалась слишком короткой. Мы говорили в основном об искусстве. По дороге он иногда приглашал меня в музей, чтобы показать свои любимые картины, – в то время он изучал живопись и музыку. Бури (и как часто!) прерывали нашу краткую идиллию. Импульсивный по природе, в юности он имел наклонность к фанатической нетерпимости».

Осенью и зимой 1901 года Карлотта Замбелли, миланская звезда Парижской оперы, приехала, чтобы дать несколько представлений «Коппелии», «Жизели» и «Пахиты» в Мариинском театре. Были нарекания, что в конце первого балета она сделала всего восемь фуэте-ан-аттитюд и только на demi-pointe[13], вместо того чтобы выполнить их на кончиках пальцев. Она почувствовала враждебное к себе отношение со стороны клики балетоманов и «двора» Кшесинской, но заслужила похвалу от критика Светлова за легкость, воздушность и элегантность. Она разучивала партию Жизели с Чекетти и очень удивилась, узнав, что согласно существующему в России обычаю каждая балерина включает по собственному выбору какую-нибудь блистательную вариацию из иного балета на музыку другого композитора. Петипа, старый эмигрант, пришел посмотреть, как она репетирует. Он сидел, прикрыв колени пледом, и приговаривал: «Ну, покажите мне, как теперь танцуют в Париже». Старый Иогансон в интервью «Петербургской газете» сравнил ее с Тальони не в ее пользу. Но сам факт сравнения с Тальони считался достаточно лестным. Замбелли предложили большое жалованье, если она вернется на следующий сезон, но она отказалась. Она стала последней гастролершей*[14].

Примерно в 1902 году, через год или чуть больше после принятия Нижинского пансионером, его перевели в класс Михаила Обухова, который с гордостью следил за его развитием, одновременно делая все возможное, чтобы защитить его от жестокости других мальчиков. Бурман пишет:

«Обухов был чрезвычайно прямым человеком, и все годы, что мы провели с ним, он решительно не верил в похвалу. Я никогда не слышал, чтобы он отзывался о ком-нибудь с восторгом. «Неплохо!» – высший комплимент, срывавшийся с его губ. Его отметки отражали ту же тенденцию. Высшим баллом было двенадцать, Обухов никогда не ставил больше восьми или девяти никому, за исключением Вацлава, который однажды удостоился одиннадцати, но даже ему не удалось заработать двенадцать. «Почему я должен ставить кому-то из вас двенадцать? – кипятился наш наставник. – Возможно, где-нибудь в мире существует другая школа, лучшая, чем эта, и какой-нибудь танцор, быть может, заслуживает самой высокой оценки. Здесь никто не совершенен!» Однако он оценил талант Нижинского самым высоким баллом, который когда-либо ставил, и он понимал возможности Нижинского намного глубже, чем отражала его оценка».

В начале 1902 года на сцене Мариинского поставили «Дон Кихота» в версии Горского. Это был первый выпад нового директора Теляковского против владычества Петипа. Карсавина исполняла в нем небольшую партию Амура. Хотя оформлял этот спектакль Коровин, участник «Мира искусства» и друг Бенуа, последний опубликовал резкую рецензию на спектакль в журнале, послужившую началом наступления на Теляковского и его деятельность.

«Ходили слухи, будто московская постановка старого балета «Дон Кихот» – шедевр и будто его постановщик Горский открыл новые горизонты. Слухи не подтвердились. Новая версия Горского страдает отсутствием всякой организации, что является отличительной чертой любительских постановок. Его «новинки» заключаются в том, что он заставляет толпу на сцене суетиться и бесцельно передвигаться с места на место. Что касается действия, то драматические возможности спектакля и сами танцоры низведены до единообразного заурядного уровня. «Дон Кихот» никогда не был украшением императорской сцены, а теперь он превратился в нечто недостойное ее и почти позорное».

Несмотря на враждебную редакционную политику Дягилева и молчаливое согласие с ней его сотрудников Бенуа и Бакста, последние не отказались от работы, предоставленной директором императорских театров. Бенуа согласился оформить «Die Gotterdam-merung»[15], а Бакст взялся за работу над двумя греческими пьесами «Ипполит» и «Эдип» для Александрийского театра и над небольшим балетом под названием «Die Puppenfee», или «Фея кукол», для придворной постановки в Эрмитаже.

Пригласив художников, Теляковский продемонстрировал, что он симпатизирует их взглядам, хотя и не намерен позволять их властному коллеге и редактору управлять собой. Дягилев был возмущен таким «предательством», и, возможно, именно поэтому он, хотя и не прекратил совместной работы, стал часто обращаться с ними весьма высокомерно. Когда на карту ставились интересы искусства, он мог проявлять жестокость. В 1901 году Дягилев переехал в дом номер 11 по Фонтанке, рядом с домом графини Паниной и напротив графа Шереметева, штаб-квартира «Мира искусства» переехала вместе с ним.

Матильда Кшесинская, ставшая после женитьбы царя, как мы знаем, подругой великого князя Сергея Михайловича, вскоре после гала-представления по случаю десятой годовщины ее службы на императорской сцене в 1900 году познакомилась с его двоюродным братом великим князем Андреем Владимировичем, который был на десять лет моложе. После путешествия с ним по Италии осенью 1901 года она обнаружила, что беременна. В январе 1902 года она танцевала в «Дон Кихоте» Горского в Мариинском, а в феврале выступила в Эрмитажном театре в «Les Eleves de Monsieur Dupre»[16], стараясь не становиться в профиль, чтобы не демонстрировать царю, бывшему любовнику, сидевшему очень близко, в первом ряду, свою беременность от одного из его кузенов.

В Эрмитажный театр можно было пройти из картинной галереи по переходу, внутри которого располагалось удлиненное помещение, оформленное Кваренги в стиле китайского рококо. Его окна по обе стороны выходят на небольшой канал, связывающий Неву и Мойку, в него, как известно, бросилась Лиза в опере Чайковского «Пиковая дама». Сам театр, полукруглый, построенный в классическом стиле, изысканно красивый, с розовыми мраморными колоннами на фоне белых стен, был камерным, и здесь давали только представления для императорской семьи и двора, но сцена была просторной и глубокой. Сзади нее находился широкий скат, но которому можно было поднять сложное оборудование*[17].

Карсавина описывает, как выглядела публика со сцены на одном из таких особых представлений, которые происходили только два-три раза в год и, подобно вечерам в Мариинском, со временем стали неотъемлемой, хотя и более редкой чертой жизни Вацлава, заставляя его ощутить себя причастным к высшим сферам государства.

«Это был вечер костюмированного бала, когда весь двор нарядился в русские исторические костюмы. На императрице Александре Федоровне был сарафан царицы Милославской. Так как я была всего лишь артисткой кордебалета и моя роль не требовала особого напряжения, я любовалась всем тем, что видела в зрительном зале, стараясь распознать в полутьме отдельные лица. Было очень хорошо видно царя и обеих цариц, сидящих в первом ряду. Молодая императрица в тяжелой короне, надетой поверх вуали, скрывавшей волосы, была похожа ни византийскую икону. Она держала голову очень напряженно, и я не могла удержаться от мысли, что ей будет трудно наклониться над тарелкой за ужином. Я хорошо рассмотрела ее во время антракта, глядя в дырочку в занавесе, за которую происходила большая борьба, и не могла оторвать глаз от ее сарафана из тяжелой парчи, расшитого драгоценными каменьями».

Партия Кшесинской в «Баядерке» содержала драматическое соло, в котором героиня, Никия, разочаровавшись в своем неверном возлюбленном, ужаленная змеей, танцует до тех пор, пока не падает мертвой. Теперь эту партию передали девушке, которая окончила школу четыре года назад и уже привлекала к себе значительное внимание. Жизнь Анны Павловой была наполнена борьбой. Незаконная дочь еврейской прачки, брошенной своим любовником, она не обладала крепким здоровьем, но отличалась эфирной легкостью и изящным подъемом. Ее лирические пор-де-бра[18]и необычайная страстность исполнения вскоре выделили ее среди современниц. Вполне объяснимо, что, познав крайнюю степень бедности, она старалась укрепить свои позиции любой ценой. Сначала связала свою жизнь с режиссером Мариинского театра племянником директора Теляковского, а позже – с критиком Валерианом Светловым, чьи хвалебные статьи помогали укрепить ее репутацию.

Вацлав танцевал в таких балетах, как «Casse-noisette» [19], «Талисман» и «Конек-горбунок», один из первых балетов по русской сказке. В «Пахите» вместе с еще пятнадцатью мальчиками и шестнадцатью девочками-партнершами он должен был танцевать Польскую мазурку. Этот танец они репетировали в большом классе на первом этаже, где обычно проходили занятия по усовершенствованию танца у девочек, совместная работа с ними, обычно строго изолированными, волновала. Большинство мальчиков воображали себя влюбленными в ту или иную девочку, хотя им очень редко удавалось обменяться с ней хоть словом.

«Варвара Ивановна Лихошерстова, наставница девочек, вечно выглядела мрачнее тучи. Она всегда находила что-нибудь не то! Дисциплина у нее всегда была столь же строгой, как придворный этикет. Если кто-то из мальчиков слишком часто заговаривал со своей партнершей или смеялся, Варвара Ивановна бросала в его сторону пронизывающие взгляды, и нарушитель дисциплины оставался без десерта на целую неделю или в мгновенье ока лишался права посещать родных, поскольку она защищала своих девочек, словно курица единственного цыпленка. Она запрещала флирт или шутки между учащимися, и никакие оправдания не принимались во внимание, за нарушение непременно следовало наказание, и ждать пощады было бесполезно».

Временами плутовские проделки и проказы прорывались сквозь застенчивость и сдержанность Вацлава. Кто-то сказал ему, что помощник Теляковского Крупенский – «злой гений» театра. В тот вечер, когда мальчики должны были изображать демонов в «Тангейзере» и гротескный грим совершенно преобразил Вацлава, каждый раз, пробегая мимо Круйенского за кулисами, он прижимал указательные пальцы к голове, изображая рога, и высовывал язык. После оперы Крупенский призвал всех мальчиков на сцену и спросил: «Кто из вас показывал язык?» Ему ответили молчанием, Вацлав побоялся признаться. Так что весь класс был наказан и лишился выходного. Вацлав признался преподавателю: «Это сделал я». И тот ответил: «Я знаю».

Однажды мальчики развлекались, прыгая через железную подставку для нот. Когда подошла очередь Нижинского прыгать, Розай поднял ее на слишком большую высоту, так что Вацлав упал, получил сильную травму, и ему пришлось провести несколько недель в больнице. В следующий раз из-за шумной ссоры Вацлав был временно отстранен от занятий и отослан домой.

Преподаватели старались индивидуально подходить к ученикам, пытались выявить их скрытые таланты. Вацлав не слишком любил читать, но пристрастился к музыке и учился играть на пианино, но чаще на слух, чем по нотам, а также на флейте, балалайке и аккордеоне. Мать не любила, когда он играл на аккордеоне, считая этот инструмент слишком вульгарным.

Время от времени Вацлава навещал католический священник, но это не мешало мальчику посещать православную службу в школьной часовне и поддерживать дружеские отношения со школьным священником отцом Василием. Однажды католический священник завел в исповедальне разговор о российско-польской политике, Вацлав почувствовал отвращение и перестал ходить на исповедь.

В 1903 году Тамаре Карсавиной впервые дали главную роль в «Le Reveil de Flore»[20].