полная версия

полная версияДиалоги

44

См.: Менексен 247е и прим. 50.

45

Слова Ахиллеса (Ил. XVIII 108 сл.), оплакивающего гибель своего друга Патрокла.

46

Возможно, здесь содержится намек на состояние очищения от аффектов (катарсис), которое переживали зрители древнегреческого театра. Вопрос о катарсисе, впервые поднятый в связи с вопросом о трагедии Аристотелем (Поэтика 6, 1449b 27 сл.), вызвал к жизни огромную литературу. Новейшую классификацию теорий катарсиса с различными толкованиями находим в книгах: Else G. F. Aristotle's Poetics: the argument. Leiden, 1957. P 221—232; Aristotle's Poetics / Introd., comm. and app. by D. W. Lucas. Oxford, 1968. P. 273—290. Интерпретации соответствующего места «Поэтики» (VI 1449b, 25) посвящена специальная книга: Brunius T. Inspiration and Katharsis. Uppsala, 1966.

Еще в древности спорили о катарсисе как принадлежности не только трагедии, но и комедии. Эти споры, возможно, нашли отклик у неоплатоника Прокла в его комментариях к «Государству» Платона (I 49 Kroll). Для Платона вообще не могло быть существенного различия между трагедией и комедией. См. также: Пир, прим. 99. Ср. также Филеб 50ab.

47

См.: Алкивиад I, прим. 46.

48

Ср.: Менон 71е и Критон, прим. 11.

49

Отнесение очертаний (геометрических фигур) к чистым удовольствиям характерно для Платона (подробнее об этом см.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М., 1963. С. 264—300).

Краски, или цвета, в понимании античной классики являются, с одной стороны, чем-то телесным, а с другой – некоторого рода абстрактной всеобщностью. Наиболее показательным в данном смысле является учение о цветах у Демокрита и Платона. Цвета у Платона обладают определенной формой (Менон 75bc, 76a-d) и сущностью (Кратил 423d), являясь идеальным предметом (Филеб 51cd). Белый цвет (Филеб 52е) – самый беспримесный и прекрасный, а весь космос со своими сферами представляет собой сложную цветовую гамму (Федон 110b-e). В «Тимее» (67с – 68d) дается тончайшая характеристика конкретных цветов, простых и смешанных, наиболее разреженных (например, белый цвет) и уплотненных (например, черный цвет), т. е. уже потерявших свою «цветность», переставших быть цветом.

Звуки также доставляют людям несмешанное удовольствие, и тем больше, чем они проще, непритязательнее и безотносительнее к окружающему. «Созвучия» (άρμονίαι) способствуют гармонизации, т. е. укреплению расстроенной души (Тимей 47d), а вечное движение звуков в жизни космоса «является подражанием божественной гармонии» (там же, 80ab, 47d).

Запахи более тонки, чем вода, и более плотны, чем воздух (Тимей 66е), но они возбуждают удовольствия менее божественные, так как они «не сводятся к большому числу простых форм» (там же, 67а), но только к двум родам – «приятному и неприятному». См. также: Менон, прим. 8, 14.

50

Кого здесь имеет в виду Сократ, трудно сказать. Большинство исследователей видят в этих искусниках Аристиппа и киренаиков, другие – атомистов, иные – гераклитовцев и учеников Протагора с их гипертрофией становления (ср.: Теэтет 152d). О. Апельт выдвигает мегариков, ссылаясь на Аристотеля, который критиковал подобные взгляды в «Никомаховой этике» (VII 13, 1152b 7-13).

Что касается киренаиков с их теорией наслаждения, то они нигде не говорят о становлении наслаждения, а только о частичном, или частном, наслаждении и блаженстве, которое является суммой частичных наслаждений и предпочтительно именно своей целостностью (В 169, 170 // Aristippi et cyrenaicorum fragmenta / Ed. E. Mannebach. Leiden, 1961).

51

Метафора из области гончарного ремесла. Ср.: Теэтет 179d, где также идет речь о сосуде, который надлежит обследовать, «постучав» по нему.

52

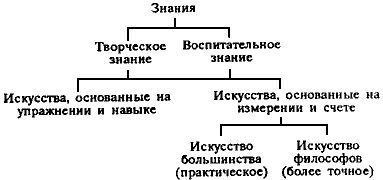

Разделение искусств:

53

См.: Горгий и вводные замечания к диалогу.

54

Имеется в виду изучение внешних явлений чувственного мира, дающих основание для мнения и фиксирующих моменты становления во времени, но не пребывание космоса в непреходящей вечности.

55

См.: Горгий 499а и прим. 50.

56

См.: Кратил, прим. 62 и Евтифрон, прим. 20.

57

Ср.: Ил. IV 451—453:

Так же, как две наводненных реки, по ущелистым русламС горных вершин низвергая шумящие грозно потоки,В общей долине сливают свои изобильные воды.Пер. В. В. Вересаева

58

Беседа Сократа с умом и разумением (63b – 64а) – персонификация, напоминающая его беседу с Законами в «Критоне». См.: Критон 50а – 54d и прим. 12.

59

В ориг. φερεΰσαι – букв. «поохотиться». См.: Евтидем, прим. 37.

60

Этот орфический стих (fr. 14 Kern) находим у Плутарха (De E apud Delphos 391d // Plutarchi chaeronensis moralia / Rec. et emend. W. Paton, M. Pohlenz, W. Sieveking. Vol. III. Leipzig, 1972), где говорится о «некоем пятом, чистом и несмешанном с горем удовольствии». Ссылки на толкование этих стихов у Прокла (II 100, 23 Kroll) и на других авторов, древних и новых, приведены у Керна (Kern).

61

Структурный анализ основных категорий «Филеба» приведен в кн.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Сократ. Софисты. Платон. С. 679.

62

Схолиаст отмечает, что первая чаша предназначалась Зевсу Олимпийскому и олимпийским богам, вторая – героям, третья – богам-спасителям (хранителям). Чаша эта считалась совершенной (см… напр.: Еврипид. Андромеда: fr. 148 N. – Sn.). Ср.: Пир, прим. 19.

26. Государство

Книга 1

Диалог «Государство» по своим размерам, обилию использованного материала, глубине и многообразию исследуемых проблем занимает особое место среди сочинений Платона. И это вполне закономерно, так как картина идеального общества, с таким вдохновением представленная Сократом в беседе со своими друзьями, невольно затрагивает все сферы человеческой жизни – личной, семейной, полисной – со всеми интеллектуальными, этическими, эстетическими аспектами и с постоянным стремлением реального жизненного воплощения высшего блага. «Государство» представляет собой первую часть триптиха, вслед за которой следуют «Тимей» (создание космоса демиургом по идеальному образцу) и «Критий» (принципы идеального общества в их практической реализации). Если «Тимей» и «Критий» относятся к последним годам жизни Платона, то «Государство» написано в 70-60-е годы IV в. Действие же самого диалога мыслится почти одновременно с «Тимеем» и «Критием» – приблизительно в 421 или в 411—410 гг., в месяце Таргелионе (май – июнь). Беседу в доме Кефала о государстве Сократ пересказывает на следующий день друзьям, с которыми назавтра будет слушать рассуждения Тимея. Таким образом, «Государство», будучи подробным пересказом реальной встречи Сократа и его собеседников, лишено всякой драматичности действия и незаметно переходит в неторопливое изложение с примерами, отступлениями, назиданиями, цитатами, мифами, символами, вычислениями, политическими и эстетическими характеристиками и формулами.

Судя по «Тимею» (см. вступительные замечания), беседа происходила в день празднества Артемиды-Бендиды, почитаемой фракийцами и афинянами. Эта беседа в Пирее, близ Афин, заняла несколько часов между дневным торжественным шествием в честь богини и лампадодромиями (бегом с факелами) тоже в ее честь. Среди действующих лиц главное место занимают Сократ и родные братья Платона, сыновья Аристона Адимант и Главкон, оба ничем не примечательные, но увековеченные Платоном в ряде диалогов (например, в «Апологии Сократа», «Пармениде»). Известно, что Сократ отговорил Главкона заниматься государственной деятельностью (Ксенофонт. Воспоминания… III 3).

Хозяин дома, почтенный старец Кефал, – известный оратор, сицилиец, сын Лисания и отец знаменитого оратора Лисия, приехавший в Афины по приглашению Перикла, проживший там тридцать лет и умерший в 404 г. Здесь же находится сын Кефала Полемарх, который в правление Тридцати тиранов был приговорен выпить яд и погиб без предъявленного обвинения, в то время как Лисию, младшему брату, удалось бежать из Афин (Lys. Orat. XII, 4, 17-20).

Среди гостей находится софист Фрасимах из Халкедона, человек в обращении упрямый и самоуверенный, однако ценимый поздними авторами за «ясный, тонкий, находчивый» ум, за умение «говорить то, что он хочет, и кратко и очень пространно» (85 В 13 Diels). Фрасимах этот, профессией которого считалась мудрость (там же, В 8), покончил жизнь самоубийством, повесившись (там же, В 7).

При обсуждении важных общественных проблем присутствуют молча, не принимая участия в разговоре, Лисий и Бвтидем – третий сын Кефала (последний не имеет ничего общего с софистом Евтидемом), а также Никерат, сын известного полководца Никия, софист Хармантид из Пеании и юный ученик Фрасимаха. Что касается Клитофонта, сына Аристонима, софиста и приверженца Фрасимаха, то в перечне действующих лиц диалога он не значится, хотя кроме указания на его присутствие в доме Кефала (I 328b) он несколько раз подает реплику Полемарху (I 340а – с).

Излагаемые Сократом идеи находят постоянную оппозицию со стороны Фрасимаха, в споре с которым как с софистом (ср. «Протагор», «Гиппий больший», «Горгий») яснее вырисовывается и оттачивается истина Сократа.

1

Имеется в виду шествие на празднестве богини Артемиды-Бендиды. Бендида – фракийская богиня, отождествлявшаяся с греч. Артемидой. В Пирее были святилища этой богини (Хеп., Hell. II 4, 11).

2

Конский пробег с факелами обычно посвящался Прометею и Афине как богам, связанным с огнем, ремеслами и науками.

3

Полемарх – см. стр. 614.

4

Приносящие жертву надевали на голову венок.

5

О двух путях к пороку и добродетели см. у Гесиода: Путь не тяжелый ко злу, обитает оно недалеко.

Но добродетель от нас отделили бессмертные богиТягостным потом: крута, высока и длинна к ней дорога…(«Труды и дни», стр. 288—290, перев. В. В. Вересаева).

6

У Гомера (II. XXIV 487) отец Ахилла «стоит на пороге старости скорбной».

7

Схолиаст приводит здесь пословицу: «Галка садится рядом с галкой». Однако к данному тексту ближе другая: «Сверстник радует сверстника, старик – старика» (ср. «Федр», 240с).

8

Софокл (496—405 гг. до н. э.) – великий греческий драматург, с большим трагизмом изобразивший старого, слепого, одинокого царя Эдипа («Эдип в Колоне»). Однако поэт замечал, что «старости нет у мудрецов – тех, кому присущ ум, вскормленный божественным днем [юности]» (фр. 864 N. – Sn.).

9

Фемистокл: см. т. 1, «Горгий», прим. 57. Сериф, о-в Кикладского архипелага, из-за своей незначительности и бедности жителей был предметом насмешек зажиточных греков. Разговор Фемистокла и жителя Серифа помещен также у Плутарха в «Сравнительных жизнеописаниях» (т. I, «Фемистокл», XVIII).

10

О Пиндаре см. т. 1, «Горгий», прим. 38. Здесь – фр. 214 Sn…

11

О поэте Симониде Кеосском см. т. 1, «Протагор», прим. 24, 46.

12

Полемарх – наследник имущества Кефала и как его старший сын, и как преемник в его разговоре с Сократом.

12a

Кефал, задав тон своим определением справедливости, с которым не согласен Сократ, удаляется и больше в диалоге не участвует.

13

О справедливости как воздаянии добра друзьям и зла врагам см. т. 1, «Менон», 71е. Эта традиционная этическая норма вызывала постоянный протест Сократа. Ср. т, 1, «Критон», прим. 11; «Горгий», прим. 28.

14

У Гомера читаем об Автолике:

И был он великийКлятвопреступник и вор. Гермес даровал ему это.Бедра ягнят и козлят, приятные богу, сжигал он,И Автолику Гермес был и спутник в делах, и помощник.(Од. XIX, 395—398, перев. В. В. Вересаева).

15

О семи мудрецах см. т. 1, «Протагор», прим. 55.

16

Периандр, сын Кипсела, тиран Коринфа (VII—VI вв. до н. э.), прославленный своей государственной деятельностью и умом. Его причисляли к семи мудрецам, хотя Геродот (III 48—53; V 92) и рисует его жестоким, властным и неумолимым человеком. Воз: можно, что Периандр-мудрец не имеет ничего общего с этим тираном. Во всяком случае уже античность сомневалась в мудрости сына Кипсела (см. Diog. Laert. I 7, 97). Платон не считает его мудрецом (см. «Протагор», 343а).

Пердикка II – Македонский царь, отец известного Архелая. См. Платон. Соч., т. 1, «Горгий», прим. 20; Ксеркс. См. т. 1, «Горгий», прим. 36; Исмений. См. т. 1, «Менон», прим. 30.

17

Усмехнулся весьма сардонически: «сардонический», или «сарданский», смех, как пишет схолиаст к II. XV 102, это «когда кто-нибудь смеется не по внутреннему настроению». Связь этого названия с о. Сардинией объясняет Павсаний (X 17, 13), пишущий о ядовитой зелени о-ва Сардинии, вызывающей предсмертные конвульсии в виде смеха. См. также схолии к данному месту Платона. Все тексты о сардоническом смехе подобраны и переведены у А. Ф. Лосева (Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957, стр. 136—139).

18

Замечательная характеристика иронии Сократа дана в речи Алкивиада («Пир», 215а-216а, 221d-222b). См. также А. Ф. Лосев. Ирония античная и романтическая (сб. «Эстетика и искусство». М., 1966).

19

Намек на то, что софисты брали всегда плату за обучение своей «мудрости». Ср. т. 1, «Апология Сократа», прим. 12, 13.

20

О справедливости как праве сильного рассуждает софист Калликл в диалоге «Горгий». См. т. 1, «Горгий», 485а-492с и прим. 33.

21

Схолиаст пишет: «Полидамант из Скотуссы в Фессалии, знаменитый, самый сильный пятиборец, который, находясь в Персии у паря Оха, убивал львов и, вооружившись, сражался обнаженным».

22

Софист Клитофонт иронизирует здесь над своим противником.

23

Схолиаст отмечает, что эта пословица употребляется (довольно редко в классическом языке) в отношении тех, кто пытается взять на себя нечто невозможное.

24

Единодушие (homonoia) и дружба (philia) были возведены в принцип справедливой государственной власти с развитием новых, космополитических, а че узкополисных идей растущего эллинистического общества. Еще у Ксенофонта Сократ в беседг с софистом Гиппием говорит: «Единодушие граждан, по общему мнению, есть величайшее благо для государства… везде в Элладе есть закон, чтобы граждане давали клятву жить в единодушии, и везде эту клятву дают» (Mem. IV 4, 16). Часто оперируют этим термином ораторы Исократ (Panegyr. 3, 104; Panath. 42, 77, 217, 225, 226, 258; Philipp. 16, 40, 141; Nicocl. 41; Агеор. 69) и Демосфен (I 5; IX 38; XVIII 246; XX 12, 110; XXII 77; XXIV 185; XXV 89).

Аристотель в «Никомаховой этике» отличает единодушие, или единомыслие, от дружбы, которой он посвятил VIII книгу. Единомыслие понимается Аристотелем не в плане личном, как простое совпадение мнений, а как категория социальная и этическая. В связи с этим Аристотель пишет: «Те государства мы назовем единомыслящими, которые имеют одинаковые воззрения на то, что полезно, и, стремясь к полезному, осуществляют его сообща». «Единомыслие есть политическая дружба», и она существует «между нравственными людьми», воля которых «направлена на полезное и на справедливое» и которые «к этой цели стремятся сообща». Единомыслия не может быть у дурных людей, так как они везде, где чуют наживу, стремятся к излишней выгоде и «польза общества» их не касается (Eth. Nic. IX 6, 1167 а22-b15). Идее единодушия посвятил три речи (38-40) блестящий оратор и деятель греческого Возрождения (1-11 вв. н. э.) Дион Хризостом.

25

Платоновское сравнение любознательного человека с лакомкой получило развитие и детализацию у историка Полибия, III—II вв. до н. э. (III 57, 7-9), у Юлиана, IV в. н, э. (Orat. II 69с), ритора Фемистия, IV в. н. э. (Orat. XVIII 220), и у других авторов.

Книга 2

1

О платоновском понимании полезного и его отличии от пригодного см. т. 1, прим. 31 к диалогу «Гиппий больший».

2

Идея общественного договора, основанного на взаимном согласии людей, а не обусловленного природой, была широко распространена в античности у досократиков – атомистов и софистов. Согласно этой теории, всякое законодательство – продукт искусства, все боги «существуют не по природе, а вследствие искусства и в силу некоторых законов», прекрасным же «по природе является одно, а по закону – другое», «справедливого же вовсе нет по природе» («Законы», 889е-890а).

3

Геродот рассказывает о царе Гиге, сыне Даскила (VII в. до н. э.), в бытность копьеносцем убившем Кандавла, своего господина, правителя Лидии, и завладевшем его богатством, женой и царством (I 8-15). Кольцо Гига Платон упоминает также в кн. X «Государства» (612b), сопоставляя его способность делать человека невидимым со шлемом Аида у Гомера (II. V 845). Волшебное кольцо Гига и шапка Аида фигурируют также у Лукиана (Bis accusatus, 21).

Платоновский Лид (здесь – отец Гига), по Геродоту, – сын Атиса, эпоним лидийцев (I 7). Вполне возможно, что Платон здесь, как это у него часто бывает, сам творит миф, придавая ему глубокий нравственный смысл. О «многозлатом Гигесе» знал Архилох (фр. 22 Diehl)

4

См. Эсхил. Семеро против Фив, 592 (о прорицателе Амфиарае, одном из семерых вождей, идущих па Фивы).

5

Эсхил. Семеро против Фив, 593 сл. (также об Амфиарае).

6

Поговорка эта восходит к Гомеру, у которого поток Скамандр (Ксанф) зовет на помощь своего брата Симоента, чтобы одолеть Ахилла: «Милый мой брат! Хоть вдвоем обуздаем неистовство мужа!» (Ил. XXI 308, перев. В. В. Вересаева },

7

Гесиод. Труды и дни, 233 сл.

8

Гомер. Од. XIX 109—113.

9

Myсей и его сын, а может быть и отец, Евмолп – мифические певцы. Мусей обычно фигурирует в качестве учителя или ученика Орфея. В именах этих певцов ясно чувствуется персонификация одного из видов искусств – пения.

10

Здесь явная насмешка над некоторыми аспектами орфических представлений о загробной жизни. Ср. у Плутарха (Сomp. Cim. et Lucull. 1).

11

По преданию, Данаиды, убившие своих мужей, были осуждены вечно лить воду в бездонные амфоры (ср. намек на это у Горация, Саrm. III 11, 22-24).

12

У Солона читаем: «много дурных людей обогащается, а хороших – страдает» (фр. 4, 9 Diehl). Феогнид восклицает (377—380):

Как же, Кронид, допускает душа твоя, чтоб нечестивцыУчасть имели одну с теми, кто правду блюдет,Чтобы равны тебе были разумный душой и надменный,В несправедливых делах жизнь проводящий свою?13

Платон в «Законах» пишет о вроде, который люди наносят «при помощи ворожбы, зачаровывающих песен и так называемых пут» (XII 933а).

14

Гесиод. Труды и дни, 287—290.

15

Это слова старца Феникса, обращенные к Ахиллу, остававшемуся неумолимым в ответ на просьбы ахейских послов (Гомер. Ил. IX 497—501).

16

О Мусее и Орфее см. выше, прим. 9, а также т. 1, «Апология Сократа», прим. 52, и «Ион», прим. 25. Первые упоминания об Орфее относятся к VI в. до н. э. (Ивик, фр. 27 D: «славно именитый Орфей»). Пиндар (Pyth. IV 176 Sn.) называет его «прославленным отцом песен». Геродот (II 81) знает об орфических таинствах наряду с пифагорейскими и вакхическими. Родина Орфея – фессалийская Пиерия у Олимпа, где, согласно мифам, обитали Музы. По другой версии, он родился во Фракии от Музы Каллиопы и царя Эагра. Аристотель (фр. 9 Rose) прямо отрицал существование поэта Орфея, в то время как софист Гиппий считал его предшественником Гомера и Гесиода (86 В 6 D).

Орфею приписывали теогоническую поэму в 24 песни, так называемые «Священные слова»; отрывки из этой поэмы помещены в известном издании О. Керна (Orphicorum fragmenta. Berlin, 1922). Сборник «Орфические гимны» содержит гимны с VI в. до н. э. и кончая первыми веками н. э.

17

Здесь имеются в виду орфики и их таинства. См. т. 1, «Горгий», прим. 82.

18

Пиндар, фр. 213 Sn.

19

Эти слова принадлежат поэту Симониду Кеосскому (фр. 55 Diehl).

20

Архилоху, знаменитому ямбографу VII—VI вв. до н. э., принадлежат две стихотворные басни о лисице и обезьяне (фр. 81 Diehl, а также фр. 88—95), которые подразумевают личные отношения Архилоха и Ликамба, отца его возлюбленной Необулы, вероломно обманувшего поэта. Обе басни известны в пересказе Эзопа (I 1, 14, см. в изд.: Corpus fabularum Aesopicarum, I, 1 of)., A. Hausrath. Lips., 1957; см. также «Басни Эзопа», перев. статьи и комм. М. Л. Гаспарова. М., 1968).

21

Крупнейшие государства: имеются в виду Афины, особенно чтившие элевсинские мистерии; дети богов – Мусой и Орфей.

22

Смысл этой эпиграммы: Главкон и Адимант – «дети Аристона», буквально «лучшего человека», и отличаются в споре так же, как в сражении под Мегарой (409 или 405 г. до н. э.), о чем и написал некий поклонник Главкона (по одной из догадок это, может быть, Критий, хотя в дошедших до нас его элегических фрагментах таких строк нет).

23

Возникновение государства в связи с необходимостью удовлетворить потребности человека рассматривается Платоном также в «Законах», где исторический план повествования перемежается с легендарными представлениями о катастрофах, потопах, завоеваниях, замедливших развитие человечества, по вместе с тем способствовавших объединению людей в общества с установленными законами (III 676а-682е).

Аристотель в «Политике» критикует Платона и Сократа с их государством, основанным на объединении классов ремесленников и земледельцев, удовлетворяющих нужды общества. Аристотель утверждает, что «все эти классы, по мнению Сократа, заполняют собою „первое“ государство, как будто вечное государство образуется лишь ради удовлетворения насущных потребностей, а не имеет предпочтительно своею целью достижение прекрасного существования» (Polit. IV 3, 12, 1291а 10-19). Совершенно очевидно, что Аристотель напрасно сетует здесь на Платона, так как Платон разделяет причину возникновения государства и цель, для которой оно создано. Вряд ли Платон отрицал «прекрасное существование» (конечно, понимаемое как высшее благо, а не чисто прагматически и утилитарно) в качестве цели государства.

Об аристотелевской теории государства в связи с Платоном см. Д. Well. Aristote et 1'histoire. Essai sur la Politique. Paris, 1960, стр. 327—339.

24

Если еще Гомером было замечено, что «люди несходны, те любят одно, а другие'—другое» (Од. XIV 228), то Ксенофонтов Сократ не только подтверждает отличие людей «по природе», но также их значительный прогресс благодаря упражнению «в той области, в которой хотят стать известной величиной» (Mem. Ill 9, 3).