полная версия

полная версияДиалоги

Перевод заново сверен И. И. Маханьковым.

1

Имеется в виду обращение одного из женихов Пенелопы к другому, оскорбившему Одиссея (Од. XVII 483—487):

Нехорошо, Антиной, что несчастного странника бьешь ты!Гибель тебе, если это какой-нибудь бог небожитель!В образе странников всяких нередко и вечные богиПо городам нашим бродят, различнейший вид принимая,И наблюдают и гордость людей и их справедливость.Пер. В. В. Вересаева.

2

Ср. Од. XVII 486, где имеются в виду боги, обходящие города и наблюдающие нравы. Ср. у Платона отождествление мудрости и божественности: «мудр и божествен» поэт Симонид Кеосский (Государство I 331 е).

3

В диалоге «Тимей» (19е – 20b) Сократ также говорит о необходимости отличать софистов от философов и политиков, так как софисты, «бродящие по городам и нигде не основывающие себе собственного жительства», люди «опытные в красноречии», не могут действовать в неродной для них области.

4

См.: Теэтет, прим. 50.

5

См.: Теэтет, прим. 7.

6

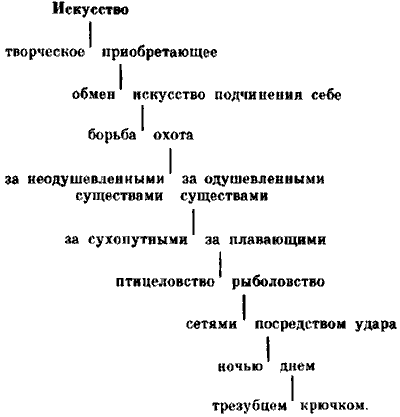

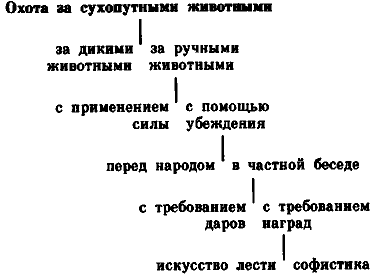

Элеец в своем определении рыболова пользуется дихотомическим принципом. Весь правый столбец таблицы входит в определение ловли рыбы с помощью удочки. Таким образом, софист ловит людей, привлекая их ложной мудростью, как рыболов на крючок:

7

Элеец считает софиста скотником, исходя из следующего разделения:

Ср.: Евтидем, прим. 37.

8

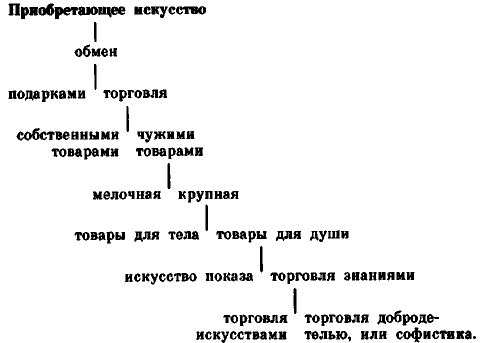

Определение софиста как торговца добродетелью вытекает из следующего рассуждения:

9

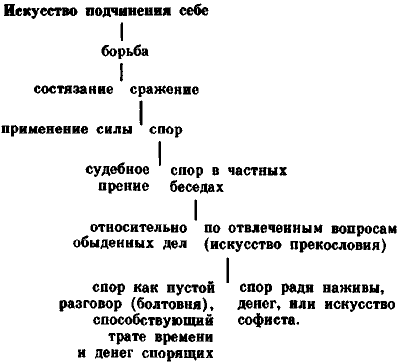

Определение софиста как спорщика ради денег видно из следующего разделения:

10

О невольных заблуждениях души ср. Законы IX 860d: «Все злые люди бывают во всем злыми лишь против воли… Все совершают несправедливости лишь против своей воли».

11

Представление Платона о несоразмерности и безобразности заблуждающейся души небезынтересно сопоставить с мыслью пифагорейца Филолая о том, что «душа облекается в тело через посредство числа и бессмертной бестелесной гармонии» (44 В 22 Diels).

12

См.: Апология Сократа, прим. 53.

13

Благородная софистика, или искусство обличения, внешне походит на обычную софистику, но на самом деле это, по Платону, подлинная мудрость, и такого «софиста» нельзя ставить в один ряд с софистом, которого выше определили как рыболова, охотника, торговца, мастера в состязаниях.

14

Пословицы из обихода борцов в палестре не раз встречаются у Платона, для которого спор тоже имеет характер состязания и борьбы. В «Государстве» VIII 544b читаем: «Итак, подобно борцу, повтори прежнюю схватку"» в «Законах» III 682е: «Наше рассуждение дает нам случай снова ухватиться за нашу тему».

15

Протагор считается автором сочинения «О борьбе». Искусный спорщик, «отец целого рода эристиков», он, по свидетельству Диогена Лаэрция, с юношеских лет был очень сильным и с большой ловкостью носил огромные тяжести, остроумно изобретя для этого свои приемы (IX 52-55). На природную сметливость юноши обратил внимание Демокрит, привел его к себе и, «наставив его в философии, сделал из него то, чем он стал впоследствии» (Gelli noctium Atticarum libri XX / Ed. S. Hosius. Leipzig, 1903. V 3). См. также: Евтидем, прим. 32.

16

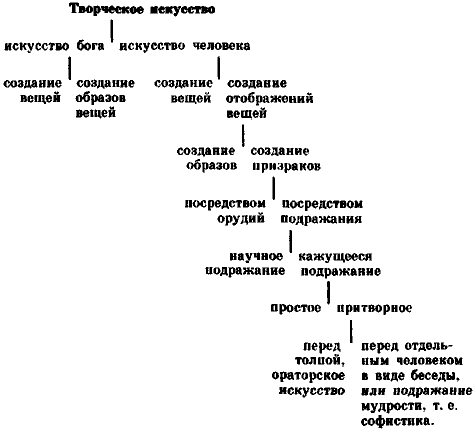

Платон относит софистов к людям, которые обладают ложным знанием, основанным на подражании, а в подражании не может быть истины, в нем только призрак истины. На эту тему Платон подробно рассуждает в «Государстве» и почти теми же словами, когда пишет, что подражатель-ремесленник «созидает и землю, и небо, и богов, и работает на небе, в Аиде, под землей» (X 596с). Такого подражателя он называл софистом. Платон продолжает: «Искусство подражания далеко от истины» (598b), оно схватывает в ней нечто малое. Подражатель плох тем, что он имеет в виду «не знание каждой вещи, почему она дурна или полезна», и его подражание направлено к тому, чтобы казаться «прекрасным невежественной толпе» (602b). Ср.: Кратил, прим. 86.

17

В «Законах» (698cd) рассказывается о том, как по приказу персидского царя Дария войска Датиса брали в плен всех эретрийцев. Враги распространили слух, будто персидские солдаты, «взявшись за руки, окружили сетью всю Эретрию».

18

Интересно рассуждение о двух видах подражания: творящем образы и создающем призрачные подобия. Платон считает всякое искусство подражательным (см. прим. 16) и уже по одному этому далеко отстоящим от «образца», или идеи, которой пытается уподобить свое произведение художник. Однако подражание может быть более близким или, наоборот, отдаленным. Создание «подобного» образа, т. е. на первый взгляд более близкого к идее, тем не менее продукт механического, чисто внешнего подражания. «Фантастическое» («призрачное») подражание, несмотря на свою внешнюю отдаленность, с определенной точки зрения гораздо интереснее, так как в нем проявляется субъективное отношение художника к миру, позволяющее схватить предмет в самых неожиданных его позициях. Однако не следует думать, что слово «фантастический» и связанные с ним «фантасма», «фантасия» адекватны нашему современному пониманию фантазии, выдумки, вымысла. Даже такой позднеэллинистический автор (II—III вв. н. э.), как софист Филострат, автор «Жизни Аполлония Тианского», полагавший основой искусства не подражание, а фантазию, все же не идет в ее понимании дальше субъективно понятого подражания. См. об этом: Тахо-Годи А. А. Классическое и эллинистическое представление о красоте в действительности и искусстве // Эстетика и искусство. М., 1966. С. 47—53.

19

См.: Теэтет, прим. 48.

20

«О природе» (В 7 Diels). Бытие Парменида тождественно с мышлением и никогда не может быть небытием, т. е. чем-то непознаваемым. Утверждение Парменида о наличии только бытия было использовано Аристотелем в «Метафизике» (XIV 2, 1089а 1-5, ср. 1088b 26-30).

21

Намек на мифологическую многоголовую гидру, которую победил Геракл. В «Евтидеме» Платона (297с) Сократ говорит: «Мне далеко до Геракла, но и он не мог сражаться в то же время и против гидры, этой софистки, у которой по причине ее мудрости вместо одной отсеченной словесной головы рождались многие».

22

Схолиаст к «Софисту» характеризует пословицу как нечто «слишком ясное». О ней упоминает Аристофан (в «Богатстве») и Менандр.

23

Существующее тройственно – видимо, у каких-то ионийских философов. Может быть, речь идет о Ферекиде Сирском, у которого действуют три космогонические силы: Зевс (Дзас), Время (Хронос) и Земля (Хтония) (7 В 1 Diels). Однако в другом фрагменте читаем: «Фалес Милетский и Ферекид Сирский считали воду началом всего, а Ферекид зовет ее Хаосом, вычитавши это, вероятно, у Гесиода, говорящего [Теогония 116]: „Прежде всего зародился Хаос“» (В 1а Diels).

Другие натурфилософы учили о двух изначальных потенциях. У Теофраста читаем (68 А 135 Diels) о «теплом и холодном, которые [некоторыми философами] признаются началами». У Архелая «началом движения было отделение друг от друга теплого и холодного, причем теплое двигалось, холодное же пребывало в покое» (А 4 Diels); из смешения теплого и холодного появились люди и животные. Таким образом, Архелай, как и его учитель Анаксагор, учил о смеси материи (ср.: Федон, прим. 46). Первоэлементами у Феагена Регийского (8, 2 Diels) были влажное и сухое, легкое и тяжелое, теплое и холодное, которые «сражаются между собой». Согласно древней традиции, два первых элемента рождали третий. В орфических фрагментах говорится о двух началах – «воде и гуще (ΰλη)», из которой появилась земля. Затем вода и земля породили «нестареющее Время – Хронос» (1 В 13 Diels). Сочинение «О едином», или «О целом», которое приписывали Пифагору (14 В 19 Diels), свидетельствует о глубоких истоках учения элейцев. У оратора Исократа (см.: Евтидем, прим. 58) находим следующее резюмирующее рассуждение о теориях древних ученых: «Одни утверждали, что есть бесконечное множество сущих [начал], Эмпедокл же находил четыре, и среди них вражду и дружбу, Ион – не больше трех, Алкмеон – только два, Парменид и Мелисс – одно, а Горгий и совсем ни одного» (XV 268 // Isocratis orationes / Ed. Benseier – Blass. Vol. I—II. Lipsiae, 1913—1927).

24

Ксенофан Колофонский (VI—V вв.), основатель школы элеатов, был известен как критик антропоморфного представления о богах в архаической мифологии и эпосе Гомера и Гесиода. Стремясь очистить и возвысить понимание божества, Ксенофан писал: «Все, что есть у людей бесчестного и позорного, приписали богам Гомер и Гесиод» (В 11 Diels). Ксенофан считал недостойным богов то, что, по мнению людей, «боги рождаются, имеют одежду, голос и телесный образ, как и они» (В 14 Diels). Материя Ксенофана – единое бытие, вечное, неизменное, шаровидной формы, неподвижное, ограниченное, безначальное. По одному из свидетельств, «Ксенофан сомневался относительно всего и принимал только одно положение – что все едино и оно есть бог, конечный, разумный, неизменяемый» (А 35 Diels). Однако это не мешало Ксенофану производить все сущее из земли, хотя вместе с тем у него «мир нерожден, вечен и неуничтожим» (А 37 Diels).

25

Под сицилийскими Музами подразумевается Эмпедокл (см.: Лисид, прим. 24). Под более строгими из Муз (ниже) – Гераклит (см.: Гиппий больший, прим. 21; Алкивиад I, прим. 13).

26

Аристотель в «Метафизике» (VII 1, 1028b 2-7) отмечает извечную сложность вопроса об определении бытия, или сущего, и разные критерии этого определения, качественные или количественные.

27

О природе (28 В 8. 43-45 Diels).

28

Элейский гость критикует – с диалектических позиций самого Платона – механическое тождество частей и целого. «Единое» обладает уже совсем новыми качествами и не может быть просто «всем», т. е. механической совокупностью отдельных частей.

29

Борьба философских школ изображается здесь в ироническом духе – как борьба олимпийских богов и титанов в «Теогонии» Гесиода (674—719). Здесь, видимо, противопоставляется наивный сенсуализм (может быть, киников) крайнему идеализму мегарской школы.

30

Опять ироническое сравнение сенсуалистов с мифологическими «спартами», появившимися из земли, из посеянных Кадмом зубов дракона (Аполлодор III 4, 3-5). Те из них, которых породила земля, – афиняне (см.: Менексен, прим. 45).

31

Люди земли – то же, что «автохтоны» (см.: Менексен, прим. 45).

32

Критика крайностей учения о бытии как покое или вечном движении и попытка стихийно-диалектически совместить эти противоположности. Аристотель в «Метафизике» посвящает целую главу (IV 8) доказательству ложности посылки тех и других философов, которые приходят только к одному результату, именно к тому, что сами себя упраздняют. Аристотель отрицает не только один лишь покой и одни лишь движения, но даже временный покой и временные движения, т. е., мы бы сказали, чередование покоя и движения. Совмещение покоя и движения воплощается у Аристотеля в идее первого двигателя, т. е. по сути дела в высшей мировой силе, управляющей всем универсумом.

33

Аристотель в своей «Физике» отмечает, что древние философы «беспокоились… как бы не оказалось у них одно и то же единым и многим» (I 185b 25-27); отсюда их боязнь путем прибавления «есть» сделать единое многим, как будто «единое», или «сущее», говорится только в одном смысле. Аристотель подчеркивает невозможность механического разделения единого и многого, так как «единое существует и в возможности и в действительности» (186а 36 сл.).

34

Здесь Платон завершает объединение всех трех кардинальных противоположностей – движения и покоя (249bс), одного и многого (251b), иного и тождественного (252b), которым соответственно посвящены «Теэтет» (180de), «Софист» и «Парменид».

35

Схолиаст к «Софисту» поясняет, что это поговорка о тех, кто сам себе предсказывает зло, как чревовещатель Еврикл, по которому был назван этот род пророчества («Еврикловый»). В лексиконе Суда дается ссылка на Еврикла в комедии Аристофана «Осы» (1017—1020).

36

О взаимоотношении движения и покоя подробно – в «Эннеадах» неоплатоника Плотина (VI 2, 7). Комментарий к данной главе этого трактата, посвященной категориям бытия, см. в книге А. Ф. Лосева «Античный космос и современная наука» (М., 1927. С. 296, прим. 41); автор указывает на шесть пунктов Плотинова доказательства того, что, если есть движение, должен быть и покой. Однако нельзя думать, что покой вполне тождествен сущему, ибо тогда и движение было бы тождественно с сущим. Если движение отличается от сущего как тождественное и не тождественно ему, то и покой надо отделять и не отделять от сущего, чтобы отражать в уме особую категорию. «Отождествлен покой и сущее в том смысле, как можно было бы отождествить движение и сущее. Мы не смогли бы отличить покой от движения, отождествляя их при помощи приравнения того и другого сущему».

37

Платон не раз прибегает к аналогии с помощью букв (Кратил 424с – 426d, Филеб 17b – 18е). Такая аналогия была обычна и у атомистов. Левкипп, например, говорил о разнообразных сочетаниях атомов, когда «вследствие перемен в составе то же самое кажется противоположным в том или другом отношении и изменяется при незначительной примеси и вообще кажется иным при перемещении какой-нибудь входившей в состав его единицы» (А 9 Diels). Подобное перемещение напоминает ему, по словам Аристотеля, разницу между отдельными драматическими жанрами, ибо «из одних и тех же [букв] возникает трагедия и комедия» (там же).

38

Здесь высказано намерение Платона написать диалог, в котором будет дано определение философа.

39

Высшие роды (γένη) Платон иногда обозначает термином είδη («виды», «идеи»).

40

Платон различает пять главных категорий: бытие, движение, покой, тождество и различие. Неоплатоник Плотин пишет (V 1, 4): «Первыми категориями являются Ум, или сущее, инаковость, тождество. Надо присоединить еще движение и покой».

41

Отделять все от всего, т. е. оперировать только отдельными понятиями или единичными чувственными данностями, не поднимаясь до общего, было присуще софистам, мегарцам и киникам, с которыми резко расходился Платон. Недаром чужеземец называет подобных лиц необразованными и нефилософами.

42

Имя (существительное) – όνομα, глагол – ρήμα. Здесь дело не в грамматическом, а в философско-диалектическом разделении на действующее лицо и действие. Только соединение этих двух компонентов создает целостную речь. Замечания о том, что одно выражение действия, например «идет», «бежит», «спит», не составляет речи, повторяется почти буквально у Аристотеля в «Категориях» (I a 16-19). Это не соответствует современным представлениям о правомерности предложения, состоящего из одного глагола, или сказуемого.

43

Тождество мысли и слова трактуется в «Теэтете» (189е – 190а), где размышляющая душа разговаривает, спрашивает, отвечает, утверждает и отрицает. Мнение рождается в тот момент, когда размышление приводит к позитивному решению. В «Филебе» тоже говорится о единстве речи и мнения, когда размышление делает душу похожей на какую-то книгу, так как память, ощущения и впечатления «будто записывают речи в душах наших» (38е – 39а).

44

Созидательная деятельность бога красочно изображена Платоном в «Тимее». Там Демиург упорядочивает бесформенную материю и вкладывает в мировое тело наделенную умом душу (29d – 30b).

45

Мнение о том, что вся природа выводится из слепой случайности или в силу самопроизвольной причины, отмечается также Аристотелем. «Случай» и «самопроизвольность», по его словам, некоторые включают в число причин. Аристотель подробно рассматривает эти понятия в «Физике»: «Есть и такие [философы], которые причиной и нашего неба, и всех миров считают самопроизвольность: ведь [они считают, что] сами собой возникают вихрь и движение, разделяющее и приводящее в данный порядок Вселенную» (II 4, 196а 24-28). Аристотель имеет здесь в виду учение атомистов Демокрита и Левкиппа о вихрях. Левкипп говорит, что миры выделяются из беспредельного в великую пустоту и «они, собравшись, производят единый вихрь, в котором, наталкиваясь друг на друга и всячески кружась, они разделяются, причем подобные отходят к подобным» (А 1 Diels). У Демокрита бесчисленные атомы «носятся во Вселенной, кружась в вихре, и таким образом рождается все сложное: огонь, вода, воздух, земля» (Ibidem). По сведению Симплиция, комментатора аристотелевской «Физики», Демокрит, утверждая, что «вихрь разнообразных форм отделился от Вселенной» (каким же образом и по какой причине, он не говорит), по-видимому, считает, что он «рождается сам собою и случайно» (А 67 Diels). Если это действительно так, то так называемое мнение толпы, о котором читаем у Платона, есть не что иное, как мнение атомистов.

46

Разделение в ширину находим в «Федре» Платона, где говорится о правой и левой сторонах человеческого тела или о правом и левом делении безумия (266а). В данном случае все творческие искусства делятся в ширину на присущие человеку и присущие богу. Дальнейшее деление, мы бы сказали, происходит в глубину (у Платона в длину) – от самого общего творческого искусства к наиболее частному его виду – софистике.

47

Итак, после длительных логических разделений Платон приходит к определению софиста как мнимого мудреца. Ср. Аристотель в «Метафизике»: «Софисты подделываются под философов (ибо софистика-это только мнимая мудрость)… Софистика… занимается тою же областью, что и философия, но философия отличается… от софистики выбором образа жизни… Софистика – это мудрость мнимая, а не действительная» (IV 2, 1004b 17-26).

24. Парменид

Среди исследователей нет единства в датировке диалога «Парменид». Слова Сократа в «Теэтете» (183е) о его встрече в молодости с Парменидом, уже глубоким старцем, как будто бы заставляют некоторых считать «Парменида» одним из ранних сочинений Платона; другие же, основываясь на внутреннем развитии темы бесед Сократа, считают его поздним и зрелым произведением.

По своей структуре «Парменид» делится на пролог и три части, причем между второй и третьей частями имеется своего рода интермедия. Вся беседа между Парменидом, Зеноном, Сократом и Аристотелем излагается неким Кефалом своим друзьям, почему этот диалог носит название «пересказанного»; однако, как всегда у Платона, рассказчик отодвигается в тень, и создается полная иллюзия живого разговора между несколькими философами.

В прологе Кефал из Клазомен (он не имеет ничего общего с Кефалом из «Государства», отцом оратора Лисия) рассказывает своим собеседникам о своем приезде в Афины вместе с друзьями и встрече с Адимантом и Главконом. Клазоменцы слышали, что Антифонт (брат Главкона, Адиманта и Платона по матери; см.: Хармид, прим. 17) был близок с другом Зенона Пифодором и от последнего знал о бывшей в давние годы (ок. 449 г.) встрече Парменида, Сократа и Зенона в Афинах. Тогда клазоменцы и афиняне отправились домой к Антифонту, и тот пересказал со слов Зенона весь этот давнишний разговор, теперь уже буквально через третьи руки излагаемый Кефалом своим слушателям.

В центре диалога философ Парменид (см.: Теэтет, прим. 48 и Софист, прим. 19). В первой части – беседа между Сократом и Зеноном (см.: Алкивиад I, прим. 28). Зенон представлен цветущим сорокалетним мужчиной в зените славы, в отсутствие Парменида уверенно читающим свое сочинение, слушать которое пришли в дом Пифодора Сократ и его друзья. Во второй части – разговор Сократа и Парменида. Сократ здесь совсем юн – ему то ли 16, то ли 20 лет. Парменид представлен величавым старцем около 65 лет (если считать год его рождения около 514 г., а время беседы, рассказанной Кефалом, – 449 г.; см.: Теэтет, прим. 50).

В третьей части – диалог между Парменидом и Аристотелем. Этот Аристотель – юноша, еще моложе Сократа. Он, так же как и Теэтет или Антифонт, влюблен в философию и диалектику. В тексте «Парменида» есть указание (127d) на то, что он впоследствии стал одним из тридцати тиранов после олигархического переворота в Афинах в 404 г. Возможно, что именно его упоминает Ксенофонт в «Греческой истории» как «афинского изгнанника», посланного Лисандром в Лакедемон для переговоров с Фераменом (II 2, 18; см. также: Менексен, прим. 37). Возможно, это тот самый Аристотель, который, по словам Диогена Лаэрция, «занимался государственными делами», автор «изящных судебных речей» (V 35). Диоген называет этого Аристотеля в числе других восьми, носивших это имя. Первым в списке Диогена стоит знаменитый ученик и критик Платона, вторым – государственный деятель, третьим – комментатор «Илиады», четвертым – сицилийский ритор, написавший ответ на Панегирик Исократа, пятым – ученик сократика Эсхина, шестым – киренец, автор трактата по поэтике, седьмым – известный наставник молодежи в физических упражнениях, восьмым – малозначительный грамматик. Из всего этого перечня наиболее достоверным участником платоновского диалога является второй Аристотель, так как сам Стагирит родился в 384 г., т. е. 65 лет спустя после действия «Парменида», и во время написания диалога Платоном ему было всего 16 лет, хотя небезынтересно, что возражения в «Пармениде» против независимого существования идеи впоследствии использовал философ Аристотель, который критиковал Платона и мегарцев, учеников Сократа, со сходных позиций (см.: Метафизика I 9, 990а 33 – 991а 8, 991а 20-22, XIII 4, 1078b 32 – 1079b 10).

Пифодор, сын Исолоха (упоминается в Алкивиаде I 119а), – богатый афинянин, любитель философии, учившийся у Зенона, которому он заплатил за уроки огромные деньги – 100 мин. В его доме, как и в доме богача Каллия (см.: Апология Сократа, прим. 11), собирались софисты и вообще поклонники философии.

Антифонт, сводный брат Платона, оставил свои философские увлечения и прославился как знаток лошадей и мастер конных ристаний.

В настоящем издании публикуется перевод диалога «Парменид», выполненный Η.Η.Томасовым и изданный в «Творениях Платона» (т. IV. Л., 1929).

1

Клазомены – ионийский город в Малой Азии, родина философа Анаксагора (см.: Апология Сократа, прим. 27).

2

Мелит – аттический дем.

3

См.: Евтифрон, прим. 17.

4

Керамик – северо-западное предместье Афин (часть Керамика находилась внутри города). Ср.: Протагор, прим. 21.

5

Сократ иронически отмечает одну и ту же суть учения Парменида и Зенона («единое» Парменида и «не многое» Зенона), хотя Зенон пытался в отсутствие Парменида проявить самостоятельность.

6

О том, что лаконские щенки очень ценились в древности, есть намек у Петрония («Сатирикон» гл. XL, лаконские собаки богача Тримальхиона).