полная версия

полная версияАртиллерия

Удар нашей артиллерии, несомненно, будет внезапным, коротким и мощным. Всю подготовку к наступлению артиллерия проделает скрытно, не выдавая противнику места главного удара. Для этого наши новые батареи из резерва главного командования будут подходить к полю боя ночью. Командиры их засветло изучат местность и расположение противника. Заранее же, накануне боя, все артиллерийские командиры договорятся с пехотными и танковыми командирами о всех их нуждах, о всех целях, которые артиллерия должна будет разрушить или подавить, чтобы расчистить путь нашим атакующим войскам.

Если противник будет располагать прочными, например бетонными, укреплениями, часть наших наиболее мощных артиллерийских дивизионов и батарей составит специальную группу артиллерии разрушения. Эти батареи первыми откроют огонь и разрушат важнейшие оборонительные сооружения противника. Они не позволят противнику сохранить в прочных казематах его пушки и пулеметы, которые в момент атаки наших танков и пехоты могли бы нанести нам большие потери.

Другая часть наших дивизионов и батарей, главным образом дальнобойные пушки, составит группу артиллерии дальнего действия. Эта группа будет громить артиллерию противника и его тылы: штабы, резервы, склады.

Наконец, вся остальная артиллерия – ее будет больше всего – составит группы поддержки пехоты и танков.

Действия нашей артиллерии в наступательном бою будут подчинены единому руководству, боевые задачи тщательно рассчитаны и распределены по строгому плану между различными группами артиллерии.

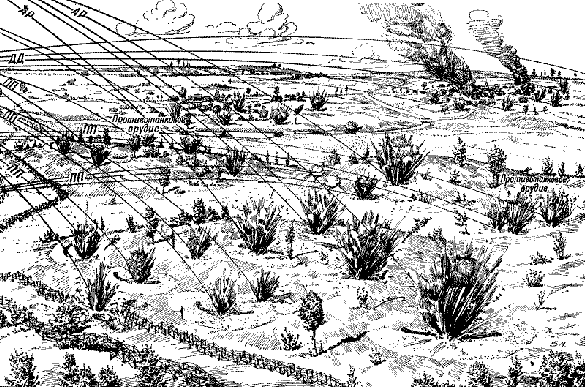

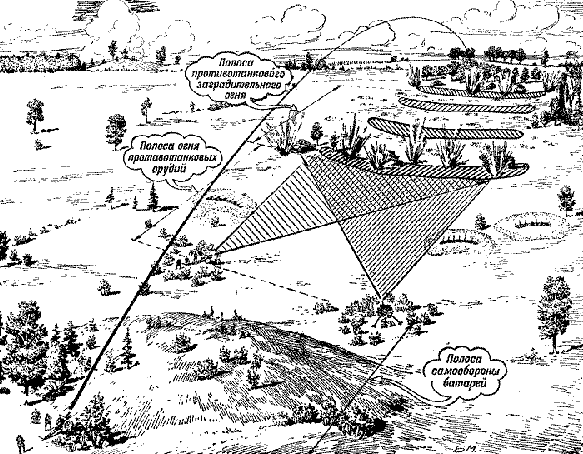

Как, примерно, распределятся огневые задачи между артиллерийскими группами разрушения, дальнего действия и поддержки пехоты, показано на рисунке 351.

Артиллерия поддержки пехоты не будет ставить своей задачей разрушить или уничтожить все цели, которые могут помешать нашей пехоте и танкам двигаться вперед. Такое разрушение (уничтожение) потребовало бы стрельбы громадного числа орудий в течение многих часов подряд. А вы уже знаете, что это нарушает принцип внезапности и не дает поэтому успеха в бою. Достаточно будет, если артиллерия не уничтожит, а только подавит противника на всей глубине его оборонительной полосы. Подавит – значит, не позволит противнику успешно применять свое оружие, лишь частично разрушив укрепления и уничтожив попутно часть живой силы и орудий. Не смогут, например, пулеметчики противника метко стрелять, если вокруг их пулемета все время будут рваться снаряды. Пулемет, может быть, и останется цел, останутся в живых и некоторые пулеметчики, но они не смогут высунуть головы из окопа. А кто высунет, – будет поражен осколками рвущихся кругом снарядов.

Рис. 351. Распределение огневых задач между группами артиллерии: разрушения (АР), дальнего действия (ДД) и поддержки пехоты (ПП)

Или, положим, противотанковая пушка противника окажется окутанной густым дымом от непрерывно рвущихся перед ней дымовых снарядов. Сквозь дым противнику не видны будут наши атакующие танки, и невозможно будет встретить их метким огнем.

Такое подавление всех важных целей потребует артиллерийской подготовки атаки в течение одного, двух, трех часов. Чем больше будет у нас орудий и танков на каждый километр фронта, тем короче может быть артиллерийская подготовка. Чем сильнее будут укрепления противника, тем дольше должна быть артиллерийская подготовка. Иногда она будет длиться и больше трех часов.

Но как бы много орудий и танков ни было, артиллерийская подготовка не должна быть слишком короткой: иначе противник сохранит силу сопротивления, понесет небольшие потери, и в последний момент, когда наша артиллерия вынуждена будет перенести свой огонь вперед, чтобы не поражать своими снарядами свою же пехоту, противник быстро оправится и сможет нанести нам такие потери, что отобьет атаку.

Лишь в отдельных случаях, в особо благоприятной обстановке, когда противник слабо укрепился, можно будет успешно сломить его сопротивление почти без всякой артиллерийской подготовки, ограничившись внезапным мощным огневым налетом по передовой полосе обороны перед самой нашей атакой.

Наступать наши войска будут, как правило, имея большое количество танков и боевой авиации.

И танки, и авиация окажут громадную помощь нашей пехоте – они, так же как и артиллерия, расчистят ей путь для наступления.

Танки своим огнем и весом будут уничтожать (давить, разрушать) живую силу противника, его пулеметы и пушки. Они проделают для нашей пехоты проходы в заграждениях из колючей проволоки, если противник успеет устроить их перед своими окопами.

Наши самолеты бомбами и огнем из пулеметов с «бреющего полета» (полет над самой землей, не выше 25 метров) будут громить батареи противника, подходящие к полю боя неприятельские колонны пехоты и танков, штабы и прочие цели, достойные атаки авиации.

Все это снимет с артиллерии ряд задач, которые ей приходилось выполнять в те времена, когда она одна должна была прокладывать путь атакующей пехоте.

Но у артиллерии появятся зато новые заботы, каких не было в прежних войнах: она должна будет помогать нашим танкам и авиации выполнить их задачи с меньшими потерями, а это удастся лишь в том случае, если артиллерия подавит неприятельские противотанковые огневые средства своим огнем, все время прикрывая наши танки спереди и с боков (флангов) как бы стеной из рвущихся снарядов – «огневым валом», или, иначе, подвижным заградительным огнем.

Важно, чтобы наша артиллерия по возможности помогла и своей авиации, прикрывая ее в воздухе огнем зенитных батарей и подавляя зенитные батареи и пулеметы противника.

Так наша артиллерия вместе с танками и авиацией, сражаясь дружно, бок-о-бок с нашей пехотой и конницей, подавит противника одновременно на всей глубине его оборонительной полосы, обеспечив уничтожение и расстройство всех сил противника. Когда тем или иным способом сопротивление неприятеля будет сломлено, наша высокоподвижная артиллерия активно поможет пехоте, коннице, танкам и авиации неотступно преследовать противника, не давая ему вновь закрепиться, не позволяя уйти от окончательного разгрома.

Если же почему-либо войскам придется наступать без помощи танков и авиации, артиллерия и без них сможет оказать мощную поддержку пехоте. В этом случае роль ее, очевидно, окажется еще более ответственной и значительной.

В 1920 году Первая Конная армия, совершая свой легендарный польский поход, подошла к городу Новоград-Волынску. Здесь белополяки сильно укрепились, преградив путь Красной коннице густой сетью проволочных заграждений, окопов и пулеметных гнезд.

Товарищ Ворошилов приказал артиллерии пробить своим огнем проходы в проволочных заграждениях.

Не раз артиллерии приходилось выполнять такие задачами в мировую империалистическую, и в гражданскую войну. Часа полтора-два напряженного огня, расход 200—250 снарядов – и проход шириной в 6 метров будет готов. Но всего один проход. А сколько надо таких проходов, чтобы пропустить в атаку целую кавалерийскую дивизию? Сколько тысяч снарядов нужно потратить на это? А снаряды в то время Конная армия подвозила за 300—400 километров от линии фронта на подводах. Легко ли было в этих условиях расходовать снаряды тысячами? Но доблестные красные артиллеристы, воспитанные товарищами Сталиным и Ворошиловым, умели по-большевистски решать самые сложные боевые задачи. Вот их решение.

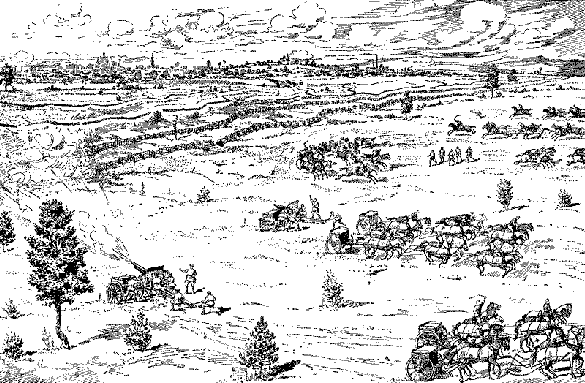

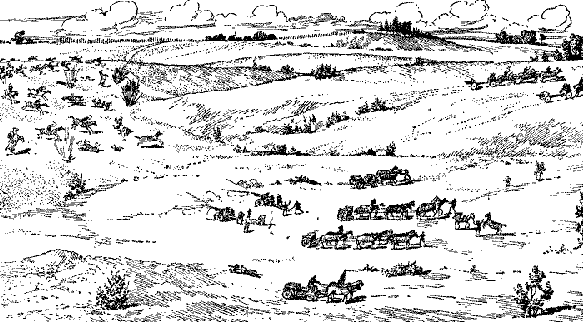

Из-за леса полным карьером вылетел дивизион конной артиллерии. 12 пушек стремительно неслись прямо к позициям противника (рис. 352). Подлетев почти вплотную к проволочным заграждениям-, перед самыми окопами белополяков дивизион круто повернул «налево кругом» и в то же мгновение открыл картечью в упор по проволочным заграждениям. При такой стрельбе в упор картечью один снаряд сразу пробивал шестиметровый проход в проволоке, то-есть заменял собой 200—250 снарядов, которые нужно было выпустить для этого с закрытой позиции.

Рис. 352. Как артиллерия в гражданскую войну пробила проволоку картечью

Для выполнения всей операции по расчистке проходов в колючей проволоке дивизиону потребовалось всего несколько минут. Прежде чем белополяки успели сообразить, в чем дело, прежде чем они успели открыть ответный огонь, дивизион доблестных красных артиллеристов карьером ушел уже назад в свое укрытие, а на смену ему сквозь сделанные проходы устремились в атаку лихие кавалеристы.

Приказ товарища Ворошилова был выполнен, дорога коннице открыта.

Артиллерия преграждает путь врагу

Наступление против укрепившегося противника требует очень больших сил и средств.

Но разве можно быть всюду одинаково сильным? Разве все участки фронта имеют одинаковое значение?

Нет. Быть всюду одинаково сильным нельзя. Для того чтобы на главном направлении иметь достаточные силы и вести решительное наступление, на второстепенных участках фронта придется иногда обороняться.

Конечно, артиллерия поможет своей пехоте и в этом случае.

Эту помощь артиллерия может оказать тогда, когда артиллеристы поддерживают неразрывную связь со своей пехотой, сами наблюдают за полем боя и в любой момент готовы открыть огонь по собственной инициативе.

Уже много дней французы оборонялись на высоте 304. Они защищали северо-западные подступы к важнейшей французской крепости Верден. Немцы несколько раз пытались взять высоту с налета, но каждый раз неудачно. Наконец, 3 мая 1916 года они решили сломить сопротивление французов огнем своей тяжелой артиллерии. В течение почти целого дня они громили французские окопы своими тяжелыми снарядами. Каждые 5 метров обстреливало одно тяжелое орудие. Окопы скрылись в дыму разрывов, в густых тучах поднятой ими пыли.

Затем германская артиллерия перенесла огонь в тыл, а германская пехота пошла в атаку.

Тогда французская пехота выпустила несколько красных ракет, сигнализируя своей артиллерии о начале атаки противника. Через 30 секунд первые французские снаряды пролетели над головой пехоты. Это не подавленные германцами, укрытые французские батареи открыли заградительный огонь (рис. 353).

Рис. 353. «…французские батареи открыли заградительный огонь»

Огонь был заранее подготовлен, орудия наведены и заряжены. Артиллеристы ждали атаку и были к ней готовы. Французские 75-миллиметровые пушки стреляли с предельной скоростью. В минуту они выпускали свыше 20 снарядов каждая. Эти снаряды образовали перед германской пехотой сплошную завесу разрывов, через которую невозможно было пройти. Германская атака не удалась и на этот раз. Так в 1916 году артиллерия преградила путь пехоте противника,

А теперь приходится задерживать не только пехоту, но и танки противника. Это может и должна сделать артиллерия, нужно только соответствующим образом организовать противотанковый огонь (рис. 354).

Рис. 354. Как будет организована теперь борьба артиллерии с танками

Почти всегда можно достаточно правильно предугадать пути, по которым могут пойти в атаку танки противника. На этих, путях всегда можно выбрать рубежи, ориентиры или местные предметы, заблаговременно пристрелять их или подготовить по ним исходные установки для открытия заградительного огня. Как только танки противника пойдут в атаку, артиллерия встретит их мощным заградительным огнем на первом из пристрелянных рубежей. По мере приближения танков батареи будут ближе переносить и заградительный огонь. Такой огонь носит название противотанкового огневого заграждения (ПТОЗ).

Но все же одним этим огнем атаку танков отразить едва ли удастся: во-первых, многие танки, благодаря большой скорости движения, проскочат через полосы заградительного огня, а во-вторых, этот огонь нельзя применять чересчур близко (ближе 400—600 метров) к окопам своей пехоты, так как очень легко поразить ее случайными снарядами. Поэтому вблизи переднего края оборонительной полосы и в ее глубине придется разместить специальные орудия для борьбы с танками.

Эти противотанковые орудия обычно располагаются укрыто в каких-нибудь складках местности, в лощинах, кустах, за высотами. До подхода танков противника эти орудия огня не открывают. Когда, же танки подойдут на расстояние около одного километра (для дивизионных пушек – около полутора километров), противотанковые орудия расстреливают танки прямой наводкой. Этот огонь дает отличные результаты. И чем тщательнее подготовлена позиция противотанкового орудия, чем лучше оно замаскировано, чем выдержаннее и отважнее его бойцы, тем лучшие получаются результаты. Вот один из многочисленных примеров этого. В июне 1920 года под Каховкой командир батареи Латышской дивизии спрятал одно орудие в сарай на окраине деревни Чаплинка. Ничего не подозревавшие белогвардейские танки пошли в атаку на селение. Командир взвода открыл ворота и стал расстреливать танки в упор. В результате этой хитрости, смелости и спокойствия орудийного расчета атака танков была отбита, на поле боя осталось несколько подбитых танков.

Чрезвычайно ярко показала значение противотанковых орудий и борьба революционной Испании с фашистскими захватчиками.

Если танки противника прорываются через полосу заграждения, если их не задерживают противотанковые орудия, тогда в борьбу с танками вступает вся артиллерия, стоящая внутри оборонительной полосы. Если позволяет местность, батареи ведут борьбу с танками непосредственно со своих позиций. Это возможно в тех случаях, когда перед фронтом батареи, а также вправо и влево от нее имеется открытое пространство метров на 800. Если же этого нет, орудия батареи переезжают на заранее выбранные противотанковые позиции, расположенные где-либо вблизи основной огневой позиции.

Вся артиллерия ведет борьбу с танками вплоть до стрельбы по ним в упор. Артиллерия не должна пропустить танки противника за линию своих огневых позиций.

Мы здесь заострили все внимание на борьбе артиллерии с танками противника и как будто совсем забыли про его пехоту и артиллерию. Правильно ли это? Можно ли считать, что, отбив атаку танков противника, мы полностью избавились от всяких угроз с его стороны?

Конечно, нет. Хотя борьба с танками и является важнейшей, первоочередной задачей артиллерии в оборонительном бою, но она ни в коей мере не освобождает артиллерию ни от борьбы с пехотой противника, ни от борьбы с его артиллерией.

Иногда борьба с пехотой противника становится для артиллерии первоочередной задачей.

Осень 1918 года. Белогвардейцы сжимают кольцо своих войск вокруг большевистского Царицына. Линия фронта уже в 8 километрах от города. Уже под огнем окраина города. Еще нажим, и Царицын падет.

Но ведь обороной города руководит товарищ Сталин, а это значит, что город – неприступная крепость. Товарищ Сталин проводит мобилизацию на фронт коммунистов и советских работников во всем городе. Пустеют советские и партийные учреждения, но зато крепнет фронт.

Противник получает сильное подкрепление – офицерскую бригаду в 10-12 тысяч офицеров. Белые готовят решительный удар; теперь с часу на час нужно ждать наступления на всем фронте.

Товарищ Сталин и его верный соратник товарищ Ворошилов, оценив обстановку, намечают наиболее вероятное направление главного удара противника и здесь готовят ему достойный отпор.

Со всего фронта 10-й армии на этот участок скрытно подвозят и сосредоточивают нашу артиллерию и бронепоезда. Опрокинуть врага, уничтожить его артиллерийским огнем – такую задачу поставил артиллерии товарищ Сталин.

Утром белогвардейские части пошли в атаку. В полной парадной форме, колонна за колонной, цепь за цепью шли офицерские полки. Это было похоже на «психическую атаку», показанную в картине «Чапаев», но превосходило ее своим размахом, количеством атакующих. Впереди шли цепи офицерской бригады, а за ними полки белого генерала Краснова. Расчет был на то, что красноармейцы не выдержат, будут подавлены и деморализованы одним видом неуклонно движущейся вперед массы вооруженных людей.

Но большевики выдержали. Когда белогвардейцы подошли на расстояние 200—300 метров, вся масса нашей артиллерии в 200 орудий, да еще 10 наших бронепоездов с их 40 орудиями внезапно обрушились на атакующих ураганным огнем.

Офицерские полки не выдержали огня: они залегли, а потом в панике побежали, оставляя на поле боя тысячи убитых и раненых. Артиллерия преследовала своим огнем бегущую толпу до предела дальнобойности своих орудий.

Разгром врага по сталинскому плану, блестяще начатый артиллерией, завершили пехота и конница. Красная Армия прорвала кольцо, сжавшееся вокруг города, и нанесла противнику такой сокрушительный удар, от которого он не мог оправиться целый месяц.

В эти исторические дни Красный Царицын завоевывал право именоваться Сталинградом, городом имени руководителя героической обороны, городом имени Сталина.

Артиллерия прикрывает пехоту

Ну, а если противник все же прорвет оборонительную полосу? Если неудачу потерпят соседние части? Если войска окажутся под угрозой окружения и получат приказ отходить? Как будет тогда действовать артиллерия? Неужели используют подвижность артиллерии только для того, чтобы возможно скорее увести ее с поля боя в тыл?

Конечно, нет. Артиллерия должна всей своей огневой мощью прикрыть отход своей пехоты.

Когда войска отходят, перед артиллерией стоит ответственная и почетная задача: задержать преследующего противника, не дать ему возможности напасть на свои отходящие войска.

После неудачных боев одна из частей Красной Армии отходила от Мариуполя. Пехота была сильно изнурена предыдущими боями и поэтому серьезного сопротивления оказать белым не могла. Прикрытие отхода замыкающей колонны красных было возложено на батарею.

Командир батареи организовал прикрытие отхода перекатами.

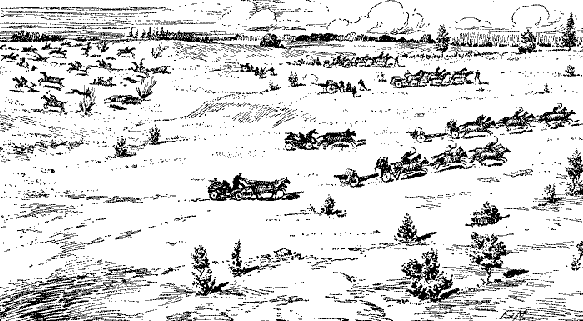

Сначала первый взвод, стоя на позиции, отбивал атаки передового отряда белой конницы (рис. 355). В это время второй взвод занимал другую позицию – в одном километре сзади первого взвода.

Рис. 355. «Сначала первый взвод… отбивал атаки … белой конницы»

Когда атака белых была отбита, первый взвод начинал отходить карьером на новую позицию в одной километре сзади второго взвода; в это время уже второй взвод принимал на себя атаки (рис. 356).

Рис. 356. «…в это время уже второй взвод принимал на себя атаки»

Всего батарее пришлось за день отбить таким образом более десяти конных атак.

Это очень характерный пример: ведь фактически одна только батарея своим огнем обеспечила и защитила отход колонны, которая сама не могла оказать белым почти никакого сопротивления.

Примерно таким же образом артиллерия может прикрывать отход и более крупных войсковых соединений. В этом случае чередоваться будут не взводы, а целые батареи, дивизионы и даже группы дивизионов. Занимать они будут закрытые, а не открытые позиции. Вместе с артиллерией отход будут прикрывать части пехоты с пулеметами и танками. Все эти прикрывающие части будут отходить с одного рубежа на другой только тогда, когда на следующем тыловом или промежуточном рубеже новые части изготовятся для отпора преследующему противнику. Артиллерийские командиры будут в этом случае занимать наблюдательные пункты вместе с пехотными командирами; это облегчит связь между ними и согласованность в действиях. Чтобы не тратить времени на прокладку и снятие телефонных проводов, батареи будут применять главным образом радиосвязь.

* * *Приведенных примеров достаточно для того, чтобы ясно представить себе значение артиллерии, ее роль в бою.

Сильнейший, необходимый в любом бою, незаменимый помощник пехоты – так можем мы определить в самых кратких словах значение артиллерии.

Чем же сильна артиллерия?

Из всех наземных родов войск артиллерия обладает наибольшей силой и мощью огня. Никаким другим оружием ни пехота, ни конница, ни танки не могут нанести неприятелю такого тяжелого урона, не могут причинить таких огромных разрушений.

Действительно, артиллерийский снаряд таит в себе огромную силу. Эта его сила заключается в его весе, доходящем до полутора тонн, в его колоссальной начальной скорости, достигающей 1 000 и даже 2 000 метров в секунду, в громадной мощности взрывчатого вещества, находящегося внутри снаряда.

Ударов такой силы не выдерживают самые прочные железобетонные перекрытия, самая толстая броня.

Когда же артиллерия стреляет не столь мощными снарядами, тогда она использует в полной мере другое свое свойство – скорострельность. Так, например, 76-миллиметровая пушка может дать до 15-16 выстрелов в минуту; это значит, она выпустит за одну минуту около 100 килограммов снарядов, которые при разрыве дадут до 30 000 осколков разного веса. И такой громадной силой огня располагает всего только одно орудие!

К этому надо прибавить, что артиллерия стреляет метко. Чем выше боевая выучка артиллеристов, чем выше подготовка их командиров, тем более меток ее огонь.

Но и кроме силы и мощи огня, артиллерия обладает еще целым рядом очень важных, очень ценных боевых свойств.

Первое ее свойство – дальнобойность.

Неприятель, если он находится от нас на расстоянии 5-10 километров, может не опасаться ружейного и пулеметного огня. Но от артиллерийского обстрела его не спасут даже десятки километров.

Дальнобойное орудие может в любой момент настичь врага своими снарядами, поразить его своим огнем.

Второе свойство артиллерии – способность поражать своими снарядами самые разнообразные цели.

Земляные укрытия, железобетонные блиндажи, броня танка, паутина проволоки, войска и самолеты противника – все это цели, совсем не похожие друг на друга, цели различной прочности и уязвимости. Но для каждой цели у артиллерии имеются свои снаряды: гранаты, шрапнели, бронебойные и бетонобойные снаряды, зажигательные, дымовые и другие специальные снаряды.

Ко всему этому присоединяется еще одно очень важное свойство – внезапность.

Представим себе, что противников разделяет расстояние в пятнадцать километров. Чтобы преодолеть это расстояние, коннице нужно 1,5 – 2 часа, танкам – около 30 минут, самолету, в зависимости от его скорости, – 2-3-4 минуты.

Но время на войне необычайно ценно. Одной-двух минут уже достаточно, чтобы принять необходимые меры, приготовиться к отпору или к самозащите.

Снаряд же пролетит это расстояние за каких-нибудь 30-40 секунд и, главное, поразит противника совершенно внезапно.

Разве есть какая-нибудь возможность предупредить о приближении артиллерийского снаряда? Разве можно узнать, куда он летит, где и кого он поразит?

Конечно, нет.

Поэтому-то меткий, внезапный артиллерийский огонь всегда производит в рядах противника опустошение, ошеломляет его, нередко подавляет его волю к победе.

Вот небольшой пример из мировой войны.

2 августа 1914 года под городом Томашевом 4-й австрийский пехотный полк, один из лучших полков австро-венгерской армии, повел решительное наступление против частей 1-й Донской казачьей дивизии. Донцы не выдержали натиска более сильного противника и стали поспешно отступать.

В это время две донские казачьи батареи скрытно выехали на замаскированную позицию и внезапно обрушились ураганным перекрестным огнем во фланг наступающим австрийцам.

Результат получился поразительный. Не прошло и трех минут, как стройно наступавшие до того австрийцы обратились вдруг в беспорядочное бегство, бросая на поле боя сотни убитых и раненых.

Не удалось спасти положения и австрийской батарее, бросившейся на помощь своей пехоте. Едва она успела сделать пару выстрелов, как обе казачьи батареи обрушились на нее своим огнем, вынудив ее сейчас же сняться с позиции и также спасаться бегством.

Так две русские батареи своим внезапным огнем разгромили один из лучших австрийских полков и в течение нескольких минут изменили всю обстановку боя.

А вот другой пример, когда, наряду с внезапностью, артиллерия использовала и другое свое боевое свойство – гибкость огня, способность быстро переносить свой огонь с одной цели на другую, сосредоточивать его на важнейших участках фронта.

7 августа 1914 года в Восточной Пруссии, под местечком Гумбинен, русская 27-я пехотная дивизия была атакована германцами. Германцы имели почти в три раза больше пехоты и пулеметов, чем русские, ив два раза больше артиллерии. Они имели тяжелые орудия, а у русских таких орудий не было. Германское наступление развивалось успешно. Однако к моменту атаки русская артиллерия внезапно сосредоточила на этом участке огонь всех батарей. Этот мощный, сосредоточенный огонь русской артиллерии явился для германцев полной неожиданностью.