полная версия

полная версияАртиллерия

Зная заблаговременно о сроке и месте атаки, можно к угрожаемому участку заранее подтянуть свежие резервы, новые батареи и пулеметы.

Длительная пристрелка и многодневная артиллерийская подготовка уже сами по себе дают обороняющемуся время для организации отпора. Не станут ведь ни с того ни с сего тысячи орудий пристреливаться двое суток подряд, а потом девять суток выбрасывать миллионы снарядов. Нетрудно догадаться, что это – подготовка атаки. А для подготовки отпора одиннадцати суток вполне достаточно.

Так и случилось в сражении на реке Эн. Вот почему ожило изрытое воронками, казавшееся мертвым поле. Вот почему на этом поле снова заговорили пушки и пулеметы. Вот почему успех французов оказался значительно меньшим, чем они рассчитывали, подготавливая наступление.

Понадобилась трехмесячная подготовка громадное напряжение всех сил, работа тысяч орудий, трата миллионов снарядов, расходы свыше миллиарда франков, – и все это за полоску земли в несколько километров глубиной.

Поистине «гора родила мышь».

От такого наступления нельзя было ожидать окончания войны.

Генерал Нивель был отстранен от командования армиями

Французы оказались наказанными за несоблюдение военной тайны, за длительную пристрелку и артиллерийскую подготовку, за недостаточную глубину артиллерийского удара. Разрушения одной только первой линии неприятельской укрепленной позиции оказалось недостаточно для успешного прорыва. Это дало возможность противнику сохранить силы в глубине его позиции и затем организовать заградительный огонь артиллерии и пулеметов.

Сражение у Камбрэ

В 1917 году на поле боя появляются сотни танков – новое мощное средство борьбы, от которого в первое время бежали в панике самые испытанные в боях. На танки возлагаются громадные надежды: они смогут нанести противнику внезапный, сокрушительный удар. Тяжелая расплата ожидает обороняющегося, заранее не подготовившегося к отражению нападения танков.

Осенью 1917 года английское командование решает воспользоваться танками для наступления на севере Франции, около города Камбрэ. Здесь англичане решают прорвать сильно укрепленную германскую позицию, так называемую «позицию Зигфрид».

Немцы у Камбрэ организовали сильную противопехотную оборону. Но, несмотря на опыт предыдущих сражений, где союзники уже применяли танки, противотанковая оборона у Камбрэ не была налажена.

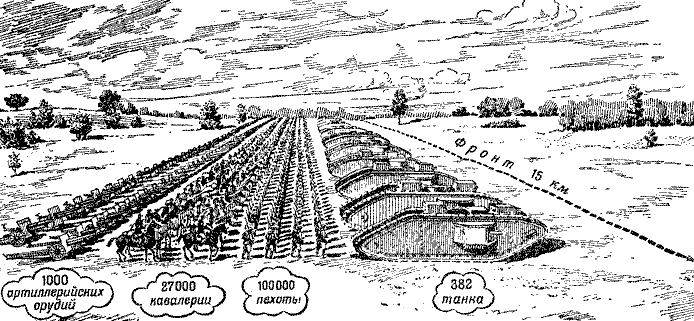

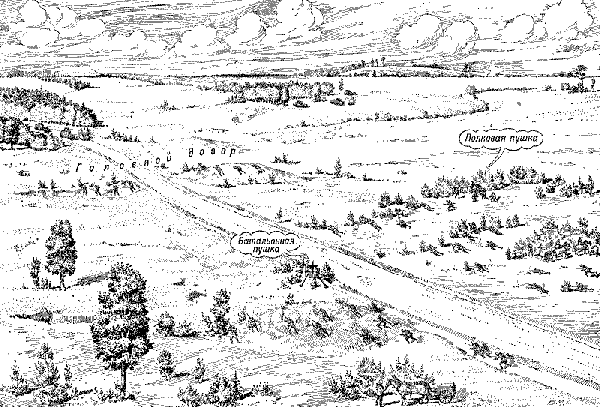

Англичане для прорыва намеченного участка фронта шириной в 15 километров сосредоточили большие силы. Важнейшее место среди войск, назначенных для атаки, отводилось мощному танковому корпусу в 382 танка (рис. 345).

Рис. 345. Вот какие силы подготовили англичане для прорыва фронта у Камбрэ

Подготовку к наступлению англичане вели скрытно, и немцы о ней ничего не знали. Лишь за два дня до атаки германская разведка обнаружила появление в английском тылу небольших групп танков, усиленное движение обозов и усиленную активность английских разведчиков.

Надеясь на свои танки, англичане решили отказаться от какой бы то ни было артиллерийской подготовки атаки.

В 7 часов 05 минут утра 20 ноября, без всякой артиллерийской подготовки, английские – танки и пехота, под прикрытием утреннего тумана, появились перед германским охранением. Германские батареи на ощупь открыли заградительный огонь по невидимым угрожающе ревущим в тумане танкам, но больших потерь нанести им, конечно, не могли.

В 7 часов 15 минут атакующие танки и пехота навалились на германское охранение. В то же время английская артиллерия огнем своих тяжелых орудий обрушилась на главную позицию германцев. А легкая артиллерия создала в 200 метрах впереди танков мощный огневой вал из дымовых снарядов. Дым закрывал танки от взоров германских артиллеристов, и они принуждены были свой ответный заградительный огонь давать вслепую.

На этом, собственно, и закончилась работа английской артиллерии: она помогла танкам добраться до германских позиций Но она не подавила немецкой артиллерии, – это должны были сделать танки своими силами.

Быстро смяли танки позицию германского охранения и, выйдя из тумана и дымовой завесы, ворвались в неприятельскую оборонительную полосу.

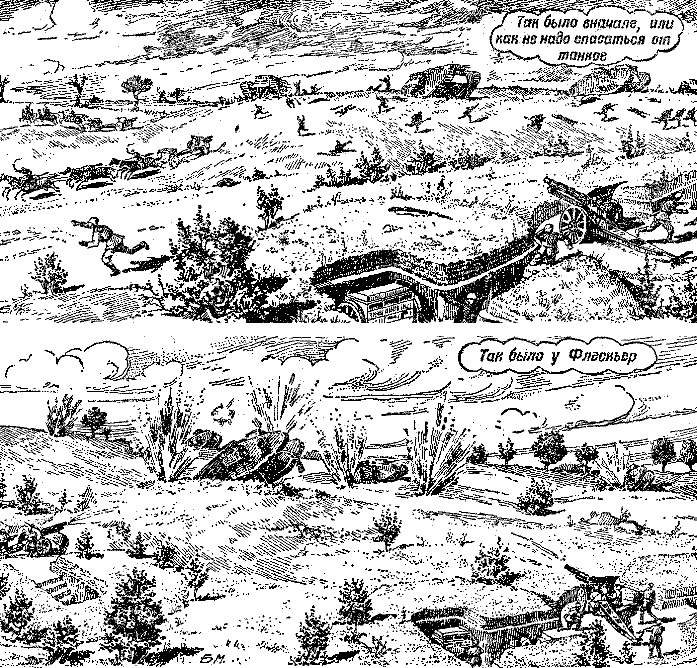

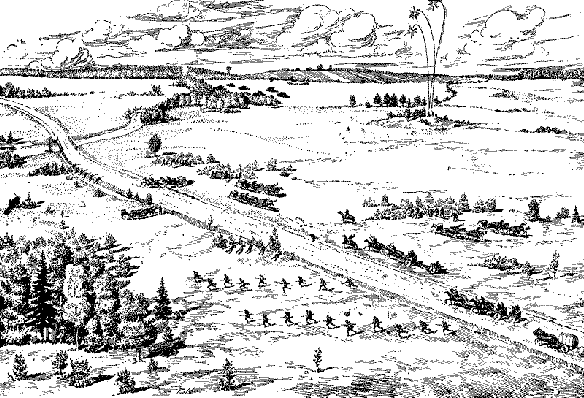

Неуязвимые чудовища ползли, разрушая окопы, ломая колья, давя людей. С криками «Танки, танки!» немцы в панике бросились бежать, оставляя окопы, бросая пушки и пулеметы (рис. 346).

Рис. 346. Танки и артиллерия в сражении у Камбрэ

А танки продолжали свое безудержное движение вперед, громя пехоту, пулеметы, батареи, штабы и резервы. Они не встречали на своем пути почти никакого сопротивления.

Лишь в районе позиций у селения Флескьер танки 51-й шотландской дивизии натолкнулись на упорную оборону. Здесь их встретил огонь пяти артиллерийских дивизионов и нескольких орудий, выехавших для стрельбы на открытую позицию (рис. 346).

Танки один за другим выходили из строя.

20 ноября англичанам так и не удалось взять Флескьер.

Всего за этот день англичане потеряли подбитыми, застрявшими и испортившимися до 60 танков (около 15% участвовавших в атаке).

И, несмотря на это, можно сказать, что 20 ноября был достигнут большой успех: на глубину до 8 километров прорвана хорошо укрепленная позиция, смяты и морально подавлены немецкие войска, захвачено 8 000 пленных и 100 орудий.

Первый день сражения у Камбрэ показал, что для успешной обороны против танков необходим организованный артиллерийский противотанковый огонь. Ясно стало, что и танкам приходится очень туго, если артиллерия противника своевременно не подавлена, если танкам не помогает своя артиллерия.

Немцы учли опыт борьбы с танками у селения Флескьер. На другой день, 21 ноября, они выдвинули вперед часть своих батарей специально для борьбы с танками. В этот день наступление 20-й и 62-й английских дивизий было задержано, и успехи англичан оказались значительно – скромнее, а потери их больше. За день англичане потеряли около трети всех введенных в бой танков и принуждены были 22 ноября не продолжать наступление, а приводить себя в порядок для нового удара.

23 ноября немцы еще более усиливают свою противотанковую оборону. Свои пушки они перебрасывают на грузовиках в передовые части пехоты. Часть орудий и минометов прячут в домах селений. На подступах к своей позиции они подготавливают противотанковый заградительный огонь.

И вот результаты: 40-я английская дивизия теряет 21 танк, 51-я шотландская дивизия теряет 18 танков. Всего за этот день у англичан выбыло из строя 39 из 57 введенных в бой танков, то-есть свыше двух третей.

Артиллерийская противотанковая оборона с этих пор стала неотделимой частью всей системы обороны.

Чем дальше, тем больше отрывались при наступлении английские танки от своей артиллерии, остававшейся где-то сзади. Атаки танков, переставшие быть внезапными, становились все менее удачными. А противотанковая оборона, благодаря правильному использованию артиллерии, все более и более крепла.

Танки, не поддерживаемые в глубине позиций противника своей артиллерией, не могли преодолевать противотанковую оборону противника и сами несли большие потери. Успешно начатый прорыв не получал развития в глубину.

К концу месяца наступление англичан вовсе приостановилось. За 10 дней сражения они потеряли до 180 танков.

Сражение у Камбрэ оказалось жестоким уроком и для обороняющихся, и для наступающих.

Обороняющимся оно показало, что без хорошо организованного противотанкового артиллерийского огня оборона устойчивости иметь не будет.

Для наступающих же становилось ясным, что танковую атаку нужно тоже подготовить: нужно не только подавить артиллерию противника и его противотанковые орудия, но и сопровождать атаку танков артиллерийским огнем, двигать артиллерию вслед за танками. Только так можно добиться решительного успеха.

Танки, таким образом, не освобождают артиллерию от подготовки атаки, но вносят изменения в задачи артиллерийской подготовки. Танки оказывают артиллерии большую помощь, проделывая проходы в проволочных заграждениях, уничтожая пулеметы и батареи противника. Но зато танки, сами нуждаются в помощи артиллерии, которой приходится уничтожать противотанковые орудия и сопровождать танки своим огнем.

Чем быстрее продвигаются танки вперед, тем быстрее должна продвигаться за ними, на новые позиции, и поддерживающая их артиллерия. Этой артиллерии нельзя отставать от танков. Значит, надо перевести ее на механическую тягу.

Сражение в Шампани

Прошел еще почти целый год войны. За это время было много кровопролитных сражений. Накоплен был большой опыт, учтены ошибки неудавшихся наступлений.

И вот в 1918 году французы снова начали подготовку наступления. На этот раз они поставили перед собой очень широкие цели. Наступление должно было начаться мощным прорывом в Шампани и постепенно распространиться по всему фронту, вызвать наступление не только французских, но и английских, и американских армий.

Участок прорыва был намечен юго-восточнее города Реймса. Подготовку прорыва французы начали заблаговременно, но в абсолютной тайне.

Большая часть артиллерии, которая была предназначена к участию в прорыве, ничего о нем не знала и оставалась, как и прежде, на других участках фронта. За нее всю подготовительную работу вела небольшая группа штабных и артиллерийских офицеров со специальными командами. Тщательно изучали они расположение противника, разыскивали его батареи, наблюдательные пункты и противотанковые орудия. Заранее «засекали» они все эти важные цели, наносили их на свои карты и планшеты.

Для своих батарей они выбирали, оборудовали и маскировали будущие огневые позиции. В тех местах, где намечалось поставить орудия, они вбивали небольшие колышки. Каждый колышек имел свой номер, чтобы легче было найти место каждого орудия.

Затем стали готовить особые таблицы – таблицы исходных данных для стрельбы. В этих таблицах были высчитаны для каждого орудия и батареи готовые установки угломера, уровня и прицела.

Вся эта работа была произведена бесшумно, без единого лишнего выстрела, без появления на фронте больших масс артиллерии.

Немцы так и не заметили этой подготовки.

В то же время в глубоком тылу Франции, на полигоне Сен-Жан-сюр-Моавр, также шла энергичная и секретная подготовка к предстоящему наступлению. Здесь тщательно выверялись все орудия и снаряды, посылаемые в Шампань. Для орудий заранее вычислялись поправки на износ канала ствола и потерю начальной скорости. Снаряды же и боевые заряды тщательно взвешивались и сортировались по весу. Для всех снарядов высчитывались поправки на отклонение веса от нормы.

Все это было сделано для того, чтобы артиллерия могла обойтись без предварительной пристрелки, чтобы она сразу же могла открыть огонь на поражение.

А пока шла в тылу эта техническая подготовительная работа, на фронт по ночам постепенно, небольшими партиями, подвозили снаряды.

Наконец, за несколько дней до начала атаки со всех фронтов и из глубины страны на тракторах и на автомобилях ночными маршами устремилась в Шампань артиллерия. Артиллеристам не нужно было тратить время на выбор позиций: достаточно было только найти в указанном районе свои колышки и поставить над ними орудия.

В это же самое время подтянули к фронту и танки.

Таким образом, французы скрытно подвезли к 26 сентября 1918 года и установили между городом Реймсом и Аргоннскими горами – на фронте шириной в 25 километров – 2 558 орудий, то-есть в среднем одно орудие на каждые 9-10 метров фронта. Среди этой артиллерии было 37 дивизионов орудий тракторной тяги. Количество орудий на один километр фронта, как видим, меньшее, чем в 1917 году на реке Эн. Но зато, кроме артиллерии, в прорыве теперь участвовало еще и 340 танков.

В ночь на 26 сентября все эти орудия без всякой предварительной пристрелки, по строго разработанному плану, внезапно обрушились своим убийственным огнем на германские позиции. Громили они, в первую очередь, батареи и блиндажи с противотанковыми орудиями. Но не были забыты и окопы германской пехоты: здесь непрерывно рвались химические снаряды.

Шесть с половиной часов, вплоть до рассвета, длилась эта чудовищная канонада. За эту ночь французская артиллерия выпустила 1 675 000 снарядов.

На рассвете началась атака.

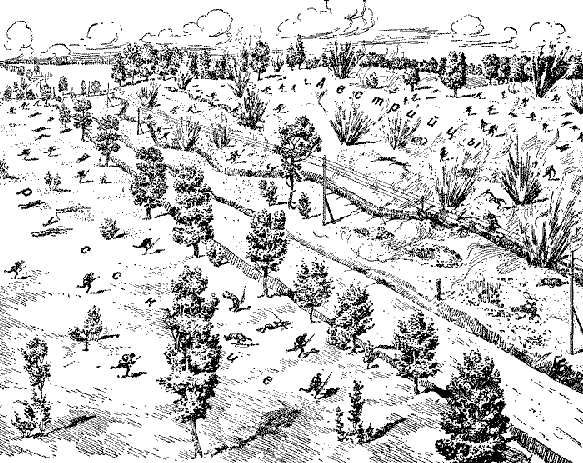

Первыми пошли в атаку танки, прикрываясь впереди «огневым валом» своей артиллерии.

Артиллерия так организовала свою стрельбу, что сотни снарядов непрерывно рвались на той полосе местности, к которой приближались танки. Но как только танки подходили близко к этой полосе, артиллерия переносила свой огонь дальше, в глубину. Полоса разрывов снарядов двигалась скачками.

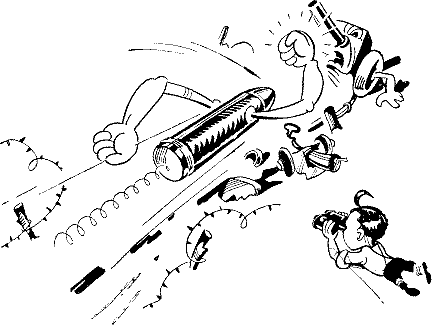

Подавляя и уничтожая огневые средства противника, впереди танков катился своеобразный смертоносный «огневой вал» (рис. 347).

Рис. 347. Сопровождение атаки пехоты и танков «огневым валом»

Вслед за танками бросилась в штыки французская пехота.

Германские батареи и противотанковые орудия, подавленные за ночь огнем французской артиллерии, серьезного сопротивления оказать не смогли.

Немецкой пехоте пришлось принять на себя всю тяжесть соединенного удара французской пехоты, танков и артиллерии. И немецкая пехота не выдержала, она начала отходить.

Удар был слишком неожиданным, внезапным. Ни о каком подвозе резервов или постройке новых укреплений немцы не могли и думать.

Германский фронт был прорван.

Вслед за танками и пехотой, не отставая от них, устремилась в прорыв и французская артиллерия на механической тяге.

Успех французов в Шампани 26 сентября сразу же сказался и на соседних участках фронта.

Почти одновременно с французами германский фронт в Аргоннских горах прорвали американцы.

27 сентября в районе Сен-Кантен-Камбрэ англичане также пробили брешь в германских позициях.

А уже 29 сентября союзные армии французов, англичан, американцев и бельгийцев наступали на огромном фронте в 250—300 километров – от Аргоннских гор до самого моря.

Так мощный, внезапный артиллерийский удар в Шампани, обеспечивший прорыв французской пехоты с танками, расколол прочный дотоле германский фронт.

Этот удар явился началом величайшего в истории сражения, последнего сражения мировой войны, закончившейся полным разгромом Германии.

Глава шестнадцатая

Как артиллерия помогает пехоте

Защита войск на марше

На войне войскам приходится производить самые различные боевые действия: наступать, обороняться, вести разведку, охранять свой отдых, передвигаться, преследовать отходящего противника, а иногда и отходить под натиском врага.

И во всех этих разнообразных случаях войска требуют от своей артиллерии соответствующей – обстоятельствам помощи.

Когда пехота наступает, она требует, чтобы артиллерия ей расчищала дорогу; когда она обороняется, артиллерия должна защищать ее от атак противника; когда пехота передвигается, она предъявляет артиллерии требование обеспечения своего марша от внезапных нападений на нее.

Артиллерия в каждом случае должна уметь найти такой способ действий, такое применение своего огня, которое оказало бы пехоте наилучшую помощь.

В августе 1914 года батальон русской 4-й стрелковой бригады двигался к местечку Городок. Внезапно батальон был атакован австрийской кавалерией. Пехота русских быстро развернулась и, несмотря на отсутствие артиллерии, отбила атаку конницы с большими потерями для австрийцев.

Пехота обошлась своими силами.

Может быть, и вообще пехоте на марше не нужна помощь артиллерии? Может быть, вообще только конница может атаковать пехоту на марше?

Нет. И раньше пехота всегда могла встретить сильного противника, его пехоту и артиллерию, для успешной борьбы с которыми необходима была артиллерия. То же ожидает передовые части пехоты и теперь. Но теперь удесятерилась необходимость в помощи артиллерии на марше не только вблизи противника, но и в тылу. Раньше, если фронт был сплошь занят войсками, в тылу можно было почти совершенно не опасаться внезапных нападений.

Совсем иначе обстоит дело теперь.

Теперь, кроме конницы, имеются такие подвижные войска, как автобронетанковые. Танки, танкетки, бронеавтомобили, самоходные орудия и бронированные транспортеры с пехотой могут проскакивать в тыл не только через незанятые участки фронта, но и непосредственно через фронт.

А авиация? Она не только сама может нападать в глубоком тылу, она может высаживать там сильные десанты с артиллерией и танками.

И все эти самолеты, танки, танкетки, пушки и пулеметы внезапно могут напасть на Пехоту или конницу, когда они совершают свой марш. Нелегко будет пехоте или коннице своими силами отбить такую атаку. Правда, пехота в наши дни имеет немало средств борьбы с автобронетанковыми войсками и со штурмовой авиацией противника. Против танков применяют пулеметы и ручные гранаты; снайперы стреляют по бойницам танков. Низко летящие самолеты-штурмовики пехота обстреливает из зенитных пулеметов, из винтовок. Но гораздо быстрее и успешнее отразит пехота любую атаку неприятеля если ей поможет в этом артиллерия.

Для этого-то теперь пехота и обеспечивается артиллерией всегда, во всякой обстановке, при всяких передвижениях на поле боя и в тылу.

Вот на рисунке 348 показана атака танков и бронеавтомобилей противника на походную заставу, то-есть на один из маленьких отрядов охранения, которое войска на марше всегда выдвигают вокруг каждой колонны. Вы видите, что противотанковая и полковая пушки заняли огневые позиции и ведут огонь по танкам и бронеавтомобилям, а головной дозор и самая застава тоже заняли удобные позиции и готовы к бою.

Артиллерия является основным огневым средством борьбы с танками; естественно, что она и должна, в первую очередь, отражать их атаки.

В более крупных колоннах, кроме отдельных орудий, атаку танков будут отражать целые батареи артиллерии. От этих батарей в стороны от дороги выедут специальные разведчики (парные дозоры) для противотанкового наблюдения. Задача разведчиков – своевременно обнаружить приближение танков противника и сигнализировать об этом артиллерии колонны.

Рис. 348. Пушки помогают пехоте отразить внезапное нападение танков и бронеавтомобилей

На рисунке 349 показано, как артиллерия, по предупредительному сигналу разведчиков, готовится встретить танки метким огнем.

Рис. 349. По сигналу «Танки» артиллерия колонны готовится отбить атаку танков

Для защиты войск на марше от воздушного врага назначают в крупные войсковые колонны специальную зенитную артиллерию. Располагаясь в стороне от дороги, батареи зенитной артиллерии всегда готовы встретить огнем самолеты, угрожающие колонне. По мере продвижения колонны передвигаются и эти батареи. Таким образом, артиллерия охраняет пехоту и конницу на марше, помогает им бороться с внезапными атаками прорвавшегося в тыл противника.

Еще большее значение приобретает артиллерия, когда пехота или конница столкнутся с противником, подойдут к нему вплотную.

Артиллерия действует быстро, решительно и смело

Когда на марше столкнулись два противника, они обычно имеют весьма ограниченные сведения один о другом. В этих условиях чрезвычайно важно быстрыми и решительными действиями захватить инициативу в свои руки. Роль артиллерии в таком встречном бою очень велика.

Своими смелыми действиями, быстрым занятием позиций, умелым выбором целей и внезапным метким огнем артиллерия может оказать решающее влияние на исход боя. Артиллерия не имеет права в таком бою ждать, когда ей укажут цели, по которым надо стрелять. Она должна по собственной инициативе обрушиваться на ту цель, которая в данный момент наиболее угрожает своей пехоте.

Вот пример из мировой империалистической войны.

17 августа 1914 года, на рассвете, после двухдневного похода, Киевский гренадерский полк русских столкнулся с австрийцами и окопался вдоль дороги на Люблин. Дорога эта имела очень большое значение, так как проходила по не занятому войсками промежутку между двумя корпусами. Она выводила прямо в тыл русской армии.

Полк поддерживали две восьмиорудийные батареи.

Внезапно во фланг киевцам открыли огонь австрийские пулеметы и батареи. Одновременно появилась атакующая австрийская пехота.

К этому времени русская артиллерия еще не изготовилась к бою, и пехота оказалась предоставленной самой себе. Гренадеры не выдержали натиска и стали отходить. Окопы перешли в руки австрийцев. Еще несколько минут, и в их руках оказалась бы дорога в Люблин.

В этот решительный момент «заговорили» сразу все 16 русских орудий. Снаряды рвались среди атакующих австрийцев, нанося им большие потери. Австрийцы залегли, а гренадеры прекратили отход.

Рис. 350. Под прикрытием огня артиллерии русская пехота выгнала австрийцев из окопов

Тогда артиллерия усилила огонь.

Теперь уже австрийцы начали отходить. Вот уже окопы снова в руках гренадер, но русская артиллерия не прекратила огня и вынудила австрийцев к дальнейшему отступлению (рис. 350).

Так артиллерия своим огнем остановила противника, отбила атаку и даже дала возможность своей пехоте перейти в наступление.

Сплошь и рядом во встречном бою удается обнаружить неприятельскую артиллерию в тот момент, когда она наспех занимает позицию, иногда не вполне укрытую. Не дать этой артиллерии возможности устроиться на позиции, предупредить ее в открытии огня и затем разгромить – таковы задачи каждой артиллерийской батареи.

Яркий пример этого-бой 19 августа 1914 года.

Командир 5-го французского артиллерийского полка полковник Нивель, будущий руководитель прорыва на реке Эн, увидел в бинокль становившиеся на позицию германские батареи. Расстояние до них было 3 200 метров. Командир полка немедленно, по своей инициативе, открыл огонь по неприятельской артиллерии сразу из 24 пушек. Четыре батареи, то-есть 16 орудий, стреляли гранатами, а две батареи – шрапнелью. Стрельба продолжалась около часа. Когда перешедшие в наступление французы овладели районом позиций германской артиллерии, там было обнаружено 18 изуродованных германских пушек, масса неубранных трупов людей и лошадей и большое количество брошенных приборов, передков и зарядных ящиков.

Во время развертывания в боевой порядок надо бить не только артиллерию противника, но также его танки, пулеметы и пехоту. Надо помешать пехоте с ее пулеметами окопаться и изготовиться для ведения огня. Надо расстроить огнем танковые соединения, когда они только еще подходят к полю боя или занимают выжидательные и исходные для атаки позиции.

Время, упущенное при завязке боя, потом очень трудно наверстать, – противник успеет закрепиться, организовать свой огонь, и тогда для наступления потребуется значительно больше сил и средств.

Артиллерия пробивает дорогу пехоте и танкам

Представьте себе, что войска столкнулись с противником на марше. В течение дня они не добились решительного успеха, и продолжение наступления было отложено до утра. Противник, конечно, не будет спать – под покровом ночной темноты он быстро построит различные оборонительные сооружения: окопы, пулеметные гнезда, проволочные заграждения, противотанковые рвы, минные поля. Свои пулеметы и батареи он переведет на новые, хорошо замаскированные позиции. Он тщательно организует ружейно-пулеметный и артиллерийский огонь по всем подступам к своей оборонительной позиции.

Теми силами и теми способами, которыми можно было добиться успеха накануне во встречном бою, теперь уже достичь успеха трудно.

Без уничтожения, разрушения и подавления всей оборонительной позиции противника атака пехоты будет, как правило, обречена на неудачу.

Что же делать? Кто может расчистить путь наступающим войскам, и в первую очередь пехоте и танкам?

Вы уже знаете, что эту задачу решает артиллерия. Знаете вы и то, как она в целом должна решать эту задачу – «коротким, но мощным ударом», подобно успешным действиям французской артиллерии в сражении в Шампани в 1918 году. Но уже мировая война 1914—1918 годов в ряде других боев показала возможность еще лучше использовать артиллерию, чем это было сделано французами в сражении в Шампани. Проверка этого на учениях и маневрах после мировой войны, изучение действий артиллерии в захватнической войне фашистской Италии против Абиссинии и, особенно, богатый опыт республиканской Испании, успешно борющейся с германской и итальянской интервенцией, – все это дает возможность сделать выводы о том, как должна будет действовать наша артиллерия, чтобы добиться успеха в наступательном бою.