полная версия

полная версияПоследние Рюриковичи и закат Московской Руси

«Партия власти» выигрывала и во внутриполитической борьбе. Ни лобовая атака на церковном соборе, ни модернизация интеллектуального потенциала, ни смена митрополита не принесли униатско-иосифлянской оппозиции, сплотившейся вокруг великой княгини Софьи, никаких дивидендов. Более того, сторонники Елены Стефановны и Димитрия продолжали продвигать своих людей: словно в издевку над Геннадием в новгородский Юрьев монастырь игуменом был поставлен еретик Кассиан – брат известного нам переписчика Ивана Черного. Однако сторонники Елены Волошанки и Димитрия пропустили очень важный кадровый ход любостяжателей. Помимо того, что Юрий Траханиот присоветовал Ивану Васильевичу своего доверенного человека Николу Булева в качестве придворного врача, духовником государя стал соумышленник антиеретической партии игумен Андроникова монастыря Митрофан.

Эти люди благодаря своему исключительному положению получили возможность наладить самые доверительные отношения с великим князем, и никакой правительственный деятель или политический советник, каким бы расположением государя он ни пользовался, не мог конкурировать с ними. В критический момент игры за влияние на Ивана Софьины «шестерки» оказывались козырными и могли побить боярских «королей» и «тузов».

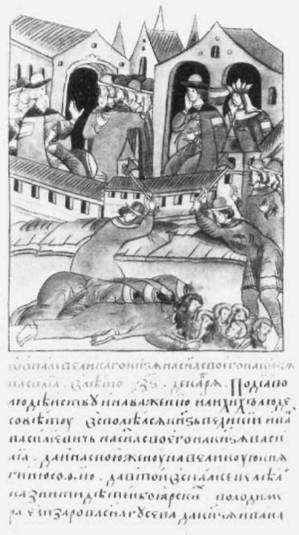

Но в конце 1497 года многим, вероятно, казалось, что до решающей схватки дело не дойдет: в декабре был раскрыт заговор Софьи и Василия, составленный с целью убийства княжича Димитрия. План, составленный Василием и его приверженцами Афанасием Еропкиным и Владимиром Гусевым, состоял в следующем: сам Василий намеревался отправиться на север и захватить великокняжескую казну, хранящуюся в Вологде и Кириллове. Софья готовилась отравить Димитрия. Летописец сообщает, что великий князь «опалу положил на жену свою на великую княгиню Софию о том, что к ней приходиша бабы з зелием; и обыскав тех баб лихих, князь великий велел их казнити, потопити в Москве-реке нощию, а с нею от тех мест начат жити в бережении»[363]. Иван Васильевич явно вспомнил о слухах, сопровождавших смерть его старшего сына, и поверил в то, что угроза распространяется и на него самого.

Что подвигло Софью и Василия на столь решительный, если не сказать отчаянный, шаг? Восстановленная С.М. Каштановым хроника противостояния между группировками Василия-сына и Димитрия-внука свидетельствует о том, что чаша весов попеременно склонялась то в одну, то в другую сторону. В ноябре 1491 года, когда отпала необходимость в нейтрализации углицкого князя, Иван III сначала лишил Василия Тверского княжества, а затем начал выдвигать Дмитрия-внука в качестве политического противовеса старшему сыну. В 1492 – 1493 годах имело место реальное возвышение Дмитрия-внука. Дальнейшему росту политического авторитета Дмитрия в 1494 – 1495 годах, соответствовало полное исчезновение в это время с политической арены Василия. Свадьба дочери Ивана III Деспины Елены и литовского государя Александра усилила позиции Софьи, которой в 1496 – начале 1497 годах удалось добиться определенного преобладания, что выразилось в возвышении Василия в эти годы. Однако в августе 1497 года началось очередное и весьма интенсивное возвышение Дмитрия, которое должно было быть закреплено венчанием шапкой Мономаха[364]. Летописец сообщает, что Василий якобы «сведал от дьяка от Феодора Стромилова то, что отец его князь великий хочет жаловати великим княжением Володимерским и Московским внука своего князя Димитрия Иоанновича»[365]. Деспина решила идти ва-банк.

Плетя заговор, Софья и Василий привлекли на свою сторону удельных князей, ущемленных разрастанием централизованной великокняжеской власти. Они составили еще одну силу оппозиции, помимо церковных ортодоксов и униатского окружения Деспины. Таким образом, замечает Г.В. Вернадский, «заговор 1497 года представляется возрождением федеративной идеи, противостоящей аристократии»[366]. Родичи одного из главных заговорщиков Владимира Гусева были связаны с верейским удельным домом. Не случайно Василий намеревался бежать в недавнюю верейскую вотчину – Белоозеро, где еще сильны были позиции противников политики Ивана III и его правительства. Однако очередной раунд борьбы Софья Фоминична проиграла.

Глава 6

ТЕРНИИ МОНОМАХОВА ВЕНЦА

В свое время я горько упрекал Траяна в том, что он двадцать лет шел на всякие уловки, прежде чем меня усыновить, и что принял окончательное решение только на смертном одре. Но вот прошло почти восемнадцать лет с того времени, как власть оказалась в моих руках, и, несмотря на опасности своей полной случайностей жизни, я тоже откладывал выбор наследника до последнего часа. По этому поводу ходило множество предположений; но то, что люди принимали за тщательно скрываемую тайну, на самом деле было нерешительностью и сомнением.

Маргерит Юрсенар. Воспоминания АдрианаДело Ряполовского

…Заговор потерпел фиаско. Суд приговорил Стромилова, Еропкина и Гусева к смертной казни, Софья и Василий оказались под домашним арестом. Их ожидала еще более печальная участь, если бы не заступничество высших иерархов. В ноябре 1497 года состоялась некая встреча, на которой Иван Васильевич со своей стороны «въсполелся… на свою великую княгиню Софью, да на сына своего князя Василия, да и жалобу сотвори перед митрополитом Симоном. … с архиепископы», а представители высшего духовенства со своей стороны «печаловались» за великую княгиню и ее сына, припоминая государю его вину в смерти брата Андрея, очевидно, предостерегая его от опасности «обновления Каинова греха». Как полагает С.М. Каштанов, событие четырехлетней давности послужило лишь предлогом для разговора об опальном Василии. Епископы вынудили великого князя покаяться и вырвали у него обещание «исправиться»[367].

Успех «партии власти» довершила официальная коронация Дмитрия 4 февраля 1498 года в кремлевском Успенском соборе, где на него возложили «бармы Мономаховы и шапку». Во время церемонии Иван III недвусмысленно сформулировал право наследования престола за старшими сыновьями: «Божиим изволением от наших прародителей великих князей старина наша, то и до сех мест, отци наши великие князи сыном своим первым давали великое княжство, и язъ был своего сына перваго Ивана при себе же благословил великим княжствомь; Божия паки воли сталася, сына моего Ивана не стало в животе, а у него остался сын первой Дмитрей, и яз его ныне благославляю при себе и опосле себя великим княжством Володимерским и Московским и Новгородским»[368]. Примечательно, что, по сообщению имперского посла З. Герберштейна, Геннадий Гонзов не присутствовал на обряде венчания, где был представлен весь русский епископат. Не было там и Василия[369].

Казалось бы, правительственная партия могла праздновать окончательную победу. Однако, по мнению С.М. Каштанова, возвышение Дмитрия-внука Иван III использовал для того, чтобы создать новую политическую систему. Исследователь обратил внимание на то, что Дмитрий не выдавал и не подтверждал жалованных грамот, а следовательно, «несмотря на свой великокняжеский титул, был менее полноправным, чем Василий, он являлся лишь соправителем, фактически помощником великого князя, а не самостоятельным удельным сувереном»[370].

Впрочем, и этот относительный успех Елены Волошанки и ее союзников оказался недолгим. Спустя ровно год после венчания Дмитрия шапкой Мономаха 5 февраля 1499 года зять Ивана Патрикеева и его ближайший соратник князь Семен Ряполовский были казнены. Самого главу правительства и его сына Василия спасло от смерти только заступничество митрополита Симона: Патрикеевых постригли в монахи. Позже схватили еще одного участника правительственного кружка князя Василия Ромодановского. А 21 марта Иван Васильевич, словно позабыв все, что происходило год назад, «пожаловал сына своего князя Василия Ивановича, нарекл его государем великим князем и дал ему Великий Новгород и Псков великое княжение». Ясно выраженный принцип престолонаследия также оказался забыт, на смену ему пришел произвол. «Чи ни волен яз в своем внуке и в своих детех; ино кому хочю, тому дам княжество», – отвечал Иван псковским послам, и в их лице всем недоумевавшим по поводу внезапных и внешне беспричинных перемен[371].

По мнению К.В. Базилевича, казнь Ряполовского «со времен Карамзина историки без достаточных на то оснований объясняли якобы их участием в династической борьбе на стороне Елены Волошанки и Димитрия Ивановича»[372]. Если одна часть исследователей (Я.С. Лурье, А.А. Зимин) придерживалась «дипломатической» версии падения Патрикеевых, разногласия между Иваном III и рядом деятелей правительства по поводу русско-литовских отношений, то другая часть (Н.А. Казакова, И.И. Смирнов) отдавала предпочтение «династической», идущей от Карамзина, полагая, что опальные вельможи поплатились за попытку помешать Ивану III умалить положение Дмитрия в пользу сына Софьи Палеолог. На самом деле упомянутые «династическая» и «дипломатическая» версии падения Патрикеевых друг другу не противоречат, а друг друга дополняют, поскольку конфликт с Литвой накладывал отпечаток на внутриполитические раздоры, и, напротив, династическая борьба сказывалась на дипломатических отношениях между Москвой и Вильно, которые усилиями придворных партий становились орудием междоусобной борьбы.

Уже вскоре после венчания Елены Ивановны отец и сын Патрикеевы, Семен Ряполовский, ранее столь преуспевавшие на дипломатическом поприще, оказались отстранены от литовских дел. Отстранены ключевые фигуры московской внешней политики в сношениях с западным соседом: в 1492 году в качестве «наивысшего» московского воеводы князь Иван Патрикеев принимал участие в переговорах о заключении мира с Литвой. В 1493 году к нему, как стороннику литовско-русского сближения, обращаются литовские паны. В марте – апреле 1494 года Семен Ряполовский, сын Ивана Юрьевича – князь Василий и Федор Курицын ездили в Вильно сватать княгиню Елену. Василий Патрикеев вел переговоры в Москве с представителями Литвы в августе 1494 года. Это далеко не исчерпывающий перечень контактов Ивана Патрикеева и его ближайших помощников в эти годы. И вдруг – отставка. Что же случилось?

Известно, что как только сопровождавшие Елену Ивановну в Вильно Семен Ряполовский и Михаил Русалка выехали в Москву, Александр отослал большинство москвичей из ее окружения, а Елену Ивановну «нача нудити к римскому закону»[373]. Иван Васильевич мог укорить своих послов за то, что оставили ее дочь, не удостоверившись в том, что оговоренные условия ее проживания при дворе Александра будут строго соблюдаться литовской стороной. Василий Ромодановский провинился в том, что русские придворные Елены не смогли сохранить в тайне от литовцев некую конфиденциальную информацию. Великий князь велел передать наставления, чтобы «вперед, что с вами дочи моя учнет говорити, и что будет от нее пригоже написати, или вам ко мне что писати, ино бы у вас не видел никто»[374].

Не слишком серьезные проступки. Но уже не первые такого рода. А.А. Зимин полагает, что одна из причин негодования великого князя состояла в том, что Ряполовский и Патрикеев, будучи сторонниками русско-литовского сближения, отказались от более энергичного давления на литовских представителей и убедили государя в 1494 году заключить мирный договор с Александром Казимировичем на условиях, которые могли быть более оптимальными[375]. Иван Васильевич сделал вывод, что его дипломаты имеют особый, отличный от его собственного, взгляд на настоящий брачный союз и русско-литовские отношения в целом. Если Патрикеевы видели в нем средство укрепления межгосударственных отношений, то великий князь – средство давления на литовскую сторону и средство влияния на православное население Литвы. Потому, если до бракосочетания Елены Ивановны и Александра Казимировича московские дипломаты из правительственной партии твердо отстаивали требования Москвы, что заслуживало одобрения государя, то теперь проявляли предрасположенность к уступкам.

Нельзя сказать, что государь отвернулся от проверенных соратников и перестал доверять им важные поручения: в январе 1496 года отряд Василия Патрикеева совершил удачный рейд по южной Финляндии против шведских войск, в августе 1498 года Семен Ряполовский в качестве воеводы передового полка послан к Казани. Однако сношениями с Вильно теперь занимались другие люди. Люди весьма примечательные. Полгода спустя после прибытия Елены Ивановны в Вильно в августе 1495 года в Литву прибыл Борис Васильевич Кутузов, «чтобы дщери его Елены, а своеи великои княгини не нудилъ от гречаского закона къ римскому закону»[376]. Борис Васильевич – близкий друг Иосифа Волоцкого, а его родные братья Михаил и Константин служат у новгородского епископа Геннадия Гонзова. Кутузову и раньше доводилось принимать литовских послов, но, по всей видимости, в переговорах он играл второстепенную роль и в Литву не выезжал.

Правда, Кутузова сопровождал брат Нила Сорского, соратник Курицына Андрей Майков. Однако в качестве послов в Вильно все чаще отправляются фигуры, не замеченные прежде на правительственной службе. Так, в мае 1499 года в Литву выехал Иван Мамонов – сын опального боярина Григория Мамона, антигероя времен «угорщины». Федору Курицыну, к тому времени еще сохранявшему свое положение, пришлось даже сочинить сопроводительное письмо, адресованное московскому резиденту в Вильно Шестакову, о том, что тот может без «залы» говорить с Мамоновым. Очевидно, этот боярский сын, естественным образом примыкавший к «партии реванша», смотрелся столь непривычно в роли государева посланника, что понадобилось предусмотрительно оградить его от возможного недоверия[377]. Любопытно, что буквально вслед за ним в Вильно отправился двоюродный брат Б. В. Кутузова Андрей.

Изменилась и роль братьев Захарьиных. Яков в бытность новгородским участвовал в дипломатической переписке со своим коллегой и соседом на литовской стороне – полоцким воеводой Яном Заберезинским, но при этом скорее выполнял функции почтового ящика: пересылал воеводские письма в Москву и получал оттуда ответы. Наконец, великий князь отписал Якову Захарьину, что «…ино непригоже тебе к нему своего человека ныне посылати з грамотою, ни с его человеком грамоты посылати»[378]. Вскоре Якова вовсе удалили с политической авансцены, отправив на воеводство в Кострому. Но проходит немного времени и мы видим Якова Захарьина в качестве одной из ключевых фигур в подготовке перехода литовских князей на службу московскому государю. В государевом архиве хранились «тетрати, писан приезд Семенов Стародубскаго и Шемячичев приезд, и грамоты, посыпная, опасная, ко князем, и речи, и к воеводам к Якову Захарьину с товарыщи»[379]. После падения Патрикеевых Яков Захарьин уже самостоятельно списывается с тем же Яном Заберезинским и посылает в нему своего человека[380].

Поспособствовал этому и Александр Казимирович, который, по мнению С.М. Каштанова, став мужем дочери Ивана III, во внешнеполитических сношениях старался игнорировать сына Елены Стефановны. В частности, в приветствии переданном литовским гонцом великокняжеской семье в июле 1495 года, имя Димитрия даже не упомянуто[381]. У литовцев был прямой резон ослабить позиции внука молдавского господаря, который в эти годы стал одним из главных противников Ягеллонов. Так Александр Казимирович и Деспина превратились в невольных союзников.

Замужество Елены Ивановны, без сомнения, сослужило хорошую службу «партии реванша». После того как дочь Софьи и сестра Василия стала литовской государыней, перемены в их судьбе непосредственным образом сказывались и на положении Елены Ивановны. Это обстоятельство не играло существенной роли, пока отношения между Литвой и Москвой, хотя бы внешне, выглядели благополучно. По мере того как все явственнее становилась угроза войны, ситуация менялась. Ивану было непросто требовать от зятя уважения прав к своей супруге и использовать в полной мере этот рычаг давления на Вильно в то время, когда мать и брат великой княжны Литовской пребывали в опале. Не случайно в ходе дипломатических сношений с Литвой делалось все, чтобы скрыть от литовского ведомства иностранных дел кому отдается первенство – Василию или Дмитрию[382]. Но вряд ли церемониальные ухищрения могли скрыть истинное положение дел.

Московский государь зорко следил за тем, чтобы ничто и никто не препятствовал Елене исповедовать православие. Как мы знаем, Иван III был достаточно индифферентен в вопросах веры, но он прекрасно понимал, что, пока его дочь твердо стоит в «греческом законе», она тем самым подает пример всем православным подданным Александра Казимировича. Стоит ей дать слабину – и этот факт окажет деморализующее влияние на потенциальных союзников Москвы. Но и здесь Иван Васильевич попадал в двусмысленное положение: его покровительство «жидовствующим» к тому времени вряд ли оставалось секретом для литовской элиты, и потому московский великий князь весьма неубедительно выглядел в роли энергичного поборника православия.

Выходило, что Иван III, не желая наладить порядок в собственном доме, проявлял горячее желание навести порядок в чужом. Литовский государь имел больше оснований попенять своему тестю за нерадение о христианской вере, особенно после того, как в том же 1495 году Александр Казимирович изгнал всех евреев из Литвы и конфисковал их собственность. Еще более неубедительно выглядели бы представители московского вольнодумного кружка, поручи им великий князь вести вероисповедальные прения с литовскими придворными. Вот еще одна причина, почему сторонников Патрикеева отстранили от ведения литовских дел. Не случайно Б.В. Кутузов ездил в Вильно с напоминанием Александру Казимировичу, чтобы тот «не нудил» Елену переходить в католичество. Надо признать, что в устах примерного иосифлянина этот наказ звучал более убедительно, чем если бы он исходил, например, от Федора Курицына.

К.В. Базилевич обращает внимание на то, что до примирения Ивана и Софьи последняя затрагивала в переписке с дочерью исключительно личные вопросы и только после возвращения из опалы стала поднимать в своих письмах, а также устных напутствиях вопросы вероисповедания, буквально повторяя требования великого князя. «И ты бы, дочка, и нынеча памятовала Бога да и государя нашего, отца своего, наказ, да и наш, – писала в Вильно Софья Фоминична, – держала бы еси крепко свой греческий закон, а муже бы еси своего в том не слушала, чтобы ти и до крови или и до смерти о том пострадати, а к римскому закону не приступила…»[383].

Исследователь считает, что до разрыва Деспина в сношениях с дочерью проявляла самостоятельность, а после примирения была вынуждена полностью подчиниться воле своего супруга[384]. Но скорее всего главную роль здесь играли иные мотивы: Софья верно оценила двусмысленное положение Ивана Васильевича – защитника православия в Литве и покровителя еретиков в Москве – и находила возможность указать на это несоответствие великому князю, поведение которого по отношению к дочери в данном контексте выглядело донельзя циничным. Исходя из узкополитических соображений государь осложнял жизнь дочери при литовском дворе бесконечными наставлениями и придирками. В сложившихся обстоятельствах Софья не собиралась споспешествовать государю в подобной жестокой «игре». Зато после того как главные вожди проеретической партии были репрессированы, Деспине пришлось подключиться к пропагандистской программе Ивана Васильевича. Вряд ли материнское сердце сочувствовало требованиям к дочери держаться православия даже ценой собственной жизни, но Софье Фоминичне приходилось расплачиваться за благоприятные перемены в своей судьбе и судьбе Василия, которого Деспина, безусловно, выделяла среди всех своих детей.

Ахиллесова пята

И все же перечисленные выше обстоятельства, хотя и стоит признать существенными, вряд ли имели решающее воздействие на ход политической борьбы в Москве конца 1498 – начала 1499 года. Непосредственной причиной начала новой большой войны с Литвой послужил переход весной 1500 года православных литовских князей Семена Можайского, Семена Вельского и Василия Шемячича со своими вотчинами на службу московскому государю. Так описывают эти события литовские источники: «В лето от сотворения мира семь тысяч восьмое, а от рождества Христова тысяча четыреста девяносто девятое решил великий князь Иван Васильевич московский начать войну со своим зятем великим князем Александром литовским, вступив перед тем в сговор с Тейдли-Гиреем царем перекопским и со своим сватом Стефаном воеводою молдавским, присягнув на вечный мир и на кровный союз. И послал втайне к князю Семену Ивановичу Вельскому и к князю Семену Ивановичу Можайскому, и к князю Василию Ивановичу Шемячичу, чтобы они с городами и волостями отступились от зятя его великого князя Александра, и со всем с тем служили бы ему, а к тому еще обещал им многие свои города и волости. И такое соглашение сделали и присягнули, что им с помощью его воевать с Великим княжеством Литовским непрестанно, а которые города и волости они у Литвы заберут, то им все держать»[385]. С точки зрения литовского хроникера, инициатором перехода князей на московскую службу выступает сам великий князь.

К. В. Базилевич уверен, что «переходу на сторону Москвы князей Можайского и Шемячича должны были предшествовать переговоры между ними и великим князем, которые остались полной тайной для Александра Казимировича и литовских властей»[386]. Но когда начались эти переговоры и кто их вел? Литовский хронист предлагает вполне правдоподобную последовательность событий: сначала Иван принимает решение развязать войну против Литвы – для этого он ведет переговоры с Менгли-Гиреем и Стефаном, а после их успешного завершения начинает тайные сношения с будущими перебежчиками. Иван Васильевич заручился поддержкой Молдовы и Крыма к лету 1498 года. К этому времени в Москве уже была совершенно ясна близкая неизбежность войны с Александром Казимировичем[387]. Следовательно, переговоры с Можайским, Шемячичем и Вельским начались не позднее осени 1498 года.

Семен Иванович Можайский был правителем огромной области, располагавшейся на территории современных Брянской, Гомельской и Черниговской областей России, Белорусии и Украины. Этот богатый и обширный край имел к тому же большое стратегическое значение, поскольку земли Можайского, перейди он на службу Москве, широким клином врезались в Литву, перекрывая днепровский водный путь и создавая угрозу одновременно двум литовским форпостам – Смоленску и Киеву.

Между тем у Семена Ивановича не было веских оснований жаловаться на свою жизнь и опасаться, что его положению в великом княжестве Литовском что-либо угрожает. В марте 1499 года Александр Казимирович дал князю жалованную грамоту на все его владения. Князь должен был семьдесят семь раз отмерить, прежде чем принять решение. Какие-то весьма влиятельные в Москве и хорошо известные Можайскому люди должны были поручиться за то, что князь не пожалеет о переходе на московскую службу.

И, судя по всему, такие люди нашлись. Известный нам Василий Михайлович Верейский, бежавший в Литву в 1483 году после истории с «саженьями», приходился Семену Можайскому дядей. Первоначально государь был решительно настроен против своего троюродного брата и шурина Софьи Палеолог. Так, в 1484 году Иван III и тверской князь Михаил Борисович договорились, чтобы с князем Верейским «не ссылаемся никоторую хитростью, ни к собе его не принимати». Но постепенно гнев сменился на милость, в 1493-м, а затем в 1495 году на просьбу князя Верейского разрешить ему вернуться в Москву был дан положительный ответ, однако Василий Михайлович им так и не воспользовался[388]. Тем не менее сношения Москвы с князем Верейским более не рассматривались как крамола и имели место быть.

Несомненно, что при московском дворе за Василия Михайловича хлопотали Деспина Софья и близкие к ней люди. На их поддержку и поручительство мог рассчитывать и Семен Иванович Можайский. С другой стороны, более чем сомнительно, чтобы князь решился на столь радикальные перемены в своей жизни и вверил бы свою судьбу Ивану III, зная, что его покровительница Софья Палеолог находится в опале. Вероятно, в свое время причиной того, что Василий Михайлович Верейский не решился вернуться в Москву, стало именно неустойчивое положение при дворе супруги великого князя. Возвращение Деспины ко двору и возвышение Василия оказывались лучшим аргументом на переговорах Москвы с князем Иваном.

Если Можайский наверняка колебался, прежде чем сделать решающий шаг, то Семен Вельский, игравший в княжеском триумвирате роль закоперщика, похоже, не испытывал никаких сомнений. О его связях с окружением или родственниками Софьи Палеолог ничего неизвестно, зато князь Семен – единственный из литовских выезжан, в том числе своих сородичей Вельских – прославился как горячий поклонник преподобного Иосифа. Вельский пожертвовал Волоцкой обители 200 рублей – сумму значительную по тем временам, и «велел пытати, где б земли купити монастырю»[389]. Заметим, что вклада в монастырь в 50 рублей было достаточно, чтобы вкладчика и его родных поминали ежедневно до тех пор, пока «Бог велит сей святой обители стояти»[390].