полная версия

полная версияАргонавты Средневековья

Свое особое место в вакхическом кортеже занимал толстобрюхий хмельной Силен, сопровождающий бога вина. Иногда его изображали с ланью или слонами. По Лукиану, в индийском походе у Диониса было два помощника: Пан и «приземистый старик, несколько тучный, пузатый, курносый, с большими торчащими кверху ушами, с неверной походкой, опирающийся на дроковую трость и почти все время верхом на осле разъезжающий». Он «в плаще шафранного цвета и, по-видимому, как военачальник пользуется чрезвычайным доверием верховного вождя».[82] Во время битвы с индийцами Силен командовал правым крылом войска. Во главе отдельных отрядов стояли сатиры. Этим сюжетом, видимо, навеяна композиция «Силен со слонами» на кружке из Афанасьева, в орнаменте которой органически сплавлены греко-римские и азиатские мотивы. Возможно, на ее дне представлен сам Дионис, которого в Бактрии и Индии изображали бородатым («индийский Дионис»).

О дионисийских культах в Иране и Средней Азии в эпоху Греко-Бактрии, Великих Кушан и Парфии появляется все больше археологических данных. Но у земледельческих народов Азии эти культы возникли задолго до походов Александра Македонского, распространивших греческий язык и культуру далеко на восток. Греческие божества слились со своими восточными двойниками, а не были искусственно привнесены извне. Триумфальное шествие Диониса от «пашен Лидии златой» до Бактрии и склонов Гиндукуша подготовили родственные локальные культы. Представления о боге, который, уничтожая все дисциплинирующие ограничения, одновременно предстает носителем достижений цивилизации, издавна бытовали в Иране, Бактрии, Согде, Фергане, Хорезме. Здесь отмечали свой цикл дионисийских праздников, посвященных созреванию винограда и изготовлению вина.

В раннесредневековом искусстве Ирана и Средней Азии античные сюжеты возродились под влиянием оживления связей по Шелковому пути, когда купеческие рейсы отодвигали все дальше на восток пределы византийского «земного круга».

Рис. 24. Шествие Диониса Иранское серебряное блюдо, VI– VII вв. Галерея Фрир в Вашингтоне.

В сасанидской и среднеазиатской торевтике[83] вакхические мотивы – Вакх с пантерой, его победоносное шествие, Силен с винным мехом, танцы менад, виноградные лозы – получают развитие благодаря знакомству с так называемым византийским антиком (рис 24) Это серебряные сосуды со сценами из античной мифологии – произведения ювелиров эпохи Юстиниана I и его преемников Как и придворные стихотворцы, мастера по металлу ориентировались на академическое подражание древним образцам. Они отразили вкусы высшего общества Восточной Римской империи, которое считало себя наследником языческих цезарей Рима. Перевозимые по дорогам «шелковой дипломатии» (с 568 по 576 г Среднюю Азию посетило семь византийских посольств) произведения торевтов Рума в короткий срок достигали Согда и Ферганы, оседая в сокровищницах местных владетелей. Недалеко от Кунгура на Урале найдено блюдо времени Юстиниана I со сценой посещения Венерой Анхиза – чье-то воспоминание о путешествии на Запад или просто дорогая вещь, купленная согдийским любителем редкостей. На блюде вырезана согдийская надпись с именем бухарского государя раннесредневекового государства Уструшана.

«Капитолическая волчица» Устрошаны

С 1965 по 1972 г в Северном Таджикистане проводились раскопки дворца афшинов (царей) Когда-то он возвышался в цитадели городища, которое отождествляют с Бунджикатом – столицей Уструшаны.

Дворец поражал своими размерами и великолепием убранства интерьеров – затейливой резьбой на деревянных балках, панно и фризах, скульптурными фигурами людей и птиц Стены парадных помещений – трехъярусного зала с тронной лоджией, малого приемного зала, храма и широких коридоров между ними – были покрыты многокрасочной живописью В конце IX в «правоверный» Исмаил Самани присоединил Уструшану к мусульманскому миру Он не только положил конец афшинской династии, но и не пощадил ее резиденцию, дворец ограбили и сожгли дотла Его развалины перекрыты толстыми слоями горелого дерева и обожженной глины, стены докрасна прокалены.

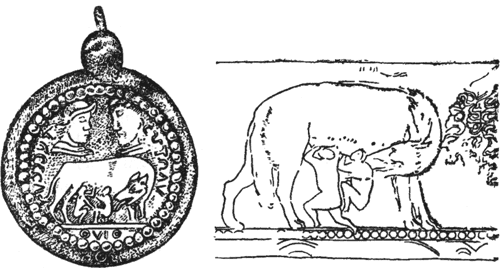

При расчистке центрального коридора археологи обнаружили композицию, уникальную для Средней Азии Контурными киноварными линиями на стене нарисована большая волчица и два обнаженных младенца, припавших к ее соскам От снежных вершин Туркестанского хребта этот древнеримский сюжет уводит нас на берега Тибра, ко временам сложения легенды об основании Вечного города мифическая волчица вскармливает двух царственных близнецов – Ромула и Рема (рис 25).

Рис. 25. «Капитолийская волчица» 1 – итальянский золотой медальон из Ахангарана, VI в, 2 – роспись во дворце Уструшаны.

Согласно созданному в Италии мифу, Ромул и Рем были сыновьями бога войны Марса и Реи Сильвии – дочери Нумитора, царя латинского города Альбы Лонги. Нумитора сверг с престола его младший брат Амулий, повелевший бросить младенцев в Тибр. Но река вынесла детей на берег, и посланная Марсом волчица выкормила найденышей своим молоком. Когда братья выросли, они, убив Амулия, вернули власть деду и основали город на том месте, где их отыскала волчица. С тех пор как версия о чудесном спасении основателей Вечного города получила официальное признание, композиция «Волчица с младенцами» надолго стала эмблемой Рима на памятниках искусства, монетах, печатях. С трофейных значков, отобранных персами у пленных римских легионеров, она перекочевала на сасанидские геммы.[84]

Но каким образом этот сюжет стал достоянием среднеазиатского художника? Вероятно, промежуточным звеном послужила Византия – преемница античного Рима. При Юстиниане I в Риме чеканили медные монеты с волчицей, кормящей Ромула и Рема. Подобные монеты и оттиснутые с них монетовидные подвески-брактеаты попадали в Среднюю Азию. При ремонте дороги возле древнего поселения на территории средневековой области Илак (Ахангаран) в Узбекистане нашли золотой медальон с припаянным ушком. На его лицевой стороне отчеканен бюст императора в тиароподобном шлеме, кирасе, с копьем и щитом. Образцом для изображения послужили золотые монеты – солиды Юстина I и его преемника – Юстиниана I. Обрамляющую бюст надпись можно расшифровать так: «Наш повелитель Юстиниан, пожизненный Август». Обратная сторона подвески тождественна росписи Бунджиката: волчица и два сидящих на корточках младенца, которые тянутся к ее соскам. Образцы, подобные этому итальянскому медальону, вдохновляли среднеазиатских художников, которые расписывали царские чертоги и замки дихкан.

В искусстве Уструшаны пришлый сюжет переосмыслили. Возможно, он служил иллюстрацией к мифической родословной местных владетелей.

Как и на Западе, на Востоке издревле слагали легенды о родовитых царских подкидышах, вскормленных животными и воспитанных пастухами. В тотемистических представлениях тюркских и монгольских племен, волка почитали как прародителя. В «Истории династии Тан» записано предание о том, что от волчицы произошло тюркское племя тукюесцев, предки которых обитали у «Западного моря» (Арала или Каспия).

Каждый из десяти рожденных ею мальчиков положил начало особому роду. В память о своем происхождении один из потомков волчицы – государь Ашина – вывесил над входом в свою ставку знамя с волчьей головой. Так, осваивая ценности чужих культур, местные мастера наполняли традиционные темы новым, созвучным им содержанием.

Стена из Чанъаня

«В то время как светлейший император Тайцзун во славе и блеске начал свое счастливое царствование, просвещая свой народ и мудро управляя им, в царстве Великий Цинь (Сирия) жил человек высокой добродетели, по имени Олопен; прорицая по светлым облакам, он принес сюда священные рукописи и, наблюдая за гармонией ветров, преодолел трудности и опасности (путешествия).

В 9-й год Чжэн-гуань.[85] Олопен прибыл в Чанъань. Император послал своего министра-военачальника Фан Сюань-лина во главе эскорта в западное предместье, чтобы встретить и сопровождать гостя. Его рукописи были переведены в библиотеке. После того как в (императорских) частных покоях учения эти были проверены, император признал их справедливыми и истинными и приказал проповедовать их и распространять»[86]

Эта надпись на сирийском и китайском языках вырезана на каменной стеле высотой свыше 2 м, которую в 1625 г. нашел китайский кули при постройке дома близ Чанъаня. Стелу, датированную 781 г., когда Адам был «священником, епископом и законоведом Цинистана (Китая)», обнаружили как раз вовремя: в Китай, до сих пор не знакомый с христианством, проникли миссионеры-иезуиты.

Вот почему расшифровка текста «Несторианской стелы», из которого Европа узнала о широком распространении своего вероучения в Китае VII–VIII вв., стала неслыханной сенсацией. Немало лет памятник считали подлогом иезуитов, одним из «благочестивых мошенничеств», как писал Вольтер. Только в середине XIX в. подлинность надписи была доказана: сирийский миссионер Олопен действительно достиг Срединной империи незадолго до разгрома арабами иранской державы Сасанидов.

Как видим, вместе с торговыми караванами по Великому шелковому пути двигались монахи и проповедники различных религий: зороастризма,[87] буддизма, манихейства,[88] христианского сектантства. Среди последних особую роль играли сирийцы – народ купцов, посланцев, миссионеров и «толмачей». Они живым мостом соединили Византию и Иран, но их торговые фактории распространились до самого Китая, где была основана большая христианская община во главе с епископом-сирийцем. Духовные миссии способствовали развитию географических знаний. Крупную роль в освоении бескрайних пространств Внутренней Азии сыграли несториане – представители самой влиятельной на Востоке христианской секты, которая вела происхождение от константинопольского патриарха Нестория. После низложения Нестория и признания его учения еретическим (431) начался массовый исход несториан из Византии на Восток. Первоначально взгляды ересиарха встретили поддержку у населения Сирии, затем у персидских христиан, во главе которых встал патриарх Ктесифона. Враждебным Византийской империи несторианским общинам Ирана покровительствовали сасанидские цари. Процветание несторианского клира в Китае продолжалось целых 200 лет со времени знаменитого танского императора Тайцзуна, оказавшего столь почетный прием Олопену.

В различных провинциях Срединной империи воздвигали церкви. Отличаясь особой религиозной сплоченностью, общины последователей Нестория появились на громадных пространствах от Сирии до Китая и от Монголии до Индии и Цейлона.

Из среды несториан выходили великие путешественники Средневековья. По-видимому, к христианам несторианского толка принадлежал бесстрашный александрийский мореплаватель Косьма Индикоплов, посетивший Индию и Цейлон. При составлении своей «Христианской топографии» (около 550 г.) он пользовался сведениями своих единоверцев – сирийских и персидских купцов и священников, которых встречал во время странствий. По словам Косьмы, христианская Церковь преуспевала на Цейлоне и Малабарском берегу Индостана. Епископ, «получивший посвящение из Персиды», возглавлял небольшую христианскую общину на острове Сокотра в Аравийском море.

Несторианство в Восточной Азии пережило века. Марко Поло встречал несториан в Кашгаре и Яркенде: «У них свои церкви и свой закон».[89] Распространение этого учения среди народов Азии (в частности, у восточно-тюркского племени кереитов) породило неясные, но упорные слухи о многочисленном христианском населении на Востоке, которые около середины XII в. взволновали всю христианскую Европу. Из уст в уста передавали, что где-то «на крайнем Востоке» раскинулась держава могучего «царя-священника Иоанна». Этот правитель, ведущий свой род от евангельских волхвов, окружен сказочной роскошью: ежедневно за его столом пируют 30 тыс. человек, которым вручают подарки из царской сокровищницы. Четыре аметистовые колонны поддерживают смарагдовый стол. Дворец сложен из драгоценных камней на чистом золоте, сама собой открывается и закрывается хрустальная дверь чертогов. От имени «пресвитера Иоанна» какой-то европеец направил подложные письма папе, византийскому императору Мануилу Комнину и Фридриху Барбароссе: «Я, пресвитер Иоанн, властелин над всеми властелинами. 72 царя платят нам дань… Наше Великолепие властвует над тремя Индиями, и земли наши простираются до потусторонней Индии, где покоится тело святого апостола Фомы… В одну сторону государство наше простирается на четыре месяца пути; на какое расстояние наша власть распространяется в другую сторону, никому не известно».[90] Пресвитеру подчинены амазонки и брамины. «Вы сможете определить размеры нашей территории и нашу силу только в том случае, если вам удастся сосчитать число звезд в небе и песчинок в море». В Иоанне, который якобы обратил в бегство мусульман и готовился идти на Иерусалим, Западная Европа усмотрела желанного союзника крестоносцев. В 1177 г. папа Александр III, поверивший в мистификацию, предложил союз и дружбу «блистательному и великолепному царю индийцев». Доставить послание папы поручили врачу Филиппу – «человеку достойному, мудрому и благоразумному». Отправившись с директивами Рима в «дорогу в никуда», посол бесследно исчез где-то на Востоке. Ни Рубруку, ни Марко Поло не удалось обнаружить мнимое царство. Несмотря на это, еще четыре века европейцы считали легендарного «царя-священника» реальным историческим лицом и связывали с ним различные политические иллюзии. Но надежды найти его таинственную страну, питаемые тягой людей Средневековья к необычному, оказались тщетными.

Несториане в Средней Азии

Несторианские миссионеры проповедовали свое учение прежде всего среди населения крупных центров международной торговли. «Несметное количество монахов и епископов есть… в Бактрии, в Стране гуннов, в Персиде… у персидских армян, мидян, эламитов.» (Косьма Индикоплов).[91] О широком распространении несторианства в Средней Азии свидетельствуют и письменные источники, и археологические открытия последних десятилетий.

К крупнейшим очагам несторианской культуры принадлежал Мерв, который «чистотою, красотою расположения, планировкою зданий и кварталов между каналов и древесных насаждений, обособленностью разных ремесленников на базарах превосходит прочие города Хорасана» (Истахри).[92] В Мерве и его окрестностях раскопаны руины церкви и монастыря. В VIII–X вв. христианство приняли некоторые тюркские кочевые племена несторианский клир Семиречья обратил в свою веру царя карлуков, правивших в этой стране. Была образована особая карлукская митрополия. Во время наступления мусульман христианские церкви семиреченских городов превращали в мечети. Фундаменты одного из таких храмов исследованы археологами на городище Ак-Бешим в Северной Киргизии.

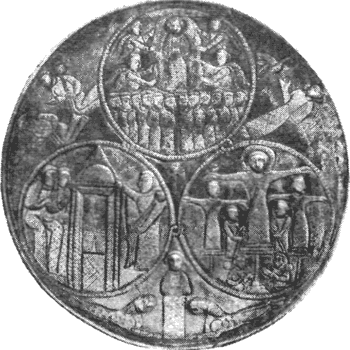

О несторианах Семиречья многое может рассказать цельнолитое серебряное блюдо-дискос IX–X вв. с евангельскими сценами и сирийскими надписями (рис. 26). Оно найдено у села Григоровское Пермской области. Изображения на блюде исполнены в плоском рельефе и детализированы гравировкой. Фон и отдельные части фигур позолочены. В трех переплетающихся медальонах представлены «Вознесение», «Жены у фоба» и «Распятие», в промежутках – «Даниил во рву львином», «Отречение Петра» и стража у гроба Господня.

Рис. 26. Несторианское серебряное блюдо из села Григоровское, IX-X вв. Гос. Эрмитаж.

Материалы по истории туркмен и Туркмении. С. 174.

Некоторые композиции на блюде отражают особенности несторианской догматики. Так, отсутствие Богоматери среди апостолов в сцене вознесения для православной иконографии необычно, но согласуется с центральным пунктом ереси несториан: они считали Марию не матерью Бога, но только матерью Христа-человека. В распятии опущены орудия страданий Спасителя: отсутствует крест, ноги не пригвождены, а стоят на подножной доске, копье сотника Лонгина превратилось в короткий обрубок. «… Армяне и несториане стыдятся показывать Христа пригвожденным к кресту», – отмечал Рубрук Влиянием несторианских обычаев можно объяснить странное положение рук Даниила и рук апостолов в сцене вознесения. Не изображена ли специфическая культовая поза средне – центральноазиатских несториан? Как сообщал Рубрук, под влиянием «идолопоклонников» (буддистов) они «не соединяют рук для молитвы, а молятся, протянув руки перед грудью».[93] Крест в центре блюда имеет четыре расширяющихся конца с маленькими кружками и удлиненную нижнюю ветвь – форму, особенно характерную для несторианских памятников (стела из Чанъ-аня, семиреченские надгробия тюрков-несториан). Наконец, несторианскую принадлежность блюда подтверждают и надписи: официальным языком несториан, на котором шла литургия,[94] был сирийский. Вместе с тем палеографический анализ надписей показал отсутствие у мастера прочных навыков в сирийском письме. Здесь снова уместно вспомнить слова Рубрука о том, что китайские несториане «произносят свою службу и имеют священные книги на сирийском языке, которого не знают, отсюда они поют, как у нас монахи, совершенно не знающие грамоты…».[95]

В основе композиций на блюде лежит сиро-палестинская иконография тех евангельских событий, которые были отнесены Церковью к наиболее чтимым. Именно их чаще всего изображали на культовых предметах паломников в Святую землю: ампулах для хранения масла и святой воды, бронзовых кадилах и ларцах, кольцах, браслетах и амулетах. Из Сирии и Палестины эти скромные сувениры пилигримов распространялись по всему христианскому миру. Их находят в Египте и Италии, Крыму и Закавказье. Литургическая утварь Святой земли поступала и в несторианские монастыри Средней Азии. В Ургуте близ Самарканда обнаружено сирийское бронзовое кадило с эпизодами из Нового Завета, в Пенджикенте найден сирийский стеклянный сосудик. Благоговейное отношение к палестинским реликвиям сохранялось на востоке Азии в течение всего Средневековья. Рубрук описал серебряный крест с пятью жемчужинами, принесенный одним армянином из Иерусалима в Монголию.

Сирийские мастера работали и за пределами своей страны, распространяя технические приемы и стиль, созданные в сиро-палестинском искусстве. Не исключено, что прототип блюда из Григоровского был исполнен в кругах несториан Ирана, где целые корпорации сирийских мастеров занимались художественной обработкой металла. Отсюда заметное влияние сасанидской торевтики: условная передача Голгофы в духе сасанидских «скал», близость ангелов в сюжете «Вознесение» зороастрийским крылатым гениям – покровителям шахиншахов и т. д. Несториане Средней Азии постоянно поддерживали связи со своими единоверцами на иранской территории.

Скрещение и взаимодействие различных художественных принципов в одном произведении – свидетельство сложности исторической и духовной жизни эпохи. В Семиречье, где встречались Запад и Восток Азии и где на великой караванной трассе лежали крупные торговые города, создалась благоприятная почва для взаимопроникновения элементов непохожих культур. Оседлое согдийско-тюркское население с его культурным синкретизмом – вот та среда, откуда вышло несторианское блюдо.

Глава 3

К «морю мраков»

Если бы не было торговцев, путешествующих по Вселенной, то когда одевались бы в одежду с подкладкой из черного соболя?

«Кутадгу билиг»В 651 г. последний сасанидский царь царей Иезди-герд III погиб в окрестностях Мерва – завоевание Ирана арабами завершилось.

Огни погасли в храмах оскверненных,Все смолкло в городах опустошенных.И диво – не осталось ни зубцаНа гордых башнях царского дворца.[96]ФирдоусиПод копытами легкой мусульманской конницы пало государство, мастера которого славились во всем мире. Они возвели монументальные дворцы и храмы, украсили их штуковыми[97] панелями и фресками, на отвесных скалах высекли колоссальные рельефы, выткали многоцветные ковры и шелковые ткани, покрыли тончайшей резьбой геммы из самоцветов. Яркая придворная культура ушедших в небытие шахиншахов еще долго оставалась живой для последующих поколений: при халифском дворе в Багдаде сохраняются моды и праздники Сасанидов, с пехлеви[98] на арабский язык переводят сасанидские хроники и научные трактаты, аббасидские дворцы расписывают художники Персии. В рыцарских замках, затерянных в горах, по-прежнему пользуются успехом «рассказчики историй о персах и их днях».

Поэтам, воспевавшим вино и чувственные радости, Иран прошлого рисуется средоточием беззаботной и веселой жизни.

Исчезнувшие сокровища Хосроев

Особой известностью пользовались сасанидские художники по металлу. Даже после того как «стих Корана зазвучал с мимбара»[99] подражать их произведениям не считали кощунством. Поэт Абу Нувас обстоятельно описал золотую чашу для питья, «которую одарила разными изображениями Персия»: «…на дне у нее Хосрой, а по сторонам антилопы, которых выслеживают с луками всадники». Чашу с Хосроем и его войском он вспоминал в другом стихотворении:

И развязал он бурдюк над чашей, края и дно которой разукрашены.Изображено на ней войско Хосроя и Хосрой на дне кубка,а главы войска у стремени Хосроя, с булавами,в коротких кафтанах.[100]Пиры в средневековой общественной жизни играли огромную роль, и потому питьевая посуда из драгоценных металлов стала знаком высокого социального положения. Ею похвалялись, выставляя напоказ на торжественных приемах, ее дарили почетным гостям, а при военном поражении ею приходилось откупаться от удачливого победителя. Стремясь укрепить свой престиж, зависевший от количества накопленного добра, даже второстепенные правители собирали в своих сокровищницах громадное число золотых и серебряных блюд и чаш, кружек и кувшинов.

«Однажды… один хорасанский царевич приехал к испахбеду (правителю) Табаристана с многочисленными дарами… Он попросил серебряные блюда и подносы, чтобы расположить на них дары. Слуги принесли ему… 500 серебряных подносов. Хорасанец попросил еще. Тогда… послали к главной жене ис-пахбеда и принесли от нее еще 500 подносов из серебра. Испах-бед получил дары из Хорасана на этих 1000 подносах и в ответ послал царевичу 2000 подносов, наполненных подарками».[101]

Поистине несметными богатствами владели влиятельные вельможи, храмы и сами шахиншахи. Предания о судьбе царских сокровищ после арабского нашествия передавали из поколения в поколение; этот «золотой мираж» владел умами несколько столетий. Географ Ибн ал Факих (начало X в.) называл место Так в горах Табаристана, где со времен мифического Менучехра хранились драгоценности персидских монархов. Мимо этой увлекательной темы не прошел и всеведущий Бируни. Согласно его рассказу, Сасаниды во время бегства из Ирака в Мерв оставили на хранение у царей Джабала – горного округа между Реем и Табаристаном – самые дорогие самоцветы и наиболее легкие вещи из своих богатств. Арабский полководец Халид Ибн-Бармак, осаждавший испахбедов Джабала в одной из горных крепостей, после сдачи твердыни захватил казнохранилище с «сокровищами Хосроев». Собственность одного из шахиншахов – пальму, отлитую из золота, якобы нашел правитель Хорасана. Между ее ветвями, «подобно зеленым и спелым финикам», были нанизаны драгоценные камни.

Большая часть этих неисчислимых ценностей развеялась, как пыль на ветру. В Иране и прилегающих областях сасанидское серебро находят очень редко. Виной тому религиозный фанатизм последователей Аллаха, а главное – нужда в сырье для чеканки монет. С течением времени десятки тысяч художественных изделий из золота и серебра уничтожили в плавильных печах. По словам Бируни, когда «благополучие превращается в свою противоположность», появляется необходимость переплавки сосудов для чеканки из них дирхемов и динаров. Уже омейядский наместник Ирака ал Хаджжадж приказал разломать в странах ислама золотые и серебряные сосуды и настрого запретил пить из них. Эта мера могла быть вызвана как борьбой с изнеживающей роскошью, так и неприемлемой для мусульманского ортодокса зороастриискои тематикой изображений на вещах.

Примечательные страницы истории культуры Ирана и Средней Азии были бы безвозвратно утрачены, если бы не… уральские клады.

Уральские клады

В междуречье Камы и Вятки, среди лесов, болот и невысоких холмов-увалов затерялась деревня Турушева. Летом 1927 г. здесь был найден один из многих кладов «восточного серебра». Мальчик, пасший стадо на опушке леса, неожиданно провалился в яму. Нащупав в ней какой-то твердый и гладкий предмет, он стал выгребать землю то руками, то кнутовищем. Несколько минут работы – и на поверхности показалось очень тяжелое ведерко из серебра. Когда пастушок перевернул ведерко, из него выпали серебряные блюда, светильники, витые шейные обручи-гривны.