Полная версия

Пути к славе. Российская империя и Черноморские проливы в начале XX века

В советских работах тридцатых – сороковых годов, выдержанных в более националистических тонах, проливам уделялось куда менее внимания: историки сталинской эпохи подчеркивали совершенную неподготовленность царской России к Первой мировой войне, а также эксплуатацию ее народа и ресурсов более развитыми западными капиталистическими странами. Данный период советской исторической науки оказался относительно неплодотворным ввиду как жестких идеологических требований, выливавшихся в довольно предвзятые исследования, так и труднодоступности даже для советских ученых необходимых для работы материалов [Нарочницкий 1981: 330–331; Шацилло 1968: 11–12].

На фоне хрущевской «оттепели» вновь стали появляться различные трактовки и оценки, напоминавшие дискуссии двадцатых годов. Поскольку научные работы вплоть до окончания советской эпохи в большинстве своем опирались на солидный фундамент архивных источников, они высоко ценились среди западных ученых вне зависимости от идеологических установок их авторов [Rieber 1993: 388–389]. Среди таковых в особенности следует отметить работы А. В. Игнатьева, И. В. Бестужева, В. И. Бовыкина, В. О. Дякина, В. А. Емец, Ю. А. Писарева и А. Я. Авреха[11]. Для целей же данного исследования наиболее полезна оказалась работа «Русский империализм и развитие флота» К. Ф. Шацилло [Шацилло 1968], тщательно изучающего дипломатические шаги русского правительства, их влияние на возрождение флота после его гибели в Русско-японской войне, не забывая при этом и о роли Думы в этом процессе. Кроме того, Шацилло проясняет отношения между Министерством иностранных дел, Морским министерством и царем, приводя примеры сотрудничества министерств ради достижения общих целей. Вместе с тем Шацилло превратно трактует взаимосвязь между формированием внешнеполитического курса и неправительственными группами, преувеличивая внешнее влияние на государственную политику; ему также не удается прояснить и менявшийся характер военногражданских отношений, на которые оказывали влияние самые различные обстоятельства.

В более поздних, написанных уже после распада СССР работах по внешней политике царской России ученые принялись выбираться из идеологической «смирительной рубашки», столь долгое время сковывавшей историческую науку. Новейшие сборники показывают, что российские историки стали куда разнообразнее подходить к интерпретации ключевых событий, учитывая факторы вроде межличностных отношений, демографии и геополитики. Наиболее подробно политика Российской империи в отношении проливов анализируется В. С. Васюковым, четко проследившим дипломатический маршрут, который привел к заключению весной 1915 года соглашения, сулившего России Черноморские проливы. При этом, скрупулезно описывая позицию царя, состояние вооруженных сил, выступления в Думе и прессе, Васюков совершенно не упоминает о роли политики Сазонова в разгорающейся тогда же большой европейской войне; повествование завершается на заключении с Великобританией и Францией соглашения о проливах, приводя к ошибочной оценке его значения для Сазонова и России [Васюков 1992][12].

Отчасти вследствие медленного угасания интереса к изучению истории дипломатии в США после Второй мировой войны и в некоторой степени по причине ограниченного доступа к архивным материалам о внешней политике императорской России западные ученые в послевоенное время писали куда меньше, чем советские. С началом холодной войны идеологические соображения стали существенно влиять на исторические работы, пестрящие сопоставлением царской и советской России с целью узнать, являются ли действия Советов результатом их коммунистической идеологии или берут начало в исконно русских традициях. Работы эти зачастую фокусировали внимание сугубо на внешней политике, находясь в русле довоенных академических наработок, и мало дополняли уже устоявшееся понимание роли проливов в политике Российской империи [Lederer 1962; Smith 1956; Dallin et al. 1963][13].

Послевоенный исторический мир потрясли исследования Фрица Фишера, радикально – и даже двояким образом – сменившие парадигму. Во-первых, все бремя вины за Первую мировую войну было им вновь возложено на имперскую Германию [Fischer 1967; Fischer 1975]. Несмотря на тут же последовавшую ожесточенную критику как в Западной Германии, так и за ее пределами, его центральный аргумент касательно ответственности Германии за разжигание войны был принят широким научным сообществом. Как выразился один историк, «теперь уж более нет нужды пускаться в длительные командировки по европейским столицам, разыскивая виновных, – ученым ныне стоит сосредоточиться на документах, скопившихся в архивах Берлина и Вены»[14]. Кроме того, Фишер вынудил историков всерьез присмотреться к внутренним истокам внешней политики кайзера. Основополагающие работы Фишера, вкупе с развитием в 1960-е годы социально-исторических дисциплин, вызвали появление схожих исследований касательно довоенной деятельности и прочих великих европейских держав.

Подобная ревизия не обошла стороной и историю России. В своей работе о «русском империализме» Дитрих Гайер выделяет «примат внутренней политики», отмечая при этом не только страх революции, прочно укоренившийся в мировоззрении элит, но и то, каким образом попытки модернизации помогали России определиться в отношениях с окружающим ее миром. Гайер тщательнейшим образом аргументирует в пользу влияния внутренних факторов на военную экспансию и в целом внешнеполитических отношений Российской империи. Однако он чересчур увлекается сопоставлением кайзеровского режима с царским, настаивая на излишне бихевиористских трактовках, куда более подходящих к имперской Германии, чем к ее восточному соседу [Geyer 1987]. Также роль внутренних российских факторов исследовал Доминик Ливен, чья работа «Россия и истоки Первой мировой войны» уже давно стала классическим введением в проблематику участия в войне России. Ливен предлагает в целом весьма рассудительный взгляд на принимавшиеся в Петербурге решения, лишь мимоходом касаясь при этом темы проливов и упуская в результате их значение в российской политике. Авторы более поздних работ также переоценивали влияние широкой общественной дискуссии на формирование внешнеполитического курса внутри русского правительства. Так, и Эндрю Россос, исследовавший Балканский союз и войны 1912–1913 годов, и Мартина Фокс, в широком контексте рассматривавшая позицию России по восточному вопросу, и Эдуард Тайден, писавший о российской политике в отношении Сербии, – все они ошибочно утверждают, что те или иные решения Сазонова в значительной степени принимались под влиянием внутриполитической обстановки [Rossos 1981; Fox 1993; Thaden 1976][15].

Напротив, я в этой книге ориентируюсь на наработки Дэвида Макдональда, исследовавшего правительственную систему, которая сложилась в России после 1905 года. Он внес немалый вклад в изучение внешней политики и государственного устройства Российской империи, тщательно проанализировав рост централизации власти, сосредоточенной в руках П. А. Столыпина, с 1906 года и вплоть до своего убийства в 1911 году бывшего председателем Совета министров (проще говоря, премьер-министром) [McDonald 1992b]. Несмотря на то что новые, принятые вслед за революцией 1905 года Основные законы оставили внешнюю политику и вооруженные силы под личным контролем царя, Столыпину удалось воспользоваться внешнеполитическим фиаско 1908–1909 годов таким образом, что теперь и эти сферы оказывались под его ощутимым влиянием. Именно в этой политической системе Сазонов и занял кресло министра иностранных дел, и именно в этих условиях в полной – пусть и не до конца оцененной самим Макдональдом – мере развернулась его деятельность уже при преемнике Столыпина В. Н. Коковцове.

Другим важным достижением Макдональда является его объяснение чувства собственного превосходства, характерного для взглядов правительственных элит в отношении общественного мнения. Опираясь на работы таких ученых, как Б. В. Ананьич, Роберта Мэннинг, Уолтер Пинтнер, Дон Карл Роуни, Ричард Уортман и Джордж Йани, Макдональд описывает эффект «государственности», отражающий убежденность элит в «культурной и политической исключительности» тех, кто связан с управлением страной [McDonald 1993: 271–272][16]. Чиновники ранга Сазонова обращали мало внимания на шквал общественной критики – а обращая, конечно же, негодовали, – столь часто обрушивавшийся на то или иное правительственное решение. Интересно, что Зара Штайнер описывает аналогичную манеру отношения в британском МИДе, где не только кадровые дипломаты, но и сам стоящий у руля политик считал, что формировать внешнюю политику куда сподручнее, когда нет давления со стороны парламента и журналистов [Steiner 1977]. Это, конечно, вовсе не означает, что министр всегда мог запросто отмахнуться от внутриполитической ситуации, рискуя в подобном случае проиграть следующие выборы; однако независимо от различий во внутренней политике отношение к внешнему курсу страны у российских консерваторов и Либеральной партии Британии, последнее правительство которой рухнуло в 1905 году, было практически идентичным. Российские министры, конечно же, были в курсе веяний в стране, но единственным вершителем их карьерных судеб оставался царь, обладавший суверенным правом по произволению отправить в отставку любого из них. Более того, согласно принятым после 1905 года Основным законам царь сохранял за собой единоличный контроль над внешней политикой, армией и флотом. Вместе с тем даже в такой ситуации новоизбранная Государственная дума как орган, ответственный за принятие бюджета, оказывалась рупором общественного мнения. Всякое увеличение бюджетного финансирования должно было быть одобрено депутатами Думы, пользовавшимися данным правом как инструментом непрямого воздействия на государственную политику, в особенности в отношении перевооружения и увеличения численности армии после Русско-японской войны и на заре европейской гонки вооружений[17].

Следующей важнейшей для понимания военно-гражданских отношений в России является работа Уильяма Фуллера-младше-го [Fuller 1985][18]. Не затрагивая предметно ни МИД, ни Морское министерство, он вместе с тем освещает широкий круг вопросов, связанных с обороноспособностью и бюрократическим устройством имперского правительства. Фуллер показывает, каким образом межведомственные разногласия армейского руководства с Министерством финансов касательно приоритетов сказывались не только на средствах, доступных Военному министерству, но и на профессионально-техническом уровне армии, стремившейся идти в ногу с европейскими военными тенденциями, минимизируя при этом трудозатраты по возложенному на нее обеспечению правопорядка внутри страны. Подобного рода заботы отвлекали армию от ее основной задачи – охраны империи от внешних угроз.

Стоит также отметить и работы по политологии и международным отношениям, проясняющие функционирование Франкорусского союза. Так, весьма ценен системный анализ Пола Папаяну, на основании которого он показывает, что периоды укрепления и ослабления финансово-экономических связей между государствами сказываются на уровне их взаимозависимости, а следовательно, и вероятности их союза или конфликта [Papayoanou 1999][19]. Несмотря на то что основное свое внимание он уделяет Франко-русскому союзу и крушению в 1914 году старого европейского миропорядка, его теория также вполне применима и к вопросу о проливах. Папаяну показывает, что экономические связи России и Германии были наиболее крепки с 1906 по 1912 год, когда и все прочие отношения между ними были относительно дружелюбны. Соответственно, в последующие предвоенные годы все ухудшавшиеся экономические отношения сопровождались все более прохладными дипломатическими реляциями. Также Папаяну выдвигает гипотезу, согласно которой прочные англо-немецкие экономические связи являлись важным фактором, определявшим нежелание британского правительства четко и ясно обозначить свою готовность воевать на стороне Франции. Несмотря на научную несостоятельность данной теории ввиду чрезмерного упрощения комплексных причин, стоящих за теми или иными решениями Великих держав, ее бесспорная ценность состоит во внимании к экономической стороне франко-русских отношений в контексте Османской империи. Так, если французы поддерживали русских в их противостоянии немцам непосредственно перед войной и, разумеется, непосредственно в военный период, то по поводу Константинополя и проливов союзники отнюдь не были столь единодушны, так и не придя к соглашению вплоть до крушения Российской империи.

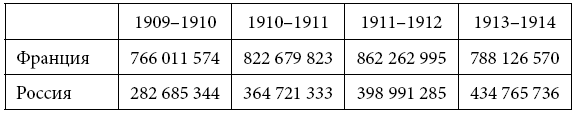

Согласно концепции Папаяну, феномен подобной внутрисоюзной конкуренции не представляется столь уж удивительным, если взглянуть на весьма различные экономические связи Франции и России с Турцией. В предвоенный период – с 1909 по 1914 год – франко-турецкий товарооборот в среднем вдвое превышал русско-турецкий, хотя эта разница имела тенденцию к уменьшению.

Табл. 1. Объем турецкого товарооборота с Францией и Россией (в тур. курушах):

Источник: [McCarthy 1982: 239, 244].

Этим, впрочем, отнюдь не исчерпывается значимость финансовых отношений для понимания роли Турции в экономике союзников. Так, французские финансовые структуры являлись крупнейшими держателями турецких долговых облигаций, контролируя к тому же Оттоманский банк (через который шли все финансовые операции империи); российские инвестиции в Турцию были минимальны, и Санкт-Петербург никоим образом не влиял на турецкий госдолг [Feis 1965: 320–321]. Вовлеченность французских инвесторов в турецкую экономику отзывалась заинтересованностью Парижа в поддержании дееспособности, а вместе с тем, очевидно, и самого существования Османской империи. Россия же, коль скоро турецкая экономическая стабильность заботила ее куда меньше, была вполне готова рискнуть своими немногочисленными инвестициями. Данный конфликт интересов вылился в серьезные франко-русские дипломатические трения на протяжении интересующего нас времени.

Источники

Стоит отдельно остановиться на источниковедческой стороне данного исследования. Работы по истории европейской дипломатии порой устроены таким образом, что рассматривают внешнюю политику какого-либо государства, основываясь исключительно на его же архивных материалах[20]. Более того, работы о франко-русских или англо-русских отношениях зачастую подробно останавливаются на их западной стороне, но весьма слабо и походя касаются русской – то ли из-за нехватки времени на проработку дополнительных архивных материалов, то ли ввиду отсутствия к ним доступа (в российских архивах), то ли по причине недостаточного владения русским языком[21]. Я же, напротив, подробно изучил архивные материалы в фондах всех трех государств Антанты, вследствие чего стало возможно более адекватно проанализировать действия российской стороны. Подобные компаративные изыскания чрезвычайно важны для более полного понимания намерений и действий всех участников рассматриваемых событий. Приводимые здесь обширные выдержки из российских документов – как архивных, так и уже публиковавшихся – позволяют описать чаяния и планы царского правительства куда полнее, чем в работах прежних лет. В то же время западные источники оказались критически важны для подтверждения сообщений о встречах с самим Сазоновым или же с уполномоченными им лицами – учетные же записи российского МИДа о таких встречах не содержат их дословного изложения и часто сильно сокращены. Аналогичным образом в телеграммах или письмах, сообщающих о таких встречах, порой опускаются значимые детали или превратно истолковывается атмосфера за переговорным столом. Пожалуй, ценнейшим источником сведений по действиям российских дипломатов являются записки сэра Джорджа Бьюкенена, британского посла в Санкт-Петербурге. Он прибыл в столицу Российской империи вскоре после назначения Сазонова, и, по воспоминаниям обоих, они «вскоре сделались друзьями»[22]. Впрочем, эта дружеская симпатия не мешала Бьюкенену выполнять возложенные на него обязанности, и его донесения в Лондон всегда были откровенны и содержательны.

Помимо всестороннего изучения документов различных европейских стран, в процессе подготовки настоящей работы были изучены материалы архивных фондов их министерств иностранных дел, вооруженных сил, кабинетов министров и прочих гражданских министерств и законодательных органов. К материалам СМИ я обращался реже, чем читатель мог бы ожидать, поскольку архивные источники свидетельствуют о том, что те обладали куда более скромным влиянием, нежели порой утверждается.

Названием своей статьи 1992 года, посвященной отношению к проливам во время Первой мировой войны, В. С. Васюков отсылает к меморандуму от 12 марта 1915 года с Великобританией, согласно которому англичане соглашались с российской принадлежностью проливов. Автор документа определяет проливы в качестве richest prize, то есть, как переводит Васюков, «главного приза», проще говоря, наиболее ценного военного трофея[23]. Ни тогдашние британские власти, ни Васюков не используют данное выражение в ироничном смысле: как в глазах современников, так и с точки зрения последующих исследователей это соглашение стало одной из крупнейших дипломатических побед Сазонова [Игнатьев 1996: 39–40][24]. Напротив, в настоящей работе будет показано, что неуклонное стремление России завладеть проливами, пусть и ценой ухудшения военной ситуации, явилось оппортунистическим и весьма неудачным побочным эффектом проводимой Сазоновым политики, как правило куда более мудрой и прозорливой.

В течение почти пяти лет российский министр иностранных дел последовательно работал над укреплением позиций своей страны в этом жизненно для нее важном регионе, но никогда его политика не мешала сдерживанию немецко-австрийской агрессии и противодействию ей – никогда вплоть до марта 1915 года. Именно с той поры Сазонов позволил себе отвлечься от главной цели России в этой войне – разгрома Центральных держав – и тем самым ускорил падение империи, которой столь преданно служил.

1. Столыпин и политика избегания осложнений

1908 год – март 1911 года

Летом 1910 года в российском МИДе настала пора перемен. С. Д. Сазонов – весьма образованный и усердный в службе, но еще не освоившийся в высоких кабинетах и не имевший богатого опыта большой петербургской политики – готовился занять министерское кресло, как только найдется вакантное посольское место для формально действующего, но де-факто уже отставного министра А. П. Извольского. Извольский был человек блестящего ума, но обремененный «повышенным самолюбием» [Сазонов 1927: 22] и покидал Певческий мост[25] по причине боснийского фиаско 1908 года, главным виновником которого был именно он. Чая как воплощения российских интересов по проливам, так и вящей личной славы, Извольский пошел на секретные переговоры с австрийским министром иностранных дел Алоизом фон Эренталем в его моравском замке Бухлове [тогда еще на немецкий манер – Бухлау]. В результате встречи стороны пришли к соглашению, что Россия не будет препятствовать австрийской аннексии Боснии и Герцеговины, если Австро-Венгрия взамен поддержит стремления русских изменить режим проливов. Вот уже тридцать лет Вена управляла этими провинциями, доставшимися ей по условиям Берлинского трактата 1878 года, которым пересматривались условия Сан-Стефанского мирного договора, подписанного по окончании Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Все это время номинальным правителем здесь оставался турецкий султан. В октябре 1908 года Австрия объявила об аннексии Боснии и Герцеговины, не дожидаясь, пока Извольский добьется более широкой поддержки пересмотра режима проливов. Российская империя, конечно, пыталась протестовать, отказываясь признавать австрийскую аннексию, однако выдвинутый Германией в конце марта 1909 года ультиматум вынудил ее отступить. Подобный провал многие приравнивали к унизительному разгрому русского флота в Цусимском проливе в 1905 году[26]. Словом, урон, нанесенный международному престижу Империи, был слишком ощутим – еще не успели толком просохнуть чернила на австрийской прокламации об аннексии, как в российском правительстве принялись подыскивать нового министра.

Другая причина назначения Сазонова лежит в области более широких политических соображений, касающихся его отношений с фактическим рулевым российской внешней политики – П. А. Столыпиным, председателем Совета министров и министром внутренних дел. В исследованиях, посвященных фигуре Столыпина, большей частью рассматривается его деятельность внутри страны: знаменитые аграрные реформы и безуспешные попытки распространить местное самоуправление на западные польские провинции[27]. Лишь Дэвид Макдональд обращает внимание на централизацию власти Столыпиным через Совет министров и на последствия подобных перемен для внешней политики страны [McDonald 1992b; McDonald 1993]. С манифестом

от 17 октября 1905 года и принятыми следом за ним Основными законами в вертикаль императорской власти вносились радикальные коррективы, предусматривающие не только представительский орган в виде Государственной думы, но также и должность премьер-министра[28], координирующего деятельность правительства посредством Совета министров. Вместе с тем в тех же документах было ясно оговорено, что вопросы внешней и военно-морской политики остаются под личным попечением государя. Макдональд подробно показывает, как, воспользовавшись рухнувшим на фоне Боснийского кризиса авторитетом МИДа, Столыпин стал ключевой фигурой в решении внешнеполитических вопросов. Смущенный собственным соучастием уже в двух подряд Цусимах (сперва военной, а затем и дипломатической), император Николай безропотно покорился подобному расширению Столыпиным собственных полномочий. Столыпин же чаял подчинить внешнеполитический курс своей внутриполитической программе переустройства и омоложения страны после Русско-японской войны и революции 1905 года [McDonald, 1992b: 156]. Согласно намеченному плану России следовало избегать любого международного столкновения – вроде того же Боснийского кризиса, – пока не окончен процесс ее внутреннего восстановления.

Уже с самого момента назначения Сазонова товарищем (то есть заместителем) министра в 1909 году не утихали споры о причинах подобного выбора. Современники расходились в своих оценках. Сам Сазонов и министр финансов В. Н. Коковцов в своих воспоминаниях говорят, что инициатором назначения был Извольский [Сазонов 1927: 7; Коковцов 1933: 1, 334]. Сазонов указывает, что к тому моменту он уже несколько лет по назначению Извольского возглавлял русскую миссию в Ватикане. Однако многие мемуаристы – большинство из которых были оппонентами как столыпинской внутренней политики, так и поддерживаемого им и Извольским внешнего курса на сближение с Великобританией – полагали, что новым министром Сазонова выбрал именно Столыпин. Некоторые обвиняли Столыпина в кумовстве: Сазонов приходился ему шурином[29]. Впрочем, Столыпин был достаточно умен, чтобы вполне осознавать, что родство само по себе ничуть не гарантирует общности их взглядов. Ведь с еще одним его шурином (братом жены Ольги), Д. Б. Нейдгардтом, придерживавшимся куда более правых взглядов, у Столыпина нередко случились серьезные политические разногласия [Hosking 1973:157,176; Rieber 1963: 22][30]. Другие же уличали Столыпина в стремлении к всевластию в духе великого визиря при дворе османского султана. Доля истины в этом действительно была: ведь Столыпин пользовался должностью председателя Совета министров, чтобы сообщить политической системе некую вертикаль. Теория же Сазонова, что он был просто-напросто выбран Извольским, чересчур упрощает ситуацию, поскольку на момент его назначения Столыпин по сути был уже начальником Извольского, авторитет которого был сильно подорван. Так что, учитывая шаткие позиции последнего, воспоминания Коковцова о том, что назначением Сазонова Извольский стремился умаслить Столыпина, представляются вполне правдоподобными [Коковцов 1933, 1: 334][31].

Кроме того, Сазонов был относительным новичком в большой дипломатии, не имея в Петербурге ни серьезного влияния, ни надежных связей[32]. Он занимал лишь два дипломатических поста – в Лондоне и в Ватикане – и лишь на втором наконец заслужил назначение во главе миссии. Относительно небогатый послужной список ставил его в еще большую зависимость от Столыпина, чем это было бы в противном случае[33], так что патрон имел все основания рассчитывать, что Сазонов куда покорнее будет следовать его курсу, чем Извольский.

Царь на тот момент играл относительно незначительную роль в определении политического курса, пусть и сохраняя за собой последнее слово при назначении того или иного министра. Он вполне мог бы не одобрить кандидатуру, предложенную Столыпиным, настояв на иной: к примеру, на прогермански настроенном П. С. Боткине или Н. Г. Гартвиге, яростном противнике Австрии и Англии, – кандидатуры обоих, как говорили, рассматривались в качестве смены Извольскому. Однако Николай II склонялся к укреплению отношений с Великобританией и Францией, что было вполне согласно устремлениям Сазонова. Как отмечает Макдональд, Николай был сильно подавлен последними попытками собственноручно руководить внешней политикой страны, обернувшимися унизительным миром с Японией и Боснийским кризисом [McDonald 1992b; McLean 2001, chap. I][34]. Так что пока царь предпочитал фактически делегировать определение внешнеполитического курса своим доверенным лицам; несмотря на то что в бытность Сазонова министром Николай регулярно знакомился с важнейшими коммюнике и постоянно получал его личные донесения, как будет показано ниже, реальное участие царя было довольно ситуативным. Как вспоминает один мемуарист, во время мировой войны порой принимались решения вопреки воле царя, когда члены правительства понимали, что царская воля идет вразрез с политической реальностью. Порой на царя давили, чтобы тот переменил свое мнение, а порой действовали без его ведома [Михайловский 1993, 1: 75–78]. Учитывая отсутствие стенограмм личных донесений Сазонова, с точностью установить степень вовлеченности в политический процесс царя не представляется возможным, однако очевидно, что Николай II отступил на второй план, оставив режиссуру и исполнение главной политической роли Столыпину.