Полная версия

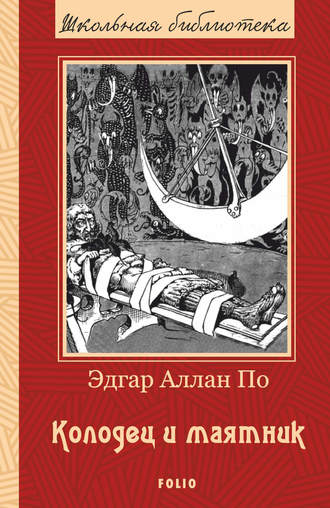

Колодец и маятник. Рассказы

Еще один из приемов, характерных для романтизма и любимых По, – накопление образов и тропов, их нарастание до излишества. Красочные экзотические описания становятся вроде самодостаточными, тормозят действие, экспозиция некоторых рассказов кажется рассчитанной на значительно более долгий сюжет. Но такая диспропорция между пространным, детализированным, пышным вступлением и кратким описанием событий характерна только для менее удачных ранних рассказов. В зрелом периоде творчества писателя все части произведений более взвешенные, строение рассказов гармоничнее, что не исключает образного великолепия, разнообразия красок, буйства невероятного.

Никто не станет отрицать, что богатство и огромная творческая сила странной и bizarre фантазии Э. По – яркая черта его таланта. Как мощная фата-моргана, она порождает все новые удивительные картины. Призрачные, они кажутся полными жизни – красок, ароматов, блеска и теней. Достоевский так характеризовал воображение По: «В способности его воображения есть такая особенность, которую мы не встречали ни у кого, – это сила подробностей… В повестях По вы до такой степени ярко видите все подробности изображенного им образа или события, что в конце вроде убеждаетесь в их возможности, реальности, тогда как это событие или вовсе невозможно, или еще никогда не происходило на свете».

Образы и картины По конструируются (если этот технический термин подходит для описания акта рождения произведения фантазии, интуиции, мысли) на основе органического сочетания полной вымышленности общего и тщательной точности, предметности всех деталей. Это придает пластичную и даже техническую убедительность маловероятному или просто невероятному. Прием сочетания фантастической идеи или принципа и тщательно выписанных, вполне вероятных подробностей их воплощения стал ведущим у последователей По в области «сайенс фикшн» – Жюля Верна, Герберта Уэллса и сотен других писателей-фантастов уже нашего времени. Этому же приему у По подчинено и широкое применение вымышленных фамилий великих ученых и изобретателей в ряду настоящих имен, частые указания на конкретные даты, названия стран и местностей, географические широты и долготы, время и место придуманных автором событий. Все это имеет одну цель – убедить читателя в реальности нереального.

С другой стороны, писатель нарочно подчеркивает придуманность определенных ситуаций и персонажей, создает карикатуры, капризные гротески, обращает описание событий в буффонаду и фарс. Это случается в юмористических, сатирических произведениях, пародиях, которых много у По.

Одна из наиболее часто применяемых красок в палитре мастера новеллистики – ирония. В портрете, диалоге, ситуации, в главной идее произведения, как и в подробностях описания, звучит иронический тон – открыто или в подтексте, весело или язвительно. Кроме того, в некоторых строках прозы По ощущается и самоирония, весьма остроумная и язвительная. Иронией По борется против зла всемирного и обыденного, обывательского, против псевдонауки и псевдокультуры, против страха и беспомощности. Ирония у него может быть всеобъемлющей, сокрушительной, а может вызвать просто смех, развлекать как одно из средств юмора.

Сатирические, юмористические, пародийные рассказы в новеллистическом наследии По составляют самую многочисленную группу. А если добавить к ним те произведения, где прихотливо смешаны шутка и ужас, можно было бы утверждать, что писатель – юморист par excellence. Правда, довольно мрачный, а иногда и жестокий, но юморист. И в памяти читателей остаются прежде всего его трагические рассказы с их зловещей атмосферой, мистикой, страхами, тайнами, темными и болезненными пристрастиями. «Маска Красной Смерти», «Вильям Вильсон», «Черный кот», «Лягушка» и другие подобные рассказы запечатлеваются в наше сознание, становятся своеобразной приметой прозы По. Конечно, это и свидетельство их художественной силы, оригинальности, эмоционального воздействия.

Однако было бы несправедливо недооценивать и иронично-юмористический талант рассказчика «Человека, которого изрубили в куски», «Короля Чумы», «Дельца», «Системы доктора Смолла и профессора Перро», «Трагического положения» и многих других сатирических и пародийных шедевров.

В названных произведениях прочно слито в выразительную, яркую целостность страшное и жалкое, драматическое и смешное. Рассказы часто имеют двойное дно, как, например, «Система доктора Смолла и профессора Перро».

Это один из лучших рассказов Э. По. В нем сконцентрировано все самое примечательное для стиля, тематики и галереи образов автора. Произведение отмечено стремительным действием, в нем нет лишних подробностей, но уже с самого начала возникает атмосфера загадочности, чему способствует небудничное место событий. Наивный и доверчивый рассказчик попадает через свою заинтересованность наукой (на этот раз медициной) в старый полуразрушенный замок, где находится частная клиника для умалишенных. Во время роскошного ужина гость знакомится с довольно странной компанией приятелей и подруг хозяина – владельца и главного врача клиники. Перед ним целая кунсткамера чудаков и монстров, к тому же в непривычной одежде (вспомним описание участников пира в «Короле Чумы» или гостей маскарада в «Лягушке» и т. д.), что еще больше усиливает гротескность их поведения.

Иронический эффект не в последнюю очередь возникает от того, что читатель догадывается о правде раньше, чем наивный рассказчик. Оказывается, что эти принаряженные гости – пациенты сумасшедшего дома во главе с врачом, который тоже сошел с ума. Они захватили власть в больнице, посадили надзирателей на хлеб и воду, предварительно обваляв их в смоле и перьях, а сами радуются жизни, пьянствуют и дают волю своим маниям. Мысль о том, что грань между психическим здоровьем и безумием неуловимо тонкая, проявляется у По не раз. Но рассказы глубже этой поучительной идеи. Миром правит низменное безумие, которое считает себя единственной формой здоровья, – так тоже можно прочитать скрытый смысл произведения, в котором смешное и страшное смешано самым капризным образом.

Чистый юмор, шутливость без особой глубины, без сатирических уколов – главное в причудливо и игриво написанных рассказах «Четыре зверя в одном», «Почему французик носит руку на перевязи», «Никогда не закладывай черту своей головы», «Три воскресенья на одной неделе», «Мошенничество как точная наука», «Очки», «Как была набрана одна газетная заметка» и другие. Эти веселые и остроумные произведения – еще одна грань разнообразной новеллистики По, светлые, радужные краски его палитры. И в этих рассказах писатель обнаруживает свою щедрую фантазию, склонность к преувеличениям, гротеску, изобретательности и эрудиции. Некоторые из анекдотов и пародий тесно связаны с реалиями американской жизни, в них звучит острая критика определенных проявлений общественной жизни США: погони за деньгами, культа успеха любой ценой или таких институтов, как пресса, рекламное дело и т. д. В окрашенной юмором и иронией новеллистике По находим ростки многих тем, которые впоследствии будут шире освещены в творчестве Марка Твена и других писателей США от О’Генри к Вуди Аллену.

Одна из характерных особенностей произведений По – таинственность. Он как будто чарами создает настроение загадочности, недосказанности, намеками описывает непостижимое, то, что не поддается логическому толкованию, изображает странные последствия, не называя причин. Он использует для этого весь арсенал приемов романтизма и готики. Средневековые замки с мрачными галереями и переходами, влажными подвалами, щербатыми узкими ступеньками и заплесневелыми стенами, ужасные застенки, погруженные в темноту улицы портового города, где на каждом шагу таится опасность, господствуют преступление, болезнь, грех, – в его произведениях не только фон, но и элементы действия. Среди этих декораций страдают и причиняют страдания другим таинственные демонические персонажи, над ними тяготеет рок – чаще безумие или какое-то неназванное извращение, борются с насильственной смертью несчастные жертвы, которые неизвестно за какие провинности оказались в лапах своих всемогущих врагов. Появляются грозные незнакомцы, сея вокруг себя жуткий ужас – смерть во всевозможных масках, вездесущую и неумолимую. Эпидемия проходит сквозь стены, ее нельзя остановить, против нее нет лекарства. Для зла не существует дверей и замков, ничто не помешает его победному шествию. Человек действует на беду себе, над его душой имеет власть «чертик противоречия», прихоть антилогики, разрушительный внутренний хаос.

Уже упоминалось, что По любит точность, пространные описания подробностей там, где хочет создать иллюзию реальности нереальных событий и явлений. Вместе с тем он «хитро» и «коварно» прибегает к умалчиванию именно тогда, когда читатель стремится найти разгадку тайны, доискаться истины. Прием заманивания читателя в лабиринт таинственного, откуда нет выхода, – один из самых сильных в эмоциональном плане. Он вызывает острое чувство недовольства, разочарования, побуждает к размышлениям, поиску разгадки, оставляет после себя беспокойство и напряжение. Например, в наше время к нему не раз прибегал выдающийся писатель-фантаст и ироничный мистификатор Станислав Лем (романы «Расследование», «Насморк»).

В некоторых таинственных сюжетах По загадка, вокруг которой облаком скапливается непостижимый страх, решается весьма материалистически, хотя и не просто. Такова, например, расшифровка загадочных фактов в «Продолговатом ящике», «Сфинксе», «Черном коте» или ужасного призрака, который мучил героя в «Преждевременном погребении». Интересно, что рассказы с материалистическим ключом к тайне по времени создания стоят рядом с такими сложными философско-мистическими произведениями, как «Месмерическое откровение», «Повесть скалистых гор», «Ангел удивительного», где материалистического объяснения нет или, как кажется, и не может быть. Перед нами типичное для По парадоксальное сочетание противоположностей. С одной стороны, он в обоих типах повествования мистифицирует читателя (таинственное оказывается довольно обычным или не проясняется, оставаясь совершенно загадочным), а с другой – логика авторских рассуждений везде одинакова. Тайна для него – это то, что пока непознанное, а не то, чего и узнать нельзя.

Слово «мистификация» уже не раз появлялось на этих страницах. И не случайно. У Эдгара По есть даже рассказ под таким названием. Что касается самого приема, то писатель прямо-таки виртуоз самых мистификаций. Одна из них вошла в анналы нью-йоркской прессы. Рассказ «История с воздушным шаром» был напечатан в виде специального приложения к газете «Сан», – там обычно печатали сообщения о сенсационных реальных событиях. Можно себе представить, какой взрыв чувств вызвал на рассвете воздухоплавания рассказ об успешном перелете через Атлантический океан, сдобренный множеством наукообразных ссылок, фамилий исследователей и ученых, убедительных до осязаемости на ощупь подробностей. Пока вышел следующий выпуск газеты, в котором мистификацию было дезавуировано, толпа любопытных штурмовала редакцию, требуя новых вестей. Интересна и другая мистификация – рассказ «Фон Кемпелен и его открытие», где серьезным научным тоном По пишет о превращении свинца в золото. Он так блестяще пародирует стиль научного сообщения, что ему просто невозможно не поверить. Писатель сам объяснял, что этой мистификацией хотел сбить волну массовых выездов в Калифорнию, где были открыты залежи золота. И это ему в определенной степени удалось.

Как гипербола или гротеск, ирония или таинственность, мистификация появляется у По на разных уровнях текста. Она может быть сюжетной, как в приведенном выше примере, стилевой, как в откровенных или скрытых пародиях, выступать даже в отдельных словах-реалиях, например, в фамилиях авторитетных ученых, которых писатель придумал, или в названиях так же порожденных его фантазией научных произведений. Мистификация через самоиронию проявляется в рассказе «Как писать Блэквудскую статью» или в его продолжении «Трагическое положение». Вызывающе смеясь над сенсационной прозой популярного журнала, По высмеивает и определенные ситуации и образы своих произведений, написанных в том же духе. Так что произведение «гениальной писательницы» Психеи Зенобии (точнее Психи Сноб), написанный по рекомендациям редактора «Блэквуда», подозрительно напоминает (конечно, в пониженном плане) такие рассказы самого По, как «Лигейя», «Черт на колокольне» или «Колодец и маятник».

Некоторые из рассказов По производят двойственное впечатление. Написанные вполне серьезно, в мрачно-мистическом духе, они уже самим сгущением готических ужасов вроде подсказывают, что автор мистифицирует, обманывает читателя. Кажется, перед нами пародия на популярные произведения подобного характера, которые с особым рвением печатали американские журналы. Зная из других рассказов писателя, каким научным, строго логичным был его ум, трудно избавиться от подозрения в иронической мистификации. Склонность создателя «Короля Чумы» или «Человека, которого изрубили в куски» к жесточайшей сатире, к всеобъемлющей иронии, к откровенной насмешке над тем, что он считает нужным подвергать критике, еще больше усиливает это подозрение. Двойное дно рассказов, подобных «Метценгерштейну», «Свиданию», «Беренике», «Что случилось с господином Вальдемаром?» и др., вызвало противоречия в их оценке среди исследователей творчества По. Они по-разному толковали их жанровую природу, скрытый смысл. Например, такой ультраромантичный рассказ, как «Свидание» с его удивительно прекрасными героями-любовниками, которые трагически погибают из-за своей греховной любви, загадочным и роскошным венецианским антуражем, кое-кто был склонен считать «шутливой пародией на Байрона, графиню Терезу Гвиччиоли и ее прежнего мужа», а в образе рассказчика видеть друга Байрона, английского поэта Томаса Мура, посетившего Байрона в Венеции.

Романтические персонажи серьезных рассказов По наделены неслыханной красотой или невиданной омерзительностью, они страдают от странных болезней, находятся в необычных физических и психических состояниях, становятся жертвами безумных страстей, испепеляющих не только их, но и объект их любви или ненависти. Это чаще всего одиночки, погруженные в мир собственного воображения, очень далекие от реальности, или мономаны, чей разум болезненно сконцентрирован на одной идее или одном чувстве. Часто их отличие от других людей граничит с патологией, с безумием или переходит границу между психическим здоровьем и болезнью, разрушает личность. Они могут быть либо добродеятельными и светлыми душой, как ангелы, или греховными и злыми, как дьяволы.

В портретах сатирически изображенных персонажей преобладают приемы карикатуры с назойливым подчеркиванием какой-то черты лица или части тела, которая, как нос гоголевского майора Ковалева, приобретает особую жизненность и дерзкую самостоятельность, заслоняя своего владельца («Король Чума»).

Иногда в характеристиках серьезных героев По проступают сознательно или подсознательно наделенные этим персонажам определенные черты собственного характера писателя. Например, в «Дневнике Джулиуса Родмена» есть такие строки: «Фактов он никогда не преувеличивает, и его впечатления от этих фактов могут показаться преувеличенными. И в этих преувеличениях нет никакой фальши. Все дело в чувстве, которое вызывают у него увиденные предметы. Колорит, который может казаться пестрым, для него был единственно верным».

А в рассказе «Элеонора» герой так говорит о себе: «Я из тех, кому известны буйные фантазии и безумные страсти. Меня называли сумасшедшим, но кто знает, может, безумие – это высший разум и почти все знаменитые деяния и каждая глубокая мысль, порожденные болезненным состоянием – определенным настроением духа, вознесшимся за счет безумия. Те, кто мечтает днем, знают намного больше, чем те, кто только ночью видит сны». Примеров таких черт собственного характера писателя, переданных его персонажам, можно привести больше. А некоторым он дарит моменты своей биографии, подробности личной жизни.

Психологизм – одна из характерных свойств прозы Эдгара По. Его романтические герои могут быть кем угодно, только не простыми людишками, а состояния, в которых они находятся, слишком далеки от нормальных. Именно поэтому с таким восторгом мы читаем тонко нюансированные описания их переживаний, следим за часто парадоксальными переходами из одного психологического состояния в другое. По раскрывает диалектику души в предельных ситуациях, следит за малейшими изгибами мысли и эмоций. В рассказе «Колодец и маятник» он создает целую симфонию эмоциональных состояний, показывает рождение безумной надежды вопреки очевидному, раскрывает способность человеческой души бороться до конца против неминуемой гибели. В «Бочонке амонтильядо» или «Черном коте» освещает изнутри механизм такого разрушительного чувства, как ревность и жажда мести. В том же «Черном коте», «Вильяме Вильсоне», «Сердце-обличителе» и в некоторых других рассказах дает почти клиническую картину маниакального состояния, которое приводит к преступлению и вспышке буйного безумства. Есть у него и анализ всепобеждающего чувства любви, которое растворяет волю и личность влюбленного в воле любимой, есть рассказ, как любовь перерождается в ненависть и даже желание убить когда-то обожаемую женщину. Страх смерти, нарастание этого неотступного чувства, медленный распад личности под влиянием ужаса, так же как трагическое влияние одиночества на человека («Вильям Вильсон», «Человек толпы») – вот лишь некоторые из психологических тем в произведениях писателя. Он – один из первых, кто глубоко раскрыл болезненную психику, то, о чем впоследствии так много писали разные художники от Золя до Фолкнера. В этом По близок к своему гениальному современнику Николаю Гоголю, автору «Записок сумасшедшего», «Носа», «Портрета» и других. Э. По привлекали психологические парадоксы, немотивированные чувства и поступки. Недаром он написал своеобразную разведку «Чертик противоречия» об особом влечении человека к бессмысленным и пагубным воздействиям. В нашем веке психологическая проза достигла чрезвычайного развития, и можно утверждать, что писатели разных направлений – от реалистов до экзистенциалистов – могли использовать и использовали психологические находки американского мастера.

Эдгар По отмечался интеллектуальной утонченностью, незаурядностью мышления, поразительной силой интуиции, которая позволяла ему воображением заглядывать в будущее. Вспомним рассуждения следователя Дюпена о логике математического ума и логике мышления вообще или в конкретных областях науки или творчества. Дюпен говорил об ограниченности чисто математического ума и о его безграничности, если он окрылен поэзией. В характере самого писателя состоялся этот редкий синтез холодного, острого, скептического ума, который все подвергает анализу и безжалостной критике, и тончайшей поэтической чувствительности, выходящей за рамки обычных человеческих чувств. Эмоциональная насыщенность поэзии По, как и многих прозаических произведений, кажется усиленной тем обстоятельством, что в душе автора «Города среди моря», «Анне», «Аннабель Ли» постоянно звучат слова «memento mori», напоминая о преходящести человеческого существования, о близости могилы.

К темам, которые в разнообразном творчестве По встречаются слишком часто, а иногда приобретают и оттенок навязчивости, объединяя ряд произведений, относится прежде всего тема смерти. Смерть, естественная и насильственная, выступает у писателя в десятках лиц. Это и гибель от таинственной неизлечимой болезни, ужасной эпидемии или не менее ужасной мести, медленное умирание, картина которого холодно и точно подается с откровенной натуралистичностью, как медицинское описание. Такое же умирание может вырисовываться поэтически (особенно когда речь идет о гибели молодых прекрасных женщин). Это ужасная смерть в муках от руки убийцы или мстителя с садистскими наклонностями, таинственная гибель от вмешательства внеземных сил среди раскатов грома и вспышек молний, грозной ярости разбушевавшихся стихий. Поэтизация и обнажение акта смерти идут у писателя рядом. Его интересует именно момент перехода в небытие. Он пишет о сне, летаргии, гипнотических состояниях, похожих на смерть, о потрясающих случаях погребения заживо, когда люди просыпаются в могиле и тщетно пытаются выйти из гроба. Наконец, его интересует такой модный в начале XIX столетия месмеризм, т. е. учение австрийского врача Месмера о «животном магнетизме», гипнозе, который даже может остановить трупное разложение. Все это не просто изображено в нескольких рассказах, а почти научно проанализировано. Такой повышенный интерес к теме смерти объяснялся разными причинами – и личными, и философско-научными и религиозными. За свою достаточно короткую жизнь По потерял почти всех близких людей – родных и приемных родителей, свою первую любовь, жену, многих знакомых. Страдания от разлуки, мечта о воссоединении в другом мире побудили интересоваться темой метемпсихоза – переселения душ, их новым воплощением. Был тогда в Соединенных Штатах и особый взгляд на все сенсационное, например преступления, убийства, оживление умерших с помощью гипноза или гальванизации, метемпсихоз или месмеризм. И это тоже диктовало писателю его сюжеты. Кроме того, присущие романтизму тяга к меланхолии и интерес к душевным расстройствам также склоняли к трагическому и смерти.

Смерть как тяжелое страдание, завершение трагедии притягивает романтика По, мысли о гибели мучают По – нервного, впечатлительного человека, к представлению о смерти как «всего лишь болезненном преобразовании» не раз обращается По-философ. Как и его персонажи, он думает, что «наше настоящее воплощение преходящее, предварительное, временное. А будущее – совершенное, завершенное, нетленное. Будущая жизнь является осуществлением того, что нам суждено» («Месмеричное откровение»). Пожалуй, в творчестве он пытался освободиться от комплекса смерти, предоставляя героям собственные противоречивые мнения, фиксируя их на бумаге. Это одно из возможных толкований. И вероятно, не единственное. По вкладывал в уста своих персонажей слова об «ужасном состоянии, переживаемом нервными людьми, когда чувства живут, а силы разума спят» («Тень»), или о том, что «нематериальности не существует. Это просто слово. Нематериального не существует вообще, если только не отождествлять предмет с его свойствами». Это мнение о торжестве материального, о духовности как о форме материи: «Есть степени превращения материи, о которых человеку ничего неизвестно; более простые и примитивные пробуждают тонкие и изощренные… Эти степени поднимаются все выше, теряя одновременно густоту и плотность, пока в конце мы достигаем материи, уже совершенно лишенной предметности, неделимой и единой…» («Месмеричное откровение»).

Некоторые философско-мистические размышления персонажей По советская критика или замалчивала, или рассматривала как плод некритически воспринятых псевдонаучных идей тогдашней эпохи, отвергнутых материалистической наукой. В наши дни через формулы и терминологию XIX столетия мы с удивлением видим такое, что очень близко поискам многих наших современных ученых. Они говорят о душе как о реальном, о жизни после смерти, используя для доказательства своих гипотез достижения квантовой физики, представления о лептонах или лептонных газах как носителях наших мыслей и чувств во времени и пространстве и т. д. В этих гипотезах говорится и о шестом органе чувств – душе, которая не имеет своего конкретного материального воплощения и которая особенно развита у эмоциональных людей – поэтов, художников. Известны специальные исследования о том, что чувствовали и видели люди, пережившие состояние клинической смерти. Кстати, некоторые из них в этом состоянии видели, как их тело покидает душа.

Рассказы По, в которых люди проявляют свои подсознательные мысли и чувства под влиянием месмеричного гипноза, поднимают завесу над тайной состояния, промежуточного между жизнью и смертью, и долгое время казались лишь произведениями богатой фантазии автора. В наши дни сеансы гипноза широко используются для различных практических целей, и люди с неслыханной точностью рассказывают о том, чего в состоянии сознания они не помнят или не знают.

Это не означает, что все философско-теоретические рассуждения Эдгара По имеют научную основу. Но считать его размышления о жизни и смерти тела и души, о материи и духе, о подсознании лишь безосновательными мистическими фантазиями – тоже неправильно.

Об умении По заглядывать в будущее, опережать мнением своих образованных современников писалось уже не раз. Интересные соображения по этому поводу Александра Блока: «Тот факт, что По жил в первой половине XIX века, не менее странный, чем тот, что испанский художник Гойя жил в конце XVIII столетия. Произведения По написанные якобы в наше время».

Фантазия По, в отличие от творчества предыдущего поколения романтиков, часто имеет опору, серьезное основание в научных знаниях тогдашней эпохи, в смелых гипотезах, которые впоследствии были подтверждены. И это обстоятельство делает его, с одной стороны, близким к просветительству XVIII века, а с другой – к современным писателям, создателям научной фантастики. Это же определяет и своеобразие американского художника среди других романтиков.