Полная версия

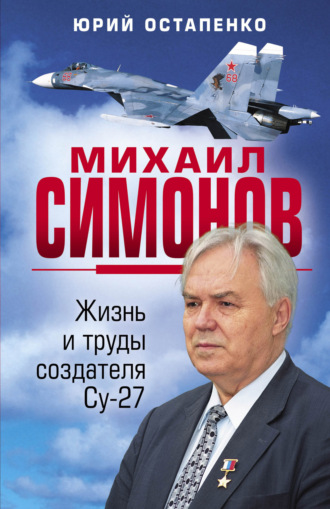

Михаил Симонов. Жизнь и труды создателя Су-27

Когда Михаил Петрович вернулся в Казань, первым вопросом друзей к нему был: «Не отказали?»

– Восемьсот восемьдесят машин на Арсеньевском заводе, – как само собой разумеющееся выложил Симонов и, не выдержав, закричал:

– Ура!

– Ура! – подхватили его товарищи и попытались качать своего Михаила, но тщетно – девяностокилограммового начальника не так-то просто было подкинуть вверх.

– Арсеньев – это где? – спросил Быков.

– На Дальнем Востоке. В Приморье, стало быть. Поэтому предлагаю назвать наш планер «Приморцем» – и красиво, и полезно. А нам надо срочно готовить всю документацию, рабочие чертежи и все остальное для серийного производства.

Все понимали, что завод должен работать ритмично, рабочие, мастера, инженеры – получать зарплату и не знать простоев или перебоев по вине проектанта. Значит (это Симонов отметил особо!), проектная документация должна быть без сучка, без задоринки, ведь все авторы «Приморца» – конструкторы, выпускники КАИ, стало быть, надо сразу планку поднять высоко.

Серия

Через неделю Симонов полетел на Дальний Восток в Арсеньев, на авиаремзавод № 116, где планировалось производство его детища.

Едва переступив порог проходной, Симонов ощутил, что он теперь выступает в новом качестве – он не конструктор-энтузиаст, а заказчик, обеспечивающий работу большого завода на много месяцев вперед.

За короткое время Симонов сошелся с заводскими конструкторами, с мастерами, сборщиками, контролерами и, конечно же, с летчиками-испытателями.

А через месяц в Казань из Арсеньева, с завода, пришло сообщение: первый экземпляр готов к облету, приглашаем…

Выкатка первого готового планера была общезаводским праздником, Симонов на нем чувствовал себя именинником вдвойне. Он с удовольствием поставил свою подпись в полетном задании и пожал руку летчику-испытателю, которой готовился поднять «Приморец» в небо Приморья. То был Михаил Александрович Сапожников, Герой Советского Союза.

Полет прошел успешно, после приземления качали и летчика, и директора завода, и главного конструктора.

Но Симонов не был бы Симоновым, если бы не настоял, чтобы в очередной полет в заднюю кабину вместо мешка с песком Сапожников не усадил молодого конструктора.

Полковник Сапожников был отменный летчик, но и шутник известный. В том полете Симонов испытал и шестикратную перегрузку, и головокружение от фигур высшего пилотажа, и многое другое. Другое было тем, что в конце, выстраивая «коробочку» для посадки, Михаил Александрович обнаружил, что заходит не на свой аэродром: вдоль полосы стояли военные самолеты.

Планер – не самолет, летчик не может дать газ мотору (мотора-то нет) и уйти на второй круг. Выяснилось, что сели в Спасске-Дальнем, в 100 километрах от Арсеньева. Здесь базировался полк истребителей Су-7. Местные шутники тотчас предложили использовать «сушку» для буксира, предлагали вмонтировать в нос реактивный движок, но нашим испытателям было не до шуток. Пришлось звонить в Арсеньев, заказывать буксировщик. Летчики покормили гостей летным обедом, показали свою технику, озвучили шутку про свои самолеты, которую Симонов потом будет слышать неоднократно: «Конструктор – Сухой, самолет – сырой, спина у летчика мокрая».

Симонов, который не верил ни в какие приметы и совпадения, тем не менее говорил, что посадка в Спасске была перстом судьбы, поскольку фирма «Су» впоследствии действительно стала его судьбой.

Но до всего этого далеко, и окрыленный дальневосточным успехом молодой конструктор отправился домой, в Казань.

После того, как он отчитался перед своими коллегами о заводской премьере, друзья положили ему на стол наброски новой машины – одноместного парителя, который носил уже номер 14. КАИ-14.

Если бы нашелся в истории мирового авиастроения пример того, как новая машина, будучи задуманной в КБ, прошла бы все стадии проектирования, постройки и испытания без сучка и задоринки, то, казалось бы, следовало пошагово изучить опыт создания этой машины, размножить и изучить. Но все-равно жизнь посмеялась бы над человеческой гордостью и в самом неожиданном месте подкинула бы какой-то сюрприз, после чего все снова хватались бы за голову. В авиации сюрпризы чаще всего происходят в самом неподходящем месте – в небе. Сюрприз, который преподнес КАИ-14, назывался флаттер.

А вот и флаттер. В первый раз. Будет и еще…

Для тех, кто не знает, флаттер – это самопроизвольно возникающая и нарастающая по интенсивности вибрация, которая в секунды приводит к разрушению конструкции в воздухе.

По всем параметрам «четырнадцатый» был отличной машиной – скоростной, маневренной. Но – флаттер!

Все местные авторитеты исследовали природу этого неприятного явления. Расчеты показали, что спроектирована машина правильно, ошибка, скорее всего, в методике испытаний. Несмотря на то, что своими силами с проклятым флаттером справиться удалось, Симонов не был успокоен. Он хотел гарантии и хотел, чтобы их победу над извечным врагом авиации зафиксировал бы тот, кто лучше всех с ним знаком. Ему сказали, что номером первым на настоящий момент здесь является Сергей Анохин, легендарный летчик-испытатель. Но нереально, чтобы укротитель истребителей и штурмовиков Анохин приехал испытывать планер самодельщиков. Анохин приехал-таки в Казань и расставил все точки над «Е», как он сам выразился. Для тех, кто знаком с историей авиации, сопоставление великого летчика и легкого планера кажется невозможным – ну как ферзя поставить на шашечную доску. Но Симонов привыкал к игре ферзем, а Сергей Николаевич Анохин в мире летчиков-испытателей Советского Союза был из числа самых крупных фигур.

Во время бесед с Анохиным и про его планер, и за жизнь Симонов пришел к мысли, что ему самому надо учиться летать, чтобы «шкурой ощущать», что же происходит с летательным аппаратом, который он мыслит создавать.

Заканчивая тему КАИ-14, скажем, что на очередном мировом первенстве, проходившем в Лондоне, наши спортсмены, выступая на нем, стали чемпионами.

Все, кто работал, дружил или, наоборот, конфликтовал с Симоновым, единодушно отмечали, что слово у их друга (недруга) не расходится с делом и следовало за ним немедленно. И вовсе не потому, что действует он импульсивно, под настроение, сгоряча. Вовсе нет!

Вот как характеризовал его заместитель министра авиационной промышленности Владимир Тимофеевич Иванов: «В те далекие времена мы ничего еще не знали о компьютерах и никому в голову не приходило сравнить мозг Михаила Петровича с очень мощным компьютером: он обрабатывал информацию практически мгновенно, столь же быстро просчитывал варианты и последствия и принимал решения практически мгновенно. И поэтому практически всегда имел фору, что в критических ситуациях имело большое значение».

Владимир Тимофеевич так отзывался о своем коллеге в те времена, когда и сам Симонов был в ранге замминистра, и о его, Симонова, решении начать учиться летному делу он, вероятно, и не слышал.

Симонов добился своего и стал учиться летному делу. Как всегда, были какие-то препоны, отказы, но мало знали Симонова те люди, которые отказывали ему. Причем отказывали в Казани, в аэроклубе! Но он получил свидетельство. И летал успешно и на планерах, и на буксировщиках планеров Як-12, и еще кое на чем, о чем он умалчивал.

– Я не был бы тем, кем стал, – говорил позже Михаил Петрович, – если бы не почувствовал сам самолет в полете. Хорошо, что это совпало у меня с периодом, когда я только занялся конструированием летательных аппаратов. Именно тогда я почувствовал свое единение с машиной.

– Не вы первый до этого дошли, Михаил Петрович, – сказал я тогда. – Первым у нас в стране придумал учить конструкторов и ученых генерал Петров Иван Федорович, который после вступления в должность начальника ЦАГИ в 1940 году обязал ученых, работавших в этом почтенном научном центре, пройти курс летной подготовки. Такие мэтры авиационной науки, как М. Келдыш, В. Ветчинкин, С. Христианович, А. Дородницын, И. Остославский, С. Шишкин, Г. Свищев и другие, в течение всего летнего сезона свой рабочий день (с 6 утра) начинали на аэродроме, осваивая искусство управления самолетом. Все они (поначалу противившиеся нововведению) были искренне признательны Ивану Федоровичу.

– Откуда ты это узнал? – встрепенулся Симонов.

– В 1992 году ЦАГИ издал книжку И.Ф. Петрова «Авиация и вся жизнь», и там он подробно об этом рассказывает.

– Почему у меня нет этой книжки, почему никто в авиационном мире о ней не знает?

– Книга была издана тиражом – внимание! – 245 экземпляров.

– О, господи, вот уж воистину Иваны, не помнящие родства! В ЦАГИ о начальнике ЦАГИ издают книгу тиражом 245 экземпляров. Кто высчитывал эту цифру? Специально что ли, чтобы люди ничего не узнали о нем?

А каков заход: хочешь конструировать самолеты – научись на них летать! Здорово!

Много позже один из соратников Симонова В.В. Коротков (впоследствии первый заместитель ОАО «Компания «Сухой») озвучит непременное условие, которое шеф ставил своим сотрудникам: «Тот, кто хочет быть великим конструктором, должен пройти школу летных испытаний. Отправит на месяц на полигон, потом звонишь, просишь разрешения возвратиться, а он и говорит: ты, мол, хорошо себя проявил, поэтому достоин поработать там еще месяц. Жесткая дисциплина была. Это позволяло с честью выполнять все стоящие перед ОКБ задачи. Сегодня мы вспоминаем то время с большой благодарностью».

Отметьте в этой фразе два момента: «стать великим конструктором» и «достоин поработать еще месяц»…

«Настоящее конструкторское бюро, товарищи! А вы не верили!»

Нетерпение сжигало нашего героя.

Все и сразу!

Ах, если бы такое было возможно!

Симонов не находил себе места. Авиация, говорил он своим соратникам, – многоплановая структура, в ней есть место и тяжелым бомбардировщикам, и пассажирским лайнерам, и вертолетам. И все разрабатываются мощными конструкторскими коллективами, для которых маломерная продукция – второстепенная работа. Но эта маломерная – тоже ведь часть авиации. И по мере ее развития она станет доступна и отдельным лицам, как автомобиль сейчас.

Даже ближайшие соратники и друзья снисходительно улыбались – они привыкли, что шефа иногда, что называется, заносило. Но Симонов гнул свое: ведь должны же понимать в МАПе, что в современных условиях, когда техника становится все сложнее и сложнее, крайне необходимо специализированное конструкторское бюро легких и спортивных самолетов, и создавать его надо в Казани, а не в столице. Почему? Да потому что вокруг МАПа в Москве сгруппировались практически все самолетостроительные конструкторские бюро, кроме ОКБ О.К. Антонова, обосновавшегося в Киеве, да таганрогского, создающего гидросамолеты. Казань – это здорово, это расширение географии рождения авиационных шедевров («конечно, шедевров» – его друзья любили, когда шефа заносило, но тем не менее здесь все, конечно, были с ним согласны).

Эх, если бы у него, Симонова, была возможность донести свои размышления до министерства! Но до министра Дементьева далеко, но что там Дементьев – даже здесь, в Казани, не все поддерживают идею прыткого земляка. Руководство института вообще-то понять можно – в любом случае ему придется заниматься хлопотами на первом этапе, а если, не дай бог, заставят поделиться площадью, то кому это нужно!

В горкоме комсомола идея СКБ тоже не воспламенила никого, а вот, если бы студенты каким-то образом организовали работу с молодыми жителями района, которые доставляют столько хлопот милиции, это было бы здорово. То же и с аэроклубом, занятым своей программой, – там было не до общественников, а что до планеров, то их выделят по заявке сколько надо с того же Арсеньевского завода.

– Мы выросли из коротких штанишек, – говорил на пленуме горкома комсомола Симонов. – Нужно ставить вопрос о создании полноценного конструкторского бюро, подобного самолетным, двигательным, приборным и иным. Всесоюзного бюро спортивных (или просто легких) самолетов.

– Перед кем ставить вопросы? – спросил «комсомольский бог» их института В. Черняев после его выступления.

– Ну, перед правительством нашим, обкомом партии, конечно… Министерством авиационной промышленности, наконец.

Черняев, секретарь комитета комсомола КАИ, будучи не только коллегой, но и близким другом Симонова, урезонил его:

– Слушай, Михаил. Организация нового конструкторского бюро в оборонно-космическом комплексе – это прерогатива ЦК КПСС и Совета министров СССР, и рассматривать этот вопрос ЦК будет только после представления профильного министерства, то есть Министерства авиационной промышленности СССР, руководит которым грозный Дементьев. Вот туда надо стучаться. У тебя в МАПе есть кто-нибудь?

– Нет пока.

– Именно что пока. За тобой не заржавеет. Давай сочинять бумагу…

Молодость нетерпелива, и Симонову хотелось, чтобы его мечта создать полноценное конструкторское бюро была понята и подхвачена всеми – и руководством института, и местными властями, чтобы она была поддержана, наконец, там, наверху, в Москве, в этом самом МАПе, которым руководит грозный Дементьев.

Два дня работали друзья над бумагой, и, запрятав ее в желтый портфель, Черняев отбыл в Москву на союзный комсомольский пленум, после которого он планировал попасть с ней в Министерство авиационной промышленности на прием к его руководству.

А ведь небываемое бывает, дорогие товарищи! Кто такой комсорг КАИ? Что такое планеры для такого монстра, как МАП? Но Черняев попал-таки на прием к министру авиационной промышленности Петру Васильевичу Дементьеву и коротко, но доходчиво пересказал ему ту поэму о легкой авиации, которую сочинял в Казани некто Симонов.

Я слышал разные подробности организации этой встречи (не от Симонова), но пересказывать их не буду. Скажу только о результате.

4 февраля 1959 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли совместное Постановление об образовании Государственного специализированного конструкторского бюро спортивной авиации (ГСКБ СА). В бюро вошли: 1. Конструкторское бюро КАИ и 2. Группа по легким самолетам с завода № 22, возглавляемая А.К. Быковым.

Главным конструктором новой организации стал ветеран планеростроения Г.Н. Воробьев. Позже руководители менялись, среди них были и М.П. Симонов, и А.Х. Пантюхин, и А.К. Быков.

Но, пока в новой структуре делили портфели, над самой этой структурой – ГСКБ СА – уже нависли тучи. И очень грозные – в виде конструкторских бюро, возглавляемых А.С. Яковлевым и О.К. Антоновым.

Александр Сергеевич Яковлев начинал свой творческий путь в авиации со спортивных самолетов и не утратил любви к ним ни тогда, когда он стал Генеральным конструктором крупного ОКБ, ни когда он был заместителем наркома авиационной промышленности, ни позже, и, вероятно, хотел оставаться законодателем в этой области авиастроения.

Великий Антонов вообще считал себя прирожденным планеристом. В годы войны он даже создал летающий танк, летающий в буквальном смысле слова: к легкому танку Т-60 были приделаны соответствующие крылья (бипланная коробка), оперение, и летчик-испытатель С.Н. Анохин (тот самый, друзья!) поднял это сооружение в воздух; но самое интересное – этот планер успешно приземлился на поле Быковского аэродрома, сбросил авиационное оформление и по земле пошел своим ходом.

Так что противники у новорожденного казанского КБ были серьезные. Настолько серьезные, что было даже подготовлено решение коллегии МАП о ликвидации ГСКБ СА, но оно, к счастью, так и не было принято. Трудно сказать, почему, но, скорее всего, министр П.В. Дементьев был подобен тому танку, который назад не ходит, он сумел противостоять нажиму, и молодое КБ устояло. Отголоски коридорных маневров доходили до казанцев, но молодые конструкторы верили, что справедливость (в их, конечно, понимании) восторжествует, и она восторжествовала. Началась подспудная организационная работа с документами, разрешениями, с проектантами, городскими властями, институтом.

Тем временем близилась весна и надо было готовить базу для полетов. Еще в 1956 году энтузиасты СКБ под руководством Симонова облюбовали место невдалеке от институтской базы отдыха, в двадцати километрах от Казани на волжском берегу.

Туда на лето выезжали любители свободного парения, в их распоряжение было выделено три планера. В инструкторах числились те, кто когда-то учился в аэроклубе и имел опыт полетов на планерах и даже на самолетах. Так что учили и учились.

Нужно ли про катастрофу?

Те десять лет, что провел в ГСКБ М. Симонов, были временем становления таланта, школой организаторской работы. За эти десять лет были реализованы десять его проектов, в том числе мишень «Комета» и комплекс воздушных мишеней «Дань». Человеку, далекому от авиации, это мало, точнее, ничего не говорит, но в авиационном сообществе многие уже понимали, что во главе казанского КБ стоит зрелый конструктор и руководитель.

У нас есть возможность услышать о работе М.П. Симонова из уст тех, кого он рекрутировал в свои ряды тогда в Казани и кто продолжил работу под его началом и в Москве. Сейчас слово В.Н. Мизгеру, директору опытного завода ОКБ Сухого, рассказавшему об этом корреспонденту журнала «Самолет», тоже, кстати, бывшему работнику ОКБ им. Сухого. А. Мамкину:

«Это был неукротимый в достижении своих целей человек. Симонов умел так увлечь и организовать работу, что все – от пилота-инструктора до аэродромного рабочего вплоть до курсантов и тех, кто был прикреплен к нам горкомом комсомола (я имею в виду неблагополучных ребят), охотно выполняли все поставленные задачи».

Билли Боне, Полтинник и другие

Ну а теперь о Полтиннике, с которым мы познакомились на первых страницах этой книги.

Аэродромы испокон веку (авиационного, конечно) привлекали к себе ребят. Казанский аэроклубовский аэродром не был исключением, и лучшие, самые настойчивые из них записывались в кружки, прыгали с парашютом, овладевали искусством парения на планерах и даже на самолетах. Но самые настойчивые, дисциплинированные и целеустремленные.

А остальные? Остальные – на улице: бузят, не поют в строю патриотических песен, пьют отнюдь не газировку без сиропа, а про Моральный кодекс строителя коммунизма даже и не слышали.

Об этом и еще кое о чем рассказала закадычным друзьям В. Черняеву и М. Симонову секретарь Авиастроительного райкома комсомола города Казань Н.В. Данилевская. По ее данным, более шестидесяти парней стоят на учете в милиции (тех, что не привлекались к суду лишь по причине возраста), да и девочки тоже есть не самого лучшего поведения. Одним словом, надо внести свой вклад в работу с трудными подростками в свете решений Пленума ЦК КПСС 1963 года.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.