Полная версия

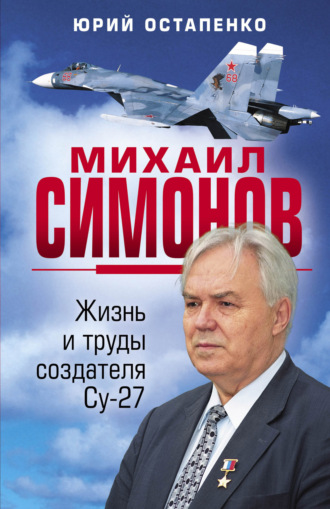

Михаил Симонов. Жизнь и труды создателя Су-27

– Ах, да! Не забыть бы про перловую кашу! – вдруг восклицает разгоряченный Симонов. – Она была просто подарком небес, поскольку мы так и не выяснили, кто же ее нам присылал. Не иначе как небесный покровитель.

– Какая еще каша, Михаил Петрович? – досадно морщится А.М. Батков, президент Общества авиастроителей, который и настоял на нашей встрече. Он хотел, чтобы его друг Михаил Петрович Симонов выглядел перед корреспондентом победителем высот, отцом нового истребителя, успешным менеджером, а он про какую-то перловую кашу!

– Александр Михайлович, мы с тобой ровесники, вспомни из своих студенческих лет самое запомнившееся чувство.

– Все время хотелось есть… Только ведь война кончилась, карточки продовольственные в 1949-м отменили, стипендии на две недели только хватало. Подрабатывали на станции, – как-то смущенно улыбнулся Батков.

– Ну! А я что говорю! Тоже впроголодь… Так вот про кашу. К нашему пищеблоку в институт ежедневно подъезжала подвода с перловой кашей, которая выдавалась сверх обычных порций. Какой же она вкусной была! Это же надо, мы все намеревались узнать, кто тот благодетель, но так и не узнали… А каша эта сильно помогла мне: я уже активно занимался велосипедным спортом – шоссейными гонками. Меня даже зачислили в студенческую сборную Российской Федерации, и мне как «сборнику» талоны выдавали… Ну, ладно, пойдем дальше, не про перловую кашу же вы пришли слушать… Главным для меня тогда уже было студенческое конструкторское бюро…

Однажды на заседание будущих авиастроителей пришел Ю.К. Застела, ставший впоследствии (в 1955 году) директором института. Он пообещал всяческую поддержку молодым конструкторам и особо пожелал успеха студенту Симонову. До самого окончания вуза Симонов чувствовал поддержку со стороны этого человека, называвшегося поначалу столь грозно – парторг ЦК.

Застела Юрий Кириллович (1910–1988). Уроженец Харьковской обл.

В 1937 г. после окончания ХАИ (Харьковского авиационного института) работал на з-де им. Коминтерна (г. Харьков) инженером-технологом, начальником тех-бюро, преподавателем ВТУЗа при заводе. В 1941 г. после эвакуации ХАИ в Казань он стал старшим преподавателем кафедры теории авиадвигателей, сотрудником Казанского авиационного института.

В 1943 г. Застела назначен парторгом ЦК ВКП(б) КАИ. В 1952–1953 гг. работал деканом моторостроительного факультета. С 1955 и до 1967 г. был ректором КАИ.

КАИ-6 был дальнейшей разработкой планера КАИ-5, который еще в 1940 году сделал их руководитель Г.Н. Воробьев. КАИ-5 («Сокол») занял в том году на конкурсе второе место, и сейчас студенты, поощряемые самим Воробьевым, готовы были сделать шаг вперед.

Удивительное было время! Работали ребята с таким энтузиазмом, с такой отдачей, что диву приходилось даваться, как он вообще строился, этот планер: не было ни сметы на его строительство (а значит, и денег), не было материалов (искали на свалках, ковырялись в отходах на авиазаводах), у знакомых токарей выпрашивали время, чтобы поработать ночью на станке.

В монографии, посвященной М.П. Симонову, выпущенной Международным объединенным биографическим центром в 2011 году, описан эпизод, который во многом характеризует нашего героя, к тому времени ставшего фактически руководителем молодежного творческого коллектива.

«Как-то узнав, что Горьковский авиационный завод разворачивает производство истребителей МиГ-19, Михаил загорелся мыслью пополнить материально-техническую базу кружка… То был удобный повод отправиться в командировку в Горький за узлами и агрегатами, которые, как не без основания полагал Михаил, могли на заводе не пойти в дело и оказаться ненужными. На тот момент Симонов, «продвинутый» студент последнего курса, был наиболее подходящей кандидатурой для выполнения такой деликатной миссии».

Да, в удивительное время формировался характер нашего героя. Сейчас подумать было бы невозможно, чтобы студент приехал на крупный оборонный завод просить для института ненужные заводчанам (чаще всего бракованные), но такие нужные им, студентам, детали, оборудование и пр. Да сейчас на любом из таких заводов, ставших ОАО, ООО, ПАО и пр., даже читать такую бумагу не стали бы. А тогда и в институте надеялись на помощь, и на заводе с пониманием откликнулись на просьбу, и транспортники, к которым обратился «продвинутый» студент, пошли навстречу. Потому что все понимали, что живем мы в единой стране и, помогая в данном случае институту, помогаем стране. Студенты скоро получат дипломы и придут не в ОАО (тогда и слов-то таких не знали), а на государственный завод крепить своим трудом мощь государства.

В Горьком Симонова встретил главный технолог завода № 21 Талгат Фаттахович Сейфи. Он все понял, все организовал, и этотурок для Симонова был уроком государственного мышления – из Горького приехал уже другой Симонов.

В формулу подъемной силы было вписано еще одно составляющее: невозможное и возможное для разных людей звучат по-разному.

Тот же 1953-й год едва не стал роковым и для самого Михаила Симонова. Несчастье случилось летом, когда студенты последних курсов были отправлены на военные сборы в Винницу.

Ехали весело на «пятьсот веселом» – так называли тогда товарные поезда, в которых возили солдат, рабочих, завербованных на стройки коммунизма, заключенных. Сорок человек в двухосном вагоне на двухэтажных нарах. Двести студентов КАИ с песнями отправились на юг.

Как оказалось, навстречу гибели. Близ Гжатска поезд сошел с рельсов, вагоны полезли друг на друга, давя и калеча своих пассажиров. Помятый и побитый Михаил выбрался из-под обломков и с помощью таких же, какой, «ходячих» стал вытаскивать стонущих товарищей, а то и тех, кто уже не подавал признаков жизни.

Ах да, домкраты! Как это могло прийти ему в голову? Но пришло. Симонов бросился к будке путевого обходчика и спросил, есть ли у него домкрат. Оказалось, что есть целых два. Те, кто мог работать, тотчас увлекаемые объявившимся лидером, стали поддомкрачивать налезшие друг на друга теплушки и доставать стонущих людей и тех, кто уже не стонал.

Сорок трупов положили они вдоль насыпи к тому моменту, когда приехали спасатели. Сорок из двухсот…

Суматошная комиссия в который раз проводила перекличку, выстраивала и распускала выживших. Наконец, оставшимся было сказано идти к станции, там их ближайшим поездом отправят по назначению. Но тут из шеренги вышел высокий студент:

– Мы никуда не поедем, пока не похороним товарищей, – то был Михаил Симонов.

Напрасно студентов (а они все поддержали объявившегося лидера) убеждали, что все сделают без них, но ребята стояли на своем: мы должны попрощаться с друзьями, мы должны похоронить их по-людски, а не в общей могиле.

Разгневанные железнодорожные и милицейские начальники требовали немедленно покинуть место происшествия, но беда сплотила ребят, и они стояли на своем. К вечеру привезли гробы, определили место захоронения.

Ах да, гробы. Их оказалось только двадцать. «По два в один будем класть», – объяснили ребятам. Тут уж возмутились все! Военный, представившийся работником Генерального штаба, потребовал прекратить несанкционированный митинг, но, посмотрев на лица студентов, грязные, закопченные, злые, растворился в ночной темноте.

Только после похорон и неловких речей над свежими могилами студенты продолжили свой путь.

– Винница. На удивление хорошо оборудованный аэродром (оказалось, мы неподалеку от ставки Гитлера), полк истребителей Ла-7, строевые занятия и обслуживание самолетов. Все это осталось стертым из памяти ужасной трагедией, которую мы все пережили в Смоленской области, – вспоминал Симонов. – Мне кажется, мы все стали в тот год намного взрослее.

Шаг к своему делу

Защита дипломов предполагала, что в жизнь выходят взрослые люди, авиационные инженеры.

Защита дипломов состоялась в мае 1954 года. Темой дипломной работы Симонов выбрал проект стратегического бомбардировщика, который должен был иметь дальность полета 18 тысяч километров. Курировал работу Симонова декан Г.Н. Воробьев, который был уверен, что самый его перспективный студент защитится на отлично. Так оно и вышло, хотя в ходе защиты один из членов комиссии спросил, зачем столь большая дальность полета для этого бомбардировщика, ведь столь отдаленных объектов нет. «А чтобы вернуться домой», – ответил автор диплома.

Все «пять»! Красный! С отличием! Михаил был счастлив: первый рубеж пройден, теперь все зависит от него.

«За всех нас!» – вспомнил Симонов наказ матери. Другой оценки он не мог себе позволить. Это было выражением его сути – быть лучшим. Всегда лучшим. По этому поводу у психологов, политологов, конфликтологов существует множество мнений. Одни говорят, что стремление выделиться из коллектива присуще выскочкам, эгоистам, карьеристам. Другие убеждены, что в стремлении быть лучшим заложены лидерские качества, позволяющие человеку возглавлять большие коллективы. Третьи приписывают таким людям нарциссизм, самолюбование, упоение собственной исключительностью. Есть, разумеется, и четвертые, и пятые…

Автору этих строк довелось в свое время быть главным редактором монументального издания «XX век. Авиастроение России в лицах». Кандидатов для размещения в этой книге – самых достойных, то есть тех, кто внес весомый вклад в дело создания авиационной промышленности в России (а шире – в СССР), выбирали в трудовых коллективах авиапредприятий, и вскоре у нас на столе были сведения о двух с половиной тысячах человек, которые были и есть гордость авиапрома. Так вот, среди руководителей предприятий, Генеральных и главных конструкторов, сотрудников научных учреждений, преподавателей учебных заведений, специалистов летно-испытательных центров и других предприятий отрасли людей, которые получили золотые медали после окончания школы и красные дипломы после институтов, было не менее четверти, а может, и поболее – до конца провести эти подсчеты не удалось.

Вручая солидный фолиант Энциклопедии Михаилу Петровичу, я сказал об этом – он не удивился, а воспринял как должное.

– Вот вы хотели бы пойти к зубному врачу, который поступил в институт по блату, учился кое-как, на троечки, а потом получил направление в вашу поликлинику? – спросил мой собеседник. – Или чтобы ваших детей и внуков учил вчерашний студент-троечник пединститута? Я лично знаю практически всех моих коллег по авиастроительному цеху: это люди высочайшего интеллекта, которые с отличием закончили лучшие вузы страны и которые делают лучшие в мире самолеты. По-иному и не могло быть: советская система образования была лучшей в мире, а подтверждением тому – и Спутник, и атомные станции, и мощнейшее оружие на земле, в воздухе и на море.

Полистав книгу, чуть задерживаясь на каких-то страницах подольше, он вдруг стал развивать тему:

– Вы знаете, почему у нас реформы так трудно идут? (то был год 2005-й). Послушайте телевизор, выступления наших депутатов, командиров производства. Многие из них, упиваясь нынешним своим положением, рассказывают, что в детстве они любили хулиганить, пропускать уроки, учились на тройки, а в зрелом возрасте у них стала появляться хватка, дальновидность, они что-то удачно приватизировали, от чего-то вовремя избавились, и вот теперь – пожалуйста – весь в шоколаде. Даже наши авиастроительные организации теперь зачастую возглавляют люди, не работавшие в отрасли, не имеющие профильного образования. А вы говорите: красный диплом…

Но вернемся в Казань, в год 1954-й. Отлично окончивший институт Михаил Симонов был одним из тех, на кого в институте имели виды. Его хотели оставить преподавателем на кафедре самолетостроения, Ю.К. Застела предлагал заняться наукой и готов был стать руководителем его кандидатской, в комитете комсомола были не прочь заполучить его на штатную работу, поскольку он умел находить общий язык с самыми разными людьми, без особых усилий становился лидером практически любого молодежного сообщества, имел задатки и уже немалые навыки организатора.

А памятуя о том, как Симонов выступил на митинге по случаю смерти И.В. Сталина, выпускника вызвали в партком и сказали, что поступило предложение направить его на работу в горком комсомола.

– Тут, – рассказывал Михаил Петрович, – я сильно перепугался. Перспектива стать кабинетным комсомольским (читай, партийным) функционером меня нисколько не прельщала, наоборот, душа рвалась на аэродром, где взлетали наши планеры, мне самому хотелось летать, ловя восходящие потоки…

– Вот ты как раз и попал в восходящий поток, ловить надо удачу, – убеждал его секретарь парткома института, но Симонов остался непреклонным.

– Ни о чем другом, кроме самостоятельной работы, я и говорить не хочу.

– Ох, поломаешь ты себе рога на самостоятельной работе, – покачал головой сидевший здесь представитель горкома. – Именно такие и горят синим пламенем…

После этого разговора Симонов и дал согласие на предложение остаться на кафедре конструкции и проектирования самолетов. И стал готовиться к преподавательской работе, понимая, что и это не его, не его…

Я понял, что именно сейчас смогу получить ответ на вопрос, который занимал меня с 1999 года, с того времени, когда я в спешке готовил брошюру к 70-летию М.П. Симонова. Брошюра эта называлась «Формула подъемной силы». Замах был хороший, мне хотелось тогда рассказать, как на небосводе отечественного авиапрома засверкала звезда первой величины, но сроки (неделя на все про все!) не дали возможности раскрыть все, что меня интересовало. И через много лет, приступая к исполнению того замысла, я убеждаюсь, что с годами величие дел этого человека ощущается все более явственно. А для этого я должен получить ответ на некоторые вопросы. И первый из них был таков: с чего бы это перспективный студент, отличник, подающий надежды конструктор вдруг не изъявляет желания идти на работу в ОКБ (отличника с руками оторвали бы в любом творческом коллективе)? Почему не выбрал авиазавод, самый передовой, где можно развернуться во всю ширь своих организаторских талантов?

Почему скромная работа на кафедре конструкции и проектирования самолетов?

И в тот день я задал этот вопрос Симонову.

Симонов думал минуту-другую и сказал так, словно сомневался в том, верно ли он формулирует:

– Характер, наверное. Мне, да и не только мне, в молодости хотелось все и сразу. Я хотел строить свой самолет… Истребитель… Ну, пока не истребитель, но летательный аппарат… Я, как только представил, что в любом ОКБ меня определят в какую-то бригаду, которая проектирует створку шасси или задвижку иллюминатора, и эта работа может длиться и три, и пять, и более лет, и до проектирования своей (своей!) машины дело никогда не дойдет, сильно заскучал. В каждом ОКБ сотни и сотни конструкторов, прекрасных специалистов, но их труд остается безымянным, а значит, не вполне оцененным. Миру всегда известен только один человек, в котором аккумулируется талант сотен конструкторов, труд и умение множества строителей самолета…

Я остался в Казани, в институте, потому что здесь было СК, студенческий конструкторский кружок (мы его упрямо называли конструкторским бюро). Я верил, что его-то и можно будет реформировать в настоящее конструкторское бюро. Мы, я имею в виду всех одержимых ребят, кто там работал, кто уже почувствовали вкус успеха, мы уже строили планер. Это, конечно, не истребитель, но все-таки, все-таки… Я хотел выразиться в машине, которая несла бы в себе частицу меня, моего характера, моего темперамента. И еще (по секрету): я сам хотел летать на ней!

Все и сразу!

КАИ-6. Первый урок

Планер, о котором говорил тогда Симонов, назывался КАИ-6. Вспоминая то время, он постоянно говорил о тех, кто стоял у рождения этой машины, Михаил Петрович называл таких энтузиастов, как В. Черняев, В. Яскевич, В. Мизгер, Б. Иванов, Л. Курбала, Л. Гайдуков, А. Быков, А. Пантюхин, В. Корчагин. И, конечно, говорил о постоянной помощи заведующего кафедрой Г.Н. Воробьева, который умно и тактично курировал порывы молодых творцов. У Воробьева были на то особые причины. Дело в том, что еще перед войной он сконструировал планер «Сокол», который обозначался еще и как КАИ-5. Его машина заняла тогда в конкурсе второе место. И вот сейчас через своих учеников он хотел подняться к исполнению своих мечтаний.

К весне 1956 года планер КАИ-6, над которым столь долго работали Симонов и его друзья, был готов, теперь оставалось дело за его испытанием. Нужен был испытатель, и он нашелся. Им стал секретарь институтского комитета комсомола Александр Пантюхин, который к тому времени уже прошел курс обучения в аэроклубе ДОСААФ и готов был попробовать себя в роли испытателя.

Как все просто, а? Ребята построили планер, который, по их твердому убеждению, непременно полетит. Комсомолец прошел курс авиационной грамоты в аэроклубе, сделал там несколько самостоятельных вылетов и готов испытывать незнакомый летательный аппарат. Ни согласований, ни запрещений. Но вспомним, то был год 1956-й. Молодая страна еще не окружила себя частоколом циркуляров, запретов (нужных, конечно, нужных, но не удушающих), в обществе был запрос на энергию молодежи – ее энергией и энтузиазмом осваивалась Целина, безрассудным мужеством – Космос, строились плотины, обновлялась вся страна. Так что порыв казанских планеристов вполне вписывался в эту атмосферу.

Ну а сейчас вернемся на летное поле, где вокруг планера сгрудились его создатели и непременные любопытные из числа посторонних. Все предвкушали полет, триумф, а кто-то – просто зрелище: не каждый день в небо взмывает новый летательный аппарат, и никто не знал своей судьбы – ни Симонов, ни Пантюхин, никто другой из тех, кто обступил КАИ-6.

Первый шаг к новому делу обернулся конфузом.

Летательный аппарат вытащили на исполнительный старт, каждый хотел коснуться его, заряжая частицей своего тепла на предстоящий полет. Толклись долго, и Пантюхин, наконец, потребовал всех отойти от машины и, зная авиационные правила, приступил к предполетному осмотру. Осмотрев летательный аппарат снаружи, покачав плоскости, постучав костяшками пальцев по обшивке, летчик сел в кабину. Подвигал педалями, повертел ручку.

– Что это у вас, ребята? – недоуменно спросил он вдруг из кабины.

Все сгрудились около летчика. Тот отклоняет ручку управления вбок, и вместо того, чтобы получить отклонение левого элерона, получает отклонение правого.

Летчик насторожился. Он пошел по тросам управления и обнаружил, что на качалке управления троса присоединены не к тем ушкам. Дальше – больше: на одной из качалок обнаружил отсутствие гайки на болте, крепящем трос управления, кроме того, при монтаже был нарушено базовое авиационное правило – болты должны ставиться головкой вверх, а тут он с голой резьбой вверху.

Симонов стоял с горящими щеками: вот так в первой же попытке опозориться!

Тем временем планер уже стали проверять досконально, теперь уже и сам Михаил залез во все дырки, поскольку за готовность аппарата к взлету по умолчанию отвечал он, лидер. Сгорая от стыда и от негодования на самого себя, он проверял все с дотошностью и дважды. Так он будет поступать всегда – первый урок он усвоил крепко, на всю жизнь. Труд – коллективный, ответственность – персональная.

Через час аппарат вновь вытащили на исполнительный старт. Ну, а теперь резиновые амортизаторы. За каждый конец по шесть человек. По команде пошли! Старт!

Он полетел, друзья мои! Полетел! Пока Пантюхин там, в бездонном (конечно, бездонном!) небе удерживает в горизонтальном полете их детище, все бегут, бегут за ним, отмечая каждое движение планера. Целых триста метров по прямой преодолел КАИ-6. Первый рекорд.

Потом была маленькая поломка, когда при посадке планер столкнулся с кучей мусора, но все это были пустяки: планер летал! Повреждение быстро устранили, и вновь Пантюхин дает команду на старт…

Много раз впоследствии конструктор Михаил Петрович Симонов будет отправлять в первый полет свои самолеты, но такого воодушевления, такой безмерной радости, как тогда, в 1956 году, он не испытывал, пожалуй, никогда.

До Казани ехали все вместе, переживая радость, а потом Симонов распрощался с приятелями. Ему надо было побыть одному.

Радость, которую он переживал только что, уходила на задний план. Как он мог так оплошать при подготовке первого своего детища к первому полету? Как он мог радоваться, что обошли всякие формальности? Как мог передоверить осмотр кому-то, не проконтролировав его?

Урок, который преподал ему КАИ-6, Симонов запомнит на всю жизнь.

Что ж, в формулу подъемной силы, которую он для себя создает, надо вписывать все новые составляющие. Записываем: ответственность!

Спасибо тебе, Саша Пантюхин.

Пантюхин Александр Харламович (родился в 1932 г.). Заслуженный летчик-испытатель СССР. Родился в г. Ишиме. В 1955 г. окончил КАИ, в 1961-м – аспирантуру при институте. Занимался в Казанском аэроклубе самолетным, планерным и парашютным спортом. В 1959–1960 гг. – главный конструктор и начальник ОКБ спортивной авиации (г. Казань).

В 1960 г. окончил Школу летчиков-испытателей. В 1960–1970 гг. – летчик-испытатель Горьковского авиазавода; испытывал серийные МиГ-21 и модификации, МиГ-25.

В 1970–1977 гг. – на летно-испытательной работе в ЛИИ. Одновременно был заместителем начальника ШЛИ по летной части. В 1979–1985 гг. – ведущий инженер, начальник отдела летных испытаний ЭМЗ имени В.М. Мясищева.

Первый планер поставил первую проблему. СКБ звучит, конечно, гордо, но первую букву надо бы поменять. Уже ведь не студенческое, да и какое к нему уважение…

Потом были еще летные дни, но для Симонова наступила пора других забот. Нужно было претворять в жизнь самую главную для него сейчас задачу – оформление деятельности студенческого коллектива в юридическое лицо, нужно было зарегистрировать СКБ (Студенческое конструкторское бюро). Вместе с Сашей Пантюхиным Симонов ходил по разным инстанциям, и, в конце концов, дело было сделано – тогда бюрократические пути были покороче…

Планер КАИ-11 сделали, что называется, на одном дыхании. КАИ-11 был в некотором смысле развитием идеи 6-й модели и в какой-то степени позволил всем участникам его создания закрепить навыки, обрести уверенность перед новой работой. А в мечтах у Симонова с Пантюхиным была серьезная машина – двухместный планер, который мог бы использоваться аэроклубами в качестве учебного летательного аппарата. Так сказать, «летающая парта».

Новая работа СКБ над планером КАИ-12 проходила уже законным путем. За образец казанскими конструкторами был взят планер чехословацкого производства «Пионер» (LF-109). Используя идеи, заложенные в нем, молодые казанцы спроектировали цельнометаллический двухместный планер с увеличенным запасом прочности. Работали с увлечением, и, как говорили специалисты, машина получалась хорошей (самим-то авторам она виделась очень хорошей). Теперь для того, чтобы СКБ получило общественное признание, надо было, чтобы это изделие пошло в промышленную серию. Здесь любительщина кончалась. Но как этого добиться, как вклиниться в план авиазаводов, занятых выполнением ранее утвержденных планов?

Теперь Симонов уделял все внимание оформлению документов. Когда все было готово, Пантюхин предложил самолично отправиться на главпочтамт и отправить в Москву заказным письмом все подготовленные документы.

– Саша, я знаю, каким будет ответ. Стену надо прошибать собственным лбом. Это, правда, больно, но доходчиво. Надо ехать самому, – сказал Симонов, уже имевший некоторый опыт работы с письмами.

– Вот и езжай. Ты у нас самый нахальный, кому как не тебе лоб расшибать.

Собрав необходимые бумаги, отправился Симонов в Москву, в ЦК ДОСААФ – именно в аэроклубах этого оборонного общества мог быть использован их планер.

Выяснив, кто здесь принимает все решения, молодой человек сразу пошел в приемную Героя Советского Союза генерал-полковника П.А. Белова. Павел Алексеевич внимательно выслушал, не перебивая, доводы горячего казанца и задал только один вопрос:

– Сколько тебе лет?

– Двадцать семь… скоро.

– Далеко пойдешь… А сейчас иди в авиационный отдел, и там разработайте программу в соответствии с потребностями аэроклубов, и завтра план ко мне на подпись. Иди, я сейчас позвоню.

– А сегодня к вечеру можно? Я хотел бы вернуться ночным.

– Тебе не говорили, что ты нахал?

– Говорили, – тихо сказал Симонов и, толкнув спиной дверь, вышел в приемную.

Потребное количество двухместных планеров оказалось достаточно большим, так как чешские планеры повсеместно списывались, и на подпись документ к генералу попал только к вечеру в пятницу.

Уже потом будут говорить, что Симонов умеет договариваться в высоких кабинетах. И это так, а кабинеты ЦК ДОСААФ были первыми, где он отрабатывал это искусство (впрочем, не будем забывать перевод в КАИ из новочеркасского политеха; сделаем зарубку в памяти и про его поездку на 21-й авиазавод в Горький за запчастями; то, что было по мелочи, отбросим).