полная версия

полная версияТайны забытых миров

Мифический гидроним «Аби-Дарья» (р. Обь) так же занимает важное место в наших исследованиях смысла названия р. Даити. Если местность Вайджа – это один из древнейших вариантов «бай» (богатый) или «Байгул» (булг. провинция в Сибири или р. Обь), то и саму р. Даити следует связывать с Аби-Дарьей, древнейшим гидронимом Оби. Реки Даити «с большим половодьем» и Дарья (сибирская река Обь) одного этимологического происхождения.

Авторы «Авесты», говоря о местности Арианам Вайджа у реки Даити, вероятно, имели ввиду северные склоны Западных Саян с горами Алатау, откуда и берет начало Обь (Байгул). Авестийское «Даити» вполне могло произойти от древнетюркско-арийского слова «дарья» («тара»), что означает дарующий или распространяющийся.

Местонахождение исторической Арианам Вай/джи (Байджи) у некой реки Даити – в бассейне реки Обь (Обь-Чулымья) – напоминает нам о некоторых историко-географических понятиях, встречающихся в средневековых письменных источниках. Вот как выглядит близкородственный гидроним и провинция Бай/гул из булгарской летописи «Джагфар Тарихи» с похожими значениями в иранских словах «вайджа» и «даити».

«В Омеке мы встретились с купцом Сайфуллой – потомком Байтугана, брата Ислам-Батыша. Он приплыл сюда из Байгула (булг. провинция в Сибири) на пятидесяти кораблях с множеством плотов. <…> Отсюда Масуд двинулся с 505 верблюдами и 215 людьми в Козгын (современный Новосибирск) для встречи там других кораблей Сайфуллы, плывущих туда из Байгула (провинция) по Аби-Дарье (авт. Обь), которую наши называли также и Байгул (Обь)… В устьях рек, впадающих в Аби-Дарью и Ыртыш (авт. Иртыш), караваны Сайфуллы всегда встречают байгулские и тайгасские (восточносибирские и дальневосточные) торговцы и обменивают свой товар. <…> Часть пути к Седьмому Балику я проплыл по Ыртышу на корабле Сайфуллы.

<…> Граница между булгарскими провинциями Ура и Байгул шла по Соболу или Бай гулу (авт. р. Обь), а затем, чуть не доходя до устья Тубыла (р. Тобол), шла также к верховьям Асада. Восточная граница Байгула захватывала низовья реки Ени-су (авт. Енисей) и стойбища народов тойма и дюди, отсюда шла к реке, которой сын Байтугана Таз-Умар дал свое прозвище Таз (авт. р. Таз в басс. Енисея, есть р. Ташеба, т. е. Таз/аба) и в устье которой основал крепость Мэнхаз (авт. ср. Мэн-су, т. е. Минусинск), от ее верховьев – к низовьям Каты-су (авт. р. Кеть), от них – к Байгул-су <…>.

А там купец узнал, что от Чулыма по Байгул-су (авт. Обь) чулмышцы добираются до сэбэрского народа байгулов, и отправился туда. По пути он давал названия рекам и отмечал их на бересте. После устья Чулым-су Гусман миновал устье речки, которую назвал Каты (р. Кеть). Следующей речке он дал имя своего дяди Байтугана (авт. р. Пайдугина, приток р. Кеть), следующей – название тамтайской речки Дим (авт. р. Тым), следующей – Баг (авт. р. Вах), ибо ему возле нее приснился сад, следующей – Ахан…».

Есть и другие упоминания о реке Обь (Байгуле) в этой рукописи. «Аби называют алып-би – мать Иджика, любившую принимать облик гигантской рыбы Бойгал. В честь нее булгары зовут всех своих бабушек „аби“» (Джагфар Тарихи).

Названия сибирских рек Аби-Дарья (р. Обь) и Байгул (р. Обь и название булгарской провинции), расположенных в этом районе, недвусмысленно указывают на арийское прошлое. В них, в частности, присутствует не только иранское слово «вай/джа», но и индийское «вай/таран» (сравните Бай/гул и провинция Тара), которые могут быть интерпретированы как «распространитель» или «дарующий богатства».

И в самом деле, в основе гидронимов «Байгул» (вторая часть «гул» – река, т. е. богатая река), «Баянзас» (Байан сес) … лежит одно и то же слово «бай» – богатый. Скорей всего, от слова «бай» произошли названия Байгул (Обь), тюркское «байджи» (богач), иранское «Вай/джа», индийская «вайшья» (каста богачей) и р. Вай/таран.

Издревле в землях Арианам Вай/джи (Байджи) осели скотоводческие племена турваши и аристократический пласт богачей – байши (их мы знаем, как богатых «вайшья», ставших одной из ведущих каст Индии).

Спустя столетия реку Даити (Обь или Дарья) скифы назовут Истра (Ис/тара). Они перенесут древний гидроним Оби – Истара – на реку Дунай.

На наш взгляд, «Истра» этимологизируется от «Ис-Тара» – богатая река. Это слово-калька, сохранившееся от андроновского гидронима «Бай Тара» (ср. инд. р. Вай/таран), иранского «Дарья» (Даити) или булгарского «Бай гул» со значением «богатая река».

Первая часть скифского гидронима «ис» (тюр., хак. – богатство) является тюркской огласовкой (калькой) названия реки Оби – Байгул (богатая река). Сравните: «ис-пай» (хак.) – богатое (недвижимое) имущество; «ис-мал» – богатый скот (движимое имущество). Некогда река Обь была наречена булгарским словом Байгул – богатая река, т. е. получила свое имя от «бай» – богатый и «гул» – река. На наш взгляд, наименование булгарского гидронима «Байгул» (богатая река) могло быть дано по принципу кальки, т. е. образовано путем буквального перевода древнескифского слова или выражения «Ис Тара» (Истра).

Сибирскую реку Аби-Дарья (иначе Байгул или Обь) нужно соотносить с авестийской Даити. Реку Обь (апа, аби) называли Байгул (богатая река), т. е. имели ввиду верховье р. Оби. Есть р. Байгол, а также тюркское племя байан. Некоторые ученые, такие как С. П. Толстов, допускают, что река Даития, вероятно, авестийское название Аму-Дарьи (ср. одноименные Аби-Дарья или Тарья, Тартария)…

Так, известен по булгарским источникам некий Баян – родоначальник именцев (андроновских манов или менов). «Баян» – название рода племени табын, «баян» – усеченная форма огузкого этнонима «баяндур»; существовала Баяновская волость в Томской губернии, а также река Баянзас (север Кемеровской области) и т. д.

Все эти наименвания на «бай» или «баян» (байан)находились в зоне предполагаемого обитания праариев – андроновских племен. Таким образом, можно утверждать, что Арьяна Вайджа (Вэджа) была расположена в богатых пастбищами и скотом степях Обь-Чулымья, что вполне объяснимо. То, что андроновские праарии юга Сибири были кочевниками и богатыми скотоводами, археологически обоснованный факт.

Их потомки – отюреченные «скифские» саки/шаки – пронесут свою веру в Ала бига, т. е. в Красного Змея (по названию саянских гор Ала) сквозь века и расстояния. На Балканском полуострове от сибирских кочевников сохранились такие названия, как горы Родопы (большей частью в Болгарии, от греч. Ροδόπη – «красные»), прикарпатская область Валахия (ср. Вала/Ала), река Истра (ср. Ис/Тара), река Марис (ср. Марасес или Мрассу в землях Кемерово) и т. д. Возможно, название горы Родоп (Красный) как-то связано с индоевропейским «рото», означавшим круг, что по смыслу также соотносится с тюркским словом «кемер» (пояс) или Ала (Змей), иначе «али» (сан. – линия).

В письменных источниках греков от андроновцев сохранились не только мифы, но также топонимика Сибири, правда, в виде отголосков на Балканах, где упоминаются некоторые горы и реки их прародины из далекой Сибири.

Геродот (История): «Затем из области пеонов и горы Родопы течет в Истр река Киос, пересекающая посредине Гем». Геродотовская «область пеонов» соответствует Кемеровской области, где проживали богатые пайоны (байаны). (См. Баяновская волость в Томской губернии). От середины «Красной» горы Алатау Кемеровской области (ср. «Кем», «Кемер»), берет начало р. Кия (Кий ус). Она протекает (более 300 км) на север через горы Алатау, т. е. «пересекает посредине Гем/Хем», и впадает в Обь (Истр).

А за кемеровской рекой Мрассу (вед. Раса) начинается тайга Бай и горная «линия» хребтов змеевидного Алатау (см. ali – линия). В этой горной обители и находилась пещерная Мана или Мöнi – сакральная страна душ мертвых. Как мы помним, и в другой в горной Мане (в южной части Греции) располагались мифическая пещера Пелопонесс, а также вход в царство Аида. Не только украденных коров, но и души умерших ведет Гермес в Аид.

Значит, междуречье Обь-Чулымья со своей рекой Аби-Дарья (иран. Даития) в эпоху бронзы могло быть восточной частью Вайджи (Бай/Иджи), богатая скотом и пастбищами.

Восточная граница Арианам Вайджа, согласно «Авесте», должна смыкаться с Саяно-Алтайскими горами, зимние периоды которых продолжаются до десяти месяцев в год. Проведя археологические исследования, ученые предположили следующее. Андроновская культура индоевропейских народов Сибири в первой половине II тыс. до н. э. развивалась на удобных для скотоводства просторных степях Обь-Чулымья, а также северных предгорий Саян и Алтая. На базе кочевого скотоводства усиливается коневодство и металлургия. Коневодство является важным фактором при переходе от яйлажного скотоводства к кочевому.

Развитие скотоводства у андроновских племен привело к коренному изменению в социальной и экономической жизни общества. В структуре скотоводческой общины появилась крупная частная собственность – конные предводители – ваш/аки, баши, байши, т. е. вайши (см. инд. вайшья), в руках которых сосредотачивались десятки загонов для скота. Их-то и стали арии именовать тур/вашами на «быстроходной», на «трехместной», «великолепно украшенной» колеснице. Они начинают главенствовать над сибирскими панами, называя их сперва «дасью» или «дас» (по-хакасски «тас» – раб) – рабами, но позже мы их знаем, как родоначальников яванов, т. е. тех же панов (абанов, абанатов) или пани.

В действительности потомки афанасьевских баши (ваши), т. е. андроновские тур/ваши, – социальная прослойка, формировавшаяся в общине кочевых скотоводов Обь-Чулымья и северных предгорий Саяно-Алтая.

Значит, Турваша (turvaca) – это имя царя древности, возглавлявшего многочисленное племя туров, т. е. туранцев, коих и называли обобщенно «демонским» племенем пании. Как нам представляется, турваши – это военный союз из близкородственных племенных групп или некая праарийская дружина из представителей богатых скотоводов-кочевников.

Еще до прихода в Индию они назывались этнонимом «турбаши», от которого и происходят царь Турваш, а также племя его потомков (на языке санскрита произносится как турваши). Под неудержимым натиском боевых колесниц праарийских турвашей многие туранские племена были вынуждены подчиниться или покидать насиженные места и уходить в глубинные районы Саяно-Алтая.

Проанализируем лингвистическую сторону этнонима «турваш». Вторая часть слова «ваш» согласуется со славянскими «вожак» («вашак») или «вождь». Само же слово «вашак» состоит из корневой части «ваш» и аффикса со значением уменьшительности «ак». Сравните, например, слово «дурак» от «дури» и «ак».

В любом случае, «ваш» или «баш» как в тюркских, так и в индо-иранских языках употреблялись в качестве второй части этнонима к слову «тур» в значении «глава» (главный), «верховный». А потому смысл названия «турваш», переданный нами через тюркское «турбаш» и индоиранское «турваши», неизменно будет означать «вожди туров», т. е. предводители туранских яванов или панов.

Рассмотрим некоторые родственные по смыслу слова «ваш» или «тур/ваш».

«Пас» (хак.) – глава, предводитель. Сравните: «тура пазы» (хак.) – глава дома; «аал пазы» (хак.) – глава селения; «пасчы» (хак.) – вождь, вожак, глава; «бас» (тюр. – кир.) – 1) давить, надавливать; 2) ступать, идти; 3) нападать, попирать.

«Паш» (сан. pas) – пасти. Крупный рогатый скот на санскрите называется словом «пашу». «Пашу» (сан. pasu) – скот, дом, животные. Сравните русское «пастух» и хакасское «пастых» – глава, начальник; «пашья» (сан. pasya) – охрана (стада); русское «пастьба».

«Баша» («бадыша») (кир.) – бадыша, царь. «Баликбашы» («белик баши») (тюр. булг.) – воевода небольшого города и его района, а также посада или района крупного города; «субаши» (тюр. булг.) – привилегированные государственные игенчеи-мусульмане; «суварбашы» (тюр. булг.) – член и глава купеческо-ремесленного магистрата города.

«Басыр» (кир. – тюр.) – давление, подавление; «вазир», «вазыр» (ар. уст., этногр.) – визирь, министр.

Если говорить о второй части этнонима – «ваш», то тут, вероятно, происходит замена «б» на «в» («баш»/ «ваш»). Принимая во внимание древнейший лингвистический закон взаимозамены «б» и «в», допустимо предположить, что слово «ваш» – производное от архаичной словоформы «баш», которое со временем трансформировалось в «турваш».

Что касается первой части этнонима – «тур». В пользу того, что tur или tura (сан. – сильный, крепкий, а позже и «турук» с добавлением аффикса «ук») – это ранние формы этнонима «тюрк», говорит следующий интересный факт. Индийские и тибетские источники раннего средневековья уже известных тогда всему миру тюрков именовали как «турук», «дуруг» или «турукка». Это означает то, что в древности определенное тюркское племя также могло называться соседями индоевропейского происхождения как «турук», turuska (сан. – турок) или durita (сан. – плохой, злой, опасность, риск). «Турук», «турак» (кир.) – местожительство, стоянка, место обитания. Есть р. Дуруг Суг (р. Алтай и р. Тыва), п. Ак-Дуруг (Тыва).

Если учесть, что этноним «тур» – это тот же этноним «тюрк», просто упоминаемый в разных источниках в разном звучании, то наша версия об индоевропейских ваш/аках или вож/дях древних тюрков – «турвашей» – вполне сочетается со сведениями из источников «Ригведы». Выскажем предположение, гимны «Ригведы» называют этим словом одну из племенных групп Обь-Чулымья, переселившихся в Индию, не иначе как царскими.

Мы уже упоминали вскользь, что, благодаря колеснице, группа племен (племенные союзы), которых определили, как турваши, могла беспрепятственно расселиться от северных предгорий Саяно-Алтая до Южного Урала и далее на юг, на север Индии и Ирана. Сравните также: cakata (сан.) – колесница, повозка, тележка, а также сaka (сан.) – название воинственных племен кочевников-скифов с хакасским «саг» – война, сила. У тех же хакасов сохранились слова и выражения: «сага чорчен ат» – боевой конь; «сагыр» – круп лошади; «сагай» – представитель ведущей этнической группы хакасов.

Уход некоторой части предков индоариев с территории Обь-Чулымья и Северного Саяно-Алтая подтверждается не только этнографическими или топонимическими, но и археологическими материалами. Попробуем рассмотреть данный взгляд с точки зрения этой науки.

Именно колесница, в том числе и ритуальная, позволила увеличить скорость и маневренность передвижения данной группе племен. Многие ученые связывают процесс распространения колесниц в восточном направлении с центрально азиатским движением на восток андроновских племен в XV веке до н. э.

Но древнейшие рисунки повозок, предшественниц колесниц, у афанасьевских племен (еще до распада праиндоевропейско-туранской культурной общности) говорят об обратном, о западном направлении.

В подтверждение данной версии мы можем привести гимн из «Ригведы» I, 47. К Ашвинам:

«На трехместной, трехчастной, великолепно украшеннойКолеснице выезжайте, о Ашвины!Канвы творят вам молитву на жертвенном празднествеПрислушайтесь хорошенько к их зову!..Когда, о Насатьи, (вы) вдалеке,Или, когда вы находитесь у Турваши,Приезжайте оттуда к нам на быстроходной колесницеВместе с (первыми) лучами солнца!Пусть привезут вас сюда кони —Украшение жертвенного празднества, прямо на выжимание (сомы)!Переполняя питательной силой благочестивого (и) щедрого,Садитесь на жертвенную солому, о два мужа!О Насатьи, выезжайте на тойКолеснице с солнечной кожей,На которой постоянно вы возили добро почитающему (вас)На питье сладкого сомы!Как мы помним, Турваша (turvaca) – имя царя древности, возглавлявшего многочисленное племя. «Колесница с солнечной кожей» (rathena suryatvaca) – по комментариям индийского ученого Саяны означает «окутанная солнцем или подобная солнечным лучам колесница».

Именно с востока, с царства далеких предков ариев, должны прибыть Ашвины «на быстроходной колеснице вместе с первыми лучами Солнца» и богиня Сурья на питье сомы.

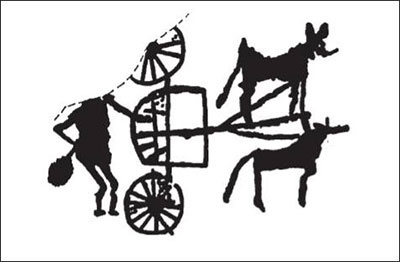

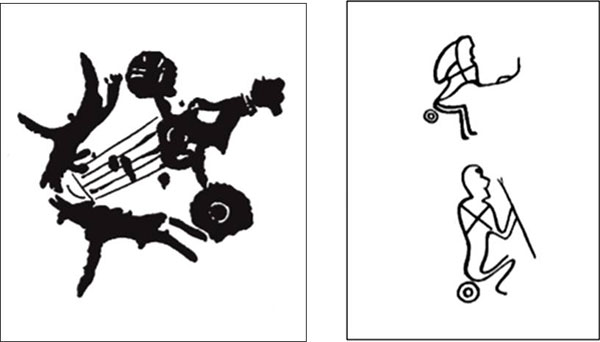

Рис. 58. Ритуалист с колесницей «на питье сладкой сомы» (за поясом у него чаша с опьяняющим напитком). Алтай.

Рис. 59. Турваши «на трехместной, великолепно украшенной» колеснице. Алтай.

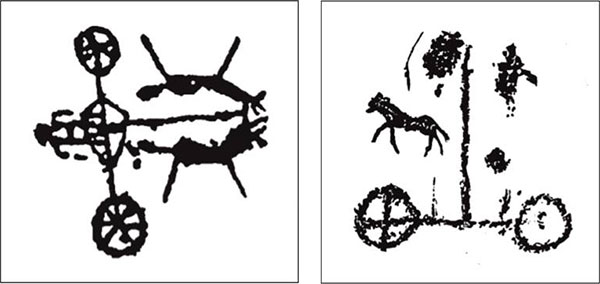

Рис. 60. Окутанная солнцем или подобная солнечным лучам колесница (слева, Хакасия) и Ашвины – братья-близнецы (справа, Калбак-Таш, Алтай).

Рис. 61. «Колесницы с солнечной кожей» (колесо в виде солнечного диска) и «круг с точкой в центре – знак солнца у хакасов, шорцев и др.» (Л. Р. Кызласов).

Среди петроглифов Горного Алтая было найдено несколько композиций, где «солнечные» колесницы сочетались с рисунками змей. Одна из них находится на скале Адыр-Хан (см. рис 7). Тело змеи, переданное длинной вертикально расположенной зигзагообразной линией, помещено сверху двухколесного устройства.

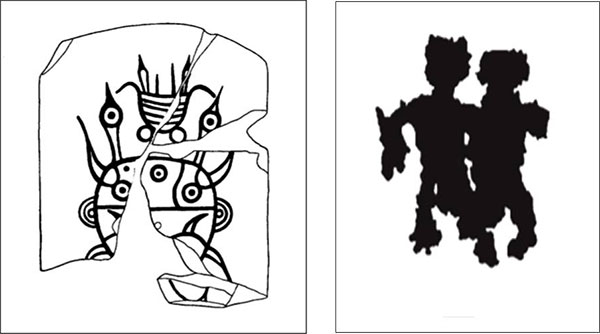

Изображение на скале символизирует «колесницу с солнечной кожей», «окутанную» солнцем. Рядом с ней (подобной солнечным лучам) показан крупный олень с игольчатой короной золотых рогов – символ солнца – и змей (Вала или Ала биг) – символ преисподней. Другая композиция была найдена в Чуйской степи. Там на большом валуне изображена колесница, около нее имеются четыре человеческие фигуры и две изогнутые змеи. Но это не простые змеи – на кругленьких головках торчат небольшие прямые рожки. Именно такими предстают змеи Ала бига (самого Ала описывают двурогим).

В образах шаманского искусства и местном фольклоре хозяева нижнего мира представлялись двурогими. Иногда их сверхъестественная природа подчеркнута раздвоенными головами, причем каждая увенчана рогами.

По текстам гимна можно предположить, что прибытие Ашвинов и Сурьи (солнца) с «первыми лучами» осуществлялось из «пещерной» Валы, вернее, змеевидного Ала бига, будто бы удерживающий «солнечных» коров (изначально оленя). Где-то в краях Валы (Алы) и находится самая восточная окраина царства царя Турваши. Именно оттуда должны приехать братья – близнецы к ариям Барабы «на быстроходной колеснице вместе с (первыми) лучами Солнца».

В стихах Зам-яшта иранской Авесты говорится об изначальных восточных горах, где из-за мировой горы Хара Березайти утром поднимается солнечная колесница Митры.

Названия иранской горы Хара Березайти, откуда восходят солнечные лучи, ведийская (индийская) kara – лучи света и хакасская хараа (кун хараа) – лучи Солнца, все они имеют один источник происхождения. Как мы писали раньше, этим местом «золотого века» андроновцев явились северные предгорья Саяно-Алтая с Минусинской долиной. Перед тем как покинуть южносибирскую родину и отправиться в дальние края, эта священная земля была наречена ими пещерой или Валой.

Причиной переселения индоевропейских племен из исконных земель, по мнению слагателей гимнов и легенд, послужили холод и зима, вследствие заточения демонами – пани лучей света в темнице – пещере Вале.

Конечно, не все общины возвращались в прежние места своего обитания. Так, переселенцы с Саяно-Алтая, которые еще во II тыс. до н. э. (конец афанасьевской культуры) откочевали в Барабинскую низменность, на Восточный Урал и в Центральный Казахстан, в последующем эти места, по-видимому, уже всем составом не покидали.

Одним из островков на пути этого движения была Бараба (Обь-Иртышье). Таким образом, подтверждается возникновение племени турваш, представителей афанасьевско-андроновской культуры, непосредственно перед их вторжением на территорию Индостана. Значит, территории Обь-Чулымья и Барабы вполне могла предшествовать данному историческому событию.

В свете этих данных также допустимо предположить, что первоначально древнеарийские племена турваши «с первыми лучами Солнца» были насельниками северных отрогов хребтов Саяно-Алтая, включая Хакасско-Минусинскую котловину. Позднее под давлением окрепших и усилившихся пани, т. е. туранцев-окуневцев, распространились по просторам Евразии, ушли в южные края в поисках «хорошего Солнца», и некоторые из них обосновались на берегах Инда.

Вслед за андроновскими-«ф» племенами следует новая волна мигрантов, но уже алакульских. «Замкнутость» андроновского (федоровского) населения, отсутствие мирных контактов с окружающими его культурами привело в конечном счете к упадку их культуры. К концу существования культуры андроновцев (федоровцев), по мнению некоторых историков, происходит вытеснение их окрепшими алакульцами (туранцами – змее поклонниками и «волкоподобными»).

Причиной миграции турвашей из Обь-Чулымья и Северного Саяно-Алтая могло явиться изменение климата. Как мы помним, в иранской «Авесте» говорится о «рыжеватом» Змее, который вызвал холод – одну из причин миграции турвашей из Южной Сибири.

Можно предположить, что турваши достигли в конце своего «путешествия» Северной Индии. Процессы заселения данного региона с эпохи бронзы по железный век, конечно же, были связаны с климатическими изменениями.

Создается впечатление, что турваши «с первыми лучами солнца» и колесницами «с солнечной кожей» Ашвинов и Сурьи (Солнце) – эпическое клише, сохранившиеся от афанасьевско-окуневских личин с солнечными лучами Минусинской котловины.

Ведийское понятие «первые лучи солнца» (см. kara – луч света) генетически связано с тюркским словом «караа» (хак. – лучи солнца) и имеет прямое отношение к образам каменных изваяний и стел на памятниках окуневского искусства в стране Мане, т. е. Минусинской котловине. Значит, многие слова из «Ригведы» являются калькой не только с индоевропейского, но и с древнетюркского языка.

Часть турвашей, видимо, покинув Саяно-Алтайское нагорье, создали типично афанасьевско-окуневские рисунки (элементы) в верховьях р. Инд где-то в горах Гиндукуша.

Вероятно, районы широкого распространения турвашей могли простираться от Северной Монголии до степей Нижней Волги, с юго-востока Уральских хребтов вплоть до Средней Азии и Индии. Предполагаемыми предками племени турвашей, оставшимися на Саяно-Алтае, могут считаться маны, которые находились изначально где-то в Мане или, как позже напишут иранцы в «Авесте», Манью (в стране афанасьевцев). От Ангра-Манью и мог родиться Красный Змей – пратюркский Ала или индийский Вала.

Тогда возникает закономерный вопрос: не скрываются ли за одним из племен андроновской культуры, так называемыми федоровцами, те самые турваши – «солнечные» люди с востока, т. е. с предгорий Саяно-Алтая, а за афанасьевцами – их предки? Между двумя этими культурами (с временным отрезком примерно в двести лет [XX–XVIII вв. до н. э. ]), т. е. между представителями более-менее европеоидных рас, массово появляются представители туранской расы или окуневской культуры.

С точки зрения географического расселения народов, перечисленных в «Ригведе», с древнеарийскими турвашами нужно связывать андроновскую культуру, а с панами (пании) – носителей окуневской культуры или «оленных» камней и плиточных могил Забайкалья.

Значит, под Валой с рекой Раса, где скрывается или обитает народ пани, нужно понимать окуневскую местность Алатау с реками Мрассу и Чулым. В «Ригведе» наряду с турвашами и другими народами, населявшими восточную окраину ойкумены, как мы помним, упоминались пани, «которые хорошие сторожа». Историческая летопись «Махабхарата» (спустя почти тысячу лет, т. е. VIII–VII вв. до н. э.) описывает потомков панов как яваны. Впрочем, это уже другая история, относимая к древнескифской эпохе.

В XVIII–XVI вв. до н. э., в эпоху правления неких андроновских племен турвашей паны вступили в стадию рассвета Туранской государственности.

Под турвашами, как нам представляется, могли скрываться воинственные племена южной степной полосы Сибири до Енисея (Обь-Чулымье), северных предгорий Саяно-Алтая, подчинившие часть туранских племен, т. е. панов (пани), в начале II тыс. до н. э. Возможно, именно они отправились в свой исторический поход на запад до Урала, затем на юг – в Индию и далее в Иран.

Есть основания рассматривать ареал проживания праарийских племен турвашей (предводителей туров, туруков) с богом Индрой гораздо шире, включая в него весь Восточный Урал, Прикаспийскую низменность, всю Новосибирскую область, север Кемеровской области, а также юг Красноярского края и север Хакасии.

Вот как выглядит мифолингвистика, связанная с именем Индра и словом «тур» (первая часть слова «тур/ваш») в географическом «треугольнике».

Во-первых, это северная территория обитания арийских турвашей – озеро Индра (на восточном склоне Урала недалеко от реки Тура). Сюда же следует отнести Турганскую низменность, Тургайское плато (Тургайская низменность), где протекает река Тургай. Одним из северных регионов или областей расселения ариев, вероятно, является Тюменская область (Ингальская долина), называемая в древности Тураном (ср. Вайтаран или Бай туран, Вайджа).