Полная версия

От «Черной горы» до «Языкового письма». Антология новейшей поэзии США

Что касается субъекта, того, кто должен осуществлять «яростное проникновение» в «людей, места, вещи и поступки», то весь успех этой операции зависит полностью от его личных свойств, творческого потенциала. Свой исторический метод Олсон называет понятием Геродота «’istorin», подразумевая процесс активного, самодеятельного и лично-ответственного индивидуального познания – в противовес доверчивому принятию авторитетного знания, уже присутствующего в чьих-то исследованиях. История для Олсона – практика освоения пространства, осуществляемая во времени[16]. Как можно заметить, термины, в которых Олсон формулирует собственную поэтику, подчеркнуто демократичны. Основная ценность в ней присваивается суждению и переживанию окружающей среды каждым отдельным, «локальным» индивидуумом. Именно эта локальность переживания противопоставляется «историческому сознанию» как его представляли Т. С. Элиот и Паунд. Потому «историческими фигурами», героями Олсона становятся отдельные, вполне заурядные личности, хорошо делавшие свое ремесло, – рыбак Олсен, кораблестроитель Стивенс или сам Максим, историк и философ.

Те, кто лучше всех в своем ремесле, кто демонстрирует высший уровень мастерства, выделяются Олсоном в особую группу – тех, чьи личности как бы прорастают из осуществляемой ими работы («They are but extensions of their own careers»)[17]. Они и есть их профессия, их призвание; таков, например, рыболов Берк, который «был профессионалом, у него глаза как у чайки» («was that good a professional, his eyes / as a gulls are»)[18]. Вне зависимости от «рода» («kin»), к которому принадлежат ремесленники (англичане, португальцы…), и области деятельности («concentration»), которой они себя посвятили, им необходимо проявлять «внимание и заботу». Именно на внимании индивидуумов друг к другу и заботе держится город-полис.

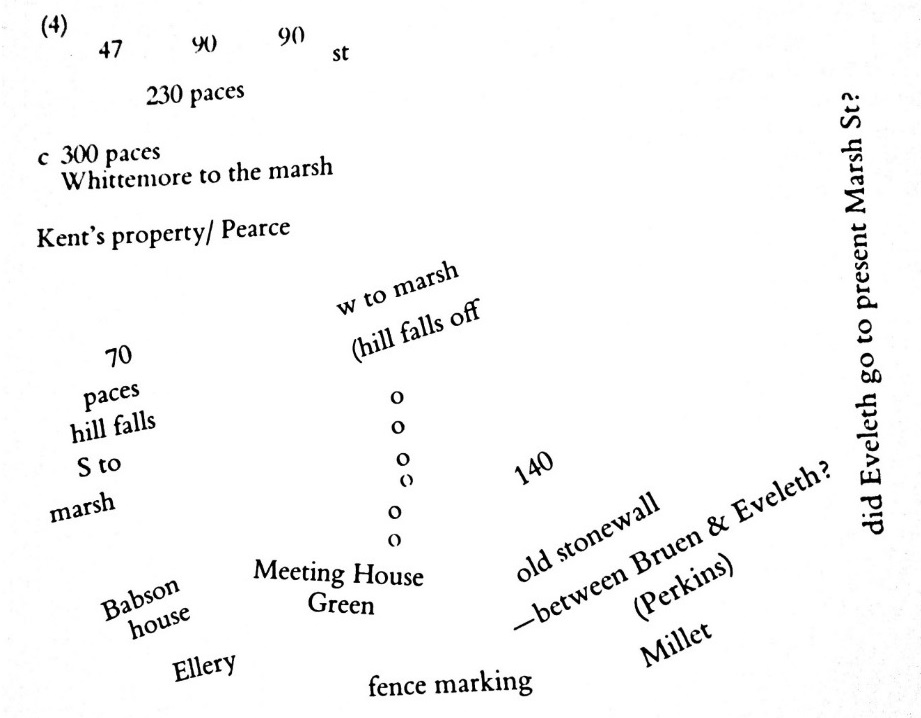

Развивая тему смотрения как опыта/практики локальности, Олсон вводит в текст поэмы тему картографии. В стихотворении «On first Looking out through Juan de la Cosa’s Eyes» поэт утверждает: «But before La Cosa, nobody / could have / a mappemunde»[19]. Хуан де ла Коса был картографом Христофора Колумба. Именно де ла Коса оказался первым европейским картографом, увидевшим и запечатлевшим на глаз границы американского континента. Этим и важен он для Олсона: название стихотворения апеллирует к возможности смотреть через чужие глаза, глаза тех, кто видит лучше, «правильнее». Здесь смотрение посредством глаз Хуана де ла Косы означает обретение целостного мира при помощи картографирования. Олсон и самого себя воображает своего рода картографом, о чем свидетельствует стихотворение «Letter, May 2, 1959». Начинается оно привычным образом в том смысле, что строчки следуют горизонтально друг за другом:

125 paces Grove Streetfr E end of Oak Grove cemeteryto major turn NW ofroadthis line goes finally straightfr Wallis property directto White (as of 1707/8)[20]Однако затем текст поэмы начинает имитировать карту графически:

В качестве линий Олсон использует сами поэтические строки. Подобное графическое записывание захватывает внимание читателя иначе, чем традиционно записанный текст: предполагается, что стихотворение может служить буквальным образом географической картой реального мира, вовлекая читателя телесно, моторно-двигательно. Так и для самого поэта письмо и чтение истории сопряжено с физическим движением тела во времени и пространстве. Голос субъекта инкорпорирует все больше документальных материалов, как бы обживая разные временные пласты, коллективную историю города. Сугубо индивидуальная и коллективная история жителей города в итоге тесно переплетены и равно значительны.

Олсон подчеркивает физический, ручной аспект изготовления объектов и непосредственное восприятие природного материала и природы, из которой он происходит. В физических, телесных ремеслах и искусствах он ценит слиянность процесса и продукта. В письме к Маргерит Уайлденхайн (7 марта 1955 года) Олсон описывает ремесла языком проективной поэзии: «Объекты. Твердые тела. Речь как твердое тело. Кинетика. Движение. Честь»[21]. О какой «чести» здесь говорит Олсон? Нужно помнить о том, что «сам человек – объект, какие бы преимущества он ни числил за собой»[22], и, будучи объектом среди объектов стихотворения, поэт творит «изнутри» материала, «подчиняясь фигурам танца»[23]. Стало быть, речь идет о чести подчинения энергии, чести соблюдения границ материалов. В «Проективном стихе» фигурирует еще категория «humilitas» (смирение, покорность) как цель и смысл развития личности: «Ибо и сам человек – объект, какие бы преимущества он ни числил за собой, причем он тем скорее признает себя таковым, чем больше его преимущества, особенно тогда, когда он обретает достаточное смирение, дабы сделаться полезным»[24]. Эта категория является общей для основных действий субъекта в «Поэмах Мáксима»: танца и работы.

И танец, и работа историка-археолога оказываются ограничены подчинением силам природы и закону материала, будь то тело танцора, или историческое событие, или глина в руке скульптора. Пределы, ограничивающие эпического поэта, оказываются во многом схожи с ограничениями, с которыми сталкиваются танцор или ремесленник. Работая с историческим материалом, Олсон имеет дело с данностью уже свершившегося. Как историк-рассказчик («’istorin»), ищущий факты, он волен интерпретировать их так или иначе, но как педагог он связан необходимостью передать правду найденного факта. Эту диалектику самовыражения и подчинения демонстрируют «Поэмы Мáксима».

Олсоновская философия – это философия пространства, географического и поэтического, т. е. совместной деятельности письма. Эстетику письма он уподобляет эстетике ремесленного (ручного) труда и эстетике танца. В первой для него важно чувство природного материала, а также преемственности трудовых усилий, незаметно создающих историю. Во второй (танцевальной эстетике) важно наслаждение координированным движением. Притом координация осуществляется не на основе условных фигур-форм, а за счет «чувства партнера», координации и ориентации в пространстве. Свободный танец может исполнять и один человек, тогда его партнером является зритель. Композиция или сочинение «по полю» – это фактически танцевальная импровизация. Свой экспериментальный эпос Олсон пытается написать, базируясь на этих двух посылках. В усилии практического труда/познания и вдумчивом наслаждении танцем созидается новая социальность, социальная связь как возможность. Можно сказать, что у Я-Мáксима две ипостаси: он живет/трудится в истории и он живет/танцует в языке, в практиках речепользования.

Роберт Крили, как и Олсон, активно занимался написанием прозаических теоретических текстов, но его форма более фрагментарна, камерна, локальна, плотнее укоренена в индивидуальном опыте, – в ней отсутствует склонность к масштабному мифотворчеству, характеризующему Олсона. В эссе-манифесте «Определить» Крили пишет: «Поэзии не требуются ни симпатия, ни даже добрая воля. В глубоком поступке коренная суть намереннее любого доброжелательства»[25]. Его любимая форма минималистична – заметка, этюд. Малой прозе Крили присущ специфический аналитизм, напоминающий о том, что эстетика Блэк-Маунтин формировалась в лоне академической среды, ориентированной на поиск новых видов производства и передачи знания.

Трансмедийность – важнейший аспект творчества Крили. В его очерках о современных ему художниках-авангардистах интересны как минимум два аспекта: во-первых, то, как содержание высказывания продолжается в форме и даже проявляется в ней в первую очередь, сопротивляясь буквализации и парафразу; во-вторых, то, как художественная рефлексия обогащается за счет соотнесения, сопоставления разных медиумов (чисто визуальная выразительность, аудиальная и литературная (предполагающая использование письменно-печатного слова) то сближаются, то дистанцируются, дифференцируются).

Крили работает с формой заметки так же внимательно, как и со стихотворной формой: для него искусство – живопись и поэзия в равной мере – предполагает и поиск/выбор формы, и упорную рефлексию над ней:

Процесс определения является целью поэмы (впрочем, это касается и прозаических миниатюр Крили. – Л. Р.) – или же входит в его намерение, поскольку «мир достигается сообщением» ‹…› Средства поэзии близки, может быть, ощущавшемуся Паундом «прирастанию ассоциации»; употреблять сообразно значимости. Традиция как аспект того, что думается сейчас, – а не того, что думалось кому-то некогда. Мы работаем с тем, чем обладаем, и на этом пути все достойно внимания. Традиция изживает себя, когда становится на пути необходимого вывода; она говорит, что мы ничего не ощущаем, и настаивает на том, что другие чувствовали больше нас[26].

Взгляды Крили на соотношение формы и содержания в искусстве близки взглядам Джона Кейджа, что неудивительно, поскольку формировались они в одной среде, тесно взаимосвязанной внутренне. Для композитора-авангардиста, как и для поэта, форма ассоциируется с непрерывностью процесса, с «перформансом», в основе своей бесцельным, предоставляющим смыслу свободно свершаться. Форма в прозаических миниатюрах Крили требует активного соучастия читателя:

Здесь поэзия может подействовать: «Поэма – это энергия, передающаяся оттуда, где поэт ее получил (он может потерпеть всяко), и через самую поэму, и всю дорогу, читателю». Здесь производишь разлом эстетической линии или поверхностного слоя разделяемых между собой знаний. Ощутимая КИНЕТИКА заставляет признать силу. Сила существует и остается впредь. ‹…› Поэзия опровергает свой конец любым описательным актом, т. е. любым актом, отвлекающим внимание от поэмы. Наша ярость не может существовать с пользой без своих предметов, однако их описание – еще и способ их увековечить. Отсюда их смущение: ты хочешь, чтобы вещь подействовала, и все же ненавидишь ее. Описание ничего не дает и только включает в себя предмет: оно ни ненавидит, ни любит. Если все это можно сбросить со счета из‐за удовлетворения, связанного только с отрицанием, с импульсом разложения, – тогда действуй по-другому и на других вещах. Здесь страны нет. Речь – это самоутверждение одного человека. «Поэтому если каждая речь имеет собственный личный характер, то порождаемая ею поэзия будет особенностью этой речи в собственной своеобразной форме»[27].

Как аналитика и педагогика они вызывающе нетрадиционны, но тем и характерны, конечно, для общих практик колледжа Блэк-Маунтин.

Фокус поэтического интереса Крили иной, чем у Олсона: внимание Крили направлено на интерсубъект(ив)ные отношения, которые он исследует под микроскопом языковой рефлексии – как фактор самосозидания, а иногда и саморазрушения субъекта. Посвящая Роберту Крили первый том эпических «Поэм Максимуса» (1960), Чарльз Олсон охарактеризовал его труднопереводимым выражением: «The Figure of Outward»[28]. Крили для Олсона – «фигура внешнего мира» (так, очень приблизительно, можно передать смысл поэтической метафоры), собеседник одновременно далекий и близкий, воплощение самой возможности человеческого контакта, подвижности, разделения с другим языка, чувства, мысли, творческого порыва.

Крили интересует переживание абстрактное, точнее, абстрагируемое, объективируемое словом, хотя и сохраняющее связь с конкретной ситуацией. Отсюда пристальное внимание поэта (каковое предполагается, соответственно, и в читателе) к косвенным эффектам, производимым грамматическими формами, звуковой и ритмической игрой внутри стиха. «Деликатная структура его стихотворений, забота, с которой он работает с ритмическими и звуковыми паттернами, его „моральная“ идея поэтического ремесленничества…»[29] – так описывает своеобразие поэтической выразительности Крили немецкий американист Хайнц Икштадт. Все это характеризует Крили скорее как «поэта языка», чья цель – не обнажение «я», но его преодоление, фокусировка на обобщенности, анонимности структур чувственно-эмоционального опыта: «Стихотворение – это крайне своеобразный пример использования языка, и он выходит далеко за рамки фигуры пишущего человека. Любое стихотворение в своем пределе анонимно. В этом смысле можно сказать, что поэт стремится к окончательному самоуничтожению»[30].

Так называемая «открытая форма», главный принцип проективного модуса письма, характеризующего раннего Крили (в период ученичества у Олсона), в некотором смысле означает освобождение от какой-либо фиксированной формы как наследства традиции и упорядочивание субъекта и объекта поэтического высказывания согласно новой, проективной структуре, которая у Крили заключается в проекции внешнего мира внутрь поэтического сознания, иначе говоря – в авторефлексивности поэтических образов.

Стихотворение «I Know a Man» настойчиво сигнализирует о собственной природе метакомментария к поэтическому творчеству Крили. Процесс автовождения сродни процессу стихосложения: комплексное событие, исполненное спонтанности, которую невозможно искусственно имитировать. «Форма – это то, что случается»[31], – говорил Крили, однако форма случается только с подготовленным сознанием поэта-ремесленника, который трудится каждый день и оттого знает, как «правильно», сообразно содержанию, формально обрамить пришедший стих. Кстати, этот культ ремесленничества характерен не только для поэтов Блэк-Маунтин, но и для эстетики колледжа вообще. Начиная с Йозефа Альберса, преподаватели так или иначе пестовали дисциплинированную работу с материалом и серьезное отношение к своей области деятельности.

Читателю остается место как бы на соседнем сиденье автомобиля: он не управляет речевым процессом, в отличие от поэта, который его контролирует хотя бы иллюзорно; он также не знает, куда в конечном итоге приведет их дорога, и тем не менее участвует в процессе творчества наравне с поэтом и наравне с ним переживает «открытия». Поэзия Крили представляет собой попытку при помощи образов из личного опыта поэта открыть универсальную субъективную жизнь. Опыт передается посредством использования чувственных аналогий и становится понятен читателю в свете его собственного, аналогичного опыта. Местами таких обоюдных проекций оказываются речевые «общие места», абстракции, клишированные формулировки. Читательской задачей становится заполнение этих лакун собственным опытом.

«Паунд однажды сказал, что всякий раз, когда группа людей начинает общаться, что-то происходит»[32], – заметил однажды Крили. Стихотворчество для него – отнюдь не «дидактический процесс информирования»[33], скорее процесс и место переживания со-общности. Также Крили: «Если бы можно было как-нибудь научиться овладевать тем, как и что другой человек говорит, чтобы быть полностью знакомым с ним, – если бы можно было сказать что-то так, чтобы все полностью тебя поняли, чувствовали себя как дома, успокоенно, чувствовали себя особенными благодаря тому факту, что обращаются именно к ним [на именно их языке], это был бы невероятный язык»[34]. Таким образом речевое «общее место» (а ведь любой может представить себя на месте пассажира в автомобиле) становится местом интимности контакта, в котором есть место элементу «незафиксированности», непроговоренности, непосредственности аффекта. Именно поэтому использование речевых клише в лирике Крили представляет увлекательную проблему.

Крили – поэт парадокса. Разместившись где-то посередине между принципиальной открытостью формы выражения исповедальных экспрессионистов и принципиальной закрытостью элиотовской формы, он предлагает читателю минималистские «этюды» (исследования) сложных эмоциональных состояний. Состояния эти исполнены спонтанности, но тщательно проработаны, освоены посредством высокосознательного словоупотребления. Исследуя на примере личных драм межчеловеческий контакт, Крили всегда стремится к надличностному обобщению, ибо: «В определенный момент, рано или поздно, не остается почти ничего, кроме нас самих, в том месте, где нам дано быть. Сделать свое присутствие актуальной реальностью для других есть проявление не слабости, но любви»[35].

Роберт Данкен несколько раз посещал колледж Блэк-Маунтин (в 1938 и 1955 годах), а в 1956 году по приглашению ректора Олсона непродолжительное время преподавал поэтическое мастерство и театр. После выхода в свет манифеста Олсона о проективном стихе, несмотря на первичный прохладный прием творчества Олсона, Данкен вскоре пересмотрел свое отношение к поэту. Это эссе со временем стало осознаваться поворотным моментом в поэтическом проекте Данкена, которое в дальнейшем позволило поэту называть Олсона своим важнейшим источником влияния. О влиянии Олсона на его поэтику и о самой фигуре Олсона он рассуждает в мистических и космологических категориях («небесный охотник-великан», «всадник, мой Орион»)[36].

Майкл Дэвидсон указывает[37] на разные источники теории поля Данкена, предшествующие знакомству поэта с Олсоном и его «Проективным стихом», например чтение поэтом Норберта Винера и его «Кибернетики» 1948 года (Олсон также читал эту работу); историка и искусствоведа Зигфрида Гидеона и его «Mechanization Takes Command» (1948) об органической структуре различных механических приспособлений; одного из основателей гештальт-психологии Вольфганга Келера и его «The Place of Value in a World of Facts» (1938). Источники Данкена не ограничивались его библиотекой и включали музыку и методы композиции Стравинского и Шёнберга, а также поэтические эксперименты Сан-Францисского Возрождения в лице Джека Спайсера, Робина Блейзера и др. Но именно поэтика Олсона для Данкена стала опытом трансформации, инициации в поэзию иного рода, буквально «разрешением» войти в поле, к которому частично отсылает сборник «The Opening of the Field» (1960).

Опыт преподавания в колледже Блэк-Маунтин лежит в основании всего педагогического метода Данкена[38]. Его семинар (точнее, «мастерская») в Блэк-Маунтин, посвященный элементарным частицам поэзии и основным техникам работы с ними, а также лекционный курс «Ideas of the Meaning of Form», прочитанный там же, в несколько измененном виде и под новым названием «Basic Elements», вошли в магистерскую программу калифорнийского Нового Колледжа в 1980‐х, где Данкен в то время преподавал.

Говоря о своей поэтике, Данкен не случайно упоминает Йозефа Альберса, ведь именно его художественный и преподавательский метод, конечно, видоизменяясь, так или иначе всё равно составляет значительную часть метода Блэк-Маунтин, не в последнюю очередь благодаря своей универсальности. Теория взаимодействия и взаимовлияния цветов и объектов в живописном поле и их совместное влияние на восприятие произведения оказалась актуальна и для поэтов Блэк-Маунтин.

Мастерская Данкена в Блэк-Маунтин была сосредоточена не столько на «элементарных частицах» поэзии и языка самих по себе, сколько на частицах как обещании целого, на возможности появления той или иной формы в конечном итоге. Педагогический метод Данкена и его рефлексия о формальных аспектах поэзии перетекали и в его непосредственную поэтическую практику этого времени (см. ранние стихи из цикла «Structure of Rime», «The Dance», «The Law I Love is Major Mover» в сборнике «The Opening of the Field» и др.).

Благодаря особенному, сложившемуся в 1950‐х годах интересу колледжа Блэк-Маунтин к пространственному (и партиципаторному) искусству, Данкену также удалось реализовать себя в нем как драматургу и режиссеру. Совместно с композитором и преподавателем Блэк-Маунтин Штефаном Вольпе он работал над постановкой пьесы «Faust Foutu». На кампусе колледжа были также поставлены и две другие пьесы Данкена того времени – «Medea at Kolchis» и «The Origins of Old Son». О знаменитой атмосфере творческой кооперации и коллаборации в колледже в условиях ограниченных ресурсов Данкен отзывался как о возможности реализовать идею театрального спектакля как тотального иммерсивного и партиципаторного опыта, в котором нет пассивных наблюдателей, а все вовлечены в интенсивный обмен энергиями, находятся буквально внутри произведения и именно в этой интеракции рождается искусство: «Я мог получить шесть актеров для своего спектакля – иногда больше, поскольку многие играли несколько ролей… при этом в зале было немногим больше людей, чем задействовано в спектакле. Отсюда возникла идея занимать в спектакле абсолютно всех и тем самым играть без зрителей в привычном смысле»[39].

Данкен также помогал Олсону воплотить его идею «посмертного» существования колледжа в виде флюидной институции без конкретной географической привязки. После окончательного закрытия кампуса он предпринял попытку создать театральную компанию имени Блэк-Маунтин в Сан-Франциско, но проект не имел успеха.

Вообще идея пространственности[40] произведения искусства характерна для всего творчества Данкена и отчасти связана с детским интересом Данкена к архитектуре. Кроме поля, в его поэтическом творчестве часто можно встретить и другие пространственные образы и метафоры: meadow, pasture, cave, household (вообще очень широкий концепт для Данкена), площадка для танца (как у Олсона), реальные места/здания/пространства (вроде комплекса лос-анджелесских башен Watts Towers архитектора Саймона Родиа в стихотворении «Nel Mezzo del Cammin di Nostra Vita»). Тело также для Данкена тесно связано с понятием пространства, поскольку буквально существует в нем[41]. Наконец, значительную часть творчества Данкена составляют поэтические циклы «Passages» (пассажи) и «The Structure of Rime» (структура, строение), указывающие на пространственный, даже архитектурный характер языка и мышления Данкена вообще. Таким образом, стихотворение для Данкена представляет собой не только поле как поверхность, но и пассаж как строение, предполагающее тотальный телесный опыт, не только опыт картографирования шагами. Задачей поэта-архитектора становится проектирование чтения как тотального опыта.

То, чего так не хватало молодому поэту Крили, по его собственным словам, для Данкена как поэта существовало всегда: сообщество поэтов. По представлению Данкена, поэт не пишет в изоляции, его лирическое «я» не принадлежит ему одному, а является в некотором смысле общественным достоянием. Все поэты, таким образом, предстают «коллегами», которые вместе работают в общем поле Языка и Поэзии, при этом, в сущности, ничем по-настоящему не владея, кроме точки зрения. Поэтому, чтобы стать поэтом, необходимо не сотворить стих, а получить разрешение войти в общее поле Поэзии. Таким образом, поэтическое творчество, по Данкену, – не создание в привычном смысле, а открытие, участие и подчинение; а результат творчества – не объект и не продукт, а «событие в языке», мутация в ДНК Поэзии.

Дениз Левертов публиковалась в журналах «Origin» и «Black Mountain Review», вдохновлялась манифестом Олсона о проективном стихе и использовала цитаты из него в собственных программных эссе о методе органической композиции[42], но при этом она очень скептически относилась к Олсону как человеку и своим главным наставником и ментором называла вовсе не его, а Роберта Данкена. Что интересно, в отличие от Олсона и Крили, явно и открыто причислявших себя к традиции Паунда и Уильямса, Левертов не поляризировала свои литературные вкусы и ощущение причастности той или иной традиции. Для нее не было противоречия в том, чтобы писать в традиции Паунда и Уильямса и при этом любить не только Уильямса, но и Уоллеса Стивенса.

Многие исследователи[43] творчества Левертов указывают на принципиальную непохожесть (даже разрыв) «приватной» поэзии Левертов 1940‐х, 1950‐х, начала 1960‐х годов и поэзии второй половины 1960‐х и далее, характеризующейся повышенным вниманием к социальной и политической проблематике, а иногда, по словам Марджори Перлофф, откровенным «агитпропом»[44]. Таким образом, творчество Левертов принято условно разделять на политическую поэзию и не-политическую, противопоставляя ее ранний этап визионерского исследования божественного присутствия в повседневности, локальности и частном опыте и более поздний период ориентированности вовне и становление Левертов как поэтессы-активистки и публичной персоны, которая якобы отринула свои хасидские[45], мистические, имманентистские корни и теперь буквально выступает на баррикадах. Собственно, переломным моментом считается увеличение американского присутствия во Вьетнамской войне на рубеже 1960‐х и 1970‐х годов и подъем протестного движения как реакция на внешнюю агрессию США.

При этом если обратиться к высказываниям самой Левертов, картина ее творческой биографии предстает несколько другой. В эссе «On the Edge of Darkness: What is Political Poetry» Левертов писала о желании «достичь такого осмоса личного и общественного, модуса утверждения и модуса воспевания, чтобы никто впредь не решился поделить [ее] стихи на категории»[46]. Лирическое и дидактическое начала поэзии, в представлении Левертов, должны быть неразличимы, во всяком случае, ни у кого впредь не должно возникать желания разделить поэзию на категории, что самой поэтессой осознается как, «вероятно, недостижимая» мечта. Несмотря на сомнения в успехе, Левертов как в прозаических текстах, так и в поэтических, а после Вьетнама с особенным усилием стремилась снять глубоко заложенные в обществе оппозиции публичного и приватного, личного и политического, лирического и дидактического.