полная версия

полная версияПолная версия

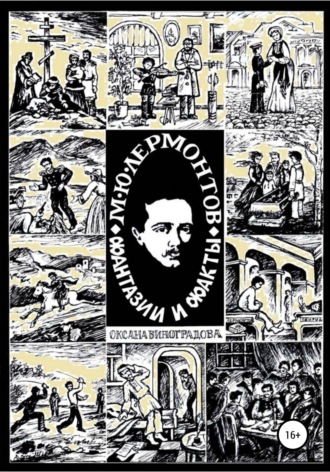

М.Ю. Лермонтов. Фантазии и факты

Лермонтов на дуэли выжил. Началась «программа по дискредитации». Не кажется ли странным, что тот же Бенкендорф, уже всецело находясь на стороне посла Проспера де Баранта, требует изменения показаний Лермонтова с целью ужесточения его участи? Да так настойчиво, что Лермонтову пришлось искать защиты у брата императора – князя Михаила Павловича. «Программа» Бенкендорфа провалилась. Осталось только выслать Лермонтова куда подальше.

Еще один момент: в марте 1840 года скоропостижно умирает любимый брат Екатерины Ивановны Голубцовой-Гогенлоэ – Платон Иванович. Далее, в том же месяце, умирает сама Екатерина Ивановна от «недолговременной тяжкой болезни»; чуть позже – еще два человека из их семьи.

В течение года, таким образом, Гогенлоэ потерял всех своих русских родственников139.

Не странно ли? Салон Гогенлоэ в 1840 году быстро утрачивает свое значение в большой игре большого света. И в марте же 1840 года по заказу великой княгини Марии Николаевны В.А. Соллогуб пишет повесть «Большой свет», где перед автором стояла задача выставить посмешищем главного героя Леонина, под которым подразумевался Лермонтов. В.А. Соллогуб смягчил удар: пародийный образ вышел настолько пародийным, что потерял связь с прототипом…

Не слишком ли много совпадений…

Третья попытка убийства М.Ю. Лермонтова

Март-апрель Лермонтов сидит под арестом. В первых числах мая Михаил Юрьевич высылается в том же чине в Тенгинский полк: на Кавказ. И.А. Ганичев, опираясь на данные Российского государственного военно-исторического архива, пишет:

Большой интерес для всех, кто занимается изучением как биографии М.Ю. Лермонтова, так и николаевской эпохи в истории России, представляют резолюции, относящиеся к докладу генерал-аудиториата, о котором здесь идет речь. На первом листе доклада имеется надпись пером, сделанная Николаем I: «Поручика Лермонтова перевесть в Тенгинский пехотный полк тем же чином; отставного поручика Столыпина и г. Браницкого освободить от подлежащей ответственности, объявив первому, что в его звании и летах полезно служить, а не быть праздным; в прочем – быть по сему. Николай. С.-Петербург. 13 апреля 1840-го». Мы уже знаем, что по действовавшим в то время законам за одно лишь участие в дуэли офицер мог быть лишен дворянства и разжалован в солдаты. Внешне приговор, вынесенный императором поэту, был относительно мягок. Между тем впечатление это обманчиво, и в данном случае офицер не просто переводился из гвардии (где чин поручика соответствовал чину армейского капитана) без повышения в полк, участвовавший в боевых действиях на Кавказе. Дело в том, что вечером 9 апреля, за несколько дней до вынесения Лермонтову окончательного приговора, в Санкт-Петербург пришло известие о падении очередного – Михайловского – укрепления Черноморской береговой линии. Для поддержки жестоко страдавших от нападений горцев, малярии и цинги гарнизонов оставшихся укреплений спешно направлялись находившиеся ближе других к ним Тенгинский и Навагинский полки. Российские войска несли тогда в указанном районе наиболее тяжелые потери. Николай I своим назначением стремился скорее подвергнуть поэта наибольшей опасности, и именно в этом можно усмотреть смысл его карандашных резолюций и пометок на обложке доклада генерал-аудиториата: «Исполнить сегодня же. 13 апреля. Об отдании в приказ сего числа о переводе поручика Лермонтова я уже объявил к исполнению дежурному генералу; весьма нужное, к немедленному исполнению»140.

Следовательно, император лично посылает Лермонтова на смерть. Второй раз. Вспомним слова из цитированного ранее письма Лермонтова Раевскому: «Здесь, кроме войны, службы нету…<…> скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта…»141. Есть один нюанс, мимо которого, стыдно сказать, прошел и автор читаемой Вами работы: значение слова «фронт» в первой половине века не то же самое, что современном понимании. «Фронт», или «фрунт» – строевая служба, где рутинно отрабатывались маршировка, приемы, выправка военнослужащих. И когда Лермонтов пишет «я совсем отвык от фронта», он имеет в виду именно скучную, рутинную службу.

Запомним это. Как и то, что дважды император все-таки не очень-то заботился о сохранности поэта.

Подчинившись приказу, Михаил Юрьевич, выехав из Петербурга, заезжает по пути в Москву, где немного задерживается. Встречается с семьей Розенов142. Присутствует на именном обеде у Н.В. Гоголя. Встречается со славянофилами, из которых особенно выделяет Юрия Федоровича Самарина, с которым был знаком и ранее. В конце мая Лермонтов выезжает из Москвы.

Он понимает, что неугоден большому свету и может быть убит на Кавказе, но ему уже есть что оставить миру: уже написаны все ставшие впоследствии известными произведения, уже опубликованы многие стихотворения («Дума», «Поэт», «Не верь себе», «Как часто пестрою толпою окружен…», «И скучно, и грустно», «Казачья колыбельная песня», «Узник» и другие), и, самое главное, опубликован отдельным изданием роман «Герой нашего времени», где не хватало только предисловия, вошедшего во второе издание романа чуть позже. Лермонтов духовно «эволюционирует», если можно так выразиться, и его демон (что все-таки переводится как «дух») вместе с ним.

Главнокомандующий на Кавказе в 1816 – 1827 годах Алексей Петрович Ермолов говорил по поводу Мартынова, убийцы Лермонтова, Петру Ивановичу Бартеневу:

Уж я бы не спустил этому N. N. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать, да вынувши часы считать, через сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не отделался143.

Надо думать, заинтересованные лица отправили Лермонтова на Кавказ с такими же планами. Не получилось в Петербурге убить или дискредитировать, получится просто убить на Кавказе. Главное, послать в нужное место.

Командующий войсками генерал-адъютант Граббе, поставив поэта исключительно на передовой, «приписал его к чеченскому полку генерала Галафеева – в самое пекло, где недавно совсем русские войска потерпели ряд неудач: горцами были взяты три русские крепости, остальные крепости горцы держали в осаде»144.

В лагере под крепостью Грозной Лермонтов встречается со всеми своими знакомыми, среди которых Л.С. Пушкин, Д.П. Пален, Р.И. Дорохов, М.П. Глебов, А.А. Столыпин, С.В. Трубецкой и другие. Надо полагать, что все «кружковцы» имели ту же участь и те же «милости», что и опальный поэт.

Михаил Юрьевич участвует в сражении при речке Валерик; в сражении, которое стало знаменитым благодаря поэту…

С июля по декабрь 1840 года Лермонтов участвует в военных экспедициях, воюет в составе действующего отряда под начальством генерал-лейтенанта А.В. Галафеева, который относился к подчиненному по справедливости, регулярно упоминая в списках отличившихся и ходатайствах о представлении к награждению. (Потом о представлении Лермонтова к наградам подавали прошения П.Х. Граббе и генерал Е.А. Головин). Вероятно, доброжелательным отношением командования объясняется тот факт, что Лермонтову дозволено было лечиться в конце лета 1840 года на Минеральных Водах. Скорее всего, с проживанием в Кисловодске. Следовательно, Пятигорск поэт тоже посещал.

Император не утвердил ни одно представление к награде Лермонтова. Возможно, потому что за этим следовало бы повышение в чине и просьба об отставке, в которой не будет видимых оснований для отказа. А вот отпуск в Петербург на два месяца Николай I Лермонтову позволил.

В середине января 1841 года Михаил Юрьевич выехал из Ставрополя.

Немалый интерес представляют сведения о связи Граббе с М.Ю. Лермонтовым. Оказалось, что еще перед отъездом из Ставрополя, 11 января 1841 года Лермонтов получил от Граббе письмо, которое поэт должен был передать в Москве генералу А.П. Ермолову. Сведения об этом обнаружил С.А. Андреев-Кривич в черновике письма Граббе к Ермолову от 15 марта 1841 года. <…> Передача письма Ермолову через Лермонтова – факт значительный и любопытный. Для того чтобы оценить это, необходимо представить себе Кавказ в 30-е годы XIX века. Довольно метко охарактеризовал его Н.П. Огарев, отметив, что «здесь среди величавой природы со времени Ермолова не исчезал приют русского свободомыслия, где по воле правительства собирались изгнанники, а генералы, по преданию, оставались их друзьями». Бывший «диктатор Грузии и проконсул Кавказа» Алексей Петрович Ермолов находился в это время в опале, жил попеременно то в Орле, то в Москве, изредка выезжая в Петербург. Его имя, известное всей России еще со времен Отечественной войны 1812 года, долгие годы объединяло людей, которые составляли своеобразную оппозицию правительству. Этого человека побаивались даже в Петербурге.

После восстания на Сенатской площади враги генерала в столице стали усиленно распространять слух о желании Ермолова якобы «отложиться от России, стать во главе самостоятельного государства, составленного из покоренных областей. Продолжительное отсутствие сведений о присяге Кавказской армии императору еще больше встревожило Николая I, а Следственная комиссия «по делу 14 декабря» усиленно искала прямые улики против Ермолова. Ничего не обнаружив, Николай I не успокоился и направил начальника главного штаба генерала И.И. Дибича в Тифлис с особым поручением: «разузнать, кто руководители зла в сем гнезде интриг, и непременно удалить их». Генерала Ермолова отстраняют от командования, и он уезжает в свое имение в Орловскую губернию, а затем переезжает в Москву. К этому-то опальному генералу и везет поручик Лермонтов письмо от его бывшего адъютанта.

Послание Граббе подтверждает, что у него с Ермоловым были неофициальные отношения, которые не доверялись почте. Переписка между ними подвергалась перлюстрации… <…> В феврале 1840 года Граббе отправлял с подобным же письмом к Ермолову штабс-капитана Д.А. Милютина.

Передавая письмо Лермонтову, Граббе, видимо, также рассчитывал, что и он, как и штабс-капитан Д.А. Милютин, на словах передаст то, что происходит в армии, лучше, «нежели позволило бы то письменное изложение». Поручение Граббе поставило Лермонтова в один ряд с людьми «ермоловского круга». Однако неверно представлять себе, что это была организованная оппозиция николаевскому режиму, возглавляемая Граббе, как об этом писали многие исследователи. Кавказ в те годы был одной из отдаленных провинций Российской империи, и военные здесь держались свободнее, чем в столице. На Кавказе допускали и вольнолюбивые разговоры, и критику в адрес правительства.

Подобные вольные разговоры велись и в доме командующего войсками Кавказской линии и Черномории генерал-адъютанта Граббе, где поэт нашел радушный и даже дружеский прием.

Встреча Лермонтова с Ермоловым и передача этого письма могли произойти в Москве в период с 31 января по 2–3 февраля 1841 года145.

30 января Лермонтов прибывает в Москву. Посещает А.П. Ермолова.

5 февраля прибывает в Петербург и сразу нечаянно показывается в большом свете, на балу у Воронцовых-Дашковых.

Э.Г. Герштейн подробно анализирует этот эпизод.

Масленичный бал у графа Воронцова-Дашкова в 1841 году был устроен 9 февраля. Собираясь туда, М.А. Корф записал в своем дневнике: «Сегодня – масляничное воскресенье – folle journée празднуется в первый раз у гр. Воронцова. 200 человек званы в час; позавтракав, они тотчас примутся плясать и потом будут обедать, а вечером в 8 часов в подкрепление к ним званы еще 400 человек, которых ожидают, впрочем, только танцы, карты и десерт, ужина не будет, как и в других домах прежде в этот день его не бывало»

Программа придворного бала в точности совпадает с распорядком дня на таком же балу, устроенном во дворце в 1834 году. Пушкин описал этот бал в своем дневнике: «Избранные званы были во дворец на бал утренний, к половине первого. Другие на вечерний, к половине девятого. Я приехал в 9. Танцовали мазурку, коей оканчивался утренний бал. Дамы съезжались, а те, которые были с утра во дворце, переменяли свой наряд. Было пропасть недовольных: те, которые званы были на вечер, завидовали утренним счастливцам».

Лермонтов, конечно, был зван не на парадный обед, куда ждали наследника и Михаила Павловича, а – так же, как Пушкин в 1834 году и Корф в 1841 году, – на вечер. Этот вечер описан Корфом 10 февраля: «На вчерашнем вечернем бале Воронцова был большой сюрприз и для публики, и для самих хозяев, – именно появление императрицы, которая во всю нынешнюю зиму не была ни на одном частном бале. Она приехала в 9 часов, и, уезжая в 11, я оставил ее еще там. Впрочем, она была только зрительницею, а не участницею танцев. Государь приехал вместе с нею. Оба великие князя были и вечером, и утром».

Итак, поэт был замечен среди других шестисот приглашенных на том придворном балу, куда неожиданно явилась императрица в сопровождении императора146.

Получается, для самих хозяев бала неожиданно прибывает императрица, которую сопровождают император Николай I и князь Михаил Павлович. Впрочем, венценосная чета точно планировали свой приход. И, конечно же, не только ради Михаила Юрьевича. Но В.А. Соллогуб, еще недавно писавший по заказу пасквиль на поэта, был в ужасе от страха за него. Однако Лермонтов не тот человек, который позорно бежал бы в подобной ситуации. Он повел себя так, будто бы ничего не случилось. В принципе Лермонтов, возможно, полагал, что прошел уже «огни и воды». В тюрьме сидел, под судом был, дуэль и унижения прошел, на войне под пулями выжил. В апреле намечалась амнистия по случаю бракосочетания наследника царевича Александра, и Лермонтов надеялся на милость – позволение выйти в отставку.

Арсеньева не сумела из-за распутицы выехать из Тархан в Петербург, чтобы повидаться с внуком. Можно только представить, как сожалела Елизавета Алексеевна, что отговорила Лермонтова выйти в отставку двумя годами ранее, и какое горе было для них обоих, что не удалось свидеться в Петербурге!

Лермонтов в столице, в надежде на отставку и приезд бабушки, вновь оказывается в своем круге: встречается с В.Ф. Одоевским, Е.П. Ростопчиной, С.Н. Карамзиной, В.А. Жуковским, А.Д. Киреевым, А.П. Шан-Гиреем, А.А. Краевским… Договаривается о втором издании «Героя нашего времени». Кстати, пока Лермонтов воевал, в октябре 1840 года друзья помогли ему издать сборник стихотворений, куда вошло 29 произведений, среди которых «Песня про царя Ивана Васильевича…», «Бородино», «Дума», «Мцыри» и другие147. Впрочем, помогали в этом деле не только друзья. Касаясь образа Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, характеризуя его как положительный, А.В. Карпенко и В.И. Прищеп пишут:

Характеристика [Е.А. Арсеньевой. – О.В.] позволяет верить тем, кто рассказывал об отправке Елизаветой Алексеевной редактору «Северной пчелы» Ф.В. Булгарину романа «Герой нашего времени» с вложенными 500 рублями. Следствием стали восторженные статьи газеты 30 октября 1840 года. Хорошим отзывом Булгарина воспользовался товарищ Лермонтова по университетскому пансиону В.С. Межевич. Он опубликовал в «Северной пчеле» письмо о поэзии Лермонтова с приложением стихотворения «Дума». Теперь имя и творчество Лермонтова становилось известным не только в литературных и великосветских кругах. Более широкое столичное общество было подготовлено к встрече с интересом и вниманием. Как видим, PR-технологии, действенные и сейчас, были известны нашим предкам еще в XIX веке148.

Но это, естественно, нисколько не умаляет таланта Михаила Юрьевича.

Поклонившись Елизавете Алексеевне, продолжим.

12 апреля 1841 года Лермонтов получил предписание в течение 48 часов покинуть Петербург и проследовать на Кавказ в Тенгинский пехотный полк.

Вечером того дня состоялись проводы у Карамзиных. 13 апреля Лермонтов прощается с В.Ф. Одоевским. 14-го в 8 утра уезжает из Петербурга в Москву, оставив в редакции журнала «Отечественные записки» большую тетрадь стихов.

Арсеньева на расстоянии задействовала все знакомства: за ее внука хлопотал лично В.А. Жуковский перед наследником и императрицей. Бесполезно.

В Москве Лермонтов останавливается у Д.Г. Розена, где встречает Столыпина-Монго, который тоже должен отправиться в Тифлис, и А.И. Васильчикова. Монго уезжает раньше, Лермонтов проводит время в общении с Н.Н. Анненковым, Ю.Ф. Самариным. Особенно в разговорах с Самариным. Впечатления и смысл их Самарин записал в свой дневник. Однако:

Весь дневник Ю.Ф. Самарина состоит из отрывочных записей и выписок. Тетрадь 1841 г. подверглась жестокой последующей цензуре. Большинство листов в ней вырезано, из них значительная часть была заполнена текстом карандашом и чернилами. Когда и кем были вырезаны эти страницы, установить пока не представляется возможным. Общей участи этой тетради подверглась и запись о Лермонтове. Она обрывается на полуфразе, далее следуют 7 вырезанных страниц вплоть до следующей записи от 23 и 24 октября 1841 г. На некоторых из корешков этих вырезанных страниц заметны следы текста карандашом и чернилами. На последней странице сохранившегося текста о Лермонтове – следы от непросохших чернил следующей вырезанной страницы149.

Примерно 23 апреля Лермонтов выбыл из Москвы. По пути на Кавказ, в Туле, он встречает Столыпина-Монго, и дальше они продолжают путь вместе до штаба в Ставрополе, откуда Граббе посылает их в крепость Темир-хан-Шуры. Вероятно, экспедиция состоялась до их приезда в отряд или не состоялась вовсе. Возможно, они направились обратно в штаб и, заехав в Пятигорск 12 мая, прошли, говоря по-современному, медицинское обследование. Вряд ли Лермонтов, как и Столыпин, были совершенно здоровые. Лермонтов докладывает командиру Тенгинского полка о том, что он, отправляясь в отряд П.X. Граббе, заболел лихорадкой и получил от пятигорского коменданта разрешение на лечение. Врач Барклай де Толли рекомендует для Михаила Юрьевича лечение в течение всего лета.

И только почти через месяц после прибытия Лермонтова в Пятигорск Николай I нечаянно узнает о том, что Лермонтов не находится на фронте. Император шлет указания в Главный штаб. 30 июня 1841 года

Дежурный генерал Главного штаба гр. П.А. Клейнмихель сообщил командиру Отдельного кавказского корпуса генералу Головину о том, что Николай I, «заметив, что поручик Лермантов при своем полку не находился, но был употреблен в экспедиции с особо порученною ему казачьею командою, повелеть соизволил…, дабы поручик Лермантов непременно состоял налицо во фронте и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку»150.

Вот почему-то в этом месте у исследователей разногласия. Одни полагают, что император подтверждает свое желание послать Лермонтова на смерть, другие видели в этом противоположное:

Поэт обрекался на строевую и караульную службу непосредственно в расположении полка (тогда в Анапе), без возможности отличиться в боевых вылазках и экспедициях151.

Получается странная вещь: Николай I вдруг поменял позицию и почему-то стал настаивать на «сбережении» поэта, в то время как на месте службы, в Главном штабе, почему-то действовали вразрез с пожеланиями императора: Розен, Габбе, Головин посылали Лермонтова на опасные задания, игнорируя Николая I. Как это понять…

Да, действительно, с августа 1840 года штаб-квартира Тенгинского полка «временно переместилась в крепость Анапу»152.

Но вот читаем в работе Д.В. Раковича: весь 1841 год «Тенгинский полк в полном составе участвовал в экспедиции в земли непокорных убыхов…»153. В полном.

На просторах интернета находим, что…

…в 1841 г. под командованием начальника береговой линии генерала Анрепа четыре батальона Тенгинского полка приняли участие в экспедиции в земли убыхов. 5-й батальон, не входивший в число войск береговой линии, находившийся в крепостях Кавказской и Усть-Лабинской, принимал участие в набегах генерала Засса на закубанские племена. В марте из Темиргоевского укрепления вышел отряд генерала Засса, в составе которого была 14-я мушкетерская рота тенгинцев. Не доходя двух верст до впадения Фарса в Лабу, войска столкнулись с войсками горцев, и произошла самая кровопролитная битва на Кавказе – Фарсская154.

Последнее упомянутое событие состоялось в марте 1841 года. Была ли возможна исключительно строевая служба в Тенгинском полку в 1841 году? Вряд ли. Весь 1841 год положение Тенгинского полка, ослабленного огромными людскими потерями, было неутешительным:

Горцы не решались нападать на них открытой силой, но беспрерывно вели перестрелки с гарнизонами и держали их в постоянной блокаде.155.

Но даже если предположим, что конкретно в Анапе в это время было спокойнее, это мнение развеивает воспоминание одного из путешественников в 1840-е годы:

Жители отправляются с конвоем брать воду в речке Анапа, в расстоянии двух верст от крепости. Крепостные лошади пасутся за крепостью под прикрытием пушки156.

Нет, «фронта» в значении «фрунт» не получается.

Итак. Филолог не экономист и не политик, он не в силах разобраться в тонкостях игры большого света. Но кое-какие соображения высказать может.

Лермонтов благодаря своим родственным связям, знакомствам, благодаря своему таланту стал значимой фигурой в игре большого света. Под большим светом понимается окружение императорской семьи, в среде которого шли интриги и борьба за влияние на высокостоящих особ. Лермонтов стал одним из таких приближенных, причем посвященный в игры157 настолько, что, выйдя из них, предав их огласке или намереваясь это сделать, становился крайне опасным для противников. Можно также сказать, что недоброжелатели Лермонтова преимущественно склонялись к западному типу мышления, искали сближения с Англией и разрыва отношений с Францией. Недолюбливали Ермолова. Некоторые знакомые (и хорошие знакомые) Лермонтова пытались сохранять нейтралитет в игре большого света: это, вероятно, Краевский, Карамзины, военачальники Розен, Габбе, Головин.

Возможно, недоброжелатели Лермонтова убедили императора в опасности поэта. Опасность больше заключалась в том, что Лермонтов мог предать огласке что-то, что не предназначено для ушей посторонних. И если в стихотворении (например, как «Смерть поэта») многое не скажешь, то гораздо больше информации можно высказать в драме (например, как в «Маскараде») или в романе – «Герое нашего времени». И если Николай I позволил отпуск Лермонтову в начале 1841 года, то потому только, что не знал о дальнейших его творческих планах и настроениях (которые он поведал друзьям и знакомым во время отпуска), а возможно, и о письме к Ермолову. Во время же отпуска стали ясны намерения поэта выйти в отставку, участвовать в издательском деле и писать исторические романы, что в перспективе значило неизбежное обнародование информации и, главное, – неприятие игры большого света. Воспрепятствовать Лермонтову можно было бы тремя способами: дискредитировать поэта, убить его или не дать ему возможности писать. Попытки дискредитировать, предпринятые ранее, провалились. Убить на Кавказе в бою не получалось: Лермонтов упрямо не попадал под пули горцев. Остается третье: чтобы не было возможности написать большую прозаическую вещь, держать Лермонтова постоянно в боевой готовности, что по факту и происходило на так называемой «фронтовой» службе в Тенгинском полку.

Но было поздно: Михаил Юрьевич с мая находился в Пятигорске и если принялся за сочинения, то уже сильно продвинулся. Простое убийство теперь не решает проблемы. Обязательно нужна дискредитация на тот случай, если после убийства будут обнародованы рукописи.

Вообще, странно, что Николай I с опозданием узнал о том, что Лермонтов отсутствует «налицо». Возможно, и в отделении А.Х. Бенкендорфа вели двойную, а то и тройную игру. (На эту мысль наталкивает еще и тот факт, что, к примеру, Бенкендорф, получив осведомление о выезде А.С. Пушкина из Петербурга 9 марта 1829 года, понятия не имел, куда Александр Сергеевич поехал158…)

Как только Государь был извещен о том, что Лермонтов не под пулями, в Пятигорск, вероятно, были направлены нужные люди.

В.С. Нечаева, расследуя дело о «дуэли» Лермонтова и Мартынова, констатировала факты:

1. Во время своего последнего пребывания на Кавказе Лермонтов состоял под тайным надзором находившегося в Пятигорске и посланного из Петербурга со специальным поручением от Бенкендорфа жандармского штаб-офицера подполковника Кувшинникова.