полная версия

полная версияКульт свободы: этика и общество будущего

Первопроходцы свою задачу провалили – мораль разрушили, но этики не создали. Вместо выстраивания честной торговли и поиска норм справедливого обмена, победило, как и в случае иерархии, насилие. Почему так вышло? Для понимания имеет смысл разделить торговлю на внутреннюю и внешнюю, где граница является конечно моральной, а не географической. Внутренняя торговля – это обмен между "своими", теми, кто не так давно составлял один дружный коллектив. Тут торговля шла ни шатко, ни валко, поскольку простора для нее особо не было – мешала мораль. Зато ничто не сдерживало торговлю внешнюю, которая в условиях мира и тесного соседства стала намного более интенсивной. И если учесть обилие посторонних, станет понятен позорный результат – ведь практиковать эгоизм легче всего именно по отношению к ним, тем более что часть из них – вчерашние враги.

Так, разрушение альтруизма и ограничение области действия морали все более узким кругом людей, привели к тому, что эгоизм стал выплескиваться на посторонних. Торговля стала новым видом войны – и с самого начала ее развитие шло рука об руку с разбоем, причем частенько вовлекавшим властные верхи. То, что сейчас мы называем "преступность" вовсе не считалось нарушением законов. Таких законов просто не было. Грабеж считался делом правильным. Рыцари-разбойники и благородные пираты – идеализация духа насилия над незнакомыми людьми, не врагами и не чужаками. Еще хуже дело обстояло с дальними походами, экспедициями за море, с покорением слабых. Торговые и купеческие дома мало отличались от бандитских гнезд, а торговые экспедиции – от вооруженных набегов.

Но если дальняя торговля опиралась больше на риск, и соответственно насилие, внутренняя на первых порах являла собой надежду на лучший исход. Она способствовала созданию длительных связей и поощряла выстраивание доверительных отношений, которые и явились провозвестником новой, деловой этики – честности, пунктуальности, надежности, порядочности. Иначе и не могло быть – как можно постоянно обманывать тех с кем регулярно имеешь дело? Как возможен договор без доверия?

Потом конечно нажива взяла верх, но сначала торговец придерживался норм – слишком многое держалось на честном слове, на репутации, торговля еще была личным делом. Почему же все опять испортилось? Да все по той же причине – расхождение морали и этики. Мотивом торговли был тот же эгоизм, а верность слову и прочие торговые добродетели рассматривались лишь как правильная стратегия успеха. И, соответственно, как только в торговлю включились обезличенные массы, стала возможной массовая спекуляция и массовая неэтичность, а доверие за ненадобностью сменилось опорой на ловкость стряпчих. Тем не менее, фальшивая благопристойность и напускная моральность коммерческой психологии, при всей своей вероятной порочной лицемерности, была шагом в правильном направлении – к истинной честности. Как первая "торговля" еще была не торговлей а обменом дарами, так и первая истинная торговля еще не была погоней за выгодой. Само богатство еще рассматривалось как средство к получению статуса, уважения, независимости. Богатство еще не стало самоцелью. Более того, само богатство приносило радость только если сочеталось с чистой совестью.

Повсеместное распространение торговой психологии способствовало дальнейшему размыванию родового альтруизма и коллективных структур – эгоизм тяготеет к "я", раздувает его значимость и значение. Если ведение войны возможно только сообща, торговля – куда индивидуальнее. И значит, несмотря на наше отвращение, надо признать, что исторические процессы шли в сторону личности, освобождая ее от давления коллектива, который все больше и больше начинал ограничиваться семьей, что, в свою очередь, вело к дальнейшему росту числа посторонних и расширению публичной сферы.

– Моральные тенденции

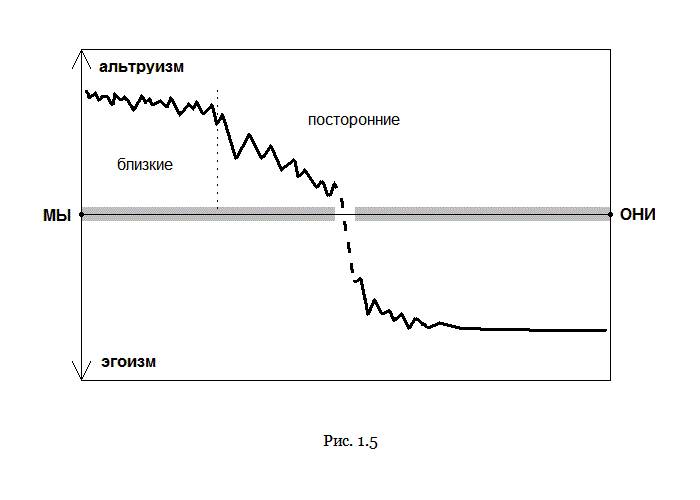

Если теперь попробовать изобразить моральный профиль какого-нибудь типичного представителя нового коллектива в какой-то момент времени, то получится рис. 1.5. На нем отчетливо просматривается начавшееся размежевание морали и этики. Первая тяготеет влево, к своим, вторая – к центру.

Ломаная будучи "типичной" скрывает, однако, факт возросшего разнообразия людей, углубления их индивидуальности. Чем больше свободы, тем сильнее отличаются люди друг от друга. Можно предположить, что борьба разума с животной природой гомо-сапиенса с самого начала представляла собой ряд и побед, и поражений. С одной стороны, разум укреплялся, искал новые, интересные цели и роли. С другой, силы эволюции, получив в свое распоряжение благоприятные общественные условия, продолжали детерминированно плодить массы серых рациональных животных, внешне неотличимых от разумного человека, но по прежнему склонных к насилию. Их мозг прочно застрял на стадии коллектива-организма, отчего с нашей сегодняшней точки зрения поведение массы предсказуемо напоминает стадо. В результате постепенно росло интеллектуальное и количественное расслоение людей – в то время как немногие лучшие, творческие и мыслящие, искали пути к свободе, остальные только пассивно следовали, подчиняясь силам. Источник проблемы в том, что разум не способен размножаться. Напротив, чем больше он поглощен своими творческими задачами, тем меньше внимания он уделяет размножению. Размножение остается по большей части бессмысленным, биологическим процессом, фактически – демографическим насилием.

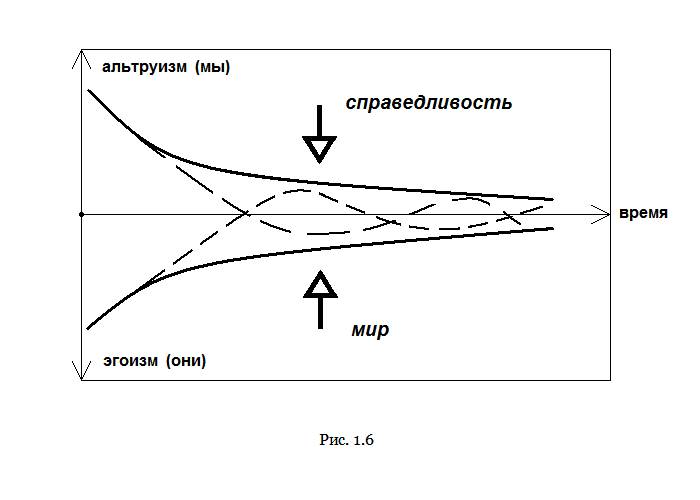

Рисунки 1.2, 1.3 и 1.5 явно демонстрируют нам некий этический процесс, художественное изображение которого располагается на рис. 1.6. Что это? Это зависимость моральных чувств среднего человека по отношению к типичному среднеудаленному другому от исторического времени. Как бы усредненная по множеству людей и отслеженная по времени середина рисунков 1.2, 1.3 и 1.5 – место, где встречаются посторонние люди. Уменьшение накала моральных чувств отражает не только падение "остроты и силы" взаимодействия изза увеличивавшегося среднего расстояния внутри коллектива и уменьшавшегося – снаружи, но и тот факт, что человек все менее настойчиво и откровенно проявлял свои предпочтения. Нет, он конечно не становился более равнодушным или апатичным. Он становился более вдумчивым. Откровенный эгоизм осуждался, альтруизм – был неуместен. Моральные принципы получали предпочтение перед голыми эмоциями, привычными коллективистам. Разум все сильнее контролировал чувства, преодолевал животную природу, пусть пока и не осознанно. Человек руководствовался нормами, которые со временем, как маятник, все больше тяготели к точке баланса, лежащей строго на оси.

Изменилось и качество морального поведения. Альтруизм из принудительного и сакрального стал осознанным и добровольным, а эгоизм из грубого и животного – расчетливым и хитрым. Эти изменения позволили укрепиться цивилизованным формам общественной организации, что в свою очередь привело к дальнейшему росту свободы. Война, как образ жизни, постепенно сходила на нет, слабело и физическое, и моральное насилие – и в отношении врагов, и внутри коллектива. Уменьшились агрессивность и требовательность к людям, исчезла кровная месть, появилась терпимость. Нормы разных коллективов взаимообогащались и сближались, становились сложнее и многообразнее. Стало больше возможностей для свободного выбора поведения. В ценности человека все больший вес стали составлять мотивы, не результаты. Устное художественное творчество дополнилось письменным, а его герои спустились на землю. В центр повествования попал простой человек, который оказался таким же носителем моральных ценностей, как и его предшественники на небе. Однако попали они в него все равно с неба, что требовало постоянного напоминания, дабы он не слишком заносился. Вымысел стал дополняться размышлениями, появились философы и философия. Тут-то до читающей публики и стало доходить, что человек и его свобода – настоящая ценность, и что насилие – это вовсе не так замечательно, как казалось раньше. Правда читать тогда умели слишком немногие. Остальные массы получали свою порцию морального внушения устно – на проповедях.

Количественное преобладание масс, освобожденных от коллективного альтруизма, привело к видимому преобладанию эгоизма в поведении людей. Однако тот факт, что общество продолжало не просто работать, а развиваться, говорит что силы разума, представленные передовыми людьми, оказались вполне способны сбалансировать детерминированные массы. Сила разума, его идей, заключалась в формировании норм и во внедрении их в массы. На смену запугиванию стало приходить религиозное воспитание и образование, универсальные религии старательно, хотя и не этично, защищали общее благо от атак эгоистов.

Является ли отмеченное совпадение между уменьшением накала чувств и ростом свободы случайным? Мне так не кажется. Есть определенная корреляция между степенью эгоизма/альтруизма, практикуемого людьми, и степенью насилия по отношению к другим/самому себе. Эгоизм/альтруизм – это моральная окраска мотивов, проявление морали в действиях, направленных на людей. Поэтому они определенно выливаются в то или иное воздействие, влияние и, следовательно, насилие. Мы можем заключить, что рис. 1.6 обнаружил некую прогрессивно-эволюционную тенденцию, связывающую моральные чувства и свободу. Свобода стремится привести людей в положение посторонних, тех, на кого можно не обращать внимания. Посторонний не покушается на других и другие не покушаются на него. Можно сказать – не вызывает никаких чувств, не требует никаких целенаправленных действий. Соответственно, можно сказать, что, на самом деле, рис. 1.6 показывает рост свободы в обществе – в виде уменьшения отклонения моральных мотивов со временем от точки их нулевого баланса, а также рост этичности среднего жителя, следующего нормам, а не подчиняющегося эмоциям.

Однако моральный прогресс не происходит в соответствии с математической формулой. Поиск баланса труден. Поэтому мы можем наблюдать временные отклонения от столбовой дороги прогресса. Например, эгоизм войны может периодически превращаться в альтруизм мира, когда люди задабривают бывших или потенциальных врагов подарками с целью налаживания добрососедских отношений. Культура подарков не только уходит корнями в отношения племен, но проявляется и в наше время между государствами в виде гуманитарной помощи. Кривая альтруизма, со своей стороны, тоже способна пересечь точку баланса и уйти вниз, если условия в коллективе становятся невыносимыми. Но об этом явлении мы поговорим чуть позже.

– Еще чертежи

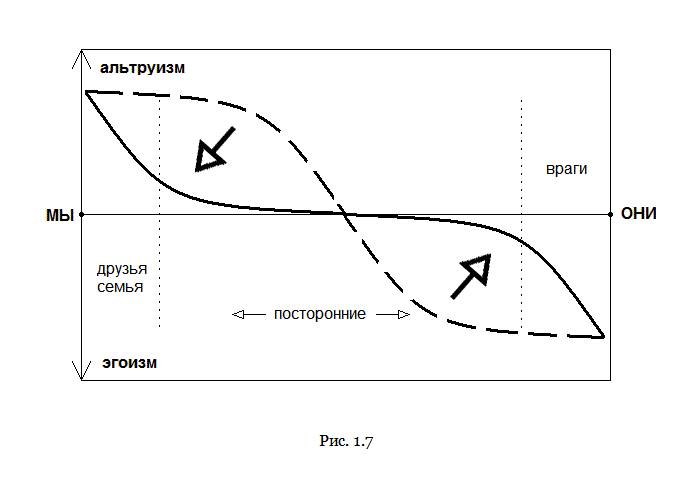

Если обьединить пресс прогресса с рис. 1.6, с предыдущими рисунками 1.2, 1.3 и 1.5 и применить метод творческого воображения, можно увидеть важный систематический процесс, показанный на рис. 1.7. Изломы в монолитах моральных чувств под действием пресса, углубляются и сдвигаются к центру – в прослойку посторонних. Эта постоянно растущая прослойка – потенциальные партнеры для нормальных экономических, и будем верить, когда-нибудь справедливых отношений. Строго говоря, картинка не должна быть симметричной, изза превалирования в "посторонних" бывших "своих" и разной силы эмоций, но симметричная она выглядит элегантней.

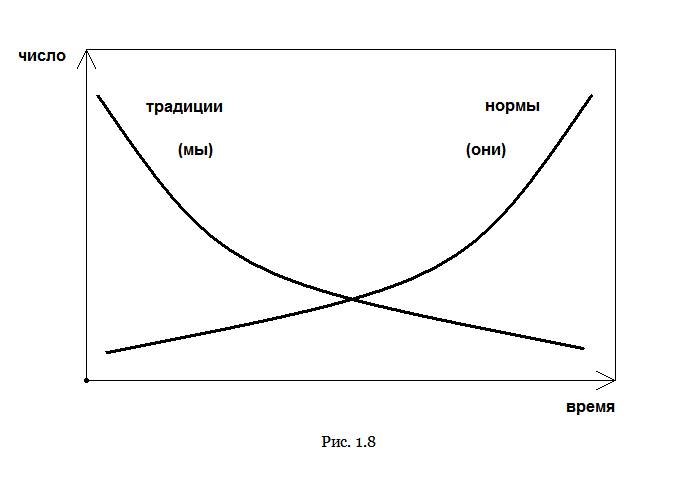

Динамику норм в расширяющемся коллективе тоже можно изобразить для полноты картины, рис. 1.8. Исходное состояние первобытного жестко коллективистского общества выглядит как массив суровых альтруистических традиций, скрывающих случайно найденные нормы. Постепенно традиции уступают место нормам, установленным и следуемым осознанно, нормы как бы освобождаются от груза случайного и становятся тем, что они есть на самом деле – идеями, и будучи идеями, они оформляются в законы, не обязательно письменные. Тут надо отметить несколько важных деталей. Во-1-х, больший коллектив означает больший пласт накопленной культуры, большее количество традиций, и вытекающее большее своеобразие каждого человека, просто физически не способного знать их все. Общих традиций становится меньше – в этом, собственно и заключается понятие чужеродности, с чужими меньше традиционно общего и больше формально нормативного. Большой коллектив приобретает черты космополитичности и мультикультурности. Поэтому, во-2-х, общие нормы унифицируются, становятся более обьективными, не зависящими от исторических казусов и личных пристрастий, приближаются к универсальному этическому ядру. Иначе коллектива надолго не получится. В-3-х, этот процесс демонстрирует перемешивание коллектива, увеличение числа контактов между посторонними членами общества, формализацию норм в праве. В-4-х, чертеж отражает превращение жесткого насильственного коллектива в гибкое динамичное общество, где быстро создаются новые структуры и институты, отвечающие требованиям времени. И самое главное, в-5-х, увеличение количества норм – это ослабление произвола, укрепление законности и рост свободы.

С другой стороны, и среди уменьшающегося числа членов ближайшего круга, традиции также исчезают, но уже не заменяясь ничем – какие счеты и претензии к своим? Чем ближе люди, тем терпимее они относятся друг к другу, тем больше склонны прощать, тем неуместнее формальности. Если раньше в больших семьях существовали обряды и правила, то чем романтичнее и искреннее отношения, тем нужда в этом меньше, что, конечно, опять увеличивает свободу.

Таким образом, мы наблюдаем еще одну тенденцию – замену культурного многообразия этической унификацией на основе универсально справедливых норм, ведущую, вне всякого сомнения, к свободе.

– Мирный договор

Тем временем война между коллективами, как и следовало ожидать, окончательно выдохлась. Она, наконец, перестала восприниматься как привычное явление, как нормальное средство разрешения конфликтов. И если верхи все еще изыскивают, и иногда довольно успешно, возможности загнать население в пекло очередной авантюры, по крайней мере на уровне массового, обыденного человеческого сознания, она стала прочно ассоциироваться с ужасами, страданиями и варварством. Почему? Есть несколько предположений.

Во-1-х, возможно главную роль сыграли условия, о которых мы говорили выше. Т.е. все как-то случилось само собой, естественным путем. Однако, не далее, как полвека назад мы наблюдали настолько яростное кровопролитие, что сложности управления, общее ожирение и т.п. как-то не вяжутся с результатом – миллионами убитых. Нет, с управлением у них все нормально.

В-2-х, могут быть правы те, кто утверждает, что мирный договор – это всего лишь следствие рационального расчета. Просто бывает выгоднее договориться, чем воевать. Насилие менее эффективно. Или более, как получится. Действительно, если посмотреть например на международную торговлю – так это ж просто торговая война. Чистый расчет. А бывает и грязный, когда можно войсками помочь. Правдоподобно. Но проблема с чистым расчетом в том, что никакой договор не будет соблюдаться. Зачем? Кому нужно международное право, когда оно не выгодно?

В-3-х, возможен вариант, когда жизнью правит математика. Своего рода математически детерминированный альтруизм. Схема возникновения сотрудничества тут описывается теорией игр, если считать игроками коллективы и принять некоторые допущения, например, что коллективы однородны и не подвержены влиянию непредсказуемых эгоистичных верхов. Во-1-х, соседи вечны, на другую планету они не улетят, им при всем желании не удастся скрыть "репутацию" и избежать наказания, во-2-х, временные предпочтения крупного коллектива практически постоянны, в-3-х, их внутренняя политическая кухня доступна анализу и пониманию. Тоже правдоподобно, но что, например, мешает сильному нагнуть слабого? Ведь игроки явно в разных весовых категориях?

Остается единственный ответ – люди стали настолько моральны, что возлюбили мир. Об этом и рис. 1.6 говорит. Насилие перестало восприниматься как должное – слишком много тех, кто не только не хочет умирать, но и убивать. Именно широкое возмущение народных масс кровавыми результатами мировых войн, открывших за лицами врагов таких же людей, вызвало к жизни пацифизм, международные организации и неожиданное прозрение политиков. Разве дело в выгоде?! Моральный прогресс достиг критической точки – вот причина мира. В массах наконец появилось понимание, что люди по большому счету одинаковы, что "свои" и "чужие" – плод нездорового воображения. Появилось милосердие к противнику, к раненым, уважение к невоюющему населению и убитым, запреты на слишком варварское оружие и методы войны. Даже торговые договора потихоньку начинают опираться не только на аморальную основу выгодности, но и на моральную – равноправия.

Этот блестящий результат стал следствием долгих, тысячелетних процессов внутри коллектива. Племенные структуры размывались, семьи уменьшались и укреплялись, превращались в базовую хозяйственную ячейку, в которой расцветал ранний индивидуализм. Индивид накапливал знания и навыки, сотрудничал и специализировался. С развитием культуры росла уникальность личности и ее ценность, отличная от силовой. Появилась потребность в свободной торговле, личной выгоде и автономной морали. "Я" стало таким же важным, как и "мы".

5 Расслоение коллектива

– Вершина иерархии и дно морали

Второй важный аспект процесса, который я пропустил в спешке к будущему – изменения иерархии. Параллельно расширению коллектива по горизонтали, шло расслоение по вертикали – большой и сильный коллектив требовал новых схем управления и соответствующих норм. Власть росла в размерах и влиянии. Появление родов внесло свой вклад. Одни роды оказывались ближе к вершине, накапливая собственность и моральный авторитет, другие оседали внизу или даже исчезали не сумев закрепиться, растворяясь в общей массе. Так возникла система сословий, положение в которой определялось происхождением.

Господствующая каста вместо опоры на личные характеристики, главным образом силу и мужество, стала формироваться преимущественно по наследству, что сменило указанные личные качества на групповые, которыми стали происхождение и вытекающие образование, воспитание и накопленные ресурсы, а к моральному мотиву чести добавились верность и преданность. Этому процессу способствовало то, что войны стали все менее зависеть от конкретных людей, а все больше – от масс, их организации, вооружения, настроя. Верхушке уже не требовалось самим быть войнами, достаточно было обладать властью над войнами, а потому в дальнейшем воинское сословие, вырастая параллельно росту коллектива, превратилось в аристократию, но уже не только не воинскую, а в болезненно вырожденую, хотя по прежнему могущественную. Честь превратилась в тщеславие, богатство – в роскошь, мужество – в изнеженность. Но были опять таки и плюсы, хоть по большей части показные – великодушие, честность, жалость к слабым, обиженным и побежденным, что можно обьяснить желанием выделиться, отделить свое сословие от всех прочих, продемонстрировать превосходство. Также появилось понятие о правом и неправом, о формальной справедливости, что обьясняется, с одной стороны, значительной ролью образования – т.е. идей, а с другой, ростом размеров верхушки и усложнением ее структуры. Отношения внутри верхушки стали напоминать договор. Нормы поведения, поединков, обменов, распределения привилегий и тому подобного усложнились и выросли в количестве, они стали оформляться в виде письменных законов, поскольку договорным нормам требовалась ясность. Упоение властью приводило к тому, что верхушка выступала не только судьей, но и источником законов, которые посредством насилия внедрялись в массы. Однако, оные законы, в силу их сомнительного происхождения, не отличались справедливостью. Соответственно, временем жизни они также не отличались. В дальнейшем, высшие роды, перемешиваясь, выделили знать как единое сословие, принадлежность к которому стала важнее, чем род и этничность. Знать стала интернациональной и откровенно паразитической, что заметно и сейчас.

Характерно отношение к нижестоящим, особенно самым низшим, которых никак не хотелось принимать за людей, наделенных хоть каким-то достоинством. Они служили ресурсом. Культ насилия достиг своего естественного аморального предела и выродился в культ эгоизма. Если культ насилия был следствием постоянной войны, то эгоизм стал следствием праздности. Паразитизм, издевательство над подданными, принципиальное нежелание трудиться и приносить хоть какую-то пользу, жизнь ради безудержных развлечений – характерная черта знати, ее моральное кредо. А также, что обьяснимо, "голубая мечта" нижестоящих, неисполнимый в земной жизни (но возможный в загробной) предел их желаний – болезненная жажда богатства и точно такое же нежелание трудиться, отвращение к работе, к необходимости приносить пользу. Эта психология эгоизма – вероятно своеобразный предел развития животного начала в человеке. Абсолютный альтруизм, разрушившийся появлением норм и чувством справедливости, превратился в свою противоположность. Моральный маятник достиг другого края.

Показательно, что генезис и паразитизм знати удивительно органично сочетаются в ее любимом развлечении – охоте. Вот где проступает и праздность, и богатство, и кровожадность, и неистребимая тяга к насилию над беззащитными!

– Этика против иерархии

Из сказанного ясно, как обстояло дело с отвратительным моральным оправданием иерархии. Властители внушали священный трепет, их ставили на уровень богов, им поклонялись. Те, кто стоял ниже, вызывали презрение и законное, т.е. оправданное моральным обычаем, желание содрать с них что-то полезное. Сама иерархия рассматривалась как вечная и абсолютно правильная. Однако появились первые проблески надежды. Противоречие этой иерархической, одновременно и верноподданнической, и эксплуататорской психологии элементарной, как бы мы сейчас сказали, справедливости, не могло рано или поздно не проявиться, что привело к определенной моральной динамике.

Первый ее процесс – монолитный альтруизм по отношению к верхним расслаивается. Бескрайнее уважение и безмерное почитание, которые когда-то были привилегией сáмой верхушки, стали постепенно "спускаться" вниз, охватывая все больше уровней и задерживаясь на каждом в виде порции сословной чести. Каждый становился ценен и достоин уважения соответственно его месту на лестнице. Второй процесс – альтруизм дополняется эгоизмом, особенно по отношению к непосредственно вышестоящим. Этот эгоизм собственно и ответствен за истребование каждым сословием своей доли уважения. Почитание старших сопровождается эгоистичным требованием покровительства, помощи и защиты. Нормы межсословных отношений все больше напоминают подобие договора, но договора все еще неравноправного, продолжающего патриархальную традицию отношений в большой семье – господин по прежнему отец слугам, генерал – солдатам, мастер – подмастерьям, а царь батюшка – вообще всем. Не отстают святые и духовные отцы, а также королевы-матери и императрицы-матушки. Третий процесс – внедрение норм в процесс эксплуатации. Прямое управление уступало место самостоятельности, а отьем заменялся обменом – его легче учитывать и организовывать. Конечно, никакой торговли между сословиями не было и быть не могло. Но появились деньги и налоги как меры формализации отьема, что рано или поздно должно было привести к более эквивалентному обмену. Соответственно, идеал воинской чести скоро дополнился "деловой" этикой, а точнее – требованиями честности и взаимного учета интересов. Физическое насилие вытеснялось экономическим, а культ эгоизма воплотился в культе денег. Третьему процессу также способствовала весьма прозаическая причина – нельзя бесконечно тратить ресурсы, рано или поздно они кончаются. По мере того, как росло количество нахлебников и некоторые из дворянских родов разорялись, у остальных созревало понимание необходимости учета и ведения хозяйственной деятельности.

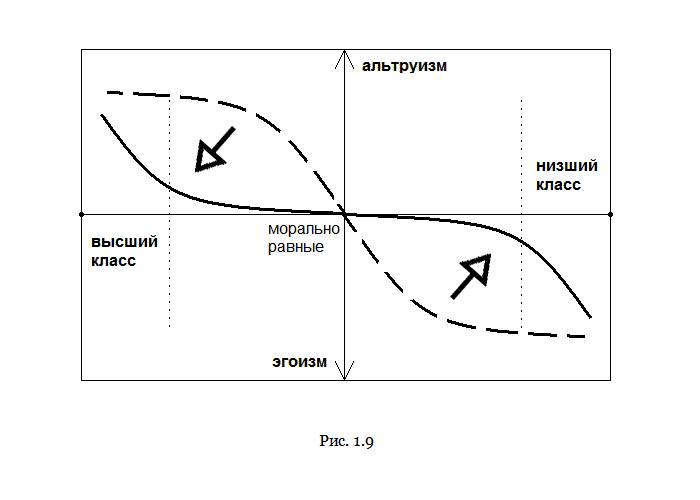

Изобразим схематически, по аналогии с горизонтальным разрезом коллектива, моральные чувства в его вертикальном разрезе (рис. 1.9, прерывистая линия). В отличие от наших предыдущих схем, сейчас субьект не показан, но очевидно находится в центре. Отсюда видно, что он оказывается в несколько двусмысленном положении.

– Власть как родня

Конечно, может показаться, что называть альтруизмом поклонение власти как-то неуместно, но по сути это именно альтруизм – пренебрежение своими интересами и материальные уступки чужим людям. Но разве они добровольны? В значительной степени. История показывает, что общество устойчиво тогда, когда поборы с нижестоящих не превышают предел, допускаемый этикой. Перегиб чреват бунтом и поиском нового баланса. Наоборот, в состоянии равновесия поборы воспринимаются как должное – жертва, если она материально приемлема, становится и морально приемлемой. Конечно в случае власти, граница, отделяющая принуждение от добровольности, не очень определена. Но это лишь следствие того, что альтруизм по отношению к родной власти всегда имел насильственные корни. Его можно назвать "привычным альтруизмом", ибо для человека морально приемлемым становится то, что привычно.