Полная версия

Заметки о Беларуси

Статут ВКЛ 1566 г. позволил искать беглых крестьян на протяжении 10 лет и определил наказания тем, кто их принял. В Статуте 1588 г. формально сохранялось право вольного человека покинуть имение после критического срока (десеть лет за тым паном заседел), но обязательное возмещение ссуды было дополнено требованием о внесении огромного выкупа – в размере 10 коп грошей, что примерно соответствовало общему объему повинностей за 10 лет. Этот выкуп надлежало выплатить независимо от того, получил ли крестьянин льготу при поселении или нет» [112].

В. Носевич отмечает, что положение крестьян на землях разной формы собственности было различным. В государственных и «крупных церковных владениях Великого Княжества статус крестьян оставался сравнительно благоприятным. В Уставе на волоки, разработанной в 1557 г. специально для государственных имений, условия замещения крестьянских наделов регламентировались довольно детально. Крестьянину разрешалось с ведома войта (так в Уставе называлась должность прежнего старца) продать свой дом и хозяйственные постройки, обеспечив себе таким образом преемника. В этом случае ему не возбранялось уйти на другой надел или даже в другое государственное имение. При каждой смене держателя взималась небольшая пошлина – приемное в размере 2 грошей в пользу урядника и 1 гроша за внесение нового имени в реестры. Запрещалось брать какую-либо дополнительную плату за предоставление опустевших наделов, абы тым не множилися пустки. Если крестьянин самовольно оставлял землю, не оповедавшися вряднику пры войте, его надлежало разыскивать, чтобы по возможности вернуть как беглого. Однако, не дожидаясь результатов розыска, на опустевшем наделе полагалось осадить нового подданного. Если прежний держатель возвращался, даже добровольно, он терял право на старый надел и должен был получить взамен одну из пустошей» [112].

В частных вотчинах положение крестьян было намного хуже. В правовых актах права таких крестьян не регулировались или имели формальный характер. Однако «на практике право перехода признавалось лишь за теми крестьянами, которые некогда пришли в имение извне. Они считались людьми прихожими (похожими), или вольными. Исконные жители данного поселения, унаследовавшие свой надел от дедов и прадедов, рассматривались как люди извечные, дедичи, или отчичи. Владельцы склонны были трактовать таких людей как свою неотъемлемую собственность и распространять на них правовые нормы, действовавшие в отношении холопов: пожизненную связь с господином и принудительный возврат в случае бегства. Примечательно, что запрет людям извечным покидать свой надел так и не был сформулирован в явном виде. Видимо, он считался чем-то само собой разумеющимся, причем как в глазах владельцев, так и самих крестьян. Де-факто он сложился уже в XV в., что и позволило в привилее 1447 г. ставить в один ряд людей извечных и невольных. В Статуте 1529 г. лишь регламентировался срок давности для поиска ушедшего отчича – 10 лет» [112].

Большинство историков полагает, что в конце XVI в. в Великом Княжестве Литовском окончательно оформилось крепостное право. Крестьян можно было продавать, обменивать, отдавать в залог. Посол Священной Римской империи Сигизмунд Герберштейн, проезжая через территорию ВКЛ в Московское государство, отмечал: «Народ… угнетен тяжелым рабством. Потому что любой, кто облечен властью, может зайти в жилище крестьянина и… без страха наказания сделать всё, что пожелает… даже жестоко избить крестьянина» [9]

Вместе с тем, В. Носевич с такой точкой зрения не согласен. Он полагает, что о завершении процесса закрепощения основной массы крестьянства Великого Княжества Литовского к середине XVI в. «можно говорить только в формально-юридическом смысле. На практике нормы крепостной зависимости постоянно нарушались» [111]. По его мнению, «Видимо, довольно близка к истине оценка мобильности белорусских крестьян, сделанная российскими властями в 1777 г. при описании территорий, приобретенных в результате первого раздела Речи Посполитой: крестьяне губернии Могилевской до присоединения к Российской империи земли не были настоящие хозяева в их жилищах, по причине вольного перехода из одного места в другое. Хотя то и по польским правам запрещалось, но ненаблюдаемое тогда правосудие к сему как им, так и принимающим их вновь владельцам было поводом, посему не помышляли они ни о домоводстве, ни о земледелии, и так что редко поселянин, живущий в деревне, имел свою землю [111].

Вместе с тем, наряду с определенной свободой передвижения, крепостные крестьяне на территории Беларуси были бесправными. Показательна история, приведенная В. Носевичем. Тит Крупский, поданный фольварка Гребень в Ошмянском повете, в 1680-е гг., после смерти родителей, ушёл в деревню Прудки, где женился и завёл хозяйство. Владелец Гребеня Антоний Ян Стабровский обратился к владельцу Прудков канонику Згерскому с требованием вернуть беглеца. Тот предложил взамен выплатить 250 злотых отступного. Стабровский согласился на эти условия, о чем оговорил специально при продаже Гребеня пану Петру Каролю Сабине 8 ноября 1689 г. Однако примерно через 30 лет сын пана Сабины Юзеф неожиданно предъявил претензии на трех сыновей уже покойного Тита, с тех пор проживавших в Прудках, – Казимира, Николая и Томаша, которые были отданы ему «со всею рухомостью, конями, быдлом рогатым и нерогатым, а также сумму в 345 злотых» [111].

Г.В.Вернадский отмечает, «что несмотря на утрату законных прав на участки земли, которые они обрабатывали, крестьяне, будучи крепостными, продолжали считать землю своей собственной и на протяжении долгого времени вступали по ее поводу в разнообразные сделки, такие, как обмен участками земли, сдача в аренду, закладывание или продажа земли.

Поступая таким образом, крестьяне действовали в духе древнерусских юридических установлении, а также в традициях обычного русского права. С точки зрения новой системы в Великом княжестве Литовском, такие сделки были незаконными. Однако великокняжеские должностные лица допускали подобную практику, когда сделки касались крестьян, относившихся к господарским землям, и, если эти сделки не были в ущерб службам. От имени великого князя его чиновники всегда могли аннулировать любую сделку как незаконную, если она была во вред интересам великого князя.

Во владениях вельможи, как и в угодьях дворянина, существовали схожие тенденции в отношении к крестьянской земле. Однако крестьяне, подчинявшиеся вельможе, находились в более зависимом положении, и можно было ожидать, что дворяне, особенно мелкие землевладельцы, будут контролировать сделки своих крестьян более жестко, чем чиновники великого князя.

Крестьяне часто объединялись для совместной обработки земли. Когда семья разрасталась и состояла уже из нескольких поколений, живущих в одном хозяйстве по типу задруги, она образовывала общину сябров. Таким же образом могли объединиться и соседи, не находящиеся в кровном родстве друг с другом. Чаще всего такие общины складывались в лесной зоне, что было обусловлено экономической необходимостью. Расчистка леса под пахотные земли была не под силу средней семье, требовались усилия большего количества людей.

Семья могла также пригласить работников со стороны, но не качестве полноправных членов хозяйства, а на условиях определенной доли в доходе.

Малые группы могли быть признаны должностными лиц. великого князя отдельной «службой», а большие считались за «службы» и более.

Власти терпимо относились к пережиткам традиционных русских представлений о правах земледельцев на их земли вплоть до аграрной реформы 1550-х гг. и прикрепления крепостных крестьян к постоянным крестьянским хозяйствам, устроенным по польскому образцу» [17].

Валочная помера

Портрет Боны Сфорца кисти Леонардо да Винчи [13]

В середине XVI века с целью более полного учета и рационального распределения земли, унификации повинностей, что в конечном итоге должно было привести к значительному росту доходов шляхты и государства, была проведена аграрная реформа, известная в истории как «валочная помера». «Название это произошло от одного из основных документов аграрной реформы „Уставы на волоки“, датированной 1 апреля 1557 года. Одним из основных мероприятий реформы было измерение земли („помера“) на волоки. Одна волока состояла из 30 моргов, что составляло приблизительно 21,36 га» [36].

Первые попытки хозяйственного реформирования были предприняты в 1530-1540-х гг. в личных уделах королевы-матери Боны Сфорца12. По ее распоряжению были определены точные размеры крестьянских наделов и повинностей. Преобразования, проведенные ею в Клецком и Пинском староствах, дали быстрый экономический эффект и спустя 10 лет Сигизмунд II Август, чтобы увеличить доходы казны, провёл реформу в государственных владениях. Общие правила перераспределения земельных наделов в государственных имениях изложены в 1557 г. в подробной инструкции, получившей название Устава на волоки. По её образцу вскоре началось преобразование структуры повинностей в частных имениях Великого Княжества, которое в основном завершилось в 1590-е – 1600-е гг.

В ходе реформы структура наделов и состав повинностей приобрели тот вид, который в общих чертах сохранялся до конца существования Речи Посполитой, а в пережиточных формах – вплоть до упразднения крепостнической системы во второй половине XIX в. [110].

Суть волочной реформы сводилась к повсеместному переделу крестьянской пашни на стандартные наделы – волоки. Одна волока составляла около 21,36 га. Если земля была плохого качества, размеры волоки могли увеличить почти вдвое. Волока становилась и основной единицей обложения крестьян повинностями. Ранее подати взимались с крестьянского хозяйства, при этом площадь земли и количество членов семьи не учитывались.

На плодородных землях создавались фольварки.

На востоке, где развернулись основные события Ливонской войны, проведение реформы растянулось почти на столетие.

Волочные наделы в зависимости от повинностей крестьян, посаженных на них, делились на «тяглые» и «осадные» (чиншевые).

Тяглые крестьяне обязаны были отбывать барщину два дня в неделю и выходить на дополнительные работы – гвалты, толоки. Кроме того, они обязаны были платить чинш от 6 до 21 гроша в зависимости от качества грунта (добрый, средний, плохой и очень плохой). Осадные крестьяне должны были платить с каждой волоки по 30 грошей «осады», отбывать в год двенадцать толок или платить за них 12 грошей, а за гвалты давать бочку жита или 10 грошей.

При учете крестьянских пашен не делалось никаких исключений, измерялась вся земля, в том числе купленная и заставная, по принципу: «иметь и вся его маетность наша ест…» Крестьянин терял все права в отношении прежнего своего участка и мог только получить в надел вновь измеренную волоку. Крестьянин мог взять столько земли, сколько мог обработать и выполнить с нее установленные повинности. Как показывают источники, далеко не каждая семья была в состоянии взять целый валочный надел. Волока, таким образом, не была обязательным и неизменным земельным наделом, а лишь стандартным, точно измеренным участком земли, с которого определялись повинности [36].

Волочная реформа привела к увеличению доходов правящего класса и к усилению закрепощения и росту эксплуатации феодально-зависимого населения, с другой. Просуществовала валочная система в Беларуси более 200 лет и была отменена только после присоединения белорусских земель к Российской Империи [36].

Положение беларусского крестьянства в XVIII веке

На территории Речи Посполитой угнетение крестьян достигло наибольшего размаха в XVIII веке. «Права крестьян оказались сведены к нулю, а панщина приобрела экстремальные формы. Это было связано с аграрным кризисом в Речи Посполитой, обусловленным ухудшением условий торговли, опустошительными войнами на территории страны во второй половине XVII и первых двух десятилетиях XVIII века, а также снижением спроса на экспортируемое Польшей зерно. Господствующие же слои населения, обладавшие огромным политическим весом и желавшие сохранить свой уровень жизни, перекладывали все связанные с этой ситуацией тяготы на плечи крестьян. Впрочем, в фольварках с более современной системой управления уже с середины XVIII века наблюдается процесс постепенного отказа от панщины и замены ее чиншевой рентой» [82].

«Фактические же изменения в правовом статусе крестьян произошли лишь на рубеже XVIII – XIX столетий. Статьи Конституции 3 мая 1791 года гарантировали им правовую защиту государства и фиксацию повинностей (чтобы их нельзя было увеличить). Изданный три года спустя Поланецкий универсал гарантировал крестьянам личную свободу и другие права, в том числе право покидать землю (с некоторыми условиями) и право отстаивать свои интересы в судах общей юрисдикции, а также не позволял сгонять их с земли, запрещал выселения и ограничивал сферу панщины. Кроме того, на основании универсала была учреждена должность надзирателя – государственного чиновника, занимавшегося вопросами, связанными с крестьянами» [82].

Оба этих законодательных акта почти не применялись на практике из-за раздела Речи Посполитой и ее исчезновения как независимого государства [82].

М.И.Коялович о положении беларусского крестьянства

Белорусский историк, профессор Санкт-Петербургской духовной академии Михаил Осипович Коялович13 (1828—1891) все беды белорусского крестьянства видел в Люблинской унии14 1569 г. и шляхетской (сарматской идеологии) и идеализировал прошлое. Характеризуя положение крестьян на территории современной Беларуси, он писал: «Люблинское соединение вдруг, решительно оторвало от него все сословия. Все волею и неволею понеслись к польским преимуществам, не разбирая их сущности… все стали выше, он очутился ниже, и… рабство, рабство ужасное, какое только может быть в демократических обществах, легло на него с такою же тягостью, с какою оно лежит на неграх южных штатов Америки, где тоже есть аристократия и та же бездна между ею и неграми!» [84].

О шляхетской идеологии он писал: «По теории польского шляхетства, шляхтич, кто бы он ни был, – богатый или бедный сосредоточивал в себе все права, все преимущества, все блага. Всякий нешляхтич не мог стоять подле него со сколько-нибудь заметною долею прав и самобытности, напротив, он должен быть орудием, средством для шляхтича, условием его благоденствия. Поэтому вместе с польскою теорией шляхетства перенесено в литовское княжество и польское рабство народа – польское состояние хлопа. Литовско-русская близость крестьянина к сословиям дворянским, литовско-русское самоуправление разрушалось, падали и повергали его в безусловно бесправное положение» [51, с. CIV]. Кроме того, по его мнению, тяжесть эта увеличивалось еще и тем, что правящее сословие быстро полонизовалось, переходило в католичество, в унию, поэтому к сословному холопству добавлялось «национальное холопство («Литвины-латиняне поставлены – въ положеніе господъ. Русскіе православные – въ положеніе рабовъ») и господство иноверцев [83, с. 161].

Беларусское крестьянство после разделов Речи Посполитой

После разделов Речи Посполитой белорусские земли оказались в составе Российской империи и «крепостное право приобрело более строгие черты. Перемещения целых семей проводились, как правило, только по прямой инициативе владельца имения или с его санкции (обычно через брак)» [111].

Положение помещиков тем самым упрочилось. М. Коялович, писал, что крепостная зависимость при польском правлении была хуже, чем крепостное право в России. Однако если в Речи Посполитой крестьянство грозило помещикам своими восстаниями, то после разделов Польши на защиту шляхты встало сильное централизованное государство: «Россия со своей государственной организацией, полной силы и способной всегда восстановить порядок, избавляла польских панов от этого страха. Они могли спокойно давить хлопа (то есть крестьянина), лишенного всякой возможности и надежды обуздать пана» [85].

Одним примеров издевательства над белорусскими крестьянами в 1840-е гг. стало дело мозырской помещицы, владелицы имения Ремезы Гонораты Стоцкой. Слухи о деспотизме и патологической жестокости этой женщины в свое время облетели всю Минскую губернию, о судебном разбирательстве было доложено Сенату. Гонората Стоцкая жестоко обходилась с дворовыми слугами. В частности, в течение двух лет избивала мальчика, который в 13-летнем возрасте умер после избиения хозяйкой, из-за разбитой тарелки и медленной (по мнению помещицы) подачи воды. Она даже за смех назначала наказание до ста и более ударов розгами и плетьми. При этом, человека раздевали, подвешивали к потолку, ноги привязывали к полу и избивали до тех пор, пока он не терял сознание. Не довольствуясь этим, женщина кусала жертву, душила её, обливала кипятком, жгла железом и т. д.

В начале 1847 г. имение было отдано в дворянскую опеку. Приговоренная к каторге Гонората отравилась и умерла в остроге [165].

1.3.3. Расизм

Расизм – совокупность воззрений, в основе которых лежат положения о физической и умственной неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на интеллект, мораль, культуру и историю.

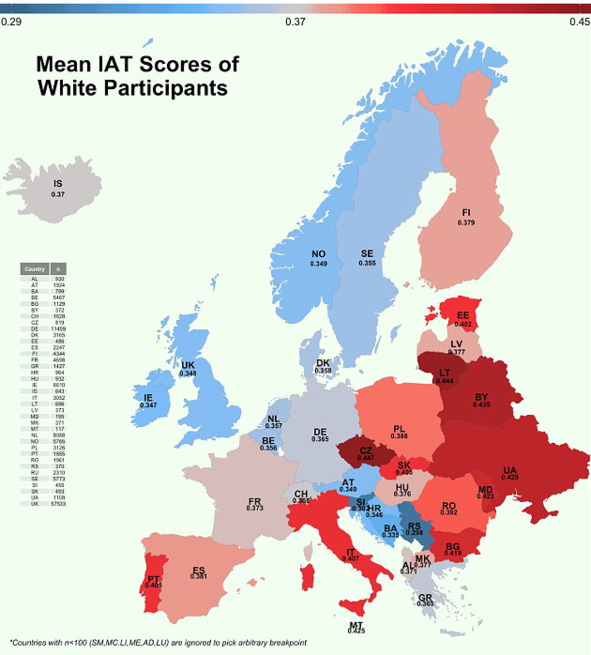

Mean IAT Scores of White Participants [10]

Согласно данным проекта Project Implicit (Гарвардский университет в США) белорусы в 2017 году заняли третье место по уровню расизма в Европе. «Индекс расизма» в Беларуси составляет 0,435. Белорусы уступают по уровню расизма только жителям Чехии (0,447) и Литвы (0,444).

Соседи белорусов относятся к людям с темным цветом кожи более позитивно: Украина (0,429), Польша (0,388), Латвия (0,377). Самыми толерантными в Европе оказались жители Великобритании, Бельгии, Нидерландов и стран Скандинавии.

Специалисты отмечают, что реально расизм в Беларуси может быть ещё выше, поскольку тестирование прошли молодые и образованные люди, имеющие доступ к интернету и знающие английский язык [10].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Мархаши, именуемый также в древних источниках Варахше (другие варианты прочтения – Варахсе, Парахсе, Барахсе), это древнее государство к востоку от Элама на территории Иранского плато, существовавшее в III тыс. до н. э. Оно известно благодаря источникам из Месопотамии, однако его точное местоположение ученые до сих определить не могли. Из надписи, рассказывающей о Лугальаннемунду – одном из шумерских царей города Адаб, известно, что Мархаши располагался к югу от Гутиума – древнего государства верхней Месопотамии. Также в этой записи указано, что царь Лугальаннемунду воевал с царем Мархаши Мигил-Энлилом. Джирофт находится на берегу реки Халид-Руд в южной части иранской провинции Керман. Недалеко от Джирофта в одном из домов местных жителей, расположенном в регионе Конар-Сандал, исследователи обнаружили три таблички и кирпичи с древними надписями. В этой же местности обнаружены руины древней крепости, как ранее считалось, зиккурата. Предполагается, что на постройку данного сооружения пошло более 4 млн глиняных кирпичей. Остатки керамики и черепки, найденные на территории крепости, датируются периодом с IV тыс. до н. э. до начала исламского периода (VIII – X вв. н. э.) [Минеева Ю. Найден древний враг шумеров http://judaea.ru/hist_news/hist_arheology/najjden_drevnijj_vrag_shumerov/].

2

Ногай в 1265 г. совершил набег на Византию и освободил из заключения в крепости Энос бывшего сельджукского султана Изз ад-Дина Кейкавуса II (1234/1235—1279/1280). В земельное владение-«икта» Изз ад-Дину были отданы Солхат и Судак. Крым, как и другие западные области, входившие в состав Золотой Орды, находился под контролем Ногая

3

В работе по всеобщей истории тюрок З. В. Тоган употребляет термин «хазарские огузы». Последние, по его мнению, обитали между Аральским и Каспийским морями и южной частью Уральских гор [1, с.205]

4

Отцом Сельджука был Токак, происходивший из рода Тугшермыша огузского племени Кынык

5

Стату́т Великого княжества Литовского – свод законов Великого княжества Литовского, составлявший правовую основу государства. Первый Статут, состоящий из 13 разделов (283 статьи) был издан в 1529 году. Статут регламентировал вопросы гражданского, уголовного и процессуального права. Второй Статут был издан в 1566 году и отражал социально-экономические и политические изменения. Третий Статут был издан в 1588 году и действовал на территории ВКЛ до полной его отмены в 1840 году.

6

Права вольных (похожих) людей «в юридической практике того времени обычно приводятся в такой формулировке: вольно им, кому хотя, служити. Как правило, поселяясь на новом месте, они получали от владельца имения ссуду или освобождение от повинностей (жалобу, или слободу) на определенный срок (обычно на 5—10 лет). Их уход до погашения ссуды сулил хозяину прямые убытки, и именно это обстоятельство в первую очередь стало объектом правового регулирования. Согласно Статуту 1529 г. похожий человек, проживший в имении льготный срок, обязан оставаться в нем еще на такой же срок с выплатой всех повинностей либо перед уходом погасить долг из расчета 6 грошей за каждую неделю. В случае его побега и принудительного возврата беглец терял право на уход, т. е. превращался в отчича. Землевладелец, давший приют такому беглецу, должен был либо вернуть его, либо возместить прежнему хозяину сумму долга. В этом случае, как и во многих других, срок исковой давности составлял 10 лет» [112].

7

На основной территории Княжества действовал запрет на переходы между владениями разных категорий: из государственных имений в частные и наоборот. Он вводился привилеем великого князя Казимира от 2 мая 1447 г. и касался людей данных, извечных, селянистых, невольных (в латинском варианте привилея – homines tributarios, originarios, cmetones, mancipiorum obnoxios). В Дорогичинской земле, входившей в состав Великого Княжества Литовского, но имевшей традиционно тесные связи с Польшей, условия крестьянского перехода ограничены в 1451 г. При уходе крестьяне обязаны были привести в порядок все хозяйственные постройки или уплатить за их ремонт, а также либо выплатить копу грошей останего или подыскать себе замену [112]

8

Значительное число крестьян обязано было исполнять барщину во владениях вельможи. Их называли тяглыми людьми (от слова «тягло», т.е. бремя). В разгар земледельческого сезона все остальные крестьяне обязаны были определенное время работать вместе с тяглыми: косить траву, заготавливать сено, убирать зерновые и пахать землю. Такая помощь называлась толока. Обычной нормой пахотной толоки было шесть дней в году (три дня весенней и три дня осенней пахоты). Для уборки зерновых обязательными были еще шесть рабочих дней (три дня на уборку ржи или пшеницы и три дня на уборку овса или ячменя). Во время заготовки сена помощники должны были работать до завершения уборки сена. Вдобавок, все крестьяне должны были принимать участие в работах, необходимость в которых возникала из-за непредвиденных обстоятельств, например, восстанавливать разрушенную наводнением мельничную плотину. От крестьян также требовалась помощь в охоте и рыбной ловле (они должны были участвовать в облавах, закидывать и тащить сети и т.д.) [17].

9

Для лучшей организации работы крестьян и контроля за уплатой ими налогов, они были распределены по группам. Каждая группа называлась «службой». В XV и первой половине XVI века размеры службы не были конкретно определены ни по количеству людей, ни по земельным площадям, и варьировались в разных землях и даже внутри одной и той же земли. Были службы, каждая из которых включала в себя от двух до десяти крестьянских хозяйств и от двух до десяти земельных волок. Одна литовская волока равнялась примерно 21 гектару. Служба, в среднем, составляла приблизительно три крестьянских хозяйства [17].

10

Крестьянин должен был либо работать на своего господина, либо платить ему за аренду (продукцией или деньгами), либо и то и другое. Было два основных налога, которые крестьяне отдавали, продукцией: дякло и mezlevа. Дякло выплачивалось зерном (рожью, пшеницей или овсом), сеном, пенькой, льном и дровами. Налог mezleca был животноводческим – крестьяне отдавали телок, свиней, овец, цыплят и яйца [17].