Полная версия

Заметки о Беларуси

По мнению Е.Ю.Гончарова, двуглавый орёл проник в Золотую Орду с территории Малой Азии в «в эпоху Ильханов и наследовавшим им турецких бейликов» [37, с.12]. Он пишет, что «основным доводом о примате ильханского двуглавого орла служит его историко-культурная предыстория, бытование эмблемы в Северной Месопотамии в частности, и в Малой Азии в общем. Её многочисленное присутствие на денежных знаках и художественных памятниках предмонгольского периода истории тех мест, с которых она естественным образом проникла в набор символов иранских Чингизидов. На территории Восточно-европейских степей в домонгольскую эпоху нет ни одного изображения ДО, ни других признаков, по которым мы могли бы судить об использовании там такого символа» [37, с.13].

Византийский « (эпохи Палеологов) двуглавый орёл является «братом» золотоордынского, имеющим такое же происхождение» [37, с.13].

Вместе с тем, А.Г.Мухамадиев отмечает, что по характеру трактовки изображения двуглавых птиц на монетах хана Узбека, «близки к подобным мотивам византийского герба, основу которого составляет фигура двуглавого орла с раскрытыми крыльями. Не исключена возможность использования византийского двуглавого орла в оформлении татарских пулов, если учесть широкие связи Кипчака с Византией и женитьбу Узбека на дочери византийского императора. Однако объемные изображения двуглавого орла византийского характера имеются лишь на незначительной части медных монет. Основную массу монет составляют пулы с условными стилизованными изображениями двуглавого орла, т.е. с изображением того мотива, который был близок и понятен населению Поволжья в силу его широкого распространения ещё в домонгольский период.

Мотивы стилизованных птиц с раскрытыми крыльями характерны для искусства хазар. Изображения с двойными птичьими головами или в виде схематизированной птицы с раскинутыми крыльями типичны для печенежско-огузских древностей Нижнего Поволжья X – XI вв.

О преемственности свидетельствуют изображения птиц с раскрытыми крыльями, устойчиво сохранявшиеся в искусстве народов Поволжья. Аналогичные мотивы встречаются на серебряных булгарских монетах XIII в. и в орнаментации каменных надгробий» [106, с. 80].

Примечательно в связи с упоминанием хазар, то, что З. В. Тоган (A.Z.V. Тоgan) и Д.М.Данлоп (D.M. Dunlоp) выводят сельджуков из так называемых «хазарских» тюрок3. «Династия, стоявшая во главе этого объединения, вышла из среды огузских племен. Первые Сельджукиды находились на службе у огузского ябгу, который был „заместителем“ хазарского кагана. В конце X в. племена огузо-сельджукского объединения ушли на Сырдарью и основали свое независимое владение» [1, с.205]. Также есть мнение, что сельджуки родом из «киргизских» степей, «основатель династии Сельджукидов находился вначале на службе у „киргизского“ правителя по имени Бейгу. Потом Сельджук не поладил с Бейгу и ушел со своим родом в Мавераннахр» [1, с.205].

Сыновей основателей династии Сельджукидов Сельджука ибн Дукак (Токак)4, звали Микаил (Mika’il), Юнус (Junus), Муса (Musa) и Исраил (Isra’il) [181, p.260]. По мнению ряда авторов, имена Исраил, Муса и Микаил, являются свидетельством тесной связи Сельджука с хазарами [181].

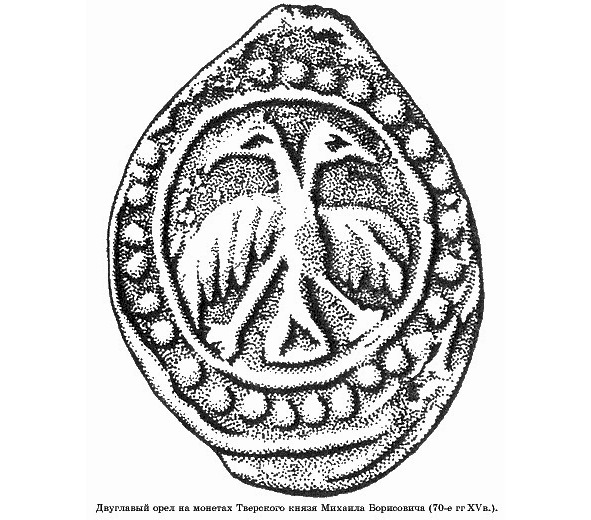

Исследователи отмечают, что впервые на Руси двуглавый орёл появился во второй половине XV века, на монете Великого князя Тверского Михаила Борисовича (1453—1505), великий князь Тверской (1461—1485).

Монета Тверского князя Михаила Борисовича (1461—1485) [135]

Великий князь Тверской Михаил Борисович был шурином великого князя московского Ивана III по его первой жене, и они 10 лет состояли в близком родстве (1457—1467) и его княжество в 1485 г. Иваном III было присоединено к Москве. И уже в 1497 г двуглавый орел перешел на государственную печать великого князя московского Ивана III.

Печать великого князя московского Ивана III-16 век [135]

Таким образом, можно полагать, что двуглавый орёл попал на Русь из Золотой Орды. В свою очередь, в улусе Джучи он появился из Малой Азии, из Артукидского бейлика, унаследовавшего двуглавого орла от турок-сельджуков, а сельджуки позаимствовали двуглавую птицу у хазар. У кочевников двуглавый орёл, по-видимому, является наследием древней цивилизации Джирофта.

1.3. Рабство, крепостное право и расизм в Беларуси

1.3.1. Рабство

Институт рабства был известен Руси в «киевский период истории: литовско-русское право его хорошо знает под именем „паробков“, холопов. Его хозяйственное значение было двояко: часть челяди употреблялась в качестве дворовых слуг, получая содержание от собственника; другая часть жила за двором, на небольших земельных участках, „приробках“, и имела свою собственную движимость – бонду. Юридически между этими двумя разрядами нет никакой разницы: вся невольная челядь лишена какой бы то ни было гражданской правоспособности» [124, с.148].

«Согласно первым двум литовским статутам5, человек превращался в раба, если родился в семье рабов, был захвачен в плен или сочетался с рабом браком (Первый Статут, Раздел XI, стал 13; Второй Статут, Раздел XII, статья 13). Первый Статут устанавливал также, что казнь преступника могла быть заменена рабством у того, перед кем этот человек был виновен. Его дети тогда тоже становились рабами (раздел XI, статья 13). Юридически раб не считался человеком, а был имуществом своего хозяина. Единственным долгом хозяина по отношению к его рабам закон признавал обязанность кормить их во время голода. Если вельможа изгонял в голодные времена рабов из своих угодий, и они самостоятельно выживали где-то в другом месте, они становились свободными (Первый Статут, Раздел XI, статья 12; Третий Статут, Раздел XII, статья 12)» [17].

Первый Литовский Статут разрешал татарским дворянам держать рабов-христиан, которые ранее были дарованы им или их предкам великим князем или его предшественниками (Первый Статут, Раздел XI, статья 6). Эта привилегия была аннулирована Вторым Статутом (Раздел XII, статья 5) [17]. Однако татары несмотря на запрет, продолжали иметь невольников [53].

Согласно Третьему Статуту (1588 г.) в рабство можно было обратить только военнопленных. Однако дети пленников рабами не считались и должны были быть расселены на земле в качестве крепостных, как и все остальные рабы «по наследству» (Раздел XII, статья 21). Рабы, расселенные на земле и привязанные к ней, получили статус отчичей – то есть, наследственных крепостных [17; 124, с.148]. Количество невольников в Великом княжестве Литовском, видимо, было незначительным [124, с.148].

В статье [25] приведены цены на рабов в разные периоды истории человечества. В византийских хрониках V – VII вв. есть сведения о выплате славянам денег за выкуп уведенных в рабство подданных Восточной Римской империи. Так император Анастасий Дикор (430—518), после одного из набегов, разоривших северную Грецию, заплатил славянским вождям «тысячу фунтов золота на выкуп пленных» (то есть 327 кг золота). 906 годом датируется первое дошедшее до нас сообщение об индивидуальной стоимости славянского раба. В утверждённом 13-летним правителем Восточно-Франкского королевства Людовиком, так называемом Раффельштеттенском таможенном уставе, который регулировал сбор торговых пошлин на реке Дунай, есть статья, которая гласит: «Славяне же, отправляющиеся для торговли от ругов или богемов, если расположатся для торговли где-либо на берегу Дуная и пожелают продать рабов или лошадей, то за каждую рабыню платят по одному тремиссу, столько же за жеребца, за раба – одну сайгу, столько же за кобылу».

Большинство историков идентифицируют «ругов» как руссов, а «богемов», как чехов. «Тремисс» – мелкая золотая монета поздней Римской империи, около 1,5 г золота. «Сайга» – это германское наименование римской золотой монеты времен императора Константина Великого, примерно 4,5 г золота. Пошлины на такую торговлю обычно составляли одну десятую от стоимости товара, поэтому цена рабов из славянских земель составляла: мужчины примерно 45 г золота, женщины – 15 г [25].

В 911 г. правитель руссов-норманнов, князь ладожско-новгородский и киевский Олег во главе своей дружины совершил поход на Византию, по результатам которого был заключен мирный договор [77]. Текст договора 911 г., начинается словами: «Мы от роду Русского, Карл, Ингелот, Фарлов, Веремид, Рулав, Гуды, Руальд, Карн, Флелав, Рюар, Актутруян, Лидулфост, Стемид, посланные Олегом, Великим Князем Русским и всеми сущими под рукою его Светлыми Боярами к вам, Льву, Александру и Константину» (брату и сыну первого) «Великим Царям Греческим, на удержание и на извещение от многих лет бывшие любви между Христианами и Русью, по воле наших Князей и всех сущих под рукою Олега, следующими главами уже не словесно, как прежде, но письменно утвердили сию любовь и клялися в том по закону Русскому своим оружием…» [75, с.103] и содержит ряд интересных положений. В частности, договор устанавливает «для руссов и греков невозможность быть «купленными невольниками» [75, с.103], т.е. руссы и греки признают себя работорговцами. Договором устанавливается выгодная для руссов цена на выкуп рабов – 20 золотых монет [75, с.103]. «Здесь речь, видимо, идет о солидах, основной золотой монете Византии, и, таким образом, цена человека составляет около 90 г золота – в два раза выше принятой тогда «среднерыночной» цены раба» [25].

После менее удачного похода руссов и печенегов во главе с киевским князем Игорем на Византию в 944 г., новый договор устанавливал рыночную «челядиную цену» на рабов. «Юноша или девица добра» стоили 10 золотых монет (45 г золота) или «две паволоки» – два куска шелка определенной длины. «Середович», то есть «товар средней ценовой категории», стоил восемь золотых монет, а старик или ребенок оценивались в пять монет золотом [25; 75, с.105].].

Стоимость холопов в столице Киевской Руси и в удельных княжествах различалась. В Киеве, согласно «Русской правде», сборнику законов XI века, стоимость холопа составляла пять-шесть гривен. По мнению историков, здесь идет речь о так называемых гривнах кун, которые были в четыре раза дешевле серебряных гривен. Соответственно стоимость раба составляла около 200 г серебра или 750 выделанных беличьих шкурок.

Согласно торгового договора, заключенного в 1223 г., смоленским князем Мстиславом Давидовичом, с немецкими купцами из Риги и Готланда, холоп стоил одну гривну серебром (примерно четыре гривны кун из «Русской правды»). Серебряная гривна весила тогда 160—200 г серебра и примерно равнялась по стоимости 15 г золота. Соответственно, холоп в Смоленске был в три раза дешевле, чем в богатом и крупном мегаполисе того времени Константинополе.

Стоимость рабов зависела также от рыночной конъюнктуры. Цена на рабов резко падала после удачных военных походов, когда в рабстве оказывалась масса пленников. Так в 944—945 гг. руссы во время набегов на побережье Каспийского моря, продавали рабов по 20 арабских дихремов (примерно 60—70 г серебра за человека). После разгрома новгородцами в 1169 г. Суздальского княжества, «купляху суждальц по 2 ногаты». Это десятая часть гривны, примерно 20 г серебра. В те времена, коза или овца стоили шесть ногат, свинья – 10 ногат, кобыла – 60 ногат. Столь низкая цена на рабов связана также с тем, что в 1169 г. владимиро-суздальское войско впервые в истории города взяло штурмом Киев, захватив там множество пленников и перепродав их в рабство [25].

Одним из центров работорговли была территория современной Беларуси и Смоленской области и, в частности, город Друцк, ставший при князе Глебе Минском (1050-е годы – 1119), сыне Всеслава Чародея, крупнейшим центром работорговли не только Полоцкого княжества, но и всей Киевской Руси.

Став минским князем в 1101 году Глеб совершал многочисленные набеги на соседние качества, захватывал пленных и продавал их в рабство, а когда пленных было мало, продавал в рабство своих подданных. Он подчинил себе города Логойск, Заславль, Борисов и Друцк, превратив последний в центр работорговли [83, с.63; 162].

Цена «раба или рабыни в Друцке, Менске, Орше, Полоцке была 1—2 серебрянных дирхема, в Киеве увеличивалась вдвое, а на крымских рынках вырастала еще в 10 раз. Дети и пожилые люди шли вдвое дешевле или в качестве довеска при покупке качественного живого товара» [56].

Работорговля в Полоцкой земле практически прекратилась к началу XIII века. Обусловлено это тем, продажа «в рабство своих подданных не была настолько выгодна, чтобы принести значимый доход, к тому же это вело по повальному бегству населения из княжеств. А воевать с соседними государствами, нужны были значительные воинские ресурсы» [56].

Всплеск работорговли в Друцке произошёл в 1223 г. Уцелевший после битвы с монголами на реке Калка смоленский князь Всеволод Мстиславович, возвращаясь домой, в Смоленск, зная, что черниговская и туровская дружины полегли в бою, напал на оставшиеся беззащитными городки этих княжеств и захватил в плен почти пять тысяч юношей и девушек. Большинство из них он продал в Друцке купцам из Риги и Готланда, и по сотне рабов, для того, чтобы заслужить милость бога, подарил митрополитам Полоцка и Смоленска [56].

После того, как в XIV веке друцкие земли оказались в составе Великого княжества Литовского, друцкие князья наладили торговлю девушками. Власти ВКЛ закрывали на это глаза и лишь в 1409 г. Великий князь Литовский Витовт потребовал от Друцка выставить на битву с тевтонским орденом, тяжеловооруженный отряд – Друцкую хоругвь, снаряжение и амуниция которого стоило несколько тысяч золотых монет.

Свой бизнес друцкие князья вели до 1508 года, периодически поставляя девушек на невольничий рынок в Кафу. В 1507 г. Богдан Друцкий продал на невольничьи рынки несколько девушек бедных, но шляхетского происхождения. «Против князя было подано дело в суд панов рады. Друцкие, не ожидая… пощады, примкнули к восстанию князей Глинских, а после подавления его, сбежали в Москву» [56]. После этого, город, «имевший каменный замок, почти семь миль в окружности и более 200 храмов начал быстро приходить в запустение и уже к началу XVII века перестал быть крупным пограничным центром. Многочисленные пожары и военные действия превратили некогда цветущий город в заброшенные руины с несколькими сотнями жителей» [56].

Есть оценки, что в результате монгольского нашествия в рабство было обращено до 10% населения Восточной Европы. Налаженная в XIII в. система работорговли через порты Крыма и черноморские проливы в северную Африку и Италию, где начался расцвет богатой городской культуры, а прошедшая в 1348 г. эпидемия чумы выкосила население и породила резкий рост спроса на рабочие руки, просуществовала вплоть до XVIII века [25].

Славянские рабы составляли треть всех рабов в Италии эпохи Раннего Ренессанса. В Венеции в 1361 г. средняя цена за раба из Восточной Европы составляла 139 лир за человека, то есть примерно 70 г золота высокой пробы.

На итальянском рынке цены на женщин были выше, чем на мужчин. При этом, девушки в возрасте 16—30 лет, составляли большинство рабов. В 1429 г. 17-летняя славянка из Восточной Европы была куплена в Венеции за 2093 лиры. Это «максимальная цена из всех известных историкам сделок, немного больше килограмма золота высокой пробы. Впрочем, красивые девственницы для утех всегда были особым, штучным товаром, цена которого на порядки превышала обычную цену раба» [25].

Согласно документам 1440 г., минимальная цена за славянок на невольничьем рынке Венеции не опускалась ниже 1122 лир. Черкешенки продавались по цене от 842 лир до 1459 лир за человека [25].

1.3.2. Крепостное право

Причины низкого статуса крестьянства

Крепостное право – форма зависимости крестьян: прикрепление их к земле и подчинение административной и судебной власти феодала [86].

Крестьянство имело самый низкий, если не считать холопов, статус и до появления крепостного права.

Беларусский историк В. Носевич полагает, что самый низкий из всех сословий, пользующихся юридическими правами, статус крестьян, был обусловлен утвердившейся к концу XIV в. феодальной системой военной службы, не предполагавшей всеобщего ополчения. «По мере распространения огнестрельного оружия ко второй половине XVI в. возросла роль артиллерии и вооруженной мушкетами пехоты», которые не нуждались в крестьянах, так как комплектовались преимущественно профессиональными наемниками, в том числе из западноевропейских стран. А на «крестьян возлагалось материальное обеспечение своего военнообязанного господина и выплата государственного налога для найма войска – серебщизны» [112].

О низком статусе крестьян свидетельствуют штрафы за убийство, закреплённые во всех трёх Статутах Великого Княжества Литовского. Так, в «Статуте 1529 г. головщина за убийство шляхтича составляла 100 коп грошей, за тяглого крестьянина – 10 коп, столько же – за тиуна из холопов, за простого холопа – 5 коп. В Статуте 1566 г. цена жизни холопов и тяглых повысилась вдвое (для невольного тиуна и тяглого крестьянина – 20 коп, для простого холопа – 10 коп), но одновременно добавлена головщина за убийство панцирного слуги, по своей общественной роли близкого к свободному человеку Киевской Руси. Она составила 50 коп, и на этом фоне пониженный правовой статус тяглого крестьянина еще более нагляден» [112].

Наряду с экономическими факторами, значительную роль в становлении крепостничества сыграло разное этническое происхождение правящего класса и крестьянства. В частности, В. Носевич пишет «Для восточных областей Германии и Прибалтики многообещающим представлялся фактор иноземного господства и связанной с ним правовой дискриминации местных жителей. Действительно, класс землевладельцев там формировался преимущественно из пришлого немецкого рыцарства, а зависимые от них крестьяне были потомками побежденных племен: полабских славян, прусов, куршей, ливов и т. д. Такое объяснение можно с некоторыми (хотя и небесспорными) основаниями распространить на славянскую (русскую) часть Великого Княжества Литовского, где большая часть знати происходила из этнической Литвы и впоследствии полонизировалась, а также на Чехию, где после подавления антигабсбургского восстания в 1618 г. местную знать заменили верные императору выходцы из разных частей Европы. Но это никак не относится к Польше или России, где владельцы имений и их подданные всегда принадлежали к одному этносу» [112].

Позволю себе не согласиться с мнением В. Носевича относительно Польши и России, поскольку в Польше государственность возникла в результате подчинения местного населения сарматами [180], аварами [33; 87; 88; 128] и другими кочевниками, а также полабскими славянами, переселившимися в Польшу в конце VIII или начале IX в. [173] и мигрантами из Скандинавии [91; 186].

В России, по оценкам разных авторов 40—70% дворян, были потомками выходцев из Золотой Орды. Так, в XVI веке среди русских дворян по численности преобладали татары [136]. К XVII веку, согласно подсчетам Н. П. Загоскина, из 915 русских аристократических родов, 229 были «западноевропейского» (включая германское – 186) происхождения; 223 – польско-литовского; 120 – «татарского» и 36 – другого восточного, 168 семей принадлежали к дому Рюрика; 42 были неуточненного «русского» происхождения и 97 фамилий – неопределенного [57, c.177—178]. «Большинство русских аристократических фамилий западноевропейского и польского происхождения осели в Руси только в семнадцатом веке, а некоторые из них даже позже» [18].

Большая численность русских дворян ордынского происхождения, по-видимому, обусловлена тем, что Русь находилась под монголо-татарским управлением 300 лет, поскольку «На Руси потомки Чингиз-хана сумели лучше адаптироваться к местным условиям и создать более эффективную систему управления завоеванными территориями, чем в Китае – в Юаньской империи или в Персии и Азербайджане – Улусе ильханов Хулагуидов, где они были у власти гораздо меньше времени – примерно 100 лет» [72, с.60].

Кроме того, в более ранний период средневековья, славянские племена долгое время находились под властью гуннов, аваров, хазар.

Закрепощение крестьянства

В Англии прикрепление крестьян к земле началось в VII – VIII вв. Освобождение крестьян от личной крепостной зависимости произошло в XIV в. после восстания Уота Тайлера. Однако политика «огораживания» Тюдоров в XV – XVI вв. (проводилась вплоть до начала XX в.), привела к тому, что значительная часть крестьян стала батраками.

В Польше в 1347 г. был издан Вислицький устав, оформивший крепостничество. Повторно крепостное право введено в 1503 г., когда крестьянам запретили переходить от одного господина к другому. Отменено Наполеоном в 1807 г.

В Германии крепостное право закрепилось после Тридцатилетней войны 1618—1648 гг. Его отмена началась после революции 1848 г. в Пруссии, Баварии и др. германских землях. В Мекленбурге крепостное право сохранялось почти до конца XIX в.

Во Франции крепостничество появилось в IX – X вв. В 1789 г., после падения Бастилии, был принят декрет «Об уничтожении феодальных прав и привилегий», отменивший крепостное право.

Началом складывания крепостничества в России можно считать 1497 г., когда согласно Судебнику княжескому, вводился Юрьев день – 26 ноября. Окончательно оформлено в 1649 г. Соборным уложением. Отменено крепостное право в 1861 г.

В Великом княжестве Литовском первоначально «Крестьянин был вольным, „похожим“ человеком и мог уйти, когда хотел6» [124, с.149].

Значительная часть крестьянства был закрепощена великим князем Казимиром 2.05.1447 г.7 «Потерявшие право выхода крестьяне стали называться отчичами как подолгу жившие на одном участке, непохожими, „извечными“, и, согласно привилею 1447 года, таких людей нельзя было принимать на господарские земли. Так возникло прикрепление крестьян к тяглу8, к службе9, а шляхетские привилеи придали возникшему крепостному праву характер личной зависимости, освободив частновладельческое крестьянство от платежа дякла10 и других государственных повинностей, а также от господарского суда, с передачей под присуд своего пана» [124, с.150].

«К похожим относились люди самого разного рода: свободные, тем или иным путем лишившиеся земли, которой они прежде владели или которую арендовали; безземельные сельскохозяйственные работники; бывшие рабы, которым их владельцы даровали свободу. Переселенцы из Восточной Руси, Молдавии или Польши также входили в эту группу» [17].

По мнению В. Носевича, в ВКЛ «крепостная зависимость в XV – первой половине XVI в., видимо, развивалась независимо от барщины, хотя и параллельно с ней. На территории Великого Княжества крестьяне формально оставались субъектами правовых отношений, могли подавать иски друг на друга, а в государственных волостях – и на своих наместников (и даже выигрывать их). Правоспособность крестьян оговаривалось первым общегосударственным судебником, созданным в 1468 г., в правление великого князя Казимира. В большинстве его статей нормы права излагаются независимо от того, кто (крестьянин или пан) мог быть их объектом: а хто украдеть…, а тако ж кому до каго будеть дело какое… и т. п., а три статьи специально определяют порядок рассмотрения дел, в которых истцами и ответчиками выступали бы подданные государства (великого князя), князей, панов и бояр: а коли бы наш человек у вину дал князскому, или паньскому, или боярьскому человеку, … а которому человеку князьскому, или панскому, или боярьскому до князскых и до панских и до боярских людей дело… Разбираться такие дела должны были или наместником, или владельцем имения – в соответствии с судебным иммунитетом княжеских и панских вотчин, которым они пользовались с 1447 г. Существовал также копный суд, или копа, в котором участвовали представители крестьянских общин – старцы. Это было отголоском древнего права участвовать в судебном собрании, которое наряду с правом участвовать в ополчении рассматривалось как неотъемлемый признак свободного состояния» [112].

Литовский Статут 152911 года «указывает на личный характер прикрепления отчинных людей. Статут допускает возможность покупки крестьян без земли (раздел I, 8, 15; VIII, 21), передачи их по наследству (V, 14). Так постепенно крестьянин становился подданным своего пана. Последующее законодательство не отменило класса вольных людей, но в течение XVI века он почти исчез фактически, и крестьянство превратилось в тяглецов, имущество которых составляло собственность помещика» [124, с.150].

По подсчётам исследователей, в XVI веке вольных крестьян было примерно 27% от общей численности крестьянства. При этом, согласно ревизии 1552 года в Полоцком воеводстве вольных дворов было 39%, а в остальных имениях центра и запада Беларуси – всего 5,7%, т.е. до 95% крестьян этих регионов были отчичами [112].