Полная версия

Il Vero E Il Verosimile

Guido Pagliarino

Il Vero e Il Verosimile

Racconti del Secondo â900

Copyright © 2017 Guido Pagliarino

All rights reserved

Libro ed E-book distribuiti da Tektime

Guido Pagliarino

Il Vero e Il Verosimile

Racconti del Secondo â900

© 2017 Guido Pagliarino

Tutti i diritti appartengono allâautore in tutto il mondo.

La distribuzione di questo libro fisico / e-book è affidata a Tektime

Vicende, personaggi, nomi sono immaginari, nessuno dei racconti della silloge ha spunti biografici ed eventuali riferimenti alla realtà passata o presente e in particolare a persone vive o vissute e a enti, istituti, ditte, società e loro prodotti esistenti o esistiti sono del tutto involontari e casuali.

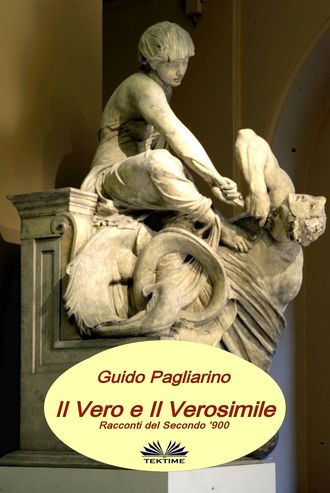

Immagine di copertina: âVerità e menzognaâ di Alfred Stevens, 1857, Brtitish Museum, Londra: Verità , seduta su una panchina, il piede sul petto di Menzogna, reclinata sotto e che indossa una maschera, le strappa la doppia lingua.

Cover image: âTruth and Falsehoodâ by Alfred Stevens, 1857, Brtitish Museum, London: Truth seated on a bench, her foot on the chest of Falsehood, reclining below, wearing a mask, tearing out his double tongue

Indice

Brevissima Introduzione d ellâautor e

Guido Pagliarino, Il Vero e il Verosimile, Racconti del Secondo â900 :

Polvere per costruire montagne:

Prologo

Antefatti

Epilogo

Il Vero e il Verosimile

La perdita

La Verità , il suo nemico e padre Paul

La Ragione dei Segni

Cane fantasma

Il bene di M é deia

BREVISSIMA INTRODUZIONE DELLâAUTORE

Sono sette racconti, tutti ambientati nel corso degli ultimi decenni dello scorso millennio: In âPolvere per costruire montagneâ seguiamo un giovane apprendista industriale erede, o presunto tale, dâuno stabilimento per la produzione di giocattoli e prodotti per modellismo, nellâItalia del boom economico dei primi anni â60, che si scontra con pregiudizi e cattiverie, con false apparenze e la megalomania altrui. Ne âIl Vero e il Verosimileâ incontriamo le vicissitudini familiari drammatiche e insieme grottesche dâun uomo che, secondo alcuni, è un farabutto, per altri è invece, addirittura, un santo. In âLa perditaâ osserviamo le fasi tragicomiche della disavventura dâun modesto pensionato alle prese con unâirrefrenabile perdita idrica nel locale che, angosciosamente, vorrebbe affittare per arrotondare la sua magra pensione. âLa Verità , il suo nemico e padre Paulâ considera che non in tutti i conventi si può vivere sempre e soltanto in pace e preghiera, soprattutto se entrano in gioco, a un certo punto, rapporti di lavoro e sindacali. âLa Ragione dei Segniâ vuol dimostrare la grande importanza di certe piccole coincidenze, di quelle apparenti casualità che possono modificare radicalmente una vita; e non diversamente è per il successivo racconto âCane fantasmaâ; infine, nel breve "Il bene di Médeiaâ ci veniamo a trovare fra realtà e sogno a occhi aperti, altalenantesi forse per alienazione mentale forse, chissà , in vista dâuno scopo che supera i confini del mondo materiale.

Guido Pagliarino

IL VERO E IL VEROSIMILE

Racconti del Secondo â900

POLVERE PER COSTRUIRE MONTAGNE

PROLOGO

Il cavaliere venne veleggiando nell'aria coi piedi uniti a quattro metri da terra, volando impettito per tutta la grandissima piazza antistante l'alloggio al primo piano dei coniugi Seta, con le braccia appena alzate avanti al corpo a guidarne, col solo movimento delle mani, la direzione.

Era una notte chiarissima, tanto che la luna piena pareva come il sole quando l'astro è coperto da nubi leggere e il cielo è grigio perla; ed era la luna perché i fanali erano accesi e c'erano stelle.

Nessuno sulla piazza, pochissime auto parcheggiate, niente traffico.

Silenzio.

Bruno Seta era alla finestra del salotto, aperta.

Nel vedere il prozio, che già di lontano aveva riconosciuto, s'allarmò; l'avevano infatti sepolto poche ore prima. Solo ansia però, non terrore. Rientrò di alcuni passi, poi si fermò. Ebbe l'impulso di tornare a chiudere la finestra; ma mentre stava per muoversi, l'altro giunse innanzi al vano. Voleva entrare? No, s'arrestò senza superarla, con gli occhi grigi fissi a lui, sofferenti. Aveva lo stesso vestito in cui era stato inumato.

Bruno, con sforzo, s'avvicinò: aveva capito che il cavaliere voleva parlargli. Così, viso a viso, distanti una quarantina di centimetri, l'altro sospeso nel vuoto, lui con le gambe un poco deboli e i piedi come inchiodati al pavimento, si guardarono per secondi; poi l'ectoplasma disse:

"Siamo polvere che s'illude di costruire, da sola, montagne.

Ora so che Dio solo ci eleva a montagne, se ci affidiamo a Lui.

Scusami."

"Niente, niente, figúrati", rispose di getto il nipote, comicamente, come se l'altro gli avesse chiesto scusa di qualche veniale, involontaria mancanza; ma a voce alta per l'inquietudine.

Lo zio allora, senza più nulla dire, ruotò su di sé fino a dargli le spalle e se ne volò via, lungo la stessa linea già percorsa al suo venire, mentre Bruno lo fissava allontanarsi, convinto che, in un punto lontano, il fantasma si sarebbe dissolto nell'à ere; ma prima che ciò fosse avvenuto, si destò.

Accanto, pure Valeria non dormiva, e vedendo il consorte sveglio: "Ho fatto uno strano sogno", gli sussurrò, e glielo descrisse: era sogno identico al suo, solo che alla finestra c'era lei e lo spirito le aveva chiesto di domandare, per lui, perdono a Bruno. Per timore di dimenticare, subito gli aveva riferito l'ambasciata.

"Telepatia?" chiese a sé stesso il marito, ma a voce alta.

"Un Segno del Cielo", decretò la moglie: "Il defunto chiede preghiere e il tuo perdono."

Come avrebbe voluto che la ragione fosse stata di Valeria! Un Segno d'Eternità davvero, non l'emergere d'un senso di colpa per la mai sopita avversione a quell'uomo, inutilmente respinta con la ragione e ancor forte abbastanza da influenzare nel sonno persino la mente di lei. Ma come avrebbe potuto credere a un Segno, persa la Fede fin da ragazzo, per atee letture, per maestri miscredenti?! Eppure, sentiva il bisogno di Dio e da alcuni anni aveva ripreso a cercarlo; ma invano.

"Ah, se solo mi giungesse qualcosa ancora! Anche solo un minimo indizio, ma che fosse certo", si scoprì a desiderare nel dormiveglia, riprendendo sonno: "Se mi venisse un vero Segno, invece d'un semplice sognoâ¦"

ANTEFATTI

L'astio per il prozio era nato in Bruno più di ventâanni prima.

Era il 1963. Studente, aveva iniziato il secondo anno di Economia e Commercio, come sâintitolava allora la laurea economica torinese, in previsione dâunirsi al papà nella professione.

Un pomeriggio sul tardi, inaspettatamente, suo padre, agente di borsa, era stato contattato per telefono dal cavaliere, che gli aveva chiesto di fissargli un appuntamento in studio "per importanti comunicazioni circa lo splendido futuro che voglio preparare a mio nipote, cioè a tuo figlio".

Il papà era rimasto divertito e insieme sconcertato da quella telefonata, per l'artificiosa burocratica espressione usata dal parente e perché gli pareva ridicola l'idea che "da quell'artigiano", e non dallo studio professionale, potesse venire "uno splendido futuro" al suo ragazzo.

Alla morte della moglie, quando il bimbo aveva solo tre anni, il dottor Seta aveva promesso di non risposarsi e dedicarsi a Bruno soltanto; ma, non riuscendo a seguirlo a sufficienza negli studi, s'era costretto a metterlo in collegio sin dalla quarta elementare. Benché liberale agnostico, aveva scelto, per la sua buona fama, "un serio istituto di religiosi" dove sapeva che il figlio sarebbe stato seguito bene: "...ma solo fino alla licenza media inferiore!". Adolescente, l'aveva liberato e iscritto alle sue venerate scuole laiche; ed era stato nelle superiori, a causa di atei maestri, che Bruno aveva perso la fede in Dio.

Avendo dunque dedicato al figlio, al meglio di quanto potesse, la sua propria vita, papà Seta era rimasto apparentemente divertito, e in fondo dispiaciuto, che altri improvvisamente si proponesse quale fattore del futuro di Bruno.

Quel parente d'acquisto, che in matura età aveva sposato la zia della defunta madre di Bruno, verso la fine degli anni '40 del XX secolo aveva creato un'aziendina artigianale di giocattoli: lui e un paio di dipendenti. Poiché le due famiglie non si frequentavano, nientâaffatto si sapeva che, sull'espansione economica degli anni '50 e primi '60, il cavaliere avesse ingrandito l'impresa fino a divenire industriale del giocattolo e degli stampati plastici con quasi duecento operai e un fatturato assai grande.

Troppo avanti negli anni, i coniugi non avevano avuto figli, e proprio per questo l'imprenditore aveva contattato il papà di Bruno.

Non appena ricevuto dal dottor Seta, il cavaliere aveva esordito: "Io non ho eredi, nemmeno lontani parenti. Non voglio che alla mia morte la fabbrica vada allo Stato, perché dove mettono le mani quelli, va tutto in malora; e mia moglie, se pure mi sopravvivesse, non sarebbe in grado di gestirla. Per lei, ho già provveduto: un usufrutto enorme, pari a un terzo del reddito dello stabilimento," â qui s'era interrotto per un attimo, aspettando di cogliere uno sguardo d'ammirazione del Seta â "ben inteso, alla mia morte". Intanto, aveva messo una mano in tasca a toccare, così più avanti si sarebbe dedotto, un suo chiodo: come Bruno avrebbe poi saputo, l'uomo, superstiziosissimo, considerava quell'oggetto il portafortuna di tutta la sua vita.

Aveva proseguito: "Voglio che il mio nome, nella mia ditta, resti a mia memoria nei secoli!"

Il dottor Seta per poco non gli aveva riso in faccia: Magari più dell'impero romano aveva, solo, pensato, e avrebbe ripetuto al figlio. Era riuscito, tuttavia, a rimanere serissimo.

L'altro, intanto: "La mia industria è ormai formidabile. Rende un mucchio di soldi, altro che il tuo studiolo!"

Proprio così aveva detto, studiolo; ma, come nel suo carattere, il padre di Bruno era rimasto impassibile, pur pensando: "Il solito bifolco" e, tendendogli la mano per congedarlo, gli aveva risposto: "Dovrò chiedere al ragazzo, è lui che deve decidere. Tâinformerò quanto prima."

L'altro aveva storto la bocca in un mezzo sorriso e una mezza smorfia, come a intendere: "Adesso sono i ragazzini a decidere? Con un'offerta così!" e se nâera andato; però, giunto alla porta dello studio s'era girato e, guardandosi prima attorno per assicurarsi dâavere lâattenzione delle impiegate, aveva soggiunto: "Rammenta: Bruno dovrà impegnarsi per iscritto, anche per i suoi eredi, che la fabbrica si chiamerà , per sempre, col mio nome: Industria Cavalier Olindo Pittò!"

L'uomo, notorio ateo, s'era illuso di sopravvivere nell'intestazione della sua ditta.

"Cosa ne penserebbe il Foscolo?" ne aveva poi scherzato col figlio, dopo averlo informato, il dottor Seta citando il poeta dei Sepolcri, che molto amava; e aveva concluso: "Tu, intanto, pensaci, perché la proposta è interessante; e tieni presente che potresti prendere lo stesso la laurea, lavorando e studiando dopo cena sui libri; la testa e la grinta, le hai."

Il papà aveva già chiesto informazioni sull'azienda Pittò, che erano state ottime. Dopo alcuni giorni l'offerta era stata verbalmente accettata, ma col patto che non soltanto per testamento, sempre revocabile, Bruno avrebbe acquisito i suoi diritti ma, di lì a due anni, la ditta individuale sarebbe stata trasformata in società per azioni e al giovane, che avrebbe lavorato gratis, si sarebbe intestato il dieci per cento della proprietà ; quindi, il due per cento a ogni biennio fino a raggiungere un terzo delle azioni; il resto sarebbe venuto, per lascito testamentario, alla morte del cavaliere. Per evitare al figlio un impegno irrinunciabile, e considerando che la maggiore età si raggiungeva a quei tempi solo a ventun anni, il padre aveva preferito che si rimanesse, per il momento, sulla semplice parola, senza atti scritti.

Il carattere dell'industriale era venuto quasi subito in luce. Sebbene sapesse esprimersi con proprietà , grazie forse a molte letture e, di certo, alle rigorose scuole elementari dâun tempo, era rozzo più di quanto le descrizioni di papà Seta avessero lasciato supporre, prepotente coi sottoposti e umilissimo coi potenti, fra i quali includeva gli industriali più ricchi di lui. Per Seta figlio, educato alla libertà e al rispetto per il prossimo, la comunanza era stata difficile.

Bruno era entrato in fabbrica in quello stesso '63, accompagnato dal Pittò, il primo un poco intimidito, l'altro, l'industriale, tronfio ma disponibile, e sarebbe stata l'unica volta, con l'aria d'un sovrano che mostrasse, compiacendosene altamente, il proprio regno al principe ereditario.

Dopo averlo condotto e ricondotto per ogni luogo dello stabilimento, il prozio l'aveva presentato â "Mio nipote, l'erede" â ai due dirigenti dell'opificio, quello tecnico, il signor Tirlotti, bi-diplomato perito chimico e perito industriale e con la testa d'un ingegnere, ma paga più bassa, e quello amministrativo, il dottor Fringuella, un alto stempiatissimo scapolo cinquantenne un po' gibboso e magrissimo, giallognolo di pelle e con un enorme naso che pareva sempre avvinazzato e, nell'ultimo tempo della permanenza di Bruno in fabbrica, lo sarebbe stato sicuramente, con aggravamento della sua conclamata malattia di fegato. Il Fringuella, da poco più di otto mesi, sbucando dal buio di precedenti professioni e contento del non pingue stipendio, era stato assunto dal padrone al posto di un certo Dialzi. Il suo predecessore era stato licenziato in tronco "per aver rubato", ma giammai, stranamente, denunciato all'autorità giudiziaria, sebbene gli ammanchi fossero stati di cento milioni di lire di quegli anni1 . Inoltre, e ciò era anche più strano, l'uomo aveva continuato, e seguitava, a presentarsi quasi ogni mese in azienda chiedendo e ottenendo di parlare col cavaliere. Si sospettava, per alcune spiate dietro la porta da parte del Fringuella, che l'industriale elargisse all'altro somme di denaro. La certezza era venuta finalmente una volta che, apposta, nulla fingendo, il direttore amministrativo era entrato nella stanza e, scusandosi per il disturbo, aveva colto il Pittò pagare il Dialzi. Appena l'altro s'era congedato, il principale, rosso in volto, s'era avvicinato al dottore e aveva biascicato, come a scusarsi â ma chi avrebbe potuto credergli? â: "Dopotutto, fa pena, no?"

Ricatto?

Intanto, da voci pettegole di fabbrica, soprattutto dal Fringuella, il giovane aveva presto raccolto le poche notizie disponibili sul Dialzi. Questi, orfano d'entrambi i genitori, sedicenne era stato assunto dal cavaliere nella sua neonata azienda artigiana, come tuttofare, paga quasi inesistente, vitto e alloggio in laboratorio. Lavorando senza badare a orari e a guadagni e adulando alquanto il cavaliere, châera uomo sensibilissimo alle lusinghe, era salito di grado, parimenti all'ingrandirsi della ditta, anche perché, certamente intelligente, studiando di sera era riuscito a diplomarsi ragioniere. Era dunque divenuto direttore amministrativo della Pittò, ma con stipendio da semplice impiegato. Una delle cose che, contro la giustizia, il cavaliere apprezzava di più era che un dipendente costasse meno della funzione che ricopriva e, insieme, non se ne lamentasse. Non capiva che ciò poteva significare minore competenza, o difficoltà a trovare un posto per l'età non più verde, così come per il Fringuella, col rischio, quindi, d'un minor attaccamento al lavoro se non di rancore per lo sfruttamento subito. Infine, quella lesina poteva, persino, costituire un'involontaria istigazione a rubare e proprio così, Bruno pensava, poteva essere stato per il Dialzi, come illecita integrazione, sia pur eccessiva, dell'inadeguato stipendio. Solo il direttore tecnico, coi suoi due diplomi ma nessuna laurea, era contento della propria paga, inferiore a quella d'un ingegnere ma superiore allo stipendio d'un perito; e soddisfattissimo era di lui il cavaliere perché quell'uomo, appassionato della sua professione, trovava soluzioni e proponeva innovazioni che si rivelavano sempre a puntino. Aveva, tra l'altro, creato una polvere che, mescolata all'acqua, formava una sostanza spalmabile e modellabile, utilissima agli appassionati di trenini e ai modellisti in genere per costruire plastici; infatti, ben presto asciutta, diveniva durissima, capace di sostenere pesi molto gravosi pur quando stesa in sottili strati. Per quel solo scopo il cavaliere l'aveva fabbricata e messa in vendita, sebbene il prodotto, peraltro mai da lui brevettato, si prestasse di certo a più vasti e utili usi. Il Pittò l'aveva battezzato, con titanica espressione: Polvere per costruire montagne; molto se ne vendeva a ingrossi e negozi di modellismo e giocattoli, in Italia e all'estero, e veramente un buon guadagno aggiunto ne era venuto, essendo basso il costo di produzione e non avendone avuto il perito Tirlotti alcun compenso extra, perché "aveva creato in orario di lavoro e con le attrezzature della fabbrica."

Bruno, che nessuna paga riceveva, avrebbe dovuto essere tra i collaboratori più apprezzati dal titolare zio e, per la verità , così era stato all'inizio. Inoltre, aveva goduto d'un singolare privilegio: il Pittò, il primo giorno, dopo la visita della fabbrica, l'aveva ricevuto nel suo ufficio e, sedutosi sulla dirigenziale poltrona dietro la presidenziale scrivania, innanzi a lui Bruno in piedi e quasi sugli attenti, gli aveva indirizzato un fervorino improvvisato di benvenuto e l'aveva autorizzato, unico in fabbrica, a non chiamarlo cavaliere, ma semplicemente zio. Il giovane così avrebbe fatto spontaneamente anche senza quel beneplacito ma, per la forma, gli aveva detto: "Grazie"; e l'altro ne era rimasto tutto compiaciuto, come chi avesse elargito chi sa che; ma aveva soggiunto: "Naturalmente, parlando di me con gli altri, non dirai mio zio ma il cavaliere." L'aveva, quindi, affidato alle cure del dottor Fringuella e nominato seconda autorità dell'ufficio amministrazione, scrivania appena più piccola di quella del direttore e che portava una gran targa con inciso Bruno Seta - Vicedirettore amministrativo; questo, invero, aveva fatto provare al giovane apprendista un non piccolo piacere. Purtroppo il cavaliere, sempre desideroso di risparmi, circa due anni dopo si sarebbe lasciato scappare con l'ormai esperto Bruno: "Così terremo solo te e manderemo via quel mangiapane a tradimento del Fringuella", e proprio mentre quell'altro, forse già sospettando, era lì a due passi, dietro la porta, ad ascoltare. Invano il giovane aveva poi rassicurato il dottore che lui non ci pensava neanche di prendergli il posto; da quel momento, e non per sua colpa, l'avrebbe avuto per nemico.

Oltre alle mansioni di vertice, quasi ogni giorno ce n'erano state altre, assai meno nobili ma che il titolare ben più apprezzava. Per non mantenere due furgoni con autista, di cui uno sarebbe stato usato solo parzialmente, per le consegne minori lo zio s'era comprato a suo tempo un macchinone familiare perché servisse, oltre che di rappresentanza, a consegne di merce nella zona, a cui lui stesso aveva provveduto fin all'arrivo del nipote, ma rischiando, negli ultimi tempi, non pochi incidenti per il recente accecamento d'un occhio dovuto a una cataratta mal operata. Dunque, Bruno aveva avuto, al suo posto, l'incarico di fattorino di complemento in Mercedes Benz. Per buona misura, il cavaliere gli aveva conferito la mansione di suo autista personale. Infatti l'altro corriere dipendente, prima adibito, con cappello da chauffeur, anche a tal compito, e in ore che avrebbero dovuto invece essere libere, non avendone mai avuto compenso straordinario s'era infine lamentato col Fringuella, che l'aveva sostenuto col principale. Allora, il Pittò aveva trovato la semplice e immediata soluzione di nominare il gratuito nipote a quel posto: "Prova se ti va bene il berretto di quel pelandrone", gli aveva ordinato con noncuranza, porgendoglielo.

Il giovane, più stupito che seccato, aveva, come rifiuto, risposto con una domanda retorica: "â¦ma che figura faresti, col tuo vicedirettore ed erede a farti da autista? Direbbero che sei povero."

Per quest'ultima magica parola, il cappello era stato riappeso e i due si sarebbero presentati in pubblico sull'auto padronale, ogni volta, come i parenti che, bene o male, erano, Bruno al volante senza il cappello e il mal vedente zio seduto non dietro, ma al suo fianco.

Grazie a quella straordinaria mansione, il giovane aveva conosciuto, a feste e riunioni d'affari, decine di industriali di quei tempi, protagonisti di quello che si sarebbe chiamato miracolo economico. Molte delle loro aziende, per la congiuntura negativa della metà degli anni '60, avrebbero presto serrato. Solo alcuni di quegli imprenditori, soprattutto per i loro figli e nipoti i quali, diversamente da loro, erano stati educati in scuole economiche, avrebbero visto crescere le loro ditte che, ormai scomparsi i fondatori, sarebbero giunte, decenni dopo, a dimensioni mondiali.

In verità , non molti degli industriali che aveva conosciuti erano piaciuti a Bruno. In tanti di loro erano presenti, e gravi, la molta boria e la poca scuola, la maleducazione coi sottoposti e la brutalità contro tutti coloro che, avendone le stesse misere origini, non avevano saputo innalzarsi alla ricchezza; e le loro mogli, solitamente, eran peggiori dei mariti, e senza il merito intelligente d'aver saputo creare posti di lavoro. Verso le persone colte, poi, se, davanti, queglâimprenditori manifestavano rispetto e cortesia, dietro, parlandone tra loro o in famiglia, esternavano disprezzo. Certo molta era l'invidia per glâintellettuali; ma essenzialmente per i loro titoli accademici: quasi tutti queglâindustriali erano, infatti, in gran corsa per accaparrarsi cavalierati o commende della Repubblica, come se il titolo solo fosse contato, non la cultura. I più, inoltre, erano bramosi di adulazione.

Il Pittò non era diverso. Bruno, che di natura era nemico dâogni lusinga, mai avendo elogiato il prozio se lo sarebbe, pian piano, trovato avversario. Inoltre, da alcune sue frasi, aveva capito che il cavaliere, in cuor suo, si dispiaceva che il nipote fosse iscritto all'università e che un giorno sarebbe stato un dottore. Proprio per gli esami sarebbero nati i primi gravi contrasti fra di loro. L'imprenditore molto si adirava ogni volta che Bruno era assente per un colloquio o uno scritto. Una volta che il giovane aveva avuto da sostenere due esami a brevissima distanza, era ormai passato quasi un biennio dal suo ingresso in fabbrica, alla richiesta dâun permesso di due o tre giorni per ripassare, il Pittò aveva gridato al nipote: "Qui si lavora, non si fa l'universitario delle palle! Ma sei idiota? Tu sei un industriale e perdi tempo con quelle stupidaggini da impiegatucci?"

Bruno, al pensiero che lavorava gratis, senza orari fissi e pure in mansioni che non avrebbero dovuto essere le sue, ed essendo in tensione per i pesanti studi notturni, non era riuscito a trattenersi e gli aveva urlato in risposta, a pieno fiato: "Industriale sei tu e non io, e comincio a essere stufo di uno come te!"

"Schifoso! Schifoso!" aveva allora replicato secco, davanti a tutti, il principale, allontanandosi e battendo più volte fra loro le palme delle mani in segno di maggiore disprezzo.

Era stato in quell'occasione che il Fringuella aveva sibilato al giovane un'ambigua frase: "Lei aveva ragione, signor Seta, ma è passata dalla parte del torto con quell'urlo; e poi, dopotutto, è al cavaliere che la sua famiglia deve la propria posizione."