Полная версия

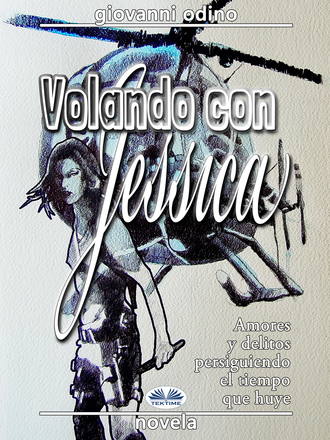

Volando Con Jessica

Oh, sí que estás bien. Estás fenomenal.

—No será más que una formalidad, así estaremos seguros de que podremos continuar sin problemas.

—Y ¿qué piensa? ¿Me darán el visto bueno para pilotar el helicóptero? —y extiende las lagunas verdes que tiene a los lados de esa bonita nariz.

Y allí, durante un segundo, me atraviesa la duda de que, más que ella sea, se haga. ¿Ya se ha acabado el amor a primera vista? No, me escaparía con ella nada más salir de la biblioteca del abuelo, o sea, del novio, o sea, del abogado.

¿Abuelo? ¿Pero qué digo? Es más joven y está más en forma que yo. Y encima tiene pelo.

Ignoro estos pensamientos y decido veme tan joven como me hace sentirme la pequeña perturbación que Jessica ha provocado en mis dos últimas moléculas de testosterona.

El abogado se me acerca, me coge los antebrazos y me dice con aire decidido:

—Le confío un tesoro y espero que usted haga todo lo necesario para que permanezca intacto.

No sé por qué, pero me da la impresión de que estas palabras tienen muchos significados. Incluido aquel, apenas escondido, de las consecuencias que derivarían de daños de cualquier naturaleza a su tesoro. Asiento con la cabeza y el abogado comprende que he comprendido.

—Mantendremos el contacto a través de Caio Gregorio. Los asuntos económicos también los llevará él. Muchas gracias. Extiende la mano en lo que es evidentemente una despedida.

—Adiós, abogado. Adiós, señorita.

El abogado levanta el brazo. Esta vez me sorprende la llegada del hombre de negro.

—Acompaña al comandante y dale toda la información sobre el manejo de las cuestiones económicas. Dale los números de contacto y para fijar las citas. ¿Has preparado lo demás?

—Como usted dispuso.

El mayordomo me conduce hasta la puerta. Antes de abrir esta saca una libreta de su chaqueta. Entreveo la pistola en el pequeño bolsillo del lado izquierdo. Se da cuenta de que la he visto, pero no dice nada. Escribe mis datos y me da un papel con los suyos. Después me entrega una bolsa flácida, de esas que están de moda y usan indistintamente hombres y mujeres. Esta desprende un olor de piel cara mezclado con el perfume, que reconozco, de la novia. Probablemente antes la había usado la chica. Aspiro el olor con toda la capacidad de mis pulmones.

El mayordomo abre la bolsa y me muestra que dentro hay tres gruesos paquetes rectangulares.

—Son cincuenta mil de anticipo para cada uno. Puede contarlos, si quiere. Uno para usted y los otros para sus compañeros.

¿Cincuenta mil de anticipo para cada uno? Decididamente, me he topado con algo excepcional... y aquí está el argumento para ayudarme a convencerlos.

—Todavía no sé si aceptarán —preciso, cogiendo la bolsa—. ¿Se fían tanto como para dármelo así?

Caio Gregorio solo muestra una pequeña ondulación de las comisuras de los labios.

—Si no aceptan, nos los devuelve. El dinero que no se merece se devuelve siempre. Adiós —me dice, hablando lentamente.

—Adiós —respondo.

No hay duda: si quien tengo en mente no acepta devolveré hasta el último céntimo, y con mucho cuidado para que los envoltorios no se estropeen demasiado.

III

30 de mayo

Son casi las doce cuando dejo la carretera provincial del valle Tanaro para coger la que me llevará, subiendo por entre los viñedos, al pueblo de Mongardino. Rápidamente llego a la plaza donde encuentro a Sante esperando.

Nos saludamos abrazándonos, no sin cierta emoción recíproca.

—Cuánto me alegro de verte. Ya creía ser un desaparecido del mundo del helicóptero.

—Querido Sante, somos viejos y los nuevos reclutas han ocupado todos los puestos libres. Los pilotos jóvenes, ya sabes, son muy aguerridos.

—Y se prostituyen por dos duros. Nosotros, por lo menos, exigíamos que nos pagasen.

Un tema clásico de conversación de mi amigo. Los años no le han cambiado, al menos en este aspecto.

Me doy cuenta de que cojea ligeramente.

—¿Qué te ha pasado? Le pregunto señalando la pierna.

—Ah, eso, nada en particular. Antes o después tendré que operarme de la cadera. Más pronto que antes, por cierto.

Hace al menos diez años que no lo veo. Sin que se me note, intento observar cómo ha cambiado. Es tan alto como yo, pero él ha conservado un físico delgado. Su pelo ondulado está completamente blanco, mientras que las gruesas cejas todavía mantienen algo de su color inicial. La cara, ahora surcada por profundas arrugas, es como la recordaba: caracterizada por una nariz griega y dos ojos oscuros y brillantes.

Me da por sonreír al ver que se viste igual que cuando lo conocí: zapatos suaves, pantalones cómodos y chaqueta rústica de estilo inglés clásico. Más que un viejo piloto en la ruina parece el último terrateniente anciano del pueblo.

—¿Qué tal se vive en Mongardino?

—Bien. De todas formas todos los sitios son iguales.

—Parece un sitio bonito.

—Exacto: si todos los sitios son iguales, es mejor vivir en el mejor.

La famosa lógica de Sante. Incontestable y adaptable a la situación.

—He visto que la bodega de la cooperativa sigue abierta. ¿Sigues yendo todavía?

—Solo para comprar vino. De helicópteros hace siglos que no se habla.

—No se estaba mal en los tiempos del consorcio. El trabajo era difícil, pero podíamos salir adelante.

—Y en aquellos tiempos pagaban correctamente.

—Pero tú decidiste quedarte a vivir en el pueblo.

—Como decía antes, todos los sitios son iguales.

—¿Estás listo? ¿Podemos irnos inmediatamente?

—Listísimo. ¿A dónde vamos?

—A Moncalvo, cerca de Casale Monferrato.

—¿Moncalvo? ¿A hacer el qué?

—Es que allí vive Aurelio y tenemos que hablar con él.

Salimos del pueblo en dirección a Asti. Después tomamos la carretera provincial hacia Moncalvo.

—Me han dicho que tiene un restaurante —dice Sante.

—No exactamente. Tiene un pequeño bar de vinos con cocina, o una taberna con enoteca. Llámalo como prefieras, las dos versiones son buenas. Su mujer en los fogones y él en la sala. Salen adelante, pero conociéndolo... no sé. Veremos.

—¿Ya no trabaja como técnico de helicópteros?

—Me parece que lo ha dejado hace algún tiempo, pero no conozco los detalles.

El resto del viaje hablamos del pasado, del presente, pero no del futuro, porque me voy zafando de los intentos de Sante por saber la razón por la que he organizado esta reunión. Le pido que sea paciente, es algo importante y quiero hablar de ello cuando estemos todos presentes. Lo convenzo y dejamos pasar el tiempo con recuerdos nostálgicos de helicópteros, mujeres y vuelos más o menos temerarios.

Tras una media hora aparco delante de local de Aurelio. Tiene una puerta con los cristales completamente satinados excepto el texto: «Lara y Aurelio – Vino y pequeña cocina», transparentes.

Entramos en una única sala de dimensiones limitadas que transmite una agradable sensación familiar. La pared de la izquierda está completamente llena de estantes llenos de botellas de vino que rodean la pequeña puerta de acceso a los servicios. Apilados en el suelo hay, en gran cantidad, cartones y cajas de madera con más botellas de vino y de grappa. Enfrente de nosotros está la puerta de la cocina, A los lados hay dos aparadores rebosantes de platos y vasos y dos neveras con las puertas de cristal. Uno está dedicado a los vinos que hay conservar frescos, mientras que el otro contiene una serie de postres en porciones.

La pared de la derecha está cubierta con cuadros al olio que reconozco como obras de Aurelio. Le gustaba lidiar con los lienzos y los pinceles ya en los años en los que trabajábamos juntos.

El local tiene solo ocho mesas, más una, al lado de un aparador, que vale por una oficina minimalista. Calculadora, bloque de facturas y terminal para las tarjetas de crédito indican su finalidad.

—¡Eraldo, Sante! —exclama Aurelio cuando sale de la cocina. Una sonrisa enorme ilumina la cara sobre la que se agita su típica mata de pelo, ahora completamente blanca. Sigue siendo el mismo, a pesar de haber cambiado el mono de mecánico por un delantal grande típico de tabernero—. No podéis imaginar qué alegría me dais con esta visita.

Nos damos un beso y nos abrazamos.

—Finalmente se respira ambiente de helicópteros. Hoy os invito, pero no os acostumbréis —dice cogiéndonos bajo el brazo y acompañándonos a una mesa—. Sentaos y portaos bien. Voy a buscar algo de beber.

Cuelgo la valiosa bolsa en el respaldo de la silla y coloco encima la chaqueta, como para protegerla.

—¿Qué tal está Lara? —pregunto, acordándome de su mujer—. Voy a saludarla.

—No te preocupes. Ya la aviso yo.

Desaparece tras la puerta de la cocina. Reaparece un poco después acompañado de una apuesta señora morena de unos cincuenta años, de aspecto cuidado y movimientos enérgicos. Me levanto y me dirijo hacia ella.

—Lara, estás fenomenal.

—Queridos. Hace diez años desde la última vez que nos vinos.

Nos damos tres besos en las mejillas, al modo francés.

—Hace realmente mucho tiempo. Me alegra ver que estás en forma.

—Eres guapísima. Aurelio no te merece —confirma Sante.

—Y vosotros seguís siendo los mismos seductores.

—Es la verdad.

—Gracias, gracias. ¿Qué queréis comer? —pregunta, para acabar con la situación embarazosa.

—¿Qué aroma es este que viene de la cocina?

—A mí me vale, sea lo que sea. Se nota que es algo especial —confirma Sante.

—Veo que olfateáis como perros de caza: es minestrone de Monferrato. No os dejéis engañar por el nombre, es un plato completo con carne y verduras. Mientras esperáis, ¿qué os parecen unas anchoas y un salami suave?

—Perfecto —respondo con convicción.

—Estamos en tus manos —reitera Sante.

—Entonces está decidido —interviene Aurelio, que deja una botella de vino en la mesa—. Y para beber: Grignolino.

Lara, que se ha acercado a la puerta del restaurante, mira fuera, vuelve a entrar, la cierra con llave y pone el cartel de «cerrado».

—Así puede hablar mi marido con vosotros. En los platos pienso yo.

—Esta mujer es mi esposa —dice Aurelio, que la abraza y la besa sonoramente.

—Vale, vale. Ahora siéntate y déjame hacer.

—Gracias, Lara. Por tu amabilidad —digo.

Sante le hace el gesto del pulgar para arriba como signo de aprobación.

***

—¿Cómo va todo, chicos? —pregunto. Decido dar un gran rodeo.

—Antes de nada, brindemos por nosotros y por nuestro reencuentro —responde Aurelio, mientras llena los vasos con el vino espumoso de un delicado color rosa.

Brindamos chocando los vasos.

—Excelente —digo sinceramente, después de haberlo probado—. Se notan bien los aromas y los sabores afrutados y especiados.

—He abierto una botella de las buenas, y hay más. Sabes, la ocasión es especial.

—Has hecho algo bueno y justo —le dice Sante.

—Como decía: ¿qué tal va todo? —retomo la conversación.

—¿Cómo quieres que vaya? Como ves no estamos mal, tenemos clientes, aunque hoy es un día tranquilo. Pero echo de menos los helicópteros.

—Yo no tengo nada que decir —responde Sante—, salvo que más que los helicópteros lo que me falta es un salario mensual.

—¿Y tú? Tú sigues en el ajo: trabajas para aquella pequeña compañía en Alejandría, ¿verdad? —me pregunta Aurelio.

—Sí, trabajo, pero sólo cuando me llaman. Un poco como instructor y algún que otro vuelo. Todavía tengo el coche de aquellos tiempos. Menos mal que es un Volvo.

Un buen comienzo. Tienen la predisposición justa para intentar convencerlos y que acepten. Por encima de todo estoy contento de que Aurelio esté en tan buena forma, porque él se llevaría la mayor parte del trabajo físico y mental.

La comida está buenísima. Lo cual no me sorprende, puesto que sé que Lara es una cocinera excepcional. Hablamos del pasado común. Somos unos viejos compañeros que comen y beben, y los temas son los típicos de estas ocasiones: helicópteros, dinero, mujeres.

Estudiamos posibilidades de trabajo improbables, en Italia o en el extranjero. Espero antes de exponer mi propuesta. Quiero que hayamos agotado los otros temas para tener toda su atención.

—He leído que buscan pilotos y técnicos en Canadá. E incluso pagan bien —dice Sante.

—¿Sabes en qué condiciones trabajan? —pregunta Aurelio—. Vosotros sois demasiado viejos para transportar pasajeros, y solo os quedaría, admitiendo que lo necesitarais realmente, el trabajo aéreo. La concurrencia es grande y tienen unos horarios de trabajo terribles. Perdonadme que os lo diga, pero es duro incluso para los jóvenes.

—Pero tú eres mecánico y además eres más joven. Tú podrías.

—A lo mejor yo podría encontrar trabajo más fácilmente, pero los servicios en tierra en el norte de Canadá son un castigo demasiado grande para mí, que no he hecho nada malo para merecerlo,

—Aumenta la demanda en Brasil para las nuevas perforaciones petrolíferas en el mar.

—La canción es la misma, los pilotos ya no tenemos edad y él quiere acabar sus días sin tener que sufrir demasiado —comenta Sante. Aurelio asiente.

—¿Volviste a oír hablar de tu amigo americano? Me parece que se llamaba Bogard —pregunto a Sante.

—¿Bogard? —responde con una expresión maravillada.

—Sí. Aquel de quien me habías hablado cuando volviste de tu viaje a Tejas.

—Tienes buena memoria, habrán pasado veinte años. Su nombre es Robert. Déjame pensar... la última vez que hablé con él fue cuando me llamó hace cinco años más o menos. Estaba de paso en Suiza y pensaba que habríamos podido vernos. Pero no pudo ser.

—¿Sigue teniendo la misma organización?

—Hace cinco años, sí. Me dijo que estaba en Europa visitando los centros de mantenimiento principales.

—¿Solo mantenimiento oficial?

—Después habría ido a África, Sudán y Nigeria, creo, buscando contactos con organizaciones no gubernamentales que estuvieran interesadas en conseguir helicópteros.

—¿Organizaciones no gubernamentales? —pregunta Aurelio—. ¿Como Médicos Sin Fronteras o Emergency?

Sante explota en carcajadas.

—No tan humanitarias —dice, y hace una breve pausa—. ¿Estás entrando en materia? —Levanta un vaso de grappa en lo que me parece un brindis solitario de buenos auspicios.

—¿Sigues teniendo su número de teléfono? ¿Podrías volver a dar con él?

—Diría que sí. Creo que lo escribí en algún sitio. ¿Cómo es que te interesas tanto por él?

—Ahora os lo explico. Después me diréis si os puede interesar a vosotros y a cambio de qué.

—¡Lara! —llama Aurelio.

—¿Por qué gritas? No estoy sorda como vosotros tres, viejos pilotos —responde su mujer abriendo la puerta de la cocina.

—Tenemos para largo. Si quieres irte a casa...

—Iba a sugerirlo yo.

Lara se acerca a la mesa. Sante y yo nos levantamos para despedirnos y agradecerle la deliciosa comida. Nos deja y vuelve a desparecer en la cocina.

—Hay una escalera que lleva al piso de arriba: casa y bodega —explica Aurelio, intuyendo nuestra curiosidad.

—Cómodo.

—Sí, pero ¿quieres volver a liarte con los helicópteros?

—Lo primero es pedir vuestra palabra de que, independientemente de lo que decidamos al final, todo lo que digamos se quedará entre estas cuatro paredes. Es importante y tenéis que responderme sin incertidumbres.

Sante suelta con buen humor:

—Deja de tocar las narices y cuéntanos. Te estás enrollando demasiado. Sabes que te puedes fiar.

—De acuerdo, no contaré nada —confirma Aurelio.

Tienen razón, basta de dar rodeos.

—Se trata de montar un helicóptero con el máximo secreto. Un helicóptero perfecto, pero sin matrícula. Tendrá que ser ensamblado sin que nadie lo sepa, a parte de nosotros y el cliente —hago una pausa, pero ninguno de los dos abre la boca. He captado su interés y esperan que siga con la explicación—. Tendremos que crear un taller en un edificio que se encuentra en una propiedad del cliente. Es un lugar aislado.

—¿Qué helicóptero? —pregunta Aurelio.

Claro, él es el mecánico, y va inmediatamente a lo práctico. Ya ha comprendido que será él quien lo montará.

—¿Y para qué sería? —pregunta Sante.

—Os lo diré después de que hayamos llegado a un acuerdo. Pero antes respondo a Aurelio Podría ser, creo, aunque podemos discutirlo, un 500 C.

Por la expresión de su rostro que se relaja entiendo que se siente capaz de hacerlo. No me sorprende. Los tres conocemos bien ese aparato.

—Entiendo que yo sería quien montaría el cacharro. Pero ¿yo solo? —pregunta.

—Tú solo no, con la ayuda que podamos darte nosotros.

—O sea, yo solísimo.

—¿Por qué el 500? —interviene Sante.

—Porque América está llena de excedentes militares y tú conoces a alguien que podrá conseguir las piezas necesarias. Y Aurelio tiene amigos en los centros de mantenimiento que conocen ese modelo.

—Ahora entiendo el porqué de las preguntas sobre Bogard.

Sonrío y asiento.

—Pero tú también conoces a esas personas —continúa Sante—, podrías prescindir de mi ayuda. Mi aportación es mínima.

—Tú los conoces bien y sabes cómo tratarlos y cómo convencerlos para que no hablen. Tú también decidirías el coste, y luego decidiríamos juntos cómo proceder. También tendrás que encontrar la manera de transferir el dinero por canales no oficiales. ¿Ves que eres estratégico? Tu trabajo es tan indispensable como el técnico.

—Y... y... —Sante se inclina sobre la mesa y susurra— y... ¿cuánto ganaríamos?

—¿Por qué hablas tan bajito?

—Porque si es algo tan secreto no veo por qué tendríamos que estar gritando a los cuatro vientos, ¿no te parece?

Veo una cierta lógica, salvo que solo estamos nosotros tres en el local.

—Antes de hablar de dinero me gustaría saber qué riesgos corremos —dice Aurelio—. No me interesa tener la cartera llena de dinero y yo en la cárcel.

—No empieces a ser un miedica, ¿vale? Todavía me acuerdo de lo que me hiciste perder en Bengasi —replica Sante.

—¿Todavía sigues con esa historia? Deberías agradecérmelo. Impedí que te metieras en líos.

—Eres un cobardica. Era una tontería por la que nos habrían dado un montón de dinero.

—¡Que te crees tú eso! Te lo habrían clavado por la espalda. Una vez obtenido lo que querían te habrían enterrado en el desierto.

—Yaaa... enterrado... ya había llegado a un acuerdo. Se fiaban.

—Perdonad —interrumpo—. Ayudadme a comprender esto.

—Nos daban una buena cantidad de dinero —explica Sante—, por llevar dos cajas de material. Y él no quiso.

—Estás completamente ido. Ya antes tenías problemas, pero ahora muestras signos de Alzheimer.

—Ya. Porque ¿no era así?

—De uno en uno. Aurelio —pregunto— quítame la curiosidad: dime por qué no quisiste hacer ese vuelo.

—Sante no lo cuenta bien. Estábamos en Bengasi trabajando como enlace con una plataforma de perforación en el mar de Libia. Un buen trabajo: dos o tres vuelos cada día. Después de los cuales nos quedábamos en espera de eventuales emergencias. Un buen día algunas personas del lugar propusieron a Sante que transportara a escondidas cajas con armas y explosivos. Ellos las llevarían al hangar del aeropuerto y nosotros deberíamos aterrizar en algún lugar de la ruta y dárselas a otra persona x.

—¿Ves que tenía yo razón? Un trabajo facilísimo, no se habría dado cuenta nadie y habríamos ganado diez mil dólares. Digo bien diez mil.

—¡Pero tú estás loco! ¿Sabes cómo son las prisiones en Libia? Nos habrían matado, o como mínimo ahora podríamos estar cantando como sopranos.

—Me llaman Mimìiiii... —entona, o más bien desentona Sante con voz de falsete.

—Entonces, para el trabajo que nos propones —continúa Aurelio—, me gustaría saber qué riesgos vamos a correr. Y me gustaría saber si es un trabajo para terroristas o algo parecido. Porque, en ese caso, lo haréis sin mí.

—No empieces, no empieces. Tenemos la ocasión de ganar dinero y ya te estás echando para atrás.

—Correríamos solo riesgos limitados —explico—. Volar sin el certificado aeronavegabilidad, no declarado a la autoridad civil. En mi opinión no hay sanciones penales, y si las hubiera, serían de poca importancia. No tenemos antecedentes, así que nadie tendrá que ir a visitarnos a la cárcel.

—Efectivamente, conozco gente que ha hecho de todo y siguen trabajando tranquilamente —comenta Aurelio. Y después vuelve a preguntar— ¿pero para qué lo quieren? ¿Por qué tanto secreto?

—No lo sé, y no le he preguntado. Nosotros lo construiremos, como nos pide el cliente, y después será su problema el uso que quieran darle.

Sante se tapa los oídos con las manos.

—No me digas nada. No quiero saberlo. No me hables de ello.

—Si supiéramos para qué lo usan seríamos cómplices —continúo—. Así, como mucho, nos podrán acusar de haber sido incautos. A lo mejor perdemos la licencia de piloto y de mecánico.

—Es cierto que nuestras licencias, excepto tú, las usamos ya muy poco, o nada —añade Aurelio.

—Exacto —coincido—. Ahora mismo soy el único de nosotros que la usa y, si me pagan el equivalente de los próximos diez años de mísero salario, puedo hasta regalarla.

—Diez por cero es cero. Mejor que sea más —dice Sante. Después pregunta— ¿cuánto?

Lo miro en silencio. Ya he comprendido que lo harían incluso por menos de la cifra que he convenido tan fácilmente solo porque alguien había dicho al abogado que yo era un tipo capaz y disponible.

Capaz, no hay duda, pero disponible, ¿en base a qué podrían decirlo? ¿Es posible que aquel misterioso empresario me conozca mejor de lo que yo me conozco a mí mismo? Aunque, al final, allí estaba, intentando organizar el trabajo.

—¿Entonces? ¿Se te han roto las cuerdas vocales? —Sante me sacude dándome un golpe en la espalda.

—Son ciento cincuenta mil euros.

—¿Ciento cincuenta mil? —pregunta para obtener una confirmación—. Por cincuenta por cabeza le construimos incluso la Sojuz. Conozco un par de comerciantes con contactos dentro del antiguo Ejército Rojo.

Esperaba que lo vieran así. No he especificado a posta, para hacer un mayor efecto cuando anuncie el salario real.

—Habéis entendido mal. Son ciento cincuenta mil por cabeza.

Sante reacciona primero. Después de unos segundos durante los cuales enmudece, explota con un:

—Grandísimo hijo de puta, ¿cómo has conseguido que te den tanto dinero?

—Se lo he pedido y ha aceptado.

—¿Sin regatear?

—Yo he aceptado su petición y él ha aceptado la mía. Le he dicho que sois indispensables.

—Has sido astuto —dice Sante.

—Nada de particular. Solo he dicho la verdad. Sin vosotros no podría hacerlo y, si no aceptáis, yo también lo rechazaré.

—Perdonad —se integra Aurelio en la conversación—. ¿Cómo podemos estar seguros de que nos pagará? Con tanto dinero es fácil que, acabado el trabajo, el cliente desaparezca.

Cojo, con ademán teatral, la bolsa del respaldo de la silla. Extraigo los tres paquetes, los pongo encima de la mesa haciendo suficiente ruido en la tabla de madera. Quito una parte del envoltorio de papel de uno de ellos para enseñar el montón grueso de cincuenta billetes de cien euros. Los tres dejamos de respirar, como hipnotizados por esa visión surrealista.

—No podremos hablar de esto con nadie —repito, dirigiéndome principalmente a Aurelio—. Lo siento, pero a Lara también tendrás que decirle lo mínimo indispensable.

Después vuelvo a hablar en general:

—No hablaremos con nadie, por íntimo que sea, del helicóptero ni del lugar en el que trabajaremos. Nos inventaremos una mentira creíble y la mantendremos los tres.

Cómo me gusta esta parte. Siento un placer físico al mantener el suspense en mi discurso. Consigo ponerme en el lugar de ellos y casi captar sus pensamientos.