Полная версия

Современный копирайтинг. Как создавать тексты для литературы, кино, рекламы, СМИ, деловых коммуникаций, PR и SEO

Реклама

До появления печатного слова, для того чтобы донести свое сообщение до людей, торговцам, ремесленникам и специальным глашатаям приходилось полагаться на голосовые связки, а также перемещаться с места на место. В те далекие времена значение уделялась символам и рисованным знакам. В ту эпоху, когда умение читать и писать не были доступны среднему гражданину, они были популярной формой рекламы. Рисунки должны были идентифицировать вид деятельности с помощью знакомых очертаний или эмблем, наводящих на мысли о конкретном бизнесе. По ним публика определяла, чем торгует та или иная лавка, тот или иной разъездной коммерсант.

Самой древней рекламой считается обнаруженная в развалинах античного города Мемфиса надпись. Она составлена за 500 лет до н. э. и гласит: «Я, Рино с острова Крит, по воле богов толкую сновидения». Другой текст, высеченный на камне у дороги, ведущей в древний Рим, сообщает:

«Если ты устал и проголодался,то знай, что через две мили тебяждет гостиница с мягкой постелью,горячей едой и бочковым вином»[5].Наиболее распространенными были надписи, нацарапанные или начертанные краской на стенах. В древней Греции и Риме рекламные объявления писали на досках, гравировали на меди или кости, громко зачитывали на площадях и других местах скопления народа. Первые объявления под рубрикой «Требуется» датируются X веком до нашей эры.

«В древности имелись даже зачатки законодательства, касающегося копирайтинга. Примером может служить следующий древнеримский эдикт: «Объявление о продаже рабов должно быть составлено так, что можно было бы сразу понять, какую кто имеет болезнь или физический недостаток, кто является беглым, или бродягой, или ненаказанным еще преступником»[6].

В XV веке нашей эры, с возникновением печати, реклама получила новый толчок к развитию. Римские издатели книг снабжали объявления данными о ценах и тираже. В 1498 году венецианский типограф и ученый Альд Мануций издал каталог 15 отпечатанных книг, в котором было их подробное описание.

Первое известное газетное объявление, хранящееся ныне в Британском музее, появилось в немецком сборнике новостей в 1591 г. Это было объявление о продаже книги.

В «La Gazette» наравне с журналистскими материалами вышли и первые частные объявления. Реклама не только появилась, но и утвердилась в СМИ. Интересны рассуждения М. Маклюэна об этом явлении: «Книжно-ориентированный человек тешит себя иллюзией, что без рекламных объявлений и давления со стороны рекламодателя пресса стала бы лучше. Обследования читательской аудитории удивили даже издателей, выявив, что блуждающие глаза читателей газет получают одинаковое удовольствие от рекламных объявлений и колонок новостей. Однажды во время второй мировой войны USO разослало в войска специальные выпуски основных американских журналов, из которых были изъяты рекламные объявления. Люди настояли, чтобы рекламные объявления вернули на место. И это естественно. Объявления, безусловно, самая лучшая часть любого журнала или газеты. На изготовление рекламного объявления уходит больше труда и мысли, ума и искусства, чем на изготовление любого текстового элемента газеты или журнала. Объявления – это новости…»[7].

Развитие бизнеса и СМИ в XVIII–XX веках создали высокий спрос на таких узких специалистов, как рекламные копирайтеры. «Первым настоящим копирайтером принято считать бывшего полицейского Джона Е. Кеннеди. В 1904 г. он отправил записку Альберту Ласкеру, одному из отцов современной рекламы. В ней он убедительно показал, что правильно написанный рекламный текст может существенно повысить отдачу от рекламы»[8].

Технический прогресс

Важными вехами в развитии копирайтинга были:

– изобретение печатного станка Гуттенбергом в XV веке,

– изобретение фотографии в XIX веке,

– изобретение кино в XIX веке,

– изобретение пишущей машинки и копировальной бумаги в XIX веке,

– изобретение телефона в XIX веке,

– изобретение радио в XIX веке,

– изобретение телевидения в XX веке,

– изобретение персонального компьютера и принтера в XX веке.

Печатный станок позволил делать тексты доступными для больших аудиторий.

Фотография стала дополнять привычное письмо. Как пишет М. Маклюэн, «если фонетический алфавит был техническим средством отделения устного слова от его звуковых и жестовых аспектов, то фотография и ее превращение в кино вернули жест в человеческую технологию регистрации опыта. Фактически фиксация остановленных человеческих поз с помощью фотографии направила на физическую и психическую позу больше внимания, чем когда бы то ни было раньше. Век фотографии, как никакая прежняя эпоха, стал эпохой жеста, мимики и танца…»[9].

Кино привнесло в коммуникацию показ динамики. Копирайтерам отныне предстояло конкурировать с кино в описании, подаче движения.

Пишущая машинка помогла копирайтерам делать несколько копий своих произведений. Кроме того, отпечатанный текст позволял автору абстрагироваться от индивидуального почерка, оценивать созданное более «сторонним» взглядом.

Телефон также способствовал развитию копирайтинга. Эта техническая новинка породила комические диалоги, которые продавались в виде граммофонных записей. Очевидно, копирайтеры стали больше уделять внимания и качеству диалога, и его места в тексте.

Радио также способствовало «шлифовке» диалога. Но кроме этого оно привнесло особое отношение к речи героев, заставило копирайтеров внимательнее относиться к индивидуальным особенностям речи, к самым различным звукам, сопровождающим нас по жизни. Вот что о радио и телевидении говорил М. Маклюэн:

«Радио – это расширение акустической, высокодостоверной фотографии визуального. Телевидение, в свою очередь, – прежде всего расширение осязания, заключающего в себе максимальное взаимодействие всех чувств… Только фонетическое письмо обладает властью разделять и фрагментировать чувства и отбрасывать прочь семантические сложности. Телевизионный образ обращает вспять этот письменный процесс аналитической фрагментации чувственной жизни.

Визуальный акцент на непрерывности, единообразии и связности, почерпнутый из письменности, сталкивает нас с великими техническими средствами внедрения непрерывности и линейности через фрагментированное повторение»[10].

Персональный компьютер и принтер чрезвычайно повысили производительность труда копирайтеров.

Без сомнения, крупнейшие технические достижения повлияли как на интенсивность работы копирайтеров, так и на качество текстов, усиливая их реалистичность, динамизм, образность.

Интернет

Среди достижений технического прогресса необходимо особо выделить появление Интернета. В 1991 году стала общедоступной World Wide Web – Всемирная паутина. В 1992 году появился первый блог Тима Бернерса-Ли. В 1997 году – первая социальная сеть SixDegrees.com.

Интернет позволил копирайтерам быстро и легко тиражировать свои тексты, доносить их практически до любой целевой аудитории. Также он повысил спрос на журналистов, пишущих для традиционных и электронных СМИ, и породил спрос на блогеров, СЕО-копирайтеров и рерайтеров.

С появлением интернета копирайтинг стал массовым. Им начали заниматься не только профессионалы, но и все желающие (разумеется, с различным успехом).

Словесные науки

Развитию копирайтинга содействовало появление наук, связанных с изучением слова, текста и языка. Наверное, первыми профессионально подошли к искусству владения словом древнегреческие софисты – риторы, платные учителя, которые в V–IV веках до н. э. обучали красноречию и составляли речи для нужд граждан. Софист Горгий пишет в своей «Похвале Елене»: «Слово есть великий властелин, который, обладая весьма малым и совершенно незаметным телом, совершает чудеснейшие дела. Ибо оно может и страх изгнать, и печаль уничтожить, и радость вселить, и сострадание пробудить»[11].

Аристотель определяет риторику как «искусство находить возможные способы убеждения относительно любого предмета». В своих книгах – «Поэтика» и «Риторика» – он рассматривает человеческую речь и выделяет в ней такие части, как элемент (звук), слог, союз, имя, глагол, член (не имеющий самостоятельного значения звук, показывающий начало или конец предложения), падеж, предложение, три основных части речи – имя, глагол и союз. Другие греческие ученые, связанные с философской школой стоиков, выделяют 5 частей речи: глагол, союз, член, имя собственное и имя нарицательное, уточняют понятие падежа.

На протяжении веков возникли и развивались отдельные науки, посвященные изучению слова, текста и языка:

– семиотика (исследует свойства знаков и знаковых систем);

– лингвистика (изучает существующие, существовавшие или возможные в будущем языки, человеческий язык вообще);

– лексикология (изучает слово, его значение, систему взаимоотношений слов, историю формирования современной лексики, функционально-стилевое различие слов в разных сферах речи);

– риторика (изучает искусство речи, правила построения художественной речи, ораторское искусство, красноречие);

– филология (изучает культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве).

Примечательно, что текст (copy) обычно рассматривается с точки зрения различных наук. Науки, занимающейся собственно текстом, не существует.

В целом, как мы видим, развитие копирайтинга шло параллельно развитию общества. Современный копирайтинг отвечает потребностям современного человека и соответствует его научным и техническим достижениям.

Необходимо отметить, что за века развития копирайтинга сформировались также и его различные типы, возникла определенная специализация создателей текстов.

Типы копирайтинга

Копирайтинг в его современном виде можно подразделить на следующие типы[12]:

1. Литературный копирайтинг (проза, поэзия, драматургия).

2. Медиакопирайтинг (тексты для всех видов СМИ).

3. Рекламный копирайтинг (рекламные тексты).

4. PR-копирайтинг (тексты для журналистов, тексты для спикеров).

5. Деловой копирайтинг (тексты презентации, делового письма, коммерческого предложения).

6. СЕО-копирайтинг (тексты для интернет-страниц «под» поисковые системы).

7. Рерайтинг («переписанные» тексты, как правило, для интернет-страниц).

Литературный копирайтинг – самый сложный, так как требует наличия и соответствующего таланта, и определенных профессиональных навыков. Количество людей, освоивших литературный копирайтинг, относительно невелико. Значительно проще научиться медиакопирайтингу, рекламному копирайтингу, PR-копирайтингу, деловому копирайтингу, CEO-копирайтингу и рерайтингу.

Чем сложнее тип копирайтинга, тем меньше специалистов им занимаются. Чем проще и доходнее тип копирайтинга, тем больше конкуренция на соответствующем рынке труда. Сегодня можно говорить о миграции копирайтеров, в зависимости от ситуации меняющих специализацию, переходящих из одного типа копирайтинга в другой.

Цели и аудитория копирайтинга

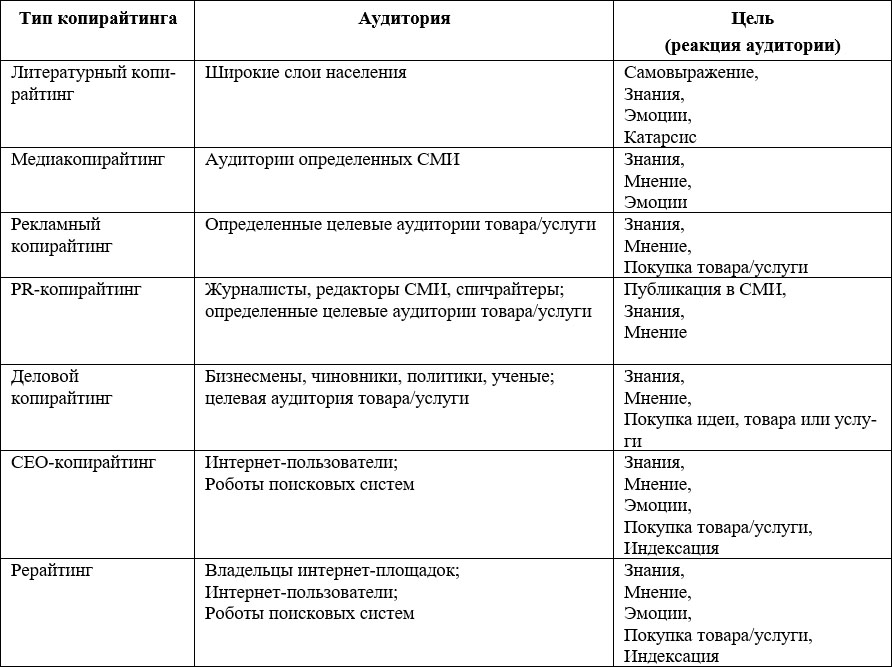

У всех типов копирайтинга есть общие черты. Вместе с тем между ними существуют и значимые отличия, которые, собственно, и позволяют говорить о разных типах копирайтинга. Рассмотрим основные характеристики каждого типа:

1. Литературный копирайтинг

Аудитория:

– широкие слои населения.

Цели:

– выразить себя,

– предоставить знания,

– вызвать эмоции,

– добиться катарсиса (катарсис – горе и радость одновременно, очищение через сострадание; процесс высвобождения психической энергии – эмоциональной разрядки).

2. Медиакопирайтинг

Аудитория:

– читатели, слушатели, зрители определенных СМИ.

Цели:

– предоставить знания,

– сформировать мнение,

– вызвать эмоции.

3. Рекламный копирайтинг

Аудитория:

– определенные целевые аудитории товара/услуги.

Цели:

– предоставить знания,

– сформировать мнение,

– обеспечить покупку товара/услуги.

4. PR-копирайтинг

Аудитория:

– журналисты, редакторы СМИ, спичрайтеры,

– определенные целевые аудитории товара/услуги.

Цели:

– обеспечить публикацию в СМИ,

– предоставить знания,

– сформировать мнение.

5. Деловой копирайтинг

Аудитория:

– бизнесмены,

– чиновники,

– политики

– ученые,

– определенные целевые аудитории товара/услуги.

Цели:

– предоставить знания,

– сформировать мнение,

– обеспечить покупку (идеи, товара или услуги)

6. СЕО-копирайтинг

Аудитория:

– интернет-пользователи,

– роботы поисковых систем.

Цели:

– предоставить знания,

– сформировать мнение,

– вызвать эмоции,

– обеспечить покупку товара/услуги,

– обеспечить качественную индексацию поисковыми системами.

7. Рерайтинг

Аудитория:

– владельцы интернет-площадок,

– интернет-пользователи,

– роботы поисковых систем.

Цели:

– предоставить знания,

– сформировать мнение,

– вызвать эмоции,

– обеспечить покупку товара/услуги,

– обеспечить качественную индексацию поисковыми системами.

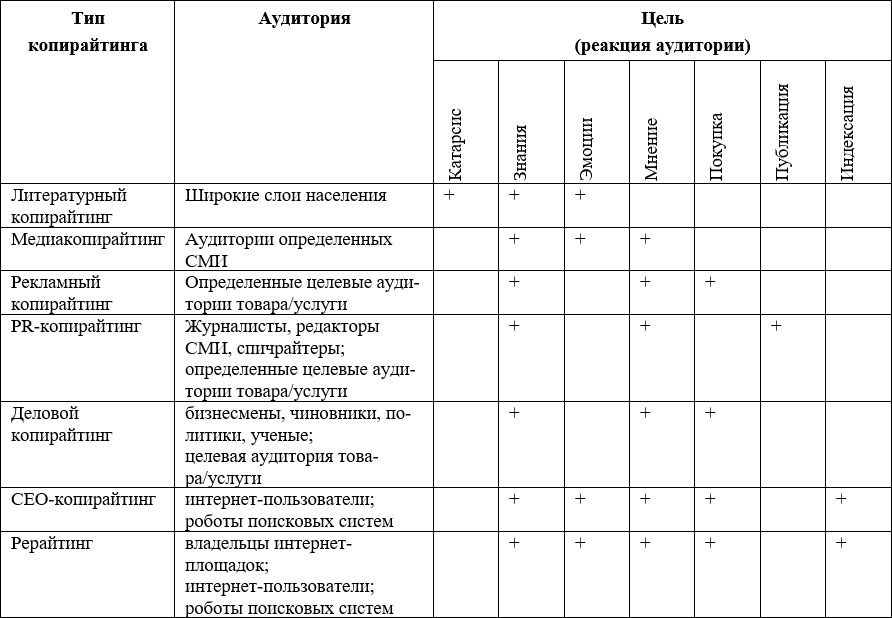

Матрица копирайтинга

Если свести воедино важнейшие характеристики различных типов копирайтинга, то мы получим следующую таблицу-матрицу копирайтинга:

Для того чтобы лучше оценить сходства и различия современных типов копирайтинга, их можно представить в следующем виде:

Как мы видим, у различных типов копирайтинга есть как сходства, так и существенные отличия в аудитории и целях. Исходя из них и строится работа по написанию определенных типов текста.

Глава 2. Коммуникативные модели

Успешная коммуникация копирайтера с аудиторией приводит к желаемым результатам. Неуспешную коммуникацию можно продемонстрировать следующим анекдотом:

Звонок в ресторан:

– Можно у вас заказать столик?

Официант сквозь зубы:

– Сколько раз говорить: мы не занимаемся продажей столиков…

Очевидно, в вышеприведенной ситуации произошел коммуникационный сбой. Для того чтобы успешно коммуницировать с помощью текстов, копирайтеру необходимо понимать, каким образом происходит взаимодействие сообщения с аудиторией. Ученые давно занимаются изучением процесса коммуникации. Можно выделить самые популярные на сегодня общие и рекламные коммуникативные модели. Несмотря на то, что рекламой занимаются не все копирайтеры, на коммуникацию в этой сфере стоит обратить особое внимание, т. к. именно на ее изучение тратятся огромные средства, выделяемые рекламодателями. Знание рекламных коммуникационных моделей наряду с общими будет полезно копирайтеру любого типа.

Общие коммуникативные модели

Современные общие коммуникативные модели так или иначе восходят к теории убедительности Аристотеля, описанной им в «Риторике»[13], в основе которой лежат этос («привычки, нравы, темпераменты, обычаи», «нравственный элемент аргументации»), пафос («стиль, манера, способ выражения чувств», «эмоциональное начало») и логос («слово»). Со временем модель Аристотеля была усложнена Гарольдом Лассуэллом, Полем Лазарсфельдом, Роланом Бартом, Романом Якобсоном, Умберто Эко, Элизабет Ноэль-Нойман, Куртом Левином, Эверттом Роджерсом и др.

В 1948 году американский ученый Г. Лассуэлл предложил свою модель коммуникации, ставшую сегодня «классической»: «кто? сообщает что? по какому каналу? кому? с каким эффектом?».

П. Лазарсфельд сформулировал двухступенчатую модель потока коммуникации, при которой в качестве промежуточного звена между коммуникаторами и коммуникантами появляются неформальные лидеры мнения.

Ж. Дюбуа и его коллеги говорят, что «сообщение есть ничто иное, как результат взаимодействия пяти основных факторов, а именно отправителя и получателя, вступающих в контакт посредством кода по поводу референта»[14].

В модели коммуникации Р. Якобсона содержится шесть компонентов: адресат, адресант, сообщение, контекст (предмет речи), код и контакт (канал связи)[15].

У. Эко в своем исследовании коммуникации вывел постулат о том, что сообщения массовой культуры создаются одновременно и автором, и читателем[16].

По модели «привратника», разработанной К. Левиным, процесс передачи информации часто имеет двух «привратников» и фильтруется как на выходе от источника, так и при приеме информации[17].

Так называемая «спираль молчания» Э. Ноэль-Нойман основана на том, что «СМИ могут манипулировать общественным мнением за счет отсечения большинства от каналов коммуникации и предоставления слова меньшинству… Когда же СМИ искажают картину реального распределения, заставляя ощущать большинство меньшинством, оно (большинство) умолкает и становится пассивным»[18].

Диффузная теория Э. Роджерса подразумевает, «что рассматриваемые идеи никогда не охватывают общество целиком и в один момент. Они постепенно и с разной скоростью просачиваются (диффундируют) через различные слои населения, каналы коммуникации и т. д.» [19]. Сам процесс диффузии разделяется Э. Роджерсом на шесть этапов: внимание, интерес, оценка, проверка, принятие, подтверждение. В данной модели мы можем усмотреть аналогии с популярной формулой рекламной коммуникации AIDA (подробнее о ней поговорим ниже).

Как пишет специалист по деловой коммуникации Нэнси Дуарте: «Коммуникация – процесс сложный, многосоставный, и на каждом его этапе с сигналом может что-то произойти. После того как послание ушло от отправителя, оно оказывается незащищенным от всяких помех и шумов, которые могут исказить его и подорвать способность реципиента понять значение звуков… Сообщение может быть деформировано на любом этапе… Существуют четыре типа “шумов”, которые могут создавать помехи вашему сигналу. Они возникают вследствие недоверия к вам или предвзятости аудитории, или же по семантическим или эмпирическим причинам»[20].

В интерпретации Н. Дуарте шум предвзятости возникает тогда, когда отправитель или получатель сообщения фильтрует идею через свои представления или догмы. Хорошо зная аудиторию, можно частично «обойти» шум предвзятости.

Шум недоверия связан с неспособностью отправителя внушать доверие – негативным первым впечатлением, эмоциональной непривлекательностью, фактологической недоказанностью.

Семантический шум может возникать вследствие чрезмерного употребления жаргонных и паразитных слов, отвлекающего визуального ряда.

Эмпирический шум часто связан с неудобным местом получения информации, с чрезмерной длительностью процесса получения информации, с неудовлетворительным качеством сообщения, с личностью и поведением отправителя сообщения.

Коммуникативные модели рекламы

Коммуникативные модели рекламы «родом» из общих коммуникативных моделей и основаны на изучении поведения потребителей. Они объясняют влияние текста, обосновывают его цели, разрабатывают рекомендации для создания эффективного текста и способов его оценки.

Все современные коммуникативные рекламные модели можно разделить на две большие группы: иерархические (ступенчатые или модели иерархии побуждающих эффектов) модели и «другие».

Переменные, которые были содержимым «черного ящика» бихевиористской «S-R-теории» (теории, по которой процесс воздействия на потребителей проходил по схеме: «Стимул – Черный ящик – Реакция»[21]), в том или ином виде вошли во все иерархические модели влияния рекламы.

Эти модели представляют собой упорядоченную последовательность потребительских реакций. В общем, последовательность такая: реклама – промежуточные эффекты – покупка. Следующая в иерархии потребительская реакция всегда наступает только после реализации предыдущей. Так, в основе моделей с высокой вовлеченностью лежит иерархия «думать – чувствовать – делать» («узнал – почувствовал – сделал»). Согласно иерархии «думать – чувствовать – делать», люди узнают из рекламы факты о торговой марке, изменяют свое отношение к ней, начинают выделять ее среди других и далее покупают ее.

Более тонкая и содержательная, чем иерархия изучения, – это иерархия низкой личной заинтересованности: «думать – делать – чувствовать» («узнал – сделал – почувствовал»). Согласно данной концепции, потребитель узнает о каком-то недорогом продукте, пробует его и далее формирует собственное мнение относительно него.

В основе модели рационализации лежит цепочка «делать – чувствовать – думать». Согласно данной иерархии, «потребитель скептически относится к красивым и заманчивым предложениям, а больше доверяет своему потребительскому опыту, т. е. он сначала покупает что-либо, потом оценивает покупку на уровне ощущений, а в конце уже старается рационально обосновать свой выбор»[22].

Самой известной среди иерархических рекламных моделей является AIDА. Она представляет собой определенную последовательность реакций и способов поведения, которые должна вызвать реклама: А – внимание (attention), I – интерес (interest), D – желание (desire), А – действие (action).

Согласно этой модели, сначала привлекается внимание потребителя, потом в нем возбуждается интерес, который ведет к желанию обладать продуктом, и в заключение происходит желаемое действие (обычно покупка).

Существуют также трактовка AIDA как Awareness – Interest – Desire – Action («осведомленность – интерес – желание – действие»), более расширенная модификация AIDA (в данной модели реклама должна привлекать внимание (attention), удерживать интерес (interest), создавать желание (desire), добиваться доверия (confidence) и требовать покупательного действия (action), модель АССА (A – внимание (attention), C – понимание (comprehension), C – убеждение (conviction), A – действие (action), AIMDA (A – внимание (attention), I – интерес (interest), M – мотив (motive), D – желание (desire), A – активность (activity)) и т. д.

Со временем, однако, исследователям стало ясно, что иерархические модели не могут адекватно и исчерпывающе отражать весь диапазон возможных реакций потребителей на рекламу, которые нередко просто «пропускают» те или иные ступени иерархии. Так, начали появляться модели другого типа: гетерархические, когнитивные, интегрированные и т. д.

В основе гетерархического подхода лежит исключение промежуточных «убеждающих» элементов. Когнитивные модели базируются на предположении о том, что потребительское поведение исключительно рационально и эмоциональные факторы не подлежат рассмотрению. Интегрированные модели также нередко называют «комплексными иерархическими моделями». Они отличаются от иерархических и гетерархических моделей тем, что когнитивные (познавательные, рациональные), аффективные (эмоциональные) и конативные (поведенческие) эффекты или интегрированы друг в друга или поставлены в зависимость от конкретных обстоятельств.

Основные элементы коммуникативных моделей

Разнообразие моделей позволяет рассматривать влияние разных факторов рекламы в разных условиях. Однако практики в принципе относятся неоднозначно ко всем коммуникативным моделям. Так, Ф. Джоунс отмечает: «Теории рекламы, особенно те, в которых анализируются стадии психологического восприятия, глубоко изучены, в частности на факультетах журналистики и общественных связей американских университетов. Но, по моему мнению, применимость этих теорий к профессиональной практике не столь значительна, как полагают многие академические комментаторы. Причина моего скепсиса в следующем: все выдвинутые теории, несмотря на потенциальный интерес к ним практиков и студентов, изучающих рекламу, имеют тот недостаток, что их нельзя проверить на опыте с участием масштабных выборок потребителей, хотя некоторые небольшие лабораторные эксперименты и были проведены, а их результаты опубликованы»[23].

Эти слова можно в полной мере отнести и к общим коммуникативным моделям. Очевидно, коммуникация – процесс весьма сложный и многовариантный. Тем не менее, и ученые, и практики должны понимать суть коммуникации, ее составляющие.

Если проанализировать все коммуникативные модели, то легко заметить, что в них всегда присутствуют три элемента: «кто», «кому» и «что». Соответственно, когда мы говорим о копирайтинге, мы должны хорошо представлять себе эти три элемента: