Полная версия

Ядерное оружие стран мира

Вера президента Рузвельта в возможность и полезность для США сотрудничества с Советским Союзом умерла вместе с ним.

Трумэн не видел причин для отказа от применения атомной бомбы. Он считал, что это не только усилило бы позиции США в послевоенный период и оправдало бы затрату двух миллиардов долларов на создание ядерного оружия, но и дало бы возможность отомстить японцам за Перл-Харбор.

Надо отдать должное руководству и учёным-физикам «Манхэттенского проекта» — свою задачу они выполнили успешно и в срок. В рамках проекта были созданы три атомные бомбы: плутониевая «Штучка» (взорвана 16 июля 1945 г. при первом ядерном испытании на полигоне Аламогордо), урановая «Малыш» (сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 г.) и плутониевая «Толстяк» (сброшена на Нагасаки 9 августа 1945 г.).

На подготовку проведения испытания атомной бомбы было потрачено много сил, энергии и времени, поскольку не было опыта, а были лишь теоретические предпосылки.

Тогда никто не мог однозначно сказать, что произойдёт при ядерном взрыве. Накануне один из участвующих в «Манхэттенском проекте» физиков, Энрико Ферми, даже спорил о том, подожжёт ли ядерная бомба атмосферу земли. Другой физик, научный руководитель проекта Роберт Оппенгеймер, наоборот, пессимистично оценивал силу будущего взрыва в 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Оценки разнились от «пустышки» до 18 тысяч тонн.

16 июля 1945 года в США состоялось первое в мире испытание ядерного оружия на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико. Операция по испытанию атомной бомбы получила кодовое наименование «Тринити». Планирование операции началось ещё весной 1944 года. Сложная теория ядерной реакции и сомнения в правильности конструкции атомной бомбы требовали проверки перед первым боевым применением. При этом вначале рассматривался вариант несрабатывания бомбы, взрыва без запуска цепной реакции или же взрыва малой мощности. Для сохранения хотя бы части дорогостоящего плутония и устранения угрозы заражения местности этим радиоактивным веществом американцы заказали большой прочный стальной контейнер, способный выдержать взрыв обычного взрывчатого вещества.

Для испытания заранее подобрали малонаселённый район США, причём одним из условий было отсутствие в нём индейцев. Вызвано это было не расизмом или секретностью, а сложными взаимоотношениями руководства «Манхэттенского проекта» с Бюро по делам индейцев. В итоге в конце 1944 года был выбран район Аламогордо в штате Нью-Мексико, находящийся в ведении авиационной базы, хотя сам аэродром был расположен вдали от него.

Ядерная бомба была установлена на 30-метровую стальную вышку. Это было сделано с учётом предполагаемого использования боевого ядерного заряда в авиабомбах. Также подрыв в воздухе максимизировал воздействие взрыва на цель. Взрыв, ознаменовавший собой начало ядерной эры, прогремел в 5 часов 30 минут утра по местному времени 16 июля 1945 года. Все участвующие в испытании видели яркую вспышку взрыва бомбы, залившую ослепительным светом всё вокруг. Однако в отдалении от точки взрыва взрывная волна, напротив, несколько разочаровала военных, хотя на самом деле сила взрыва была чудовищная и гигантский 150-тонный контейнер «Джамбо» был легко опрокинут этой волной. Даже далеко от полигона жители были испуганы ужасающим гулом, донёсшимся со стороны Аламогордо. Рассчитанная по показаниям прибора сила ядерного взрыва составила около 20 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. США получили устрашающее оружие массового поражения — «ядерную дубинку» — для использования в своих геополитических целях.

Подчеркнём, что успехи «Манхэттенского проекта» стали возможными благодаря исключительной роли его научного руководителя. Это был американский учёный Джулиус Роберт Оппенгеймер, профессор физики Калифорнийского университета в Беркли, член Национальной академии наук США. Историки часто называют его «отцом атомной бомбы».

Создавая ядерное оружие, Оппенгеймер понимал свою ответственность, потому что это одно из трагических событий в истории науки, когда фантастические по своей смелости и значимости открытия обернулись созданием оружия, способного уничтожить всю человеческую цивилизацию. Возглавив научную часть «Манхэттенского проекта», он хотел, как и президент Рузвельт, лишь одного — опередить в ядерной гонке Германию. Однако другие деятели США так не считали. Если Оппенгеймер после первого в мире испытания ядерной бомбы сказал: «Война закончена», то его коллега по «Манхэттенскому проекту» вполне определённо и показательно добавил: «Да, но после того, как мы сбросим две бомбы на Японию».

Уже после официального завершения работ по программе «Манхэттена» его научный руководитель Роберт Оппенгеймер в своей прощальной речи 3 ноября 1945 года в Лос-Аламосе отмечал, что создание ядерного оружия было органически необходимо, и в то же время предупреждал об опасностях, которые оно принесёт человечеству. «Думаю, — говорил он, — будет справедливо сказать, что атомное оружие — угроза каждому человеку, и в том смысле — общая проблема, такая же общая, как проблема разгрома нацистов, стоящая перед союзническими войсками. При этом нужен общественный контроль, и это вполне очевидно. Контроль над ядерным оружием не может быть единственной целью, его конечная цель — объединённый мир, где нет места войне…»

Вполне разумным является то, что в такой важной для развития человечества сфере, как ядерное оружие, историческая роль личности очень велика. Для примера можно провести две параллели: если учёный Роберт Оппенгеймер и президент Рузвельт создавали ядерное оружие, чтобы остановить Гитлера в его стремлении к мировому господству, то генерал Лесли Гровс и президент Гарри Трумэн хотели получить «ядерную дубинку», чтобы держать всех в страхе и таким образом добиваться решения своих тактических и стратегических целей во внешней политике.

Однако монополия США на ядерное оружие продолжалась недолго, всего четыре года. 29 августа 1949 года в СССР было проведено испытание советской атомной бомбы. Советский Союз стал второй ядерной державой мира. Это явилось отправной точкой в гонке ядерных, а потом и термоядерных вооружений между США и СССР, к которой позднее присоединились и другие страны.

Что касается термоядерного оружия, то к его созданию американцы приступили ещё в конце «Манхэттенского проекта». О термоядерной бомбе, которая может быть в сотни раз мощнее ядерной, американское руководство начало думать сразу после создания атомной бомбы в 1945 году. Но официально о начале работ по термоядерной программе в Соединённых Штатах 33-й президент США Гарри Трумэн заявил 30 января 1950 года. Одной из предпосылок начала программы стало испытание в СССР атомной бомбы в 1949 году. Американское руководство хотело создать более мощное оружие массового поражения.

С точки зрения физики ядерное оружие основано на делении ядер урана-235 и плутония-239, а термоядерное — наоборот, на синтезе ядер дейтерия и трития. При реакции синтеза ядер выделяется огромное количество энергии. Поэтому в последние годы предпочтение отдаётся термоядерному оружию. Оно имеет те же поражающие факторы, что и ядерное (световое излучение, ударная волна, радиоактивное облучение), но обладает большей мощностью взрыва.

Из истории создания термоядерного оружия известно следующее. В мае 1941 года японский физик Токутаро Хагивара из Киотского университета высказал на лекции мысль, что есть возможность возбуждения термоядерной реакции между ядрами водорода, которую можно вызвать взрывной цепной реакцией деления ядер урана-235. Затем в сентябре 1941 года идею бомбы с термоядерным синтезом, инициируемым атомным зарядом, выдвинул выдающийся итальянский физик Энрико Ферми, сообщив о ней своему коллеге американскому физику Эдварду Теллеру в самом начале «Манхэттенского проекта». В 1941 году он работал в Чикагском и Колумбийском университетах, а также в Лос-Аламосской лаборатории, был введён в состав исследовательской группы по созданию атомной бомбы. Э. Теллер стал руководителем программы по созданию водородной бомбы.

Надо отметить, что по своим убеждениям Теллер был милитаристом, ратовавшим за обеспечение приоритета Соединённых Штатов в области ядерных вооружений. Физик выступал против запрещения ядерных испытаний в трёх средах, за работу по созданию более дешёвых и эффективных видов атомного оружия, которые поразят цель с незначительным выпадением радиоактивных осадков, за развёртывание новых видов вооружений, в том числе и лазерного оружия в космосе.

Летом 1942 года американские и европейские исследователи, обсуждая будущее Лос-Аламосского научного городка, затронули проблему создания дейтериевой «супербомбы».

Следует сказать, что к решению проблем по созданию термоядерного оружия могли близко подойти и немецкие физики, работавшие над атомной бомбой. Один из них случайно обнаружил патент на «способ возбуждения и проведения ядерных процессов», в котором рассматривался вопрос не разделения тяжёлых ядер (атомный вариант высвобождения огромной энергии), а противоположный процесс — слияние лёгких ядер (термоядерный вариант). Авторы — Арно Браш (Нью-Йорк, США) и Фриц Ланге (Харьков, СССР). По мысли авторов, эти процессы также должны привести к выделению большого количества энергии. Однако немецкий физик посчитал эту идею недостаточно обоснованной.

Первые важные и базовые шаги к осуществлению проекта синтеза сделал сотрудник Теллера польский математик Станислав Улам. Для инициирования термоядерного синтеза он предложил сжимать термоядерное топливо до начала его нагрева, используя для этого факторы первичной реакции расщепления, т. е. в одной оболочке разместить ядерный и термоядерный компоненты бомбы.

Совместный доклад Теллера и Улама от 9 марта 1951 года вывел программу Соединённых Штатов по созданию термоядерных бомб колоссальной мощности на финишную прямую. Эта исследовательская программа была завершена взрывом 1 ноября 1952 года на атолле Эниветок (Маршалловы острова) первого термоядерного устройства «Иви Майк». Но это была не собственно бомба, а большая ёмкость, в которую поместили атомный заряд и смесь жидкого дейтерия и трития. Общая масса устройства составила более 60 тонн. Мощность взрыва «Иви Майк» достигла 10,4 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Затем последовали и другие испытания, которые привели к сокращению объёма и массы термоядерных бомб, а также к увеличению мощности заряда.

Так, 21 мая 1956 года был произведён успешный сброс бомбы с самолёта, а уже к 1960 году американцы смогли принять на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты с боеголовками мегатонного класса W-47, которые развернули на атомных подводных лодках.

Подводя итоги, можно сказать, что ядерное оружие впервые в истории человечества создали, испытали и применили Соединённые Штаты Америки. Поэтому на вопрос о том, кто виноват, что в мире появилось новое оружие массового поражения, можно ответить однозначно: конечно, Америка! Сомнений нет!

Глава четвертая. Термоядерный ответ Советского Союза

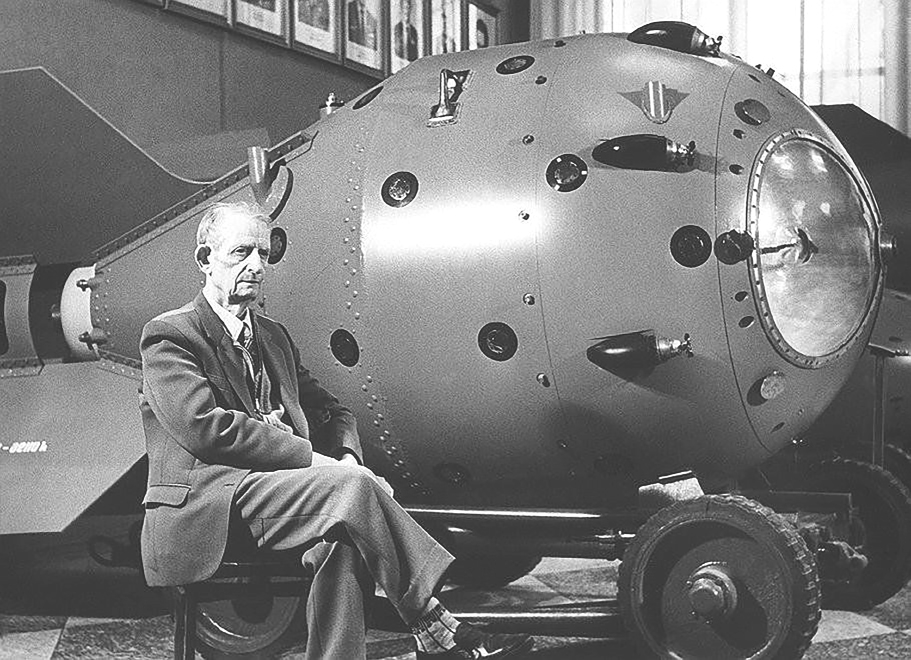

Фото: «Ю. Б. Харитон у бомбы» [4]

1

Шёл предъюбилейный 1949 год. День Победы 9 мая жители Страны Советов встречали всеобщим ликованием. Заканчивалась первая послевоенная трудовая пятилетка, которая оказалась весьма успешной: восстановлены тысячи городов и деревень страны, которые были разрушены фашистами в первые годы Великой Отечественной войны; под руководством Коммунистической партии и Советского правительства за четыре послевоенных года страна добилась внушительных успехов в области промышленности и сельского хозяйства, науки и техники, здравоохранения, образования и культуры. Жизнь людей постепенно налаживалась, а они отдавали все свои силы на восстановление страны, работая не покладая рук. Лозунг «Всё для победы!» оказался актуальным и в мирное время.

Эти успехи СССР не давали покоя его бывшим союзникам во Второй мировой войне — США и Великобритании. Американцы, размахивая своей «ядерной дубинкой», грозились покончить с коммунизмом и его идеологией. Англичане поддерживали военных «ястребов» из Пентагона. Более того, сам премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль ещё в 1948 г. настаивал на немедленной ядерной войне против Советского Союза. В начале 1949 г. Пентагон Соединённых Штатов Америки даже разработал план войны с Россией под кодовым названием «Дропшот». Согласно этому плану США должны были сбросить на крупные города и промышленные центры СССР не менее 300 атомных бомб и вдогонку ещё 20 тысяч обычных авиабомб и снарядов. При этом Трумэн и Черчилль считали, что этот ядерный удар по Советскому Союзу следует нанести в ближайшие годы, пока у Советов ещё нет собственного ядерного оружия.

Удар отложили, поскольку, по данным специалистов по России, создание советской атомной бомбы считалось возможным лишь через 20 лет. «Сегодня промышленность Советского Союза занимает второе место в мире, — писали они, — но это не та промышленность, которая нужна. Русская промышленность занята созданием, главным образом, тяжёлого грубого оборудования, вроде сталелитейных печей и паровозов».

Но они сильно ошибались. Зная, как советские люди, в том числе учёные, умеют работать и преодолевать трудности, знаменитый физик Альберт Эйнштейн ещё в 1946 г. писал: «Что касается так называемого секрета атомной бомбы, то я полагаю, что Россия будет способна производить атомные бомбы своими собственными силами через некоторое время». Конечно, проживая в США, Эйнштейн через своих друзей по каким-то каналам видимо узнавал о состоянии работ, производимых учёными-физиками в области ядерной программы Советского Союза. Он прекрасно понимал, что задачи атомной науки в СССР с первых шагов её развития были подчинены благородным, гуманным целям мирного атома. Только угроза ядерного нападения империалистических государств, угроза безопасности страны заставила советских учёных форсировать создание атомной бомбы.

Надо отдать должное советскому руководству и лично товарищу Сталину за особое внимание к вопросам обеспечения безопасности страны, в том числе в области создания нового (ядерного и термоядерного) оружия массового поражения.

Эти вопросы часто обсуждались на заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б). На одном из таких заседаний присутствовали некоторые первые секретари ЦК КП(б) союзных республик, в том числе только что переведённый из Киева в Москву на должность первого секретаря МК Никита Сергеевич Хрущёв. В правительственных кругах Москвы его считали вполне успешным руководителем и перспективным партийным работником. В качестве заслуг учитывали его достаточно эффективную деятельность в должности первого секретаря ЦК КП(б) Украины, начиная с 1938 года, и как члена Военного совета ряда фронтов в годы Великой Отечественной войны.

Первым пунктом повестки дня заседания Политбюро ЦК ВКП(б), как это довольно часто бывало, был вопрос, связанный с обороной страны от внешних угроз.

В своём вступительном слове товарищ Сталин кратко охарактеризовал состояние дел в области создания советской атомной бомбы. Слегка похвалил Курчатова и Берию за проделанную работу, которая, по их мнению, уже практически завершена и подходит к полигонным испытаниям самого изделия. «Однако есть и проблемы, — отметил докладчик. — Главными из них являются обогащение урана и строительство электростанций для получения оружейного плутония». Особо подчеркнул, что без этих элементов невозможно создать достаточное количество ядерных боеприпасов, чтобы обеспечить безопасность нашей страны.

По обыкновению, в конце своего выступления Иосиф Виссарионович спросил:

— Есть ли вопросы, товарищи?

Первым быстро поднялся с места Никита Хрущёв и громко произнёс:

— Американцы, товарищ Сталин, уже давно накапливают свой ядерный арсенал и готовы сбросить на нас сотни атомных бомб. Что тогда будет с нами и нашей страной?

Сталин посмотрел своим колким взглядом на Хрущёва и резко заметил:

— Вы, Никита Сергеевич, ещё молоды, и это хорошо, но проявлять трусость и вносить панику — очень плохо!

Наступило гробовое молчание…

Хрущёв вспыхнул, гнев подкатил к горлу. Его лицо покрылось красными пятнами, а на лбу появилась испарина. Но буквально через минуту-две он пришёл в себя, не стал влезать «в драку» и благоразумно промолчал, понимая, что находится не у себя в Киеве, а в кремлёвском кабинете.

Тем временем Сталин, обращаясь уже ко всем присутствующим, спокойным и уверенным голосом произнёс:

— Дорогие товарищи! У меня есть для вас хорошая новость: совсем скоро мы сможем ответить американцам дуплетом — ядерным и термоядерным, лишь с небольшой разницей по времени.

2

День 29 августа 1949 года для Советского Союза стал историческим: была испытана первая атомная бомба. С целью обеспечения секретности бомба имела кодовое название «Реактивный двигатель С» (РДС). Советские учёные-физики между собой называли её «Россия делает сама», а чаще всего — «Реактивный двигатель Сталина». Верховный, конечно, знал об этом и был не против…

Испытание плутониевой бомбы имплозивного типа РДС-1 было проведено на Семипалатинском ядерном полигоне. Место для полигона на юго-востоке страны, в малонаселённой казахской степи, выбрал сам руководитель советского атомного проекта академик Игорь Васильевич Курчатов.

Рано утром 29 августа 1949 года на ядерный полигон прибыли члены Государственной комиссии: от Академии наук СССР Госкомиссию возглавлял сам Курчатов, от Совета Министров СССР — заместитель министра внутренних дел СССР Авраамий Павлович Завенягин. В составе Госкомиссии были также представители Верховного командования Советской Армии.

Под непосредственным наблюдением Курчатова и Завенягина была проведена окончательная сборка атомной бомбы и проверка срабатывания системы её подрыва. Бомба была установлена на 30-метровой стальной башне, на безопасном расстоянии от блиндажа испытателей и членов Госкомиссии.

Остатки дня прошли в проверке программы, разработанной ранее испытателями, а также в решении вопросов, связанных с расстановкой групп наблюдения, расположенных как близко к эпицентру взрыва, так и далеко (на расстоянии сотен и даже тысяч километров). Был проведён также дополнительный инструктаж всех лиц, находящихся на полигоне, о соблюдении техники безопасности. В этих заботах прошёл весь день.

К сожалению, погода ещё с утра оказалась плохой: дул сильный ветер, а к вечеру на небе собрались грозовые тучи, сверкали молнии, и гремели раскаты грома. Игорь Васильевич Курчатов понимал, что нажимать красную кнопку на подрыв бомбы при такой погоде было опасно, а рисковать при решении государственных задач руководитель ядерного проекта не привык.

В одной рубашке с расстёгнутым воротом он вышел из блиндажа и, прикрывая правой рукой широкую бороду, быстрым шагом направился навстречу ветру в сторону стальной башни, на которой было закреплено его детище — первая в СССР плутониевая бомба. Сердце ёкнуло от радости. Издали его фигура напоминала изображение Петра I на известной картине Валентина Серова.

Ветер усилился, что привело к срыву некоторых поднятых в небо аэростатов с приборами для фиксации параметров взрыва. «Этого ещё нам не хватало!» — буркнул Курчатов и ещё быстрей пошёл в сторону вышки. Подойдя к ней и осмотрев её, он не обнаружил никаких внешних повреждений.

Ночь прошла в тревожных ожиданиях, заснуть никому не удалось. Для Курчатова наступил новый отсчёт времени. В том, что всё сработает нормально, он не сомневался. Было уже далеко за полночь, когда сам Курчатов взял микрофон в руки и передал по радио:

— До взрыва осталось 4 часа. Взрыв переносится на час раньше, на 7 утра.

Время пролетело быстро, словно миг. Наконец все находящиеся в блиндаже услышали команду «Ноль!» и прильнули к наблюдательным амбразурам. Сквозь толстые защитные очки ударил мощный пучок света, всех слегка тряхнуло, а в ушах послышался гул, похожий на приземистый раскат грома. Через несколько мгновений возник огромный ядерный гриб во всей своей красе, медленно поднимающийся ввысь, прямо в голубое небо. Кто-то радостно крикнул:

— Свершилось!

Все начали, обнимаясь, поздравлять друг друга и кричать «Ура!».

Испытание первой советской ядерной бомбы прошло успешно. Её мощность в тротиловом эквиваленте составила около 22 килотонн.

— Не меньше, чем у американцев, — сказал Курчатов и улыбнулся.

Официально о создании советской атомной бомбы всему миру Правительство СССР сообщать не стало, зато поздравить учёных-физиков и всех причастных к этому успеху советских людей в Кремле не забыли. На этом мероприятии присутствовал сам товарищ Сталин. 29 октября 1949 года он подписал закрытое Постановление Совета Министров СССР о поощрении особо отличившихся участников работ во главе с И. В. Курчатовым.

Государственные награды и поощрения включали в себя:

— присвоение званий Героев Социалистического Труда;

— присвоение званий лауреатов Сталинской премии 1-й степени с выделением им на безвозмездной основе загородных дач;

— премирование крупной денежной суммой;

— премирование машинами «ЗИС-110» или «Победа».

При этом всем награждённым было предоставлено право на обучение своих детей в любых учебных заведениях страны за счёт государства, а также (пожизненно для награждённых, их жён и до совершеннолетия их детей) право на бесплатный проезд неограниченное число раз железнодорожным, водным и воздушным транспортом в пределах СССР (это право потом отменил Хрущёв).

Два участника работ по созданию советской атомной бомбы, а именно Игорь Курчатов и Лаврентий Берия, были отмечены особо — им было присвоено звание «Почётный гражданин СССР», которое, как оказалось впоследствии, было первым и единственным случаем такого поощрения в истории Советского Союза. В дальнейшем это звание никому не присуждалось.

Следует особо подчеркнуть, что эти люди, а также тысячи других участников создания первой советской атомной бомбы заслужили поощрения и благодарности за свой героический труд в тяжёлые военные и послевоенные годы.

Известно, что школа учёных-физиков Советского Союза ещё до начала Второй мировой войны считалась одной из лучших в мире. При этом, в отличие от немцев и американцев, все свои открытия и практические достижения в области получения огромной энергии в результате деления и синтеза некоторых ядерно-активных элементов наши учёные стремились использовать в мирных целях, на благо всего человечества. Примеры есть, и их достаточно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.