полная версия

полная версияАктуальные проблемы государственной политики

Таким образом, естественное состояние для человека – война всех против всех (bellum omnium contra omnes). В условиях цивилизации (гражданского общества) по общему договору эта война вводится в рамки закона и учреждается мощное государство («Левиафан», или земной «смертный» Бог), способное всех заставить выполнять нормы закона.

Американский антрополог М. Салинс пишет: «Гоббсово видение человека в естественном состоянии является исходным мифом западного капитализма. В сравнении с исходными мифами всех иных обществ миф Гоббса обладает совершенно необычной структурой, которая воздействует на наше представление о нас самих. Насколько я знаю, мы – единственное общество на Земле, которое считает, что возникло из дикости, ассоциирующейся с безжалостной природой. Все остальные общества верят, что произошли от богов… Судя по социальной практике, это вполне может рассматриваться как непредвзятое признание различий, которые существуют между нами и остальным человечеством».

Разрабатывая понятие человека-атома и его взаимоотношений с обществом, Т. Гоббс и Дж. Локк дали представление о частной собственности. Она и стала осью гражданского общества и главным мотивом перестройки традиционного патерналистского государства в либеральное. Вот слова Дж. Локка: «Главная и основная цель, ради которой люди объединяются в республики и подчиняются правительствам – сохранение их собственности». Ж.-Ж. Руссо в «Рассуждениях о происхождении неравенства» (1755) так писал о возникновении гражданского общества: «Первый, кто расчистил участок земли и сказал: “это мое” – стал подлинным основателем гражданского общества». Он добавил далее, что в основании гражданского общества – непрерывная война, «хищничество богачей, разбой бедняков».

Из истории политической науки

Томас Гоббс (1588—1679)

Английский философ, одним из первых выдвинул теорию общественного договора и разрабатывал вопросы государственного суверенитета.

Основные сочинения: «О гражданине» (1651), «Левиафан, или Материя, Форма и Власть (1651)

Жан-Жак Руссо (1712—1778)

Французский философ и писатель эпохи Просвещения. Активно отстаивал идею народного суверенитета и прямой демократии.

Основные сочинения: «Рассуждения о происхождения неравенства» (1754), «Об общественном договоре» (1762)

Важно!

Предпосылкой возникновения нового общества и нового государства была Реформация в Европе в XVI—XVII вв., давшая религиозное обоснование превращения общинного человека в индивида и собственника.

Революцию в идее государства произвели уже М. Лютер и Ж. Кальвин. В традиционном государстве Европы монарх был помазанник Божий, и все подданные были в каком-то смысле его детьми. Государство не было классовым. Впервые М. Лютер обосновал возникновение классового государства, в котором представителями высшей силы оказываются богатые. Здесь уже не монарх есть представитель Бога, а класс богатых.

Равенство перед законом (право субъекта) обращается в неравенство личностей перед Богом. Читаем у М. Лютера: «Наш Господь Бог очень высок, поэтому он нуждается в этих палачах и слугах – богатых и высокого происхождения, поэтому он желает, чтобы они имели богатства и почестей в изобилии и всем внушали страх. Его божественной воле угодно, чтобы мы называли этих служащих ему палачей милостивыми государями».

Богатые стали носителями власти, направленной против бедных (бедные становятся «плохими»).

Из истории политической науки

Мартин Лютер (1483—1546)

Христианский богослов, один из главных деятелей протестантской Реформации, переводчик Библии на немецкий язык.

Основные сочинения: «О свободе христианина» (1520), «О рабстве воли» (1525)

Жан Кальвин (1509—1564)

Христианский богослов, один из главных деятелей протестантской Реформации, основатель кальвинизма.

Основное сочинение: «Наставление в христианской вере» (1560)

В цивильном обществе, где кровожадность «естественного» человека была усмирена правом, так что «война всех против всех» приняла форму конкуренции, движущей силой, соединяющей людей в общество, являлся страх. Уже Т. Гоббс вводит этот постулат: «Следует признать, что происхождение многочисленных и продолжительных человеческих сообществ связано…

с их взаимным страхом». То есть под той положительной мотивацией, какой А. Смит считал поиск выгоды на рынке, лежит страх быть побежденным в конкуренции. При этом страх должен быть всеобщим и должно существовать равенство в страхе. Т. Гоббс пишет: «Когда же частные граждане, т.е. подданные, требуют свободы, они подразумевают под этим именем не свободу, а господство».

Из истории политической науки

Адам Смит (1723—1790)

Шотландский экономист и философ, один из основателей современной экономической теории

Основные сочинения: «Теория нравственных чувств (1759)», «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776)

§ 4. Государственный суверенитет и глобальные трансформации

Идея суверенитета, т.е. монополии государства на власть в пределах своей территории, со времен Вестфальского мира 1648 г. являлась тем, на основе чего выстраивалась система межгосударственных отношений. Постепенно национальными государствами вырабатывались основные принципы сотрудничества, получившие в XX в. свое юридическое закрепление в Уставе ООН и иных международных актах. Среди них особо стоит отметить принцип суверенного равенства государств, добросовестного выполнения международных обязательств, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы ее применения.

Однако с распадом СССР и установлением в мире режима «односторонней многополярности» во главе с США игнорирование норм международного права и принципов сотрудничества суверенных государств стало отличительной чертой поведения западных стран на международной арене. На политической карте мира время от времени стали появляться государства-изгои, юридически суверенные, однако фактически лишенные права на суверенное развитие. Против политических режимов таких стран в обход санкции Совета Безопасности ООН не раз применялись меры не только политико-экономического, но и военного характера. В обиход вошло понятие гуманитарной интервенции.

Кроме того, современный миропорядок характеризуется усилением глобализации, проходящий под неолиберальными лозунгами, экспортируемыми из западных стран. Транснациональное распространение мирового капитала постепенно выводит из сферы деятельности государственных органов власти задачу по контролю над социально-экономическими процессами. В связи с этим международный бизнес в лице транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных банков (ТНБ) стремится в значительной степени ослабить роль государственных институтов, чтобы иметь возможность свободного доступа к национальным рынкам.

Характерна в связи с этой дискуссией позиция Ноама Хомского. Главная угроза сегодня ему видится не в прежних государственных тоталитарных режимах, а в новом тоталитаризме «корпоративной тирании». Целевая установка происходящей трансформации определяется американским философом тем, чтобы «перенести принятие решений, касающихся жизни и чаяний народа, в руки частнособственнических тираний, работающих тайно и без публичного надзора и контроля».

О кризисе национального государства говорят сегодня и на уровне экспертного сообщества, и на уровне высоких политических кругов. Кризис состоит в переходе реальных управленческих механизмов от национального государства к другим акторам. Концепт национального государства состоял в неограниченной в рамках соответствующего государственного пространства и внешней субъектности суверенности гражданской нации. Теория общественного договора как раз и была предназначена к тому, чтобы объяснить происхождение государства через историческое установление национального консенсуса. Десуверенизация национального государства ведется в двух основных направлениях – в пользу мирового геополитического центра и в пользу действующих на территории страны глобальных корпораций.

Сегодня все более очевидно расхождение реального и декоративного суверенитета. Реальной суверенностью обладает сравнительно небольшое количество государств в современном мире. Да и в отношении них действуют определенные ограничители суверенитета (имея хотя бы в виду включенность в международную финансовую систему). С конца XX в. существует глобальный геополитический актор мирового управления. Большинство государств современного мира десувернизовано именно в отношении этого центра. Мировой элите отдается в новой модели приоритет перед национальными элитами.

В то же время снижение возможностей государства по влиянию на хозяйственные процессы ставит под сомнение его способность выполнять остальные задачи. Как следствие, возрастает угроза общественной и социальной нестабильности.

Важно!

Таким образом, в условиях глобализации государственный суверенитет оказывается под значительным давлением со стороны как других государств, так и новых международных институтов. Эта ситуация открывает широкие возможности для появления новых конфликтов между национальным и глобальным. При этом данная проблема преимущественно затрагивает государства, уступающие в своем экономическом, военном и политическом развитии западным державам. В результате встает очевидный вопрос о равенстве государств друг перед другом в рамках современного мирового порядка. «Право сильного» становится доминирующим фактором мировой политики и мировой экономики. При этом этим «правом» обладают не только западные страны, но и крупные транснациональные корпорации.

§ 5. Государство как система институтов

Начиная с Т. Гоббса, при рассмотрении государства его структурируют как систему политических институтов – в рамках или административно-юридического, или социологического подхода. Вот одно из определений политического института (М. Леви): «Политические институты есть формальное соглашение между группами людей, поведение которых регулируется четко определенными правилами и самим процессом принятия решения, что обеспечено полномочиями одного лица или группы лиц, опять-таки формально облеченных властью».

К. Поппер писал: «Мы должны понять, что все политические проблемы в конце концов носят институциональный характер, что поэтому в политике важны не столько личные мнения, сколько юридическое оформление политических проблем и что прогресс на пути к равенству можно обеспечить только с помощью институционального контроля над властью».

Из истории политической науки

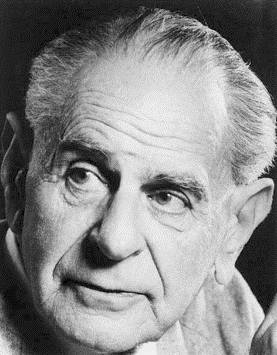

Карл Поппер (1902—1944)

Австрийский и британский мыслитель в области философии науки, социальной и политической теории, основоположник критического рационализма.

Основные сочинения: «Открытое общество и его враги» (т. 1 – 1945, т. 2 – 1965), «Нищета историцизма» (1957), «Предположения и опровержения: рост научного знания» (1963)

М. Вебер также считал государством именно и только систему институтов, причем следующих рациональным нормам. Вот его главная дефиниция: «Современное государство есть организованный по типу учреждения союз господства, который добился успеха в монополизации легитимного физического насилия как средства господства и с этой целью объединил вещественные средства предприятия в руках своих руководителей».

Важно!

Другими словами, главное свое полномочие – физическое насилие – государство осуществляет через учреждения, действующие рационально (а не по произволу). Государство, чтобы быть таковым, должно охранять свою монополию на насилие и допускать распоряжение оружием («вещественными средствами») лишь высшими руководителями.

Из истории политической науки

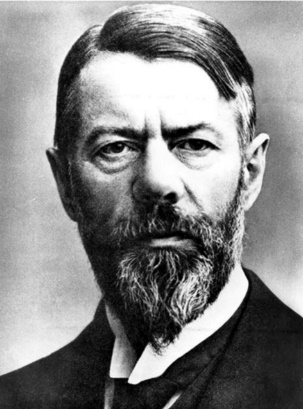

Макс Вебер (1864—1920)

Немецкий мыслитель, историк и социолог, один из основоположников социологии как науки.

Основные сочинения: «Национальное государство и экономическая политика» (1985), «Политика как призвание и профессия» (1919), «Экономика и общество» (посмерт. изд. – 1922)

Здесь надо отметить, что сильный акцент политологии на рациональность политических институтов государства в первой трети ХХ в. столкнулся с мощным вызовом – бунтом иррационального, вызванным воздействием ценностей, сложившихся в необычную систему. А.С. Панарин пишет: «Соотношение между двумя детерминантами власти – со стороны интересов и со стороны ценностей – представляет сегодня одну из важнейших проблем политологического анализа… Нередко забывают, что наряду с различиями плохого и хорошего порядка существует более кардинальное различие порядка и xaoса. Пopa понять, что, ломая прежний порядок, реформаторы автоматически не попадают в “светлое будущее” на основе непреложных закономерностей прогресса. В действительности мы живем не во Вселенной Маркса, а во Вселенной Винера, в которой хаос – более вероятное состояние, чем какой бы то ни был порядок… Процедуры согласования интересов давно изучает западная политическая теория. Процедура согласования различных культурных норм и ценностей изучена гораздо хуже. Между тем она имеет особое значение для нашей страны, включающей множество разнородных этносов, конфессий, культурных традиций».

Из истории политической науки

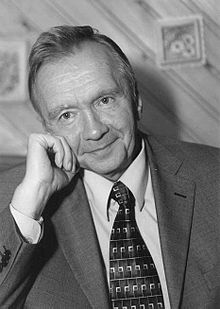

А.С. Панарин (1940—2003)

Российский философ и политолог, активный критик глобализации и общества потребления.

Основные сочинения: «Глобальное политическое прогнозирование в условиях стратегической нестабильности» (1999), «Искушение глобализмом» (2002), «Стратегическая нестабильность XXI века» (2003)

§ 6. Фашистское государство

Учебники политологии, и западные, и российские, практически игнорируют фашизм – исключительно важное явление западной (и только западной) культуры и философии, которое породило жестокое, поставившее себя «по ту сторону добра и зла» государство. Почему политология обходит такое колоссальное событие в истории Запада, оставляя его необъясненным? Попробуйте вспомнить основательный, серьезный и доступный труд, который всесторонне осветил бы именно сущность фашизма как философского течения, как особой культуры и особого социального проекта. Такого, похоже, не найти. А ведь в Германии произошло нечто совершенно небывалое. Немцы демократическим путем избрали и привели к власти партию, которая, не скрывая своих планов, увлекла их в безумный, безнадежный проект, означавший разрыв со всеми привычными культурными и моральными устоями.

Исследователь фашизма Л. Люкс замечает: «Именно представители культурной элиты в Европе, а не массы, первыми поставили под сомнение фундаментальные ценности европейской культуры. Не восстание масс, а мятеж интеллектуальной элиты нанес самые тяжелые удары по европейскому гуманизму, писал в 1939 г. Георгий Федотов». Философ-антифашист Ж.-П. Сартр в дневнике признал, что «добавлял фашизм в свою философию и свои литературные произведения, как добавляют щепотку соли в пирожное, чтобы оно казалось слаще».

Из истории политической науки

Леонид Люкс (1947 – н.в.)

Немецкий историк российского происхождения, специалист по истории России, вопросам фашизма, коммунизма и национал-социализма.

Основные сочинения: «Россия между Западом и Востоком» (1993), «Третий Рим? Третий Рейх? Третий путь? : исторические очерки о России, Германии и Западе» (2002)

Жан Поль Сартр (1905—1980)

Французский писатель и философ, представитель экзистенциализма. Лауреат Нобелевской премии 1964 г.

Основные сочинения: «Тошнота» (1938), «Бытие и нечто» (1943), «Дороги свободы» (1945—1949)

Но ведь вся эта интеллектуальная элита была воспитана на рациональности Просвещения и главных идеологических учениях, рожденных Просвещением – марксизме и либерализме!

Важно!

Фашистское государство в Германии возникло, по словам первого вице-канцлера Ф. Папена, «пройдя до конца по пути демократизации» Веймарской республики. То есть в условиях острого кризиса гражданское общество с помощью присущих ему демократических механизмов породило фашистское государство.

Философ М. Хоркхаймер так сказал о фашизме: «Тоталитарный режим есть не что иное, как его предшественник, буржуазно-демократический порядок, вдруг потерявший свои украшения». А вот что пишет об этом Г. Маркузе: «Превращение либерального государства в авторитарное произошло в лоне одного и того же социального порядка. В отношении этого экономического базиса можно сказать, что именно сам либерализм “вынул” из себя это авторитарное государство как свое собственное воплощение на высшей ступени развития».

Из истории политической науки

Макс Хоркхаймер (1895—1973)

Немецкий философ, один из основателей Франкфуртской школы неомарксизма.

Основные сочинения: «Затмение разума» (1947), «Диалектика просвещения» (1947 – в соавт. с Т. Адорно), «Критика инструментального разума» (1967)

Социализм фашистов был логическим продуктом теории гражданского общества Дж. Локка, только скрытый в ней расизм евроцентризма переводился в видимую часть идеологии. Фашизм не отвергал антропологию гражданского общества, он вместо преодоления классового антагонизма превращал его в расовый антагонизм. Фашистское государство было принципиально антитрадиционным, это был именно плод западного общества на новой, больной стадии развития. Восприняв концепцию сверхчеловека, оно устами К. Шмитта провозгласило себя не ограниченным «никакими формальными или моральными табу». Более того, многие действия фашистов были специально направлены на то, чтобы натренировать персонал государственных институтов на работу в условиях снятия нравственных табу.

Из истории политической науки

Карл Шмитт (1888—1985)

Немецкий философ, юрист и политический мыслитель. Его идеи оказали значительное влияние на развитие европейской гуманитарной науки во второй половине XX в.

Основные сочинения: «Политическая теология» (1922), «Учение о конституции» (1928), «Понятие политического» (1932), «Номос земли в правке народов jus publicum europaeum » (1950)

§ 7. Политико-культурный подход к изучению государства

Очевидно, что политические институты и бюрократия современного западного государства следовали не только диктату рациональных норм, в их тени скрывалась более мощная иррациональная сила ценностей. Рациональный институциональный подход в политологии методологически ограничен, раз он упускает из виду факторы такой интенсивности и не способен предвидеть столь катастрофические сдвиги.

Важно!

Надо учесть, что уже в первые десятилетия ХХ в. в политологии ставили вопрос о необходимости учета социокультурных, религиозных, психологических факторов, неосознанных и подсознательных мотивов в политическом поведении людей. Начинал складываться политико-культурный подход, который должен был дополнить формально-юридическое понимание политики, в рамках которого проводился анализ государственно-правовых институтов.

Была предложена концепция политической культуры, авторы которой предлагали разграничить институциональный и «ориентационный» уровни исследования политической системы. Комплекс ориентаций людей на эту систему и ее институты, включающий когнитивные, эмоциональные и ценностные «срезы», и был назван политической культурой. Однако этот аспект политического не поднялся до уровня исследований институциональной структуры.

Вот пример: прогрессизм политической философии марксизма не позволил верно оценить глубину того кризиса Запада, из которого вызрел фашизм. Для этого политологический анализ должен был бы синтезировать исторический, культурологический и антропологический подходы.

Цитата

Коммунисты не поняли европейского пессимизма, они считали его явлением, присущим одной лишь буржуазии… Теоретики Коминтерна закрывали глаза на то, что европейский пролетариат был охвачен пессимизмом почти в такой же мере, как и все другие слои общества. Ошибочная оценка европейского пессимизма большевистской идеологией коренилась как в марксистской, так и в национально-русской традиции.

Л. Люкс. Коммунистические теоретики

о фашизме: озарения и просчеты

Допустим, это можно было объяснить механицизмом исторического материализма и особым взглядом на проблему зла в православной культуре. Но ведь слепой оказалась и западная политическая наука в рациональной веберовской версии, хотя, казалось бы, в труде «Протестантская этика и дух капитализма» было отмечено много признаков, указывающих на риск скатиться на траекторию фашизма.

Важно!

Но и в конце ХХ в. представление политологов о рациональности и устойчивости политических институтов современного государства привело к тяжелым ошибкам и политических философов Запада, и политиков посткоммунистических государств, которые следовали их консультациям. Неолиберальная волна и крах СССР привели к глубоким изменениям в культуре и идеологии и, как следствие, преобразовали политические институты Запада. Но политология этого как будто не заметила, а учебники просто игнорировали.

Дж. Грей пишет о неолиберализме: «Его сторонники либо не понимают роли культуры в поддержании политического порядка и обеспечения легитимности рыночных институтов, либо отвергают ее как нечто иррациональное. Они убеждены, что только система общих, обязательных для всех законов, якобы воплощающих общепринятые представления о правах, – это единственное, что требуется для стабильности рыночных институтов и либерального гражданского общества. Такая разновидность либерального легализма не учитывает или отрицает, что рыночные институты не станут стабильными, – во всяком случае в своем сочетании с демократическими институтами, – пока они будут расходиться с преобладающими понятиями о справедливости, нарушать иные важные культурные нормы или оказывать слишком разрушительное воздействие на привычные ожидания граждан. Этот либерализм отрицает очевидный факт, что абсолютно свободный рынок несовместим с социальной и политической стабильностью, в то же время стабильность самих рыночных институтов в гораздо большей мере зависит от того, насколько они приемлемы в политическом и культурном отношении, чем от совокупности правовых норм, призванных определять их рамки и защищать их».

Неолиберальный легализм стал настолько неадекватен политическим институтам современного государства, что многие утверждения учебников политологии вошли в противоречие с элементарной логикой. Многие политические институты, которые западные консультанты и эксперты в постсоветских государствах предлагали взять за образец, за последние 30—40 лет настолько видоизменились, что практически оказались замененными совсем иными структурами. Однако они продолжают носить номинально прежние названия, что привело к дезинформации политиков и общества многих стран и углубило их кризис.

Цитата

Те, кто формирует общественное мнение и делает политику на Западе, говоря о посткоммунистических государствах в переходный период, практически единодушно предполагают, что перестройка этих государств происходит по западному образцу и их интеграция в целостный международный порядок опирается на власть и институты Запада. В основе этой почти универсальной модели лежат анахроничные и абсолютно изжившие себя допущения… Подобного рода допущения игнорируют обусловленность этих институтов особой стратегической ситуацией времен холодной войны, а также тот факт, что по мере дезинтеграции послевоенного мироустройства они все больше утрачивают для нас привлекательность… Сегодня ситуация такова, что на Западе нет ни одной достаточно стабильной системы институтов, куда на практике могли бы интегрироваться бывшие коммунистические государства. Реальной перспективой здесь, скорее всего, является прямо противоположная тенденция, ведущая к распространению экономического и военного хаоса постсоветского мира на Запад… Будет жаль, если посткоммунистические страны, где политические ставки и цена политических ошибок для населения несравнимо выше, чем в любом западном государстве, станут испытательным полем для идеологий, чья стержневая идея на практике уже обернулась разрушениями для западных обществ, где условия их применения были куда более благоприятными.