полная версия

полная версияПутешествие на Бухтарму

Но Сергей, поблагодарив, отказался, пообещав, что экскурсию по городу Алексей им организует, когда они у него остановятся на обратном пути. На том и порешили. Алексей откланялся, сказав, что завтра с утра зайдет… Уставшие от дороги и всевозможных таможенных нервотрепок супруги едва поужинав, и даже не включив телевизора, хоть Алексей и настоятельно советовал им посмотреть какую «муру» гонит казахский телеканал… Они предпочли лечь спать. Впрочем, сразу они не уснули… Молодые здоровые люди, они уже вторую ночь не были вместе, ибо предыдущую ночевали в машине, в чрезвычайной тесноте и неудобстве, к тому же опасались, что к машине может запросто подойти кто-то посторонний. Потому сейчас они уже безо всяких помех и оглядок по сторонам «слились» друг с другом… после чего уснули так, что если бы не звонок пришедшего, как и обещал к семи утра Алексея, то проспали бы невесть сколько.

Алексей объяснил, как проще выехать из города, предупредив, что дорога очень сложная, в основном по горным «серпантинам» и надо быть крайне осторожным. Сергей в ответ заверил, что в Северном Алтае ему приходилось ездить по горным дорогам… Но когда сразу за городом дорога стала резко забирать вверх, а затем с той же крутизной «проваливаться» вниз на манер американских горок, он осознал, что таких дорог ему еще ни разу не приходилось преодолевать. Особенно тяжелый участок начинался сразу за селом «Северным». Здесь сменился и пейзаж. Если до того природа еще как-то напоминала Северный Алтай: склоны гор поросли высоченными елями и лиственницами, вперемешку с березами, разнообразной кустарниковой растительностью, высокими травами, цветами… Здесь же как будто некий волшебник, «рабочий сцены» разом сменил декорации: голые склоны, где изредка пробивались чахлые кустики, или притулилась хилая кривая сосенка. Дорога теперь шла в основном вверх, начались знаменитые серпантины. Дорожное покрытие тоже стало гораздо хуже: асфальт был сильно разбит, а местами отсутствовал полностью. На отдельных ухабах «Жигуль» буквально скреб днищем по этому самому «асфальту». При такой «натуге» датчик температуры воды стал неуклонно ползти вверх, и чем выше забирала «серпантинная» дорога тем выше становилась температура. Вода в радиаторе уже достигла восьмидесяти градусов и грозила вот-вот закипеть. Сергей, в общем, был готов к такому, Алексей предупреждал, о тяжелом подъеме на Осиновый перевал и посоветовал взять с собой запас воды в канистре, что и было сделано. Но он не ожидал, что опасность «закипания» возникнет на столь крутом и затяжном подъеме, что остановиться и долить воды будет просто невозможно, ибо сзади «подпирали» сразу несколько автомашин. Свернуть в сторону на узком серпантине тоже было некуда – с одной стороны скала, с другой пропасть…

Слава Богу, старый отцовский шарабан выдержал это крайне нелегкое для него испытание. С величайшим, предельным напряжением он таки взобрался на перевал. На гребне была довольно просторная площадка, где так же едва «залезшие» сюда «клячи» передыхали… Здесь стояла и маршрутная «Газель», причем несколько ее пассажиров отошли в сторонку, где их кого сильно, кого не очень тошнило. Желудки и вестибулярный аппарат супругов оказались достаточно крепкими – они не блевали, хотя тоже не преминули остановиться после этого сумасшедшего подъема. Сергей чертыхаясь, поднял капот, осторожно открутил крышку радиатора, предусмотрительно увернувшись от «горячего плевка», незамедлительно последовавшего из недр системы охлаждения измученного двигателя… Доливая воду он подумал, что если бы в действительности знал какова эта дорога, никогда не решился бы на такое путешествие, да еще с женой. Напротив, Люба совсем не переживала. Ничего не понимая в показаниях автоприборов, она не прочувствовала всей мучительности подъема и сейчас находясь на вершине одного из высочайших перевалов Алтая, как завороженная смотрела по сторонам и вниз, туда где серпантинной лентой убегало, огибая отвесные скалы шоссе, туда куда теперь им предстояло уже спускаться.

– Сереж, какая здесь высота, мне кажется воздух несколько разрежен. Почти как под Белухой.

– Не знаю, надо карту посмотреть… Ладно, будем надеяться, что самый трудный участок позади и дальше будет легче,– Сергей завернул крышку радиатора и опустил капот.

Спуск, конечно, оказался легче подъема, здесь главную роль уже играл не движок, а тормоза. А их Сергей перед выездом из дома проверял особенно тщательно. Тормоза тоже выдержали испытание. Почти непрерывный спуск продолжался где-то километров десять-пятнадцать, до самого Александровского ущелья, после чего опять начались «американские горки» вверх-вниз… Но после «штурма» и спуска с Осинового это уже не казалось страшным, горы пошли пологие и пейзаж стал приветливее и зеленее, хотя это были не леса а в основном кустарники и луга. Проезжали мимо деревенек Александровки, Березовки… маленьких, унылых состоящих из убогих щито-сборных домиков, грязных неухоженных коровников. Лишь проехав еще километров тридцать, у деревни Селезневки справа от дороги на некотором удалении склон пологой горы был одет сосновым лесом. Именно у Селезневки стоял дорожный указатель с надписью: «Санаторий Голубой залив – 6 км». Стрелка указателя показывала как раз в сторону леса.

– Ну слава те, кажется почти доехали,– Сергей энергично закрутил баранку и «Жигуль» свернул с основной трассы на перпендикулярную дорогу, ведущую к санаторию.

Снова начался подъем, но совсем не крутой. Вскоре въехали в благоухающий смоляным духом сосновый лес и чем дальше по нему ехали, тем все более забывался оставшийся позади бледный пейзаж. Здесь природа как бы брала реванш, вокруг было обилие зелени, цветов… Даже само солнце как бы стало не тупо припекать, жечь, а ласково и нежно греть. Через лес ехали километра четыре с небольшим подъемом, потом последовал своеобразный мини перевал и… Перед путешественниками предстала поистине дивная картина…

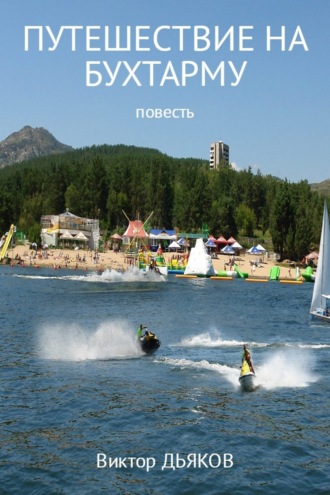

Кажущаяся отсюда с высоты необыкновенной, чуть темнее небесной голубизны водная гладь вдавалась в гористый берег небольшим, но отнюдь и не маленьким заливом, окаймленным с одной стороны опять же кажущимся желто-белым, под цвет молочных сливок песчаным пляжем, с другой, зеленой стеной редкого леса. Со стороны пляжа возвышалось свечей панельная девятиэтажка с парадным входом и сплошным стеклянным вестибюлем на первом этаже – стандартное здание выполнявшее в советское время как гостиничные так и административно – лечебные функции. Кроме девятиэтажки тут же возвышались «хрущебы» два пятиэтажных и одно четырехэтажное здание, по всему предназначенных для проживания медицинского и обслуживающего персонала санатория. Тут же чернела труба над прокопченными стенами кочегарки. Меж зданиями и пляжем выстроились в трехрядную линейку множество маленьких дощатых домиков с остроконечными крышами, видимо сдаваемых «беспутевочным» отдыхающим в аренду. И все это: пляж, здания, домики, кочегарка опять же «подпиралось» сплошной несколькокилометровой «толщей» сплошного соснового леса, коим поросли все окрестные сопки от верхушек до подножий. Сверху, с перевала, казалось, что это огромные мохнатые зеленые ресницы над голубизной воды-глаз и белизной опять же глазного белка – пляжа. Со стороны даже совсем не эстетичная кочегарка не смотрелась уродливым «бельмом» в этом «глазу», а лишь случайно попавшей соринкой и почти не портила общей картины.

– Ай… как здесь чудесно!– не сдержала восторга Люба и по детски-непосредственно захлопала в ладоши.

– Будем надеяться, что и со всем остальным здесь будет столь же чудесно,– сдержанно отреагировал Сергей, направляя «Жигуль» вниз по дороге, ведущей прямо к парадному подъезду «свечи»…

4

А отдыхать здесь можно было везде, и как хочешь. Хочешь, ставь палатку и полной грудью вдыхай замечательный воздух, симбиоз обусловленный наличием стокилометровой длины глубоководной акватории водохранилища и окаймляющих его берега сосновых лесов. Хочешь, живи в санатории, предварительно купив путевку в турагенстве. Путевка обходится на человека менее чем в три тысячи рублей за шесть дней. Правда, удобства в том санатории советские, трехразовое питание и вода в номере через нагреватель. «Беспутевочные» отдыхающие в «Голубом» устраивались по разному. «Дикари» ставили палатки прямо на берегу. Можно было жить и на квартирах в тех самых пятиэтажных «хрущёбах». Местные аборигены сдавали часть своих квартир или даже квартиры целиком отдыхающим примерно за 250 рублей в день. Цена, конечно, плевая, но имелся один немаловажный нюанс, в тех домах за неуплату были отключены газ, вода и отопление, то есть не функционировали ни ванна, ни туалет, ни газовые плиты, за той же водой надо было идти на улицу к колонке и тащить ее на этаж. Потому супруги, выяснив все это, предпочли третий вариант, сняли домик на двоих, опять же за смехотворные 1000 теньге, то есть 200 рублей в сутки. В домике кроме кроватей имелись электроплита, холодильник, посуда… Это что касается удобств. К неудобствам относилась та же вода, за которой надо было ходить на колонку метров за сто-стопятьдесят, ну и туалет типа сортир на улице, который убирался и чистился тоже по-советски. Само-собой, что еду и приобретать и готовить предстояло самим. Для данной надобности на территории санатория имелось несколько магазинчиков, с довольно небогатым ассортиментом товаров. Хоть Коростелевы и были заранее предупреждены об уровне местного сервиса, тем не менее, восприняли все без особого восторга.

Заселившись в домик, они собирались, наконец, отдохнуть с дороги, но не тут то было. К «новеньким» тут же стали по одному и небольшими компаниями стучаться не то работники санатория, не то «самостоятельные менеджеры по туризму». Они стали наперебой предлагать свои услуги, от катамаранов и лодок напрокат до путешествия на парусной яхте в самые отдаленные уголки Бухтарминского водохранилища, уверяя, что дешевле чем у них только даром…

Собственно, водохранилище, «рукотворное море» возникло в результате строительства на рубеже 50-х и 60-х годов двадцатого века плотины Бухтарминской гидростанции перекрывшей Иртыш. Кстати, один из предлагаемых туристских маршрутов и был экскурсией на автобусе в город Серебрянск, расположенный у подножия той плотины. Эту экскурсию супруги единодушно отклонили, так как ехать предстояло за сорок километров и почти на весь день… А дни… погода стояла как на заказ и такие дни терять было грех. Они же сюда не для того приехали, чтобы на всякие там плотины смотреть. Они приехали сюда получать удовольствия иного рода – купаться, загорать…

Увы, получить ожидаемое наслаждение от того же купания было довольно сложно. Сергей, потеряв терпение, решил искупаться сразу же и одев плавки побежал на пляж, благо до него было рукой подать. При первом же заходе в воду, он, проплыв туда и обратно метров двадцать тут же выскочил на берег и стал энергично «танцевать» на месте. Только после этого он обратил внимание на то, что любителей купаться совсем немного – вода в заливе даже сейчас в середине июля была никак не выше 17-18 градусов, хотя песок пляжа был горяч и приятно согревал ступни и все тело после бодрящей «водной процедуры».

– Водичка, скажу тебе, здесь не фонтан, гораздо холоднее чем у нас в Оби,– уже в домике, пояснил он Любе то, почему так быстро прибежал назад.– Дай полотенце, разотрусь, а то у меня от такого купания зуб на зуб…

– Садись ешь, обед уже готов,– подала полотенце Люба.– Ну уж если такому мерзляку как ты холодно показалось, то мне вода будет в самый раз,– она разливала суп, приготовленный из пакетов «Русский продукт», которыми они запаслись впрок еще в Барнауле.

– Не знаю, не знаю… боюсь что и тебя эта водица даже через твой жирок проймет. Пойдешь купаться, осторожнее, далеко не заплывай, здесь дно резко уходит, уже через два-три метра от берега глубина с руками…

Супруги пообедали и уже вдвоем пошли на пляж. Если купающихся было немного, то загорающих особенно к вечеру прибывало все больше, и буквально весь пляж длиной метров в двести и шириной в тридцать сорок был усеян телами – человек триста не меньше. Пляж был «оборудован» еще в советское время. Песка, чистейшего белого завезли столько, что он, наверное, не меньше чем на метр «похоронил» под собой собственно скалистый берег с северной стороны залива. Благодаря своей белизне он в значительной степени отражал солнечный свет, и потому не раскалялся до нетерпимой температуры, ну и позволял отдыхающим загорать как под прямыми, так и под отраженными лучами, создавал особый «курортный» загар.

Сергей больше не рискнул лезть в воду, а растянувшись на одеяле «отдался» солнцу. Люба же осторожно, но без боязни вошла в воду и отплыла туда, где несколько человек, в том числе и дети, загорали лежа на надувных матрацах. Новые отдыхающие, конечно, не могли не привлечь внимания «сторожилов». Сергей, рослый худощаво-мосластый, естественно заинтересовал женскую «аудиторию» пляжа, составлявшую не менее 60-65% общего «населения», ну а Люба, двадцатисемилетняя, среднего роста, полненькая, в тугом бирюзовом раздельном купальнике, белея открытыми пока еще молочно-белыми округлостями груди и бедер, конечно же привлекла взгляды близлежащего мужского меньшинства. Против ожидания Люба довольно спокойно выдержала в воде минут десять, после чего вышла, и пошла по песку, огибая тела к своему одеялу, делая вид, что «в упор не видит» многочисленные оценивающие взгляды. Обдав мужа холодными каплями, она улеглась рядом и резюмировала:

– Нормальная вода.

Тут к берегу, заложив вираж, подрулил водный мотоцикл и к нему сразу выстроилась очередь желающих прокатиться. Сергей же стал приглядываться – что за народ сюда понаехал? Национальный состав отдыхающих был довольно однороден. Подавляющее большинство составляли, так сказать, лица славянского происхождения. По обрывкам разговоров, фразам и репликам Сергей определил, что почти все эти «славяне» так же как и они приехали из России, и в основном из близлежащих сибирских регионов. Здесь было немало и земляков-барнаульцев, и отдыхающих из Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Томска, были и новосибирцы и омичи, были и семьи откуда-то с Урала. Были и казахстанские русские в основном с Усть-Каменогорска, но были и с Семипалатинска и Павлодара. Славян было до восьмидесяти процентов «населения» пляжа. Остальные двадцать составляли представители местной «титульной» нации. Впрочем, казахи были далеко не однородны. Так называемые «северные» казахи отличались более белой, ничем не отличимой от славян кожей и тем, что общались даже друг с другом только на русском языке. Причем говорили так, что сразу становилось ясно – это их родной язык. О том свидетельствовало не столько чистое произношение, сколько то, что не могли общаться, например, мать с сыном, или молодые муж с женой на неродном языке. Совсем другие казахи южные. Эти были, как правило, ниже ростом, имели более темную кожу и часто независимо от пола кривые клещеобразной формы ноги. Последние особенно уродливо смотрелись обтянутые джинсами. «Южные» меж собой общались в основном по-казахски, а по русски говорили с тюркским акцентом. Чем и северные и южные казахи были схожи кроме, конечно характерной раскосости, это худобой, причем часто нездоровой. Даже люди в возрасте в основном были поджары. Сергей был в курсе, что эта всеобщей худобы былавызвана вовсе не здоровым образом жизни степняков-казахов, а тем что в последние 70-80 лет, потомственных скотоводов-кочевников буквально заставили сменить образ жизни на оседлый, и резко поменять веками выработанный рацион питания, где основную долю составляла мясная пища. А с мясом в светские времена всегда была напряженка и это обстоятельство сильно отразилось на внешнем виде и физическом развитии казахов. Особенно явно неестественность этой худобы проявлялась в сравнении фигур женщин и девушек, казашек и русских. Даже русские девчонки школьного возраста на том пляже смотрелись куда упитаннее и резвее чем их ровесницы-казашки. Еще большая разница наблюдалась и в сравнении девушек и молодых женщин. Что касается женщин средних лет и старше… Среди зрелых казашек лишь единицы нагуливали естественные для женщин в возрасте телесные излишки, среди русских, наоборот, единицы их не имели. Возможно по той же причине в воде залива, как правило, бултыхались только русские тетки. Изрядная жировая прослойка позволяла им не ощущать дискомфорта от прохладной воды. Казашки, за редким исключением, вообще в воду не лезли.

Со следующего дня супруги начали более детальное ознакомление с «Голубым». Люба походила по местным торговым точкам и купив необходимые продукты произвела расчет, переводя местные цены в рубли. После чего она сообщила Сергею, что сослуживец его не обманул, питание здесь действительно обойдется значительно дешевле, чем если бы они отдыхали у себя на Северном Алтае. То же сообщил ей и Сергей касательно цен на пиво, которого купил сразу десять бутылок. Пиво было усть-каменогорского и карагандинского производства и стоило меньше десяти рублей. По цене оно конечно было значительно дешевле имеющегося здесь же в продаже нескольких сортов российского. Впрочем, выпив бутылку, Сергей пожалел, что купил так много. Такого пойла он не пил уже давно, с советских лет и успел позабыть тот «специфический» вкус. Он даже поперхнулся:

– Ну, сучары, что делают… это же не пиво, моча.

Люба взяла недопитую бутылку, отлила в пластмассовый стакан, попробовала:

– Да…это, конечно не только не «Хольстен», но даже далеко не «Старый мельник». Но знаешь, оно вполне соответствует всему здешнему сервису.

– Да какой тут может быть сервис,– недовольно буркнул Сергей.– Вон в сортир куда бегать приходится.

– Вам еще терпимо, а нам… К нам в женский в середине дня очередь отстаивать приходится.. Знала бы от одного этого не поехала бы. Твой друг про это ничего не говорил,– лицо Любы тоже выражало крайнее недовольство.

– А что он мог сказать, он же в прошлом году не в домике, а в санаторном корпусе жил, а сюда по путевке приехал, в турагенстве ее купил. Он всех этих прелестей не переживал,– попытался оправдаться Сергей.

Тем не менее, Люба еще долго выражала недовольство, перечисляя все здешние неудобства, обязательно всякий раз «подитоживая»: «Знала бы, ни за что не поехала».

5

Вскоре супруги обнаружили, что этническое разнообразие отдыхающего народонаселения русскими и казахами не ограничивается. Невероятно, но здесь же оказались и чеченцы, причем исключительно молодые парни так называемого «призывного возраста». Их было человек пятнадцать-двадцать и они тоже как бы делились на два «подвида», те кто ходили небольшими кодлами по три четыре человека, с нарочитой наглостью разглядывая загорающих женщин, и тех кто ходил с девушками, исключительно довольно симпатичными казашками. То, что это были именно чеченцы, а не какие другие кавказцы они всячески подчеркивали своим внешним видом. Некоторые из них носили характерные ваххабитские бородки, другие майки с надписями на спине и груди: «Чечня».

– Господи, эти-то что здесь делают и как они сюда попали, неужто из Чечни приехали!?– поймав на своей груди и бедрах алчный взгляд одного из «ваххабитов» забеспокоилась Люба.

– Навряд ли. Скорее всего это местные, казахстанские чеченцы,– высказал наиболее вероятную догадку Сергей.

– А что разве они и в Казахстане есть?– изумилась Люба.

– Есть, их сюда еще при Сталине сослали, а потом назад не все вернулись, некоторые так и остались,– пояснил Сергей.

Кроме женщин чеченцы пристально приглядывались и к автомобилям отдыхающих, если таковые были припаркованы рядом с домиками или на площадке возле санаторного корпуса. Увидев «Жигуль» Коростелевых, члены одной из проходившим мимо «кодл» с презрением на него кивали и перебросились соответствующими замечаниями. Люба, общаясь с временными соседками, выяснила что чеченцы приехали сюда на трех крутых джипах и живут в самых дорогих номерах в главном здании санатория, и что днем ведут они себя пока что относительно мирно. Но, вот, по вечерам, когда на открытой танцверанде устраиваются дискотеки, то там они нет-нет, да и покажут свой «норов». Как водится, особую активность они проявляли в попытках познакомится с девушками, хвастаясь наличием больших денег. С казашками этот «фокус» проходил, но русские пока не «клевали» и это джигитов очень обижало. Потому возникали конфликтные ситуации, и охране санатория уже не раз приходилось вмешиваться, чтобы предотвратить назревавшие драки. Несмотря на это дискотека была самой востребованной формой вечернего развлечения. Сергей с Любой хоть уже и успели отвыкнуть от своей студенческой тусовочной жизни… но люди-то они были еще молодые, к тому же находились в отпуске, без ребенка… Они решили тоже сходить на дискотеку. Люба вообще высказалась безапелляционно-твердо:

– Что же теперь из-за этих чеченцев не жить совсем»?

Сергей согласился с женой, тем более от земляков-барнаульцев с которыми здесь успел познакомиться, узнал что на чечен тут тоже есть определенная «узда».

– Они, конечно, залупаются, но откровенно беспредельничать побаиваются, здесь в полиции почти одни русские, и спуску им не дадут. Они ведь все здесь от службы в казахской армии косят или уже откосили. У себя, там где живут, они взятки в военкоматах дают, отсрочки покупают, а здесь им если «засветятся» и статью за уклонение могут припаять, здесь порядка больше чем там где в полиции казахи служат,– окончательно прояснил ситуацию один из новых знакомых Сергея, отдыхающий из Кемерова.

На дискотеку пошли в тот же вечер, второго дня пребывания в «Голубом». Музыкальное сопровождение было довольно невысокого качества, использовали музыкальный центр и усилительные колонки. В остальном все было как везде: дергались, вихлялись, кричали, визжали во время быстрых танцев и «качались-кружились» во время медленных. Народу было человек стопятьдесят-двести, в основном молодежь, но были и представители среднего поколения и отдельные индивидуумы из числа старшего. Так что Люба с Сергеем, чей возраст можно было определить как переходный от молодого к среднему здесь вовсе не смотрелись «белыми воронами». Музыкальный «дисковый» репертуар был типичный СНГешный, то есть смешанный, состоящий из западных и российских исполнителей. Тут были и изрядно устаревшие «Абба», «Баккара», «Иванушки интернейшенел», Серов, даже покойный Женя Белоусов со своим забойно-завлекательным хитом «Девочка моя ненаглядная». То есть многое из того, что в России, даже в провинции успели подзабыть. Были и новые: «Сливки», «Виагра», «Звери»… Казахстан был представлен «А-студио» и Муратом Насыровым, если конечно их можно назвать таковыми, ведь эти артисты только по рождению были казахстанцами, а жили уже давно в Москве и выступали в основном в России.

Как и полагалось на дискотеке народ отрывался по полной. Несмотря на то, что к вечеру стало довольно прохладно, некоторые парни были с голыми торсами, ну а девушки и женщины в основном с обнаженными плечами и пупками. Сергей и Люба тоже как бы сбросили с себя «груз» нескольких последних лет семейной жизни и хотя бы временно старались чувствовать себя как тогда, когда были совсем молоды и беззаботны. Они и оделись соответственно, он в кроссовки, джинсы, бейсболку и майку с надписью «Водка Алтай», Люба… Любе было несколько тяжелее облачаться в молодежный прикид, нежели худощавому Сергею, ибо едва ли не все ее девичьи, студенческие джинсы, кофточки… и прочее стало настолько малы, тесны, что и брать с собой не было смысла. Большинство русских женщин переходя в это состояние из девичества, тем более после рождения ребенка имеют тенденцию сильно прибавлять в весе. И Люба не избежала этой естественной участи. И хоть, как говорил Сергей, она от этого только выиграла… но сейчас в своих хоть и пошитых как джинсы, но таковыми не являющимися темно-коричневых вельветовых брюках, имеющих свойство растягиваться и короткой майке с патриотичной надписью «www.russia.ru» и маленьким триколором… Даже в этом «тинейджерском» наряде и той же бейсболке Люба никак не смотрелась тусовочной девицей, уж очень выпирало все ее добротное женское естество. Впрочем, здесь было немало женщин средних лет выглядевших примерно также. А вот Сергей смотрелся рядом с женой каким-то мосластым недорослем.

Дискотека вроде ничем не отличалась от таковых же происходивших в соответствующих российских местах массового отдыха, если бы не группы стоявших в стороне чеченцев. И это вносило какую-то давлеющую над всем дополнительную напряженность. Все вроде бы веселились, отрывались, но в то же время будто настороженно чего-то ожидали, чего-то из ряда вон выходящего. И действительно время от времени что-то этакое происходили. Те чеченцы, которые были со «своими» казашками, те танцевали, как правило очень топорно, но энергично и спецефически-агрессивно, обязательно привнося в элементы своего быстрого танца особые кавказские телодвижения в которых сквозила опять же какая-то специфическая агрессия. В медленных танцах они всячески старались подчеркнуть, что при желании могут делать со своими партнершами все что захотят. Это выражалось в этакой хозяйской манере поведения, девушек они обнимали нарочито небрежно, их лица выражали не влюбленность, а скорее высокомерное презрение. И за бедра, задницы, голые животы они хватали их не вроде бы невзначай, а опять-же не страстно, а нарочито по-свойски, чтобы все окружающие это видели, и оценили то что они хотели этим сказать: мы их купили с потрохами, мы их хозяева. Казашки все это сносили с «олимпийским» спокойствием, никак внешне не реагируя.